文字

背景

行間

令和4年度学校からのお知らせ

2年生 石地わさび園の見学(9月22日)

今日の5時間目、2年生が生活科の学習で石地わさび園へ見学に行きました。社長さんから、わさびを栽培しているハウスを見せていただいたり、子どもたちの質問に答えていただいたりしました。わさびに24時間掛け流しにしている水を使って育てている、ニジマスやかるがもなどの生き物も見せていただきました。子どもたちは、大きな驚きとたくさんの学びをしてきました。

今日のメニューは、「さんまごはん、いもときのこのごまみそ汁、わかめサラダ、ぶどうゼリー、牛乳」でした。

「秋の味覚」と言えば、「さんま」をあげる人が多いと思います。今日はその今が旬のさんまをと揚げた大豆が入った醤油味のさんまごはんが出ました。お汁にはきのことさつまいも、デザートのゼリーにはぶどうと、秋の味覚たっぷりの献立でした。

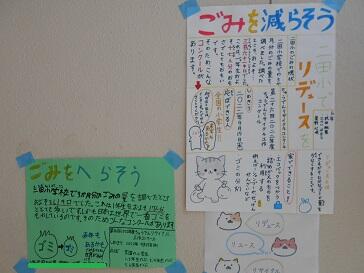

掲示板から(9月21日)

教務室前廊下掲示板には、保健に関する内容が掲示されています。子どもたちに分かりやすく、かつ子どもたちが興味をもつように、養護教諭が創意工夫を凝らして掲示しています。現在の掲示は「メディアとのつきあい方を考えよう」。9月2日の親子メディア学習会、9月16日の小中合同学校保健委員会と、子どもたちはメディアとのつきあい方について考えてきました。

休み時間、「テレビから2メートル以上って、結構長いな。」と3年生が掲示板に付けられたひもを伸ばして、実際の距離を確認していました。大切な目を守るために、使用時間とあわせてメディアとの距離も考えて使いたいものです。

今日のメニューは、「キムチ汁、米粉めん、ごぼうサラダ、秋の蒸しパン、牛乳」でした。

「米粉めん」は、お米の粉を小麦粉の代わりに使って作っためんです。ソフトめんよりも少しもちもちとした食感です。今日は少しピリ辛のキムチ汁に入れて、食感を楽しみながらおいしくいただきました。

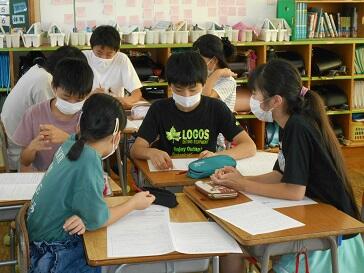

2年生 算数の授業公開(9月20日)

台風14号接近により、今日は2時間遅れの登校となり、3時間目からの授業になりました。そのため、2時間目に予定していた2年生の算数の授業公開を5時間目に実施しました。単元は、「三角形と四角形」です。前時では、三角形と四角形の定義を学習しています。学習したことをもとに、9つの図形(形?)を「三角形」「四角形」「どちらでもない」に仲間分けしました。一人で考えた後、ペアで考え、最後に全体で検討しました。一人ではよく分からなくても、ペアでお互いの考えを伝え合うことにより、考えが確かなものになったり、新しい視点を得たりして思考を深める姿がありました。

今日のメニューは、「焼きぎょうざ、春雨サラダ、マーボー厚揚げ、ごはん、牛乳」でした。

春雨は、でんぷんからつくられます。でんぷんの原料は、じゃがいもやさつまいも、緑豆という豆などです。ですから春雨は、米やめんなどの黄色の食品(エネルギーの源になる)に分類されます。

4年生 別山川調査(9月16日)

今日、4年生が別山川の調査を行いました。4名の環境保全員さんからご指導いただき、事前に環境保全員さんが仕掛けておいてくださった網を回収したり、川に入りタモで生き物を捕まえたりしました。

今日は、お天気にも恵まれ、「水が冷たくて気持ちいい」「折れた草の下に生き物が隠れているよ」「スジエビを3匹捕まえたよ」など楽しく川や生き物とふれあいました。大きなモズクガニをはじめ、多くの種類の生き物を捕まえることができました。捕まえた生き物は環境保全員さんから説明していただいた後、数を数え、在来生物は川に戻しました。学校の横を流れる別山川への愛着を深め、別山川を身近に感じる活動となりました。

今日のメニューは、「車麩のスパイシー揚げ、さっぱり納豆あえ、沢煮椀、ごはん、牛乳」でした。

今日の副菜には、納豆が出ました。納豆は栄養が豊富で、特にビタミンKやビタミンB2が多いそうです。ビタミンKは、骨を丈夫にしたり、けがをしたときに血が固まるのを助けたりする働きがあるそうです。ビタミンB2は、「発育のビタミン」ともいわれ、成長に関係する大切なビタミンだそうです。特に成長期にある子どもたちには、たくさん食べてもらいたい食品です。

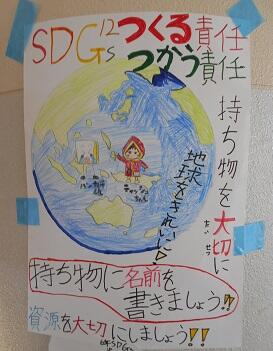

6年生 持続可能な社会の実現に向けて(9月15日)

6年生は「持続可能な社会の実現に向けて、今できること~SDGsを基盤として~」をテーマに、総合的な学習の時間の学習を進めています。これまで情報収集をしたり、SDGsに取り組む方からお話を伺ったりして学習を進めてきました。それらを踏まえ、自分たちでできるSDGsの取組を考え、実行し始めました。その一環として、校舎内に全校へ訴えるポスターが貼られています。6年生が提案する取組が、全校に広がることを願っています。

今日のメニューは、「さけの一味マヨ焼き、糸うりのごま酢あえ、まいたけ汁、ごはん、牛乳」でした。

今日は「ぱくもぐランチ」の日です。市内共通のメニューは、「糸うりのごま酢あえ」です。糸うりは、かぼちゃの仲間で、皮付きのまま輪切りにしてゆでると、身がほぐれてそうめんのようになることから、「そうめんかぼちゃ」とも呼ばれているそうです。シャキシャキとした食感を味わっていただきました。

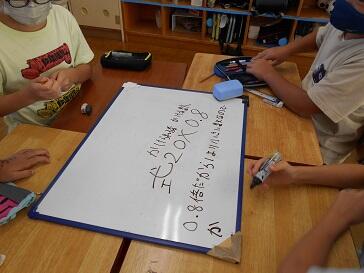

新しくなったWeb診断問題(9月15日)

Web診断問題が、今年度リニューアルされました。これまでは、1教科45分間でしたが、今年度から問題数が半分になり1教科20分間になりました。昨年度までは、答案用紙を担任が集めて採点し、後日返却していました。しかし今年度からは、授業1コマが45分間ですので、残りの25分間は「振り返り活動」をします。

昨日は国語、今日は算数に4年生以上が取り組みました。個人で問題に取り組む20分間が終わると、鉛筆と消しゴムを片付け、グループで解答を考えます。6年生国語では、小グループになり、なぜその答えになったのか叙述をもとに考えを出し合い、ベストアンサーを考えました。5年生算数では、ホワイトボードを真ん中に置いて、どうやって問題を解くのか見る人が分かるように説明の仕方を考えました。終わったばかりのテストなので、「何でそうなるの?」「どうして?」という疑問から話合いがスタートしていました。

今日のメニューは、「スパニッシュオムレツ、花野菜サラダ、コンソメスープ、パインパン、牛乳」でした。

「花野菜サラダ」には、ブロッコリーとカリフラワーがたくさん入っていました。少し固めに、少し大きめに切ってあるので、子どもたちはよくかんで食べていました。よくかんで食べると、野菜のおいしさをよく味わうことができます。

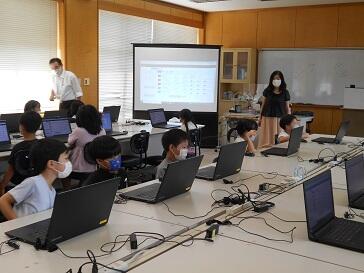

1年生 初めてのパソコン(9月13日)

2時間目、1年生がコンピュータ室でパソコンの使い方を学習していました。ICT支援員の方から教えていただき、地域コーディネーターの方からお手伝いいただきました。学校でパソコンを操作するのは、今日が初めてです。パソコンの立ち上げ方からはじまり、マウスの操作の仕方などの基本的なことを学び、学習ソフトで算数の問題を解いたりもしました。子どもたちは、講師のお話をしっかりと聞き、集中してパソコンと向き合っていました。講師のICT支援員さんは、子どもたちの集中力と飲み込みのはやさに驚いておられました。

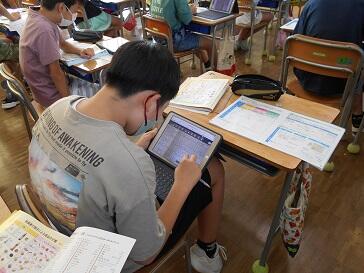

6年生 給食の献立づくり(9月13日)

1時間目、6年生は家庭科の授業でした。リクエスト給食の献立を考えていました。9月8日に、西山地区学校給食共同調理場の栄養教諭から教えていただいた献立作成のポイントをおさえながら、主食、汁、主菜、副菜を考えました。家庭科の教科書やタブレットで調べながら、どんな食材を使うかも考えました。どんな献立が給食に出てくるか楽しみです。

今日のメニューは、「さばのみそ煮、キャベツ入りポテトサラダ、打ち豆汁、ごはん、牛乳」でした。

牛乳パックが、夏休み明けから変わりました。以前は底が長方形の直方体だったのですが、底面が正方形のパックになりました。1Lパックを短くした形です。飲み終わった後のたたみ方が変わるので、子どもたちははじめは戸惑っていましたが、今では上手にたためます。

「かっきんタイム」スタート(9月9日)

今日から今年度の「かっきんタイム」をスタートさせました。これは、毎週金曜日の朝活動の時間(8:15~8:30)に、「思考力・判断力・表現力」を伸ばすための課題に取り組むものです。毎回、国語か算数どちらかに取り組みます。国語では条件に合わせて短作文を書く、算数では解法の説明等を書くなどの課題に取り組みます。友達と感想を伝え合ったり担任が印を付けたりした作文用紙やワークシートは、ファイルに綴り学びを蓄積していきます。

今日のメニューは、「さんまのかば焼き、菊花ひたし、お月見汁、ごはん、十五夜ゼリー、牛乳」でした。

明日9月10日は十五夜です。ですから、今日は「十五夜献立」でした。満月をイメージした黄色い団子が入った月見汁とウサギの形が入った黄色いゼリーが出ました。明日は本物の満月が見られるといいですね。

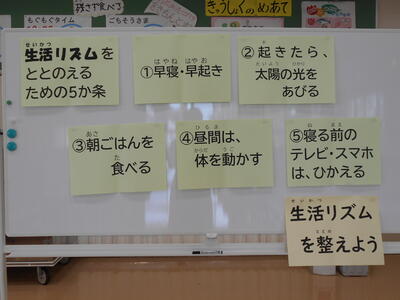

9月の給食目標「生活リズムを整えよう」(9月8日)

9月の生活目標は、「生活リズムを整えよう」です。今日は、西山地区学校給食共同調理場の栄養教諭においでいただき、給食の時間に、今月の給食目標についてのお話をしていただきました。最近、朝夕はだいぶ涼しくなりましたが、これからは夏の疲れが出やすい時期です。「生活リズムを整えるための5か条」を実行して、毎日元気に過ごしたいものです。

今日のメニューは、「とりのアーモンドがらめ、ごま昆布あえ、根菜の呉汁、ごはん、牛乳」でした。

大豆をゆでですりつぶしたものを「呉」と言うそうです。それをみそ汁に加えたものが「呉汁」です。大豆をすりつぶしているので、消化が良く、大豆の栄養を丸ごといただくことができます。根菜たっぷり、栄養満点なお汁をおいしくいただきまた。