学校の様子

1年生をあたたかく迎える

【5月15日】に1年生を迎える会を行いました。

休業明けの1週間が終わりました。長い休みの後でしたが、子供たちは元気いっぱいに勉強や運動に取り組んでいました。

長らく延期していた1年生を迎える会を行いました。時間を短く、間隔を空けて、一人一人が密着しないように、全校のみんなが内容を工夫して行いました。

1年生は、自己紹介で自分の名前と好きなものをみんなの前で、しっかり発表しました。

2年生は、入場アーチとプレゼントづくりを担当しました。紙花がこんもりとついたアーチがとてもきれいでした。

3年生は、1年生と先生方の名前がぱっと分かるように大きな名札をつくり、1年生に先生の名前を紹介しました。

4年生は、北条小学校学校のきまりをクイズにしてどうしてそうするのかをわかりやすく説明しました。

5年生は、行事の紹介でした。今年できなかた八石山登山を来年はみんなで登ろうと呼びかけました。

6年生は、1年生をエスコートしたり、全体の計画や進行を担当しました。

どの子も、自分の役割がしっかり分かり、芯のある姿を見ることができました。

ていねいに話をしたり、やさしい気持ちで発表を聞いたりする姿がみられ、心が温まる思いがしました。

最後に、校長が「1年生には親切に接してください。」「あごがれの6年生に、頼ってください。」と話し、全校のみんなを讃えました。

全校SSEを行いました。

5月14日に全校SSEを行いました。

距離を空けて、スクリーンを二つにして実施しました

SSEはソーシャル・スキル・エジュケーションの略語です。

北条小学校が大切にしている取組の一つです。

ソーシャルスキルとは、私達がほかの人との間で“思い”をやりとりするときに使っている技術(スキル)のことです。

言葉を使ってよりよいやり取りができるように学習することがSSEです。

コロナウィルス感染拡大防止のために、学校行事が中止延期変更されている今年はこれまで以上に、学校学級から「思いやりの言葉」が聞こえ、

学習や生活が気持ちよく進められることが大切です。

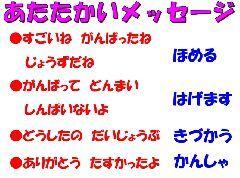

朝は、全校で、今月のテーマ「あたたかいメッセージ」について学び、

それぞれの1限の授業で学級ごとにテーマについて深めました。

全校SSEの概要

学校には、たくさんの人がいます。

●好きなこと、得意なこと、苦手なこと

一人ひとり みんな 違います。

●みんな違ってみんないいのです。

違う人同士が、一緒に 過ごすためには、

●ルールやマナーが必要です。

もしも、ルールやマナーがないと、どうなるでしょう。

●こまったり

けんかをしたりします。

友達と 仲良しになる

みんなが 気持ちよく 過ごすと

心が温かくなります。

●そのために ソーシャルスキルの勉強をします。

●ソーシャルスキルのことを SSEといいます。

SSEを頑張ると、

●友達と仲良くなる

●やる気がでる

●ほめられることが増える

気持ちよく過ごせるようになります。

SSEの勉強を頑張ると、

●大人になっても役に立ちます。

●中学生、高校生になっても

●お仕事をするときも役に立ちます。

大人になってもSSEは必要です。

5月の生活目標「あたたかいメッセージをつたえあおう!」です。

生活目標はみんなで力をいれて取り組むことです。

あたたかいメッセージは、言われるとどんな気持ちになるでしょうか。

●うれしい気持ちになったり

●元気が出てきたり

●心がほかほかあたたかくなる

こんな気持ちになるのが

「あたたかいメッセージ」です。

逆に・・・

●はやくしろよー

●そんなのもわからないの?

こんな風に言われたらどうですか?

言われると嫌なきもちになりますね

これが●つめたいメッセージ「ちくちくことば」です。

それでは、これから先生たちがあたたかいメッセージについての劇を見せます。

こんなときはどうしたらよいのでしょうか。

「よーいアクション!」と「カット」の掛け声を一緒にお願いします。

「あたたかいメッセージ」にもいろいろな種類があります。

●すごいね がんばったね じょうずだね などの「ほめる言葉」

●がんばって どんまい しんぱいないよ などの「はげます言葉」

●どうしたの だいじょうぶ などの 「きづかう言葉」

●ありがとう たすかったよ などの 「感謝の言葉」

他にも「あたたかいメッセージ」はたくさんあります。

ぜひ、自分で見つけて、たくさんのあたたかいメッセージを使ってみましょう。

それでは、教室へ戻って友達といろいろな場面をやってみましょう!

4年生の教室では、学校再開の日に担任の先生が「全校のみんなが、心の温まる言葉掛けができるようになると、安心して気持ちよく生活を送ることができる。」と話をしました。

長い休みが続き、人とのかかわりが少なくなっていたということもあり、温かい言葉掛けについて改めて考える場を設定しました。

全校SSEを受け継ぎ、4年生学級では、

◯転んで泣いてしまった子に対して

◯テストで100点をとった友達に対して

の2つの例で役割を決めて練習をしました。

役割を演じる人とその様子を観察する人に分かれて実際に演じました。

子供たちは練習を通して、温かい言葉掛けをされた人だけでなく、

声掛けした人やその様子を周りで見ていた人も温かい気持ちになれる

ということが実感できたようです。

今回学習したことを日常生活でも生かしていき、学級の友達だけでなく、

いろいろな人とよりよいかかわり方ができるようになってほしいと願っています。

学校再開に当たって

【5月11日(月)より、学校が再開しました。】3月に続き、4月も長い休みとなりました。休み期間中に電話をした時の子供たちの声からも、「ひまです。」「なかなか学習できていません。」「友達に会いたい。」などが上がっていました。休業になり、学校の職員一同、「子供があっての学校だと」改めて感じたところです。

再開になりましたが、午前のみの登校となり、例年通りの学校の姿ではありません。先行きが見えない今だからこそ、「子供たちの命が第一」で様々な部分で配慮しながら活動していきたいと考えています。

学校が再開されたとはいえ、いつ柏崎、北条で感染者が出てもおかしくない状態です。もし、自分が感染したら、家族が感染したらと想像して行動や発言をすることが大切です。全国では、感染者や医療従事者への心ない偏見や差別があるそうです。人権感覚を育てる大事な学習場面でもあります。ご家庭でも話題にしていただきたい内容です。

5月11日「学校再開」

5月の生活目標「あたたかいメッセージをつたえあおう」

5月11日学校が再開されました。

朝は、保護者の皆様、地域の皆様に見守られながら、元気に登校する姿が

見られました。

朝の放送で、生活指導担当の先生から5月の生活目標のお話しがありました。

5月の目標は「あたたかいメッセージをつたえあおう」です。

相手の立場を考え、相手に思いやりの気持ちをもって言葉を使いましょう。

相手のことを考えて、相手が「いい気持ち」になる言葉を伝え合いましょう。

まさにタイムリーな目標です。

相手の気持ちは目には見えません。更に今自分を支えてくれている多くの人々の働きや思いも目には見えません。そうした目に見えないことに気付き、感謝し、行動できる人になってほしいと願います。

今こそ「三余」の精神を学びましょう(その3)

4月28日 藍沢南城の教え

南城は、北条に住む、一人の教師としての自分のありようを

「友人に答ふる書」という手紙の中で述べています。

近江(今の滋賀県)の聖人と称えられた教育学者(中江藤樹)のように

村全体を教え導いた人でも、後を継ぐ人がいなければ、

その努力はその人の死とともに終わってしまいます。

南城は、「自分のような教師が、地域全体の教え導くことはできない。」

「教師としてするべきことは、生徒がよく書物を読めるようにすることである。」

と考えました。

簡単なものから、順をおって難しいものが読めるように指導すること。

生徒たちは、一冊の本を読み終わると、興味がわき自信が付いてきて

もっとやりたいと言う気持ちになります。

そういう心を助け伸ばしてやるのが教師の役目であると述べています。

それぞれの人によって進み方が違います。

長い時間続く人もあれば、途中でやめる人もいます。

休業中の今は、これまでのように北条小学校の子供たちのそばで、

勉強を教えることができません。

今、みなさんの手元にある教科書を開いてみましょう。

かんたんなところ、おもしろそうなところからでよいです。読んでみましょう。

読んで分かったことを自分の心の中で確かめましょう。

それをノートに書いてみましょう。

分からないところは、おうちの人に頼んで、

学校に電話をしてもらってもよいです。

今こそ、「三余」の精神を学び、本を読んで学びましょう。