大洲小ニュース

写真

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 五十嵐冷蔵訪問

五十嵐冷蔵は大洲小学校の偉大な大先輩、五十嵐與助さんが102年前に設立した水産会社です。東京湾にほど近い芝浦に大きな本社ビルがあり、今回はそこを訪問しました。大洲小学校は五十嵐冷蔵より子どもたちの学びの成長を願い、毎年多額の寄付をいただいています。そのお礼を込めて6年生は五十嵐冷蔵本社を訪問し、学習の成果を披露しています。今年は「五十嵐與助翁のルーツである柏崎を紹介する劇」を発表しました。あげほ祭りの改良版です。本社のみなさん30人の前でがんばりました。その後、社員の方から会社の歴史を聞いたあと倉庫に入らせてもらいました。倉庫は零度とマイナス20度の2種類。マイナス20度の世界は濡れタオルがパリパリに凍り、シャボン玉も膜がそのまま固まります。不思議な世界を体験しました。

五十嵐冷蔵の見学はキャリア教育を兼ねています。もしかしたら6年生の誰かがここで働くかもしれませんね。

見学後、五十嵐冷蔵様のご厚意で豪華なお弁当もいただきました。おいしかったです。ありがとうございました。これからホテルのある浅草に向かいます。

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 日本オリンピックミュージアム

国会議事堂内の見学の代わりに急遽コースに入れた場所が「日本オリンピックミュージアム」です。場所は神宮外苑脇にあり、国立競技場や神宮球場のすぐ隣にあります。日本オリンピックミュージアムでは近代オリンピックの始まりや歴史、そして8月に行われたパリオリンピックのメダリストの選手のサイン入りユニフォームや実際に使用した用具が展示されていました。 会場にはオリンピックの歴代のトーチや競技用具なども展示されていました。競技の体験コーナーや本物の表彰台もあり、子どもたちも楽しめる施設でした。お勧めです。

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 東京都庁見学

東京都庁展望台に来ました。地上202mから見える都会の風景は圧巻で見渡す限り建物ばかり。まさにコンクリートジャングルです。ところどころに代々木公園や新宿御苑、皇居など緑も見えます。東京は午後から雲が広がり、残念ながら富士山や東京湾は見えませんでしたがスカイツリーや国立競技場、遠くレインボーブリッジなどが望めました。子どもたちもこの景色に歓声を上げているかと思いきや、早々と飽きたようでおしゃべりに夢中になってました。ここから見える範囲だけでも日本の人口の約10分の1、1000万人以上が暮らしています。このことを子どもたちはどう考えたのでしょうか興味深いです。

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 国会議事堂見学

小春日和の穏やかな陽気の中、6年生が最初の目的地、国会議事堂に向かいました。当初の予定ではTV中継でおなじみの本会議場を見学する予定でしたが11日に急遽、特別国会が召集され、本日の見学ができなくなりました。なので、集合写真を撮るために正門に向かいましたが、地下鉄から地上に出るとあちらこちらに警察車両や警護のSPがいる物々しい雰囲気。なんと、ちょうど国会の開会式に出席されていた天皇陛下が皇居に戻るところでした。国会の職員の方からよく見えるところに案内され車の中の天皇陛下を拝見することができました。子どもたちは我々だけでしたので天皇陛下が子どもたちの方を見て手をふってくださいました。

その後、議事堂隣の議員会館食堂で昼食を食べました。議員専用席には大勢の議員さんも昼食をとっていました。6年生は社会で国会の働きについて学習済です。すぐ近くで先日の選挙で当選した国民の代表が国民の生活や国の政治の進め方について議論していることを考えると、子どもたちは稀有な場に遭遇したと言えます。超レアな体験から旅行がスタートしました。

10月26日 あげほ祭り

穏やかな秋晴れの下、あげほ祭りが行われました。当日は百人を超える多くの方の観覧、そして心温まる拍手をありがとうございました。あげほ祭りの「あげほ」とは「明るい」「元気」「本気」の頭文字をとった大洲小伝統の言葉です。「あげほ祭り」の他に、「あげほ児童会」「あげほ朝会」など子どもたちが主体的に関わる活動にその名が冠されています。

あげほ祭りの子どもたちの発表はいかがでしたでしょうか。ご都合がつかずご覧になられなかった方もいられると思いますのでここで簡単に紹介いたします。

○オープニング「樽太鼓」

5,6年生が5月より柏崎太鼓保存会の近藤 優様、村山 実様より指導を受け、3曲「祇園樽囃子」「弁天太鼓流し打ち」「港ばやし」を披露しました。迫力ある太鼓や樽の音が体育館いっぱいに響き渡り、高学年の本気が感じられました。

○1年生 劇「やくそく ~きらめきバージョン~」

国語の読み物「やくそく」の物語をアレンジし、劇に表しました。1年生がかわいいあおむしになって木の葉のごちそうを取り合うお話です。争いを解決するために得意なことを発表して決めることになり、一人ひとりが縄跳びやダンス、歌などの特技を元気に発表しました。

○2年生 劇と歌「あの人に会いたいな だいすき まちたんけん」

生活科のまち探検でこれまでに出かけた場所、出会った人を劇やクイズで紹介しました。大洲地区にはいろいろな場所やお店、人がいたことを明るく伝えました。

○3・4年生 劇「かがやけ 私たちの柏崎市」

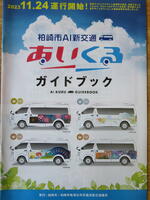

総合的な学習で学んだ大洲地区や柏崎市の移り変わりや取組について楽しいクイズで明るく紹介しました。柏崎市のオンデマンドAI交通バス「アイクル」について、市役所職員から聞いた話を楽しくも学びのあるクイズにまとめました。

○5年生 劇「キャンプファイヤー」

高柳自然教室で行ったキャンプファイヤーの様子を劇で表現しました。校外行事はなかなか目にする機会がないことに着目し、実際に行った活動をダンスを交えて発表するという斬新な発想です。大きな声やキレのあるダンスから5年生の本気が伝わってきました。

○6年生 ダンスと劇「大洲の歴史」

総合的な学習で学んだ大洲の歴史から印象的な出来事3つ(柏崎陣屋、極楽寺、日蓮上人)を歌とダンスで表現しました。社会科で視聴している番組「歴史にドキリ」のダンス音楽に合わせ、6年生自ら創作した歌詞と振付に乗せて元気に発表しました。

子どもたちはあげほ祭りに向け、セリフや動き一つ一つに工夫して取り組んできました。終わった後はきっとやり遂げた達成感、成就感でいっぱいだったことと思います。この気持ちの高まりも日々、学校を支えてくださる、保護者、地域の皆様のご理解、ご支援あってのことと深く感謝します。ありがとうございました。

9月12日 2年生 生活「秋野菜の種まき、苗の植え付け」

少し雨のぱらつく曇りの日でしたが、大洲コミュニティセンター長の伊藤さんらボランティアの皆さんにご協力いただき、秋野菜の種まき、苗の植え付けをしました。

今年は、子どもたちの希望で、大根、ニンジン、白菜、ブロッコリー、カリフラワーを育てます。3粒ずつ穴にまいた大根、すじまきということを知ったニンジン、ピースの指で優しく取り出していねいに植えた白菜、ブロッコリー、カリフラワー。これからの成長が楽しみな子どもたち。ボランティアの皆さんのおかげで、さらに豊かな体験をしていきます。

9月11日 5年生自然教室2日目「野外炊事 ~カレー作りに挑戦~」

みんなぐっすり眠れたようで、元気に2日目の活動を開始しました。朝食を食べた後、部屋の片づけをして本日のメインイベント「野外炊事」に挑戦です。みんなで協力してカレーを作ります。野菜を切ったり米を研いだりする調理班と、薪を燃やす薪班に分かれ活動です。調理班は安全に気を付けながら順調に作業を進めますが、薪班はなかなか薪に火が燃え移らず、何度も新聞紙を灰にしました。それでも何とか火を大きくして薪に燃え移すことに成功しました。あとは、てきぱきと飯盒、カレー鍋を火にかけ、予定より早く完成しました。おいしそうなカレーが出来上がり、みんな笑顔で食べていました。

9月10日 5年生自然教室1日目「キャンプファイヤー」

日が沈み、すっかりあたりが暗くなった自然王国「集いの広場」に神の火が赤々と灯されました。

キャンプファイヤーでは火の神が火の守4人に友情の火、感謝の火、規律の火、勇気の火を分け与えます。火の守4人は一人ひとり誓いの言葉を述べ、全員で確認をします。その火を薪に点火しキャンプファイヤーの始まりです。

みんなで「燃えろよ燃えろ」を歌い、それぞれの班が考えたスタンツで大いに盛り上がりました。薪の火が消えるころ、火の神が最後の言葉を話して退場します。そして最後にみんなで「今日の日はさようなら」を歌い、キャンプファイヤーが終了しました。

キャンプファイヤーの火は不思議なもので、非日常を演出し、見ている人の心を何とも言えない気持ちにさせてくれます。子どもたちはこの特別な火を前に、みんなで誓った今日のことを忘れず、これからも手を取り合って仲良く過ごせる仲間であってほしいと思います。がんばれ5年生!

2日目は野外炊事がメインイベントです。天気もまずまず。最初の関門はうまく薪に火が着けることができるか。みんなで試行錯誤しながらチャレンジです。

9月10日 5年生自然教室1日目「沢登り探検」

5年生が1泊2日の日程で、高柳にある新潟県立こども自然王国で自然教室を行っています。

1日目はウォークラリー、木工作のあとに鯖石川の支流で沢登り探検をしました。午後2時ごろの一番暑い時間帯での活動でしたが、川は生い茂った木々に囲まれ、川に沿ってひんやりとした涼風が流れ込んでいるうえに川の水も気持ちよく大変快適でした。子どもたちは腹部まで水につかり、苦労しながらも約50分かけて上流の堰堤までたどり着きました。堰堤では落ちてくる水の中に入り、頭から水を浴びたり、全身を水に浸したりして楽しんでいました。みんなとてもいい笑顔で楽しんでいました。

終了後は宿舎に戻り、風呂に入って体をきれいにして夕食です。そして、夜のとばりが降りるころ、一日目のラストイベント「キャンプファイヤー」が始まります。その様子は、次にアップします。お楽しみに。

9月5日 3,4年生総合学習「AI新交通『あいくる』」講話

3.4年生が総合学習の一環で柏崎市総合企画部企画政策課の田邉正樹様を招き、AI新交通「あいくる」についての話を聞きました。「あいくる」とは柏崎市が運営する、AI(人工知能)を活用した新しい予約型の乗合交通システムです。乗りたい場所と行きたい場所を専用のアプリで予約すると最適な時間やルートが表示され、すぐに利用できるという優れものです。昨年度から運行を開始しました。路線バスと比べ乗り換えや迂回が少ないために短時間で移動できるそうです。街中にたくさん走っている姿を見かけますが想定以上の利用率ということで新しい市民の足になりつつあります。子どもたちは田邉様から構想から運営を始めたころの様子、現在の利用状況や名前の由来など、いろいろなことを教えてもらいました。

子どもたちはこれまで総合的な学習の時間で学んだことや今回教えていただいたことを劇やクイズ等にして、10月26日のあげほ祭りで発表する予定です。楽しみにしてください。

9月4日 学習参観&健康座談会

9月4日(火)に学習参観を行いました。今回はそれぞれの学年で取り組んでいる学習活動の様子を参観していただきました。休み明けでしたがどの学年も落ち着いて授業に臨んでいる姿が見られました。

参観後、保護者と高学年の子供たちを対象に「心のSOSの受け止め方について考えよう」をテーマに柏崎市の保健師お二人を講師に迎え健康座談会を行いました。座談会では、心が苦しくなった時のSOSの出し方、保護者の受け止め方、悩んでいる人の気付き方、気持ちの寄り添い方などを具体的に教えていただきました。個人でできること、家庭でできること、学校でできることを考える貴重な機会となりました。ご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

8月26日 1学期後半のスタートです

33日間の夏休みが終わり、校内に子どもたちの元気な声が戻ってきました。休み中は大きな事故や怪我もなく、元気に後半のスタートが迎えられたことを嬉しく思います。

「夏休み明け集会」を行いました。体調不良者が見られたため、放送での集会としました。校長講話ではパリオリンピックやこれから始まるパラリンピックの話をしました。オリンピックの陸上競技で3つのメダルを獲得したオランダのシファンハッサン選手を紹介し、信念を貫く大切さについて伝えました。9月には6年生が参加する親善陸上大会があります。大洲小の代表として、目標に向かって頑張ってほしいと思います。

まだまだ暑い日が続き、大きな台風も迫っていますが、熱中症や自然災害などに十分に気をつけながら学校生活を送れるようにしていきます。

7月23日 夏休み前集会を行いました

いよいよ明日から、子どもたちが待ちに待っていた33日間の夏休みが始まります。それに先だち、23日(火)に「夏休み前集会」を行いました。

校長講話では26日から始まるパリオリンピックの話をしました。オリンピックが4年に一度開かれるスポーツの祭典であること、柏崎市からも4名の選手が参加することや、オリンピックの理念が「スポーツを通して体と心を育てるとともに、異なる国や地域の人と交流することでお互いを認め合い、偏見や差別をなくすことで世界平和を実現する」ことを話しました。子どもたちには勝敗だけでなく、競技後の選手同士の触れ合いに注目してほしいと思います。

次に夏休み中に注意することについて生徒指導担当が話をしました。特に水の事故や交通事故、熱中症に気を付けること、そして生活リズムを守ることの大切さを説明しました。

明日から始まる夏休み。事故やけがには十分注意しながら過ごし、休み明けまた全員の元気な笑顔がそろうことを楽しみにしています。

7月22日 着衣泳を全学年で行いました

今年のプール授業の最終日に全学年が着衣泳に取り組みました。

1、2年生は通常の水遊び学習の後に、長袖、長ズボンの体育着を着てプールに入りました。服を着たまま歩く、浮く、プールから上がる活動を通して動きにくさを体感しました。

3、4年生は服を着たまま泳いだり、水の中で服を脱いだりして、水中で体が思うように動かせない体験をしました。ペットボトルを抱えて静かに浮く練習をして、浮く感覚だけでなく、用具を使うことで浮き方のコツを学習しました。

5、6年生は二人一組となり、一人が水の中に落ちたと想定してその対応について学びました。地上で引き上げるときの救助者の姿勢やペットボトルを要救助者に向かって投げる際のポイント、周りの人に助けを求める方法など実際の場面を想定して活動しました。

着衣泳は服を身につけたまま行う水泳学習です。「安全確保につながる運動」として学習指導要領にも記載があります。子どもたちには命を守る学習であることを指導し、体験してもらいました。プールと違い川や海は透明度も低く、流れや深みがあります。水に落ちても慌てずに「浮いて待つ」ことを意識する大切さを話しました。

この着衣泳をもって今季の水泳学習が終わります。保護者の皆様には、これまで子どもたちの健康管理や水泳用具等の準備をありがとうございました。

7月11日 学習参観「人権教育、同和教育」授業

今回の参観は「人権教育、同和教育」授業ということで、すべての学年で人権について考える授業を行いました。どの子どもたちも資料を読んだり、これまでの体験を想起したりしながら集中して考える姿が見られました。

学習研究室は読み物資料「ぼくのいいところ」を読み、自分のいいところ探しをしました。自分が認識していなかった自分の良さに気付く姿が見られました。

1年生は資料「おおかみさんがひっこしてきた」をみんなで読みました。おおかみは、見た目は怖いですが優しい心を知って、外見だけで判断したり、決めつけたりしてはいけないことについて考えました。

2年生は資料「たかしさんの黄色いズボン」を読みました。嫌なことを言われても勇気をもって正しく行動することの大切さを考えました。

3、4年生は資料「どうしよう」を読みました。「男子だから」「女の子らしく」など、性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)について気付き、「自分らしさ」について考えました。

5年生は同和教育資料「生きるⅢ」の「宙に消えた『ありがとう』」を読みました。身近にある様々な社会的な差別や偏見について考え、自分がどう行動するべきか考えました。

6年生も「生きるⅢ」の資料を読みました。と場で働く人が受けた差別やその仕事内容について考え、誤った理解や無知が差別や偏見を生むことを知り、差別をなくすために自分ができることについて考えました。

大洲小学校では人権を自分自身にかかわる身近な問題として気付き、考え、行動する意識を育てたいと考えています。一人ひとりの思いを大切にし、他者を尊重してお互いを認め合える心を育てられるよう、道徳教育を進めていきます。