文字

背景

行間

学校紹介

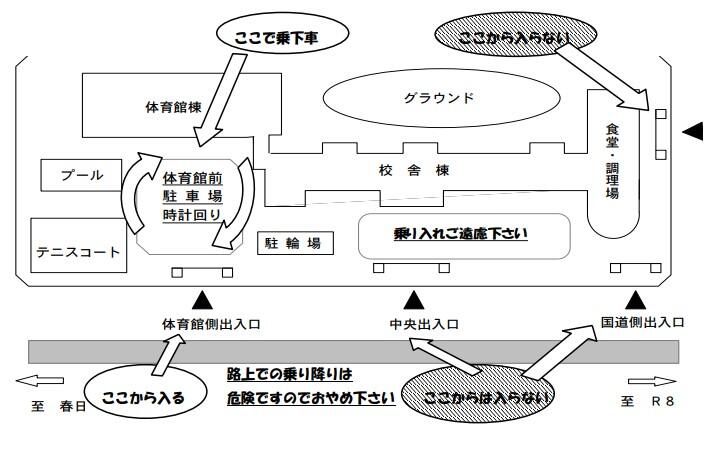

保護者の車の乗り入れについて(お願い)

自転車通学が再開され、正門から自転車通学生徒が登下校するようになりました。それに伴い、保護者の車の出入りについて、御確認ください。事故防止のため、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

①保護者が乗用車で送迎する場合は、体育館側の出入口、及び駐車場を利用してください。

②校舎棟側の駐車場及び生徒玄関前への乗り入れはご遠慮下さいますようお願いします。③ただし、行事、緊急時には、体育館側出入り口から入って、中央出入口から出るという形をとることがあります。

④生徒の登下校時間以外の送迎(通院等の遅刻・早退など)については生徒玄関前までお入り下さい。

⑤祖父母の皆さんの送迎もみられます。ご家族で送迎の仕方についてご確認をお願いいたします。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

新委員長による生徒会専門委員会

3年生が卒業後の初めての、また、今年度最後の専門委員会が行われました。新委員長は、まだ任命されて日が浅いので慣れないところもありますが、自覚と責任を持って活動していました。その姿に令和4年度の生徒会活動も活発な充実した活動になると確信しました。次年度も引き続き「新しい生活様式(New Normal)」の中で創意工夫しながらの生徒会運営や生徒会行事の企画等を行うこととなります。伝統を引き継ぎながらさらに進化していく生徒会を楽しみにしたいと思います。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

1年生 思春期授業

昨日、1年生は5時間目に石黒助産師様をお迎えし、「生命の誕生と思春期の心身の変化」と題して授業が行われました。これは、柏崎市の思春期外部講師派遣事業によって実施しました。内容は、思春期特有の第二次性徴、妊娠・出産、命の大切さについて話を聞き、実際の重さのある赤ちゃん人形を使い、体験等もしました。一人一人が尊い大切な輝く命であり、自分を大切にすること、自分以外の周りの人も大切にすることを改めて感じられる1時間でした。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

自転車通学再開

すっかり雪も溶け、春の気配が日に日に近づいています。冬期間停止していた自転車通学を本日から再開しました。子どもたちが元気に自転車に乗って登下校している様子を見ると安全に注意しながら運転している様子がうかがえます。学区周辺道路は、交通量が多い箇所や踏切等もあります。交通マナーや安全運転等の安全指導を行いました。御家庭でも配付されているプリントで御確認ください。

<参考>

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html(警視庁ホームページ)

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

<自転車の正しい乗り方>自転車の正しい乗り方.pdf

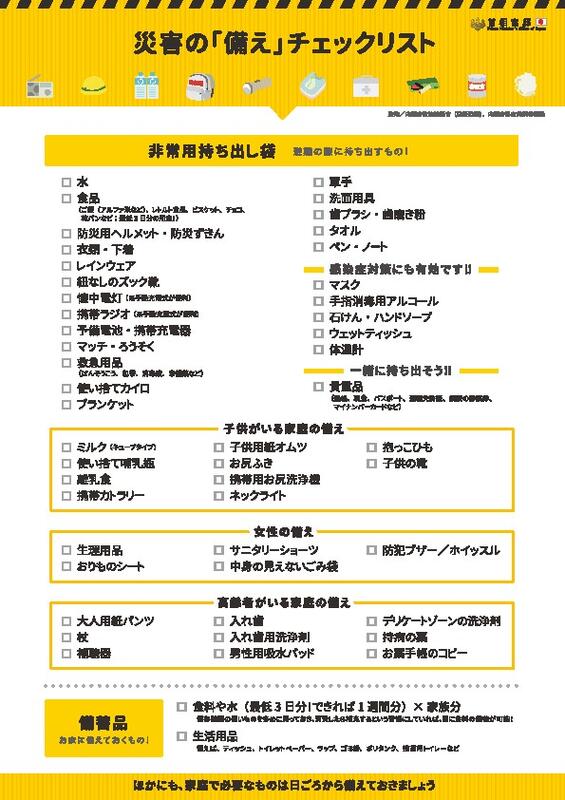

災害への備えを考える

先日、石川県で地震があり、柏崎市も揺れを感じました。また、今日は、東日本大震災から11年目でもあります。災害は、時間に関係なく突然襲ってきます。ややもすると忘れがちになる災害への備えや避難について考えさせられました。災害に遭わないことが一番ですが、もしもの心構えは、日ごろから御家庭の中で避難についてや命を守る行動について話し合い、相談し、確認しておくことは大切です。

<家庭で屋内にいるとき>

・家具の移動や落下物から身を守るため、頭を保護しながら大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。あわてて外に飛び出さない。料理や暖房などで火を使っている場合、その場で火を消せるときは火の始末、火元から離れているときは無理に火を消しに行かない。扉を開けて避難路を確保する

<人が大勢いる施設(大規模店舗などの集客施設)にいるとき>

・あわてずに施設の係員や従業員などの指示に従う。

・従業員などから指示がない場合は、その場で頭を保護し、揺れに備えて安全な姿勢をとる。吊り下がっている照明などの下から退避する。あわてて出口や階段に殺到しない

(首相官邸ホームページより抜粋)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/jishin.html

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

これからの学年の成長に期待

1学年委員会では、かがやきアッププロジェクトとして、学習面の取組向上を企画しました。授業中に「全員が意欲的に、真剣に学習に取り組んでいる(発言、挙手、課題への取組などから)」の観点で評価・改善・向上を目的としています。「失敗は成功のもと」と言いますが、何事も取組と振り返りを繰り返しながら成長することができます。チャレンジしていくことが大切です。今の1学年より進化していく1学年です。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

部活動が再開しました。

まん延防止措置重点地域として、活動休止が続いていましたが、長い休止期間を経て、今日から部活動が再開となりました。放課後の校舎内に生徒の活動している声が響くようになりました。久しぶりに体を思いっきり動かしている人もいるので、徐々に体を慣らしながらけが等に注意しながら行っていきます。少しずつでも活動が再開されていきますが、感染状況は、気が抜けない状況ではあります。これからも、基本的な感染予防対策(三密回避、マスクの着用、手洗い・手指消毒)を徹底していきます。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

今日から1、2年生だけの学校生活になります。

3年生が卒業し、少し校舎の中が寂しくなりましたが、今日から1、2年生だけの活動になります。2年生は、給食をランチルームでいただきます。1、2年生は、新入生が入学するまでの約1ヶ月間で、先輩としての姿にさらに磨きを掛けていってほしいと思います。先輩になると言うことは、ただ単に学年が上がるだけではありません。学校生活での行事や活動の中で責任ある言動が求められることになります。ぜひ、言葉だけではなく行動で示せるかっこいい先輩になっていくことを期待しています。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

第27回卒業証書授与式

3年生にとって、9年間の義務教育修了を迎える卒業証書授与式が行われました。卒業生の姿を見て3年間の成長を実感できたことと思います。これからは、中学校で身に付けた「あいさつ(語先後礼)」「思いやり」「マナー」を生かしながら、自分の言動に責任を持ち、教育目標のようにいきいきと心豊かにコミュニケーション力を発揮し「自立」「共生」した人生を歩んでいくことを期待します。

(祝) 卒業おめでとうございます。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』

卒業式予行練習・準備

いよいよ7日(月)に卒業式が行われます。当日に向けて、本番のような緊張感が漂う空気の中、予行練習が行われました。1、2年生も当日は、会場で参加できないため、予行練習の中で卒業式の雰囲気を感じていました。午後からは、1、2年生が、校内清掃や会場準備を行いました。3年生への感謝の気持ちを込めながら丁寧に行っている姿を見ると心が温かくなります。中学校生活の集大成として、3年生の堂々とした凜々しい卒業としての姿を保護者の方に御覧いただきたいと思います。

『いきいきと心豊かに みずほ文化を創造する生徒』