文字

背景

行間

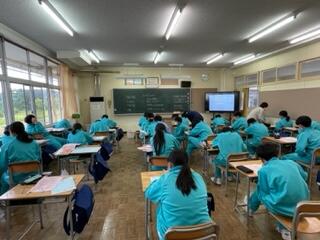

学校の様子

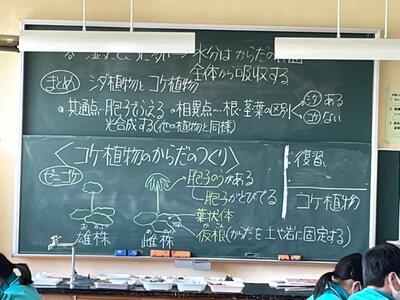

学習に熱が入る時 ~理科・2年生~

中間テストが近づき、各教科で指導にも熱が入ります。

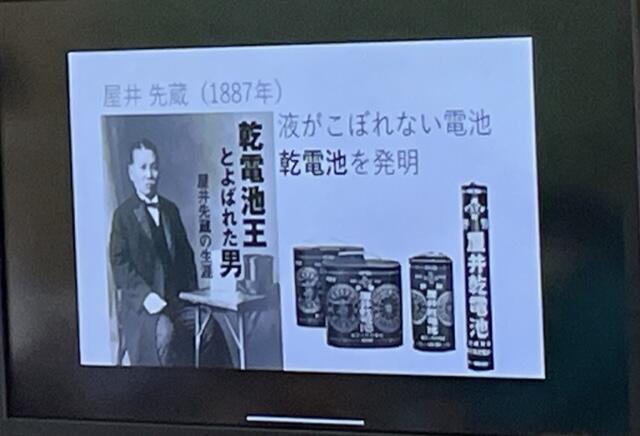

テスト範囲の復習をしていたり、確認の小テストをしていたりする姿が見られました。2年生の理科では、復習させながらも、次の単元に関心を持たせる工夫がありました。電気についていろいろ学習した2年生たち。そこに、「日本の電池王と呼ばれた人が、じつは長岡にいたんだ!」屋井 先蔵(やい さきぞう)さんを紹介し、生徒の関心を引き付けていました。

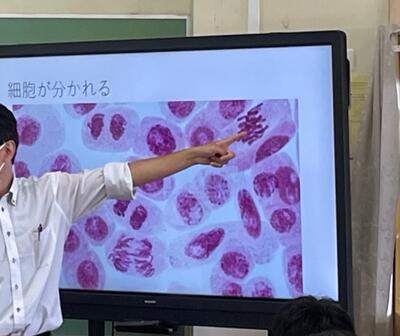

先々、ネギの細胞分裂を見せたい担任は、画像で先の見通しを示していました。これにも生徒は、「おぉ――!」と驚きの好反応。「学習」が「楽しむこと」につながっていくとき、自ずと学力も向上していくものと、見ていました。さてテスト期間の時間の使い方、頑張って!

前期中間テスト、1週間前!②~すこやかウィーク~

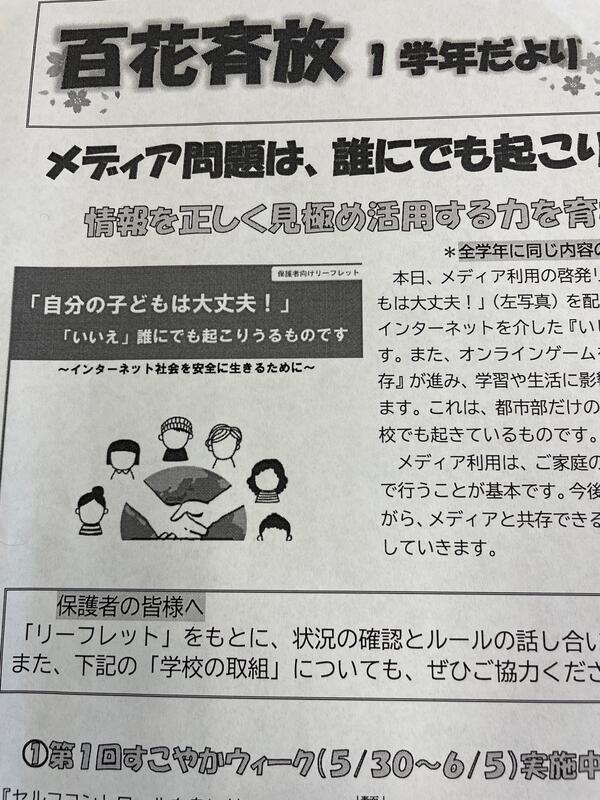

中間テストが近づくのに合わせて、西山中学校区では「すこやかウィーク」を設定しています。小中学校共に、望ましい生活習慣をこの機に確認しよう、ということで保護者の皆様にお願いをしています。

高度情報化社会の進展に伴い、多くの情報が様々な「メディア」によって垂れ流されています。便利な反面、嘘や詐欺行為の情報も溢れます。また、情報の入手先はテレビから、インターネットに主役は変わっており、インターネットでは、さらに情報は氾濫し、好きな番組をそれこそ永遠に見続けられたり、ゲームもオンラインで友達や見知らぬ人とできたりします。これも、24時間やろうと思えばやれる状況です。インターネットの世界に身を置き続けることによって、ネット依存という、状況が問題となってきました。「やめたい、やめなくてはならないと思うけど、やめられない」という依存症。精神的な病気で、専門の治療をしなくては治らないそうです。

また、最近の事件からその存在が注目された「ネットカジノ」。もちろん違法なのですが、カジノサイトの多くは外国にあり、摘発するのは難しいのだそうです。やろうと思えば、数千万円のお金が流れてしまうのは、驚きでした。

保護者の皆様に、学年だより、そして、リーフレットを配付いたします。熟読していただき、上のような状況から子供たちを守っていただきたいと思います。スマートフォンやゲームは、いろんな世界につながっています。危険について教えていただき、しっかりとした家庭のルールを作っていただきたいと、お願いをいたします。そして、子供たちに「一日は誰にとっても24時間しかなく、その使い道の違いが人の生き方の違いにつながる」ということをお子さんと話し合ってみてください。

前期中間テスト、1週間前!①

5月も残り少なくなりました。間もなく6月を迎えます。

6月は、部活動は地区大会があります。3年生にとっては、今までのすべてを出し切る時。しかし、よくしたもので、その前には、前期前半の学習内容をまとめる「前期中間テスト」があります。水曜日から部活動もなくなり、全集中でテスト勉強に向かう時となります。

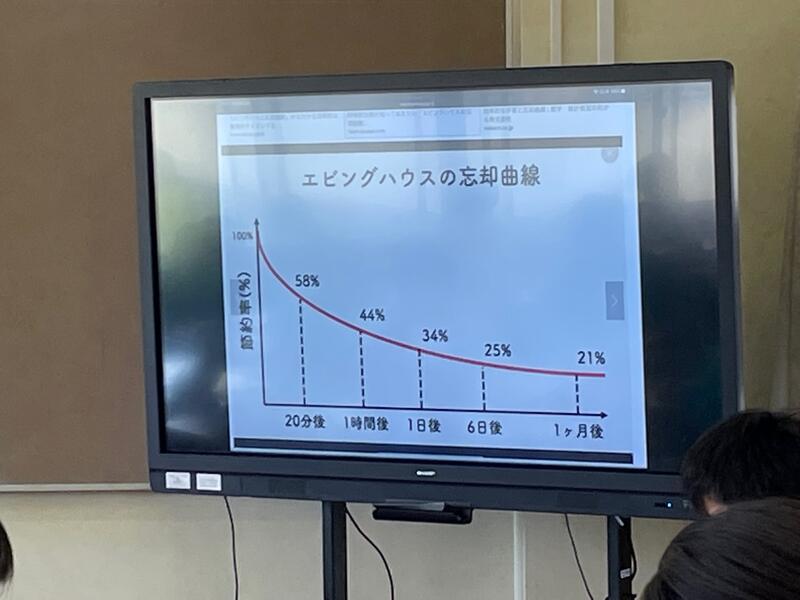

今日の1限の学級活動をのぞいてみると、1年生はテストに向けてみんなで頑張ろうと、テストの計画を見直したり、苦手の学習を教え合ったりしていました。担任からの檄もあったことでしょう。何と、モニターには「エビングハウスの忘却曲線」が示されていました。これは、一度覚えたことは、早く復習を行うほど、その再現率が高い。つまり、早く復習をする方が、思い出しやすく、学習効率が良いというものです。

家に帰ったら、早めに復習をせよ!ということですね。みんな、がんばれ!

基礎力テスト ~数学の第1回~

5月第2週に行われた「基礎力テスト~英語の第1回~」に続き、今日は数学が行われました。

今日は朝から緊張感がありました。教室をのぞくと、どの学年も真剣にテストに向かっていました。日々仲間と共に楽しく、そして知識や技能を身に付けるべく学習しています。それがきちんと身に付き、自分の力となっているか、を確認するのが基礎力テスト。全員が「合格」を目指して頑張ります。そして、この基礎力を基にして、さらに考えを深め自ら表現する力を養っていきます。

テスト後の復習がいきます。できなかったところは、すぐに確認!間違えてもいい。何度でもチャレンジして、確かな力を身に付けていこう!

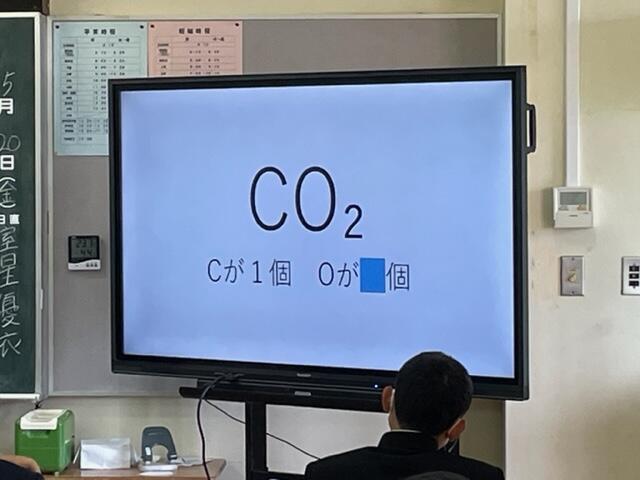

これが、パフォーマンステストだ! ~理科・2年生~

2年生の理科の授業をのぞいてみました。

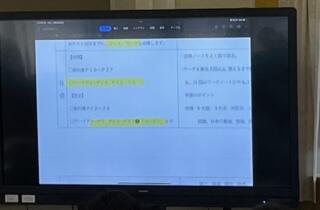

教室の場合は、いつものようにモニターに次々と映し出される、既習内容を隠したワードをみんなで応えながら復習やら、実験の振り返りやらが進んでいきました。

さて、というところで、ま白い紙が配られたのです。それは「パフォーマンステスト」。

これは、学習指導要領が変わり、学習を評価する物差しである三観点も変わりました。1、2点目は前からある教育の不易の「知識・技能」と「思考・判断・表現」です。3つ目が新たに設定された「主体的に学習に取り組む態度」です。これは、どう見取るのか、何をもって見取るのか。私が着任早々、先生方に確認をしたところです。これは、「自ら学習を調整しようとする」ことや「粘り強い取り組みを行おうとする」ことを見取って評価をしなくてはなりません。もちろん各教科ごとにやり方は違ってくると思います。その教科なりの見方考え方を生かしながら、学んだ知識理解を活用すべく、未知なる問いに向かって思考し判断し表現している生徒たちの姿や成果物で見取っていくものだと解釈しています。

さて、パフォーマンステストを見ると・・・細かい解答欄などありません。課題がポツンとあり、担任からは「教科書見てやっていいから」と一言。つまり、教科書に応えはなく、身に付けた技を確認しながら白い紙にアイデアを描く。体育なら練習成果発表会、みたいなものです。課題は・・・「銅とマグネシウム、どちらの還元力が強いか、確かめるための実験を考えなさい…」

さて、生徒たちはどんな答えを書いてくるのか?ワクワクしますね。学ぶことは、楽しい!

何に見える?! ~国語・1年生~

1年生の国語の授業をのぞいてみました。

教科書には、いくつかの絵が載っていました。「何に見える?」と聞いてみると、人によって見え方が違う不思議な絵でした。「え~~~!どうやったらそんな風に見えるの?」と生徒たちは、絵に引き込まれていました。「ねぇ、何に見えるの?どうやったらそう見えるの?」伝え合う行動が自然と生まれています。

題材は、「ちょっと立ち止まって」というものでした。国語の学習としては、説明文の「序論」「本論」「結論」の組み立てを学ぶのが狙いです。しかし、「同じ柄なのに、人によって、或いは見方によって見え方も感じ方も変わる。」ということを、瞬時に教えてくれたこの絵たちの教育力に感服です。物事の多様性を知った生徒たちは、「正解は一つではないこと」「相手の意見(ここでいう見えたもの)を頭から否定してはならない」ということを学んだような気がします。

2枚目の絵(著作権の都合上載せられないので、お子さんの教科書を是非一緒に見てみてください!)を、「鏡台を見る女性」としか見えてなかった生徒が、仲間に教えられて「どくろ」に見えた瞬間

「ひゃあああああ~~~~!」と叫んだ。このことを彼はきっと忘れないだろう、と嬉しくなりました。

あいさつ運動、展開中! ~全進、西山中~

生活委員会が、玄関であいさつ運動に取り組んでいます。明るく元気な声が響き、学校中が爽やかな雰囲気に包まれています。昨日は、雨の中でしたが、しっかりと活動してくれた生活委員たち。週初めの重い雰囲気が全く感じられないステキな朝のスタートでした。今日は、雲一つない晴天下。本当に気持ちの良い朝でした。

全進、西山中生徒会。生徒会本部役員だけではなく、いろんな委員会でいろんな生徒たちの一人一人の前向きな取組で、素晴らしい学校文化をさらに磨いていってほしいものです。

学校の季節感 ~中間テストに向けて~

タイムトライアルが終わり、今週は…

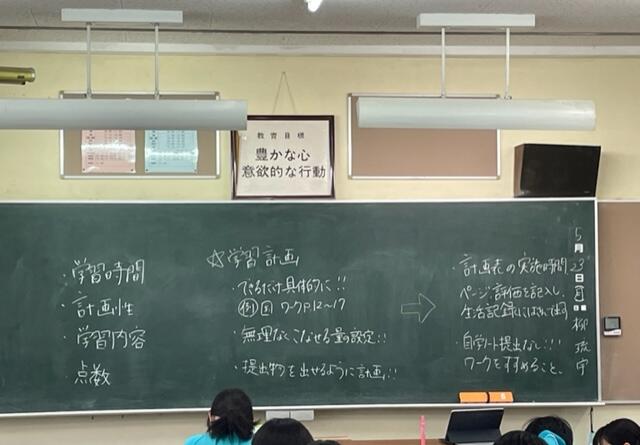

1限、1年生の学級活動をのぞいてみました。

中学校入学して初めての定期テスト、第1回中間テストに向けての計画づくりをやっていました。

テストに向けて、どの範囲から出題されるかの範囲表が配られます。一か月半に渡る長い期間の学習を五教科全てにわたってしっかりと復習する作業は、一日にして成し遂げられません。自分の目標を設定し、一日どのくらいの学習をしていくのか、学習の内容や一日の家庭学習時間をしっかりと計算し、計画づくりを行います。

しかし、この計画づくりが難しい。これがしっかりとできれば。もう成功は目の前。一日が24時間しかないことを実感し、一日家庭に帰った5~8時間をどう使うかを考えることは、実は大変難しいことです。夕食の時間や入浴、家庭の団欒、そこに計画的な学習をきっちりとはめ込む。大人でも計画通りに生活するのは難しいものです。先を見て、予想して行動を決めていく。つまり計画できる力は逞しく生きる力の一つです。

一人ではなかなか立てられない計画も、友達と相談したり、友達の計画を見合ったりすることで、参考になり立てやすくなるものです。「あの子はこれだけ頑張ろうとしている」ということを刺激とし、是非計画を立てられる人に成長してほしいものです。

御家庭でも、「どんな計画にしたの?」と話題にしてみてください。

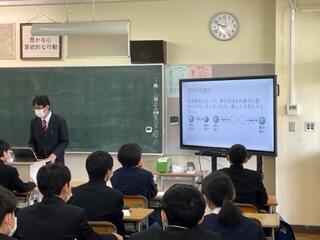

習った知識を活用して・・・ ~理科・2年生~

2年生の教室をのぞいてみました。

理科でしたが、今日は理科室ではなく教室です。大型モニターを食い入るように生徒たちは見ていました。習ったことの確認でしょうか、「フラッシュカード」のように生徒が口々に答えると、目まぐるしく画面が変わっていきます。原子や分子、化合など、たくさんの物事が出てきますが、とてもテンポ良くたくさんの内容を確認できます。実験の考察も、画面ではその様子の写真を見て、瞬時に振り替えることが出来ていました。生徒たちは、夢中になって習って身に付けたことを言葉にしています。

スライドにいろんなものを落とし込む、授業者の準備が大変なんですが、食い入るように見つめる生徒たちのことを思うと、教える方も苦労を惜しまなくなるものです。既習の内容に、いろんな仕掛けもありました。新しい問いがあり、生徒たちは閉じこんでいたファイルを取り出し、今まだ習った知識を活用し、その問題を解こうとにらめっこしています。

「使いこなしてこその知識」。思考の旅の始まりを見た気がしました。

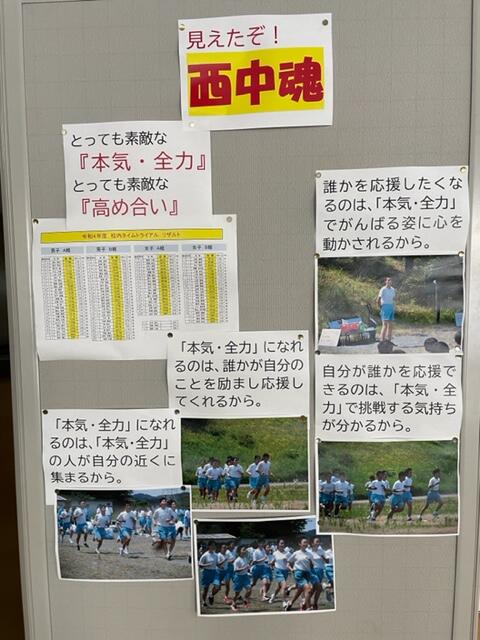

見えたぞ、西中魂!

昨日の校内タイムトライアルのまとめが、廊下に張り出されていました。

真剣に頑張った姿、仲間に惜しみない応援をする姿がそこにありました。

いてもたってもいられず、起こしているActionに西中魂があるのだ、と嬉しく感じました。

校内「タイムトライアル」激走!

今日は晴天に恵まれたというよりも、恵まれすぎた、令和4年度一番気温が高い日となりました。

その中、校内タイムトライアルが行われました。男女2郡ずつの4郡による熱い戦い。自分自身の目標を超えろ、あきらめそうになる自分の弱さと戦え、という激励を受けて、生徒たちの戦いが始まりました。

本当に一人一人が、一生懸命走りました。真剣な表情に、思わず「がんばれ!」という声をかけずにいられませんでした。西山中生徒たちの素晴らしさは、一生懸命にひたむきに走る姿もありますが、頑張る仲間たちを拍手と声援で応援する姿。写真に写る姿は、決して作り物の姿ではありません。男子たちは、最後のランナーを鼓舞しようと、何と途中から一緒に走り出しました。苦しい思いで走っていた最終ランナー。その胸の内はどうだったでしょうか。見ていて、涙が出るほど、美しいシーンでした。

閉会式の後は、チームごとにお互いの気持ちをシェアする「しゃべり場」の企画がありました。体育館でくつろぎながら、今までとは違った和やかな表情で、今の気持ちを語り合っていました。辛いのは自分だけじゃなかったことに気付き、走り終わった後の爽快感を分け合う。何事も、振り返りが大事、そして、それを共有することが豊かな心の成長につながります。

暑い日差しの下、沿道で子どもたちを応援してくださった、保護者の方々、地域の皆さん、保育園の園児の皆さんに深く感謝いたします。ありがとうございました。

自分にできることを考える大切さ

今日の朝刊に、中学生の投書が載っていました。

惨状が報道されているウクライナ。私たちが知りえる情報は限られていますが、たくさんの人命が失われていること、多くの人たちが自由に生きる権利を奪われている様子が伝わってきます。複雑な世界情勢が絡み合って、大胆な解決をどの国も示せない状況があり、私たちが傍観している間にも、ウクライナの人々の苦しみは、増しています。

そんな状況に心を痛めている中学生。しかし、傍観するのではなく、自分にできる何かを探し、今行動しようとしています。何より、その勇気に私は感動しました。

ある国の昔話に「ハチドリの一滴」というものがあります。

大きな山火事。動物たちは逃げまどい、途方に暮れています。そんな時、小さな小さな鳥であるハチドリが、そのくちばしに水を含み、山火事を消そうと飛んでいっては上から炎に向かって水をかけるのです。他の動物たちは「そんなことして何の意味があるんだ。」と笑い出しました。

ハチドリはこう答えます。

「私は、私にできることを しているだけだ」と。

自分にできることは、とても些細なこと。しかし、愚直にやってみる。やり続けてみる。それが、いつか人を巻き込み、大きな波になる。気持ちがあっても、あきらめて行動しないのは、気持ちがないことと同じ。ハチドリのように、この中学生のように、小さな一歩を踏み出して欲しものです。いえ、私も始めます。小さな一歩を。

あと2日! ~校内タイムトライアル~

校内タイムトライアルが2日後に迫ってきました。

それぞれの願いや決意を生徒会がまとめてくれました。同じチーム同士、縦割りの仲間たちの想いを共有することが出来ます。その名も「目標神社」。決して神頼みではなく、みんなの勇気の集合体の様に私には感じられました。目標を達成すること、それ目指して当日までの練習を頑張ってほしいものです。

結果に対してこだわりを持つのは大切です。しかし、チーム内でタイムが振るわなかった仲間に、励ましやその子なりの頑張りを認めた優しい言葉かけができるか。そこにこそ、人としての成長が見れるものです。日々、道徳の授業等で仲間や他者に対する「思いやり」を説いてきていますが、実際の場面で適切な言動や行動がとれるか。とれてこそ、日々の学習や生活で学んできたことが「身に付いた」=「成長した証」となります。スポーツは、得意不得意が目に見えてハッキリしてしまうもので、持久走には早い遅いという結果が出ます。競技であれば、勝ち負けです。しかし、教育の価値は早い遅いではありません。自分が目標に向かって努力できたか、他者に対して惜しみない拍手が送れるか。

それができる西山中生徒であると、私は信じて疑いません。当日は、初夏の爽やかな風を感じ、気持ちの良い汗を流して欲しいものです。

私たちの生きる道 ~令和4年度の目標~

生徒総会の最後に、令和4年度の各学年・学級の目標発表がありました。

1年生は「百花斉放(ひゃっかさいほう」。

1年生みんなを花にたとえ、それぞれが自分らしく美しく咲く、そして全体として素晴らしい姿になることをイメージしてこの目標を立てたそうです。色々調べて苦労して、みんなで意見を出し合って考えたんだろう、と想像します。

2年生は「異体同心(いたいどうしん)」。

それぞれみんなの体は異なっているが、思いを一つにしていろんな困難も一緒に乗り越え、感動は分け合っていきたい、という願いが伝わります。

3年生は、「順風満帆(じゅんぷうまんぱん)」。

今まで長い期間を一緒に乗り越えてきた仲間たち。その航海は希望に満ち、帆にたくさんの風を受けて、まっしぐらに進んできました。しかし、最後には、それぞれが違った道に進んでいきます。自分の羅針盤を信じ、自分の進路を探して進む。助け合いながらも、巣立ちの決意を感じさせる目標です。

どの学年も、自分たちの目標を大切に、協力してみんなでゴールを目指してくれることを期待しています。

令和4年度 第1回生徒総会 ~西山中生徒諸君!全進せよ~

昨日は、生徒総会が行われました。

この日のために、各委員会や部活動が昨年度の反省を基に今年の活動の計画を作成し、生徒会本部が西山中をどんな学校にしたいのか熟考に熟考を重ね、要項をまとめ上げました。

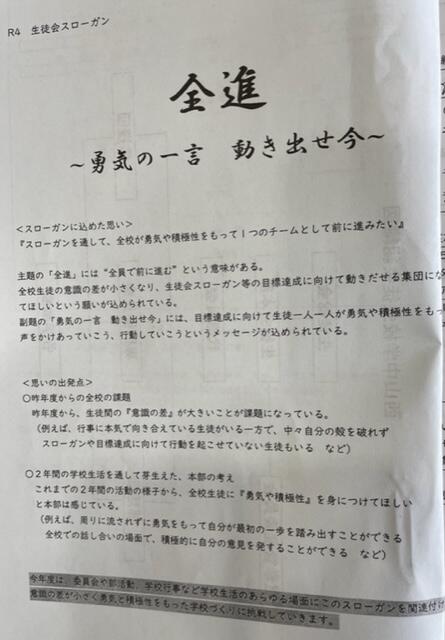

一人一人がその要項を読み込むことから始め、各学級で慎重な審議を重ね、総会当日を迎えました。1年生からも多数の質問や提案が寄せられた姿を見て、学級討議の中身の濃さを感じるとともに、頼もしさを感じました。生徒会本部が考えた、今年のスローガンは

「全進 ~ 勇気の一言 動き出せ今~ 」

このスローガンには、一部の生徒による生徒会運営ではなく、みんなが同じ目標に向かって全員で進んでいきたい、という願いが込められています。そのために必要なのはちょっとした勇気。積極的な行動をとっていくために、みんなで声をかけ前に進む一歩を踏み出して欲しい、ということでしょう。

「積極性の身に付け方を教えてほしい」という質問があがり、生徒会はしっかりと説明をしていました。当たり前のことを当たり前のように行う。良い、と思うことは進んで行う。失敗を恐れず、何度でも挑戦する。とにかく、心で思うだけではなく、言葉で行動で表現していく、そんな活気ある一年間となることを私も期待しています。

生徒朝会2 ~行事を通じて培う力~

今日は持久走「タイムトライアル」に向けての、2回目の生徒朝会でした。

1~3年生の縦割り各グループで、先回決めた自分の目標に向けての方策の進捗状況を確認し、目標に向けて何をすべきか、

最後の取組について話し合いました。

持久走という、誰しもがつらく感じる種目。「早く終わってほしい」と、ただ時が過ぎるのを持つこともできるでしょう。しかし、せっかく走るのだから、そのことにしっかりと価値づけすることで、教育の意義が出てきます。1位になる、のではなく「自分の目標に向けて最大限の努力をし、その目標を達成する」、そのことに価値があります。昨年の自分を超える。昨日の自分を超える。いや越えようと努力する姿勢に価値があります。そして、その姿こそが「躍動」する姿で、その姿が美しい。

見ている私も、つい「頑張れ!」と心の声が漏れてしまうほど、3年生たちの必至な姿は、私の胸を打つものがありました。

西山の自然が教材! ~理科・1年生~

理科室をのぞいてみました。

1年生たちが、植物を観察していました。今、いろんな植物を観察し、その違いについて学習を深めています。今日観察していたのは、様々なコケ。そのコケは学校の近辺に自生しているものです。子どもたちは、目を見張って観察していました。

地域素材の教材化は、子供を授業に引き込む最も良い教材です。また、いろんな自然にあふれる地域に関心を持ち、愛着を持つ良い機会ともなります。私もよ~く見てみたところ、コケには何とも言えない美しさがありました。是非、御家庭でも観察してみてください。

四字熟語を奪取せよ! ~国語・2年生~

図書室がにぎわっていました。

見ると、2年生が国語の授業で教室から場所を図書室に移して学習していました。先日は教室で四字熟語について学んでいたのですが、今日はさらにその学習を深めるための工夫がありました。「四字熟語かるた」で、読まれた四字熟語の意味にぴったりなものをかるたの様にカードを取って集めていく、というものです。

フライングをしないように、頭の上に手を置いて聞き耳を立てています。カードを探す目は皿の様!

「はい!」と、元気よくカードを取る者、「やられたぁ~!」と悔しがる者、それらの元気な声で大盛り上がりでした。あとで、男子にインタビューをしてみました。

「取ったったカードの中で、一番気に入ってる四字熟語は何だい?」

と聞くと、しばらく考えた末、「七転八起」です、と教えてくれました。これこそ、「失敗は何度しようとも、立ち上がり再チャレンジだ!」という意味。全校朝会で話したことを覚えてくれていたのか、偶然か。でも、私は嬉しくなりました。

彼は9枚取ったと言っていましたが、班の中では21枚も一人で取ったつわものがいたそうです。楽しく学ぶ、素晴らしい授業でした。

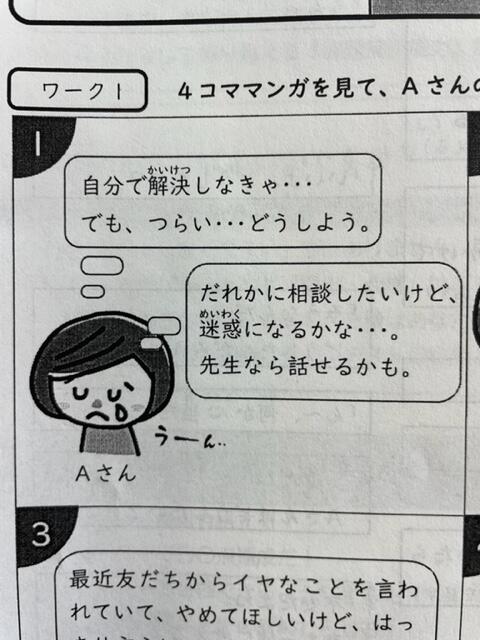

SOSの出し方に関する授業 ~1・2・3年生~

5月は、大型連休があり、人によっては不規則な生活から体調不良になったり、春の新生活で緊張が続いたストレスが思わぬ心の不調をもたらしたりする、不安定な時期と言われます。

学校では、保健体育の授業で「SOSの出し方に関する授業」を各学年で行いました。心の健康を維持することは、集団生活をしていく上で、とても大切なこと。人は悩みがあって当たり前で、その悩みを聞いてくれる人が絶対にいる。学校にも、家族にも、地域にも、いろんな機関が手助けをしてくれる。話すことで気持ちが楽になることを伝える授業をしました。自分の困っていることを人に言うのは、恥ずかしいとか、遠慮したりとかしてしまいそうです。「迷惑をかけている」と思うこともあるでしょう。しかし、実は相談をしてもらう方にも、「その人に信頼されている」という、喜びが生まれるのだ、ということにも気づきました。私たち教職員にとって、子供たちに頼られることは、喜びの一つです。

この授業を心の隅において、安心して生活をしてほしいものです。

5月の全校朝会

5月の全校朝会

連休明け、学校に生徒たちの元気な姿が戻りました。

連休明けがいよいよ本格的な学校生活の始まりでもあります。みんなの躍動する姿が増えていくことを期待し、話をしました。目前には、持久走の「校内タイムトライアル」がありますし、来月頭には中間テストもあります。連休中もそうでしたが、いよいよ部活動にも熱が入り、各種記録会や冠大会、練習試合、そして、上越地区大会へと向かっていきます。何よりも、大切なことは「失敗を恐れず、挑戦すること」「あきらめないこと」という話をしました。あきらめないで目標に向かって頑張っている姿は、こんなにも美しいことを伝えようと、生徒たちの頑張っている姿をスクリーンに映してみてもらいました。自分の頑張っている姿は、なかなか自分では見えないからです。

春から、仲間と共に、伝えあい、励まし合いより良い学校生活を創り出してきたみんなの横顔。本当に、美しく、逞しい。失敗は、いくらしてもいい。そのたび、エジソンや本田宗一郎さんのように、立ち上がってほしい。これからが挑戦の始まりです。