学校の様子

四字熟語を奪取せよ! ~国語・2年生~

図書室がにぎわっていました。

見ると、2年生が国語の授業で教室から場所を図書室に移して学習していました。先日は教室で四字熟語について学んでいたのですが、今日はさらにその学習を深めるための工夫がありました。「四字熟語かるた」で、読まれた四字熟語の意味にぴったりなものをかるたの様にカードを取って集めていく、というものです。

フライングをしないように、頭の上に手を置いて聞き耳を立てています。カードを探す目は皿の様!

「はい!」と、元気よくカードを取る者、「やられたぁ~!」と悔しがる者、それらの元気な声で大盛り上がりでした。あとで、男子にインタビューをしてみました。

「取ったったカードの中で、一番気に入ってる四字熟語は何だい?」

と聞くと、しばらく考えた末、「七転八起」です、と教えてくれました。これこそ、「失敗は何度しようとも、立ち上がり再チャレンジだ!」という意味。全校朝会で話したことを覚えてくれていたのか、偶然か。でも、私は嬉しくなりました。

彼は9枚取ったと言っていましたが、班の中では21枚も一人で取ったつわものがいたそうです。楽しく学ぶ、素晴らしい授業でした。

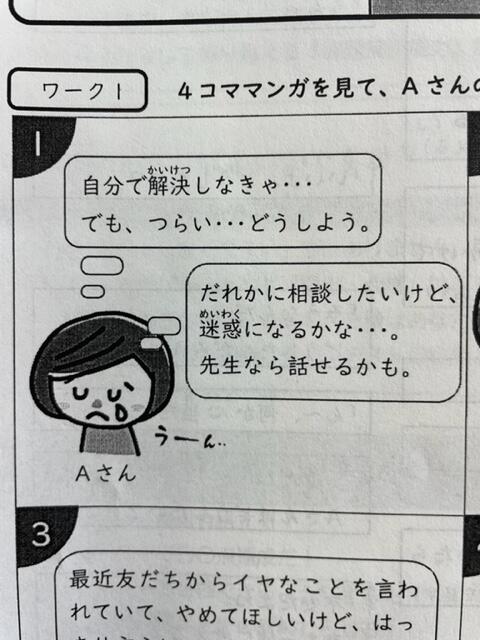

SOSの出し方に関する授業 ~1・2・3年生~

5月は、大型連休があり、人によっては不規則な生活から体調不良になったり、春の新生活で緊張が続いたストレスが思わぬ心の不調をもたらしたりする、不安定な時期と言われます。

学校では、保健体育の授業で「SOSの出し方に関する授業」を各学年で行いました。心の健康を維持することは、集団生活をしていく上で、とても大切なこと。人は悩みがあって当たり前で、その悩みを聞いてくれる人が絶対にいる。学校にも、家族にも、地域にも、いろんな機関が手助けをしてくれる。話すことで気持ちが楽になることを伝える授業をしました。自分の困っていることを人に言うのは、恥ずかしいとか、遠慮したりとかしてしまいそうです。「迷惑をかけている」と思うこともあるでしょう。しかし、実は相談をしてもらう方にも、「その人に信頼されている」という、喜びが生まれるのだ、ということにも気づきました。私たち教職員にとって、子供たちに頼られることは、喜びの一つです。

この授業を心の隅において、安心して生活をしてほしいものです。

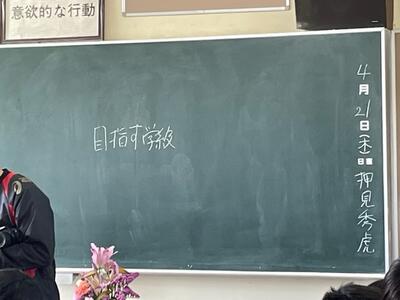

5月の全校朝会

5月の全校朝会

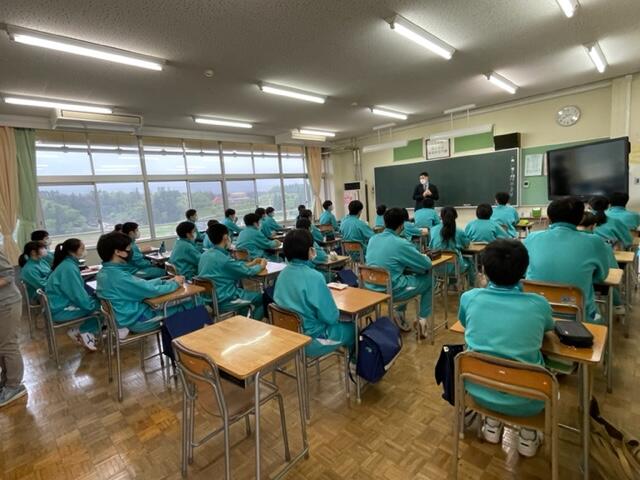

連休明け、学校に生徒たちの元気な姿が戻りました。

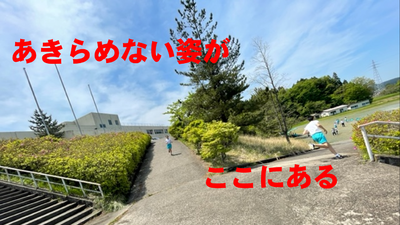

連休明けがいよいよ本格的な学校生活の始まりでもあります。みんなの躍動する姿が増えていくことを期待し、話をしました。目前には、持久走の「校内タイムトライアル」がありますし、来月頭には中間テストもあります。連休中もそうでしたが、いよいよ部活動にも熱が入り、各種記録会や冠大会、練習試合、そして、上越地区大会へと向かっていきます。何よりも、大切なことは「失敗を恐れず、挑戦すること」「あきらめないこと」という話をしました。あきらめないで目標に向かって頑張っている姿は、こんなにも美しいことを伝えようと、生徒たちの頑張っている姿をスクリーンに映してみてもらいました。自分の頑張っている姿は、なかなか自分では見えないからです。

春から、仲間と共に、伝えあい、励まし合いより良い学校生活を創り出してきたみんなの横顔。本当に、美しく、逞しい。失敗は、いくらしてもいい。そのたび、エジソンや本田宗一郎さんのように、立ち上がってほしい。これからが挑戦の始まりです。

第1回 生徒朝会

連休明けの今日は、第1回目の生徒朝会でした。

たくましく心豊かな人間性を培うことが、やがて社会に出る子供たちにとって大切なこととなります。5月19日の「校内タイムトライアル」は、自分の目標に向かって、粘り強く、そしてあきらめそうになる自分の心と戦う良い機会となります。

生徒朝会では、校内タイムトライアルに向けて自分の目標とどう取り組むかを確認し、お互いに助言したり励ましたりする活動をしました。朝会のねらいを説明する代表生徒の方を全員が身体を向けて真剣に聞いていました。そして、1~3年生が入りばじった縦割り班で、自分の目標を達成するためにどう取り組むか、話し合われました。先輩として、後輩としてお互いに言葉を掛け合う、とても良い時間が過ぎていきました。

今日は、各学年ごとに試走もあります。

最高の天気に恵まれた今日。自分と戦い走りぬくことが出来るか?がんばれ!西山中生徒たち!!!

連休の中日でも・・・!3

連休の中日。

「あーあー、かったるいなぁ・・・」と、いう生徒は私の目には映りませんでした。流石、西山中生徒たち。

1限は「学級活動」の時間でした。3年生の教室をのぞいてみると、グループごとに競い合っていました。

担任が出題するクイズをグループごとに回答し、正解してもらうポイントを競っているようです。そのクイズを解くチャンスは3年生全員にありそうです。「2年前のみんな」というようなお題だったのです。担任の先生が、一番最初に叱った人は?とか、最初の出会いで、腕まくりをして登校してきた生徒を見て、これは大変な学校だ、と思わせた生徒は誰?など、入学当時の話題などがあり、とっても盛り上がっていました。

やがて、中学校を巣立つ日が来る3年生たち。そして、進路はバラバラになっていきます。最後の一年間。しかし、最高学年として、思い出ぎっしりとなるであろうこの一年。仲間とともに、必死に生きた証。それが最高の思い出となります。一日一日、完全燃焼、魂焦がして頑張れ、3年生たち!

連休の中日でも・・・!2

連休の中日でも・・・!2

連休の中日。

「あーあー、かったるいなぁ・・・」と、いう生徒は私の目には映りませんでした。流石、西山中生徒たち。

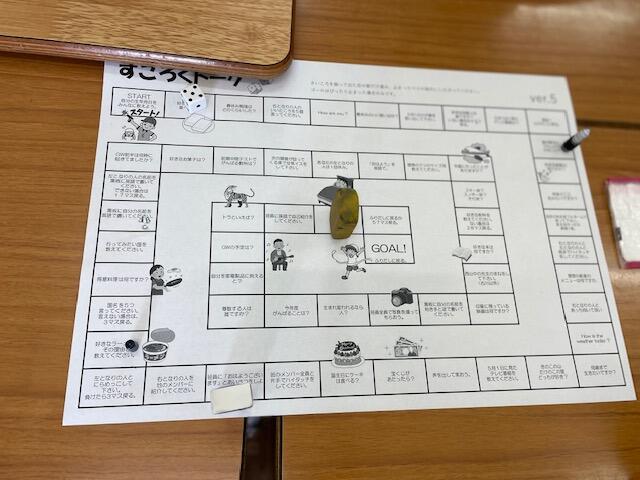

1限は「学級活動」の時間でした。2年生の教室をのぞいてみると、とても賑やかに盛り上がっていました。

すごろくをしていたのです。そのすごろくにはすごい工夫がしてあって、止まったところのお題について語らねばならないのです。日々接している友達ですが、「こんな意外な一面があるんだ」というような、止まる駒一つ一つがちょっとした「自己開示の場」となっていました。こんなきっかけがないと言えないこともあったりしますし、こんなきっかけでその人のことが良くわかるようにもなっていきます。誰とでも仲良し、という前提には、他者理解と他者尊重の気持ちがとても大切です。とても良い時間が流れていました。

連休の中日でも・・・!1

連休の中日でも・・・!1

連休の中日。

「あーあー、かったるいなぁ・・・」と、いう生徒は私の目には映りませんでした。流石、西山中生徒たち。

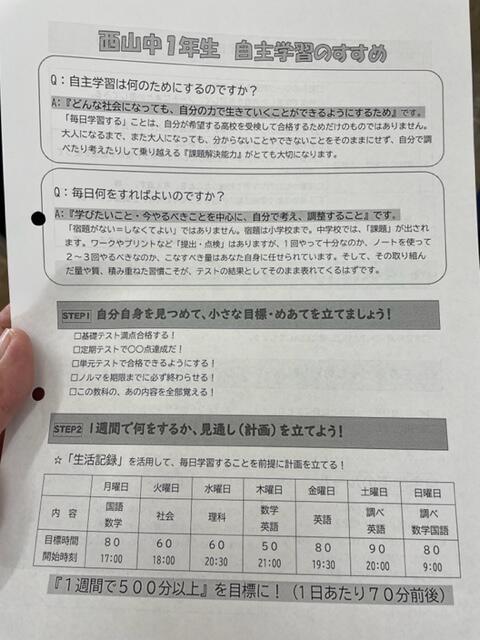

1限は「学級活動」の時間でした。1年生の教室をのぞいてみると、家庭学習について話がありました。家庭学習は、学校での学習を円滑にしていく、深い授業にしていく予習的学習と、学校で習ったことが自分一人でもできるようになっているかを確認する、また、時間が経っても忘れないようにしていく復習的学習があります。

家庭学習は、自分自身の成長を確かなものにしていくために大切であること。そして、中学校では「今日何をするのが自分の為であるのか」を自分でしっかりと考えて実行する、「やらされる学習ではなく、自ら行う主体的な学習を」という話がありました。計画的に行うことが大切であるので、生活ノートを活用して行うとよいという助言もありました。1年生たちはしっかりと話を聞いて考えていました。

配られたプリントには、、自主学習のレベルについても書かれてありました。「やらなくてはいけないものをやる学習から、将来につながる学習まで。」そうですね。家庭に帰った自由な時間を自分の将来につながる学習、自由なテーマで学びたい学習を思う存分にやる。これは、素晴らしいことです。この段階の学習は、日々の中ではなかなかできないかもしれません。このGWに、自分の興味ある学習、将来に向けての学習をしてみるのは、とても良いことです。

とても、深い大切な時間となっていました。

スマホに夢中! ~道徳・3年生~

3年生の道徳授業をのぞいてみました。

題材は、スマートフォンに夢中になっている女子生徒の思わぬ不幸な出来事を取り上げています。

夢中になっていくにつれ、寝るのが遅くなる、朝起きれない。メールが気になるあまり、そばにいる人との関係がおろそかになる。ついには、歩きスマホで大事故に…

生徒たちの身の回りでも起きそう、或いは起きているかもしれない身近な題材に、議論は深まります。こんな時、他人事ではなく自分事として考えるようになることがとても大切です。自分の生活を見直す良い機会にもしてほしいものです。

協力精神!

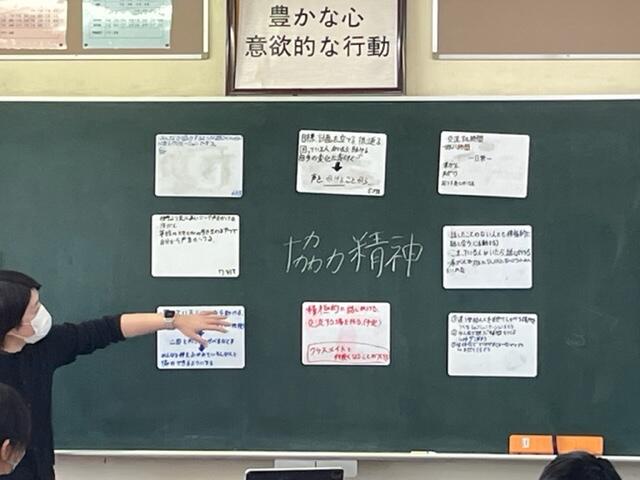

1年生が、みんなで考える学級づくりの作業が、継続されています。

今日も、課題を設定し、自分の考えを持ち、グループで話し合い、それをみんなに発表し、考えを広げ深めています。集団の生活、人との関係は心と心。しかし、心は目に見えない。だからこそ、自分たちの想いを言葉にして、声にして伝えあうことが本当に大切です。焦ることはないのです。一歩ずつ、しかし確実な一歩を踏みしめていければ!

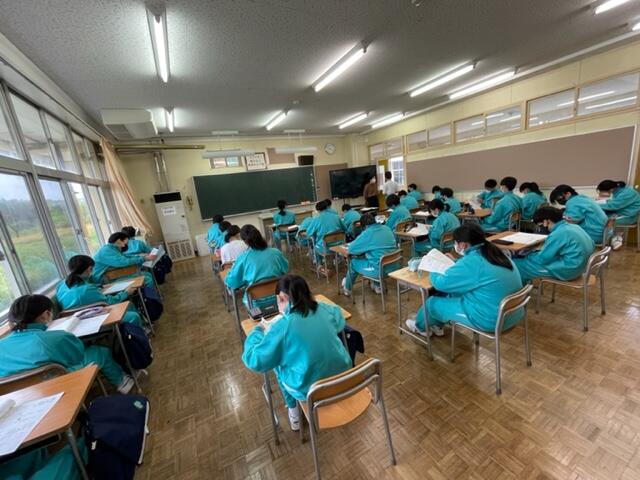

基礎テスト、始まる!

西山中学校では、生徒の学力の基盤となる基礎的基本的な学力の定着を図るため、基礎テストを実施しています。

国語・数学・英語の3教科を年間通じて3回ずつ行っています。今日は国語の第1回目。定期テストは学習範囲がかなり広いわけですが、基礎テストは範囲を指定したところから出題をするため、繰り返し繰り返し学習をすることで、基礎基本を身に付けることが出来ます。やったことが目に見えて現れる基礎テスト。生徒たちの目は真剣でした。

朝の風景Ⅱ

いつもの朝の風景です。

写真を一枚紹介します。私は「すごい!」と、心から感心し、感動したのです。

なぜかわかりますか?この写真から、皆さんが想像してみてください(決してそこで交わされていた会話等ではありません。音はなく、動画である必要もないです)。

朝の風景Ⅰ

静かに朝のひと時が過ぎています。

毎朝朝読書に取り組み、本に親しむ西山中生徒。無言で時は過ぎ、皆本の世界に引き込まれています。さて、今日の様子を見ていると、読んでいるものがちょっといつもと違いました。

生徒が読んでいたのは、生徒総会の要項でした。6限の学級討議に向けて、西山中学校の一年間の設計図を真剣に確認していたのでした。

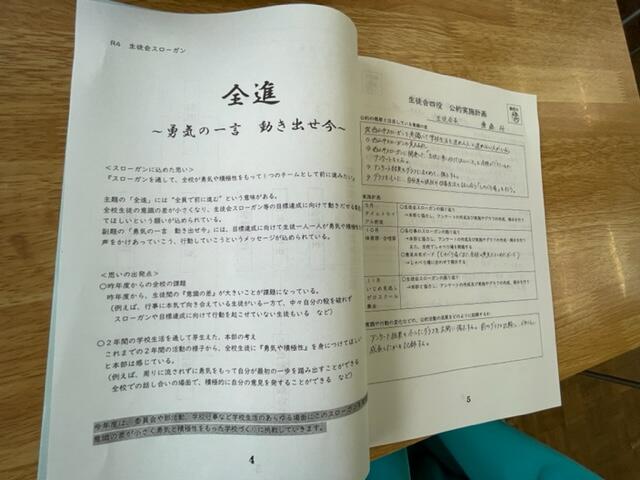

令和4年の生徒会スローガンは「全進 ~ 勇気の一言 動き出せ今 ~」

全員が一つのチームとなって、皆で進んでいこう、という願いが込められています。西山中学校のリーダーたちが、西山中をさらに素晴らしい誇れる学校とするために、そして、皆のことを考えて作ってくれたものです。

学級討議、そして本番の総会が楽しみです。

さあ、畑を作るぞ! ~技術・2年生~

2年生が畑づくりに乗り出しました。

技術の園芸分野で、野菜の栽培を学んでいます。トマトを作るようです。みると、苗と種植えの両方をやることで、生育の違いを比較するようです。さて、どちらがしっかりと育つのか、味にも違いが出るのか?検証です。

さて、おいしいトマトの収穫となるか?!これからは、毎日の水やりも大切です。「生命をいただく」。我々が食物を得ることにどれほどの苦労があるのかをしっかりと勉強です。頑張れ、2年生たち!

PTA総会、ご参加ありがとうございました。

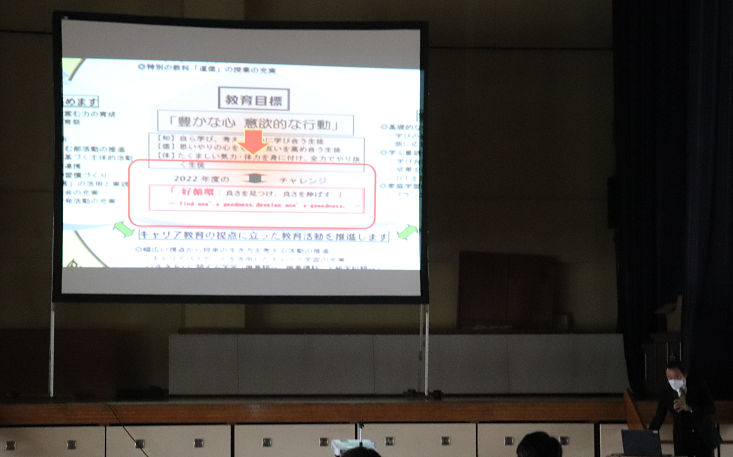

4月22日、令和4年度、西山中学校PTA総会を開催しました。

密を避け、感染対策をしたうえでの実施です。総会では、校長から令和4年度の学校経営方針を説明させていただきました。

「好循環 良さを見つけ 良さを伸ばす ~ find one's goodness, develop one's goodness.~ 」

「誰にでもある欠点に目を向けるのではなく、相手の良さを見つけ良さを伸ばし合っていく。周りにプラスの言葉が溢れ皆に元気が出てくる、そんな学校にしたい」という願いをかけ、今年度の重点にしました。

思春期に自我が確立されるといいます。この時期に人として「自分は誇らしい存在である」と感じさせることは最も重要な事です。「自分はまんざらでもない」と思う気持ちを自尊感情と言います。やる前から「どうせ自分にはできっこない」というのが、最も自尊感情が低い状態。その子なりの小さな「できた!」を積み重ね、そのできたを認め褒め、「やったことがないけど、きっとできるだろう!」と、失敗を恐れず、いえ、失敗を当たり前として何度でもチャレンジする、そんな逞しい人間力を身に付けてほしいと願います。

そのために、西山中学校は全力で子どもたちを応援していきます。

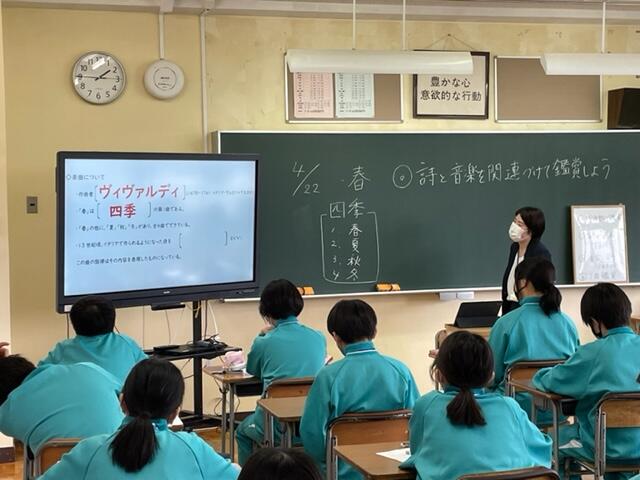

音のイメージを言葉で表してみよう! ~音楽・1年生授業参観~

毎年PTA総会実施に合わせて、保護者の方々に授業参観していただいておりました。

しかし、新型コロナウイルス感染症が子供たちにも広まりやすい現状を踏まえて、今回は以下のこととさせていただきました。

・ 西山中生徒一クラス当たりの人数が多く、他者が教室内に入る余裕がない。

・ 総会会場の体育館以外に、広いスペースが1つしかない。

・ 1年生については、小学校からの移行があり、中学生としての様子を是非見ていただきたい。

と、いうことで、会場を広い多目的室にして、密を避け換気をして1年生の授業を保護者の皆様に参観していただきました。(なお、学校に足を運んでいけない状況の中、少しでも子供たちの「元気」な、そして「頑張っている」様子をお伝えすべく、ホームページで紹介していきます。ぜひ、周りにも声をかけていただき、多くの保護者様に御覧いただけたら幸いです。)

授業は、音楽。「鑑賞する曲は、一体どんなイメージか、言葉にしてみよう!」という内容です。担任はちゃんと1年生が知っているであろう曲を選びました。「え~知らないよ~」と言っていた子も「おかしいな、入学式で流れていたんだけど」というと、「あ~~~~あの曲ね!」とすぐ思い出しました。その曲は「ヴィバルディ(Antonio Vivaldi)」の「四季」。まず、春が流れました。「さあ、どんな雰囲気?言葉に表してみましょう」と授業は進んでいきます。自分の考えをみんなで話し合って、いろんな捉え方に触れていました。

私たちは、読書などをして活字を読み、書かれていることを色や雰囲気として頭に広げることが出来ます。最近は何でも可視化され、すぐに目で見ていろんなことを瞬時に捉えてしまいます。しかし、こうやって耳を澄ましじっくりと曲を聴き、頭にイメージを描くということは、ものすごく脳を鍛えることになると感じました。脳みそは、「苦労するほど逞しくなっていく」と言います。筋肉だけではなく、脳のトレーニングも大切ですね。

電気を通す液体と通さな液体の違いは? ~理科・2年生~

2年生が、理科室で実験に取り組んでいました。

用意された液体の中で、「電気を通すものを見つける」というものです。並べられていた液体は、リンゴジュース、食塩水、ワイン、数年前のスポーツ飲料、酢などなど、たくさんありました。

生徒たちは、各々「きっとこの液体は電気を通すだろう」と予想をもって実験に臨んでいました。安全上の電圧の制限もあり、なかなか電気を通しやすい液体を見つけることが出来ません。しかし、子供たちは「よし、次!次!」となおのこと意欲を燃やして実験を続けていました。自分の予想を実験を通して結果を得る、ということは楽しいことです。バーチャルではない、本物の体験。これこそ、子供たちの学びを広げ深めていきます。

小学生でも、電気が通る液体の実験はやるのですが、「なぜ、電気を通る液体と通さない液体があるのか」という発展した謎に迫るのが、中学生。そのうち、「電解質」という言葉を学ぶことになります。学問は繋がり、そしてより高次へと発展していくのでした。

だから、面白い!

一人一人が役割を分担し、楽しそうにやっていたことが何より素晴らしい姿でした。

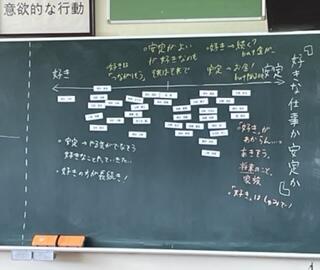

より良い生き方を求めて ~道徳・3年生~

3年生は「好きな仕事か、安定か」という、大人でも深く考える題材について、真剣に考えていました。

話題は、自分の生き方に悩む大学生の投書と、それに答える異なった考えの4人の助言者の回答からなっています。

3年生は、否が応でも将来のことを考える頃となります。高校を含め、進路選択は将来の職業選択に少なからず繋がっていきます。自立した大人として収入を得、親から独立し、また家庭を築いていくには、働くことが必要となります。そんな時、「自分はどうあるべきか」。その仕事が好きではない、あるいはほかにしたいことがあったけど、生活していくために今ある職業を全うすべきか。大好きで自分が夢見てきた職業だけど、休む暇がない、或いは収入がかなり低く生活が苦しい。

この悩みに対して助言する、4人の回答はそれぞれ違っています。「心のままに」と勧める人、「まずは社会に出てみて」と現実路線を示す人、「何度でもやり直しがきく」と励ます人、「自分自身もそうだ」と投稿者の悩みに共感する人。人によって大切だ、と思うことが異なる、これを価値観と言います。自分なりの価値観をもつには、様々な経験を積み重ねることが大切です。3年生たちは様々な価値観に触れ、大いに悩んでいました。また、仲間の意見を聞くことで、共感したり自分の考えが変わっていったりもします。

答えは一つではない、そして人として葛藤する、道徳授業の素晴らしさです。

より良い生き方を求めて ~道徳・2年生~

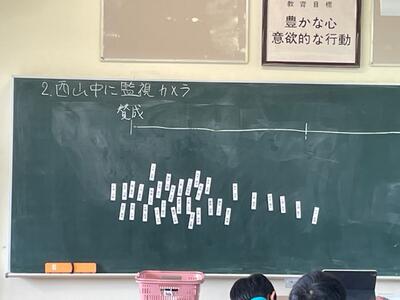

2年生の道徳では、「監視カメラ」のある社会について、考えていました。

監視カメラは、犯罪防止や犯人を特定するために役に立ちますが、いつも生活を誰かに監視されているという不安があったり、カメラで見張っていないと悪いことをする人たちと思われているようで不信感をもったりもします。

2年生たちは、その賛否について自分たちの考えを基に議論を始めました。監視カメラをきっかけとして、自分たちの生活はどうあるべきかに次第に迫っていきます。これが、「考え、議論する」道徳授業です。

より良い生き方を求めて ~道徳・1年生~

各学年の道徳授業をのぞいてみました。

1年生は、学級目標を決めていくにあたり、まず自分がどうあるべきか、集団としてどうあるべきかについて、個々に真剣に考えることからスタートしています。自主自立、そして誰もが笑顔で生活し、皆で向上していくために、自分の願いをしっかりと結んでいるようです。

道徳授業は、担任だけが行うものではありません。学年スタッフが総がかりで、個々の生徒たちの考えに耳を傾け、助言をしていました。みんなが「チーム1学年」の一員です。

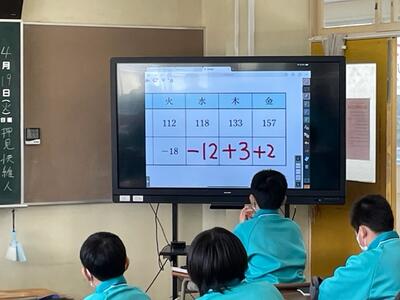

デジタル教科書の活用 ~1年生~

1年生の数学の時間をのぞいてみました。

教科担任は、アイパッドを使い大画面のモニターに映しながら授業を進めていました。デジタル教科書を活用しているようです。紙の教科書が悪いわけではないのですが、教科書を見ると顔が下を向いてしまい、教師の指示が通りづらくなります。モニターに映していることで、皆が顔御あげて見て考えることが出来ます。その時、何がいいかというと、「子どもの表情から理解度をくみ取ることが出来る」ことです。

「なるほど!」「うんうん、わかった!」という表情

「いったい何のことだ?」といった疑問の表情

が見て取れます。わからない表情が多い時は、伝え方を変えたり、もう一度繰り返したり、ということが出来るわけです。人間は耳から受ける情報より、目で見る情報の方がより確実に情報を受け取ることが出来ると言います。学校でも、「可視化」を図り、子供たちにわかる授業を進めています。楽しみながら、そしてわかる、これが学力向上の正しき道です。