校長のブログ

12/7 先生方も勉強しています その3

【授業研究・・・先生方が互いの授業を参観し、生徒への説明や指導の内容、方法などの「良い点」「改善点」などを話し合い、楽しく分かる授業を行う力量を伸ばすための研修】

日本では、以前から当たり前のように行ってきた授業研究。

しかし、外国では当たり前ではないそうです(他の人から授業の良し悪しについて意見されるなんて許せない・・個人主義が強いからでしょうか? 中尾の私見です)。

二中の授業研究は、「一人一実践」の名前で、全ての先生が行っています。

すでに何人かの先生は終わっていますが、大きな行事がひと段落したこの時期に「一人一実践」が続きます。

説明が難しいのですが、いくつか紹介します(していきます)。

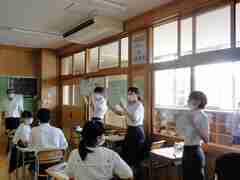

12月2日(水)は、2年1組で、学級担任の坂西先生が国語の「一人一実践」を行いました。

題材は、「扇の的」(「平家物語」の有名な一場面ですね)。

この授業の工夫点は、群読(小学校の卒業式で見る6年生の呼びかけが群読です。難しく言うと、「複数の読み手による朗読。単独での朗読や唱和などを組み合わせることで、迫力や芸術性を生む。」実用日本語表現辞典より)で行ったところです。

『ころは二月十八日の酉の刻ばかりのことなるに、・・・』

教室ではなく広い多目的室を舞台に、複数の生徒で「扇の的」を群読で表現します。

与一が矢を射たところは、手作りの矢が飛び出します。

『あ、射たり。』『情けなし。』

クラスを2チームに分け、それぞれが朗読や動きなどを工夫し、どちらも見どころのある群読となりました。

2年1組国語「那須与一が扇を射た場面」

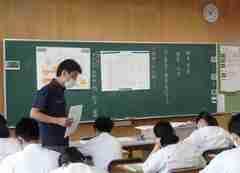

今日12月7日(月)は、3年1組で、加藤先生が音楽の「一人一実践」を行いました。

テーマは、「リズムアンサンブルの面白さを味わおう」。

偶然にも、国語と同じく古典(歌舞伎)の「勧進帳」が題材でした。

~~チョチョ タ タ スッタッポ ○~~

ペアになって、大鼓と小鼓のリズムを手拍子で打ちます。

鼓のリズムは一定ではなく、強弱や速さが変化します。

その変化を意識しながらDVDで「勧進帳」を視聴した生徒たち。

弁慶が義経を去らせようとする場面で、バックに鳴り響く鼓の豊かな表現を感じ取っていました。

どちらもとても参考になる実践でした。

3年1組音楽 チリカラ チリカラ・・「手拍子でリズム打ち」

12/1 師走スタート 6限は学級討議です

気がつけば師走。

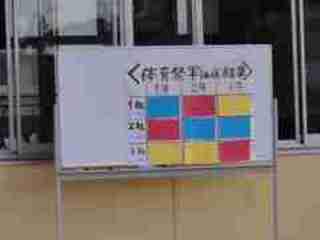

新しい役員が決まった二中生徒会「むつみ町」も、今年度のまとめと新年度に向けての引継ぎの時期となってきました。

1年1組の様子 机をくっつけないように間をあけています

今日の6限は、令和3年1月15日(金)にある第2回むつみ町総会の議案書審議を行いました。

本部と執行部のそれぞれの取組、各部活の活動、生徒会会計について、成果と課題、評価をみんなで審議します。

1年2組の様子 2年生の役員が補助していました

1年生の教室には、現生徒会の役員が補助役として入り、説明をしていました。

「これはどういうことかなあ」と確かめながら進めていました。

2年1組の様子 中央をあけて机を四角に並べています

11/30 来年度の生徒会のリーダーを激励しました

貴重な昼休みでしたが、選挙で選ばれた来年度の生徒会長と副会長の3人に校長室まできてもらい激励しました。

「繋笑(けいしょう) つながり、笑う 受け継ぎ、つなぐ」

「覇気 二中生として誇りをもてる学校へ」

「進化 むつみ町の”今”を考え、よりよい明日へ」

3人の志がよく分かるスローガンです(11月26日(木)生徒会役員選挙の立会演説会で掲げたものです)。

3年生が卒業したら、いえいえ、3年生が卒業する前からこの3人が中心となり生徒会を引っ張ることになります。

(私)「何を大事にしたいと考えていますか」

(会長)「つながりを大事にしていきたいです。二中生みんながつながる生徒会にしたいです」

(男子副会長)「生徒一人一人が誇りをもてる学校をつくりたいです。そのために、学年を超えてコミュニケーションがとれる環境をつくりたいです」

(女子副会長)「今を大事にしていきたいです」

(3人の答えに、私の個人的捉えが少々加わっていることをお許しください)

もしかしたら、今後も新型肺炎ウイルス感染症の影響で、計画したこと、やりたいことの全てを行うことができないかもしれません。

そんなときはどうするか、3人でよく相談し、新たな方法を考え、新生むつみ町をつくり上げてほしいと願っています。

11/26 感染防止策の徹底を再確認しました

新型肺炎ウイルス感染症にり患した多くの学校関係者と子どもたちの一日も早い回復を祈ります。

そして、学校の早期の再開と子どもたちの笑顔が早く戻ってくることを願うばかりです。

今、日本全国で、「誰もがいつ何時(なんどき)感染症にり患してもおかしくない」という状況が続いています。

報道にあるように、学校でクラスターが発生した場合、計り知れない多大な影響が出ます。

「仕方がないこと」「しょうがないこと」とならないよう、感染防止策に万全を期して取り組むことが、学校の責務と受け止めています。

二中では、感染防止策の徹底を、次のように再確認しました。

11月24日(火)朝

先生方へ話した内容です(抜粋)。

・クラスター発生を未然に防ぐことに全力を尽くすことが目標であること

・市内の学校の状況を他山の石とし、校内だけでなく個人の生活も含めて各自でしっかりと感染防止に最大限努めること

・先生自身が、具合が悪い・発熱等がある場合は、決して出勤することなく受診すること

・先生自身が、きちんと朝の検温、マスク着用、手洗いをし、教室の換気と子ども同士の距離を確保した上で授業を行うこと

・休日を含め、学校以外で、行ったところ、会った人などの行動履歴をメモすること

・子どもたちの生命・未来を守るという決意をもち、子どもたちの健康観察等を確実に行い、健やかな成長のために丁寧に指導・支援に努めること 等

子どもたちへ、放送で話した内容と25日(水)に配付した保健だより臨時号の概要です。

・毎朝の検温と記録(発熱等のかぜ症状があるときは、登校せずに受診してください)

・登下校時のマスクの着用(夏場は、熱中症予防のために、必要に応じてマスクを外してよいことになっていましたが、冬場は必ず着用してください)

・手洗い、うがい、ハンカチ持参、教室の換気(対角線の窓は常に隙間を開ける・1時間に1回窓を全開にする)

・人との距離は1m以上、話すときは短時間

・マスクを外してよいのは、体育授業、給食、部活動のとき

・清掃でしっかり消毒(清掃の時間、消毒を担当する生徒がいます)

保健だより臨時号は、家庭での感染予防の取組を依頼するものです。(報道によると、感染経路で最も多いのは「家庭内感染」です。)

また、PCR検査を受けることになった場合は、速やかに学校に報告をお願いします。

保健だより臨時号を添付しましたのでご覧ください。

一番苦しんでいらっしゃるのは感染をされたご本人であり、ご家族です。詮索、誹謗、中傷など絶対にやめてください。人権、プライバシーへの配慮を重ねてお願いします。(桜井市長のコメント転記)

11/20 来年度の「むつみ町」のリーダーを決める生徒会役員選挙が迫ってきました

今朝から選挙運動が始まりました。

あいにくの雨模様のため、玄関内での活動です。

「おはようございまあああす」

「○○に立候補した~~~でええす。清き一票をお願いしまああす」

(登校してくる生徒に覚えてもらおうとみんな大きな声でした。各候補と責任者、運動員の元気な声をデフォルトしてみました)

来年度のむつみ町の会長、副会長を生徒自らが選ぶ投開票日は11月26日(木)です。

二中生全員が有権者となる選挙。

選ぶ側の責任の重さを自覚しながら、無効票なしの選挙となることを願っています。

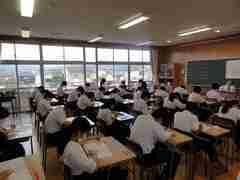

11/19 後期の中間テストの日です

冬とは思えないほど暖かい日。

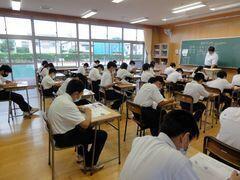

集中するには絶好のコンディションの中、後期の中間テストの日を迎えました。

二中生全員の健闘を祈ります。

画像は、真剣な眼差しでテストに臨む2年生です。

廊下には受験に向けた教材もありました。

最近、思うことを書きます。

2年1組

今年の大学入試(今の高校3年生が受験)から、今までの「センター試験」が、(英語に民間の資格を導入する、しないなどと二転三転しましたが)「大学入学共通テスト」に変わります。

名前だけでなく、テストの出題形式も変わります。

(中尾の私見ですが、昔は、「入試」=「どれだけ暗記しているか、知識の量が勝負」でした)

新しくなる「大学入学共通テスト」では、たとえば

・知識の理解の質を問う問題

・思考力、判断力、表現力を発揮して解く問題

などが出題されるようです。

どんな出題形式になるのでしょうか。

2年2組

以前の報道では、今年から新潟県の県立高校の入試でも、思考力、判断力、表現力を求める出題形式を検討しているとのことでした。

また、最近、今の中学2年が受検する年から、「大学入学共通テスト」の科目に「情報」と「公共」を加える検討案がまとめられたという報道もありました。

二中でも、先生方は、私が中学生のときにあった「知識の量」を問うだけ(テスト勉強は「一夜漬け」の時代ですね)ではない出題形式になるように工夫しています。

今の中学生が社会に出るころは、さらに激動の時代になっていると思います。

そんな中でも、自信をもって大いに活躍するために必要な力を身に付けられるように、「学ぶ二中 心の二中 鍛える二中」の実現に努めていきます。

2年生の廊下に置かれた復習用教材

11/19 給食は「鯛めし」です

毎月19日は、「食育(しょくいく)」の日です。

そして今日は、全市一斉地場産給食デーです。

主食のごはんには鯛めしが登場。

柏崎といったら鯛めし。

生徒も喜ぶと思います。

すまし汁を鯛めしにかけて鯛茶漬けにもできます。

里芋と大根の揚げ煮、鉄分ヨーグルト、牛乳も付いた豪華なメニューです。

いただきます。

11/17 月と金星

明けの明星(あけのみょうじょう)を撮りました。

「明け」は夜明けのこと、「明星」は金星のことです。

これから冬の星座が見ごろの季節を迎えます。

早朝の散歩では寒さを実感しますが、頭上に輝く星座がとてもきれいです。

オリオン座も手に取れるように見えます。

11月13日(金)の明け方、細くなった月と金星が並んでいました。

時折、細い月と金星が接近しますが、とても美しい眺めでしたので(ピンボケですが)紹介します。

11月13日(金)明け方

金星とともに、水星も月の下に見えるはずでした。

水星は、金星に比べて地球からずっと離れています。

「明星」のような輝きではありません。

今朝も撮影に挑戦しましたが、金星だけがよく見えました。

昨日は曇っていましたが、先週から雲一つない晴天の日が続いています。

そろそろ雪を迎えるころとなりました。

雪道の備えと寒さ対策に万全を期してほしいと思います。

11月17日(火)明け方

11/16 比角地区子ども育成会主催の懇談会に出席しました

年に一度、比角地区子ども育成会の役員の皆さんと学校職員とが意見交換・交流する貴重な懇談会に出席しました。

そのときの様子を紹介します。

18時、いつものコミセン2階の和室ではなく、広い講堂に35人が集まりました。

学校職員としては、比角小と二中の先生方、そして常盤高校の校長先生と教頭先生が参加しました。

(「今年もたくさんの生徒が受検するので、よろしくお願いします」と常盤高校の先生にあいさつしておきました)

最初に比角小の杉山校長先生の講話「地域と学校で作る体験活動」を聞きました。

工夫された体験活動、子どもたちの生き生きとした取組、地域の皆さんの協力・・・「豊かな体験を積み重ねると人生が豊かになる」杉山校長先生の信念に納得です。

杉山校長先生の講話

その後、5つのグループで「地域ができること」と「学校が地域にしてほしいことや一緒にやりたいこと」をテーマに話し合いました。

「小学校から中学校、高校までつながっていく体験活動ができるといいなあ」

「お互いに負担感なく長く続けられることは何だろう」

「比角小の避難訓練で、引き渡し訓練の後の地域の避難訓練に参加した。比角小だけではなく二中、常盤高校も一緒の防災学習ができないかなあ」

「行事に親が来られないときに、地域の方が親代わりで参加するような地域と学校のネットワークづくりが進むといいなあ」

(中尾の感想・感じ方が大いに含まれているので、発表のままではないことをお許しください)

第1グループは三井田会長が発表

様々な意見や考えが出された5グループの発表に、参加した皆さんも多くの刺激を受けたようです。

最後に常盤高校の山田校長先生から、「常盤高校の文化祭やオープンスクールのときは、ぜひ常盤高校にきて校内に入ってください。地域の中の高校としていきたいと思います」とあいさつされました。

懇談会が終わっての感想

「小・中・高が揃っている比角地区。それだけでも珍しいことです。地域との懇談会に学校職員が参加する(言い方は的外れかもしれませんが)気軽で緩やかな関係を、今後も大事にしていきたい。そして、比角の地を舞台にして子どもたちが健やかにたくましく成長するように、一層、地域と学校の連携・協働を深めたい。次の一手を何にしようかなあ・・・」

山田校長先生のあいさつ

11/13 朝の風景

「おはようございます」

毎朝、養護教諭の寺澤先生と生徒指導担当の齋藤先生が、玄関で生徒を迎えています。

あいさつする声を聞き、表情を見て一人一人の生徒の調子(体調も心の状態も)をつかむようにしています。

ちょっと気になる生徒には、優しく話しかけます。

二中生全員が、学校生活を楽しみにして登校できるようになってほしいと願っています。

8時10分が登校時間です

先日、秋の花いっぱい運動を行いました。

いつもは保護者の方と一緒に苗植え作業を行いますが、今回は生徒会とボランティアの生徒でプランターを完成しました。

新しい花々が生徒玄関に並んびました。

花のある生活はいいものです。

寒さに強い花々に元気をもらいます

11/12 気持ちのいい朝です

廊下にて

(私)「おはようございます」

(3年生女子生徒)「おはようございます。かわいいマフラーですね。赤いタオルですかあ」

(私)「ありがとう。フランスのサッカーチームのマフラーなんです(ちょっと自慢げ)」

何気ない生徒との会話で、朝からぬくもりを感じました。

校長室の引き戸を開けると保健室が見えます。

保健室の入口には、「体温計」「消毒用具」を置いた長机があります。

その長机で、宮崎教頭先生と3年生の女子生徒が何やら話しています。

(宮崎教頭先生)「yは・・・。絶対値が同じだから・・・」

(3年生女子生徒)「そうなんですか」

数学の問題を質問しているところでした。

受検モードの3年生、みんなファイトだあ!

校長室からそっと撮りました

11/11 今日は人権学習の日です

「今まで人権の話はあまり好きではなく、関心がなかったけれど、中倉さんの話を聞いて少し自分を見直そうと思った。家に帰ったら、家族に中倉さんのことを伝えようと思った」

「今回、人は見かけで判断してはいけなかったり、差別によって人の心を傷つけたりすることを知りました。無意識に差別してしまうことがあると思うので、気を付けて生活や行動をしたいと思いました」

「これから生きていく中で、マイナスだったことがプラスになることが必ずあると信じて生きていきたいなと思いました」

午後の1年2組の様子

午前中、徳島県から講師でお招きした中倉茂樹さんの講演を聞いた1年生の感想です(比角小6年生、新道小6年生と一緒に聞きました)。

講演の題は、「ぬくもりを感じて」。

つらい経験から得た仲間づくりの大切さやぬくもり、誰もがもっている差別心と向き合うことが幸せにつながる・・・たくさんのことを中倉さんから学びました。

2年生も、薬害差別について講師の方をお招きして講演を聞きました。

午後は、1年生「いじりといじめ」、2年生「AIDS差別」、3年生「就職差別問題」を題材にした授業を通して、人権の大切さについて考えました。

現在、新型肺炎ウイルス感染症による差別や誹謗中傷、ネットによるいじめが社会問題化しています。

そして、様々な人権問題が存在します。

家庭でも人権について話題にしてほしいと感じた(とても充実した)1日でした。

10/28 選挙管理委員に認証状を渡しました

11月26日(木)に、令和3年度のむつみ町の役員を決める生徒会役員選挙が予定されています。

その大事な選挙を仕切る選挙管理委員の皆さんに、認証状を渡しました。

とても真剣な眼差しで、私からの激励の話を聞いてくれました。

公正な選挙が行われるよう、全員で協力して取り組んでほしいと思います。

10/24 合唱祭を行いました

午前中は、学年ごとの発表(例年、学年ごとのリハーサルの時間)です。

この学年ごとの発表を、人数の制限をした上で、学年の入れ替え制で保護者の皆さんに鑑賞していただきました。

3年生だけは、クラス合唱に加え学年合唱を行いました。

「感動しました」

「最後なんですねぇ」

3年生の保護者の皆さんの声です。

来年3月の卒業式は、もしかしたら多くの制約があるかもしれません。

今日、3年生の保護者の皆さんに、学年合唱まで聴いていただけてよかったと実感しました。

午後は、全校生徒による合唱祭です。

午前よりも一層素晴らしい合唱を期待します。

3年生学年合唱

10/20 生徒朝会で認証式を行いました

今年度、初めて体育館で生徒朝会を行いました。

応援団長がステージ上に立って、全校生徒に整列を指示するのも今年度初のこと。

3年生がお手本となる行動を示すのは、伝統を引き継いでいく意味でも価値のことです。

1年生と2年生はは、体育館で行う集会で様々なことを学んでいます。

生徒会長のあいさつでスタート

今日のメインは、後期の級長と副級長の認証式です。

18名がリーダーシップを発揮し、よりよいクラス、よりよい学年、よりよい二中に、全校生徒で取り組んでいってほしいと願っています。

18名に激励の拍手

10/15 はぐくみ宣言強調週間 あいさつ運動が始まりました

「おはようございます。」

今日の担当は、1年1組です。

密を避けるため、希望者だけの参加です。

でも、10名を超える生徒が参加して、元気にあいさつをしてくれました。

地域の方、先生方も、少し離れたところからあいさつをします。

比角の皆さんが、みんなで子どもを育てていこうという意気込みを感じた朝でした。

10/12 今日から後期がスタートです

8:20分、全校生徒が体育館に整列しました。

後期スタートの朝、全校の生徒が最後まで真剣な態度で集会に臨みました。

最初は、着任式です。

出産のためにお休みに入った前澤先生に代わり、吉岡先生に来ていいただきました。

吉岡先生は、数学のベテランの先生です。

分かりやすい授業をしていただけますので、私はとても安心しています。

着任式の次は始業式です。

まずは、「代表生徒の意見発表」です(全文を載せられないのが、本当に残念です)。

着任式で生徒会長が歓迎の言葉

「よろしくお願いします。」

・前期は、中学校生活に慣れるという目標達成のために、当たり前のことができるように頑張りました。後期は、授業で積極的に発言し、部活動では自己ベストを目指して取り組みたいです。

・指示待ちではなく、自ら行動できるようにしたいです。勉強でも部活動でも、何をすべきか考え、実行できるようになりたいです。

・日常生活を大切に、二中全体で一つ一つの行事を成功に導いていきましょう(これは、生徒会の代表生徒です)。

どの生徒も、素晴らしい意見発表をしてくれました。

意見発表の後、私は「初心忘るべからず」(世阿弥の言葉)をもとにこんなお話をしました(抜粋なので、分かりにくいところはご容赦ください)。

原稿を見ずに、堂々とした意見発表

「世阿弥は、人生の中にはいくつも初心があると言っています。

これは皆さんにも当てはまります。皆さんの初心も入学するときの一つだけではなく、中学3年間でいくつもあります。その時その時で、初心を忘れないことが大事です。

では、その中身、内容はどうでしょうか。

3年生の皆さんの初心は、部活動見学に来た6年生と同じ初心ではないですね。今の自分の現状、状況を確認し、振り返った上で、課題を明確にしてより具体的に、より高い目標、高次の目標をもつはずです。次のステージに向かう、階段を一歩一歩上がるようにです。つまり、初心は変化していくのです。

それが、成長につながる。あなたの未来への発展につながっていくものと、私は信じます。」

「目標を高く掲げよう」

10/9 前期の終業式を体育館で行いました

全校生徒が体育館に一同に会したのは、もう半年以上も前のことになります。

1年生にとっては、全校集会の経験がありません。

一か月以上、市内では新たな感染者が出ていない状況を鑑み、前期の終業式を体育館で行いました。

生徒の皆さんには、「日頃の感染予防を徹底した上で、前後左右の距離をとり、全員がマスクを着用して、今後も全校の集会を体育館で行っていく予定です。密を避け、おしゃべりしないように協力してください。お願いします。」とお話ししました。

凛とした空気が漂った体育館。

姿勢を正して、真剣に私の話を聞く生徒たち。

全校生徒が集まった場で、二中生に望む姿を語ることには意義があることを改めて感じました。

終業式での講話の最後に、渡辺和子さんが書かれた「置かれた場所で咲きなさい」の一節を紹介しました。

「人生は学校で、そこにおいては、幸福より不幸の方がよい教師だ」

「山あり、谷ありの人生、失敗もあれば挫折も味わう、苦労の多い人生から立ち上がる時のほうが、発展の可能性がある」

新型肺炎ウイルス感染症など、二中生だけでなく全国の生徒に襲いかかっている大きな困難と多くの制約も、その未来への発展につながっていくものと、私は信じています。

10/6 比角小6年生の皆さんが部活動を見学・体験しました

「こんにちは」

緊張した面持ちでしたが、玄関では元気なあいさつをしてくれた比角小6年生の皆さん。

荷物を置いたら、早速、希望する部活動に向かいました。

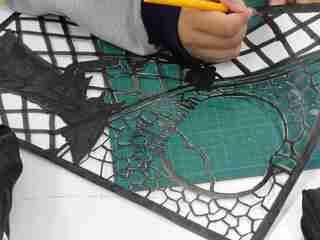

美術部

迎える二中生(1年生と2年生です)も緊張気味。

それぞれの活動場所で、二中生が6年生の皆さんに一生懸命に基本的な動作や手順を教えていました。

休憩中に、二中入学に向けてどんな気持ちでいるか聞きました。

「部活動がとても楽しみです。一生懸命練習してうまくなりたいです。」

(上達しますよ。頑張ってね)

卓球部

部活動の見学・体験が終わって帰るときに「ありがとうございました。」と何人もあいさつしてくれました。

とても嬉しい気持ちになりました。

陸上部

9/23 晴天の中「チャレンジウォーク」を行いました

台風12号の進路が心配されましたが、朝から快晴となり、全校生徒で約20kmのウォークにチャレンジしました(変な日本語ですが)。

各学年には、生徒の安全等の補助のため数名の保護者の方からご参加いただきました。

(ありがとうございます。)

2年生出発式で、保護者の方に全員であいさつ「お願いします」

重そうなリュック、軽そうなリュックと様々でした。

出発前は、みんな楽しそうな表情。

日頃の行いがいいから、天気も味方してくれる・・・そんな気がします。

元気に出発

<ちょっといい場面を紹介します>

チャレンジウォークに出発する前、社会科の岩嶋先生のところに3年生の男子が駆け寄りました。

「先生、お願いします。」

何と、社会科のワークの提出でした。

流石!二中の3年生!

出発前に渡そうという心意気に感動しました。

連休中、頑張って取り組んだことが伝わってきました。

提出した生徒は、2人の3年生男子でした

9/18 前期の学習の確認 今日は「期末テスト」2日目です

どの学級でも、生徒は真剣そのものでテストを受けていました。

今までテスト勉強に一生懸命取り組み、放課後の質問教室で疑問を解消してきた生徒たち。

3年生は、休み時間の廊下で、先生をつかまえて質問する姿もありました。

集中している生徒を見て、全力を出し切れることを願うばかりです。

「慌てず! 焦らず! 諦めず!」だよ。

(1限のテストは、1年生「技術・保健体育」、2年生「保健体育・家庭」、3年生「技術・家庭」です)

1年1組 「何だったかな」の声が聞こえてきそうです

2年2組 テスト開始前の説明を聞いています

3年3組 「はじめ」の合図でスタートしました

9/9 1年生の技術 学習ボランティア参上!

「おじさああん。どうしたらいいのお。」

1年生の技術では、ペン立ての作製に取り組んでいるところです。

今日は、材料の板をカンナで削ります。

「差し金を使ってけがき線をつけるんだよ」

技術の授業で、生まれて初めてカンナに触る生徒ばかり。

そこで、担当の西野先生が、吉田さんにカンナ指導の学習ボランティアをお願いしました。

「カンナはこうやって見るんだよ」

吉田さんの紹介が終わって、西野先生の説明の後、早速吉田さんへの質問が飛びます。

いつもの「おじさああん」が響く授業になりました。

あと数時間ですが、よろしくお願いいたします。

「刃の出はいいかな」

9/5 新しい時代の「体育祭」大成功!!

生徒の笑顔あふれる体育祭になりました。

大成功でした。

大きな困難、多くの制約の中で、努力した二中生。

様々な壁を乗り越え、成長した二中生。

感動の1日をつくりあげた二中生。

たくさんの感動がありました。

支えていただいた皆様に感謝いたします。

各軍の団旗を、画像で紹介します。

赤軍の団旗

青軍の団旗

黄軍の団旗

9/4 体育祭の予行練習をしました

二中生の日頃の行いがいいからでしょう。

熱中症の心配がない曇りの中で、明日の体育祭の予行練習ができました。

いつもと違うのは、新型肺炎ウイルス感染症の感染リスクを下げるための工夫です。

・できるだけ開会式も閉会式も簡略化します。

・ソーシャルディスタンスを保ちながら競技をします。

・閉会式での成績発表では、1位~3位まで同時に表彰します。

熱中症予防のため多くのテントを借りました

他にもいろいろと工夫しています。

多くの制約の中で、生徒も先生方も苦労して準備してきました。

午後の応援合戦では、どんなパフォーマンスが見られるか楽しみです。

明日が絶好のコンディションとなることを祈ります。

開会式では、入場行進はせず、生徒は並びません

9/2 上越地区合同新人水泳大会に9名が出場しました

上越市高田の最高気温が37.7度(全国2番)、大潟で38.3度(全国1番)を記録したこの日、水泳大会に出場した選手を応援してきました。

新人戦だけでなく、今年度の公式戦の先陣を切ることとなった水泳大会。

1年生2名、2年生7名の力泳する姿を見ることができました。

(やっぱり暑い夏やっぱりには、プールが似合いますね。)

9/1 消毒ボランティアの皆さま ありがとうございました

比角地区の皆様の力をいただいて行ってきた消毒ボランティアは、8月28日(金)をもって終了しました。

6月15日(月)から始め、延べ340名(1日当たり約8名)

の地域の方々にご協力いただきました。

本当にありがとうございました。

二中の教職員は、生徒と向き合う時間を確保することができました。

心より感謝いたします。

今週からは、文部科学省から示された消毒方法に従い、生徒が清掃活動の中で行っていきます。

これからも日常的な生徒の姿を見ていただける機会を模索していきます。

二中生徒のために、変わらぬご協力をお願いいたします。

8/31 新人大会激励会を行いました

午後、新人大会に出場する1年生・2年生への激励会を行いました。

場所は「ミニグラウンド」、陽射しがまぶしく感じられました。

「チームワークを大切にしたい」

「チームの目標を目指して・・・」

「全員が自己ベストを出せるように・・・」

各部の部長が、力強い決意を表明しました。

想いのこもった選手宣誓

新型肺炎ウイルス感染症の感染防止ため、春の各種の大会とコンクールはすべて中止となり、この新人大会が今年度最初の公式戦となります。

激励会をリードする応援団にとっても、最初の全校応援です。

二中生の応援の掛け声が、青空に向かって駆け上がっていきました。

どの部も、感謝の気持ちを胸に、精一杯戦い、もてる力を出し切ってきてほしいと願っています。

応援団が中心の全校応援

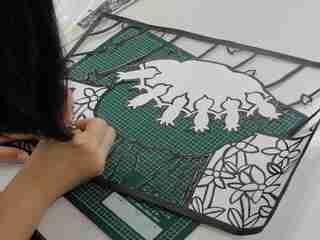

8/21 美術部は創作活動中です

3日前から活動を再開した美術部です。

今は、中越美術展に向け、各部員が作品の製作に励んでいました。

昨年度も素晴らしい成果を挙げた美術部。

大いに期待しています。

暑い美術室。短時間で集中です。

8/20 教室に扇風機が付きました

後援会からのご支援により、お盆前に、各教室に扇風機2台を付けていただきました。

教室の前と後の壁に取り付け、大型エアコンから出る冷気の循環と換気に役立てています。

地域の皆様に改めて感謝いたします。

壁掛け型です(黒板の横)

暑い中での熱中症対策、新型肺炎ウイルス感染症の感染予防のための扇風機です。

大事に使わせていただきます。

後ろの壁にも壁掛け型です

8/7 雨のため、陸上部は廊下で練習です

明日から夏休み。

臨時休業期間の学習内容を補うため、今日まで授業日となりました。

暑い中、二中生は本当に頑張りました。

立派!!!

顔が分かるので、スモールサイズです

陸上部は、晴天の日には陸上競技場で練習します。

少々遠いため、見に行けませんでした。

そんなことを呟いたら、「僕が写真を撮ってきますよ」と男子部員の声。

「ありがとう。次はお願いします。」

大人数で、気の優しい陸上部、廊下で一生懸命に練習をしていました。

8/6 学年朝会で3年生の皆さんに「修学旅行の中止」を伝えました

残念でなりません。

悔しいことですが、現在の新型肺炎ウイルス感染症の感染拡大の状況、保護者の皆さんからの意見を踏まえ、感染リスクが高い京都、大阪、奈良への修学旅行は中止としました。

学年朝会では、中止の理由を手寧に説明し、3年生の皆さんには、「辛抱してください」と言うしかありませんでした。

暑い中でしたが、真剣に私の話に耳を傾けてくれました。

・体育祭を成功させてください。

・後輩の見本となってください。

・授業に集中、家庭学習に頑張ってください。

最後は、お願いばかりとなりました。

二中の「顔」として生活し、二中生の誇りをもって正々堂々と入試に臨み、笑顔と涙の卒業式を迎え、二中生でよかったなあとみんなが思える中で、3年生全員が二中を巣立っていってほしいと願っています。

8/6 先生方も勉強しています その2

今日の研修のテーマは、「かかわる同和教育」です。

講師は、「人権教育、同和教育」のスペシャリスト、二中の齋藤俊夫先生です。

「部落問題を本当に理解するためには、『差別されたものの痛み』を理解し、共有する努力をしなければなりません。そのためには、被差別部落に入って子どもや保護者、地域住民の声を聞き、真の差別実態を把握する努力が必要となります。」

校区に被差別部落がある学校に勤務した齋藤先生からの、説得力のある「かかわる同和教育」の視点から始まりました。

私たちのまわりには、課題を抱えている生徒がたくさんいます。

そんな生徒に対応する上での我々のポイントは、

・問題行動を起こす生徒は、悩みや課題、問題を抱えている生徒である。その悩みに寄り添う。

・表に出た問題行動だけに着目するのではなく、その背景にある家庭や本人の課題に目を向ける。

授業後の暑い中で、二中の先生方は、真剣に子どもと向き合うことの重要性と意義を考えました。

8/4 先生方も勉強しています その1

放課後は、先生方全員で「財務研修」をしました。

学校の財務・・・難しそうですが、学校の予算を間違うことなく、正しい手順で処理することです。

適正に処理しないと、大きな事故につながってしまいます。

それを防ぐための、年に1回行っている大事な研修です。

「事故防止が大事です!!」

今日の講師は、二中の堀井事務主幹さんです。

・予算は計画的に執行する。

・保護者の負担軽減に努める。

・必ず複数で確認する。

・現金は迅速に処理する。・・・・・

学校は大事な税金、預かり金を任されています。

気を引き締めなくては・・と全員で確認しました。

「難しいなあ」の声が聞こえてきそう

7/30 グラウンドでは野球部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部が活動中

久々の晴れ間、歩いてグラウンドまで行ってきました。

キャッチボールをしていた野球部。

「こんちはっ」

帽子をとって元気なあいさつをもらい、爽やかな気持ちになりました。

私「今年はどうですか」

顧問「期待できる選手がたくさんいますよ。頑張れば県大会かな」

(野球部の顧問は田村先生。昨年度の全国軟式野球大会新潟県大会で、二中を県ベスト4に導いた野球の専門家です。期待大です)

部員数が多い男子ソフトテニス部。

ここでも元気なあいさつがありました。(いいね)

1年生は、練習を始めてまだ一か月余りです。

ラリーを続けるのが難しいのは当たり前。

諦めずに練習に励んで、上達してほしいものです。

2年生は力強い打ち方で、顧問の柴野先生とラリーをしていました。

先週のヨネックス杯では、3位入賞を果たしている男子ソフトテニス部。

梅雨明けには、たくさんボールを打てますよ。

グラウンドに着いたとき、ちょうど走り終わって休憩中だった女子ソフトテニス部。

男子に比べればずっと人数は少ないですが、やっぱり2年生はとても上手です。

私にも若かりし頃があり、女子ソフトテニス部の顧問を務めたことがありました。

懐かしくなってしまいました。

女子部員「ホームページ観てますよ。楽しみにしてるんです。」

私「ええええええ。そうなの。ありがとう。」

(ホームページの「校長のブログ」の前には、書いてありませんが、実は「気まぐれな」が付くのです・・・・。これからも張り切って取材していきます。)

7/29 今日は吹奏楽部と女子卓球部です

放課後、3階に上がりました。

音楽室の前では、「シイイイイイイイイイイイイイイ」

吹奏楽部の生徒の練習です。

腰に手を当てて、みんな真剣な表情です。

私「写真撮ってもいいですかぁ」

部員「顔はだめでぇす」

ということで、足だけの写真になりました。

多目的室にはいい風が通っていました。

肌寒いくらいに感じる広い部屋では、女子卓球部が黙々と練習していました。

ボールを打つ音がとてもよく響きます。

1階に降りるときに、吹奏楽部の部長さんとすれ違いました。

私「さっきの練習は何というんですか」

部長「ブレスです。腹筋を鍛えるんです」

(なるほど)

私「頑張ってください」

部長「はい」

7/28 授業日スタート 午後は部活動です

(本当なら夏休みなのに・・・)

(夏休みを楽しみにしていたのに・・・)

そんな心の声が聞こえてきそうです。

昨日27日(月)からスタートした授業日、二中生は気持ちを切り替えて取り組んでいます。

午後は大事な保護者面談。

そして、1年生と2年生の部活動も本格的になってきました。

体育館では、バレーボール部と男子卓球部が活動していました。

2つの部とも、顧問は学級担任の先生で、面談のために不在のはずです。

よく見ると、今日のバレーボール部顧問は、美術の西野先生です。

「次は何をやるのかなあ」「これですよ、先生」

1年生だけのバレーボール部ですが、練習ノートを見ながら一生懸命に練習に励んでいました。

そういえば、西野先生は1年生の学年主任の先生でしたね。

男子卓球部は、おおお、生徒と一緒に太田先生が練習していました。

そういえば、太田先生は二回目の二中勤務で、前は卓球部顧問だったはず。

「うまいねえ」(1年生をほめながらの練習です)

太田先生の卓球の技術と教える手腕は流石です。

7/18 吹奏楽部 3年生の引退ラストコンサート

10時から始まったコンサート。

全8曲、約45分間の会でしたが、とても幸せな気持ちにさせてもらいました。

そして、地区や県のコンクールが中止となる中、昼休みも一生懸命練習に励んできた3年生の吹奏楽部員の姿を思い出し、涙が出そうなくらい嬉しい気持ちになりました。

昨年のアンサンブルコンサートの曲、「Cobalt Blue」は、格段の進歩を感じる4人の演奏でした。

ディズニーのメドレーは、楽しい雰囲気いっぱいでした。

水球大会の開会式で演奏するはずだった「栄光への架橋」を聞いて、全ての中学生のこれからの未来が幸多いことを祈らずにはいられませんでした。

大きな困難と多くの制約の中で、こうしてコンサートができたこと自体、奇跡なのかもしれません。

残念ながら、まだまだ国難の状況は続くでしょう。

学校だけでなく、我々大人は、子どもたちが希望をもてるようにどのよう導いていけばいいのか、覚悟を問われていることを改めて感じました。

全演奏が終わって、部長さんの最後のあいさつの中に、家族への感謝の言葉がありました。

そして、温かくも厳しく指導し続けた吹奏楽部顧問の加藤先生への感謝がありました。

学校の使命を強く感じた瞬間でした。

7/16 かしわざき市民一斉地震対応訓練に参加しました

2限

1年3組は、国語の授業でした。

今日は、 詩の世界 八木重吉の「太陽」 です。

太陽をひとつふところへいれていたい

てのひらへのせてみたり

ころがしてみたり

腹がたったら投げつけたりしたい ・・・・・・

この口語自由詩の赤い太陽(私には赤いイメージです)を味わっていました。

10時

地震対応訓練の放送が入りました。

「揺れがおさまるまで、身を守る行動をしてください。

姿勢を低くし、頭を守り、揺れがおさまるまで、その場を動かないでください。」

10秒後には、全員が机の下に潜り込み、身を隠しました。

流石です!!

1年3組だけではなく、二中生全員がしっかりと参加できました。

実は、二中の防災用受信機は職員室にあります。

それもちょっと手が届かない高い場所に設置してあります。

受信機から流れる市の訓練情報を、校内のスピーカーから出せるように、1年3組担任の中村先生が一苦労してくれました。

(防災用受信機を壁から外し、延長コードで電源とつなぎ、さらに校内放送用のマイクを受信機に近づけています。その全てを一人で抱えて持っているのが左の写真です)

感謝、中村先生!!

7/10 生徒の学びを止めません(5) 6限の体育と英語の様子です

体育館に行くと、1年1組の生徒たちがウォーミングアップの最中でした。

「はあ はあ こんにちは」

流石、1年1組!

走った後でしたが、元気にあいさつしてくれました。

体育館の端から端までダッシュ

1年2組の英語もウォーミングアップ中でした。

「big pink pig」

英語の早口言葉、みんな一生懸命に発音していました。

うまく言えたときに、自然に仲間に拍手を送れる姿を見ることができました。

流石、1年2組!

「big pink pig big pink ・・・3回繰り返します

体育館に戻ると、バレーボールの試合をしていました。

1年生にとっては、ラリーを続けるのは難しそうでした。

でも、とても楽しそうな歓声を聞くことができました。

7/9 学級紹介シリーズ 2年1組

いわれのない差別の1つ、「就職差別」について真剣に考えました

シーーーーーン

まさしく「道徳に集中」の2年1組の生徒たち。

日本国憲法第22条では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び職業選択の自由を有する。」、第27条では、「すべて国民は、勤労の自由を有し、義務を負う。」とあります。

誰もが職業を自由に選んで働けることを確認し、不当な理由でその自由を奪われる現実について考えていました。

生徒の感想です。

「部落差別で職業に就けられないんだなあと改めて知りました。まだこの世の中では差別があること、私は許せません。差別をすると、その人がどんな思いをするのかなどを理解してほしいと思います。」

「差別されることは、本当に悔しいことだ。」

「能力よりも生まれた場所などを重視しているから、能力があっても職に就くことができないのはおかしい。」

「絶対になくさなければならない日本の課題だと思った。」

「他の人の意見に流されないで、差別をしないようにしたい。」

「差別を無意識でしているのが一番悪いのかも・・と思った。気づいたらしてしまっていた、ということがないようにしたい。」

後ろの壁にある2年1組学級目標のように、みんなの笑顔があふれる未来がくることを願わずにはいられません。

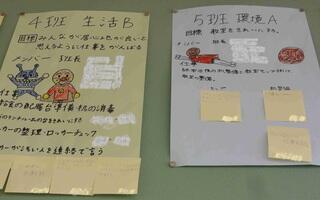

壁の上に貼ってある生活班と環境班の活動計画ポスターには、なぜかアンパンマンが加わっていました。

正義感の強い2年1組担任の坂西先生の姿に見えました。

(ポスターの名前は見えないように加工してあります)

7/8 ゴーヤが5cmに成長

先月、プランターに植えたゴーヤに実が付きました。

(校長室の隣の部屋にあるといっても、私が植えたものではないのですが・・・)

夏を感じますねえ。

(我が家のゴーヤは、まだ葉っぱだけです)

7/8 体育祭で躍進だ!!(3)

いよいよ応援リーダーの練習がスタート

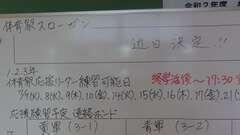

いつものように、1階の廊下に「応援練習予定 連絡ボード」が置かれました。

このボードは、3年生の応援リーダーが練習予定を立て、1年生、2年生の応援リーダーに連絡するためのものです

体育祭の午後の最初は、一番盛り上がる応援合戦!

軍の全員が一体となって応援できるかどうかが、応援リーダーの腕の見せ所です。

振り付けや動きをどうするか、ゆっくり時間をかけて考えることができない厳しい日程です。

相当に高いハードルですが、二中3年生ならできるはず!!!!!

応援団長を中心にした応援リーダーの工夫に期待します。

体育祭スローガンは、「近日決定」とのこと。

生徒実行委員会も忙しくなってきますね。

7/8 教室紹介シリーズ 1年1組

シーーーーーン

まさしく「自己評価に集中」の1年1組の生徒たち。

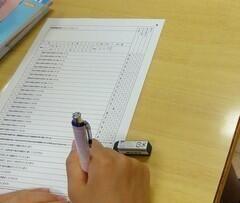

二中では、学校生活の区切りごとに、授業などの教育活動について評価をします(してもらいます)。

(生徒用、保護者用、職員用のそれぞれの評価を一括して「学校評価」と呼んでいます。)

生徒用では、評価を選択する形式になっています。例えば、

・国語の授業の内容はよく分かる。

・授業では、自分の考えを発表する機会があると思う。

など全部で30の項目について、「そう思う」「少しそう思う」「あまり思わない」「思わない」から1つの評価を選びます。

生徒用の評価は、「先生の授業について、生徒からの評価を受ける」という内容なのです。

(全部、「そう思う」となれば、満点の評価です)

集中している生徒の邪魔にならないように、教室の後ろにそっと行くと、学級目標が壁の中央にありました。

「開花の一年 才能が開花する一年間」

先生と生徒の願いが詰まっている、スタート地点に立った1年生らしい目標です。

学級目標の下にあるホワイトボードには、誕生日を祝うクリスマスケーキが描かれています。

7月生まれは3人なんですね。

おめでとうございます!

(名前は見えないように加工してあります)

流石、1ー1!

落ち着いた雰囲気を感じました。

7/2 生徒の学びを止めません(4) NRTの日です

シーーーーーン

まさしく「問題に集中」の生徒たち。

中には、頭を抱えて考え込んでいる生徒もいました。

昨日7月1日(水)と今日は、全校生徒がテストを受けます。

このテストは、NRT(日本語では「標準学力検査」といいます)という全国規模で行われているテストです。

2日間で、5教科(1年生は英語がないので4教科)をテストします。

2年1組

前年度に学習した内容について、基本的な問題が出され、マークシート形式で答えます。(復習を兼ねたテストですね)

英語は、放送問題もあります。

NRTは、全国基準に照らして、どのくらい学力が身に付いているか客観的な数字で結果が出ます。

全国平均は、「50」。

どの教科も、平均が50を超えることを期待しています。

1年2組

6/30 生徒の学びを止めません(3)

2年1組 美術 ステンシル版画の着色に集中していました

シーーーーーン

まさしく「作業に集中」の生徒たち。

ステンシル版画は、型染のことです(型紙の模様を切り抜き、切り抜いた部分に染料を摺り込む版画の技法)。

とっても細かなデザインの型紙を、慎重に切り抜いていました。

この上から着色していくんですね。

私「できあがりが楽しみですね。」

男子生徒「(顔を上げず)はい。」

(集中の邪魔をしてしまいました。m(__)m)

美術は、ベテランの西野先生が担当です。

授業を見に行ったとき、美術室の前に表示がありました。

「2年1組へ 名簿奇数は美術室 名簿偶数は家庭科室」

2年生は、2クラスとも人数が多いです。

感染リスクを下げるために、美術室と家庭科室の二つに生徒を分けている美術の授業でした。

流石、西野先生!!

大型扇風機を回して作業(家庭科室)

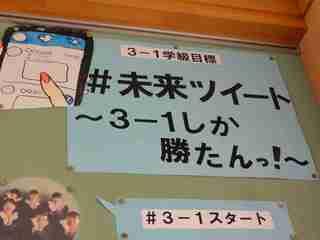

6/26 教室紹介シリーズ 3年1組

昨日のスペシャル道徳で撮った3年1組の黒板側の写真です。

今までの教室とはちょっと違うところがあります。

分かりますか。

(黒板の前のオレンジ色の模様は、道徳の資料を映している電子黒板です。)

違いは・・・今までなら、黒板の上(時計の横)には「二中の教育目標」「学級目標」など掲示物がたくさん張ってありました。

4月のスタートから、教室の前側には掲示物一切なしにしたのです。

(理由は、後日書きます)

「二中の教育目標」は、廊下に掲示しました。

3年1組の「学級目標」は、教室の後ろの壁にありました。

「#未来ツイート ~3ー1しか勝たんっ!~」

その下には、3ー1スタートから県大会、体育祭・・・と(昔風に言えば)未来予想図がありました。

そして、やっぱり3年生です。

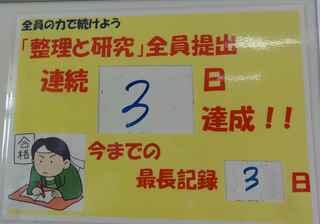

自学自習のための「整理と研究」 全員提出 連続3日達成!!

全員提出に挑戦するところが素晴らしい。

流石、3ー1!

記録が伸びることを祈ります。

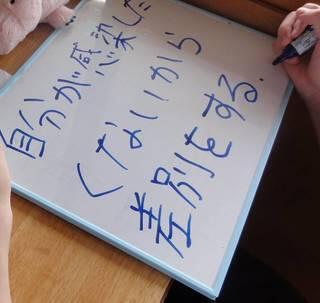

6/25 生徒の学びを止めません(2)

3年1組 スペシャル道徳 人権学習で「差別」を考えました

先生からの問い

「なぜこのような差別が繰り返し起きたのだろう?」

生徒の考え

「自分が感染したくないから」

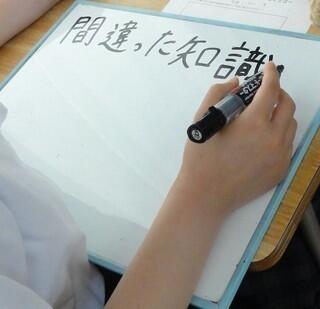

「間違った知識」

ハンセン病、新潟水俣病、エイズ(後天性免疫不全症候群)・・・。

人類は、過去、様々な感染症や病気と戦ってきました。

同時に、感染症や病気による差別問題が繰り返されてきました。

残念なことです。

今、新型肺炎ウイルス感染症が収束しない中で、いわれのない差別や誹謗中傷などを受けている人々がいます。

感染者とその家族、濃厚接触者とその家族、感染のリスクを抱えながら感染症と向き合っている医療従事者とその家族・・・。

切ないことです。

1限に、3年1組のスペシャル道徳「人権学習」を参観しました。

担任の池山先生ではなく、人権教育のスペシャリスト齋藤俊夫先生の授業です。

感染リスクを下げるため、話し合いではなく、一人一人がホワイトボードに考えを書いて見せあっていました。

私も一緒に学びながら、二中生が、感染症を正しく恐れ、差別に立ち向かえる人になってほしいと強く思いました。

6/24 体育祭で躍進だ!!(2)

第1回 生徒体育祭実行委員会の様子

「リーダーを中心に、体育祭を盛り上げていきましょう。」

生徒実行委員会の委員長は、生徒会長が務めます。

昼休みに行った第1回実行委員会でのあいさつです。

大きな困難、多くの制約の中での体育祭となります。

新型肺炎ウイルス感染症の感染リスクを小さくすることはもちろんですが、その上で全校が一体となれる競技、応援を工夫してほしいと願ってます。

6/23 体育祭で躍進だ!!(1)

「お~お~お~」

「あ~あ~あ~」

今朝の生徒朝会は、1年生のリレーからスタートしました。

今日は、9月5日(土)の体育祭に向けての軍の抽選会です。

真剣に走る1年生と2年生。

ここでは本気の走りは見せないよ、と余裕の3年生。

応援と笑い声の響く朝となりました。

1年生 真剣な走り

応援リーダーによるバトンリレーのゴール順で、軍の抽選用のロープを選べます。

「さん にい いち」

ロープを引っ張ると、その先に、造花が付いています。

造花の色が、軍の色になります。

今年も二中の体育祭は、「赤軍(あかぐん)」「青軍(あおぐん)」「黄軍(おうぐん)」の3つで競います。

今日で、どのクラスと一緒になるかが決まりました。

実行委員の激励「応援リーダーを中心に盛り上げよう」

明日は、生徒の体育祭実行委員会があり、本格的に体育祭準備がスタートします。

三密を避け、屋外のミニグラウンドで行った今朝の生徒朝会のように、できるだけ感染リスクを下げる競技と応援ができるように工夫していくことになります。

体育祭の前日や当日は、テント設営などで保護者の皆様にご協力をお願いする予定です。

中止、延期なく、生徒の活躍する姿が見られることを楽しみにしています。

結果です

6/22 前期中間テスト

「キーンコーンカーンコーン」

「ザザッ」

「カリカリカリ」

テスト開始の合図(チャイム)まで、問題も解答用紙も裏返したままです。

チャイムとともに、用紙をひっくり返し、エンピツで書き始めます。

二中生みんなの健闘を祈る!

1年3組 チャイム前の緊張