学校の様子

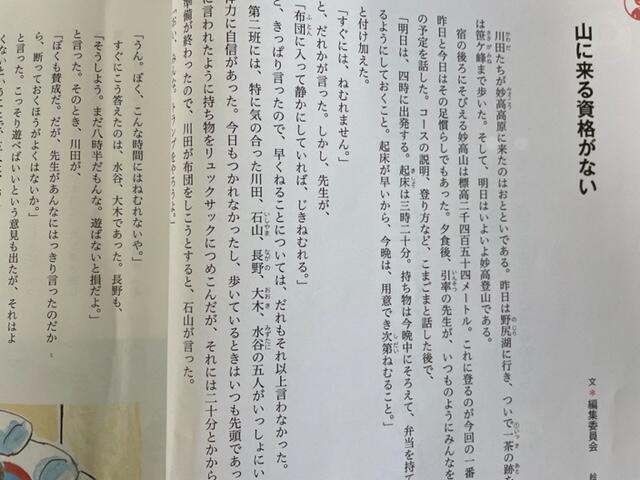

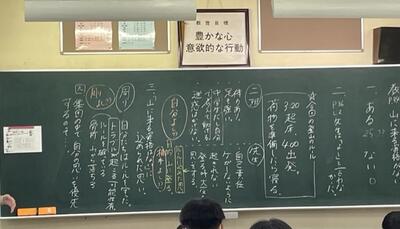

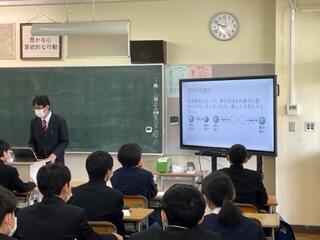

山に登る資格がない ~道徳・1年生~

1年生の道徳の時間をのぞいてみました。

今日の題材は「山に登る資格がない」です。妙高山に登山をする学校行事を取り上げています。

登山開始は午前4時。起床は午前3時過ぎです。そのため就寝時間が早いのですが、主人公たちの2班は「とても寝付けないようです。「せっかくの夜だから、トランプでもしよう」と、ルールを破って勝手な行動をします。徹夜で臨んだ登山は案の定、体力ギリギリの辛いものとなりました。「そんな体調で、最後までやり切ってすごい」という仲間もいましたが、ある仲間にはきっぱりとこう言われます。

「君たちには、山に登る資格がない」と。

1年生たちは、「今までにルールを破ってしまったことがあるか?」という問いかけから、このお話を自分事として考え出しました。なぜ、ルールがあるのか。そんなことを深く考えながら、自分たちが先日行った「学級討議」と照らし合わせているようでした。

誰もが、安全安心で、居心地の良いクラスを目指して。一人一人が何をすればいいか、をもう一度考え直していたようです。さて、「君たちには、山に登る資格がない」と言うことが出来るか、私は1年生たちに問うてみたい気持ちになりました。

初収穫!

玄関に植えたトマト。「夏を楽しむ」一つのきっかけにと始めたものですが、1年生の鉢のトマトが先行。赤く熟したトマトが4~5個できました。学級で希望者を募り、収穫することになりました。食べた感想を聞いてみたところ、「嚙んだとたんにジュワ―っと甘さが広がった!」と、答えてくれました。それこそ、口の中に広がった「夏」そのもの。

海水浴など、安全に十分な注意を払わなければならないこともありますが、夏を存分に堪能してほしいものです。

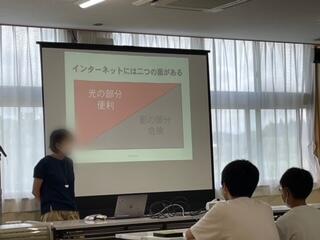

メディア講演会 ~2学年PTA~

2学年PTA主催の、メディア講演会が開催されました。

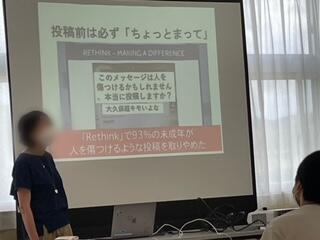

講師に長岡市教育委員会・教育委員の大久保様から来ていただき、「新しい社会を生きるみなさんに知っていてほしいネットのこと」についてご講演いただきました。既にインターネットは社会的インフラともいえる当たり前のものになってきていること。そして、それは生活を便利にし、みんなが幸せになるために使うものであること、とお話されました。しかし、インターネットで行うSNS,動画配信、ネットショッピング等、ネットを利用する時には「光の部分」と「影の部分」があると話されました。子供たちが自分事として考えられる話題として、ライン等のコミュニケーションツールを取り上げ、「活字だけでは伝えたいことは伝わらず、大変な暴力事件が起きた」ことや、「ネット上に乗せられた悪口、誹謗中傷は二度と消せず一生その空間をさまようこと」等のお話に、子供たちは大いに頷いていました。

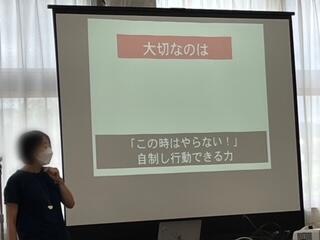

大切なこととして、

・その文章は「相手を傷つけないか」送る前にもう一度考える

・メディアをしてはいけないのではなく、「今はやらない」「これ以上はやらない」という自制心を持つこと

というお話をされ、生徒・保護者共に納得のいくお話をいただきました。その自制心を育てていくためには、家庭のルール作りの見直し、また、御家庭での管理や声掛けが必要でもあります。思春期の脳は、「自分を止める力が弱い」というお話が、私には特に深く響きました。

やはり、そばにいる大人が「成長する」まで、しっかりと教えて育てていくことが大切だと、再確認しました。

大久保様、本当にありがとうございました。

今より、次!より高く! ~保健体育・1年生~

暑い中ですが、1年生たちが元気に高跳びに取り組んでいました。

跳び箱や、ハードルと同じように、子供たちにはクリアする力があっても、障害物に対して恐怖心が起きると、なかなか課題をクリアすることが出来ません。体育館には、2種類の高跳びセットが用意されていました。一方は高跳びのバーが備え付けられていますが、もう一方はゴムになっています。恐怖心を無くし、意欲的に挑戦できるようになっています。そっちで自信を付けて、本来のバーのある方に挑戦です。子どもたちを見ると、タブレットを使って、自分のフォームの確認をしています。動画を撮って、みんなで模範演技の良さを確認もしています。本当に便利な「ツール(道具)」です。

さて、「やりたいけど、出来るようになりたいけど、出来ない」物事には、「できる」人にはわからない障害があるものです。できる人にとって見れば「簡単だよ。どうしてできないの」といった気持ち。できない人は、「失敗したら、笑われる、恥ずかしい、悔しい。だから、やらない」といった気持ちが心にあるのです。

これは学習も同じです。

学習についての不安は、バーに対する恐怖心と同じようなものです。失敗を歓迎し、失敗に感謝する雰囲気こそが、集団を向上させていく、心豊かにさせていくポイントです。

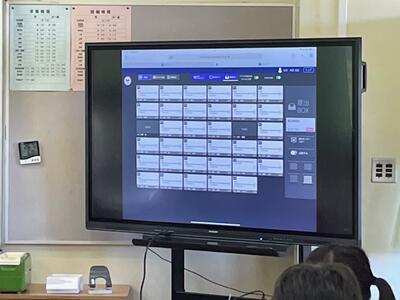

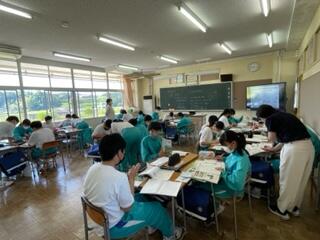

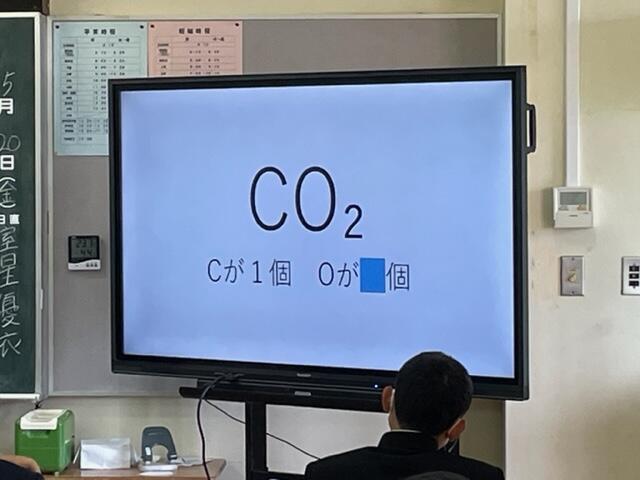

モウショ二マケズ ~理科・3年生~

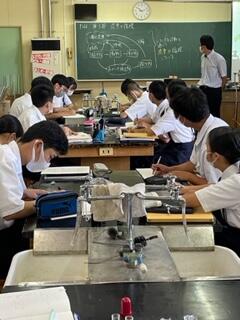

3年生が理科室で、実験のまとめをしていました。

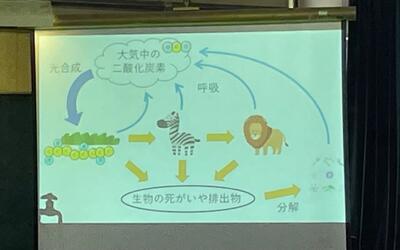

「炭素の循環」という単元で、まさに今人類全体の課題となっている、地球温暖化の問題や、SDGs「持続可能な発展」についても考えていく基礎的な知識になるところです。

映し出されたスライドを見ると、太陽光があり、動植物の関係、そして微生物の役割が一覧され、正に循環している様子が分かります。どれかが極端に増えたり減ったりすると、このバランスは簡単に崩れてしまう危うさにも気づかされます。そして、各々の命は必ず他の命を支えている、その大切な役割についても考えさせられました。

さて、この様子。実はエアコンがない中の学習風景です。だれた様子もなく、身支度を乱している様子もありません。さすが、西山中の最高学年、3年生たちの姿です。窓を開けるというよりも、むしろ暗幕で日光を遮り、温度上昇を抑えています。理科室にも(図書室にも)エアコンが付くと大変ありがたいのですが。資源を輸入に頼る日本は、外国為替相場の影響をもろに受ける。これはわかり切っていることです。自前のエネルギーはそうそうないので、公的施設には今後ソラーパネルと大規模蓄電池によってエネルギー不足を補う、そんな整備がされると、子供たちの「エネルギー学習」に役に立つのではないか、と授業を見てそんな考えが浮かびました。

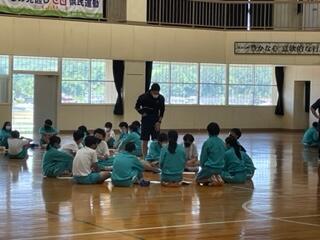

体育祭、軍団打合せ始まる!

秋に予定している体育祭の打合せが始まりました。

まずは、リーダー学年の3年生が、青軍紅軍に分かれて話し合いを始めました。どんな軍にしたいかを自分たちが真剣に考えて、1,2年生に下していこうと、リーダーの気概にあふれた話し合いでした。どんな軍にしていきたいかのコンセプトをしっかりと決めなくては、それを表現するパネルも応援もイメージが膨らみません。

大変だけれども、まさにリーダーの醍醐味。話し合っている3年生たちの目は輝いていました。秋とは言え、夏休みを挟んであっという間にその日は来ます。しっかりと準備の計画を定め、軍を統率していってくれることを期待しています。

最高の体育祭を創ろう!

中学校区授業交流

中学校区授業交流

西山中学校区では、小中の学校がお互いの授業公開をし日々研修を深めています。

中学校の授業、小学校の授業をお互いに見合い、各々の発達段階における児童生徒の学びを見ることで、自分たちの対峙する児童生徒の学びを創る授業改善のヒントをいただいています。

今日は、内郷小学校の授業を見学してきました。明るく素直で元気な子供たちが、真剣に学習に取り組んでいる姿を見て、胸がいっぱいになりました。やがて、中学校にやってきてくれる日を夢見て、小学校を後にしました。この日のためにしっかりと作成された指導案は、学校に持ち帰り西山中教職員に回覧し、研修の資料とします。

授業者の大変な御努力に感謝いたします。

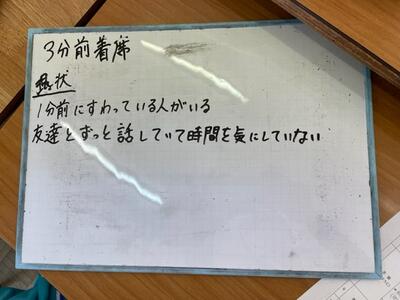

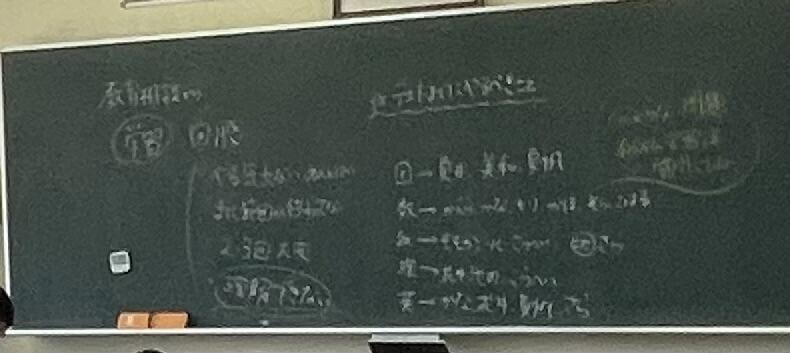

自分たちの生活を振り返って ~学級討議・1年生~

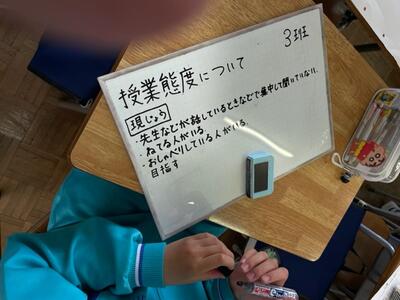

朝の話題に触れたところですが、1年生の6限をのぞくと「学級討議」を行っていました。

入学して3カ月が過ぎ、自分たちの生活はどうか。みんなが達成したい重点目標について、現状を振り返り、改善について話し合っていました。だんだんと生活がルーズになったり、決められた約束事を守らない生徒が出てきたりするのは、どんな学校・学年・学級でもあることです。大人の組織であってもそうです。しかし、それを「そのまま」にしておくのと、「ちょっと待て!」と立ち止まり考えるのとでは雲泥の差があります。

1年生たちは、望ましい生活を求めて、より良い自分たちの姿を再設定すべく、何度も話し合いをしていました。西山中の生徒会の姿が素晴らしいのですが、一夜にしてならず。こんな1年生の時からの振り返りや話し合い活動が実を結んでいるのだと、頷きながら教室を後にしました。

朝学活が活きている! ~1年生~

前にも触れた朝学活。

西山中では朝学活は生徒の日直による司会進行で、生徒の自主運営で行われています。

1年生の朝学活を見ていると、その日の教科連絡係から授業の準備についての連絡はもちろん、今日の授業に臨む心構えまで説明がありました。思わず「すごい!」と感心しました。前日の終学活(終わりの会)で、明日の教科についての連絡というのはどこでもやっているものですが、今日これから行われる授業について、生徒から生徒へ連絡がある、というのはすごいものだな、と思ったのです。

これで、今日のその教科の本時はすでに成功間違いなし。今日の授業に対しての「メタ認知」を創る。素晴らしい取り組みだと思いました。

高校説明会Ⅱ

2回目の進路・高校説明会を開催しました。

今回は、柏崎地区の高校から説明をしていただきました。昔からある高校でも、カリキュラムに変更があるなど、最新の情報に基づいて、各校の特色を説明していただきました。高度情報化社会が進み、未来の職業も変化しています。自分自身が「どんな大人になりたいか」をイメージして学習し成長していくことをキャリア教育と言います。

今日のたくさんのお話を、「進路」だけでなく今後の生き方を考えることにしっかりと生かしてほしいと思います。

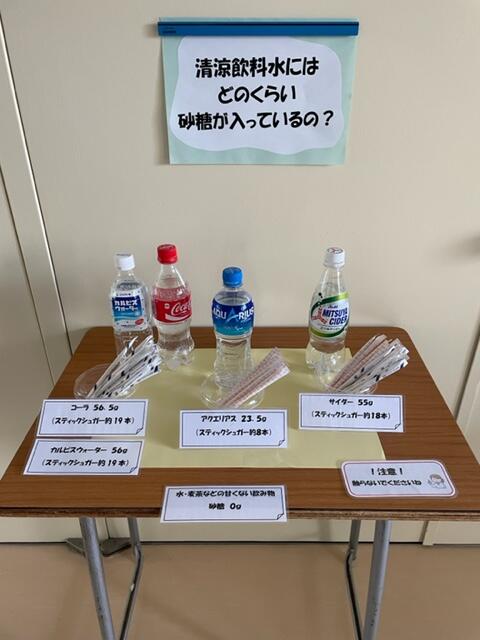

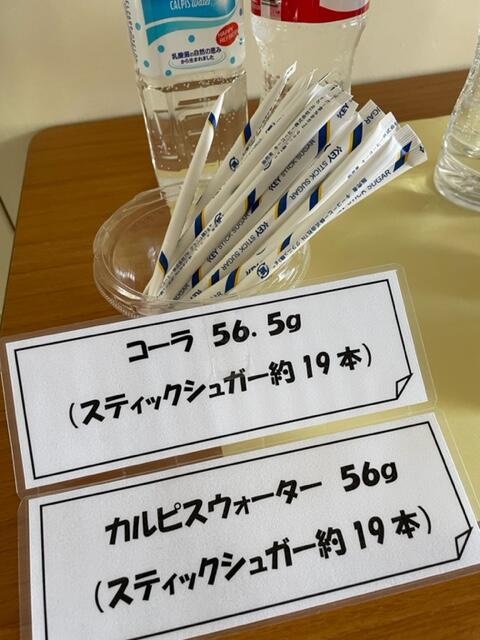

食育、やってます!②

そして、今日は食堂の右側にこんなものが置いてありました。

清涼飲料水に含まれる、「砂糖」の量についてです。

これから暑い時期を迎え、飲料は必需品です。時に、コンビニのジュースに手が伸びることも増えます。私も、年に何回か無性にコカ・コーラが飲みたくなります。しかし、その中に「砂糖」がこんなに含まれている、と知ると驚きます。スポーツ飲料にもです。砂糖はもちろん、生活に欠かせないのですが、取り過ぎれば、「虫歯」「歯周病」「肥満」「糖尿病」の原因となると言われます。また、砂糖を摂りすぎると「疲れやす」かったり、「酸化しやすい身体」(老化しやすい)になるとも聞きます。

緑茶、ほうじ茶、麦茶は砂糖藤0。今後の生活改善としての食育・提案でした。ありがとうございました。

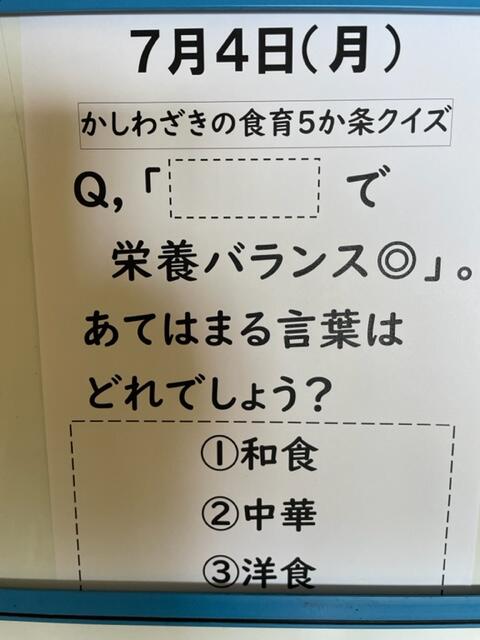

食育、やってます!①

西山中学校には調理場が併設されていて、子供たちはいつも熱々の給食を美味しくいただいています。併設校には栄養教諭が配置されています。本校の米山栄養教諭は、伸び盛りの中学生に必要な栄養を考え、献立を作ってくれています。栄養だけではなく、美味しさとの兼ね合いを考えた献立の工夫には毎回頭が下がります。生徒に変割って、お礼を言います。いつも、ありがとうございます。

献立だけでなく、食品や栄養について正しい知識を教えてくれもします。それを「食育」と言って、食を考えることで、健康的な心身の成長、大人になってから自分自身で健康寿命を延ばしていく資質を養うことに資するわけです。

毎回、食堂にはミニ知識が張られています。今日はこれ。

皆さんも一緒にお考え下さい。

英作文を作るぞ! ~英語・1年生~

1年生が英作文に取り組んでいました。

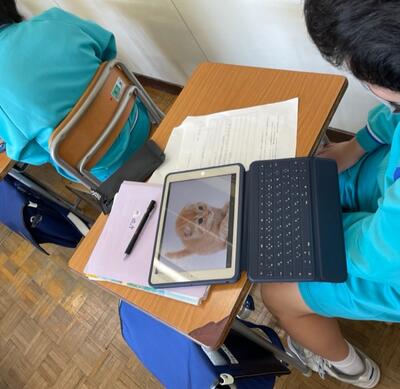

自分の思うことを題材に、自由に表現していいようです。こんな英作文一つとっても、タブレットは実に役立つ道具です。何を伝えるか、イメージを広げるため、ネット検索を行っている子。また、自分の言いたいことをグーグル翻訳などを使って、英訳して文章を作っている子もいます。便利な道具として使って、覚えたことは頭に入れる。1年生段階で、習った単語だけ使って英作文を作れと言っても、自分の興味関心を伝えることはできないことが多いでしょう。「伝えたいこと」を心に見つけることが大事。「ことば」というのは、そのことを伝える道具なのです。英語がまさにそうだということがわかると、苦手意識がなくなる気がします。

自分の考えの伝え方 ~オクリンク~

理科の授業をのぞいてみました。

今日は教室で、個々に実験の結果について考察したことをまとめて発表するというところでした。

ミライシードというアプリを使って、自分の意見をまとめていきます。①実験を行った時の写真は、タブレットで撮影し、②その写真を張り付けてカードに理由や結論をまとめます。③出来上がったら、オクリンクで提出。この時、作成したカードが数珠つなぎの列車のようにつながってシュッ!と、送られていきます。教師側は、生徒が送ってきた考察がすべて閲覧できます。

「なんと便利な事か」と、簡単、感嘆。私も研修で「夏休みの思い出」を紙芝居のように作ったことがあります。本当に簡単に、そしてすぐに作ることが出来て、しかも楽しかった思いがあります。

その後、生徒たちは自分の考察を発表し合っていき、最後にゆるぎない解答を得ていました。子どもたちは、こんなに簡単に自分の考えを発表できるし、教師側も全員の考えを素早く把握できます。タブレットは本当に便利なツールです。

しかしあくまでも大切なのは、実験に基づき、得られた事実に基づき「考える力」です。それは、子供たちの頭の中の格闘。ここに意味があります。

学校だよりのバナー完成

遅ればせながら、学校だよりのバナーを設置しました。

このバナーをクリックすると、学校だよりを見ることが出来ます。家庭・地域配付には予算の関係上カラー印刷で配付はできませんが、ホームページ上ではカラーで見ることが出来ます。また、御要望の多かった「印刷物の活字が小さくて見えない」という方にも、画面を拡大してみることが出来ます(やり方がわからない方は、お近くの若者に聴いてみてください)。

学校だよりは、学校の、生徒たちの先生方の取組をお伝えする大切な情報ツールです。これからも紙面の充実を図ってまいります。どうぞ、応援してください。

雑草に負けるな!私たちのトマト ~技術・2年生~

2年生の技術の時間をのぞいてみました。

春から栽培してきたトマトが赤く色づいてきました。夏本番です。トマトに襲い掛かる雑草たち。2年生は一生懸命手分けをして水やりや雑草取りを暑い中一生懸命に行っていました。

そうやって苦労して収穫するから、とっても美味しい!

そうやって苦労するから、生命の大切さ、有難さが分かる

私は、子供たちに生命を大切にする、思いやる心を持ってほしいと願っています。それには、生命に触れることです。成長する勢い、瑞々しさ、或いは、ぬくもりや鼓動を感じること。たくさんの生命があり、時にその生命をいただいて、私たちは生きている。たくさんの生命をいただいて今生きている自分の生命も大切にしなくては。

トマトもスイカも良く世話して、感謝していただいてほしいものです。

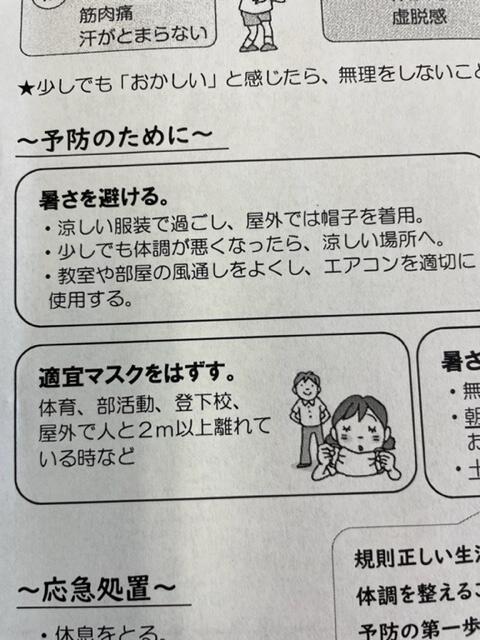

夏本番の熱中症対策

夏本番の熱中症対策

太陽の日差しが真夏を思わせるほどの強さになってきました。

毎朝の玄関での挨拶ですが、西山中学校の玄関は日当たりがとてもよく、日焼け止めが必要なくらいです。

さて、コロナ対策と熱中症対策ですが、夏本番となり、国の方針を受け市教委からも、熱中症についての注意喚起が出ています。本校の生徒は自転車通学が多く、坂もありかなり呼吸が苦しいことが予想されます。下記のとおり対応をしていきますので、保護者・地域の皆様もご理解いただき御協力をお願いいたします。

・ 登下校について、「マスク」を着用しないようにすること。

・ 体育授業、部活動時は「マスク」を外す。

・ 「マスク」未着用時は、お互いに距離を保ち、無駄な話はしない。

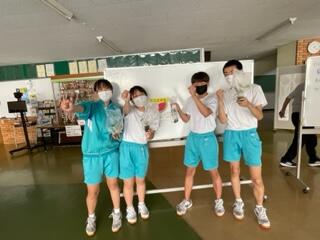

上越地区大会 2日目3日目

6/24(金)、25(土)に上越地区大会の2日目3日目が行われました。

本校からは、卓球部(男女)と特設水泳部が参加となりました。卓球は糸魚川市で、水泳は上越市で開催されました。

大変な暑さにより、大会の中止・延期となった競技もでる異常な事態でしたが、卓球、水泳共に日程通りの開催となりました。3年生にとって負けたらあとはななくなります。「この大会を最後にするものか!」という、気迫みなぎる姿が、躍動していました。私も観戦していたのですが、卓球の男子団体戦、直江津東中との戦いは、手に汗握る戦い。2勝2敗となり試合の決着は5本目の戦いに委ねられたのですが、白熱するシーソーゲーム。一本ごとに、掛け声が響き、失点にため息がもれます。ともすれば、動揺したリあきらめそうになったりする選手にとって厳しい展開でした。しかし、強い気持ちで平常心を維持し、熱い気持ちを心にともしながらも頭は冷静に試合を進め、勝利!感動的な場面でした。結果は、上位3チームが2勝1敗で並ぶ大混戦となりましたが、試合の対戦ごとの勝った本数の結果、3位となりました。

卓球部は男子が団体戦で県大会に出場(地区第3位)の快挙。個人戦では、男女1名ずつが県大会に出場となりました。特設水泳部も、県大会へ出場。今後は、引退となってしまった仲間たちの気持ちも連れて、県大会で精一杯の戦いをしてほしいと思います。

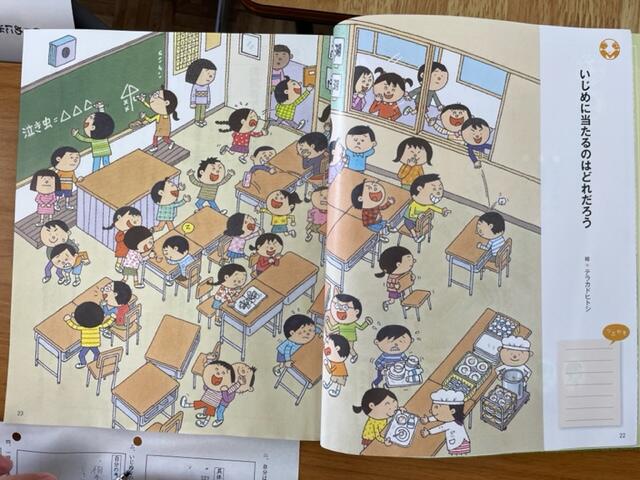

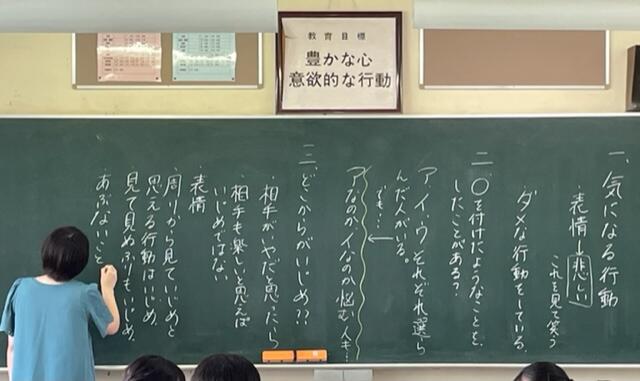

見えないいじめに「気づく」 ~道徳・1年生~

ある教室の様子を見ながら、1年生がいじめについて考えていました。

どこからがいじめなのか。また、その行為を「する方」と「される方」で全く違う感覚を伴っているのですが、それが「する方」にはわかりません。明らかに「嫌がらせをしよう」としていることは、「する方」にも悪意はあります。しかし、している方には「いたずら」であって悪意がない。こちらの方がたちが悪いです。なぜなら「悪意がないから、悪いことをしているという実感がない」からです。

資料から、1年生はいくつも悪ふざけやからかいの行動を拾い上げました。そして、「どこからがいじめだろう」との問いに以下のような意見が、各班から出されました。

・ される方が嫌と思っていなくても、見ている周りが不愉快でいじめと思える行動はいじめ。

・ 見て見ぬ振りもいじめ

悪意がない「いたずら」をしている側には一種のワクワク感があります。実は、嫌がらせにも同じワクワク感があると言います。「こんなことしたらどんな顔するだろうな」というものですね。しかし、される側は「いじわる」も「いたずら」もされて「いやだ」「辛い」「悲しい」「二度としてほしくない」という気持ちしかないのです。

このことに気付く鋭い感性・鋭い人権感覚を持ってほしいものです。大切な授業でした。

暑い夏を楽しもう! ~南魚沼が誇る宝果~

昨年まで勤務していた「南魚沼市」。厳しい冬がイメージにあることでしょう。しかし、降り積もった雪が、豊かな大地を創り上げます。雪解けの豊かな水に育まれて育った南魚沼米の美味しさ。八色スイカの、とんでもない甘さとシャクシャクした絶妙な歯ごたえ。「これがスイカか!」と驚きました。とにかく、こんなスイカは初めてでした。私が今まで、スーパーで買って食べていたスイカとは何だったのか、数十年だまされていたように思いました。

そのスイカの種を保存していたのですが、ダメ元でポッドに植えてみたのが5月。なかなか芽が出ず、失敗か、と思っていたのですが、気温の上昇とともに、芽が出てきました。そこで、希望者を募ったところ、早速4名の3年生が「ください!」と来てくれました。「絶対、おいしいスイカを育ててね」と言って、持たせました。

夏を楽しむ。暑いばかりではない、夏の楽しさを味わってほしいと思います。育て方がわからなかったら、ネットで何でも調べられる時代。そう難しくはないでしょう。どんどん大きくなるスイカを見て、ワクワクしてほしいものです。

プチSDGs ~トマト挿し木~

玄関に、4つの鉢を並べました。

これは、私の家で育てているトマトのいわゆるクローンです。トマトは生育が旺盛で、主の枝の成長とともに、盛んに「脇芽」を出します。この脇芽の成長は早く、ほおっておくと樹勢が盛んでジャングルのようになってしまったり、枝が重くなって倒れてしまったりします。そのため、脇芽はどんどん摘んでいく必要があります。しかし、少しかわいそうに思いました。そこで、取った脇芽を捨ててしまうのではなく、「新たな苗」として生かそうと思いました。これも、「いのち・資源を無駄にしない、持続発展可能な社会づくり」を目標とするSDGsの小さな取組として、始めてみました。

密かに育てていた脇芽がこんなに大きくなりました。各学年のラベルを張ってみたので、学年ごとに「心のこもったボランティア」が面倒見てくれることを祈っています。きっと、おいしいミニトマトができるはずです。暑い夏ですが、心掛け一つ。楽しい夏にしていこう!

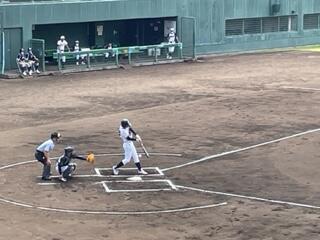

上越地区大会 野球

今日は、野球の上越地区大会でした。

西山中、初戦の相手は「五中+東中」の合同チーム。先行の西山。初回から、満塁の大チャンスの場面を作り、先制点!シーソーゲームの展開でしたが、四球がらみの得点を許し継投で3人のピッチャーが全力投球。力投むなしく涙をのみました。

しかし、全員が勝利を目指し必死に戦いました。いつか、部活動を引退する日が誰にも来ます。大切なのは、「終わり方」。どんな思いで、引退をするか。それを後輩たちにしっかりと語ってやって欲しい。願わくば、今後も野球を続け、さらに自分を磨いてほしい。せっかく始めた野球です。一生好きなままでいてほしいものです。

本当によく頑張りました。最後まで、あきらめずに、必死で戦った。君たちを誇りに思います。

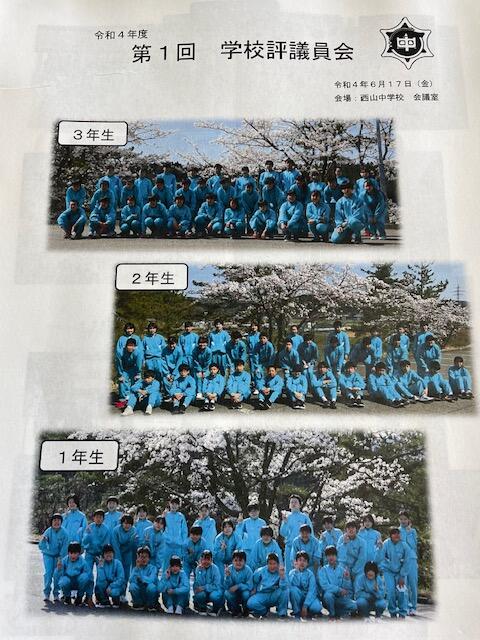

第1回 学校評議員会 開催

今日は第1回の学校評議員会を開催しました。

地域の有識者の皆様から委員になっていただき、令和4年度の学校の方針について説明をして、御意見をいただきました。委員の皆様は、日頃から西山中の生徒たちを支えて下さる、応援団です。何よりも、生徒たちがすこやかにそして心豊かに成長してくれることを願っていてくださいます。

西山中生徒たちの、礼儀正しく挨拶が素晴らしい様子や、授業に集中して取り組む姿、部活動に向ける熱い情熱等、報告をしました。全国的に少子化核家族化が進むわけですが、家族だけではない子どもの育みがとても大切です。子供たちはまさに「地域の宝」です。たくさんの御支援をこれからも、とお願いしました。

委員の皆様、本当にありがとうございました。

上越地区大会、本番 ~魂、焦がせ~

いよいよ本番を迎えた、上越地区大会。

陸上の各種目も、卓球も精一杯頑張りました。頑張る選手はもちろん、選手を必死になって応援する仲間たちの姿に、私は大いに感動しました。卓球部は、この初日に引き続き、24,25日会場を糸魚川に替えて大会が行われます。

全日程が終わった陸上。県大会出場の切符を手にした種目がいくつか出ました。おめでとう!上に続かなかった選手もいますが、今までの頑張りは本物です。堂々と戦った姿は本当に誇らしい。応援態度、練習、本番の態度、共に立派でした。胸を張って堂々と戦った、その姿は本当に素晴らしい。どこに行っても恥ずかしくない、人としての立派さを普段の行動で示していたことが何よりうれしく誇らしいです。

頑張ったみなさん。私は本当に嬉しいです。

支えて下さった、大会関係の皆様、保護者・地域の皆様、本当にありがとうございました。

上越地区大会 激励会 ~魂、焦がせ~

上越地区大会 激励会 ~魂、焦がせ~

6/14から上越地区大会がいよいよ始まります。

陸上と卓球を皮切りに、月末まで各種目ごとに行われていきます。選手たちの健闘を祈り、全校で気持ち一つにした、激励会が行われました。どこにいても、心は一つ。みんなの挑戦、みんなのあきらめない心を応援しています。

悔いなく、全力を出し切って欲しいと願いをかけました。

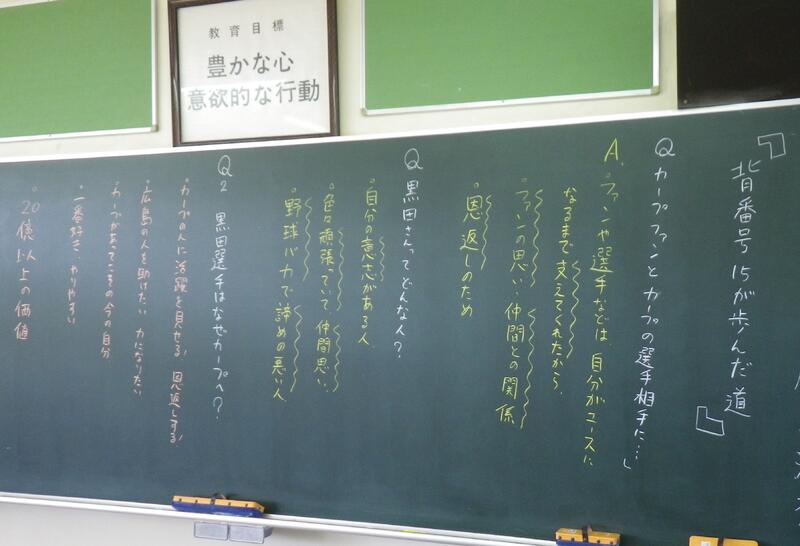

背番号15が歩んだ道 ~3年生・道徳~

今週の道徳授業。3年生を取り上げます。

題材は、「背番号15の歩んだ道」です。アメリカメジャーリーグ、ニューヨークヤンキースの投手として大活躍した黒田博樹さん。日本では広島カープのエース投手で、大活躍の後、アメリカで自分の力を試したい、という夢に向かって挑戦した人です。

彼は、高校時代は3年間補欠だったそうです。しかし、どんなに苦しいことがあっても耐え抜いたそうです。東京の大学に進んでも、その努力を続け、エース投手となったのは大学4年生になってから。たくさんのプロ球団から誘いが来たのですが、活躍前から自分を見てくれていた広島カープを敢えて希望し、入団したのだそうです。アメリカでの活躍は前述の通りですが、彼は突然日本に帰り広島カープに戻ることを決めます。メジャーリーグの球団は20億円の契約金を用意し、黒田選手に提示したにもかかわらず、年俸4億円のカープに戻るのです。帰ろうと決心した一因に、広島で起きた豪雨による土石流大災害があったと言います。「広島の人たちを元気づけたい」という気持ちでカープに戻ろうと考えたのかもしれません。何より広島のファンのためにまた頑張りたい、と黒田投手は必死に投げ抜きついに、リーグ優勝に貢献したのでした。

黒田選手の生きざまには、「お金がすべてではない」という、強い信念が伝わってきます。自分を応援してくれている人のために、その人たちに元気や勇気を、そして感動を届けるために、自分は投げるのだと。

これから中学校を巣立ち、やがて社会で自立した時、どう生きるかを自分に問うていくことと思います。生きていくことは、自分との問答の繰り返し。そんな時、自分なりの答えをしっかり持って生きる。それが「信念」なのでしょう。生徒たちは、これからもいろんな人の人生を学び、心を磨いていくことでしょう。

第1回新潟県web配信問題を実施しました!

第1回新潟県web配信問題を実施しました!

新潟県では平成22年度から、小中学校に対してweb配信問題を実施しています。

始まった頃と出題の仕方も変わり、また、テスト後の時間の使い方も変わりました。ここでは行を割けないので、また、学校だよりで取り上げようと思います。

さて、その様子を紹介します。一生懸命問題を解いています。そのあとは、答え合わせ、かと思っていると、なんと、グループで問題についての議論を始めました。正解が配られたりしてはいないので、その問題について、自分がこの答えを書いた理由をとうとうと話し出すのです。ある教科や場面では、「その問題に対するベストアンサーをみんなで作りなさい」という問いかけをして話し合わせるのだそうです。

「自分はこうだ」「いや、私はこう考えた」という議論が始まりました。出来なかった生徒はそれらの議論にふむふむと頷頷いています。ここがポイント!

「問題文をこう読み取り、こんな風に考えれば、自分も答えを導き出せたんだ」

わからなかった子が、単に答えを覚えるというものではなく、その教科に対するその問題に対する『見方・考え方』という深い物事に気付くとともに、次は自分一人でも考えていく道しるべを自分の中に持つことが出来るようになるのです。中学校では昨年から「主体的・対話的で深い学び」のある授業改善に取り組んできていますが、web配信問題はそのスタイルを上手に作り出しています。こんな議論し合う場面が今後の授業の中で増えていくことを県は期待しています。これは、本当に学力向上の良い手段であると感じました。

終わったばかりのテストだから、「何が答えか知りたい」と感じている彼ら。自然と議論が生まれていきました。仲間とともに正解を導こうとしている生徒たちを見て、とても嬉しくなりました。そして、とっても君たちが頼もしい。

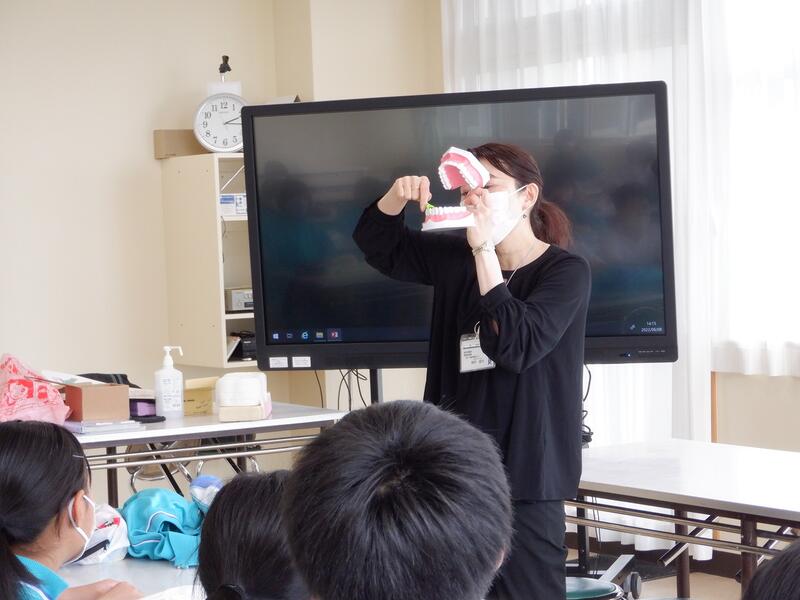

食事を楽しむのも、健康な歯があってこそ!~1年生~

元気館から歯科衛生士の相沢さんをお招きし、歯の健康について保健の授業をしていただきました。

歯の健康には、まず正しい歯磨きの仕方と習慣づくり。適当にごしごしやっていてもダメ!汚れは特に歯と歯の隙間に付着し、丁寧に磨いてもなかなかとり切れないそうです。一番良いのはデンタルフロス(歯間ブラシ、糸ブラシ)を使うことだと言います。ただ、学校のお昼にはなかなかできないので、歯ブラシで歯と歯の間を意識して一本一本を磨くことが大事だそうです。歯ブラシの効果は、汚れを落とすのはもちろん、歯茎を健康にして歯周病を防ぐことにもあります。歯周病は、虫歯になっていない歯が、やがて自然と抜けてしまう、というような恐怖を引き起こします。

これからも、食後にしっかりとした歯磨きをして、いつまでも食事が楽しいという、幸せな人生を送ってほしいものです。

いざ!という時のために。 ~避難訓練~

避難訓練を行いました。

今回は「火災」への対応です。一番身近な大規模災害の火災時に、どう行動をとるべきか、学校で、そして家庭地域で起こった際にも、この経験がしっかりと生かされるように、訓練を実施しました。

静かに整然と避難を難を行うことが出来ました。今後に生かしていきたい視点を御家庭地域で共有してほしいと思いここにあげます。

① 覚えていますか?「お・は・し・も」

小学校の頃から教えられているキーワード、「お・は・し・も」。これは、避難の時には「押さない」「走らな

い」「しゃべらない」「戻らない」というもの。「覚えていますか~?」と問いかけると、ほとんどの生徒たちが

知っていました。これこそ、訓練の成果だと頼もしく思いました。

② ハンカチ等で口・鼻を覆い、有毒ガスを吸って意識不明になることに準備する。

現状コロナ対策で、生徒たちはマスクを着用しています。だから、安心して避難しているのですが、いつかマス

クをしなくなります。その時のために「ハンカチを常時携帯する」という指導をしました。ない時は、服の袖で覆

うということも話しましたが、布一枚が命を救うと思えば、やはり常時ハンカチを携帯する習慣づけをさせたいも

のです。

③ 緊急時でも、「整然と」行動した方が、「われ先に」と行動するよりも早く避難ができる。

ある実験でこのことが証明されたと言います。出口の広さは限られているものです。そこに、大勢が集中すれ

ば、当然出られないし時間もロスです。また、締められた窓から勝手に逃げれば、大量の酸素が供給され、火の勢

いが増して大惨事につながることもあります。そして、災害は、授業中にだけ起こるわけではありません。いつも

廊下に整列をして避難するわけではありませんし、学校外で起きたらなおさらです。そんなときもパニックになら

ず、冷静に規則正しく避難をしたほうがよい、ということです。

この避難訓練を通して、まずは自分の命は自分で守る、ということをしっかりと身に付けてほしいと思います。

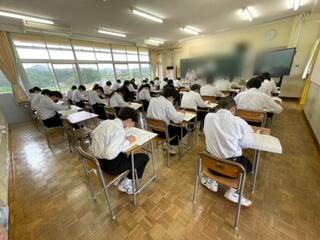

中間テスト、始まる!

令和4年度、1学期前半の学習の成果をまとめるべく、今日は中間テストです。

この日をめがけて、チャレンジウィーク期間を通じて、いえその以前から、学習した内容を振り返り学習の定着を目指して頑張ってきた生徒たち。廊下に並べられたカバンがすばらしい。教室に持っていけるのは、筆記用具のみ。もはや、教科書やノートを振り返ることなく、答案用紙と闘う。その決意が表れていて、潔く清々しく感じました。

1年生は、数学。

2年生は、社会。

3年生は、国語。

それぞれの1時間目がスタートしました。表情は真剣そのもの。一人一人の顔を見て、心からエールを送りました。

がんばれ、みんな!

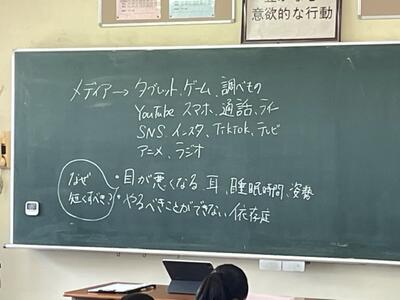

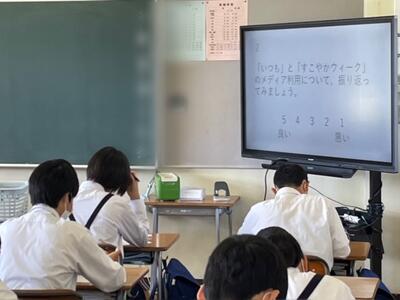

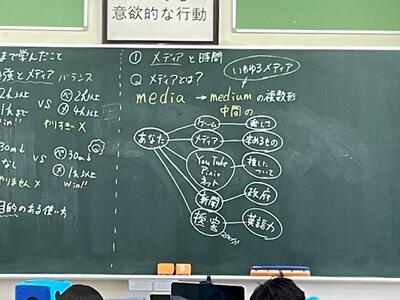

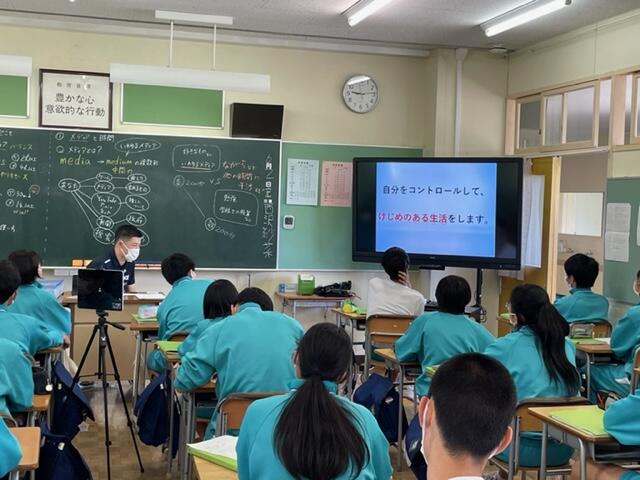

メディアについて、みんなで真剣に考えた・・・~道徳~

すこやかウイークに合わせて、望ましい生活習慣や学習の仕方について、各学年が道徳授業で考え、そして議論しました。

1年生は、メディアとはどんなもので、その良さと悪さを考えていました。

2年生は、家庭での様子を記入した「すこやかチャレンジカード」を前にして、テスト前の自分の生活と今までの生活の仕方の違いを振り返っていました。

3年生は、「メディアとは何か?」ちょっと1年生とは違った考え方をしていて、これには私も腑に落ちました。

「みんなは、スマホやタブレット、インターネットやSNSをしたいのではなく、それを通じて好きな曲を聞くと⇒楽しい、元気が出る、それを通じてやるゲームから⇒快感やスリル、を得ているんです。メディアとはmedium(中間の)から来てるんです。あなたたちは、メディアに触れることで、実は楽しさや感動や喜びを手にしていたのです」という、さすが英語教師らしい切り口の話でした。喜び楽しみを得たいがために、長時間メディアに触れている現実。真剣に3年生たちは、考えていました。

今は、「未来をたくましく生き抜く力を得るために⇒国語、数学、社会、理科、英語を学ぶ」ことが大切。言い換えれば、各教科をメディアとして、知識や思考力、表現力等の「力」を手にしていきます。そう考えると、実感が出てきます。「自分をコントロールして、けじめある生活をしよう!」

さあこの週末、君の24時間を最大限有効に使おう!

6月は、人権について考える月間

6月は人権について考える月間です。

世の中にある差別の実態や差別の不当さや理不尽さを知るとともに、陰に潜む差別にも気が付く人権感覚を磨き、差別をしない許さない、差別をなくしていこう、という態度を養う機会としていきます。

人権擁護委員の方が2名来校してくださり、生徒会の本部役員と共にさわやかなあいさつを交わしながら、パンフレット等を配布してくださいました。「誰もが、自分を尊重され、自分らしく生き生きと生活ができる」。それは学校だけでなく、社会全体がそうなっていくことを目指さなくてはなりません。学校では、道徳教育を含め、全教育活動で取り組んでいきます。

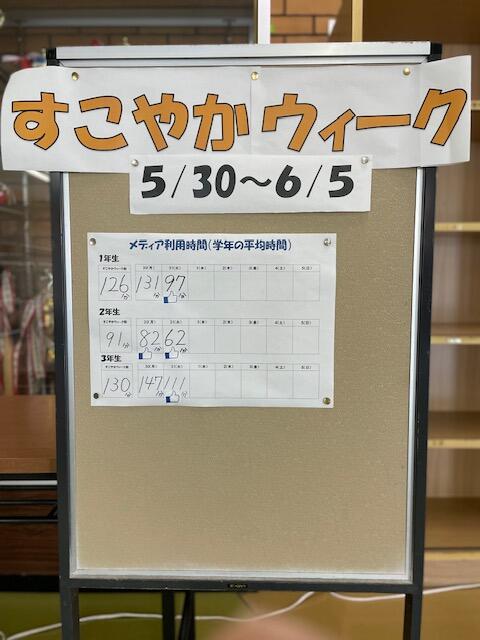

すこやかウィークの進捗状況

さて、すこやかウィークも折り返しに入っています。御家庭での生徒たちの様子はいかがでしょうか?

写真の通り、学年ごとに生徒の取組の平均値を玄関に掲示しています。したいことを少し我慢して、学習時間を確保している様子が伝わってきます。テストは結果が出てしまうわけですが、この「努力の過程」をくみ取ってやって、結果以上に努力している姿を褒めてやってください。テストまで、あと4日!

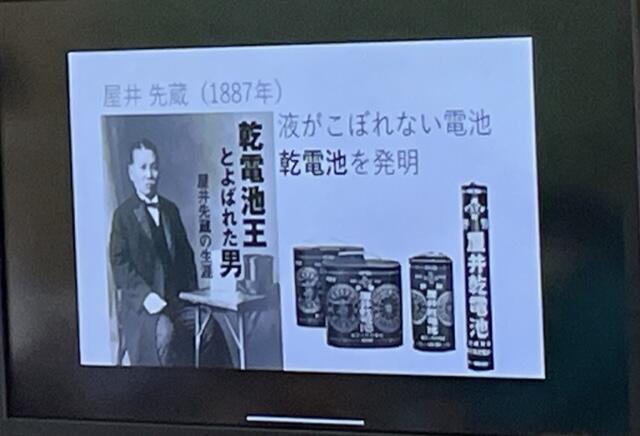

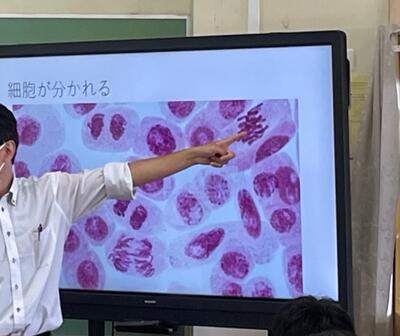

学習に熱が入る時 ~理科・2年生~

中間テストが近づき、各教科で指導にも熱が入ります。

テスト範囲の復習をしていたり、確認の小テストをしていたりする姿が見られました。2年生の理科では、復習させながらも、次の単元に関心を持たせる工夫がありました。電気についていろいろ学習した2年生たち。そこに、「日本の電池王と呼ばれた人が、じつは長岡にいたんだ!」屋井 先蔵(やい さきぞう)さんを紹介し、生徒の関心を引き付けていました。

先々、ネギの細胞分裂を見せたい担任は、画像で先の見通しを示していました。これにも生徒は、「おぉ――!」と驚きの好反応。「学習」が「楽しむこと」につながっていくとき、自ずと学力も向上していくものと、見ていました。さてテスト期間の時間の使い方、頑張って!

前期中間テスト、1週間前!②~すこやかウィーク~

中間テストが近づくのに合わせて、西山中学校区では「すこやかウィーク」を設定しています。小中学校共に、望ましい生活習慣をこの機に確認しよう、ということで保護者の皆様にお願いをしています。

高度情報化社会の進展に伴い、多くの情報が様々な「メディア」によって垂れ流されています。便利な反面、嘘や詐欺行為の情報も溢れます。また、情報の入手先はテレビから、インターネットに主役は変わっており、インターネットでは、さらに情報は氾濫し、好きな番組をそれこそ永遠に見続けられたり、ゲームもオンラインで友達や見知らぬ人とできたりします。これも、24時間やろうと思えばやれる状況です。インターネットの世界に身を置き続けることによって、ネット依存という、状況が問題となってきました。「やめたい、やめなくてはならないと思うけど、やめられない」という依存症。精神的な病気で、専門の治療をしなくては治らないそうです。

また、最近の事件からその存在が注目された「ネットカジノ」。もちろん違法なのですが、カジノサイトの多くは外国にあり、摘発するのは難しいのだそうです。やろうと思えば、数千万円のお金が流れてしまうのは、驚きでした。

保護者の皆様に、学年だより、そして、リーフレットを配付いたします。熟読していただき、上のような状況から子供たちを守っていただきたいと思います。スマートフォンやゲームは、いろんな世界につながっています。危険について教えていただき、しっかりとした家庭のルールを作っていただきたいと、お願いをいたします。そして、子供たちに「一日は誰にとっても24時間しかなく、その使い道の違いが人の生き方の違いにつながる」ということをお子さんと話し合ってみてください。

前期中間テスト、1週間前!①

5月も残り少なくなりました。間もなく6月を迎えます。

6月は、部活動は地区大会があります。3年生にとっては、今までのすべてを出し切る時。しかし、よくしたもので、その前には、前期前半の学習内容をまとめる「前期中間テスト」があります。水曜日から部活動もなくなり、全集中でテスト勉強に向かう時となります。

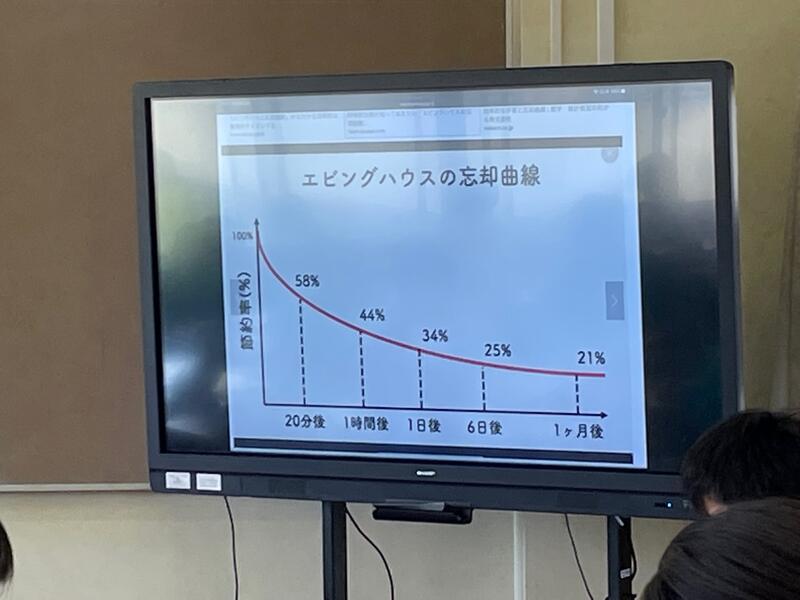

今日の1限の学級活動をのぞいてみると、1年生はテストに向けてみんなで頑張ろうと、テストの計画を見直したり、苦手の学習を教え合ったりしていました。担任からの檄もあったことでしょう。何と、モニターには「エビングハウスの忘却曲線」が示されていました。これは、一度覚えたことは、早く復習を行うほど、その再現率が高い。つまり、早く復習をする方が、思い出しやすく、学習効率が良いというものです。

家に帰ったら、早めに復習をせよ!ということですね。みんな、がんばれ!

基礎力テスト ~数学の第1回~

5月第2週に行われた「基礎力テスト~英語の第1回~」に続き、今日は数学が行われました。

今日は朝から緊張感がありました。教室をのぞくと、どの学年も真剣にテストに向かっていました。日々仲間と共に楽しく、そして知識や技能を身に付けるべく学習しています。それがきちんと身に付き、自分の力となっているか、を確認するのが基礎力テスト。全員が「合格」を目指して頑張ります。そして、この基礎力を基にして、さらに考えを深め自ら表現する力を養っていきます。

テスト後の復習がいきます。できなかったところは、すぐに確認!間違えてもいい。何度でもチャレンジして、確かな力を身に付けていこう!

これが、パフォーマンステストだ! ~理科・2年生~

2年生の理科の授業をのぞいてみました。

教室の場合は、いつものようにモニターに次々と映し出される、既習内容を隠したワードをみんなで応えながら復習やら、実験の振り返りやらが進んでいきました。

さて、というところで、ま白い紙が配られたのです。それは「パフォーマンステスト」。

これは、学習指導要領が変わり、学習を評価する物差しである三観点も変わりました。1、2点目は前からある教育の不易の「知識・技能」と「思考・判断・表現」です。3つ目が新たに設定された「主体的に学習に取り組む態度」です。これは、どう見取るのか、何をもって見取るのか。私が着任早々、先生方に確認をしたところです。これは、「自ら学習を調整しようとする」ことや「粘り強い取り組みを行おうとする」ことを見取って評価をしなくてはなりません。もちろん各教科ごとにやり方は違ってくると思います。その教科なりの見方考え方を生かしながら、学んだ知識理解を活用すべく、未知なる問いに向かって思考し判断し表現している生徒たちの姿や成果物で見取っていくものだと解釈しています。

さて、パフォーマンステストを見ると・・・細かい解答欄などありません。課題がポツンとあり、担任からは「教科書見てやっていいから」と一言。つまり、教科書に応えはなく、身に付けた技を確認しながら白い紙にアイデアを描く。体育なら練習成果発表会、みたいなものです。課題は・・・「銅とマグネシウム、どちらの還元力が強いか、確かめるための実験を考えなさい…」

さて、生徒たちはどんな答えを書いてくるのか?ワクワクしますね。学ぶことは、楽しい!

何に見える?! ~国語・1年生~

1年生の国語の授業をのぞいてみました。

教科書には、いくつかの絵が載っていました。「何に見える?」と聞いてみると、人によって見え方が違う不思議な絵でした。「え~~~!どうやったらそんな風に見えるの?」と生徒たちは、絵に引き込まれていました。「ねぇ、何に見えるの?どうやったらそう見えるの?」伝え合う行動が自然と生まれています。

題材は、「ちょっと立ち止まって」というものでした。国語の学習としては、説明文の「序論」「本論」「結論」の組み立てを学ぶのが狙いです。しかし、「同じ柄なのに、人によって、或いは見方によって見え方も感じ方も変わる。」ということを、瞬時に教えてくれたこの絵たちの教育力に感服です。物事の多様性を知った生徒たちは、「正解は一つではないこと」「相手の意見(ここでいう見えたもの)を頭から否定してはならない」ということを学んだような気がします。

2枚目の絵(著作権の都合上載せられないので、お子さんの教科書を是非一緒に見てみてください!)を、「鏡台を見る女性」としか見えてなかった生徒が、仲間に教えられて「どくろ」に見えた瞬間

「ひゃあああああ~~~~!」と叫んだ。このことを彼はきっと忘れないだろう、と嬉しくなりました。

あいさつ運動、展開中! ~全進、西山中~

生活委員会が、玄関であいさつ運動に取り組んでいます。明るく元気な声が響き、学校中が爽やかな雰囲気に包まれています。昨日は、雨の中でしたが、しっかりと活動してくれた生活委員たち。週初めの重い雰囲気が全く感じられないステキな朝のスタートでした。今日は、雲一つない晴天下。本当に気持ちの良い朝でした。

全進、西山中生徒会。生徒会本部役員だけではなく、いろんな委員会でいろんな生徒たちの一人一人の前向きな取組で、素晴らしい学校文化をさらに磨いていってほしいものです。

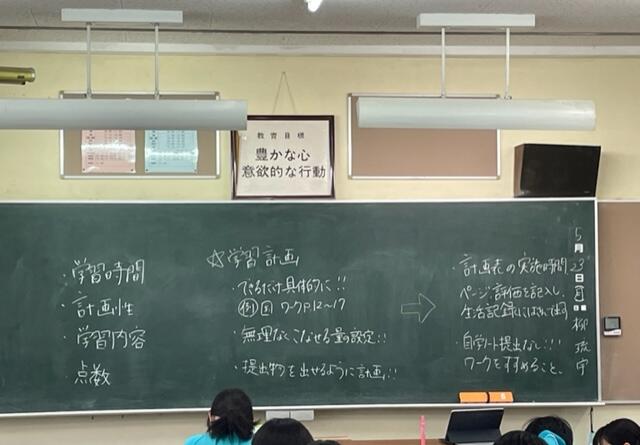

学校の季節感 ~中間テストに向けて~

タイムトライアルが終わり、今週は…

1限、1年生の学級活動をのぞいてみました。

中学校入学して初めての定期テスト、第1回中間テストに向けての計画づくりをやっていました。

テストに向けて、どの範囲から出題されるかの範囲表が配られます。一か月半に渡る長い期間の学習を五教科全てにわたってしっかりと復習する作業は、一日にして成し遂げられません。自分の目標を設定し、一日どのくらいの学習をしていくのか、学習の内容や一日の家庭学習時間をしっかりと計算し、計画づくりを行います。

しかし、この計画づくりが難しい。これがしっかりとできれば。もう成功は目の前。一日が24時間しかないことを実感し、一日家庭に帰った5~8時間をどう使うかを考えることは、実は大変難しいことです。夕食の時間や入浴、家庭の団欒、そこに計画的な学習をきっちりとはめ込む。大人でも計画通りに生活するのは難しいものです。先を見て、予想して行動を決めていく。つまり計画できる力は逞しく生きる力の一つです。

一人ではなかなか立てられない計画も、友達と相談したり、友達の計画を見合ったりすることで、参考になり立てやすくなるものです。「あの子はこれだけ頑張ろうとしている」ということを刺激とし、是非計画を立てられる人に成長してほしいものです。

御家庭でも、「どんな計画にしたの?」と話題にしてみてください。

習った知識を活用して・・・ ~理科・2年生~

2年生の教室をのぞいてみました。

理科でしたが、今日は理科室ではなく教室です。大型モニターを食い入るように生徒たちは見ていました。習ったことの確認でしょうか、「フラッシュカード」のように生徒が口々に答えると、目まぐるしく画面が変わっていきます。原子や分子、化合など、たくさんの物事が出てきますが、とてもテンポ良くたくさんの内容を確認できます。実験の考察も、画面ではその様子の写真を見て、瞬時に振り替えることが出来ていました。生徒たちは、夢中になって習って身に付けたことを言葉にしています。

スライドにいろんなものを落とし込む、授業者の準備が大変なんですが、食い入るように見つめる生徒たちのことを思うと、教える方も苦労を惜しまなくなるものです。既習の内容に、いろんな仕掛けもありました。新しい問いがあり、生徒たちは閉じこんでいたファイルを取り出し、今まだ習った知識を活用し、その問題を解こうとにらめっこしています。

「使いこなしてこその知識」。思考の旅の始まりを見た気がしました。

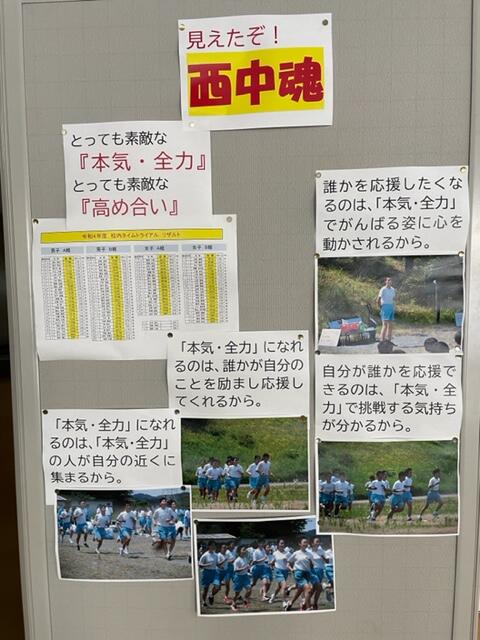

見えたぞ、西中魂!

昨日の校内タイムトライアルのまとめが、廊下に張り出されていました。

真剣に頑張った姿、仲間に惜しみない応援をする姿がそこにありました。

いてもたってもいられず、起こしているActionに西中魂があるのだ、と嬉しく感じました。

校内「タイムトライアル」激走!

今日は晴天に恵まれたというよりも、恵まれすぎた、令和4年度一番気温が高い日となりました。

その中、校内タイムトライアルが行われました。男女2郡ずつの4郡による熱い戦い。自分自身の目標を超えろ、あきらめそうになる自分の弱さと戦え、という激励を受けて、生徒たちの戦いが始まりました。

本当に一人一人が、一生懸命走りました。真剣な表情に、思わず「がんばれ!」という声をかけずにいられませんでした。西山中生徒たちの素晴らしさは、一生懸命にひたむきに走る姿もありますが、頑張る仲間たちを拍手と声援で応援する姿。写真に写る姿は、決して作り物の姿ではありません。男子たちは、最後のランナーを鼓舞しようと、何と途中から一緒に走り出しました。苦しい思いで走っていた最終ランナー。その胸の内はどうだったでしょうか。見ていて、涙が出るほど、美しいシーンでした。

閉会式の後は、チームごとにお互いの気持ちをシェアする「しゃべり場」の企画がありました。体育館でくつろぎながら、今までとは違った和やかな表情で、今の気持ちを語り合っていました。辛いのは自分だけじゃなかったことに気付き、走り終わった後の爽快感を分け合う。何事も、振り返りが大事、そして、それを共有することが豊かな心の成長につながります。

暑い日差しの下、沿道で子どもたちを応援してくださった、保護者の方々、地域の皆さん、保育園の園児の皆さんに深く感謝いたします。ありがとうございました。

自分にできることを考える大切さ

今日の朝刊に、中学生の投書が載っていました。

惨状が報道されているウクライナ。私たちが知りえる情報は限られていますが、たくさんの人命が失われていること、多くの人たちが自由に生きる権利を奪われている様子が伝わってきます。複雑な世界情勢が絡み合って、大胆な解決をどの国も示せない状況があり、私たちが傍観している間にも、ウクライナの人々の苦しみは、増しています。

そんな状況に心を痛めている中学生。しかし、傍観するのではなく、自分にできる何かを探し、今行動しようとしています。何より、その勇気に私は感動しました。

ある国の昔話に「ハチドリの一滴」というものがあります。

大きな山火事。動物たちは逃げまどい、途方に暮れています。そんな時、小さな小さな鳥であるハチドリが、そのくちばしに水を含み、山火事を消そうと飛んでいっては上から炎に向かって水をかけるのです。他の動物たちは「そんなことして何の意味があるんだ。」と笑い出しました。

ハチドリはこう答えます。

「私は、私にできることを しているだけだ」と。

自分にできることは、とても些細なこと。しかし、愚直にやってみる。やり続けてみる。それが、いつか人を巻き込み、大きな波になる。気持ちがあっても、あきらめて行動しないのは、気持ちがないことと同じ。ハチドリのように、この中学生のように、小さな一歩を踏み出して欲しものです。いえ、私も始めます。小さな一歩を。

あと2日! ~校内タイムトライアル~

校内タイムトライアルが2日後に迫ってきました。

それぞれの願いや決意を生徒会がまとめてくれました。同じチーム同士、縦割りの仲間たちの想いを共有することが出来ます。その名も「目標神社」。決して神頼みではなく、みんなの勇気の集合体の様に私には感じられました。目標を達成すること、それ目指して当日までの練習を頑張ってほしいものです。

結果に対してこだわりを持つのは大切です。しかし、チーム内でタイムが振るわなかった仲間に、励ましやその子なりの頑張りを認めた優しい言葉かけができるか。そこにこそ、人としての成長が見れるものです。日々、道徳の授業等で仲間や他者に対する「思いやり」を説いてきていますが、実際の場面で適切な言動や行動がとれるか。とれてこそ、日々の学習や生活で学んできたことが「身に付いた」=「成長した証」となります。スポーツは、得意不得意が目に見えてハッキリしてしまうもので、持久走には早い遅いという結果が出ます。競技であれば、勝ち負けです。しかし、教育の価値は早い遅いではありません。自分が目標に向かって努力できたか、他者に対して惜しみない拍手が送れるか。

それができる西山中生徒であると、私は信じて疑いません。当日は、初夏の爽やかな風を感じ、気持ちの良い汗を流して欲しいものです。

私たちの生きる道 ~令和4年度の目標~

生徒総会の最後に、令和4年度の各学年・学級の目標発表がありました。

1年生は「百花斉放(ひゃっかさいほう」。

1年生みんなを花にたとえ、それぞれが自分らしく美しく咲く、そして全体として素晴らしい姿になることをイメージしてこの目標を立てたそうです。色々調べて苦労して、みんなで意見を出し合って考えたんだろう、と想像します。

2年生は「異体同心(いたいどうしん)」。

それぞれみんなの体は異なっているが、思いを一つにしていろんな困難も一緒に乗り越え、感動は分け合っていきたい、という願いが伝わります。

3年生は、「順風満帆(じゅんぷうまんぱん)」。

今まで長い期間を一緒に乗り越えてきた仲間たち。その航海は希望に満ち、帆にたくさんの風を受けて、まっしぐらに進んできました。しかし、最後には、それぞれが違った道に進んでいきます。自分の羅針盤を信じ、自分の進路を探して進む。助け合いながらも、巣立ちの決意を感じさせる目標です。

どの学年も、自分たちの目標を大切に、協力してみんなでゴールを目指してくれることを期待しています。

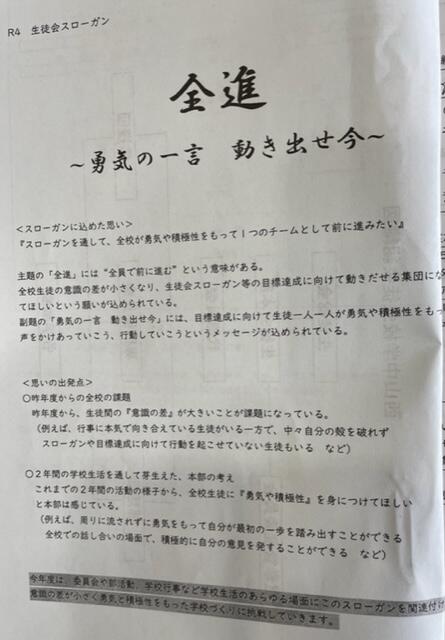

令和4年度 第1回生徒総会 ~西山中生徒諸君!全進せよ~

昨日は、生徒総会が行われました。

この日のために、各委員会や部活動が昨年度の反省を基に今年の活動の計画を作成し、生徒会本部が西山中をどんな学校にしたいのか熟考に熟考を重ね、要項をまとめ上げました。

一人一人がその要項を読み込むことから始め、各学級で慎重な審議を重ね、総会当日を迎えました。1年生からも多数の質問や提案が寄せられた姿を見て、学級討議の中身の濃さを感じるとともに、頼もしさを感じました。生徒会本部が考えた、今年のスローガンは

「全進 ~ 勇気の一言 動き出せ今~ 」

このスローガンには、一部の生徒による生徒会運営ではなく、みんなが同じ目標に向かって全員で進んでいきたい、という願いが込められています。そのために必要なのはちょっとした勇気。積極的な行動をとっていくために、みんなで声をかけ前に進む一歩を踏み出して欲しい、ということでしょう。

「積極性の身に付け方を教えてほしい」という質問があがり、生徒会はしっかりと説明をしていました。当たり前のことを当たり前のように行う。良い、と思うことは進んで行う。失敗を恐れず、何度でも挑戦する。とにかく、心で思うだけではなく、言葉で行動で表現していく、そんな活気ある一年間となることを私も期待しています。

生徒朝会2 ~行事を通じて培う力~

今日は持久走「タイムトライアル」に向けての、2回目の生徒朝会でした。

1~3年生の縦割り各グループで、先回決めた自分の目標に向けての方策の進捗状況を確認し、目標に向けて何をすべきか、

最後の取組について話し合いました。

持久走という、誰しもがつらく感じる種目。「早く終わってほしい」と、ただ時が過ぎるのを持つこともできるでしょう。しかし、せっかく走るのだから、そのことにしっかりと価値づけすることで、教育の意義が出てきます。1位になる、のではなく「自分の目標に向けて最大限の努力をし、その目標を達成する」、そのことに価値があります。昨年の自分を超える。昨日の自分を超える。いや越えようと努力する姿勢に価値があります。そして、その姿こそが「躍動」する姿で、その姿が美しい。

見ている私も、つい「頑張れ!」と心の声が漏れてしまうほど、3年生たちの必至な姿は、私の胸を打つものがありました。

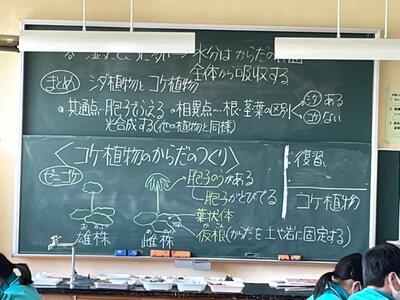

西山の自然が教材! ~理科・1年生~

理科室をのぞいてみました。

1年生たちが、植物を観察していました。今、いろんな植物を観察し、その違いについて学習を深めています。今日観察していたのは、様々なコケ。そのコケは学校の近辺に自生しているものです。子どもたちは、目を見張って観察していました。

地域素材の教材化は、子供を授業に引き込む最も良い教材です。また、いろんな自然にあふれる地域に関心を持ち、愛着を持つ良い機会ともなります。私もよ~く見てみたところ、コケには何とも言えない美しさがありました。是非、御家庭でも観察してみてください。