文字

背景

行間

学校の様子

㋁の食育 「日本型食生活の良さを知ろう」

2月に入り、食育のねらいが変わりました。

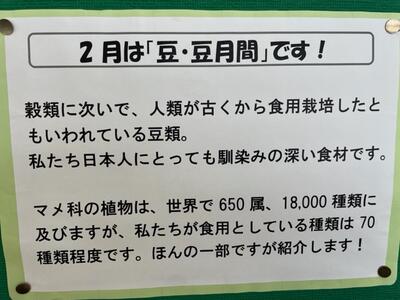

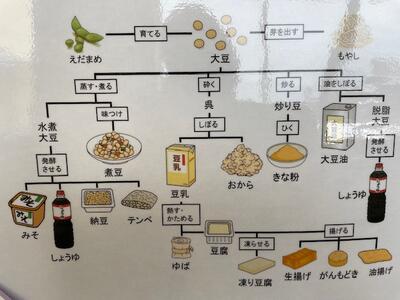

2月は「豆月間」です。節分のある月という理由もあると思いますが、しょうゆ・味噌など、豆と切っても切れない日本人の食について考えるという、とても良いねらいです。栄養教諭の熱心さ、そして子供たちへの温かさを感じます。ありがたいことです。

しょうゆ・味噌の原料としての大豆はもちろん、もやしの原料である「緑豆」や最近ヘルシーで話題の「レンズ豆」の実物も掲示してくださっており、とても勉強になります。納豆が健康に良いのはよく知っている通りですが、「豆を食べると病気知らず」と、戦後の食糧不足で幼少期に栄養失調で生死の淵をさまよった私の義理の父が良く言っていました。

そんな2月の食育のねらいを生かして生活していきましょう。

御家庭でも、豆料理を意識してみませんか?

令和4年度 第2回 生徒総会

第2回の生徒総会が行われました。

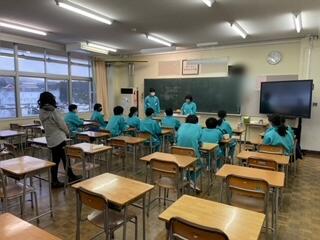

令和4年度の様々な取組についての総括です。今回は、冬期間で長時間の協議となるため、防寒を考え、Zoomにより各教室を結びながらの実施となりました。画面上ではありますが、一人一人の顔がしっかりと見え、音声もしっかりと鮮明に届き、効果的な運営となりました。離れていても、発表生徒はもちろん、どの学年も聞く態度がしっかりとしており、立派な態度でした。

私は、あいさつを依頼され次のような話をしました。

「皆さんの意見を取り入れてとか、アンケートを実施しより良い学校を創る、という話が先の選挙で何人かの公約に盛り込まれていました。今年度の生徒会もそう考えてきたはずです。しかし、一人一人が『これはおかしい』とか『こうすればもっと良くなる』と、気付きをもって生活をしていないと、アンケートも意見箱も意味を成しません。」と、学校の一部分の写真を手に話しました。

「3年生の生徒会活動がこれで終わることはとても寂しく感じます。新しいリーダーたちがその仕事を立派に引き継いでいってほしい。『楽しい学校。温かい学校。居心地のいい学校』を作って欲しい。そしてその言葉の前には必ず『誰もが』『みんなが』という言葉を付けて、取り組んでいってほしい」と話しました。

ここまで西山中学校を引っ張ってきてくれた3年生の皆さん。本当にありがとうございました。

1,2年生への引き継ぎ式も厳かな雰囲気で行われました。頑張れ、後輩たち!

20歳の私・・・ ~キャリア教育・3年生~

20歳の私・・・ ~キャリア教育・3年生~

卒業が迫る3年生。キャリア教育のまとめと発表をしていました。

どんな大人になりたいか。そのために、どんな努力が必要か。そして、取るべき進路は?と3年間をかけて深めてきたキャリア教育。3年生たちは、今進むべき道を決定し、間もなく巣立とうとしています。さて、その後どんな大人になるのか。今後も自分として大切にしたいこと、そして、二十歳になった時の自分はどうなっているか、をそれぞれにプレゼンを作成し、発表していました。

具体的な職業、なりたいものが決まっている生徒、また、まだ何になるべきかは今後高校で決めたいと語る者と様々でした。保護者へのインタビューもあり、「まずは全力でやってみなさい」という、お母さんからの愛情あふれるメッセージもありました。20歳の自分に向けてはそれぞれが「がんばれ!」と、自分にエールを送っていました。

まだ君たちの人生は、始まったばかり。失敗もある。辛く感じる日もある。でも、「なりたい自分」になることをあきらめず、一日の、あるいは一週間の数分でも、そのことに向けて頑張る人になって欲しいものだと感じました。

人生は、きっと捨てたものではない。

Life is beautiful !

第2回 生徒総会に向けて

令和4年度を締めくくる、生徒総会が目前に迫ります。

大雪で延期になっていた、専門委員会がようやく開かれ、各委員会ごとに令和4年度の活動の総括をしています。今年のせいか、そして改善点。改善については来年度の委員長や委員たちにすべて負わせるのではなく、「こうするとよい」「こうしていくべきだ」という提案があってしかるべき。各学級で討議された意見への回答を含め、様々に活発な議論をしていました。

3年生たちにとってみれば、生徒会活動における最後の締めくくり。話し合いを進める3年生たちからは、来年度の西山中を素晴らしいものにしてほしい、という先輩たちの願いを感じました。きっと、後輩たちはその思いをしっかりと受けとめることでしょう。2月2日は、すばらしい生徒総会にしてくれることを期待しています。

学校再開!そして義務教育最後のテスト

最大級の寒波に襲われた日本列島。雪に不慣れな関西方面では、また立ち往生から大渋滞が起こってしまいました。繰り返される大型トラックの立ち往生とトラックの群れを見ると、日本は大量の物流に支えられていることを思い知らされます。きっと、ECサイトをクリックする商品の受け渡しも、このトラックの方々が支えてくれているのでしょう。いつでも手に入ると思っているコンビニの商品たちもそうです。私たちは、期日に届かなくとも、1日くらいは商品が手元になくとも、我慢し買い置きをし困難に耐える心と準備をし、時には物流を止め一大事を回避するシステムを構築しなくてはならない、と感じました。

さて、学校再開です。雪国に住む我々は、大寒波におびえはしても、ひるみはしません。雪に対しての備え、警戒心を高め細心の運転や生活を心掛けます。朝から玄関を除雪し道を付け、生徒が安心して登校できるように準備しました。

生徒たちが登校し、元気に挨拶をしてくれました。除雪をしている用務員さんへの挨拶と感謝も忘れません。仲間とかわす笑顔。学校がとても暖かく感じる瞬間です。

3年生は、今日明日と義務教育最後のテストに立ち向かいます。玄関で「最後のテスト。自己ベスト目指して思いっきりやってくれ。」と激励を送りました。結果より、「中学校生活、出し切ったなぁ!」という、達成感を味わってほしいです。そして、本番の入試へ。どのテストにも、平常心。そして、共に戦う仲間がいることを忘れず、最後の団体戦へと、力を研ぎ澄まして欲しいものです。