文字

背景

行間

学校の様子

大好きな仲間と会社を創った ~学校だより~

今月の学校だよりを発行しました。

毎号HPにもアップし、カラーでご覧いただけるようにしています。今回の巻頭言は、私が10月にお聞きした、フラー株式会社の渋谷会長のお話を載せました。渋谷会長のたぐいまれな判断力決断力。夢や目標を叶えようと、まっしぐらに行動する姿勢。「この友達とずっと一緒にいたい」という思いが起業につながっていくことなど、自由な発想を持ちつつ、失敗を恐れず行動することの素晴らしさを生徒たちに伝えたいと思いました。なにより、故郷・新潟への思いがすばらしい。私自身、とても感銘を受けました。

未来は、自分で切り開く、そしてそれは絶対に不可能なことではない。そんなメッセージが西山を愛する西山中生徒たちに伝わることを願っています。そして、一番大切なことは「夢を叶えるために、学生であるときにがむしゃらに自分を鍛えておくこと」、このことを伝えたいのです。今、夢や目標が見つからなくたっていいんだ。今は「いつかきっと役に立つ」と思って、何でもいいから夢中になって、必死になって、自分を鍛えてほしいと思います。

渋谷会長をはじめ、掲載に御協力いただいたフラー株式会社の皆様に感謝します。

キャリア講演会 ~3年生~

今日は、3年生のキャリア講演会でした。

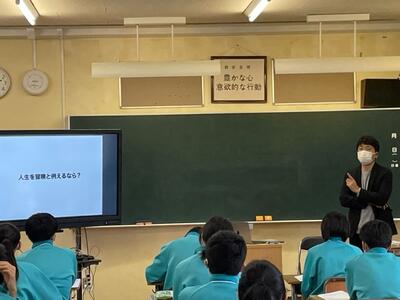

外部から社会で活躍されている方、自ら起業して人生を切り開いて来た方などをお呼びして、自分自身の将来設計を考えたり、夢や目標の実現に向けてどんな努力が必要なのかなどのヒントをいただいたりする機会です。

今回は、オッドアイ イデア(Oddeye idea)の渡邉様を講師にお迎えしました。

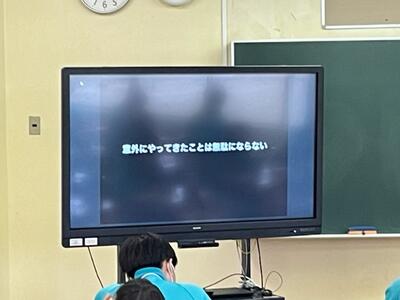

渡辺様は、現在家屋の内装やリフォーム、リノベーションを請け負う会社を設立しています。内装等は「他ではやらない独自なもの」を目指し、奇抜で豊かな創意やアイデアを生かして設計施工に取り組んでいるとおっしゃっていました。中学生に話す内容もしっかり事前に7つのストーリーを作ってくださり、わかりやすくお話しいただきました。

自分が中学時代にテスト休みの部活休止期間中、7日間で部屋の模様替えばかりやっていたこと。しかしそのことが、仕事をする上で、意外と無駄になっていない、というお話。人生を冒険にたとえた時、やはり武器をいくつか持っていた方がいい。その武器は、きっと今しっかりと学ぶことだ、というお話をしてくださいました。社会に出ていろんな苦労をし、いろいろと間違ってしまったことがハプニングなんだけど、それが、今の人生をしっかりと作ってきたこと。そして独立までの苦労と、独立して十年の今だから言えることを赤裸々に語ってくださいました。

こんなお話こそ、子供たちにとって一番魅力的です。信念をもって生きることの大切さがひしひしと伝わってきました。その後の質問コーナーでは、ただの質問に終わらず、生徒たちにも一緒に考えさせるような語り掛けで、より主体的に生徒たちが問題意識を持つように働きかけてくださいました。本当に、ありがとうございました。

失敗は結果的に今に生きる。人生、思うようにいかないハプニングがある。しかし、それこそ人生なんだ。というお話を、それこそ、自分たちの人生に生かしてほしいと思いました。

全市一斉地場産給食DAY!

11月18日、今日は全市一斉地場産給食デーということで、柏崎産の食材で作られた給食です。

・ 柏崎産大豆のマヨサラダ

・ 谷根鮭de焼メンチ

・ 秋の恵み汁

・ 味付け海苔

そして、ご飯は柏崎産の「新之助」の新米で炊いたものです。

海苔の袋のデザインがとってもGood!

どれもとっても美味しい買ったです。新之助の説明には「暑さに強い品種」ということが書いてあり、粒が大きいということは知っていましたが、新たに勉強になりました。近年の酷暑で稲が焼けて粒に黒い色が入ってしまうことがあると聞いていたので、新之助はそんな夏に強いのだなぁと感心しました。品種改良という、人の努力は素晴らしいですね。今後も、新鮮で安心な、地場産を大切にしていきたいです。

第3回WEB診断問題 実施

第3回WEB診断問題 実施

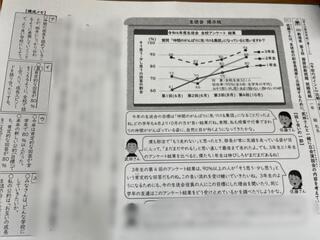

以前からご紹介している、WEB診断問題の第3回目が本日行われています。

1年生はまず最初は国語。その様子をのぞいてみました。

今回の問題は、「生徒会役員選挙」を題材にしています。中学生にとって今が旬の話題でもあり、テストでありながら自分事のように考えられる工夫がみられ、「出題者はさすがだ!」と、うなってしまいました。

選挙について考えていくときに、今年度の公約や実績をグラフで示してあり、それを資料として生徒たちは考えていきます。図表やグラフが何を示しているのかを読み取る力を試すなど、とても工夫がされています。公約の難易度を4象限マトリックスで表したりと、「言語」の学府である国語が、物事を視覚的にとらえたり視覚的に表現されていることを頭の中で深く思考し、言語として表現させるという、とても現代的なアプローチに変わってきていることに気が付きます。

テスト後は、いつものように小グループで「自分はどう考えたか、そしてその理由」について話し合っています。答えを覚えるのではなく、答えの導き方が段々と分かっていきます。とても価値ある時間です。

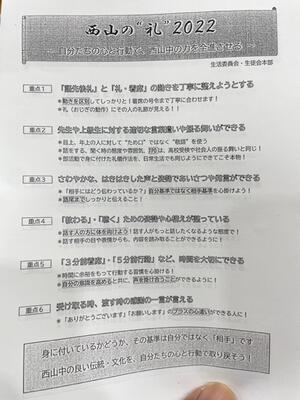

より高みを目指して 西山の礼''2022 ~生活委員会~

今年度の学校生活も折り返しです。

春決意してきたことが、ともすると年度中盤は意識が薄れ、あるいは中だるみし、惰性になってしまうことはよくあることです。さて、そんなときの分かれ道…

あきらめてしまうのか

もう一度、新たに決意するのか

生活委員会は、後者を選びました。「中だるみした今の姿」と春から目指してきた「あるべき姿」を生徒朝会で具体的に示し、西山中学校の誇りある姿をさらに磨き上げようとしてくれています。ここが素晴らしいことです。

誰しも、決めたことが上手くいかなかったり、惰性に流れてしまったりということは学習や部活動や、大人では仕事についてなど、誰しもあるものです。ただ、そこであきらめてしまうのか、もう一度初心にかえるのか。気持ちをもう一度締め直すことが出来る、ということが社会に出ていくとき必要な資質・態度なんだと思います。辛いことや上手くいかないことは、今後もきっとある。でも、あきらめないで初心にかえってもう一度!

生活委員会の気持ちを生徒・教職員一同、「初心にかえって」受け止めました!