大洲小ニュース

7月9日 お話サークル「ありす」公演会

今日は年に2回ある、お話サークル「ありす」さんによる公演会の日です。全校児童が一同に集まり、楽しいひと時を過ごしました。ありすさんはもともと大洲小学校PTAによる読書ボランティアグループでした。読書の楽しさを子どもたちに伝えていくうちに、読み聞かせから紙芝居、そしてペープサート、人形劇と発表の幅を広げ、お子さんが卒業してもこうして大洲小の子どもたちのために駆けつけてくれています。結成して20年以上が経ち、今では親となった卒業生からも声をかけられるそうです。

今回は、紙芝居「うさぎのおいしい食べ方」、ペープサート人形劇「バナナの家族」を演じてくれました。紙芝居はメンバーの手作り、人形劇の脚本はオリジナルだそうです。どちらもとっても面白く、子どもたちも最後まで釘付けでした。最後に図書委員がプレゼントをもらったのですが、なんとこれがビックリ箱!開けると箱の中からカードが噴水のように湧き出し、大盛り上がりでした。

秋の公演は「影絵」だそうです。真っ暗な部屋の中で繰り広げられる幻想的な世界が今から楽しみです。

プール水泳が始まりました

気温・水温も十分高くなり、いよいよ水泳シーズンのスタートです。皮切りに6月25日(火)に3年生から6年生がプールに入りました。34名が泳力別にカニコース、トビウオコース・イルカコースに分かれて初泳ぎを楽しみました。それぞれのコースでの目標を確認し、泳力の向上目指して練習に取り組みます。泳ぎが上達するには何をおいても水と仲良くなること。力を抜いて体を水にゆだねる感覚をつかむことで泳力がグーンと上がります。クロールで25m以上を泳げる児童はもっと速く泳ぐ、平泳ぎをマスターするなど自分に合った目標を立てて練習に取り組みます。

少し遅れて、1,2年生は6月28日(金)が初泳ぎでした。1年生にとっては初めての学校のプールです。低学年は水泳ではなく「水遊び」。プールの中で歩いたり、走ったり、もぐったり、浮いたり、水中で息を吐いたりと水遊びを通して水に慣れることが目的です。たくさん遊んで水と仲良くなれるといいですね。

大洲地区には、番神海水浴場に加え、港公園にもきれいなプールがあります。恵まれた環境でこの夏もたくさん水に触れてほしいと思います。

6月26日 全校体力テスト

縦割り班で体力テストを行いました。体力テストは文部科学省が国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに今後のスポーツ指導の基礎資料を得ることを目的として全国で行われているものです。小学校は8種目を行いますが、今回は5種目(上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈、ソフトボール投げ)を行いました。1,2年生がお兄さんお姉さんの超人的な体力に目を丸く、そしてキラキラさせながら見ている姿が印象的でした。あこがれは目標となります。この子どもたちも数年後は下級生の瞳を輝かせてくれることでしょう。

データ資料によると、小学生の総合的な体力は年々低下傾向にあり、特に、上位と下位の差が開く二極化が広がっているといわれています。大洲小学校では今回の体力テストの結果を基に、落ち込んでいる種目を把握し、体育授業で取り入れるなどして体力の向上に努めます。

人生百年時代です。子どもたちが大人になっても体を動かすことが好きでいられるように、環境を整えていきます。

6月19日 おおすアドベンチャー

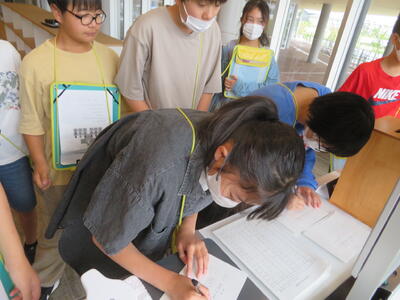

6月19日(水)におおすアドベンチャーを実施しました。おおすアドベンチャーとは、縦割り班で協力しながら地域の名所や史跡を巡る大洲小学校児童会の一大イベントです。今年度は、学校の東側、南側が主な冒険エリアで、水道橋公園、御嶽山神社、西光寺、極楽寺、陣屋跡、赤坂山公園、大洲コミュニティセンター、與助道路の碑、豊洲神社の9箇所がチェックポイントでした。

子どもたちはそれぞれのポイントでクイズやミッションに挑戦しました。どの班も地域の方と気持ちよい挨拶を交わしたり、一緒に遊んで班の絆を深めたりしながらおおすアドベンチャーを楽しんでいました。

実施にあたり、各ポイント箇所の皆様、地域の皆様のご協力のおかげで事故や怪我なく、安全に活動ができました。大変ありがとうございました。

6月11日 3.4年生「笹団子作り」

大洲コミセンの7名の皆様からお手伝いいただき、3.4年生が笹団子作りに挑戦しました。米粉によもぎを混ぜた生地をよくこねてからあんを入れます。それから形を整え、笹で包んですげでしばってあの形に完成です。ボランティアの皆様から蒸していただいている間に伊藤センター長様からえんま市の由来や、この時期に笹団子を食べるいわれを教えてもらいました。えんま市が江戸時代から続いていること、もとは馬市だったことにとても驚いていました。

笹団子は笹の持つ防腐と殺菌作用を利用した新潟を代表する名産品です。今回使用したよもぎ、笹の葉、すげはすべて大洲地区に自生しているものだそうです。昔ながらの知恵と地域の豊かな自然に感心しながら、出来立ての笹団子をほおばりました。家庭へのおみやげにもすることができ、思い出に残る一日となりました。

6月10日 6年生「柏崎市議会本会議見学」

6年生の社会科「政治のはたらき」の最後のまとめとして、柏崎市議会本会議を傍聴しました。今日から始まった本会議の最初の一般質問を見学し、桜井市長様からも答弁の中で今回の大洲小児童の見学に触れていただきました。質問内容は、社会科授業でも取り上げていた少子化問題やお年寄りなどへの支援のあり方でした。子どもたちにとって少し難しい内容でしたが、真剣な表情で市長と議員のやり取りの様子やモニターに映る資料を見ていました。

本会議前に議員の皆様が木村茶道美術館のお茶席の体験をしたとのことで、議員の質問の前に松雲山荘や赤坂山公園など子どもたちにとって身近な話題が語られ、改めて地域の宝を感じていたようでした。

6月6日 交通安全教室

柏崎市の交通指導員10名と保護者ボランティアの皆様のご協力で、全校交通安全教室を実施しました。警視庁のデータによると、学年が低いほど歩行中の事故の割合が高く、学年が高くなると自転車乗用中の事故の割合が高くなるそうです。そこで、低学年は道路歩行や横断歩道の渡り方などについて、3年生以上は自転車の正しい乗り方について学ぶ交通安全教室を実施しました。

低学年は交通ルールの説明やアリーナ内に設置した模擬道路を使った正しい道路の横断の仕方、信号機の見方などを教わりました。信号が青でも必ず左右をしっかり見てから渡ること、道路には決して飛び出さないことをみんなで確認しました。

中・高学年は自転車乗用時の交通ルール、自転車の正しい乗り方、模擬道路による正しい道路の走行の仕方などを学びました。自転車の乗用については近年、事故や悪質な違反が目立っており、自転車による交通違反や反則金制度の導入などが盛り込まれた道路交通法の改正が決定(2026年までに実施)しています。小学生のうちに正しい自転車の乗り方について理解し、交通事故・違反防止に役立ててほしいと思います。

6月6日 6年生社会科 講演会「市議会・市議員の働きを学ぶ」

佐藤正典市議(番神在住)を講師にお迎えし、柏崎市議会や市議員の役割や働きについて学びました。6年生は授業で、行政の取組や住民たちの願いに着目し、人々の願いをかなえるための政治の働きについて学んでいます。そのまとめとして、大洲小PTA会長も経験された佐藤市議をお招きし、講演を行いました。

講演では資料を基にわかりやすく市議会のしくみや市議の役割について説明していただいたり、市議員の働きについて自身の経験を交えてお話をしていただいたりしました。子どもたちからもたくさんの質問や意見が出され、時間が足りないほどでした。

佐藤市議にはご多忙の中、ご都合をつけていただき大変ありがとうございました。6年生は7日に租税教室、10日に市議会本会議傍聴とこれまでの学びを実際の社会や政治と結び付けて考える最後の学習を行います。今回の講演や今後の活動を政治への関心を深める機会とするとともに、将来の主権者としての社会参画意識を高めてほしいと願っています。

6月4日 1年生赤坂山公園探検

1年生が学区内の名所、赤坂山公園に探検に出かけました。公園では『あかさかやまこうえん びんごカード』を使って公園内にある草花や虫、物を探しました。モニュメントやトンネルはすぐに見つかりましたが、草花は難しかったようで、みんな汗だくになりながら公園内を駆け回って探しました。ペアで動いていたはずなのに、結局10人みんなで「こっちだよ」と教え合ってビンゴを完成させました。そのあとはお楽しみのお遊びタイム。公園内にあるたくさんの遊具で時間いっぱい遊びました。みんなで協力して遊んで、問題を解決する、体も心もたくましくなった1年生です。

5月30日 2年生まちたんけん

2年生は生活科で、自分たちが住む町を探検する「まちたんけん」を学習しています。子どもたちは探検をとおして、そこに住んでいる人とふれあったり、地域にある場所を訪ねたりすることで、大洲地域の魅力を発見していきます。

今回は中浜方面に出かけました。大洲郵便局や豊洲神社に立ち寄りながら目的地である港公園プールを目指しました。道中で樹齢100年を超えるという大ケヤキを発見したり、燕のひなが大きな口を開けている様子を観察したりしました。ワクワク・ドキドキ・ビックリの町探検となりました。

5月29日 プール清掃

太陽が顔を出したお昼過ぎから3年生以上の児童と職員でプール清掃を行いました。「みんなで使うプールを自分たちできれいにしよう」と、役割を分担し、プールやプールサイド、更衣室、トイレなどみんなで協力して掃除をしました。初めは落ち葉や折れ枝などがたまり、水も汚れていましたが、みんなで磨いていくうちにきれいになり、最後は写真のようにピカピカになりました。汚れたところがきれいになると嬉しくなりますよね。6月から始まる水泳学習が楽しみです。

5月25日 大洲小学校運動会

爽やかな気候の中、大洲小学校の運動会を実施しました。

徒競走は1,2年生が50m、3,4年生が80m、5,6年生は100mです。ゴール目指して、真剣な表情で一生懸命に走る姿が素晴らしかったです。親子競技はダンシング玉入れ、台風の目、大玉転がしと親子で協力して投げたり走ったり親子で力を合わせて頑張りました。団体種目はリレーです。前に追いつこうと、最後まであきらめずに走る姿に感動しました。また、競技が終わったら応援をしたりお互いの健闘をたたえ合ったりする姿も見られました。とても素敵な光景でした。

保護者の皆様からは運動会に向けてのご支援、ご協力並びに、当日の子どもたちへの温かい応援をありがとうございました。PTA役員の皆様からは競技の補助、広報の写真撮影など、様々な面からご協力いただきました。また、閉会式後のテント片付け等の作業では多くの方からお手伝いいただき、短時間で撤収することができました。これもひとえに保護者、地域の皆様方のお力添えのおかげと感謝しております。今後ともご支援、ご協力をいただきますよう、宜しくお願いいたします。

5月2日 高学年キャリア教育「看護師の仕事を学ぼう」

フローレンス・ナイチンゲールの誕生日である5月12日は「看護の日」です。それにちなみ、新潟病院附属看護学校の学生の皆さんが来校し、5,6年生に看護師の仕事について話をしてくれました。

子どもたちは看護師の仕事について話を聞いたり、実際に自分の血圧や脈拍の測ってもらったりするなど、看護師の仕事を身近に感じたようでした。

医師不足は広く言われていますが、けがや病気の人の心と体を支える看護師も少子高齢化による影響で人手不足だそうです。子どもたちには自分の健康を考える機会とするとともに、将来について考えるきっかけとなってほしいですね。

この日のために子どもたちに伝えたいことや興味持たせる活動を真剣に考えてくれた学生の皆さん、大変ありがとうございました。とても素敵な笑顔でした

4月30日 1年生を迎える会

4月30日(火)に総務委員会が企画・運営をした1年生を迎える会を行いました。2年生から6年生がそれぞれに役割があり、1年生を温かく迎えました。3・4年生が掲げるの花のアーチをくぐって入場した10名の1年生。緊張しながらも大きな声で自己紹介ができました。その後、5年生が考えた学校探検ゲームなどでふれあい、縦割り班そして1年生を含めた全校児童の仲を深める時間となりました。

4月26日 学習参観

4月26日(金)に

4月25日 第1回代表委員会

第1回目の代表委員会が行われました。代表委員会は国でいう「国会」にあたるもので、大洲小学校の大事なことを子どもたち自らが話し合い決定する最高議決機関です。

今日は各委員会の活動内容について確認しました。今年度の委員会は、「総務」「せいかつ」「図書」「ふれあい」「保健あそび」の5つです。総務委員の進行で各委員長から活動について話がありました。

今回、話し合われたことを学年代表が学級に、委員長が委員会に報告して本格的に活動が始まります。委員会活動では、教職員はアドバイザー的な立場で子どもたちを指導・支援しながら見守ります。うまくいかないことも多々あるかと思いますが、みんなで力を合わせて乗り越え、成長して

4月18日 交通安全を誓う会

4月18日(木)に、地域の安全パトロールの皆様や保護者の皆様、警察の方に参加していただき、「交通安全を誓う会」を行いました。子どもたちは、「決して交通事故に遭わないこと、自分の命は自分で守ること、そのためにはどうすればよいか」について地域の方や警察の方からお話を聞き、確認しました。会の最後に、いつも児童の安全を守ってくださ

4月18日 1,2年生 赤坂山公園の春遊び

麗らかな春の一日、1年生と2年生が一緒に赤坂山公園に出かけました。

同じ縦割り班の1年生と2年生がペアになり、楽しく過ごしました。

公園にある「春」らしいものを探したり、

仲間になって、遊具で遊んだりしました。

公園に咲く桜や菜の花の下で「みんななかよく」楽しく過ごしました。

大洲校だより4月号

柏崎市立大洲小学校の学校だより、令和6年度4月号です。

1月29日 雪遊び

1月29日に1年生2年生が、高柳ガルルスキー場に雪遊びに出かけました 。

心配していた雪の量は、先週の降雪のおかげで、たくさんありました。

当日は、天候に恵まれ思う存分雪遊びを楽しみました。

1人1台そりを使用し、時間を忘れ、夢中になってすべりました。

柏崎の冬の自然と1年生も2年生も、みんななかよく遊ぶかしこい子どもたちに感謝

1月23日 給食感謝集会

1月23日に給食感謝集会を行いました。

毎日食している給食が多くの人の手により届けられていることを知り、

給食に関わる方たちに感謝を伝える集会です。

1月22日(月)から26日(金)までは、給食感謝週間で

23日は、全校で感謝集会を行いました。

栄養教諭先生のお仕事紹介&インタビューを行い

感謝の気持ちを伝えました。

各学年の代表が

西部調理場の調理員さんたち

配送員さん 配膳員さんに宛ててて各学級で書いた

感謝のメッセージを渡しました。

毎日の給食に関わるすべての皆様

感謝の気持ちを伝えられる子どもたちに感謝

1月18日 スケート教室

1月18日(木)にアクアパークで3年生・4年生がスケート教室を行いました。

当日は7名の保護者のみなさんがボランティアとしてお手伝いいただきました。ありがとうございました。

前半は指導者の方から転び方や立ち方、歩き方を指導していただきました。

初めてでおっかなびっくりの子どもたちでしたが、あっという間に滑れるようになりました。

後半は自由滑走でした。広いリンクを楽しそうに滑っていました。

保護者の皆様、持ち物などの準備ありがとうございました。

ボランティアとして子どもたちに教えてくださった保護者のみなさんと

新たなことにもチャレンジする子どもたちの気持ちに感謝

1月17日 和楽器体験をしました。

1月17日(水)の5・6限に3年生・4年生が和楽器体験をしました。

和楽器は箏です。昨年に引き続き、市内の相沢様とそのお弟子さん2名の計3名に指導していただきました。

1グループ5人ずつで「さくらさくら」を練習しました。指には「爪」を付けての演奏です。

箏は一面、二面と数えます。学校にある二面と相沢様が持参してくださった三面の計五面で行いました。

子どもたちは初めての体験に、ドキドキでしたが、慣れてくると笑顔が漏れてきました。

日本の素晴らしい文化を教えて下さる指導者のみなさんと

新しいことに興味をもって取り組む子どもたちに感謝

1月17日 学年を超えて遊ぶ子どもたち

1月17日 寒い日が続きます。

昼休みに体育館に行くと、大勢の子どもたちが寒さに負けず遊んでいます。

ドッチボール、バスケットボール、鬼ごっこなど、様々な遊びをしています。

最近は、どの遊びも、1年生から6年生まで学年を超えて遊びを楽しんでいます。

春は、学年遊びがほとんどでした。

学級・学年だけでなく学校全体で「なかよく・かしこい」姿が見られることに感謝。

10月13日(金)活動盛りだくさん

10月13日(金)は活動盛りだくさんの日でした。

ALTのビクトリア先生が訪問して1年生、2年生、5年生、6年生が楽しく英語の学習をしました。

ICT支援員さんが訪問し、2年生がパソコンの使い方を学びました。

「検索」機能を覚え楽しく学習しました。

1年生はアリーナでミニシアターを開催しました。

あげほ祭りの発表内容をさくらホームのみなさんに披露しました。

午後からは、6年生と6年生保護者が第三中学校の「部活動体験、説明会」に参加しました。

中学校への期待に胸を膨らませました。

楽しく学習に取り組むことが何よりです。感謝

9月28日(木) 雨の日の出来事

9月28日(木) 午前中は晴れていましたが、午後になって雨が降りました。

廊下を歩いていると、数人の女子児童が階段を駆け下りてきました。

かなり賑やかです。

どうしたのと聞くと、

窓が開いている。雨が降って来たから閉めないと!吹き込んでくる。

今、上から閉めてきたんです。

と、楽しくわいわいと走り去りました。

上学年の児童が窓の閉めてくれています。

その姿を見ている年少の子たちが、気付き行動してくれたのでしょう。

その気付き、その行動力、その愛校心に感謝

9月26日 柏崎刈羽親善陸上大会

9月26日 柏崎刈羽親善陸上大会が開催されました。

6年生が参加しました。

8月の猛暑が嘘のような爽やかな天候の朝でした。

大洲小学校の6年生は幅跳び、1500m、リレーで入賞することができました。

多くの児童が自己新記録を達成できました。

応援席でもマナーを守り、仲間に声援を送り過ごしていました。

活躍する6年生に感謝

9月21日 150周年記念 あげほ祭り

9月21日 150周年記念あげほまつりまであと一月となりました。

本日後援会長様から、当日地域のみなさんが108名参観してくださると

連絡をいただきました。

遠く五十嵐冷蔵東京本社の役員様からの参観の連絡をいただきました。

当日の進行について以下お知らせいたします。

アルフーレ会場ですので、ご家族をお誘いして大勢のみなさまに見ていただきたいです。

9:50 太鼓発表 太鼓クラブ

9:55 創立記念実行委員会委員長挨拶

9:58 はじめのことば(3・4年生)

10:00 1年生発表

10:10 3・4年生発表

10:25 2年生発表

10:35 マーチング発表

10:45 全校合唱

10:50 休憩・準備

11:00 校長挨拶

11:03 5年生発表

11:13 6年生発表

11:23 校歌斉唱

11:28 おわりのことば(6年生)

合計時間 100分間

150周年記念事業を支えてくださる皆様に感謝

9月20日 150周年記念おおすスポーツフェスティバルを行いました

9月20日 150周年記念おおすスポーツフェスティバルを行いました。

これまで、秋の体育的行事はマラソン大会でした。

学校が距離を指定して、子どもに走らせるマラソン大会を

子どもの創意工夫があり、楽しみながら健康づくりや体力づくりに親しむ

フェスティバル形式に改変しての実施です。

以下は、保健あそび委員会のメンバーが中心となって考えた種目です。

縦割りグループで各種目エリアを回りながら、運動を楽しみました。

(ア)フラフープダウン(上学年創作室)

全員が内側を向いて輪になり、人差し指(第一関節)の上にフラフープを乗せます。胸の高さから始めてフラフープを下げていきます。床まで下ろせたらクリア1人でも指が離れたら始めからやり直しです。

(イ)足踏み150チャレンジ(下学年創作室)

新聞紙を敷いた上に立ち、目をつぶりその場で150歩足踏みをします。新聞紙からずれないで乗れているかのチャレンジです。

(ウ)お尻歩きリレー(多目的室)

長座体前屈の姿勢になり、足を伸ばしたままお尻で進みます。手は使いません。タイムを測ります。(複数回チャレンジ可)他のチームと対戦します。

(エ)150秒しっぽ取り(アリーナ半面更衣室側)

150秒間で最後までしっぽを取られなかった人が勝ちです。(ハンドボールコートの半面)

(複数回やっても可)チーム内で行う。

(オ)150秒フリースロー(アリーナ半面ステージ側)

150秒の間にフリースローを何本決められるかチャレンジです。低・中・高学年ごとにシュートを打つ位置やボールの大きさを変える。(複数回チャレンジ可能です)

10月21日(土)150周年記念あげほ祭り

夏休み後の子どもたちは、落ち着いて学習や活動に取り組んでいます。

10月21日のあげほ祭りが近付いて参りました。

発表内容のシナリオがおおむねできて、配役が決まった学年

発表会で披露する曲を練習する音色が聞こえてきたり

それぞれの学年で発表会に向けての活動が聞こえてきました。

当日は、学校だけでなく、実行委員会やPTAの皆様のご協力で

記念発表会を盛り上げていただいてます。

子どもたちが、これまで仲間と築いてきた「なかのよさ・かしこさ」が表れる

学習発表会になりそうです。

子どもたち、地域の皆様に感謝

7月19日 5年生ロングスイミングチャレンジ

7月19日 5年生がロングスイミングにチャレンジしました。

自分のめあてに向かって粘り強く取り組もうとする気持ちを育てる。

体育での学習を生かし、できる泳ぎ方で長距離を泳ぐことができる。

この二つが趣意です。

学校での水泳授業は、水に中を長い距離移動することが最も重要だと考えます。

普段から担任は「昨日の自分を超える」ことを子どもたちに語っていす。

5年生は今日も、昨日の自分を超えました。

5年生は、自分の目標距離に果敢にチャレンジし、目標を超えても泳ぎ続ける児童もいました。

大洲小学校の過去の記録を見ると

平成元年「全天候型ドームプール完成」(卒業アルバム)

平成2年「あげほトレセン 番神海岸で700M遠泳」

平成3年「あげほトレセン 今年度からプールで遠泳」

平成4年「ドームプール補修」

とあります。

当時は750mを全員完泳を目指して、早い時期から秋口まで水泳をしていた記録がありました。

平成18年の卒業アルバムには、「ドーム」は見当たりませんが、

750m遠泳は、ずっと引き継がれてきました。

海に面した大洲小学校が、水泳に力を入れてきたことが分かります。

当日、参観に来られていた保護者やご家族の方が、当時の様子をなつかしく語っていました。

多くの教育活動で「子ども主体」が大切にされるようになり、

大洲小学校のロングスイミングチャレンジのような「乗り越える型」の

活動が少なくなっています。

子どもたちの姿や大洲小学校のこれまでの取組から、この活動は続けていきたい活動です。

目標に向かって粘り強く取り組む子どもと教師に感謝

7月18日 猛暑のため

7月18日 三連休から猛暑日が続いています。

連休明けた18日は午後から暑さの指標WBGTが基準を大きく超えたため

6限の水泳指導を中止にしました。

基準が超えたこと、中止の判断は命に関わることなのでと説明すると

子どもたちは、残念な表情ではありましたが、納得してくれました。

聞き分ける子どもたちに感謝

教室に冷房を入れてくださった柏崎市と市民の皆様に感謝

7月12日 どこでもシアター 大成功!

7月12日 3年生・4年生がさくらホームさんで「どこでもシアター」を行いました。

音楽の授業で学習した歌や演奏を披露しました。

やさしい歌声と鍵盤ハーモニカ、リコーダー、特殊な楽器を使って演奏し、

聴いている側もリズムに乗りたくなるような素敵なコンサートになりました。

さくらホームさんの方々がとても喜んでいる姿を見て、

子どもたちは大満足の様子でした。

来週も18日5年生、19日1年生、6年生が、

さくらホームさんで「どこでもシアター」を開催します。

学習を発表で人に喜んでもらう嬉しさを味わう子どもたち

発表にあたたかい拍手を送ってさくらホームのみなさんに感謝

7月11日 市教育委員会訪問

7月11日 柏崎教育委員会の指導主事先生が3名、来校し

大洲小学校の授業を参観・指導していただきました。

1年生 道徳 しょうじきなこころで

2年生 算数 正しい測り方を考えよう

3年生・4年生 人権教育・同和教育 国や言葉がちがっても

5年生 国語 日常を十七音で

6年生 社会 貴族の暮らしと武士の暮らし

学研 自立活動 聞く修行、話す修行

子どもたちが楽しく授業に参加し、生き生きと発言する授業に高く評価していただきました。

協議会では、討論の授業についてグループで活発に協議が進みました。

子どもたちが「なかよく・かしこく」学ぶ授業を進める子どもと教師に感謝

7月10日 いきいきライフ週間

7月10日 本日からいきいきライフ週間が始まりました。

7月5日に実施した「親と子の健康座談会」では、親子でメディアを通して生活習慣の大切さについて学び、

家庭のルールを決めました。

座談会では、講師の田村実先生から、メディアの時間の意味や家庭のルールを守ることの大切さを学びました。

毎日、守ることが習慣となり、困難に向かい解決していく力になるそうです。

生き生きライフ週間が、親子で生活を見直す良いきっかけになることを願います。

家庭や親子ぐるみで子どもたちの生活を守り育んでくださるみな様に感謝

7月7日 読み聞かせサークル「ありす」公演

7月7日 読み聞かせサークル「ありす」さんが大洲小学校多目的ルームで公演されました。

ペープサートで次々と登場する者がトンネルをくぐると変身して出てくるというお話しでした。

始めは、あおむしが蝶に変身するといった変身の仕方を子どもたちは、楽しんで見てみていました。

次第に、のりとごはんと梅干しがおにぎりに変身!

ももが浦島太郎に変身!

これには、子どもたちは、びっくり!

後半は、しまうまと子どもがトンネルに入ると、しまのない馬と縞模様の服を着た子どもに変身!など

予想もつかない変身ぶりに、高学年の子どもたちも見入っていました。

いつもすばらしい公演をしてくださる「ありす」さんに感謝

カニとカラフルな

7月4日 どこでもシアター

7月4日 2年生がさくらホームでどこでもシアターを行いました。

「かえるのうた」「かっこう」「ぷっかりくじら」の斉唱・輪唱、演奏を発表しました。

テンポ良く、変化に富んだ構成で拍手がだんだん盛り上がってきました。

終わりの挨拶で「また来ます!」の言葉に、会場は最大の拍手に包まれました。

授業で学習したこと、練習したことをまとめ・発表すると子どもたちの

「できる」喜びや「あらわす」喜びが増し、子どもたちの自信や学ぶ力が広がります。

学級内だけでなく、異なる学年、校内に併設しているさくらホーム等、

子どもが発表する場はどこでも劇場、子どもたちの発表の場を広げてほしい、

という願いを込めて「どこでもシアター」と呼んでいます。

子どもたちが、人の前で発表することの喜びを知り、どこにいていも自信をもって

「これがわたし!」と自分を表現できるようになってほしいと思います。

生き生きと自分を表現ししている2年生、その場をつくり育てている先生方に感謝

7月4日 いじめ見逃しゼロ集会

7月4日 児童会あげほ朝会でいじめ見逃しゼロ集会を行いました。

いじめがなくならない、継続化・深刻化する要因の一つに、間違った見方・考え方(シンキング・エラー)が

あります。

いじめに関するシンキング・エラーには次のようなものがあります。

①自分の言うことはいつも正しい。②これはいじめではなく「いじり」だ。

③いじめられている自分に悪いところがある。

④いじめをやめるように言っても変わらない。

①と②はいじめの「加害者」、③は「被害者」、④はいじめを見ている「傍観者」に見られる

シンキングエラーの例です。

集会の内容はせいかつ委員会の子どもたちが企画し、シンキング・エラーを全校で理解するために

「ウサギとカメ」のお話から導入する画期的なものでした。

委員会の子どもたちが「ウサギとカメ」を劇にして演示して、その中にある

シンキング・エラーは何かを投げかけました。

次に、教師が学校で起きる可能性のあるいじめの場面を演じました。

その後、教室に戻り各学級で教師も子どもも熱心に話し合う姿が見られました。

「ウサギさんは、カメに絶対に負けるはずはないと思って見下している。」

「カメさんは、かけっこだけでなく、スイミングでもきょうそうできる関係が良い。」

など、新たな視点が子どもたちから出ました。

話し合いをもとに、各教室で、これまでより一層「なかよく・かしこく」生活するための

約束や目当てが生まれました。

学校からいじめをなくそうとする子どもたちと教師に感謝

6月29日 保育園・幼稚園・小学校連携協議会

6月29日 保育園・幼稚園・小学校連携協議会を行いました。

1年生の出身保育園・幼稚園の先生が、小学校の授業の様子を参観してくださいました。

授業は道徳の授業でした。

主人公の「かぼちゃ」がつるをのばして周りの植物たちが困っているという想定でした。

保育園・幼稚園の先生からは、意見を述べる1年生の姿を見て、「半年で成長した」と褒めていただきました。

また、それぞれの個性は生きていて、その子らしさは変わらず見られてほっとしたという

あたたかい言葉もいただきました。

子どもたちを大切に育てて下さっている保育園・幼稚園の先生方に感謝

6月28日 4年生国語授業公開

6月28日 4年生が国語の授業公開をしました。

「一つの花」という物語教材です。

4年生は、この学習の前段階で、物語を読んでみんなで考える「問い」を

話し合いました。物語の場面に沿って5つの「問い」が生まれました。

学級で「問いストーリー」を名付けました。

28日は、5つ目の問いについて考え討論しました。

5つ目の「問い」は、

”戦争中のゆみ子(主人公)と10年後のゆみ子は、どちらが幸せか。”でした。

戦争中・10年後と考えは、分かれました。「その他」になって迷っていた子どももいました。

戦争中は「家族愛」、10年後は「豊かさ・平和」等の理由を物語に書いてあることから推測して

意見を述べていました。

ゆみ子は、「スキップして出てきた」と書いてあるから、楽しい気持ちでいる。だから、10年後の方が幸せだ

というように、根拠に解釈を付けて述べる姿に目を見張りました。

自分の考えを言える4年学級に感謝

6月27日 たなばた集会

6月27日 たなばた集会がありました。

一人一人が願いを込めて、短冊や飾りを作り笹に飾りました。

多くは、「・・・ますように」という願いですが、中には、

「〇〇が◇◇になりました。ありがとうございました。」と

感謝の言葉を書いている子がいました。1年生です。

すばらしい子がいるなと感心しました。きっと子の子は幸せになるだろうと思いました。

七夕飾りに感謝の言葉を書く子がいることに感謝

6月26日 プールでの学習が始まります

6月26日 プールでの学習が始まりました。

今年から、健康アプリを使用して、健康状態や水泳の可否判断を伝えていただくことになりました。

登録手続きやテスト期間でのご協力ありがとうございました。

本日は、3年生・4年生と5年生・6年生がプールに入りました。

水の冷たさや気持ちよさに子どもたちの歓声が聞こえました。

元気な子どもたちとプールに入れるようにご準備くださったみな様に感謝

6月23日の給食運搬の不具合は解消されました。感謝

6月23日 みんなで対応

6月23日 アクシデントがありました。

子どもたちが食べた後の食器類運搬に不具合が生じ、職員で運ぶことになりました。

私たちが運んでいる姿を見た子どもたちは、迷わず「私たちもやります」と運搬を手伝おうとしてくれました。

職員と子どもたち20人ほどで運搬はあっという間に終了しました。

進んで運んでくれた子どもたちの気持ちと行動力に感心しました。

困っている人に手を貸す、人のために行動できる姿は、

「なかよく・かしこく」のそのものの姿でした。

職員と子どもたちの行動と気持ちに感謝

6月22日 代表委員会

6月22日 代表委員会がありました。

今回は、生活委員会からいじめ見逃し集会で話し合う内容についての提案があり話し合いました。

いじめ見逃し集会では、いじめを深刻化させたり解決を遅らせたりする要因となる

間違った見方・考え方(シンキング・エラー)に着目して話し合います。

いじめの「加害者」が、「学級内で自分の言うことはいつも正しい」と考えていたり

いじめの「傍観者」が「いじめをやめようと言ってもなくなるはずがない」と考えていたり

いじめの「被害者」が「いじめられるのは自分のせいだ」と考えたりすることは、

正しい考えではありません。

いじめの行動の背景にあるこのような見方・考え方について

いじめが起こる前に、全校の児童が共有している学校にすることでいじめがなくなると考えています。

このような集会を企画した児童会のみんなに感謝

6月21日 全校スポーツテスト

6月21日 夏至 全校スポーツテストを行いました。

正確に言えば「新体力テスト」です。

国民の体力・運動能力の現状把握するための「体力・運動能力調査」のために、

1964年〜1998(平成10)年までは「スポーツテスト」が、

1999(平成11)年以降は「新体力テスト」が利用されていました。

私が子供の頃は、背筋力測定や踏み台昇降運動などがありました。

年齢によって種目数は異なりますが現在大洲小学校は、

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、50m走、立ち幅跳び、シャトルラン、ソフトボール投げの

8種目を測定しています。

縦割りグループ毎に上級生が下級生を引率し、長座体前屈やソフトボール投げ等のり方の

手本を示して実施しました。

シャトルランや50m走は、予め体育の時間に学年で測定しました。

ここ数年、外で運動する機会などが減少傾向にあり、子どもたちの体力が心配でした。

結果は、心配に及ばない様子でした。

6年生は、シャトルランで10点満点の80往復以上の子が何人もいて中には100往復を超える子もいました。

ボール投げは、40m以上投げる子がいて、驚きました。

これからも楽しい体育や遊びを通じた体力づくりを進めていきます。

元気な子どもたちに感謝。

6月20日 2年生校外学習 3年生5年生歯科指導

6月20日 2年生が生活科校外学習「まちたんけん」に出かけました。

今回は、番神方面です。学校を出発し歩いてたんけんしました。

番神堂、諏訪神社、夕陽の森、西部保育園、番神海岸などを回って帰ってきました。

かなりの距離です。

歩いて、疲れているかと思いきや、昼休みは外に遊びに出ていました。

3年生5年生は歯科衛生士さんの指導を受け、歯みがきの仕方を勉強しました。

3年生は、「染め出し」で磨き残しを確かめ、歯みがきのポイントを学びました。

5年生は、歯周病について勉強しました。デンタルフロスを用いて、歯間の汚れを丁寧に落としました。

歯科衛生士の先生は、真剣に学ぶ、大洲っ子に感心していました。

元気に楽しく学ぶ大洲っ子に感謝

6月19日 睡蓮の花が咲いています

6月19日 校地内の池の睡蓮が咲いています。

夏になると水辺に咲く美しい花を咲かせます。

睡蓮に姿形がよく似ている植物に蓮があります。

睡蓮はスイレン科スイレン属で浮揚性植物といって水面に葉を浮かばせます。

蓮はハス科ハス属で挺水植物とっいて水面から葉を立ち上がらせる植物です。

ハスの花弁は、幅広で丸みを帯びています。お椀のような形で花の中央には大きな花托があります。

スイレンの花弁は、細長くシャープな印象です。

睡蓮も蓮も葉は円形ですが、葉に切れ込みがある方が睡蓮です。

蓮の葉は水をはじき、そのしくみは、ヨーグルトの蓋の裏などに利用されているそうで。

実はかなり違う植物ですが、どちらも泥の池から美しい花を咲かせます。

池をのぞくとたくさんのメダカが泳いでいます。

小さなメダカもたくさんいますので、今年生まれたメダカでしょう。

実は、そのメダカは、30年前校舎改築の頃に、池ができたころに入れたメダカが

代々生き続けているらしいです。

身近に命を感じることができる大洲小学校に感謝

6月16日 五十嵐冷蔵「100年史」寄贈

6月16日 五十嵐冷蔵様寄贈「五十嵐冷蔵100年史」が学校に届きました。

記念誌を開くと、そこには、創業者の五十嵐與助翁の生い立ちから創業、

創業から現在に至るまでの創意と努力、未来への展望が記されていました。

1878(明治11)年に中浜で生まれた五十嵐與助翁の生涯は、

日本の未来を生きる子どもたちに学んでほしい生涯です。

時代の大きな変化の中、幼小から培った働くバイタリティーが礎となり、

世のため人のため社員のために事業を興し

創業時以来、第一次世界大戦、関東大震災、世界恐慌の時代に起きる

様々な困難に「融和・協力」の社風で乗り切りました。

「バナナの早期色付け法」「対米鱈輸出による日本漁業再建」「粕漬けの鱈」「水産物の冷蔵」等、

次々と生まれるの創意と努力で未来を拓いていく物語は、読んでいて胸が躍るようでした。

記念誌には、「五十嵐記念館」と大洲小学校の子どもたちの感謝の手紙も掲載されていました。

6年生は、五十嵐與助翁の生涯について社会科や総合的な学習の時間で学んでいます。

図書委員会のメンバーは、五十嵐記念館の図書利用者を増やすための「リニューアル計画」に取り組んでいます。

子どもたちには、他の学校ではできない五十嵐與助翁を学んでほしいと思います。

大洲小学校には素晴らしい先人たちがいることに感謝

6月15日 交通安全教室

6月15日 交通安全教室がありました。

1・2年:歩行教室 9:30~10:15

3・4年:自転車教室 10:25~11:20

5・6年:自転車教室 11:25~12:00

例年グラウンドで実施してましたが、今年度はアリーナに道路環境を設置して実施しました。

天候に左右されず実施できたこと、説明がよく伝わること、コースを何回も練習できたこと等

屋内実施はメリットがたくさんありました。

交通事故は今から50年程前をピークに平成初期に一事増加傾向になりましたが、年々減少しています。

その要因の一つが安全教育の普及です。

当日は、市役所市民生活部市民活動支援課生活安全係の指導員の皆様やPTA役員様の協力のおかげで

安全教室を実施することができました。

子どもたちは、交通安全の新たな知識を身に付けることができました。

おかげで、子どもたちは活動に真剣に取り組むことができました。

指導・協力して下さった市役所市民生活部市民活動支援課生活安全係の指導員の皆様やPTA役員様に感謝

6月14日 歯科教室

6月14日 昨日2限に1年生が歯の勉強をしました。

養護教諭による指導で歯の大切さを学びました。

6才頃に生える「6歳臼歯」は「第一大臼歯」と呼ばれます。

これは、いちばん大きく、かむ力が1番強いので、「歯の王様」とも呼ばれているそうです。

生えたばかりの歯はとても柔らかいので、「虫歯菌(ミュータンス菌)」により虫歯になりやすいのだそうです。

生え始めは歯の丈が低く、歯磨きに気を付けないといけないそうです。

1年生の普段の歯磨きはどんなかと「染め出し」をしました。

歯と歯の間、奥歯の溝、歯の歯茎に近い部分は汚れが落ちにくく赤く染まることが多そうです。

小学生には歯磨きは意外と難しいことです。鏡を見ながら1本1本真剣に赤い部分を落とすように磨きました。

すると、歯の表面がつるつるしてとても気持ちよかったそうです。

真剣に学ぶ子どもたち、鏡などの準備にご協力いただいた保護者の皆様に感謝