文字

背景

行間

学校の様子

蓬莱の玉の枝 ~1年生・国語~

1年生の国語の時間をのぞいてみました。

単元は、「蓬莱の玉の枝」(竹取物語から)でした。古典は、今の言葉と読みや意味が異なる文章で、生徒たちにとっては英語以上に難解かもしれません。とても、とっつきにくい分野でもあります。しかし、かぐや姫くらいは知っているもの。竹取物語の中から、かぐや姫をお嫁に欲しい皇子たちに難題を出す、「蓬莱の玉の枝」という場面です。

知っていることを手掛かりに、古典に興味を持たせたい。情景が頭に浮かぶようになるには、まずしっかりと読み込み、情報を正確に増やすこと。授業者は工夫して、どれくらい本文の内容が頭に入ったか、○×クイズ形式で振り返りをしていきました。問題は5問。全員正解者は、本文の内容が正しく頭に入っているということです。

正解者多数の中、最後の問題。「駿河の国とは、今の何県?」。これは良問!本文には富士山の名の由来も出てきます。正解を絞り込む候補は2県・・・

このように、国語であっても、社会科の知識も必要になりますから、読み物は総合学習です。本に親しみ、文に親しみ、古典にも親しんでほしいものです。古典の良さは、千年も前の人たちでも自分たちと同じように感じ考えたりするものなのだ、人の喜びや哀れを感じることに意味があると思います。ここが小学生との違いだよ。頑張れ1年生たち!

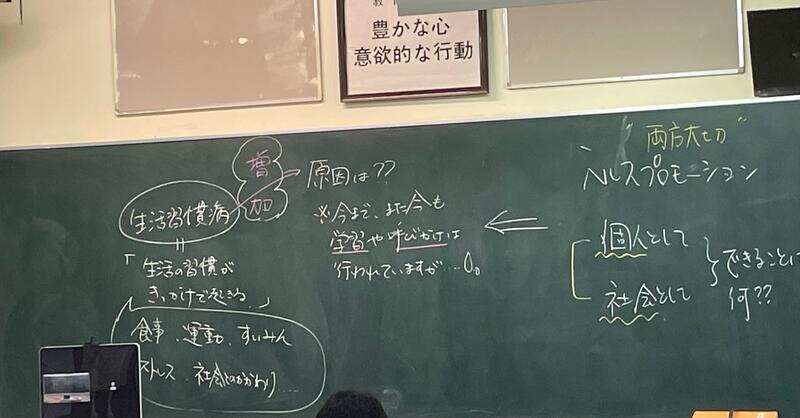

さぁ、家族にヘルスプロモーション! ~2年生・保健体育~

2年生の保健体育をのぞいてみました。

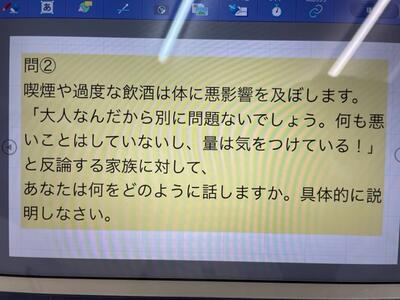

飲酒や喫煙等が健康に及ぼす害に外について学習してきた2年生たち。今まで学習した知識を総動員して「ヘルスプロモーション(21世紀を生きる人々に対しての健康戦略)をしてみよう!」という課題に立ち向かっています。飲酒や喫煙にどんな害があるかだけを訴えても、「わかっているよ!」「大人なんだから!」「自分でコントロールできる!」など、多くの反論を浴びることでしょう。人々が納得して、健康について真剣に考え、その人のため、社会のために行動することを促すために、どんな風に説得すればいいのか、これはかなり大変な問題です。

保健体育なりの『見方・考え方』を生かして、どう困難な課題に立ち向かうか。複数あるであろう解答の中でより最適解は何か。多くの人を納得させるためにはどうしたらいいか、を考える、とてもいい課題です。このような問題をどの教科でも考えて立ち向かわせていくのが、「主体的、対話的で深い学び」のある授業、「深い学び」から得た力を発揮する場面と言えます。さて、御家庭で是非、「家族ならどう説得するのか?」話題にしてみてください。(私の考えるヒントは社会保障費ですが…)

大きく成長して帰ってきました! ~3年生・修学旅行~

9月21日、22日と3年生が修学旅行に行ってきました。

コロナ禍、3月に予定していた関西方面の修学旅行が延期となってしまった3年生たち。方面を新潟に変更、時期を秋にずらし、「なんとしてでも中学校生活の大切な行事を成し遂げる!」という執念で臨んだ令和4年度でした。

私も4月に赴任し、「この3年生たちと、絶対に修学旅行に行きたいっ!」と願いをかけて、ここまで来ました。6月以降、急に感染者が拡大し、先が見えない状況もありましたが、統計的に秋は感染者が減少する傾向。台風が襲い来る大変な週末を乗り越え、修学旅行当日を迎えました。

自分たちの3つの目標達成を目指している3年生たち。実行委員の今までの努力も並大抵ではありません。3年生たちの気持ちを一つにまとめ上げている様子が出発式から感じられました。「柏崎の中学生の代表ということを強く意識して、柏崎を辱めることのないよう、柏崎を誇れるよう、行動しよう!」と話をし、出発しました。

行先を変更したおかげで、素晴らしいホテルに泊まることが出来ました。大人でもめったに泊まれるところではありません。一流のサービスを受けての夕食。世界会議であるG7会議の場所にもなる予定と教えてくださいました。

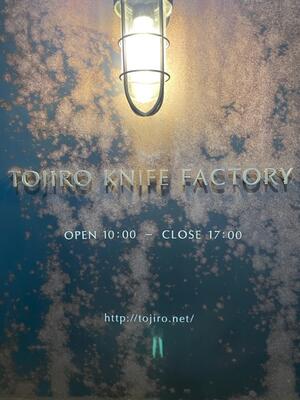

今回、新潟の学習となりましたが、金属加工のすごさ、県北の自然の豊かさやスケートパークでの体験活動など、新潟を再発見するような旅でした。大切なのは行先ではなく、「仲間たちと時間や思いを共有すること」にあるのだ、と3年生たちの笑顔を見てつくづく感じました。実施できて、本当に良かった、心からそう思う素晴らしい旅でした。

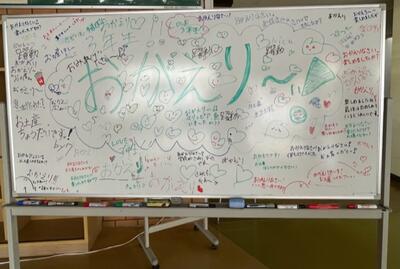

留守を守り、優しいメッセージで迎えてくれた後輩たちにも感謝です。温かい心でいっぱいな、西山中学校です。

3年生 修学旅行1日目②

【村上スケートパークより】

3年生 修学旅行1日目①

21日の朝、3年生が「仲間との絆を深める」、「社会において、時と場に応じた行動力を身につける」、「地域のものづくりや文化を学ぶ」ことを目的に、修学旅行に出発しました。旅行の様子を紹介していきます。

【燕市産業資料館より】