文字

背景

行間

学校の様子

いざ!という時のために。 ~避難訓練~

避難訓練を行いました。

今回は「火災」への対応です。一番身近な大規模災害の火災時に、どう行動をとるべきか、学校で、そして家庭地域で起こった際にも、この経験がしっかりと生かされるように、訓練を実施しました。

静かに整然と避難を難を行うことが出来ました。今後に生かしていきたい視点を御家庭地域で共有してほしいと思いここにあげます。

① 覚えていますか?「お・は・し・も」

小学校の頃から教えられているキーワード、「お・は・し・も」。これは、避難の時には「押さない」「走らな

い」「しゃべらない」「戻らない」というもの。「覚えていますか~?」と問いかけると、ほとんどの生徒たちが

知っていました。これこそ、訓練の成果だと頼もしく思いました。

② ハンカチ等で口・鼻を覆い、有毒ガスを吸って意識不明になることに準備する。

現状コロナ対策で、生徒たちはマスクを着用しています。だから、安心して避難しているのですが、いつかマス

クをしなくなります。その時のために「ハンカチを常時携帯する」という指導をしました。ない時は、服の袖で覆

うということも話しましたが、布一枚が命を救うと思えば、やはり常時ハンカチを携帯する習慣づけをさせたいも

のです。

③ 緊急時でも、「整然と」行動した方が、「われ先に」と行動するよりも早く避難ができる。

ある実験でこのことが証明されたと言います。出口の広さは限られているものです。そこに、大勢が集中すれ

ば、当然出られないし時間もロスです。また、締められた窓から勝手に逃げれば、大量の酸素が供給され、火の勢

いが増して大惨事につながることもあります。そして、災害は、授業中にだけ起こるわけではありません。いつも

廊下に整列をして避難するわけではありませんし、学校外で起きたらなおさらです。そんなときもパニックになら

ず、冷静に規則正しく避難をしたほうがよい、ということです。

この避難訓練を通して、まずは自分の命は自分で守る、ということをしっかりと身に付けてほしいと思います。

中間テスト、始まる!

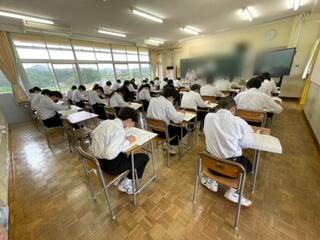

令和4年度、1学期前半の学習の成果をまとめるべく、今日は中間テストです。

この日をめがけて、チャレンジウィーク期間を通じて、いえその以前から、学習した内容を振り返り学習の定着を目指して頑張ってきた生徒たち。廊下に並べられたカバンがすばらしい。教室に持っていけるのは、筆記用具のみ。もはや、教科書やノートを振り返ることなく、答案用紙と闘う。その決意が表れていて、潔く清々しく感じました。

1年生は、数学。

2年生は、社会。

3年生は、国語。

それぞれの1時間目がスタートしました。表情は真剣そのもの。一人一人の顔を見て、心からエールを送りました。

がんばれ、みんな!

メディアについて、みんなで真剣に考えた・・・~道徳~

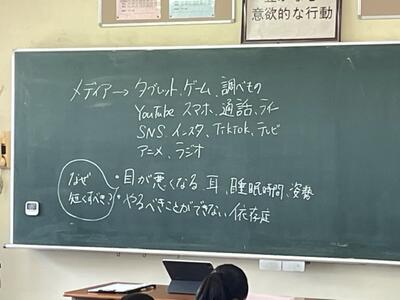

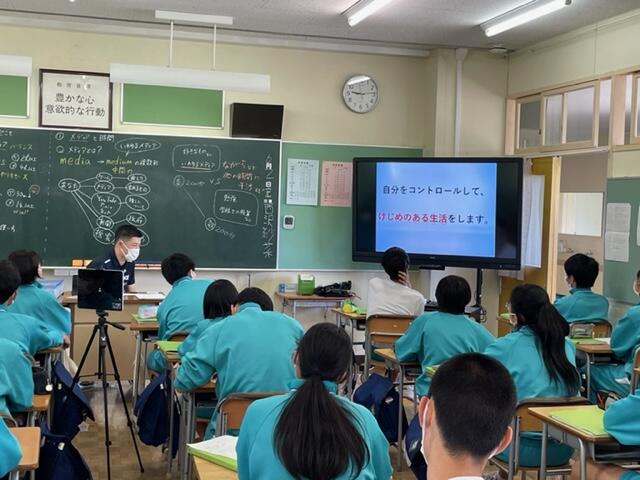

すこやかウイークに合わせて、望ましい生活習慣や学習の仕方について、各学年が道徳授業で考え、そして議論しました。

1年生は、メディアとはどんなもので、その良さと悪さを考えていました。

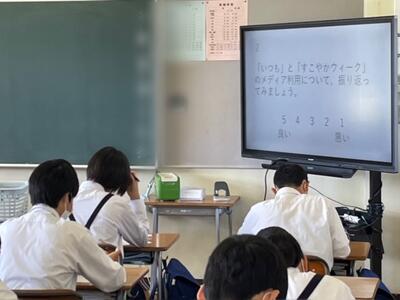

2年生は、家庭での様子を記入した「すこやかチャレンジカード」を前にして、テスト前の自分の生活と今までの生活の仕方の違いを振り返っていました。

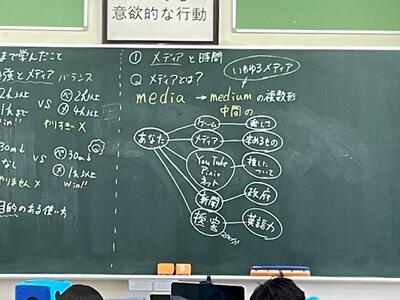

3年生は、「メディアとは何か?」ちょっと1年生とは違った考え方をしていて、これには私も腑に落ちました。

「みんなは、スマホやタブレット、インターネットやSNSをしたいのではなく、それを通じて好きな曲を聞くと⇒楽しい、元気が出る、それを通じてやるゲームから⇒快感やスリル、を得ているんです。メディアとはmedium(中間の)から来てるんです。あなたたちは、メディアに触れることで、実は楽しさや感動や喜びを手にしていたのです」という、さすが英語教師らしい切り口の話でした。喜び楽しみを得たいがために、長時間メディアに触れている現実。真剣に3年生たちは、考えていました。

今は、「未来をたくましく生き抜く力を得るために⇒国語、数学、社会、理科、英語を学ぶ」ことが大切。言い換えれば、各教科をメディアとして、知識や思考力、表現力等の「力」を手にしていきます。そう考えると、実感が出てきます。「自分をコントロールして、けじめある生活をしよう!」

さあこの週末、君の24時間を最大限有効に使おう!

6月は、人権について考える月間

6月は人権について考える月間です。

世の中にある差別の実態や差別の不当さや理不尽さを知るとともに、陰に潜む差別にも気が付く人権感覚を磨き、差別をしない許さない、差別をなくしていこう、という態度を養う機会としていきます。

人権擁護委員の方が2名来校してくださり、生徒会の本部役員と共にさわやかなあいさつを交わしながら、パンフレット等を配布してくださいました。「誰もが、自分を尊重され、自分らしく生き生きと生活ができる」。それは学校だけでなく、社会全体がそうなっていくことを目指さなくてはなりません。学校では、道徳教育を含め、全教育活動で取り組んでいきます。

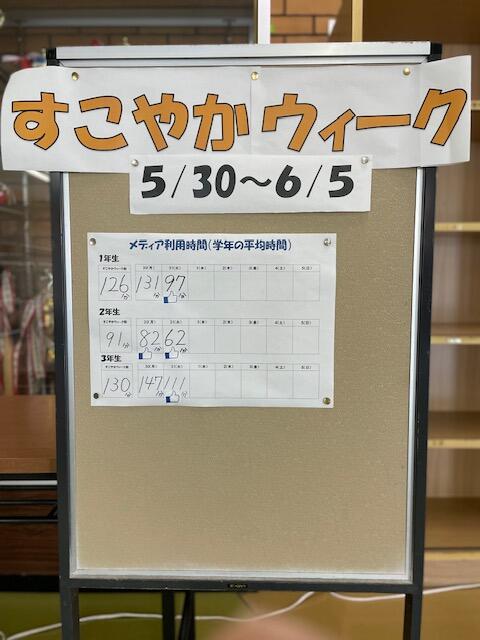

すこやかウィークの進捗状況

さて、すこやかウィークも折り返しに入っています。御家庭での生徒たちの様子はいかがでしょうか?

写真の通り、学年ごとに生徒の取組の平均値を玄関に掲示しています。したいことを少し我慢して、学習時間を確保している様子が伝わってきます。テストは結果が出てしまうわけですが、この「努力の過程」をくみ取ってやって、結果以上に努力している姿を褒めてやってください。テストまで、あと4日!