学校の様子

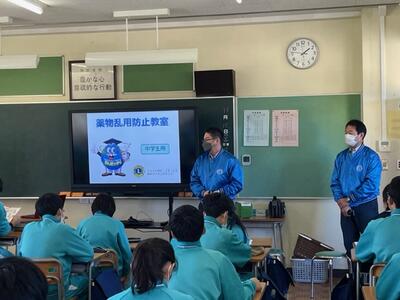

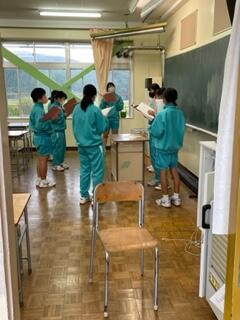

薬物乱用防止教室

3年生対象に、薬物乱用防止教室が開かれました。

義務教育を修了しようとする今、社会に潜む犯罪に気付き、自分で自分を守る力を身に付けるべく、ライオンズクラブから2名の講師の先生が来てくださいました。

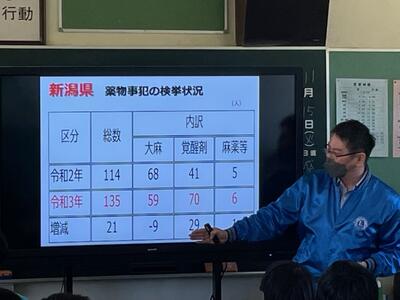

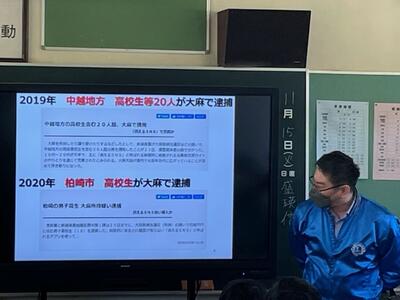

麻薬、コカイン、大麻、合成麻薬、危険ドラッグなど、都会だけの問題かと思うと、新潟県では135件もの犯罪が検挙されている(令和3年度)。そして、2020年には柏崎の高校生が大麻の使用で逮捕されているという事実を聞き、決して遠いところの話ではない、ということを実感しました。また、それらの誘惑はSNSを通じて知り合った「友達」や「恋人」と思っていた人を仲立ちとして、「麻薬や危険ドラッグ」等と認識しないまま使用し、中毒症状に陥ってしまった例を動画から学びました。

「これを飲むと、集中できるよ。眠くならないよ。サプリ(健康補助食品)だから大丈夫!」

こんな、甘い言葉で使ってしまうという、恐ろしいものでした。不安や恐怖からまぬかれる術は、「正しい知識」です。このことを卒業後の生活でしっかりと生かしてほしいものです。

ライオンズクラブの皆様、本当にありがとうございました。

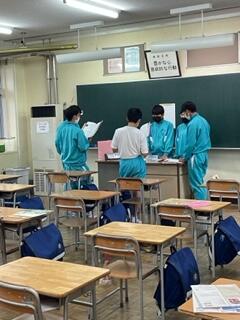

自己ベストをたたき出せ! ~ 後期中間テスト ~

自己ベストをたたき出せ!

土日とテスト勉強に多くの時間を費やしたであろう、生徒たち。登校するあいさつと共に、標題のセリフをエールとして投げかけました。今日は、いよいよ後期の中間テスト。中間はテストが1日しかないため、きっとこの土日の追い上げは皆大変だったことでしょう。努力してきたことを、この日のこの時間に出し切る。自分の中の確かな力をぶつけてほしいものです。

しかし、テストは「自己理解度を図る物差し」にすぎません。テストが終わった後、「何が大切だったのか」をしっかりと見直し学習し直して、頭の中を100点満点にする。テストは、間違い発見器なのです。結果の点数だけで評価をするのではなく、そこに至る過程を褒め、しっかりと振り返りテストの復習をしている姿こそ、褒めてあげてほしいものです。

「自己ベストをたたき出せ!」ここには、他者との比較ではなく、過去の自分を乗り越えようとする尊さ、へのエールです。

3年生にとって、定期テストは残すところ1回となりました。今回の中間テストにかける思いは、人一倍だったことでしょう。いよいよ、進路に向かう大一番。これからの3カ月の学習で、太い太い力を育ててほしいものです。

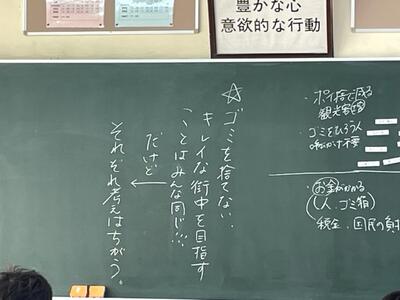

社会的な問題をきっかけに・・・ ~道徳・1年生~

1年生の道徳授業をのぞいてみました。

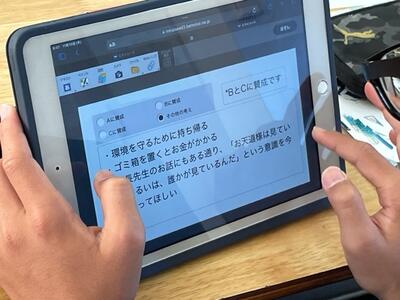

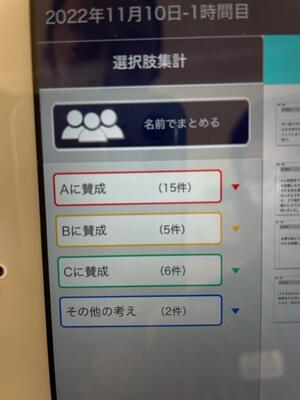

ある大学生の投書を題材に授業が始まりました。「ごみのポイ捨ての無くならない日本社会。アメリカのようにいたるところにごみ箱を設置すべきではないか。」という内容です。これに対して、生徒たちは考え、自分の意見を答えていきます。次に、この投書に対するAさん、Bさん、Cさんの意見を読みます。自分が共感するものはどれか、またその理由を考えていきます。投書に初に共感する意見と、「日本人には、自分で出したごみは持ち帰るという道徳心がある」「ゴミ箱設置にはたくさんのお金がかかるだろう」という意見です。

タブレットを活用した道徳授業。深く考え心を豊かにする道徳にPCは必要か?と思われるかもしれません。

しかし・・・自分の考えを回答する時間は個々に違います。授業者は、個々の思考の時間を保証してやると、早く書き終わった生徒は間を持て余してしまうものです。タブレット学習は、書き終わると他の生徒の意見を自由に見ることが出来、待ち時間が無くなるとともに、生徒同士の意見交換がとてもスムーズにできます。

そして、今回のように「どの意見に賛成か?」といった意見集約も瞬時に行われ、どの意見が多数派なのか、すぐに可視化されます。

それらを基に、子供たち生身の意見交流や議論が行われます。ここが一番大切なポイントで、この議論が焦点化され、議論の時間が確保されるのです。

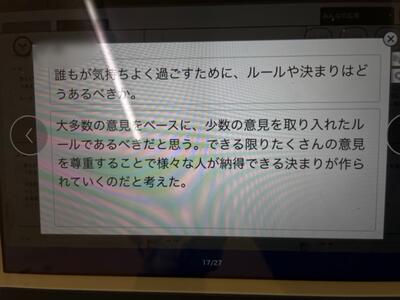

最後に、何を考えてほしかったのか。それは、「ゴミをポイ捨てするのは悪い。これはどの人もわかっている。しかし、取るべき行動に対してはいろんな意見がある。その誰もが納得して(あるいは妥協しながらも)生きていくためにはどうあるべきなのか?」という、私たちの生活全般でぶつかる、多様な人々が同じところで共生していくためにはどうあるべきか、という普遍的な問題について考えさせているところが、今日の授業の肝、授業者のねらいでした。1年生の心の発達を考えると、とても高次な思考段階を経ないと難しいことだと感じましたが、まず、身近な共感できる話題からスタートし、仲間の意見を知り、他者の考えに触れる経験を経ると、しっかりとした考え方を持つ生徒が出てきます。

すでに、「民主主義」という言葉を咀嚼したかのような意見が出て、私は驚きました。尊敬の念すら持ちました。

Super Student at Nishiyama JHS!

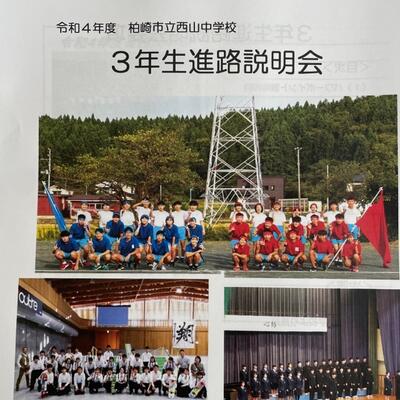

令和4年度 進路説明会 ~3年生~

今日は、3年生の進路説明会です。たくさんの保護者の皆様に御来校いただきました。ありがとうございました。

3年生たちの目指す高等学校等の手続きは、インターネットの普及もあり便利なようですが、初めて行う方々にとってみれば、より複雑になってきているといういい方もできます。特に、私立高校の入試は複数回の受験が出来たりと、より複雑です。そして、肝心なのは「手続きには〆切がある」ということ。手続き漏れで、進むべき進路が閉ざされた、なんていうことが絶対あってはなりません。そのために、今日の説明会を設けています。

冒頭あいさつでは「3年生との別れが近づくのは大変寂しいこと。しかし、自分自身の夢や目標に向かって進む3年生たちを精一杯送り出したい。夢や目標がまだ見つからない人がいていい。それを見つける3年間にしてほしい。18歳成人となり、より大人の扱いをされる。選んで自ら門をたたいたのが高等学校であり、時に自己責任を問われる。そんな厳しい一面がある一方、高度情報化でより複雑化する社会において、皆さんの置かれている状況も変わり、思い悩むことが多くなっていくのも事実。困った時は、困ったと言っていいところ。助けを求めていい場所だ。伝え合うことの大切さを十分に知っている皆さん。自分の気持ちを伝えること、困ったら助けを求めることを恐れずに。ここにも、仲間たちがいます。自信をもって、自らの道を進んでほしい。」と話しました。

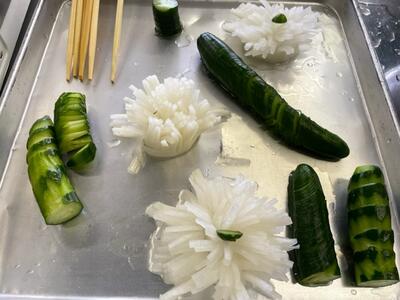

師匠に学ぶ!包丁を使いこなせ ~2年生・総合~

2年生は総合的な学習の時間で、いろいろな職業について学習を深めています。

職業観をもって、将来のために目標を目指して学ぶ、キャリア教育の一環です。今回は、市内でお店を開いていらっしゃる、割烹・いなほの小池様と、呑食処・三五郎の品田さんに来校いただき、板前職人としての技、包丁の使い方を御指導いただきました。

野菜を包丁の技術で見た目も鮮やかに変えてしまう「飾り切り」を教わり、実践してみました。小池様の模範演技では、一本のキュウリが、蛇腹のように長くなったり、らせんが付いていったり、見た目がどんどん鮮やかになっていきました。見ていた2年生たちからは感嘆のため息が漏れていました。包丁で野菜を切るのも精一杯なのに、そのような様々な技法で食感もおいしく変わることを聞いて、その技術の確かさに感心していました。

いよいよ、2年生たちの実践です。日頃、使ったことがない包丁に悪戦苦闘。まるで、カッターで鉛筆を削るような格好の生徒もいて、見ていてひやひや。しかし、これこそ体験です。使うこと以外にモノの上達はないのですから。

切った野菜は、塩水につけると柔らかくなって食べやすい、ということも学習しました。今日のねらいのもう一つは「食育」にもあります。豊かな食生活に、包丁技術は欠かせないことも学びました。お客様をもてなすために、常に心遣いをしていること、また、お客さんの笑顔が働く活力となることも、教えていただきました。

今日練習した技術は、野菜の酢の物をつくるのに活用できるそうです。ぜひ、家庭できゅうりや大根の酢の物を作ってみてほしいものです。

3年生、ハンドボール真剣勝負! ~保健体育~

立冬を過ぎ、いよいよ暦は「冬」です。

テストも近づきますが、寒い寒いと縮こまっていては、健康体力の維持増進は望めません。受験期、運動不足により肥満傾向が見られたり、せっかく鍛えてきた筋肉が落ちてきて代謝が悪くなったりすることで、体調不良が気になる頃です。その分、体育授業では、運動量が多くしかもみんなで楽しみながら活動できる、ハンドボールに取り組んでいます。経験者が少ないスポーツでもあり、生徒たちは興味津々。バスケットボールより接触が少なく、ボールが小さいのでパス回しが速く、スピーディ―に展開しています。

男子も女子も、チームで協力しながら思い切りゴールめがけてボールを投げ込んでいました。いい汗をかき、血の巡りも良くなったことでしょう!学習の効率を上げるためにも、適度に筋肉を使い血流を良くした方がよいようです。家庭においても、ストレッチや多少の筋トレを取り入れることは、ストレスを軽減し学習に良い影響が出ます。3年生にとっての真剣勝負の後期中間テストが迫ります。

がんばれ!3年生。

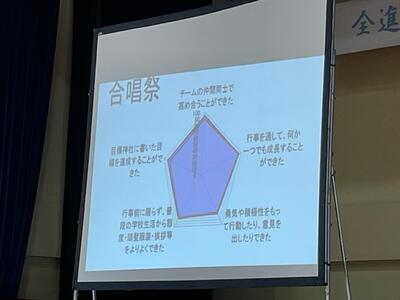

合唱祭を振り返り、そして更なる「全進」(生徒会スローガン)を!

合唱祭が終わりました。御来場いただいた皆様、ありがとうございました。

各学年のフルパワーを存分に発揮し、全校合唱で3学年が統合された素晴らしい歌声と声の広がりで満たされた体育館。心に深く深く刻まれました。

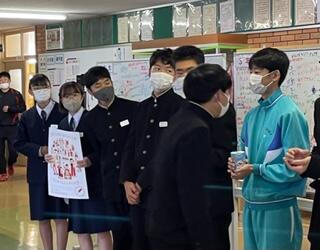

さて、生徒朝会でその振り返りが行われました。感じた想いのシェアリングです。春から生徒会が進めてきた、自分たちが励まし合い高め合う集団として成長出来てきているかをマラソン記録会終了時、体育祭終了時と今を比較し、みんなで成長を確認し合いました。

会長の桜さんから、新たな提案がありました。それは「心プロジェクト」。

みんなが成長を遂げてきている。もう一度振り返り、みんなが本当につながっているか、人の思いに気が付き温かい関係を創ろうとしているか、まだまだ私たちの「心」は成長できる。温かく、豊かに、優しく、人を思いあって、そんなことを心に強く意識してみんなで取り組む、それが「心プロジェクト」です。

日々を振り返ってみることから、今の自分たちの「位置」を確認することから、一歩の前進(全進)がまた始まります。

令和4年度 合唱祭 ~心動 届けよう この思い~

昨日の豪雨も朝には上がり、朝日の差し込む秋空の中、合唱祭を行いました。

夏休み前から曲を決め、音楽の授業はもちろん、10月に入ってからは朝、昼休み、放課後と練習を繰り返してきました。声が出ていない、歌詞を覚えていない、曲のイメージが伝わってこないなど、それこそいろんな困難があったことと思います。特にみんなをひっぱるリーダーたちは、大変な苦労があったことでしょう。しかし、次第に歌声が大きくなりハーモニーが整ってくることに学級のみんなの成長を感じていたことと思います。

後期は、「共感すること」を成長のテーマとしました。合唱は、まさに曲に詩に込められた思いに共感し、頑張る仲間の思いに共感し、伝えたいみんなの気持ちに共感し、みんなで歌い上げます。1年生、2年生、3年生の合唱、そして、全校合唱。吹奏楽部からの演奏で幕を閉じました。講評に、松浜中学校の矢島先生をお迎えし、お言葉をいただきました。それぞれの学年ともに、良さを褒めていただきました。そして、西山中生徒の立ち居振る舞いの素晴らしさは、昨日今日できることではない。日々の生活の素晴らしさですね、とおっしゃられた時、生徒たちの内面を褒めていただけたと思い、私は本当に嬉しかったです。

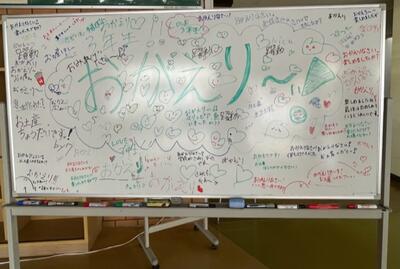

たくさんの御家族、保護者の皆様に御来校いただき、温かい拍手、温かいメッセージをたくさんいただきました。当日防災訓練と重なり、緊急メールのテスト等があって携帯電話の音を鳴らさないよう御配慮いただくなど、不慮の対応もあったのですが、ホワイトボードに応援メッセージを書いていただくなど、たくさんの励ましをいただきました。

本当にありがとうございました。生徒たちは今日の思いを今後の生活にしっかりと生かして今後の成長につなげていきます。今後ともご支援ください。

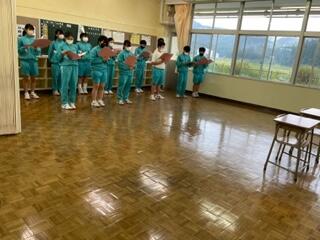

本日、本番リハーサル!

本日5限に、合唱祭の全体リハーサルを行いました。

開閉会式に、入退場等の練習をしました。本番は歌もそうですが、凛とした姿を見せられるよう、確認です。その後、全校合唱の練習をして、それぞれの最終的な課題を持ち帰りました。全校がそろった歌声は、決して人数が少ないとは感じない迫力がありました。生徒たち一人一人の気持ちが、何倍にもこもっていたからだと思います。

放課後は、2年生が体育館練習でした。リハーサルの後だけに、気合十分といった雰囲気でした。

練習の開始からリーダーを中心とした、自分たちの自主運営です。大成長を遂げている姿にすでに感動です。2年生の歌声は、情感たっぷりで聴いていると心がさざめき立つようでした。本番は、大波が来そうです。

皆さん、覚悟しておいてください!

現在の仕上がり具合は…?~合唱自己評価~

生徒玄関に、現在の各学年の合唱の仕上がり具合を数字で「可視化」してあります。

3年生の仕上がりがいいようですね。これを見て、1,2年生は大いに刺激を受けているようです。ホワイトボードにはたくさんの言葉が!自分たちへの激励だったり、他学年からの応援メッセージだったり、大変にぎやかです。熱い意欲や温かい言葉に元気が出てきます。

いよいよ明日の5限はリハーサルです。本番同様の形でステージで歌います。どんな仕上がりか、とっても楽しみです。

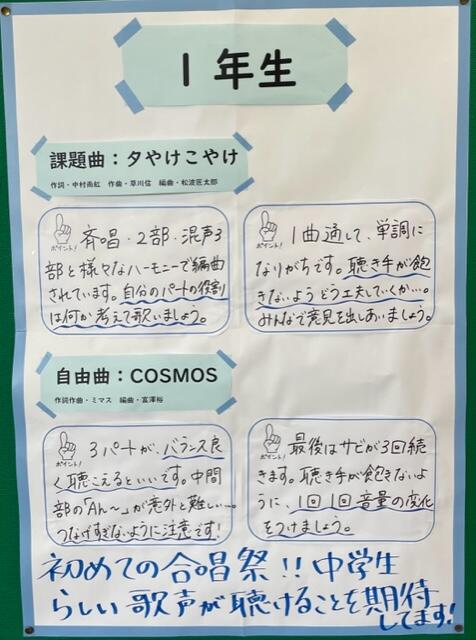

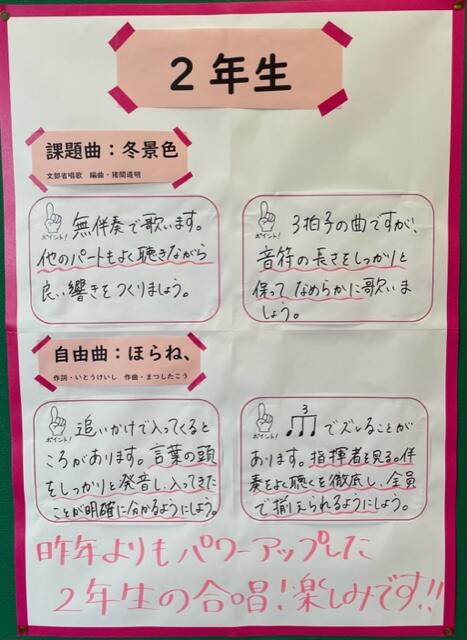

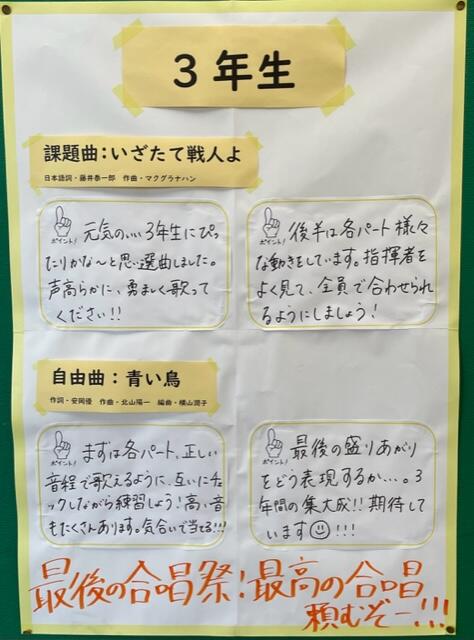

合唱祭、迫る!

土曜日に合唱祭が迫ってきました。

音楽科から、各学年の曲のポイントが示され、掲示されています。昼休みには、廊下を歩いている生徒がいません。熱心に、学級学年の練習に取り組んでいるからです。この各学年のポイントを頭において、必死に練習を繰り返しています。

日に日に声が大きくなり、曲想を捉えて情感を込めて歌う様子が見て取れるようになってきています。何より、毎日、自分たちの成長を評価しながら、そしてみんなで協力し合ってより良いハーモニーづくりに取り組んでいます。

各学年の自己評価は次の記事にお示しします。

赤い羽根共同募金、御協力ありがとうございます! ~生徒会~

登校時に、赤い羽根共同募金への協力活動を生徒会、美化委員会が中心となって行っていました。

今日明日の二日間の取組ですが、生徒を通じて御家庭からも多くの御協力をいただいております。大変ありがとうございます。災害のみならず、広く困っている人たちへ思いをはせながら、少しでも力になりたい、という善意を集める活動です。「ハチドリの一滴」の話の通り、自分にできることをする、大切なのは「困っている他者へ思いを寄せること」にあると思います。後期の一つのテーマ、「共感する心」いろんな角度で感じてほしいと思います。

伝えることが、楽しい! ~1年生・英語~

1年生の英語の授業をのぞいてみました。

春から始めた中学校の英語の授業。今日は、どうやら所有格、所有代名詞の学習のようです。絵を見ながらボールやギターなど様々なものが、「誰のものなのか」と英語で話しています。今日は、ALTの福田コートニー先生がいらっしゃる日で、英語のネイティブな発音を聞きながら授業に取り組める日。生徒たちのテンションも何割か増しに上がっていたようです。

ゲーム形式で楽しみながら、とにかく話す機会を増やしてどんどんいろんな人に挑戦です。英語はツール。話すため、意思を伝えるための道具です。間違いを恐れず、どんどん伝えあって上手になって欲しいものです。

ステージ練習、始まる! ~合唱祭に向けて~

いよいよ、ステージ練習が始まりました!

1年生の様子です。狭い教室では、響いていたように感じていた声も、広い広い体育館では聞こえ方が違います。今の実力を確認し、自分たちの課題を確認しました。これから本番まで、どうなりたいかを心に年次、そして何より、各パートとのハーモニーをつくるため、心を一つに力を合わせてほしいものです。まだまだ、十分に時間はあります!

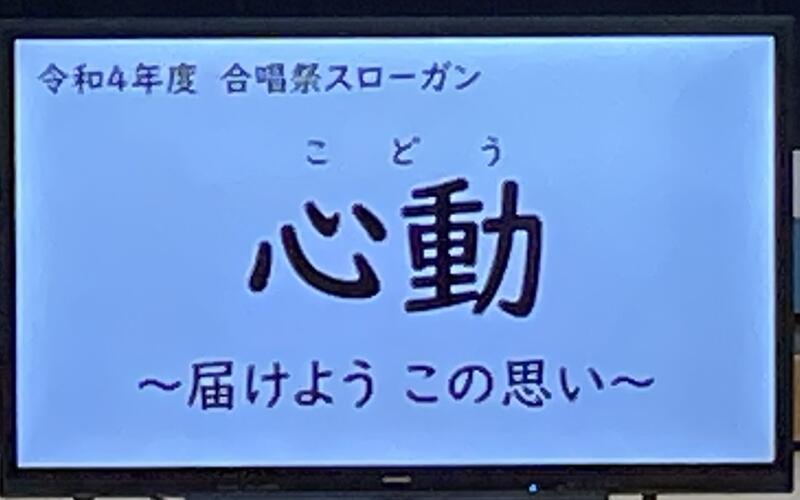

心動(こどう) ~合唱祭~

後期は合唱祭への取組からスタートしました。

準備はすでに夏前から始まっていましたが、いよいよ合唱祭実行委員会から今年度の合唱祭のテーマとなるスローガンが、生徒朝会で発表されました。

今年度のスローガンは「心動(こどう) ~届けよう この思い~」

学級全員で、西山中生徒全員で、歌に込めたそれぞれの思いを会場中に響かせて届けよう、というものです。そのために、朝会では一人一人がどんな思いで取り組んでいくのかをカードに書くことになりました。皆真剣そのもの。どんな思いが書かれているのか、とても楽しみです。きっと、仲間を思う気持ち、保護者への感謝など、温かい心が込められているのでしょう。

それを受けて、本格的に合唱練習も始まりました。昼休みの様子ですが、真剣そのもの。10/29がとっても楽しみになりました。

令和4年度 前期終業式・後期始業式 ~終わりは始まり~

体育祭明けの今日は、前期の終業式・後期始業式です。

本校は間に秋休みを取らないため(夏休みを削って授業を増やしていないからです)、終わりと始まりの日が重なります。何か不思議な日ではあるのですが、そもそも「終わりは新しいことの始まり」でもあります。終わったことをしっかりと振り返り、良いことは続け改善点があれば、それを始まりに生かしていってほしい、そんな話から今日の講話をスタートさせました。体育祭の躍動、個々に果たした役割、集団としてのまとまりを振り返りながら、後期2つの目標をもてるよう2つの話をしました。このことについては、学校だより等でお伝えしたいと思います。

さて、学年代表3名と、生徒会代表1名から、前期の振り返りと後期の目標について話がありました。

1年生代表は、「たくさんの初めてのことがあり、とても大変な前期だった。しかし、みんなで協力し何事も乗り越えてきた。二つの小学校が一緒になっていろんな違いも協力してやってきたことで、みんなが一つになれた。大きな前進(全進=これは生徒会スローガン)だった。」と、堂々と話しました。

2年生代表は「今まで感じていた男女の壁がなくなってきた。今まで人任せにすることが多かったが、これからはもっと積極性を持ち行動していきたい。今の3年生のようになる」と、原稿に目をやらず、しっかりと前を向いて話す姿はとても立派でした。

3年生代表は「体育祭を経て、仲間と協力する大切さを心から感じた。卒業に向けて最後まで、後輩の見本となるよう頑張りたい」と、やがて来る巣立ちの日を目指したさらなる成長について述べてくれました。

生徒会代表は「まだまだ生活を見直し、もっともっと素晴らしい学校にしていこう」と提案がありました。どの代表も態度が素晴らしく、言葉に心がこもっていました。それを聞いている生徒諸君の態度も立派でした。

私からは、「さらに心のレベルを上げた、温かい後期に必ずやしよう!」と話しましたが、生徒たちの真っ直ぐな目線にその手ごたえを感じた良い式でした。

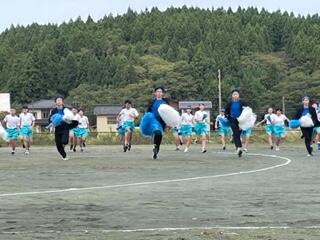

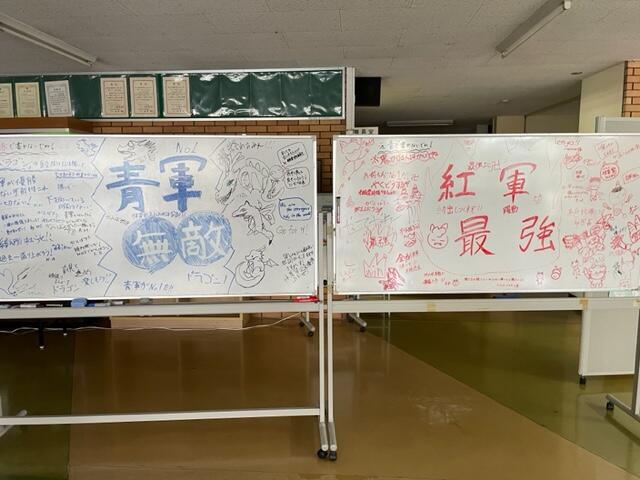

晴天の下、秋風吹く爽やかな季節の中で! ~令和4年度 西山中・体育祭~

9日、日曜日に延期した体育祭。予報通り秋空澄み渡り、素晴らしい天候に恵まれました。

両軍ともに、一致団結した最高の軍をつくって臨んだ本番。これまでの練習で、1~3年生の学年差を感じない真剣な取り組み。「よくここまで集団を育ててきた」と、開会式で3年生、そしてリーダーたちを褒めました。どちらが勝つのか、結末が分からない、互角の戦いの始まりです。。

各軍の目指すものを象徴するパネルも、雄々しく優美なものに仕上がりました。

両軍火花を散らして正面から堂々と戦った各競技と応援。最終的には1点差で、青軍が総合優勝と成りました。応援賞を取った紅軍の団長は「総合優勝したかった。でも、それをした青軍は素晴らしかった」と、最後にエールを送っていました。今まで準備段階から、点数の集計による勝負は続いていたわけですが、自分たちの負けた理由を問うのではなく、「全力を尽くした自軍を越えて行った、相手の努力を誉める」という、素晴らしい人間性を示したくれたことに、生徒と言いながら、感服する思いでした。

心にあるものをすべて吐き出すような躍動する姿、仲間を思いやり励ます姿が、準備から本番まで随所に見ることが出来ました。「感動した」という言葉しかありません。

最後は、早く帰りたいだろうに、「パネルのかたづけを手伝ってくれるかな?」という声かけにも笑顔で協力してくれた2年生たちの姿にも、心洗われる思いでした。その2年生たちが言いました。

「次の合唱祭は、もっと皆さんを感動させますから!」と。育ち育てられ、時代のリーダーたちが頼もしい成長をしています。

御来場いただいた保護屋の皆様。応援をいただいたりテントの片づけを手伝っていただいたりしたことに、心より感謝いたします。ありがとうございました。

体育祭、延期のお知らせ ~10/9(日)実施に~

冷たい雨が降り続いています。

気温が随分低く、明日も夜半から午前中にかけて雨という予報が出ています。幸い、9日の日曜日は晴れ予報。気温も20℃を超えるようですので、ここまで頑張ってきた生徒たちの気持ちを生かすにも、晴天の下やらせてあげたいと考えました。

柏崎市立西山中学校の体育祭は10月9日(日に延期となりました。生徒の登校は、予定通り7:40に完了です。

御家族の皆様もご都合差し繰って、何卒生徒たちの活躍を応援に来て下さい。感動の体育祭に必ずなりますので!

体育祭、予行 ~火花散らす両軍!~

秋雨のせいで多少ぬかるんだ箇所があるグラウンドでしたが、2時間予定を送らせて体育祭の予行を行いました。

気温はかなり下がって上着が必要な中でしたが、生徒たちの心は熱く燃え滾っているようでした。厳粛な開閉会式や表彰の練習、競技では真剣勝負、そして団の心を一つにした熱い応援合戦。本番はこれ以上の気合となるわけですので、本当に楽しみです。

あとは天気周りだけが心配なところ。8日の晴天をみんなで祈るのみです《8日怪しいようなら8日に延期となるのですが…》。熱い熱い戦いの一部をお見せします!

気温が下がっても、心の熱は下がらない!

冷たい雨が降り、夏びていた気温を一気に下げてしまった今日、冬服で登校する生徒もちらほらと出てきました。

体育祭練習もやむを得ず、というよりも計画通り室内で行うことになりました。気温は下がっても、心の熱は下がることはなく、団長たちの熱い檄が飛びます。今日は、団体の整った美しさを示すラジオ体操の練習や各競技の団としての工夫など、団ごとに作戦を考えたりして時間を使っていました。

後半、審査員を付けて「プレ審査」が行われたラジオ体操。始めたころとは見違えるように手足がそろって美しさを増しています。審査の結果、1.4対1.6と僅差で青軍の勝利!

本番は、まだまだこれから。No fate. 運命は決まっていません。これからこれから!未来は変えることが出来る!

体育祭に向けて、高まる心 ~1年生の取組~

週末に控える体育祭に向けての練習が着々と進んでいます。

中学校で初めての体育祭となる1年生たち。小学校での経験はありますが、中3のリーダーたちが自分たちだけの力で考えてきた応援歌や振り付けなど独自のアレンジがあり、覚えるのが大変です。そして、何といっても各軍が必死に一つになって、自分たちの気持ちを表現しようとしています。声や体の動かし方を一つにして、軍団の思いを形にしていきます。

1年生の廊下に、掲示がありました。みると、自分の頑張りを3項目5観点で評価し、見えるかしているようです。今の段階ですでに最高の頑張りをしている生徒もいれば、様々です。低い評価位置にいる生徒は、まだまだ頑張る伸びしろがあるということ。今後の頑張りに大いに期待です。あと4日間。どんな変化が起きていくのか、楽しみです!

出場種目の一覧も掲示されていて、「自分で先を見て行動する」ことが出来るようになっています。当日、きびきびと動き必死に走り、跳び、歌う、西山中生徒たちの姿に期待して良さそうです。

10月8日、体育祭に向けて!

10月に入り、いよいよ体育祭が近づいてきました。

3年生リーダーたちは、夏休み中から準備を進めてきました。1,2年生に応援を教えたり競技について練習をしたりと本番に向けて活動の盛り上がりを迎えています。後は、天気周りがよくなって、本番はもちろん、練習がグラウンドでできるように、晴天を祈るばかりです。

西山中生徒たちは、ラジオ体操から真剣勝負です。当日は、グラウンド参観場所からの御参観は、コロナ禍ということで、来賓をご招待せず御家族限定にさせていただきましたが、奮って応援にお越しください。

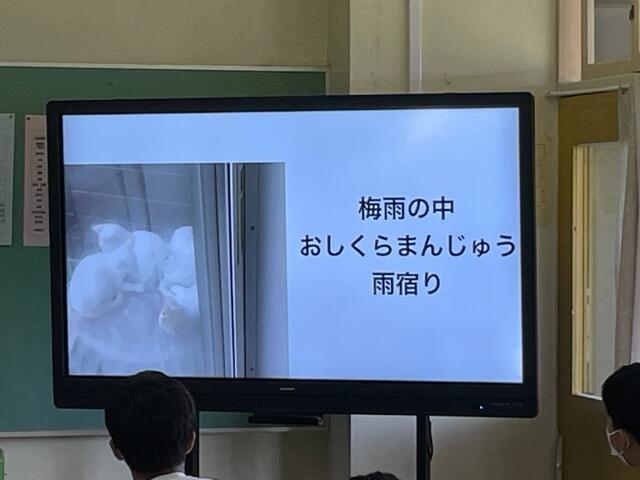

躍動!西山魂、旋風を巻き起こす!~柏刈中学校新人各種大会~

9/29秋空の下、涼風そよぐとっても快適な天気の中で、柏崎刈羽の中学校1,2年生が集い戦う新人各種大会が行われました。陸上に続いての大会です。

本校からは、卓球と野球の出場です。野球はこの秋から、地域チームとして「柏崎北部チーム」となり、第二中学校、瑞穂中学校との連合チームとなっています。西部、東部との3チーム総当たり。西山選手は、投手として投げ、また野手として打ち、一生懸命戦いました。初戦を同点で引き分け、延長戦としてタイブレーク方式で決着を付けなければなりません。西部に1点勝ち越しを許し、惜敗。続く、東部との試合では、西山選手のヒットによりチャンスを作り大逆転!5-2と勝利。残すは東部VS西部の戦い。東部が西武に勝つと、3校三つ巴となります。そうなると、北部チームにも優勝の芽が出てきます。後は、祈るのみ・・・

なんと、本当に東部が西武に勝利!3校の得失点差で決着。何と、北部チームが優勝することが出来ました。他校の選手と協力し、勝利をつかもうと必死にプレイをした。その成果としての優勝でしょう。西山選手たちは、他校の中にあっても、礼儀正しく素直で、何より熱心に野球に取り組む。そんなことを大会本部で他校の指導者がほめていたのを聞き、本当に嬉しく思いました。そんな、日頃の精進、日々の当たり前をきっちりする生活がもたらした、優勝と言えるのではないでしょうか。

さて、卓球はまさに西山旋風吹き荒れる。予選を男女ともに1位通過し、決勝トーナメントで男女ともに優勝!素晴らしい成果を収めました。続く個人戦。女子は準決では西山選手同志の激戦。普段一緒にプレイしているからこそ、より緊張感が漂います。「仲間だからこそ、負けたくない!」。意地と意地とのぶつかり合いでした。だれが勝ってもおかしくない、という激戦を制したのは品田さんでした。1~4位を独占した表彰式は、圧巻でした。本当におめでとう!

男子は、実は団体戦決勝は手に汗握る試合。2本先行した西山。しかし、次の二本を落とし並びました。勝利は最終5本目の選手に委ねられました。シーソーゲームが続きましたが、平常心で心を強くプレイしていた西山選手の勝利!簡単に勝ち取った勝利ではない分、選手たちの喜びはひとしおの様子でした。個人戦は、この夏の大会の覇者との対決。左トーナメントブロックでは何人もの西山選手が覇者に挑んでいきましたが、惜敗が続きます。対抗の山では、西山選手同志の凌ぎを削る対決。決勝戦は、夏の覇者対、右トーナメントブロックを制した飯塚さん。ものすごいスピードボールが右へ左へとラリーが続き、見ている方はボールを見失うような激しい打ち合いが続きました。結果、飯塚さんが接戦を制し優勝となりました。

今大会では大会委員長が、「勝つから強いではなく、誰にでも思いやりをもって接し、誰にでも進んであいさつをし、困難に立ち向かう、心の強い姿を見せてほしい。たとえ負けそうになったとしても、試合を投げ出さず自分の全力を出すあきらめない姿勢を見せてほしい。そのことで、自分が強くなり、相手が強くなる。この会場全ての選手が成長できる、そのために、あきらめない姿勢を出し切って欲しい」という話がありました。

西山中の選手たちの試合を見ていると、正にその通りの姿であったことを、一番うれしく思います。どんな選手と当たったとしても勇敢に挑み、たとえ負けたとしても腐るしぐさもなく、本当にさわやかな戦いでした。

何よりも、普段の生活を明るくすこやかに送ってくれている西山中選手たち。本番力を出し切れたのも、当たり前を誰にも負けないようにやろうとする姿勢からです。本当に、素晴らしい成果を心から喜びたいと思います。

みんな、よく頑張りました。おめでとう!

そして、保護者の皆様、地域の皆様、関係の方々、御支援、当日の応援等本当にありがとうございました。

蓬莱の玉の枝 ~1年生・国語~

1年生の国語の時間をのぞいてみました。

単元は、「蓬莱の玉の枝」(竹取物語から)でした。古典は、今の言葉と読みや意味が異なる文章で、生徒たちにとっては英語以上に難解かもしれません。とても、とっつきにくい分野でもあります。しかし、かぐや姫くらいは知っているもの。竹取物語の中から、かぐや姫をお嫁に欲しい皇子たちに難題を出す、「蓬莱の玉の枝」という場面です。

知っていることを手掛かりに、古典に興味を持たせたい。情景が頭に浮かぶようになるには、まずしっかりと読み込み、情報を正確に増やすこと。授業者は工夫して、どれくらい本文の内容が頭に入ったか、○×クイズ形式で振り返りをしていきました。問題は5問。全員正解者は、本文の内容が正しく頭に入っているということです。

正解者多数の中、最後の問題。「駿河の国とは、今の何県?」。これは良問!本文には富士山の名の由来も出てきます。正解を絞り込む候補は2県・・・

このように、国語であっても、社会科の知識も必要になりますから、読み物は総合学習です。本に親しみ、文に親しみ、古典にも親しんでほしいものです。古典の良さは、千年も前の人たちでも自分たちと同じように感じ考えたりするものなのだ、人の喜びや哀れを感じることに意味があると思います。ここが小学生との違いだよ。頑張れ1年生たち!

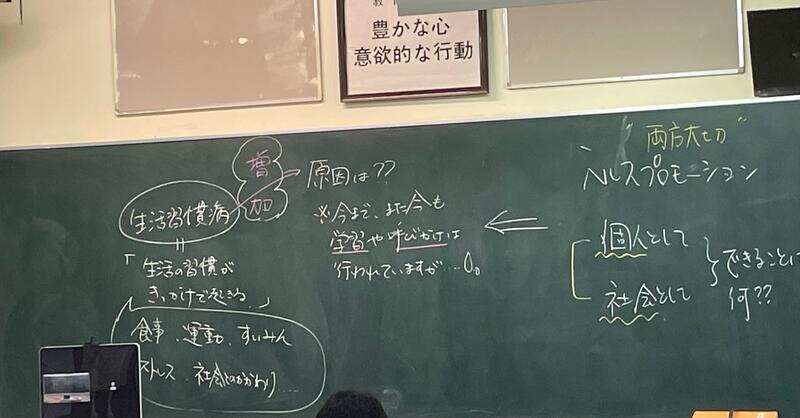

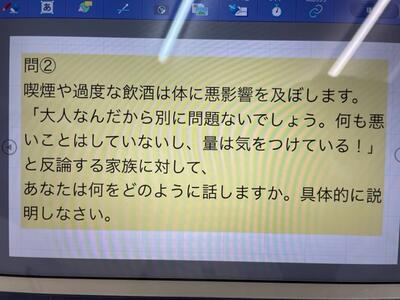

さぁ、家族にヘルスプロモーション! ~2年生・保健体育~

2年生の保健体育をのぞいてみました。

飲酒や喫煙等が健康に及ぼす害に外について学習してきた2年生たち。今まで学習した知識を総動員して「ヘルスプロモーション(21世紀を生きる人々に対しての健康戦略)をしてみよう!」という課題に立ち向かっています。飲酒や喫煙にどんな害があるかだけを訴えても、「わかっているよ!」「大人なんだから!」「自分でコントロールできる!」など、多くの反論を浴びることでしょう。人々が納得して、健康について真剣に考え、その人のため、社会のために行動することを促すために、どんな風に説得すればいいのか、これはかなり大変な問題です。

保健体育なりの『見方・考え方』を生かして、どう困難な課題に立ち向かうか。複数あるであろう解答の中でより最適解は何か。多くの人を納得させるためにはどうしたらいいか、を考える、とてもいい課題です。このような問題をどの教科でも考えて立ち向かわせていくのが、「主体的、対話的で深い学び」のある授業、「深い学び」から得た力を発揮する場面と言えます。さて、御家庭で是非、「家族ならどう説得するのか?」話題にしてみてください。(私の考えるヒントは社会保障費ですが…)

大きく成長して帰ってきました! ~3年生・修学旅行~

9月21日、22日と3年生が修学旅行に行ってきました。

コロナ禍、3月に予定していた関西方面の修学旅行が延期となってしまった3年生たち。方面を新潟に変更、時期を秋にずらし、「なんとしてでも中学校生活の大切な行事を成し遂げる!」という執念で臨んだ令和4年度でした。

私も4月に赴任し、「この3年生たちと、絶対に修学旅行に行きたいっ!」と願いをかけて、ここまで来ました。6月以降、急に感染者が拡大し、先が見えない状況もありましたが、統計的に秋は感染者が減少する傾向。台風が襲い来る大変な週末を乗り越え、修学旅行当日を迎えました。

自分たちの3つの目標達成を目指している3年生たち。実行委員の今までの努力も並大抵ではありません。3年生たちの気持ちを一つにまとめ上げている様子が出発式から感じられました。「柏崎の中学生の代表ということを強く意識して、柏崎を辱めることのないよう、柏崎を誇れるよう、行動しよう!」と話をし、出発しました。

行先を変更したおかげで、素晴らしいホテルに泊まることが出来ました。大人でもめったに泊まれるところではありません。一流のサービスを受けての夕食。世界会議であるG7会議の場所にもなる予定と教えてくださいました。

今回、新潟の学習となりましたが、金属加工のすごさ、県北の自然の豊かさやスケートパークでの体験活動など、新潟を再発見するような旅でした。大切なのは行先ではなく、「仲間たちと時間や思いを共有すること」にあるのだ、と3年生たちの笑顔を見てつくづく感じました。実施できて、本当に良かった、心からそう思う素晴らしい旅でした。

留守を守り、優しいメッセージで迎えてくれた後輩たちにも感謝です。温かい心でいっぱいな、西山中学校です。

3年生 修学旅行1日目②

【村上スケートパークより】

3年生 修学旅行1日目①

21日の朝、3年生が「仲間との絆を深める」、「社会において、時と場に応じた行動力を身につける」、「地域のものづくりや文化を学ぶ」ことを目的に、修学旅行に出発しました。旅行の様子を紹介していきます。

【燕市産業資料館より】

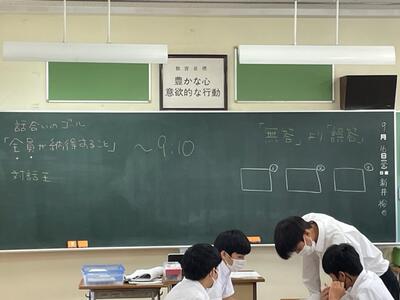

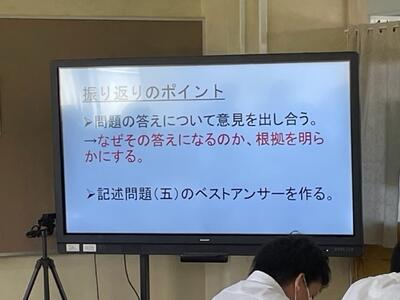

教え合い、学び合う姿 ~第2回Webテスト~

教え合い、学び合う姿 ~第2回Webテスト~

今日は、第2回Webテストです(Webテストについては、以前に紹介をしました。過去のバックナンバーで確認そしてみてください)。

今回も、一人一人でテストを受けたのち、それぞれにどうやって自分の解答を考えたのか、その考え方を説明したり、みんなでどうしたら、ベストアンサーができるか等について、話し合いが始まりました。

議論を通じて、他者の考えに触れ、自分の考え方との相違を感じ取り、どうすれば最適解が得られるのか、対話を通じて最終的に「深い学び」が創り出されていたことを私は強く感じました。

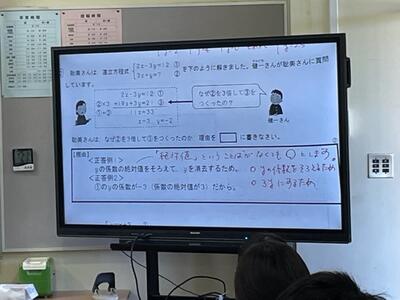

2年生の数学では、大型モニターに問題を映し、みんなで確認をさせながら、解説がされています。

最後に教師が確認をしていて「この答え(教師が示す模範解答)じゃ納得いかない人、こんな解答ではだめなのか、という意見のある人はいますか?」という問いかけに何人もが手をあげて質問をしていました。「その答え方ならOKだね」「消去する、ということが書かれているから、その答えでもいいよ」など、自分の表現した解答が認められたり、なぜダメなのかを個々に教師が解説したりしています。配られた解答とは少し違っていても、解答の表現の仕方にはいくつもあるのだ、ということを確認できて、満足していたようです。

正解はもちろん、間違っていたとしてもその理由がわかり「納得する」。自分の考え方が深まり磨かれていく。その深い学びを普段の授業でもどんどん取り入れていく、教師にも生徒にも学びの時間となりました。

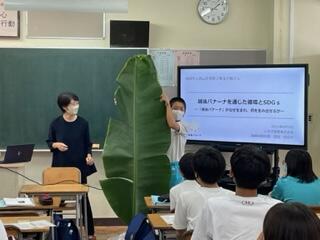

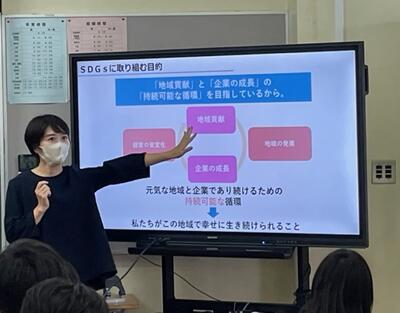

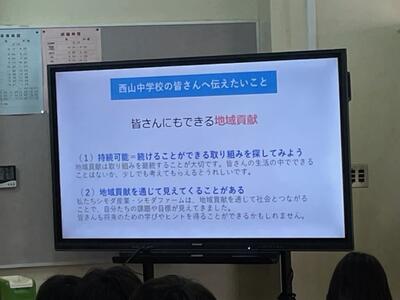

越後バナーナ、誕生秘話!~2年生・キャリア講演会~

先日、2年生のキャリア講演会が開催されました。

キャリア教育とは、子供たちの学びにとって一つの柱となり、小・中・高・大と一貫して「将来、自分はどう生きるのか」というテーマについて考えていく、というものです。自分の将来のために、各教科をはじめ様々な学びがある、自分自身の将来への希望や夢が学びのモチベーションとなり、内発的動機として、自ら学んでいくという姿勢が生まれます。

そのために最も良い学習場面が、夢をもって社会で働く、困難を乗り越えて目標に向かう、そんな大人たちとの出会いです。今回は、地元柏崎で環境問題をしっかりと考え、モノやエネルギーを循環させて、持続可能な発展・SDGsを実践している、シモダ産業株式会社の霜田真紀子さんに来ていただきました。

霜田さんは、大学、そして就職と柏崎を離れて暮らしていました。しかし、中越沖地震で柏崎が大変な被害にあい、父の経営するシモダ産業の工場も大変な被害にあった惨状を知り、自分にできることをしたいと帰郷したのだそうです。会社経営に携わっていく中で、自社で生産する製品を製造する時に出る熱エネルギーに着目し、それを利用してバナナ生産の農園をつくろうと、発想したそうです。

このアイデアに、子供たちは驚くとともに、感心していました。講演の後の質問コーナーで「マンゴーとかではなくなぜバナナだったのですか?」という質問が生徒から上がりました。やはりそこには、重要な理由がありました。「バナナはフィリピンなど遠くから船で運ばれてくる。2週間から1か月はかかる。そのため、まだ青いうちから収穫して、私たちのところに届く頃、、黄色く食べられる状態になる。実は、バナナは食べごろになるまでバナナの木に付けたまま熟成するほうがよく、そのとれたてのバナナの味は絶品だ。それを食べるためには、日本で栽培しなくてはならないので、排熱を再利用して栽培することにした。」と霜田さんは話してくれました。このバナナが柏崎の特産物となり注目され、いろいろな他業種の人との出会いが生まれ、人の輪が広がっていった。循環型の環境にやさしい会社のスタイルと共に、地域の活性化につながったことも、働くことの大きな手応えで喜びである。また、社員は200人を超えたが、たくさんの仕事・受注の引き合いがあり、それをこなすためにもっと社員を増やしたい、と今後の展望を語ってくださいました。

私もこれには「なるほど!」と頷きました。船で運ばれてきていない、樹上で熟成された「越後バナーナ」を是非食べてみようと、田中の愛菜館に買いに行ったのですが、残念ながら売切れでした。夢をもって働くこと、地域や社会に貢献していることを喜びとして働いていることを生き生きと語る霜田さんの姿は、素晴らしい魅力にあふれていました。生徒たちにとって、とっても貴重な学習場面となったことは間違いありません。

霜田様、本当にありがとうございました。

真剣勝負! ~前期・期末テスト~

今日から2日間、前期の期末テストが行われます。

2週間前から学習計画を立て、今日まで学習を積み上げてきました。登校時に声をかけると「ばっちりです!」「今日の睡眠時間は6時間」「ピンチですっ!!」と、それぞれの様子。しかし、テストに向かう目は真剣そのものでした。

結果が出ると一喜一憂な気持ちになるものです。テストを受けるに当たって、「やるだけやった」という想いを感じられることが、一番大切なことだと思います。目標に向かって、自分のできることはやり切った、そういう思いが社会に出て役割を担っていくときに、人として一番の信頼につながるからです。人の能力にはそれぞれ違いはあれど、「あの人は、自分のできる全力をもって、やってくれる人だ」という信頼ほど、確かなものはありません。

テストは、自分の弱点発見器でもあります。間違えたところにこそ学び、どうすべきだったかをしっかりと振り返ってほしいものです。

あと一日、頑張って!

町を、地域を元気に! ~西山ふるさと公苑~

9月10,11日と、学校近隣の西山ふるさと公苑で、クラフトビールまつりが開催されました。

第1回目が好評だったため、今回は今年2回目の開催だそうです。私も、「どんな様子なんだろう?」と思い、出かけてみました。二日間とも秋晴れの素晴らしい天気に恵まれ(実は夏のような日差しで、イベント的には飲み物がおいしい気温で大成功)、駐車場は満杯。いろんなところからたくさんの来客がありました。いくつものお店が出店され、会場は活気にあふれていました。コロナ禍人々の行動が制限され、なかなか多くの人々が言葉を交わし交流するということが出来ずにいましたが、太陽の下、おいしい料理を食べ、たくさんの人の笑顔があったことは、何という幸せだろうかと、喜びを感じました。

地域の場所を生かすアイデアがあれば、こんなに人は集まることが出来る。このことを子供たちに感じてもらえたら、と思い記事にしました。人を集め、コミュニティをつくるためには、アイデアが必要。それこそ創造する力を発揮することがとても大切です。「何ができるか?」そんなことを日頃から考えていくことが大切だ、ということを実感します。未来を担う生徒たちに、是非ともつけていかなくてはならない力です。

それにしても、南魚沼や見附、三条や十日町とたくさんのお店がありました。「〇〇の食べ物はおいしいんですね~」「〇〇で、これをどうやって作っているんですか?」と、自然と会話が生まれていました。人と人の対話とは、何と素晴らしいものかと、再確認した、素敵な一日でした。

躍動! 新人陸上大会 ~西中選手、一陣の風のように~

雨予想の一日でしたが、なんとか大振りはせず、秋風心地よい中大会が行われました。

選手それぞれに個々の目標に向かいながら、必死に、走り、駆け、跳んだ大会でした。競技に向かう表情は真剣そのもの。それとともに、応援や観戦の態度が立派で、爽やかななあいさつをしてくれる態度がとても立派でした。

最後の種目は、4×100mリレー。女子チームがエントリーしています。夏の3年生たちは、この種目で県大会に出場。西山中の歴史に大いなる足跡を残しました。そのメンバーにもいた1,2年生たちがこの新人チームのリレーメンバーとなり、好成績の期待が高まります。しかし、世界の大会を見てもただ早い人たちが集まれば優勝するか、というとそうではないのがリレー競技。最高点にお互いが加速して相手にしっかりとバトンを渡す、その技術が明暗を分けます。息が合わなければ「失格」あるいはバトンの落下となり好成績は望めません。

3年生の引退後、必死に個々の技術と共にバトンパスを練習してきた新リレーメンバーたち。何よりも「心を合わせ、お互いを信じる」ことこそ、最も強力な武器となったはずです。

さて、結果は…女子リレー第1位の優勝です。西山中学校に、始めて優勝カップを持ち帰ってきました。4人の走りは真剣で、必死で、だからこそ、とっても美しかったです。大会後のミーティングで好評を頼まれた私は、「女子チームの優勝は素晴らしい。しかし、この新チームの素晴らしさは仲間の悔しさを自分ごとのように、仲間の勝利を自分事のように感じて、助け合い支え合い個々が必死に練習に取り組んできた成果だ。この勝利をみんなで喜ぶとともに、チームを引っ張ってきた新部長に、一番喜んでほしい。いいチームを作ってきた。皆さんを誇りに思う。感動しました!」と、チームにエールを送りました。

話を聞く真剣な表情、爽やかな笑顔、きらめく優勝カップ。保護者、地域の皆様、心で応援していた西山中生徒、そして、神様にも感謝した一日でした。

明日はいよいよ、新人陸上大会!~激励会~

新人各種大会の先陣を切って、いよいよ明日は新人陸上大会です。

先日、その激励会が行われました。3年生の引退後、2年生を中心に練習を積み重ねてきました。暑い暑い夏休みも、ひたすら練習に取り組んできました。3年生がいなくなった分人数が減り、心細かったことでしょう。2年生は、今までは3年生についていく盛り上げ役でよかったところ、チームをまとめ引っ張っていく役割を任されました。後輩たちのことまで考え部活動を運営していく難しさに直面したことでしょう。

しかし、そのことを乗り越え、堂々とした姿がステージ上にありました。真っ黒に日焼けしたその肌が、たくさんの努力を積み重ねた証です。明日は、堂々と戦ってきてほしいものです。

また、秋は駅伝競技の季節。3年生から有志たちのチームも出場します。引退して、学習へと切り替えてきた今年の夏。孤独な夏を初めて味わったことでしょう。駅伝に参加することを決めた3年生たちの練習を見ていると、つらい長距離の練習だというのに、笑顔で本当に楽しそうに取り組んでいるのです。引退した寂しさを知った彼ら。また、仲間と同じ目標に向かって挑戦することの尊さに、喜びに、気が付いたのです。学習をおろそかにしないことを約束しつつも、10月の地区駅伝競技大会に挑戦します。

人間としての実りの秋となるよう、失敗を恐れず、そして仲間と共に挑戦して来てくれることを期待しています。

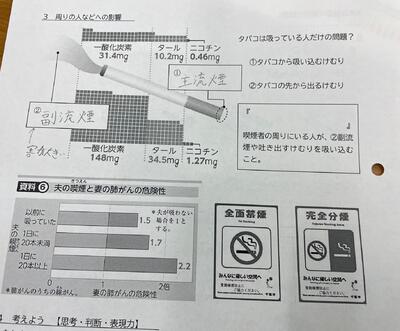

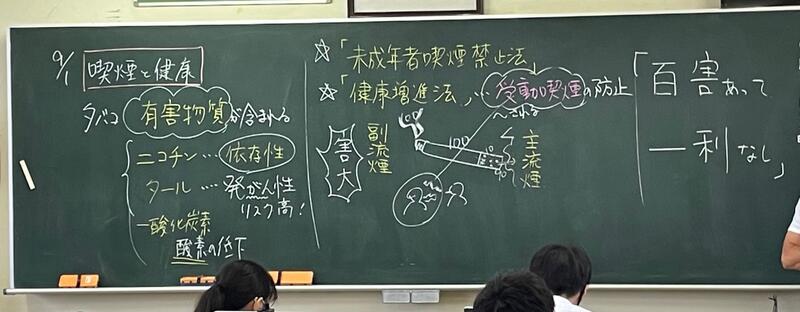

喫煙と健康 ~保健体育・3年生~

3年生の保健体育の授業をのぞいてみました。

喫煙は、未成年には禁じられています。喫煙は一度始めてしまうと中毒性があり、やめようと思ってもやめられなくなることがあります。喫煙が及ぼす健康被害について正しい知識を身に付け、自分の健康を一生が今持っていくことをねらいとして、この授業が行われました。

タバコには有害な物質、モノによっては発がん性のある物質が含まれているということ、中毒性があり悪いと自覚してもなかなかやめられないこと、吐き出す煙だけではなくたばこの先から出る副流煙には、吐き出す煙以上の有害物質が含まれ喫煙していない周りの人にも被害があることを学習しました。

「吸っているとかっこよく見えるなど、根拠のないことで始める人もいる。大人になって喫煙するとしても、どんな影響があるかをしっかり知った上で、自己責任で行う。特に、周りの影響を考えて。」という話に、頷いていました。

健康を害するということは、自分が苦しむ、家族は悲しむ、そして社会保障費としての国費を圧迫する。一生涯を健康で過ごすことの素晴らしい価値について、考えていってほしいものです。次回は、飲酒についてです。

全校で本を語ろう!~Book talk(ブックトーク)~

昼休みにBook talk(ブックトーク)が開かれました。

これは、3年生図書委員長の発案で、「夏休みに読んだ本についてみんなで語り合い、読書の輪を広げたい」ということをねらいとして、図書委員会が企画してくれたものです。

1~3年生の縦割り班で、各々おすすめの本についてタブレットにまとめて、輪になって紹介していきます。生徒たちは、自分の知らない本を紹介されて興味津々で聴いていました。「次、それ読んでみたいな」というつぶやきが漏れていました。紹介された本のほとんどは学校図書室にあるものです。これから秋が深まり、「読書の秋」にしていくために、とても良い企画だったと思います。

最後に2,3年生の代表から1冊ずつ、推薦がありました。

2年生からは「クイズ200問」

3年生からは辻村深月さんの「かがみの孤城」です。この作品は、私も気になっていた本です。ぜひ手に取りたいものです。

私からは、水野敬也さんの「夢をかなえるゾウ」をお勧めします。なんでもあきらめそうになる自分にゾウの言葉がしみていく、勇気をもらえるそんな本です。図書室に置いてあります。

「働くことインタビュー」発表会 ~総合・1年生~

1年生の総合的な学習の時間をのぞいてみました。

「働くことの意味」について、各御家庭で家族からインタビューしてまとめてくることが夏休みの課題となっていたようです。タブレットを活用し、発表会をしていました。インタビュー前の自分の考えが、このインタビュー後にどんなふうに変わったかを発表します。

1年生たちは、「お金のために働く」というのが、インタビュー前の共通の考え方であったように感じました。しかし、御家族のインタビューから、「人の役に立つことが自分の喜びである」「家族のために」「自分の得意なことを社会のために生かす」など、とても大切な視点を学び合っていました。発表者に応える質問や感想を述べる生徒もいました。その双方とも、発表態度がとても立派で、この5か月間の大きな成長を見ることが出来て、私はとてもうれしかったです。教科で身に付けていく学力は大切ですが、社会に出て必要な力を身に付けていくにはこのような活動が欠かせないと確信したところです。

是非、御家庭で1年生たちを褒めてあげてください。また、この課題に惜しみなくご協力をくださった御家庭の皆様に心より感謝いたします。

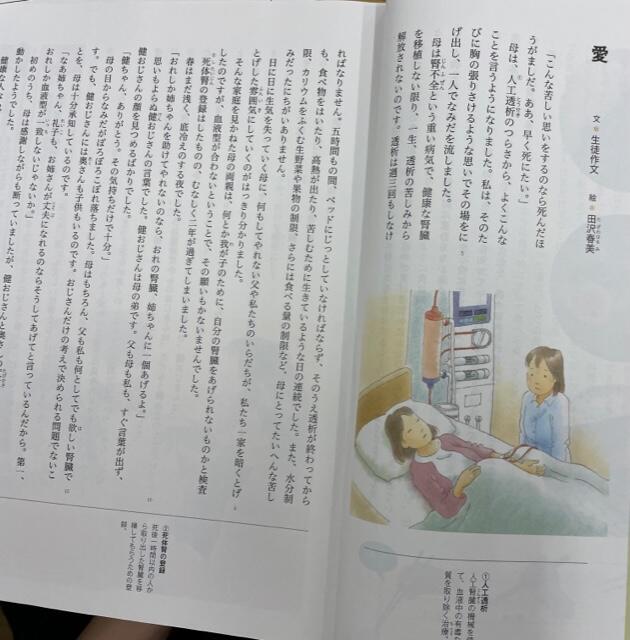

愛 ~道徳・2年生~

2年生の道徳の授業をのぞいてみました。

今日の題材は、「愛」。漢字一文字、そして何よりもインパクトのある題材です。恋愛もあれば親子愛もある、24時間テレビに見入った先週末の印象が強い生徒には、Exitの兼近さんの笑顔の激走が浮かんできたかもしれません。

内容を少しご紹介します。

腎臓が悪い主人公の母は、週3日、一日5時間の人工透析に通っています。辛く苦しい想いに、母は生きる希望を失いそうでした。母を救うには、健康な腎臓の移植しかありません。しかし、誰のものでもよいわけではなく、近親者で血液型が同じ必要があります。そんな時母の弟である「健おじさん」が、「俺しか姉ちゃんを助けてやれないのなら、俺の腎臓、姉ちゃんに一個あげるよ」と、言ってくれるのです。「その気持ちだけで十分」と感謝を伝える母。断り続けていた母ですが、健おじさんの熱意にほだされ、腎臓移植を受けることになり、二人は手術をすることになりました。

さて、健おじさんのように、自分の身体を傷つけてでも、誰かのために行動することが出来るだろうか。生徒たちは、思い悩んでいました。私の親戚にも人工透析に通っているおじがいたため、人ごとの感じがしませんでした。自分の命が短くなってしまうかもしれない。健おじさんにも妻や子供はいる。生きる希望を失っているお姉さんの気持ち…

手を取り合って支え合う・・・

そんな深い愛に打ちのめされる、大切な授業でした。

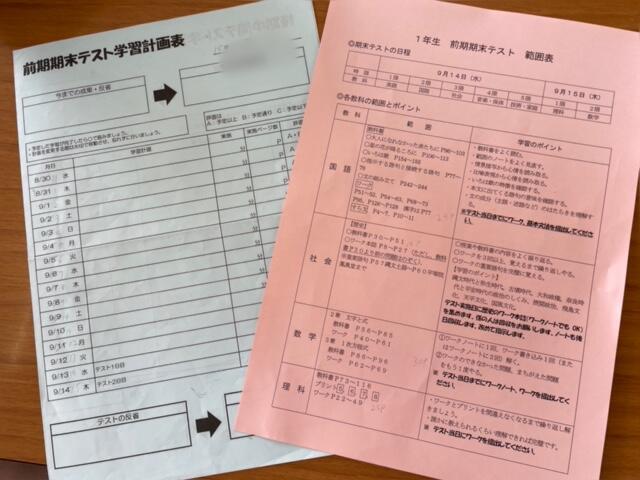

前期期末テストに向けて ~計画を立てる・自立の一歩~

8月の最終日。

今日は「8.3.1」ということで「野菜の日」だと給食の時に話題となりました。家庭菜園でたくさん取れていた夏野菜の勢いもなくなり、これからはスーパーでキュウリやナスを買うことになるのだなぁ、と寂しく感じています。

さて、秋に向かうということは令和4年度の前期が終わろうとしているということ。9月14,15日に前期2回目のテスト「期末テスト」が行われます。中間テストを経験しましたが、1年生たちにとって範囲の長い定期テストは易しくはなかったことでしょう。今回で2回目。リベンジすべく、テスト前2週間目となる頃、定期テストへの学習計画づくりをしていました。勉強をすることは大切に違いないのですが、計画を作ること=プランニング能力は逞しい社会人になるために、最も鍛えておかなくてはならない力だと思います。仕事を進める、お得意さんと打合せする予定を立てるなど、社会は様々な計画の元に動いているからです。

今回は期末テストになるため、教科数も増えます。「9教科×1教科当たりの範囲÷14日間」と単純には考えられますが、得意不得意等を鑑みて、そして何より1日は24時間しかないことを考えながら、自分の全力を出せるベストな計画を立ててほしいものです。計画さえ立てれば、あとはやり切るのみ。「計画通りやる力」もとても大切ですね。保護者の皆様も計画表を御覧いただき、いろんな誘惑に負けそうになっている姿に、応援の一声をかけてやってください。

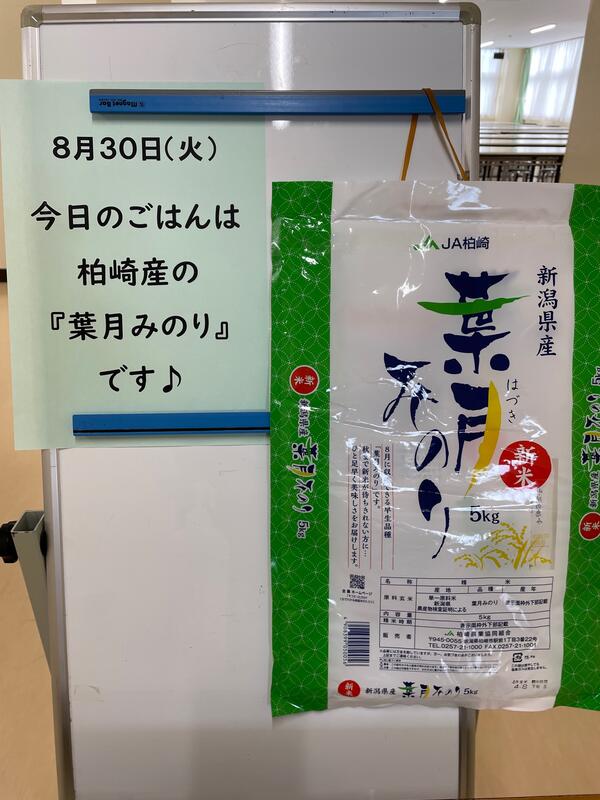

八月なのに、もう新米! ~葉月みのり・給食~

夏休みが明けたと言っても、まだ八月。それなのに今日30日の給食には、もう今年の新米が食卓に上がりました。

その名も「葉月みのり」。早生品種で、恐らく県内で一番最初に収穫されるお米です。何といっても新米の美味しさにはかないません。ピカピカと輝き、一粒一粒がとてもしっかりとしているお米でした。何より、こんなにおいしいお米がこの柏崎で取れることは、大変うれしいことです。

栄養教諭や調理員さんは、なるべく柏崎地場産の素材を使ってくれています。食に関心を持つことは、地域(国)を考えること。リモートでいろんな情報を入手できても、お腹は一杯になりません。食料をつくることはとても大事なことで、国際社会で日本がしっかりと自立してやっていける国であることを示す一つの指標にもなります。国際情勢が不安定で、健康不安の続く今の世界では、食料自給率をあげることはとても大事なことです。輸入に頼ることで、多くの物品が値上げの憂き目を見ています。食料を自給し、安定した国民の生活を図っていくことの大切さにも、食から気付いてくチャンスだと思います。

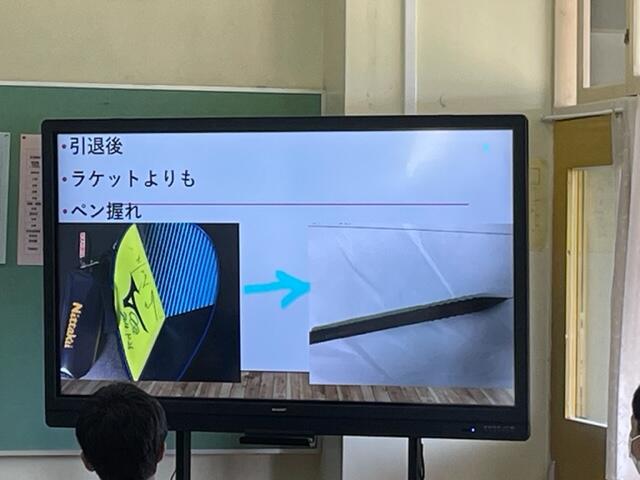

俳句、発表会 ~国語・3年生~

俳句、発表会 ~国語・3年生~

3年生が国語の時間に、創作した俳句の発表会をやっていました。

タブレットを活用し、俳句と共に俳句の内容を浮かび上がらせるようなアイテムを映し出し、情感を高めていました。一つは、梅雨時の日常にふと目をやる非日常の様子に心が動いたことを読んでいました。雨が降り続く梅雨の日、ふと気が付くと雨宿りに野良猫が縁側で群れていた様子だそうです(3枚目目)。「夏休み」をテーマにした作品が多かったです。こんな発表の中にも、授業者は「この終わり方ってなんていうの?」「この俳句の季語はどれ?」など問いかけて、「体言止め」や「切れ字」など、俳句の学習として学ばせたいことを上手に差し込んで、知識の習得を図っていました。

部活動がないという「初めての夏」について、どの子の俳句にも言いようのない感傷や哀愁を感じました(1枚目)。一つ上のステージで自分をさらに飛躍させるため、あと半年はその下地となる基本的な学力・生きる力を培う時です。

御家庭でも、どんな俳句を作ったのか、話題にしてみてください。

今日は、基礎テスト(英語)

今日は基礎テスト(英語)です。

年間で計画的に行っているものですが、2,3年生にとっては連日のテストとなってしまいました。しかし、みんな集中して臨んでいました。

今日紹介するのは一年生の様子です。

一年生にとっては、夏休み明け最初のテスト。準備期間はひと夏十分にあったはずです。その成果の一端を見せつける時。そう思って、ポジティブに受けられた人は何人いたでしょうか。テストは「練習試合」。自分の力を図る、試す実践の場です。できたことを喜び、間違えたところを「弱点」と意識し、その克服に努めてほしいです。単語の問題が多いのですが、これから授業を受けていくほどに、その単語は増えていきます。今のうちに弱点を克服し、意味を理解し自分で読み書きできる英単語を増やしていってほしいと思います。英語は、ツール(道具)。英語文化圏の人たちのことを知る、日本人である自分の生活を伝える、そのためのツールです。

そんな視点で、頑張って欲しいです。

学校だより HPからだとカラーでご覧いただけます!

本日、前期の後半がスタートし、夏の生徒の活躍を伝える、8月の学校だよりを配付しました。

配付の学校だよりはモノクロですが、このHP(ホームページ)にも学校だよりを載せています。カラーでご覧いただけますし、自由に拡大も可能と思いますので、「文字が小さくて読めない」とご不満だった方も、しっかりとご覧いただけます。「学校だより」のタブをクリックしていただき、確認をしてみてください。

今後ともよろしくお願いいたします。

さっそく、挑戦! ~学習の確認テスト2,3年生~

夏休み明け初日は、「夏の努力の成果を試す!」学習の確認テストです。定期テストと異なり、今まで習ってきたことを総合的に出題され、「今ある力」がどれくらいかを確認します。特に3年生については、高校入試に向けて、自分の成長の一里塚として、あと数回挑戦していくわけです。一歩ずつ、一歩ずつでも自分の成長を確認していってほしい、強味や弱点を発見し、さらに向上していってほしいと思います。

真剣な表情でテストに挑んでいました。

休業後集会 前期後半の始まり

8月25日、前期後半が始まり、学校に生徒たちの元気な笑顔や明るい声が、戻ってきました。

夏休み、がらんとして静まり返っていた学校が、「どくん!」と鼓動を再び始めて、息を吹き返したかのように、感じられました。

3年生から渡されたバトンを引く継いだ2年生たちを中心に、猛暑の夏休みに精いっぱい努力を重ね、いくつかの大会にチャレンジし、栄誉を受けた者たちの表彰をしました。

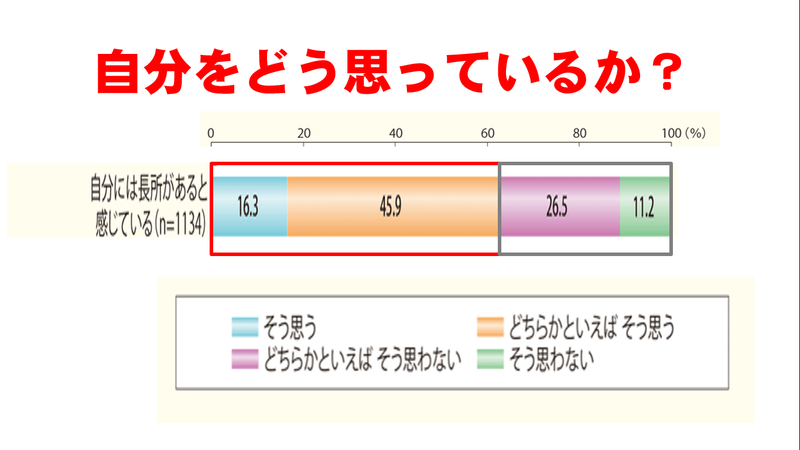

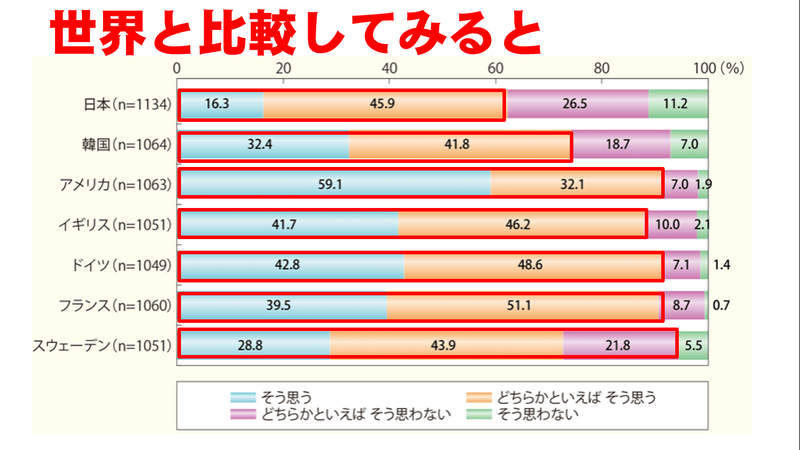

その後、「自分の良さを自覚できない日本の若者たち」の話をしました。

他国の若者たちと比べて、「自分には良いところがある」と感じている若者の割合が、ずいぶんと低いのです。能力的な違いはないのですから、自信がないと感じていることは不思議です。

自分の良さというものの捉え方が、何かで優勝したとか賞をもらったとか「何かすごいことをやった!」という価値基準になってしまっていることが考えられます。夏の甲子園・高校野球の大会で優勝した、学校だけが偉いのでしょうか?レギュラー選手だけが偉いのでしょうか?優勝した仙台育英高校、ベンチ入り選手は18人。そこに入れず一般客と一緒にスタンドから応援したたくさんの部員がいます。チームのため、仲間のため、全力で応援していた姿がありました。優勝後、コメントを求められた主将は「自分たちを支えてくれた仲間たちのおかげです。そのことに一番感謝している」という言葉をかけていました。

必死に誰かを応援する素晴らしさ。誰かのためにと思って行うちょっとした行為、それこそが、「あなたの良さ」なのです。大きな声で爽やかに挨拶をする、花に水を与え世話する、図書当番給食当番を真剣にやり遂げる、清掃を手を抜かずにしっかりと行う。辛い思いをしている仲間がいたら、そっと声をかける。学校外でもあります。おじいさんやおばあさんがいたら手助けを進んでする。弟や妹を心から可愛がる。

そんなことを、自然とできているなら、「あなたには良いところがある」のです。なぜこんな話をしたかというと、自分に良さを認めていない人には、「自信」は生まれません。自信のない人からは「挑戦」は始まりません。春から「失敗を恐れず、何事にも挑んでほしい」と言ってきました。これから実りの秋を迎えますが、人としても実りの秋です。いろんな挑戦が9,10月には待ち構えています。自分の良さを再確認し、自信をもって挑戦し、人として大きく実る秋にしてほしいと願いをかけ、自分の良さ、仲間の良さを大切に、思い切りいろんなことにチャレンジしてください。

以上が、校長講話の内容です。

わたしの主張大会 プレ発表会

明日8月19日は柏崎市刈羽郡のわたしの主張大会が開催されます。

柏崎日報紙上の紹介の通り、本校の代表は3年生の新井さんです。前日に、プレ発表会を行いました。彼の主張は「本当の善」です。新井さんは、原稿を見ることなく全文を記憶し、力強く熱弁をふるいました。

会場に集まった生徒たちも真剣に聞いています。新井さんの言葉が終わったその後、万雷の拍手が食堂に響き渡りました。「堂々と自分の考えを訴える新井さんはとっても誇らしい。ここにいる生徒たち、いえ全校生徒たちもこのことを誇りに思っています。自信をもって明日堂々として発表してきてください。」と、激励を送りました。

コロナ禍、会場の人数制限があり、引率と保護者以外は見れないのが残念ではありますが、心から新井さんを応援しています。

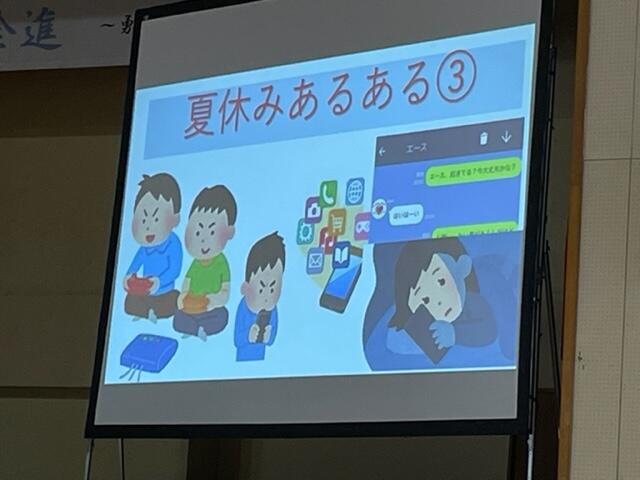

休業前集会2 ~生活委員会~

集会では、生活委員会から夏休みの過ごし方について話がありました。

夏休みは自分自身でしっかりと計画して、行動することが大切。メディア等に触れても自分を律してしっかりと責任ある行動をする。スマートフォンやゲーム機器は自分のものではない。(まだ、自分で働いて収入を得ていない自分たちにとってそれらのものは)「親から借りているものなんだ」という意識をしっかりもとう、という生徒自らの言葉に、素晴らしいものだと感心しました。

部活動引退した3年生たちは、体力を落とさないよう、適度な運動もしよう、といろんな配慮がありました。

自立をテーマに生活しよう、と投げかけてくれた生活委員会。本当に立派です。計画的に過ごせば、勉強だけではなく、何でもできる夏休み。思い出に残る、二度とは来ない「今年の夏休み」にしてほしいです。

水難事故、交通事故には十分気を付けてほしいです。夏休み、全員が笑顔©で再開するために。保護者の皆様、子供が出かける際にはしっかりと注意を促してください。よろしくお願いします。

休業前集会1 ~前期前半を振り返って~

前期前半を終え、休業前集会を行いました。

始業式で何を話したか、何人かの生徒に聞いてみました。「失敗を恐れずやる。成功はたくさんの失敗の集合体」と、はっきり答えてくれたのにはびっくりするとともに、大変うれしく思いました。

そして、入学・進級とみんなが新たな気持ちで「伸びよう」としている。お互いのその気持ちを尊重し、「いやなところ、悪いところに目をやるのではなく、人の良さを見つけ、その良さをお互いに伸ばし合っていこう」と話しました。そして、みんなが頑張っている、その気持ちは言葉で体で表現してほしい。「躍動する姿」を見せてほしいと、始業式では話したのでした。

今年は、コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、大会に登録選手や役員以外は連れていけない部活動が多かったです。そのため、下級生たちは3年生の活躍や感動するシーンを見ることが出来ませんでした。これは、とてもとても残念なことです。教育上、かけがえのない場面を失っています。努力を積み上げてきた先輩たちの姿、その汗と涙と心血ふり絞る姿を見て、下級生たちの心が格段に成長をするからです。

その思いが私にはあったので、動画スライドを何とかこしらえて、集会で流しました。大会に比べれば、ほんのワンシーンです。毎回、一切の私語のない、西山中の集会。体育館の静けさの中、生徒たちの心には大きな波紋が起きていたとするならば、私の努力も無駄ではなないな、と思うのです。

体育祭結団式!

今日は体育祭の結団式が行われました。

今まで、A軍・B軍と仮の名前だったわけですが、今日の抽選で各軍のカラーが決まります。青か紅か?!軍の色によって、いろんなテーマも変わっていきます。両軍の団長たちがステージ緞帳の裏でカラーTシャツに着替えて、軍が決まります。

緞帳が上がると、各々の軍から歓声が上がりました。今日からは、いよいよ青軍と紅軍の熱い戦いが始まります。

「本番まで、いかに準備ができるか。準備の戦いだ。そして、どの軍も本気となり、その本気を『全力』という姿で表現できるか。どちらかの軍を引き下げるのではなく、自分たちの軍を精一杯持ち上げて、最高の本番を迎えてほしい」と話しました。

どちらの軍も、とても気持ちのこもった素晴らしい結団式でした。

県総体が終わりました

7月16,17日に新潟県中学校総合体育大会各種競技大会が行われました。

本校からは、陸上競技で女子リレー・男子砲丸投げ、男子卓球団体・個人、女子卓球個人、水泳が出場しました。どの種目も、各地区で選ばれた精鋭ぞろい。会場には張り詰めた緊張感が漂っていました。各々、持てる力をすべて出し切った戦いでした。その種目にかけてきた情熱とここにたどり着いた努力は生半可なものではありません。惜しくも、ここでで中学校の競技生活は引退となってしまったのですが、正に輝く姿を見せてくれた選手たちに、私は感謝しかありませんでした。陸上・女子リレーは、地区大会の時のタイムを大幅に更新する「チームベスト」をたたき出しました。地区大会が終わってからも、ひたむきに努力を重ねてきたことが分かります。

どの種目も、これだけ頑張れた自分をほめ、今後何事にあたっても自信をもって進んでほしいです。

さて、このバトンは7/24にコンクールが控える吹奏楽部に引き継がれました。吹奏楽部が広い体育館で音を合わせています。本番まで、あともう少しと考えるか、まだまだやれることはある、と考えるか。ベストを尽くすことに期待しています。