文字

背景

行間

学校の様子

同窓会入会式

同窓会入会式

3年生たちがいよいよ西山中学校の同窓会に入会します。

同窓会長の永井さんに御来校いただきました。永井さんは西山中学校の第1期生です。二田・石地・内郷の三つの中学校が統合し作られた西山中学校。永井さんは、中学3年生の一年間をこの校舎で過ごしたそうです。校舎はピカピカでしたが体育館はまだなく、部活動をする時には前の中学校の体育館を使っていたそうです。永井さんの学年は154名もいたそうです。校舎を見て「あのころと変わらない」と話しておられました。

西山中を巣立つ卒業生たち。今後、就職や引っ越し等の人生の岐路に立つ時が来るでしょう。不安や心配事は必ずや訪れるはずです。そんな時に、3000名を越える同窓会の先輩たちが、きっと力になってくれるはずです。同窓生というものは、年齢こそ違えど、同じ学び舎で育った同じ想いを共有している方々です。「私も西山出身です」という一言で、心が通じる、固い絆がそこにはあるのです。

永井さんは、「困った時はぜひ先輩たちを頼って欲しい。今後社会に出て辛いことがあるかもしれません。しかし、続けること、努力を忘れないこと、当たり前のことをしっかりとやる、凡事徹底、この3つを大切にしてほしい」と激励の言葉を卒業生にくださいました。

3232名となった西山中学校 同窓会の一員です。どこへ行っても、西山の誇りを胸に、たくましく挑戦していって下さい。いよいよ、卒業式を残すのみです!

後輩たちへ ~贈る言葉~

後輩たちへ ~贈る言葉~

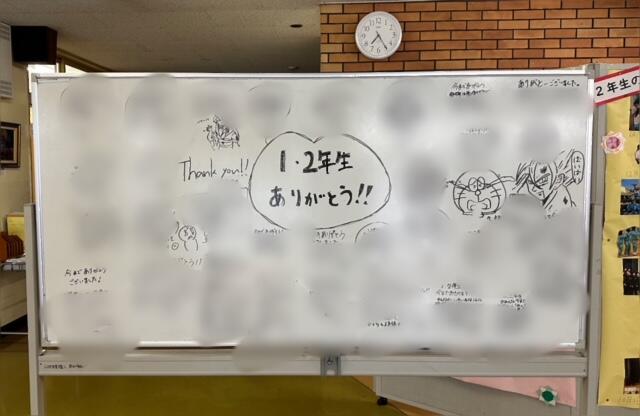

今朝学校に来ると、玄関にホワイトボードが出されていることに気が付きました。

3年生たちから、1,2年生に向けてのメッセージでした。

何と心温まる言葉にあふれていることか。人にやさしい、人を励ます、愛ある行動。学校が3年生たちのやさしさに包まれたかのようです。

3年生たち、本当にありがとう。

最後まで、自分たちに何ができるか、を考えて、そしてやり残しがないように考えて、自分たちのやれることをやってくれています。君たちと過ごす後2日を、とてもとても大切にしたい、と心から感じました。

感謝を込めて・・・ ~3年生・校内美化活動~

感謝を込めて・・・ ~3年生・校内美化活動~

今度は、3年生たちからのお返しです。

3年間の感謝を込めて、校内のいろんなところの清掃・整理整頓をしてくれました。今はまだ当たり前のように接している教室や図書室やそれらをつなぐ廊下。しかし、卒業してしまうとなかなか見ることもなくなってしまうものです。自分たちの思い出がたくさん詰まった学び舎をきれいに。きっと、自分たちの思い出が色あせず光り続けてくれるように。そんな願いを込めて働いてくれていたのではないでしょうか。

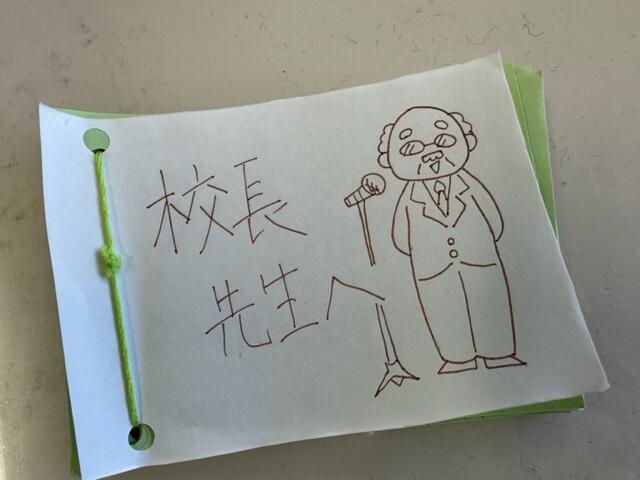

昼休みに、私のところにも二人の3年生がメッセージを届けてくれました。

私とは、1年間の付き合いしかなかった3年生たちでしたが、朝の挨拶の何気ない言葉かけや激励会や朝会の話を覚えてくれていることに、私はとてもうれしくて、胸がいっぱいになりました。

ありがとう。

その一言が世の中を温かくします。どうぞ、メディアから流される暗いニュースに心を貸さず、たくさんの人の想いに気付き、たくさんの人の中で生かされている自分に気付き、誰かへの感謝をいつも伝えられる人であり続けてください。

卒業式、迫る!

卒業式、迫る!

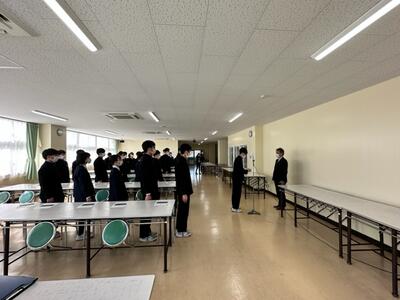

全校の卒業式練習が行われました。

厳かな雰囲気の中、証書授与や卒業合唱の体形づくり、卒業生の入退場と本番さながらです。

卒業生が主人公として全力をかける呼名の返事と証書授与の作法。在校生は、入退場の拍手と校歌の声で感謝の気持ちを伝えるしかありません。寒い体育館(暖房はすれど)ですが、拍手の動きで体が温かくなるよう、精一杯卒業生の門出を盛り上げてほしいものです。

歌声も、1回目より2回目、2回目より3回目とぐんぐん良くなってきました。ついに、練習は予行の一回だけとなりました。2月が終わります。いよいよ、3月!みんなの本気を束ねて、日本一の卒業式を行いたいと思います。

3年生 ありがとうWeek フィナーレ!

給食の時に、給食委員会が制作してくれた、3年生たちの「思いで動画」が上映されました。

3年生たちの西山中学校生活、3年間の軌跡です。給食を静かに食べながらでしたが、懐かしい過去の姿に時折笑いが込み上げていました。3年生たちの表情はとても良く、心より思い出動画を楽しんでいたようです。10分を超える大作で、見ごたえも十分でした。終わった瞬間、3年生たちから、万雷の拍手!新委員長も、やりがいを感じてくれていたようです。

プレゼント贈呈をもって、ありがとうweekのフィナーレとなりました。新副会長からメッセージがあり、場内はしっとりとした雰囲気。先輩と後輩の温かい心の交流が生まれていました。3年生に対する今までの感謝の気持ちを伝ええた後輩たち。そして、それをしっかりと受け止めた卒業生たち。本当に、素晴らしい西山中の生徒たち。

大感動の卒業式になること、間違いありません。3年生と過ごす最後の一週間。一分一秒も無駄にせず、過ごしていきましょう。お互いに、卒業式の練習に真剣に取り組んで、感動を創り上げよう!