文字

背景

行間

海・川・山に恵まれた学校で、笑顔と元気な挨拶が自慢です。

くしらっ子日記

新入生体験入学

今日の午後は、新入生の体験入学として、給食試食会、在校生との交流、保護者会を実施しました。食堂が試食会会場のため、3年生以上は教室での給食です。試食会では、1、2年生の配膳の様子を見学してもらった後、1年生の日直さんの号令で、新入生も一緒に「いただきます」です。普段、5、6年生が使っているテーブルに親子で座ってもらいました。食べた後は、音楽に合わせて歯磨き体験。小学校の給食の雰囲気を感じてもらえたでしょうか。

1,2年生は素早く給食準備ができました。1年間の成長を感じます。4月からは新1年生の先輩として、お手本となる活動ができそうですね。ちなみに今日の給食は、「ごはん、豆乳汁、鶏肉と高野豆腐の揚げ煮、さつまいものごまあえ、牛乳」でした。

給食後、お家の方の保護者会が始まると、新入生は1年生教室で交流活動です。「フルーツバスケット」などのゲームを現1年生と一緒に楽しみました。そして最後は、5年生の校舎案内です。5年生は4月に進級すると鯨波小学校のリーダーとなります。今日は、優しく、丁寧に案内ができました。立派でした。

3階の廊下を移動中。図工室から2階の図書室へ向かいます。先頭を5年生が歩き、案内しました。

主体的に学ぶ

午後は、1年生の授業を職員で参観しました。今年度1年間、主体的に学ぶ児童の育成を目指し、課題設定と指導過程の工夫を通して、授業改善を図ってきました。秋からすべての学級で授業を公開し、その都度、全職員で協議会を行ってきました。今後も深い学びを生む授業の在り方について、研鑽を続けていきます。

国語の授業です。子どもたちは、しっかりと自分の考えを発表できました。

全校ダンス活動

先週末、全校ダンス活動の最後の時間は、ダンスの総仕上げでした。柏崎の新民謡「どんがらピッカラ柏崎」を全校で踊ります。本来の踊りに、4班のフラワーグループがアレンジした部分を加えて、ステージを使ってみんなで踊りました。

先生方からも見てもらい、感想を聞きました。楽しそうに、全身を使って踊る子どもたちの様子は、寒さを忘れるようでした。

登校風景

新雪が少し積もっています。大きな除雪車が出動するほどの降雪ではなかったようです。子どもたちは足元に注意をしながら登校でしてきます。

全校朝会

今朝も寒い朝でした。全校朝会は、後方にジェットヒーターを置いて、体育館を温めての集会です。各種表彰の後、校長講話、そして校歌を歌いました。6年生は3月の卒業式まで、校歌を歌う回数も限られてきました。

週末は、かなりの降雪がありました。今朝の積雪は約60cm、玄関前や駐車場は、業者さんが朝早くから除雪作業をしてくださっています。除雪車が積み上げた雪が、随分高くなりました。玄関先や校門付近は、午前中かけて、用務員さんが小型の除雪機を使って雪をとばしてくれました。

今朝の様子

今朝のグラウンドの積雪は約30cmです。寒波が強い時は風があり、あまり積もりませんでした。昨日から今日にかけては風がおさまったので、雪も積もっているようです。

バックネットも随分と雪に埋まっています。

3階からの景色。木々も雪が重そうです。

学校手前の通学路の様子。朝には、道路の除雪が終わっていました。ありがとうございます。

今朝は朝清掃でした。玄関はマットやすのこを動かします。くじらんの後ろもきちんと掃除します。

全校スケート教室④ 5,6年生

5,6年生は、さすが慣れています。身支度を素早く整え、すぐに氷の上です。

滑り方のポイントを確認しながら、どんどん滑ります。

スケート教室の最後は、全校であいさつです。代表のお礼のことばの後、全員で「ありがとうございました」。

全校スケート教室③ 3,4年生

指導員の方のお話をおききしてスタートです。

3,4年生も、はじめは昨年までの確認です。膝をついてみます。

リンクの反対側まで、何度も往復してみました。

全校スケート教室② 1,2年生

はじめは転び方の確認をかねて、氷の上に膝をついてみます。

腹ばいに寝そべり、思いっきり壁を蹴って前に進んでみます。氷の上をスイスイ進んでいきます。

転ぶことはありますが、一人で滑れるようになりました。

全校スケート教室①

臨時休校明けの午前中、柏崎アクアパークでスケート教室を実施しました。1,2、3,4、5,6年生3つのグループに分かれ、それぞれに指導員の方からついていただき、丁寧に教えていただきました。履きなれないスケート靴に少し苦労しましたが、いざ、滑り始めるとどんどん上達していきます。短時間の教室でしたが、最後には「去年より上手に滑れた。転んだ回数が減った」などと、子どもたちの満足そうな感想がたくさん聞かれました。

出発前、体育館に集まって注意点を確認しました。

高学年は、スケート靴をはくのにも慣れているようです。

はじめに、グループごとに指導員の方からのお話をきいたり、準備体操をしたりしました。さあ、いよいよ教室が始まります。

全校ダンス活動

12月後半に取り組む予定だった全校ダンス活動ですが、年末の大雪による休校等の措置のために十分な時間をかけて実施することができませんでした。冬休みをはさんだので少し期間があきましたが、全校での体育の時間を設定し、活動を再開しました。

今日は、なわとびを使って準備体操をした後、ダンスの動きを確認したり、ステージでの発表の隊形づくりをしたりしました。

新しい清掃班での活動です。

新しい清掃班での朝清掃です。それぞれの担当場所も変わりました。班長の高学年が清掃のやり方をよく知っているので、低学年に丁寧に教えてくれます。頼りになる先輩たちです。

登校時に虹が出ていました。

繭玉飾り

小正月の飾りである「繭玉」を、児童玄関に飾り付けました。鯨波コミセンからご協力を頂き、3,4年生が中心となって餅や団子、大判、小判といった縁起物の飾りをミズキの枝に吊るしました。繭がたくさん収穫できることや秋の豊作を祈っての飾りつけです。日本の伝統行事にふれるよい機会となりました。

今朝の登校

青空が広がっているものの放射冷却のため気温は0℃前後と、たいへん冷え込んだ朝でした。日陰は氷点下まで下がっているようでした。ところどころ氷も張っていました。子どもたちは防寒対策をして登校です。思わぬところが凍っているので、足元に注意しながら歩いてきます。

校門手前、まもなく学校です。

校地内には、薄い氷があちらこちらに。

授業の様子

5,6年生は、家庭科で 役割演技をしながら買い物の仕方や仕組みについて学んでいます。

3,4年生は、先日まとめていた「谷根ナス」について、レポート作成の続きです。端末で使用するアプリの操作法を確認して、進めていきます。

今日の給食

1,2年生は、4時間目の体育の後、体育館からすぐ向かい側の食堂に移動です。素早く準備が始まりました。3年生以上は、それぞれの教室から、1階の食堂まで移動してきます。テーブルに人数分のおぼんを並べ、箸と牛乳を配ります。端からおぼんをとって配膳台に向かいます。給食準備がどんどん進んでいきます。

食後は歯磨き、そして後片付け、清掃です。

今日の給食は、「ごはん、みそちゃんこ鍋、シシャモのカレー揚げ、ゆかりあえ、牛乳」。

午前の授業

今朝は気温が下がり、あられも降る中での登校でした。朝の活動は、月一回の読み聞かせの時間でした。4名のボランティアの方からおいでいただき、学年ごとに読み聞かせをしていただきました。毎月、子どもたちも楽しみにしています。

今日はALTさん、ICT支援員さんの来校日でした。

3時間目、5,6年生は、ALTさんとの授業です。

3,4年生は、総合で学んだ「谷根ナス」について端末を使ってまとめ作業です。支援員さんからもアドバイスをもらっています。

1,2年生は、合同で、折り紙を使った教室飾りの制作中です。折り方を電子黒板に投影中です。

玄関の掲示物

学習参観に合わせ、児童玄関でクラブ活動の様子を掲示物や作品で紹介しました。後期、4年生以上が「スポーツクラブ」「手作りクラブ」「理科クラブ」の3つに分かれて活動しました。様々なスポーツに挑戦した様子、個人で制作した作品、顕微鏡を使って撮った生き物や身のまわりの物の写真など、それぞれのクラブで頑張った様子がよく分かりました。各教室前にも秋から制作した作品や習字を展示しました。

第2回評価委員会を開催しました。

学習参観と同日、地域の学校評議委員の皆様からお越しいただき、学校関係者評価委員会を開催しました。今年の主な活動をスライドでご紹介した後、前期のアンケート結果と比較しながら後期の児童、保護者アンケートの結果についてご説明しました。子どもたちの力をより一層伸ばすための方策として、幾つか助言を頂きました。ありがとうございました。

1月13日(金)学習参観

1/13(金)5時間目の学習参観に、大勢の保護者の皆様からご来校いただきました。ありがとうございました。子どもたちの様子はいかがだったでしょうか。これから3月までの期間は1年のまとめと同時に、次の年度に向けての準備の期間でもあります。今後も子どもたちのさらなる成長を願い、ご家庭と連携を密にしながら、教職員一同、精一杯の支援を続けてまいります。

5,6年生はキャリア教育の一環として、柏崎総合医療センターの先生からお話をお聞きしました。児童の下校時に、玄関にとめたDMAT救急車を見学させていただきました。

版画制作中

現在、どの学年も図工の時間に版画に取り組んでいます。3年生以上は彫刻刀を使い、図案に沿って板を彫っています。板には色を付けてあるので、彫ったところとそうでないところがはっきりとわかります。彫り終わったら、インクをローラーで塗って刷っていきます。

今日の給食

半数の子どもたちが当番になり、手際よく盛り付けます。当番以外の子どもたちは、どんどん給食を配っていきます。1年生は、準備が終わると早めの「いただきます」です。

途中、あいさつ運動の呼びかけがありました。今朝の登校時のあいさつの様子を動画で振り返り、明日からのポイントを確認です。これから委員会の取組としても、あいさつ運動を進めていきます。

今日の給食は、「中華めん、サンマーメンスープ、手作りツナギョーザ、切干大根の中華あえ、だいだいムース、牛乳」。

書き初め

3限は、全校で書き初めの時間でした。心を落ち着け、集中して取り組み、校内が静まりかえった1時間でした。新春の日本の伝統的な行事にふれた時間でした。

いつもの活動をいつものように

午前中3時間の授業の後、全校で清掃を行って放課でした。清掃は、休み前と変わらず、縦割り班での活動です。高学年が指示をして、いつも通りに丁寧に掃き掃除、拭き掃除です。休み明け、きちんと活動ができる子どもたちです。

新年のスタート

今日から、後期後半がスタートしました。クリスマス直前に積もった雪はその大部分が消え、道路や歩道、グラウンドにも雪が見られなくなりました。風が強く、小雪の舞う朝でしたが、子どもたちは元気に登校しました。

教室で少し体を温めた後、体育館で休み明けの集会です。3月までの学校での過ごし方、心がけてほしいことをお話しました。

教育期について説明。大雪のために折れた枝等への注意を含めた交通安全の確認。そして最後に校歌を歌いました。

教室に戻って、提出物の確認です。

明日から冬休み

午前中は日がさす時間帯もあり、ほっとしています。今日は、冬休み前の登校最終日でした。給食後は集団下校です。徐々にグラウンドの雪は少なくなってきていますが、まだ40cmほど積もっています。

令和4年の締めくくりに、自分の机の中を整理整頓したり、教室内の大掃除をしたりと、子どもたちは協力して作業を進めていました。

今日の給食は、クリスマス給食です。「カレーピラフ、ポトフ、もみの木サラダ、クリスマスケーキ、牛乳」です。

まだまだ大雪の心配が続く日々ですが、休み明け、全員の元気な顔が見れることを楽しみにしています。

学校再開

大雪による臨時休校措置があけ、子どもたちが登校してきました。まずは、全校集会で子どもたちの元気な顔を見ることができ、ほっとしました。何人かの子どもが、ここ数日の家での様子を聞かせてくれました。大雪の中、普段とは違う不自由な生活を強いられ、大変な日々だったことと思います。保護者、地域の皆様にも、心からお見舞い申し上げます。子どもたちがいつも通りの学校生活が送れるよう、職員一同頑張りたいと思います。

全校集会は、食堂で行いました。モニターを使って、これからの年末年始の過ごし方、雪道での事故防止等について担当職員が説明しました。子どもたちは、一つ一つにうなづきながら真剣に話をきいていました。その後登校班に分かれて、町内子ども会です。通学時の様子について振り返りをしました。また、先ほどの話をうけて、通学路や地域の危険箇所等を確認しました。雪のシーズンは始まったばかりです。今日の集会の内容を心にとめ、安全な生活をしてもらいたいと思います。

全校集会では、雪道の安全について確認しました。

町内子ども会、高学年が司会です。

給食後、集団下校。

以下は、昨日21日(水)のグラウンドやプールの様子です。天候が回復して気温が上がったため、積もった雪の量が少し減ったようです。グラウンドは約65cmでした。昨日は職員で児童玄関等の雪かき、避難経路の確保等、晴れ間をぬって作業をしました。

グラウンドにはウサギの足跡が。

今日の昼の活動

今日の給食の様子です。委員会から今週のあいさつチャンピオンの発表やクイズがあり、ごちそう様、そして歯磨きです。最後は当番が台ふきや床の清掃をします。昼休みは、全校運動です。4年生が司会を担当し、「ジャンケンおに」を楽しみました。

委員会のコーナーの後、ごちさぅ様です。片付け後は台ふきや床掃除です。

体育館全面を使って鬼ごっこです。最後は司会の4年生から水分補給や手洗い・うがいの連絡がありました。

今日の給食は、「里芋ごはん、大根のみそ汁、ホッケの塩こうじ焼き、もやしと油揚げのごま酢あえ、牛乳、小魚アーモンド」。

はてな読書

様々なジャンルの本にふれることで本のもつ魅力を知ったり、一冊の本を読み切る達成感などを味わったりと、本に親しむために、朝読書、ボランティアさんや読書支援員さんによる読み聞かせなど、日頃から図書館を利用した活動を行っています。

毎月第3木曜日の朝は「はてな読書」です。自分の興味のある分野からテーマをきめ、関連した図書資料を図書館で選び、プリントにその内容をまとめます。まとめたものは廊下に掲示されています。

机の上に、選んできた図書資料を広げます。

完成したプリントは、廊下に掲示します。

全校ダンス活動①

冬休み前の2週間、全校ダンス活動を実施します。体育の学習の一環です。くしら会祭と同様に、フラワーグループ(全校縦割班)で活動します。表現力を育むだけでなく、グループでダンス活動を行うことで仲間とのより良い人間関係づくりも進めます。今日はその1時間目として、オリエンテーションを行いました。

学習のめあてやこれからの予定、注意点などについて、説明をききました。

準備体操。

新聞紙を使い、音楽に合わせて体を動かします。紙をちぎったり、振ってみたりと、楽しみながら授業は進みます。

活動後は、皆で新聞紙の後片付け。そして、学習の振り返りを行いました。

人権週間 その2

先週からの人権週間に合わせ、人権に関する題材を扱った資料を用いて、各クラスごとに授業を行いました。全校朝会での話をスタートに、クラスごとに人権に関する理解を深めました。

1,2年生の様子。掲示物、タブレット端末や電子黒板でみんなの考えを確認します。

3,4年生の様子。小グループで話合いです。

5,6年生の様子。自分の考えを小さなホワイトボードに書いて発表です。

移動図書館

12日月曜日は、月一回の移動図書館の日でした。いつも通り、20分休みにはたくさんの本が児童玄関ホールに並びます。低学年から高学年まで、子どもたちが大勢、借りに来ます。

一斉下校

午後は個別面談が予定されているため、5限後、一斉に下校です。久々に雨、風がなく、傘の要らない下校となりました。青空の下、子どもたちは一列に並んで出発です。いつものようにオレンジのベストを着た「ながらパトロール」の皆さんが、一緒に歩いてくださいます。「お願いします」と子どもたちの声が聞こえてきました。

防寒用の上着に長靴、手袋、毛糸の帽子など、子どもたちはそれぞれが寒さ対策をしています。ご家庭でいろいろと準備をしていただいているようです。ありがとうございます。月曜日、また元気に登校してきてください。待っています。

今日の給食

4時間目が終わると、全校が食堂に集まります。1・2年生、3・4年生、5・6年生に分かれ、それぞれの給食当番が準備に取りかかります。盛り付けをしている子どもに聞いてみると、家でも手伝いをしているとのことでした。週替わりで給食当番をしていますので、配膳や片付けなどの家の手伝いのきっかけに、ご家庭でも給食を話題にしていただければと思います。

今日の給食は、「根菜カレーライス(麦ごはん)、じゃこキャベツ、ようなしのヨーグルトかけ、牛乳」。

今週は、季節の果物のデザートが登場しています。美味しくいただきました。

きれいな虹

今朝は、小雨の中の登校でした。登校後は時折雲の切れ間から日が差し、雨粒がキラキラ光って見えることもありました。そんな中、西の空にきれいな虹がかかっていることに、子どもたちが気が付き、教えてくれました。端から端まで半円形に見えるとてもきれいな虹でした。しかも主虹、副虹の2本が見えています。子どもたちも、朝清掃の手を少しの間休め、廊下からきれいな虹を楽しみました。

3階からの画像。うっすらと副虹も見えています。

今日の給食

今日は、月一回の西部地区共同調理場の栄養教諭さんの来校日でした。12月の給食の目標を分かりやすく、お話していただきました。目標は、「かぜに負けない食事をしよう」です。かぜや感染症予防のために、栄養バランスがよい食事をすることが大切であり、たんぱく質やビタミン類を多く含む食品をしっかりとることを教えていただきました。※詳しくは、12月の給食だよりをご参照ください。

いつものように、手際よく準備が進みます。

ホワイトボードにイラスト貼って、分かりやすくお話していただきました。

今日の給食は、「ソフトめん、クリームソース、グリーンサラダ、焼きりんご」。焼きりんごは調理場手作りです。おいしくいただきました。

薬物乱用防止教室

5、6年生を対象に、薬物乱用防止教室を開催しました。柏崎ライオンズクラブから3名の講師の方からおいでいただき、動画やプラスチックの標本模型の説明も交えながら、お話していただきました。途中、選択式の問題もあり、子どもたちは、1時間、集中して学ぶことができました。

電子黒板の画像を見ながら、説明をお聞きしました。

標本模型の周りに集まって、危険な薬物を確認しています。

最後は、手ぶりをくわえて「薬物乱用は、ダメ! ゼッタイ!」。

「深めよう絆」スクール集会

6年生が参加する三中校区の「深めよう絆」スクール集会が開催されました。感染症拡大防止の観点から、今回はオンラインで各校を結んでの実施でした。学校ごとに小グループをつくり、事前に学区の6年生にとったアンケートの結果をもとにして話し合いました。大きなテーマは「新しい仲間と出会って、よりよいコミュニケーションをとるために必要なこと」。来年4月に中学生になった時、新たな仲間づくりのためのヒントをたくさん学ぶことのできた時間となりました。

アンケート結果が、分かりやすくグラフで説明されました。5年生も、来年のために見学しました。

6年生は付箋に自分の意見を書きためていきます。5年生もワークシートに考えを記入しました。

それぞれが順番に意見を発表し、付箋を模造紙に貼り付けました。そして同じ内容の付箋を集め、グループ分けをしました。

カメラに付箋を貼り付けた模造紙をうつし、鯨波小学校の意見を発表しました。

人権週間

人権週間期間中の全校朝会は、毎年、人権に関するお話をしています。今年は、人権とは何か、人権週間が定められた経緯についてを話した後、人権に関する童話を紹介してその内容をもとにグループでの話合い活動を行いました。普段のいじめ見逃しゼロ運動と合わせ、人権が守られ、皆が安心して生活できる社会をつくるためにどうしたらよいか考えるきっかけとしてほしいと思います。

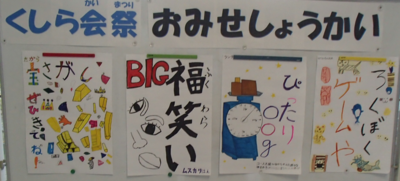

くしら会祭 「お店いろいろ」

学習発表会後の3週間、くしら会祭の準備を進めてきました。お客さんたちが楽しんでいる様子を見ていると、苦労が報われた感じですね。全校で、本当に頑張りました。楽しい時間をありがとうございました。

「宝探し」 まずは、お客さんに説明。時間内に床に置かれたカラーコーンや跳び箱のふみきり板などの下にある “宝”を探します。

「ぴったり◯◯g」 机に置かれたたくさんの学用品からいくつかを選び、指定された重さになるようにかごに集め、台秤にのせて確認します。

「BIG福笑い」 顔だけではなく、いろいろな福笑いがありました。台紙とそれぞれのパーツはすべて手作りです。

「ろくぼくゲーム」 ろくぼくにぶら下がる時間を競います。ぶら下がりながら足じゃんけんで勝負も。

「くじらん」も応援に来ました。

くしら会祭

いよいよ当日です。開会式の後、それぞれのお店で最後の準備です。準備が完了したら、前半のお店めぐりがスタートです。各グループを2班に分け、半数の子どもたちがお店番、残りの半数はお店をまわります。保護者の皆さんも大勢参観に来てくださいました。そして、お客さんとして参加していただきました。

「宝探し」、「ぴったり◯◯g(学用品でちようど何g)」、「BIG福笑い(大型福笑い)」、「ろくぼくゲーム(ろくぼくでのぶら下がり競争)」と、楽しいゲームがいっぱいです。子どもたちだけでなく、保護者の皆さんにも楽しんでいただけたようです。友達と一緒に、お家の方と一緒に、先生たちと一緒にお店をまわりました。

開会式の様子。児童会の歌を歌います。そして、最終準備。

くしら会祭にむけて その4 「会場準備」

午後は、くしら会祭の会場準備でした。体育館で各グループに分かれて準備を始めます。机やいす、ボードなどを配置して自分たちのお店のブースをつくり、ポスターやルール説明用ボード、小道具などを追加していきます。だいたいの準備が終わったら、全体でリハーサルです。そしてグループに分かれ、実際にルールを説明してみたり、ゲームをしたりして打合せです。最後に会場の細かな部分を仕上げ、準備万端、整いました。

会場設営。必要な物品を、体育館に運び込みます。

開会式のリハーサル。

お互いにお客さんになって説明の練習や小道具の確認。

くしら会祭にむけて その3 「お店紹介」

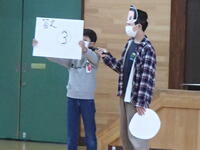

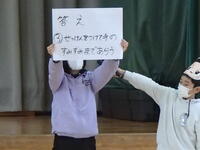

米山も白くなり、朝は随分と冷え込んでいます。今朝の全校朝会は、くしら会祭の「お店紹介」でした。イベント総務委員会の司会で、各グループがそれぞれのお店を紹介していていきます。昨日掲示したポスターは、一旦、ステージ前に移動させます。代表が説明したり、グループが一言ずつ順番に話したりしながら、全校にPRしました。本番が楽しみです。

くしら会祭にむけて その2

各グループのお店紹介ポスターが完成し、児童玄関に掲示されました。それぞれのグループで、工夫を凝らしたゲームが企画されているようです。ポスターを見るだけでも、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。全校みんなが当日を楽しみにしています。待ち遠しいですね。

くしら会祭にむけて その1

各フラワーグループの準備も大詰めです。実際にゲームを試してみたり、紹介用のポスターを仕上げたり、ルール説明用のホワイトボードをつくったりと大忙しです。当日、みんなで楽しめるといいですね。

ALTさんとの授業

今日は週一回のALTさんの来校日でした。それぞれの学級で、ALTさんと担任の先生とで一緒に授業が進みます。ICT機器も活用しながら、学習します。

ちぎり絵体験

3,4年生は、地域から講師の先生においでいただき、ちぎり絵を体験しました。毎年、翌年の干支にちなんだちぎり絵を制作しています。今年は、うさぎモチーフにした作品です。型紙をもとに和紙をちぎり、色紙に貼り付けていきます。型紙は同じなのですが、一人ひとりの個性があらわれているあたたかな作品が出来上がりました。

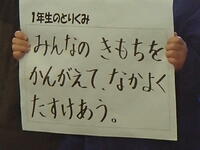

いじめ見逃しゼロの取組 その後

11月10日の朝会で各学級から紹介があった「いじめ見逃しゼロの取組」について、給食の時間に日替わりでその後の様子を発表しています。今日は1年生でした。自分たちが決めためあてをしっかり守れているか、そしてこれからさらにどう取り組んでいくのか発表しました。1年生の立派な発表の姿に、全校が大きな拍手を送りました。

きちんと整列。立派に発表できました。

今日の給食は、「チャーハン、だいこんのオイスターソース煮、バンサンスー、みかん、牛乳」

花の苗プレゼント

先月植えた花の苗を、地域の施設にプレゼントしてきました(10/25のHPをご参照ください)。夏のプレゼントに続き、今年2回目です(6/9、7/14のHPをご参照ください)。スクールバスに分乗し、鯨波方面、上米山方面の各施設を訪問し、玄関先でプランターをお渡ししました。施設の方からもお礼の言葉をいただき、子どもたちも嬉しそうにしていました。ありがとうございました。

24日の朝会

休み明けの24日(木)の朝は、朝会でした。バスケットボールの入賞やポスターの入選など、大勢の子どもたちを表彰しました。地域のスポーツ団体で頑張っている友達、得意なことを活かしながら作品制作を頑張った友達、普段、一緒に学校生活を送っている仲間たちの頑張りを拍手で讃えました。

表彰の後は、パワフル健康委員会からの全校への呼びかけです。寒くなってきたので、かぜ予防、感染症対策のために大切なことをクイズ形式で紹介しました。

5、6年生の授業

5、6年生の体育は、跳び箱・マット運動です。体育館にモニターを運び入れ、跳び箱の跳び方を動画で確認します。また、家庭科は和風だしについて学習です。昆布、煮干し、かつお節など、いろいろなだしをとってみそ汁にしてみます。

いろいろな跳び方を、動画で見てみます。

それぞれのだしのとり方を確認します。

冬の気配

県内でも、各地の山々が白くなり始めたようです。校舎周りの木々は、葉を落としました。用務員さんが、毎日、植木の雪囲いの準備を進めています。また、先日の地場産の給食でもメニューの食材につかわれていた鮭が、近くの川をのぼってきています。冬が迫っています。

サクラやイチョウは、葉がなくなりました。

玄関先の植木の雪囲いが始まりました。

体の表面が傷つき、白っぽくなっています。数年前に放流した稚魚が、大人になって戻ってきてくれたのでしょうか。

くしら会祭の準備 その2

5限は、12月の「くしら会祭」の準備をしました。全校一斉での準備会は、今日が2回目です。体育館でイベント総務委員会からの説明の後、各フラワーグループに分かれて活動です。ポスター制作を始めた班、細かいルールを相談している班、実際に道具を使って試している班など様々です。当日まであと2週間、皆に楽しんでもらえる「お店」の準備が進みます。

イベント総務委員か全体説明。

細かいルールを相談中。

ポスター制作中。

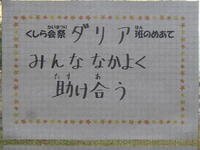

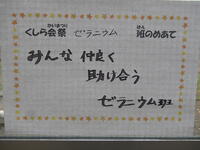

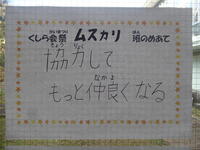

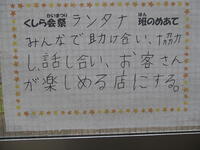

各フラワーグループのめあて。

全市一斉地場産給食デー

今日は、市内の小中学校一斉に、地場産物を使った共通献立でした。谷根鮭、柏崎産「新之助」も食材として使われており、給食の時間に 柏崎市さけ・ます増殖事業協会と地域振興局農業振興部普及課から計3名の方からお越しいただき、一緒に給食を食べていただきました。食後、事業協会の方から谷根鮭について紹介がありました。鮭は「焼きメンチ」に調理され、他のおかずやお汁と一緒に皆で美味しくいただきました。

左 事業協会の方から谷根鮭について、説明していただきました。

中 子どもたちの代表のお礼のあいさつです。

右 今日のメニューは、

「ごはん(新之助)、秋のめぐみ汁、谷根鮭de焼きメンチ、柏崎産大豆の和風サラダ、味つけのり、牛乳」

校外学習 (5,6年生)

先週10日に実施した5,6年生の校外学習は、柏崎のヒゲソリダイの養殖を見学しました。これまでに社会科の漁業の学習で、養殖について学んできました。地元で行われているヒゲソリダイの完全養殖についてその過程を見学し、漁業について学習を深めました。

校外学習 (3,4年生) ②

見附市では、ニット工場を見学しました。製造工程を見学しただけでなく、製品や材料の糸に触らせてもらったり、見附の繊維産業の歴史を伺ったりしました。学校に戻って、今までの学習と結びつけながら、校外学習のまとめをします。

校外学習 (3,4年生) ①

15日(火)、3、4年生は、社会科の学習の一環として、燕市と見附市の工場を見学しました。

燕市では、金属加工や洋食器づくりの関連として、金属研磨の技術について学びました。実際の研磨の様子を見学した後、一人ひとりがスプーンの裏面の研磨を体験しました。技師さんに教えていただきながら研磨すると、数十秒でスプーンがピカピカに光ります。子どもたちは自分で磨き上げたスプーンを手に取り、驚きの声をあげていました。

左 はじめに研磨の工程を説明していただきました。

中 その後、工場の見学です。

左 最後に技師さんに手伝っていただきながら、スプーンを研磨してみます。

くしら会まつりの準備が始まりました。

12月に開催する「くしら会まつり」の準備が始まりました。今週月曜日に代表委員会で話し合われた内容をうけ、フラワーグループ(縦割り班)ごとにどんなお店をひらくか相談です。これから定期的に時間をとって、話合いや道具の準備を進めていきます。6年生がリーダーとなって、話合いを進行しています。

今日の授業

授業の様子です。2年生の道徳は、教科書の内容を電子黒板にうつして学習を進めています。子どもたちは、手元のタブレット端末に、自分の考えを図で表しています。高学年は習字の時間でした。

朝清掃

今朝は、体育館、特別教室の清掃です。縦割り班での活動です。きれいになった校舎で、気持ちよく一日過ごせそうです。

体育館は、皆で並んでモップがけ。

玄関ホールは、くじらんの後ろも掃除します。

理科室は椅子をあげて、机の下のほこりを掃きだします。

いじめ見逃しゼロ県民運動

今日も水やりから子どもたちの一日が始まりました。登校後は、全校集会です。各学級での「いじめ見逃しゼロ」に向けてのめあてや取組が紹介されました。みんなが楽しく、気持ちのよい学校生活が送れるよう、仲よくしたり、助け合ったりしていく決意が発表されました。

朝の水やり。再来週、地域の施設にお届けします。

各クラスの発表。

今日の授業

1年生の国語は、漢字の練習です。書き順を確認しながら、一文字一文字練習していきます。その漢字を使った短文も考えました。

3、4年生の体育は、キックベース。チームをつくって試合です。各チーム、作戦を立てて戦います。

朝の活動

朝清掃の後、各学級で朝会です。どの学級も日直が前にでて司会をします。健康観察や今日の目標の確認、今月の歌を歌います。

1年生は、教室の壁に貼られた今月の歌の歌詞のまわりに集まって歌っていました。

今日の給食

給食中、いろいろな子どもが放送をしています。生活えがお委員会は今週のあいさつチャンピオンを発表します。イベント総務委員会はみんなにクイズをだしたり、全校児童に順番にスピーチをお願いして発表してもらったりしています。パワフル健康委員会は、献立や給食の一口メモを読みあげたり、歯磨きの指示をだしたりします。

ごちそう様、歯磨きの後は、片付けです。食堂内は台ふきや雑巾がけ、配膳室内でのお手伝いをしてくれる当番もいます。

今日の給食は、「ごはん、かきたまみそ汁、さばのおろし煮、いそあえ、牛乳」。

移動図書館

月に一度の移動図書館です。20分休みに児童玄関で開館です。返却にくる子ども、読みたい本を探しにくる子ども、短い時間ですが、次々と子どもたちがやってきます。

学習発表会⑥ その後

昨日の学習発表会の準備期間中、各教室の掲示板には、りんごの付箋が貼ってありました。子どもたちが仲間の「優しくしてもらった・優しくしている様子を見つけた」を付箋に書き、台紙に貼りました。準備や練習で思いやりをもって行動できたことや、優しい気持ちをもって行動できていた仲間の姿を振り返ったものです。いつの間にか、台紙が付箋でいっぱいになっていました。

学習発表会⑤ 音楽発表・全校合唱

3年生以上がリコーダー奏と合唱を発表しました。リコーダーは、一つ一つの音の長さや響きを意識して演奏しました。合唱は、それぞれのパートの重なりを聴き合いながら練習してきました。どちらも心を一つにして、演奏しました。そして低学年も加わり、最後は会場の皆様と一緒に「ふるさと」を合唱しました。

リコーダーと合唱。

参加者全員が一つとなった合唱。

本日参観された皆様に、子どもたちの緊張の中にも一生懸命に取り組む姿、学んだことをみんなに伝えようとする熱意、家族の前で頑張って発表しようという気持ち・心が伝わったでしょうか。子どもたち自身も、皆様の優しい眼差し、そして大きな拍手から、学年・学級の仲間たちや担任はじめ職員と一緒に心を合わせて創りあげる楽しさ、充実感を改めて実感できたことと思います。

感動の1日を、ありがとうございました。

学習発表会④ 5,6年生「修学旅行で見つけた新潟県の魅力 そして これから」

5,6年生は、村上市や新潟市を訪ねた修学旅行で学んだことをまとめました。鮭やお茶など村上の伝統文化、「環境と人間のふれあい館」で学習した「新潟水俣病」について、大変分かりやすく発表してくれました。会場の保護者の皆さんも、うなづきながら発表をきいてくださいました。

クイズ形式で、村上の伝統文化について紹介です。塩引き鮭もつるされている様子を再現しました。

「環境と人間のふれあい館」で学んだことを、小さなパネルで発表しました。

学習発表会③ 3,4年生「ふたば・にじいろが紹介 ! わたしたちのくらしを支える◯◯ ! ! 」

社会科の「わたしたちのくらし」で学習したことを発表しました。施設見学や調べ学習で得た知識もふまえ、「安心したくらし」を守るための取組や人々の願い、一人ひとりが感じたことをまとめました。普段の生活で当たり前だと思っていることが実はそうではないということを、改めて大人も気づかされました。

学習発表会② 1,2年生「みんな仲良し~くじらなみ動物ランド~」

1年生の元気いっぱいの「はじめの言葉」に続き、1、2年生の発表です。体育の表現遊び「大好き ! 動物ランド」と音楽の「拍にのってリズムをうとう」で学習したことを発表しました。一人ひとりが動物になって、体全体で表現しました。会場も、手拍子で参加しました。皆が、とても楽しい気持ちになりました。

学習発表会① 声出し・直前リハーサル

秋晴れのさわやかな朝となりました。校地内の木々の様子を見ると、秋の深まりを感じます。

子どもたちは登校後、開場までの間、3年生以上は声出し、1年生は「はじめの言葉」の直前リハーサルです。

前日準備、頑張りました。

学習発表会に向けて、午後は準備です。6時間目の時間帯、3年生以上が分担して、準備に取りかかりました。体育館や玄関の掃除、ステージづくり、観客席のいす並べ、皆が働き者です。どんどん会場ができあがっていきます。

予定した時間よりもはやく会場が完成しました。心を込めて作り上げた会場で、心温まる素晴らしい発表会が開催できそうです。明日が楽しみです。

なお、明日の開催にあたり、皆様にご協力いただきたい内容をPTAメールで配信いたしました。ご確認をお願いいたします。

朝の活動

毎朝、「生活えがお」委員会が、校内放送をしています。1日の予定を連絡したり、今月の歌を流したりしてくれます。今朝は学習発表会で全校で歌う曲をかけてくれました。

当番が放送室からアナウンス。曲の後は、朝清掃の連絡です。

縦割り班で朝清掃です。最後は班長さんが前に出て、反省会です。

学習発表会、直前 !

午前中、中・高学年のステージリハーサルです。進行アナウンスに従って、整列、登壇します。本番さながらの緊張感が伝わってきます。午後は体育館はじめ、校内各所の準備の予定です。

合唱隊形で整列し、アナウンスの指示で登壇します。

学習発表会練習

間近に迫った学習発表会の練習が続きます。午前中は低学年の発表練習、そして午後は3年生以上が合唱とリコーダーを合同で練習しています。子どもたちは真剣に、そして楽しみながら最後の仕上げに取り組んでいます。当日は、素晴らしい発表になりそうです。

今日の授業

2時間目、低学年はALTさんとの授業です。野菜の英単語を覚えます。指でさされたイラストの野菜を英語で答えます。

中学年は、学習発表会のリハーサル中です。他学年の先生が時間を見つけて、当日のお客様の代わりになります。子どもたちも緊張しながら、リハーサルに臨んでいます。

元気のよい声が、廊下まで聞こえてきます。

アドバイスを聞く姿も、真剣です。本番が楽しみです。

全校朝会

今日も気持ちのよい朝でした。子どもたちは元気に登校し、いつものように玄関のプランターに水やりをしています。

さて今朝は、全校朝会です。はじめに、絵画のコンクールで入賞した子どもたちの表彰をしました。後半は、今週の学習発表会の全校合唱の練習です。隊形づくりの後、進行表したがって歌ってみました。当日に向けて、気持ちが高まってきます。

朝の水やりの風景です。丁寧に世話をしてくれます。

絵画の表彰。ぜひ、得意なことを伸ばしてほしいと思います。

隊形づくり。当日が楽しみです。

落花生の収穫

今年、学校の畑では、2年生から4年生が様々な作物を栽培しました。ナス、ミニトマト、ズッキーニ、サツマイモ、ヘチマ、ダイコン、そして落花生です。落花生がどんなふうに実になるのか、日頃、なかなか見る機会がありません。そこで、全校に紹介するため、丁寧に掲示物を作ってくれました。収穫した一株も、廊下に展示中です。

2年生が作ってくれた掲示物です。書かれている通り、花の後、子房柄が伸び、地下に豆をつくります。

冬苗のお世話

今週は、気持ちのよい朝が続いています。その分、連日冷え込みが進んでいるようです。グラウンドのサクラの葉はすっかり赤くなり、一部か散り始めています。イチョウは、きれいな黄色に色づいています。

先日植えた冬苗や球根を、子どもたちは毎日、お世話しています。登校すると、まずは水やりです。自分の鉢、自分の班のプランターだけでなく、周りの苗にも水やりをしています。

冬苗の植付

フラワーグループ(全校縦割り班)で、冬苗を植え付けました。しばらくの間、全校で世話をして、後日、地域の皆さんへプレゼントします。10年以上続く活動です。この活動が始まったのは、中越沖地震後の支援に対する感謝の気持ちからと聞いています。

当時、鯨波地域も被害があり、県内だけでなく全国から支援があったそうです。その後、今度は励ましてもらった自分たちが周りの人たちを元気づけようという思いから、学校で育てた花を駅やコミセン、仮設住宅などに届けたとのことです。現在は地域の高齢者施設、郵便局やコミセン、駐在所などにお届けしています。

日頃からお世話になっている地域の皆さんに感謝の気持ち届けられるよう、全校でしっかり世話をしていきましょう。

中庭でグループごとに作業を進めます。高学年が低学年に植え方を教えてあげます。

日当たりのよい児童玄関前に並べました。最後に水やりです。

高学年の脱穀体験

先週20日、高学年は、自然乾燥させていた稲の脱穀をしました。自分が刈りとった稲から、一粒一粒丁寧に稲籾を収穫していきます。その後は、すり鉢に入れ籾殻をはずす作業です。軟球を押し当ててころがすと、籾がはずれ玄米が残ります。わずかな量でも機械を使わずに作業することがいかに大変なのか、実感することができました。

プラネタリウムで学習

高学年の理科は、「月と太陽」の学習をしています。学習の一環として、市立博物館のプラネタリウムに出かけてきました。自分が鯨波小学校のグラウンドの中心にいるとして、毎日、夕方同じ時間に、月がどの方向にそしてどんな形に見えるのか投影で確認しました。毎日見ていると、月は西から東に動いているように見えること、だんだん光っている部分の面積が大きくなっていくことが確認できました。最後に、今日の星空、そして来月の月食についても説明があり、宇宙への関心が高まりました。

左 リクライニングシートに座って、天井のドームを見上げます。

右 投影だけでなく、発泡スチロール球を月に見立て、月の満ち欠けを確認しました。

合同音楽

11月の学習発表会での合唱披露に向けて、3年生~6年生が合同で合唱練習を行いました。音楽室だけでなく、いろいろな教室に分かれて練習です。感染症対策のため十分に換気をして、歌うときの体の向きを一方向にしています。残念ながらマスクをはずしての練習は、まだできません。これから2週間、感染症対策をしながらの不自由な練習になりますが、当日の発表を目指して心を一つに、頑張っていきましょう。

今日の給食

今日のメニューは、地元グルメ「鯛茶漬け」でした。給食用に少しアレンジしてありましたが、茶飯に鯛の唐揚げをのせ、すまし汁をかけて食べました。また、クレープがデザートとして付きました。クレープが余ったので(いつも予備が数個届いています)、食べたい子どもたちで “デザートじゃんけん” です。時々デザートが余ると、1年生から6年生までの希望者が、じゃんけんの勝ち残りでお代わりをしています。低学年と高学年が勝ち残ったとき、低学年にデザートを譲っている姿を見かけます。優しいお兄さん、お姉さんたちです。

左 一旦全員の分を配膳した後、余ったご飯やおかずは希望する子どもたちに少し多めに盛り付けます。

右 “デザートじゃんけん”、今日はブルーベリークレープです。

歯磨きの後は、食器の片付け。

今日の給食は、「鯛茶漬け(鯛の唐揚げ、茶めし、すまし汁)、磯ドレッシングあえ、牛乳、ブルーベリークレープ」

体力向上

夏休み明けから、体力向上や健康づくりにかかわる活動を継続して行っています。9月は持久走を中心とした取組や学校保健委員会での適切なネットとのかかわり方について親子で講演を聞きました。今月は、春の体力テストの分析をもとにした補強運動を各学級で行ったり、体を動かすことの楽しさにふれる全校活動を実施したりしています。

今日の昼休みは、2年生の企画、運営による全校運動を行いました。内容は「しっぽとり」です。春の運動会の紅白に分かれ、しっぽに見立てたスカーフを取り合います。子どもたちは本気で追いかけたり、逃げたりして、大いに楽しんでいました。

全力で走っています。しっぽをとられたら、ステージ前で待機です。

朝の月 その2

今朝、月の観察に挑戦しました。登校時間帯は雲が少なく、ほぼ天頂付近に月を見ることができました。昨日下弦だったので、比較的はっきりとクレーターの凹凸も確認できました。今週末、高学年は柏崎博物館のプラネタリウムを使った学習の体験予定です。

コミセンまつり作品展示

この週末は、鯨波コミセンの体育館で地域の作品展が開催されました。たくさんの地域の皆さんの作品と一緒に、鯨波小学校の子どもたちの作品も体育館の一角にスペースをとっていただき、展示しました。図工や課外活動で制作した作品や、先日の親子ふれあい活動での作品を展示しました。

13日(木) 中学年の校外学習

13日(木)の午前中、中学年が校外学習として「市民活動センターまちから」を訪問してきました。社会科の「災害に備えるまちづくり」の一環です。施設の方のお話をききしたり、映像や展示物を見学したりしまた。災害について語り継ぐこと、そしてこれからのまちづくりについて考えを深めました。

前日、訪問の目的、訪問時の見学ポイント、日程などを確認しました。

映像や掲示物で「中越沖地震」について調べました。段ボールベット等、避難所で使える物品が、紹介されていました。

朝の月

高学年は、理科の時間に月の学習が始まりました。今朝、雲の切れ間から、西に沈む月が顔を出していたので、児童玄関前にフィールドスコープを出し、観察してみました。すぐに雲に隠れてしまい、十分な観察はできませんでした。来週、もう一度挑戦です。

理科センターから、フィールドスコープをお借りしています。

今日の給食

食堂での給食が再開し、3日目です。前を向いての黙食が、継続しています。会話を楽しみながら、食事をとることができる日が待ち遠しいですね。

食堂前の水飲み場で、丁寧に手洗い。

低学年、中学年、高学年の準備の様子。

食事中のCDやアナウンスの準備は、パワフル健康委員会。

食後は、曲と磨き順の指示に合わせて歯磨き。

今日の給食は、「ごはん、卵スープ、厚揚げのピリ辛炒め、青菜ナムル、牛乳」

作品を展示中。

各教科等で製作した作品を、順次、廊下に展示しています。学級内だけでなく、他学級の仲間たちの作品も鑑賞しています。友達に作品の素晴らしいところを伝えたり、今後の自分の作品にも生かしたりします。

中学年は、工作が並び始めました。高学年はコンクールに出品した作品をデジカメで撮影し、紹介しています。

食堂での給食

今日から、食堂での全校給食を再開しました。食堂は冷房設備がないため、夏休みを挟んでの暑い時期、冷房を使用しながら教室での給食でした。各学級で行っていた「いただきます」や「ごちそうさま」、曲に合わせた食後の歯磨きも、今日からは全校一斉です。

左 いただきますの後は、学校読書支援員さんの読み聞かせです。真夏は、校内放送で全校が聞いていました。

右 2年生からは、昼休みの全校運動のお知らせです。

歯磨きと、片付けの様子。

後期、スタートです。

令和4年度の後期がスタートしました。始業式では、3人の児童から、後期に頑張ることの発表がありました。目標が具体的で、大変分かりやすい内容でした。3月のゴールに向けて、皆で成長していきましょう。

青空の気持のよい朝でした。子どもたちの元気なあいさつが聞こえます。駐在さんや地域の交通指導員の方が、一緒に登校してきたくださいました。

左 代表児童のスピーチ。原稿を見ずに発表です。素晴らしい。

右 教務の先生から、教育目標や重点目標、教育期についての説明です。定期的に行っています。

左 音楽と手拍子に合わせて、教室に向かいます。

右 高学年が手際よく片付けを手伝ってくれます。今日はプロジェクターやスクリーンもあるので、いつもより大変です。

PTA清掃作業、ありがとうございました。

8日(土)の朝8時から、PTA安全環境部主催で校舎周辺の側溝清掃作業を行いました。早朝より多くの会員の皆様から参加いただきました。2年ぶりの実施ということで、特に桝に泥や落ち葉がたくさんたまっていました。大勢の力でスムーズに作業を進めていただきました。これから秋も深まっていくと、雨の日が増え、いずれは雪の季節となります。これで校舎周辺の排水は安心です。ありがとうございました。

また、その後9時半からは、鯨波コミセンと安全環境部共催の親子ふれあい活動「親子布絵を学ぼう!」が食堂を会場に開催されました。こちらも大勢の方からご参加いただきました。ありがとうございました。

開会式です。校舎周りを学年ごとに分担していただきました。

腰をかがめ、水を含んだ泥をあげるのは大変でした。本当にありがとうございました。

食堂で、親子ふれあい活動です。講師の先生からの説明の後、製作開始です。

10月7日 前期終了

7日(金)は、前期の終業式でした。校歌の後、代表児童3名が前期を振り返りました。スピーチの内容が素晴らしいだけでなく、態度も堂々としてたいへん立派でした。また、先日の持久走記録会で歴代10傑に入る記録を残した児童を全校の前で紹介し、記録証をわたしました。

左・中 校歌の後、代表児童のスピーチです。原稿を見ずに発表できました。大変素晴らしいスピーチでした。

右 持久走で歴代ベスト10の記録を残した子どもたちです。

終業式後、各教室では学活です。担任の先生が全体に話をした後、一人ひとりに声をかけながら通知表をわたしていきます。ご家庭でも、通知表をもとに子どもたちの頑張りを、ぜひ、ほめていただきたいと思います。また学習や生活を振り返り、よかったところや頑張ったところはより力を伸ばせるように、改善すべきところやまだ努力ができそうなところがあれば後期のめあてや目標を立てるときの指針にできるよう、子どもたちにアドバイスいただければと思います。よろしくお願いいたします。

今日の給食

前期最後の給食です。7月に入ってから、冷房の効いた教室での給食でした。持久走記録会が終わったころから、日中の気温が下がりはじめ、今週後半は、秋の終わりを思わせるような朝夕です。来週から、全校一緒の食堂給食を再開します。1階から食器を運んだり、教室での配膳したりするのも今日が最後です。

高学年の準備。スムーズではやいです。さすがです。

1、2年生給食風景。残さず、頑張って食べます。

今日の給食は、「ごはん、カロテンみそ汁、とりとレバーのケチャップ煮、キャロットサラダ」

全校給食が再開できるように、職員で食堂の復旧作業です。大型扇風機を撤収、各教室にあった配膳台が運び込まれてきます。

10月の移動図書館

今日は月一回の移動図書館の日です。ソフィアセンター(市立図書館)からたくさんの本が運ばれてきて、児童玄関ホールに並べられました。子どもたちはとても楽しみにしています。休み時間には大勢、本を借りに来ています。

青いボックスには、たくさんの本が入っています。係の方から貸し出し手続きをしていただきます。

今日の給食

今日の給食の時間は、西部地区共同調理場の栄養教諭が来校しました。「10月の給食目標」について、オンラインで各教室をつないでの講話でした。今月の目標は「食事と運動について知ろう」です。特別な食事ではなく、1日3回、栄養のバランスを考えて食べることが大切です。また、消費するエネルギー量に合わせて、主食の量を調整してみましょう。詳しくは、今月の給食だよりをご覧ください。

中学年、高学年の給食準備がどんどん進んでいきます。

今日の給食は、「大麦めん、牛乳、塩とりかきたま汁、カレーポテ豆、りんご」

校庭のフルーツ

鯨波小学校の校庭には、たくさんのフルーツの木が植えられています。クイズ形式で紹介します。

① ② ③

④

収穫まではまだかかりそうですが、今から楽しみです。

最後に、特別支援学級の畑で栽培している野菜(?)を紹介します。

こちらも収穫までまだかかりそうです。正解は、収穫の際にお知らせします。お楽しみに!

持久走記録会⑥

閉会式では、歴代トップ10入りした子どもたちの記録を発表しました。後日、全校児童に記録証がわたされます。最後に、これまで体育や放課後、陸上練習で指導していただいた地域の方から、ご講評いただきました。

全校で1か月余り取り組んだ陸上長距離の学習が終わりました。運動に親しむこと、最後まで頑張る気力・体力を付けること、そして互いに応援し励まし合って活動することを目標に頑張ってきました。ご家庭でも、子どもたちの頑張りを褒めていただければと思います。ボランティアでご協力いただいた皆様、沿道から温かい声援を送ってくださった皆様、ありがとうございました。