文字

背景

行間

学校の様子

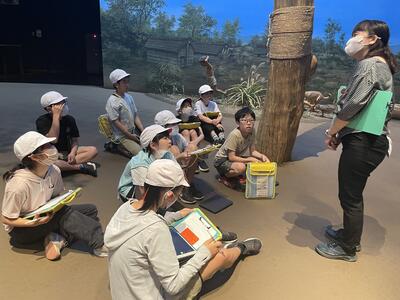

校外学習(5,6年生)

7月4日、長岡市にある新潟県立歴史博物館に行ってきました。教科書や資料集からの情報だけでは、なかなか知ることができない事柄を展示を見ながら学んできました。学芸員さんからは、縄文時代は採集や狩猟などで食生活を賄っていたことを教えていただき、貝塚跡の展示に驚いていました。

小小交流会(3,4年生)

6月27日、剣野小学校と鯨波小学校、米山小学校が集まっての交流学習を行いました。3,4年生別に体育と音楽の授業でした。はじめは少し緊張気味でしたが、授業が始まるとすぐに打ち解け、楽しい時間を過ごしました。帰校後の第一声は、「また行きたいです!」でした。

妙高自然教室7

すべての日程を終えて、全員が元気に学校に戻りました。3,4年生の「おかえりなさい」メッセージが、5,6年生を出迎えました。5,6年生の表情からは、充実した2日間だったことがわかりました。

関川関所の見学

自然教室でせっかく訪れた妙高高原。関川関所まで足を伸ばしました。米山小学校区には、かつて鉢崎関所があり、重要な場所でした。見学を通して、関所がどのような役割を果たしていたのかを具体的にイメージすることができました。

妙高自然教室6

源流体験を終えて、退所式。あっという間でしたが、内容が盛りだくさんで充実した時間を過ごすことができました。妙高青少年自然の家の所長様に挨拶をして出発、最後の活動場所になる「関川関所」に到着しました。

妙高自然教室5

午前の活動は、源流体験です。普段生活している米山小学校区とは全く違った環境で沢を登りながら、動植物の生態を学びます。

妙高自然教室4

二日目の朝を迎えました。朝のつどいでは、ラジオ体操や散歩、そして円陣を組んで「今日も頑張るぞー!」と心を一つにしました。おいしい朝食もしっかりといただきました。

妙高自然教室3

少し早めの夕食を済ませた後は、キャンドルセレモニーです。スタンツで盛り上がったり、ロウソクの炎を静かに見つめたりと、自然教室ならではの体験の一つです。

妙高自然教室2

午後の活動は、クラフト体験からスタート。お気に入りの木を選んで、マイスプーン・マイフォークを作ります。どんな仕上がりになるか楽しみです。

妙高自然教室1

今日6月20日(木)から明日までの1泊2日の予定で、5,6年生が妙高自然教室に出かけました。到着して最初の活動は野外で昼食づくりです。友達と力を合わせて作った豚汁の味は最高です。

自転車教室(3,4年生)

6月14日(金)に自転車教室を行いました。市民活動支援課の皆様から自転車の発進のさせ方や道路横断の仕方をご指導いただいた後、実際に自転車に乗って練習しました。自分の命を守るため、学んだことをしっかりと生かしていきたいと思います。

笹団子づくり

6月12日(水)、米山地区コミュニティセンター様の協力を得て、笹団子づくりを行いました。講師は校区にお住いの菓子職人さん、そして、大勢の給食ボランティアの皆さんにご協力をいただきました。「えんま市」の頃に家庭で笹団子をつくったという伝統も、今では貴重な体験です。自分でつくった笹団子は、さぞおいしいことでしょう。ご指導、ご協力くださった皆様、大変ありがとうございました。

救急法講習会

学習参観に続いて救急法講習会を行いました。講師は、消防署に勤務されている保護者の方です。全校児童と保護者が一緒になって、心肺蘇生とAED使用のそれぞれの手順について学びました。ご指導を通して、救急隊が到着するまでの約10分間にどれだけのことができるかが、傷病者の命に大きくかかわることがわかりました。

学習参観

6月7日(金)の学習参観は、人権教育、同和教育について学ぶ時間でした。3.4年生の授業は、自分のいいところ探しを通して自分への自信を高めたり、互いのよさを認め合ったりすることがねらいでした。また、5.6年生の授業は、と畜場で働く人やその家族の物語から職業差別について考える内容でした。

体力テスト

6月3日に体力テストを行いました。体育館では反復横跳びや上体起こし、立ち幅跳びなど、グラウンドではソフトボール投げに挑戦しました。少しでもよい記録を目指す姿勢、頑張る友達を応援する姿は、さすが米っ子です。

学校だより6月号

今月の学校だよりです。ご覧ください。

プール清掃

5月31日(金)の午後にプール清掃を行いました。平日にも関わらず保護者も3名、駆けつけてくださり、総勢21名でプール清掃に臨みました。子どもたちがとても熱心に仕事をしてくれたおかげで、予定よりも30分ほど早く終了しました。きれいになったプールで泳ぐことが今から楽しみです。お忙しい中をご協力くださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

睡蓮の花

グラウンド横にある池の睡蓮の花が咲き始めました。よく見るとたくさんのつぼみがあります。しばらくの間、きれいな花を楽しむことができそうです。

ボッチャ

クラブ活動でボッチャを行いました。米山コミュニティセンター様のご協力で、市スポーツ推進委員の皆様を講師に迎えての活動でした。ルール説明を受けて、いざ挑戦。最初に投げたジャックボールを目標に、ボッチャボールを投げます。苦戦する子もいれば、ねらいどおりにジャックボール近くに寄せる子もいて、とても盛り上がりました。

苗植え

春咲きの花が終わりを迎えました。そこで、今日はマリーゴールドとペチュニアの苗を植えました。これから毎日世話をしていきます。たくさんの花を咲かせてくれることが楽しみです。