文字

背景

行間

学校の様子

5年生 自然教室(1日目)④

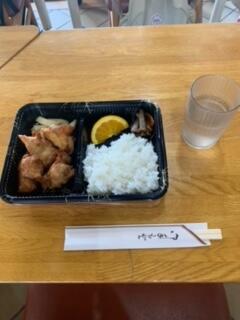

少し早めのお昼です。

今日は、唐揚げ弁当。

動き回り、みんな黙々と食べています。

5年生 自然教室(1日目)③

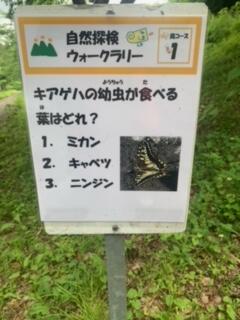

班で協力してウォークラリーをしました。

答え合わせ…

合っているかな?

5年生 自然教室(1日目)②

活動班で自然探検ウォークラリーに挑戦。

今日は、森コースと風コースです。

5年生 自然教室(1日目)①

自然王国につきました。

入国式を終え、いよいよ活動開始です!

野菜が大きくなっています(2年生)

生活科で畑に苗を植えてから、約1か月。朝の支度が終わると、野菜の様子を見に行くのが最近の子どもたちの日課となっています。野菜は順調に大きくなってきて、花が咲いて実がついたり、高さが3倍以上になったりしています。しかし、運動会頃から病気や害虫も出てきました。「べと病は病気の葉っぱを取り除いた方がいいよ」「玉ねぎと牛乳を混ぜて、スプレーするといいんだって」と詳しい人に聞いて対策を練っているところです。来週には、キュウリの収穫ができそうです。

食育指導(1年生)

6月6日(火)に、中央調理場から栄養教諭の先生に来ていただき、食育指導を行いました。紙芝居を読みながら、バランスよく好き嫌いをしないで食べることの大切さを教えてもらいました。

その後の給食では、教えてもらったことを早速実践し、全員が完食できました。

リコーダー教室(3年生)

7日(水)にリコーダー講習会がありました。講師の先生から、リコーダーの紹介や扱い方、奏法などを教えていただきました。講習会では6種類のリコーダーの音色を聴き、楽器の大きさが大きくなるにつれて音が低くなるということを学びました。リコーダーの美しい音色に子ども達は釘付けでした。

また、「シ」の音で音を出し、息の強さを確認しました。鍵盤ハーモニカでは勢いのよい息でもしっかり音が出ましたが、リコーダーはそうはいきません。強すぎても弱すぎても安定した音にならないことが分かったので、これからみんなでリコーダーの練習に励んでいきます。

運動会(5年生)

5月20日(土)に行った運動会では、子どもたちは自分の力を存分に発揮してがんばりました。競技・応援をはじめ、ファミリー競技で下学年に優しく声を掛けたり、委員会の仕事をしたりと、自分の役割をしっかりと果たすことができました。

運動会を迎えるまでには、休み時間を返上して熱心に練習に取り組む姿が見られました。

運動会当日は、観客や友達の応援があり、子どもたちはどの競技も全力、本気の熱い戦いでした。特に、最後の高学年リレーでは、4チームともベスト記録を更新することができ、勝敗以上に、練習を積み重ねてきた努力が報われた喜びを感じることができました。

運動会後の子どもたちは、嬉し涙を流す子、悔し涙を流す子、最高な笑顔の子など様々でした。この感情が来年の運動会に生きてくると思います。来年は、いよいよ小学校最後の運動会になります。悔いが残らないよう本気で取り組み、全力で楽しんでほしいと思います。

修学旅行2日目⑧

船酔いもなく、みんな元気に新潟港へ到着しました。これから一路高速で柏崎へ帰ります。思ったより、スムーズにカーフェリーから出る事ができましたので、道路状況にもよりますが、若干到着が早くなりそうです。

修学旅行2日目⑦

思い出のたくさんできた佐渡ともいよいよお別れです。カーフェリーが新潟港へ向けて両津港を出発しました。さてお待ちかねのお弁当は・・大変おいしかったです。(12:50)