文字

背景

行間

学校の様子

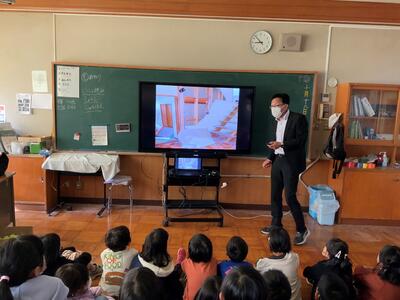

1、2年生 防災教育特別授業

10月19日(水)の1時間目に、泉先生による防災教育特別授業がありました。子どもたちが生まれる前の2007年「中越沖地震」の被害の様子について、写真を見せていただきながら説明してもらいました。道路が何か所も陥没している写真や住宅が倒壊している写真、自衛隊が設営したお風呂の写真などを見るたびに、子どもたちは驚きの声をあげていました。また、防災グッズの紹介もしてもらい、初めて目にするものに興味津々でした。最後には泉先生から、「災害はいつ起こるか分かりません。これから先、何か困ったときには、優しい心をもち、みんなで助け合うことが重要です。」と大切なことを教えてもらいました。これからも防災教育と併せて「みんなで助け合える集団」となれるように指導していきたいと思います。

5年生 総合 できました!sumairuお・こ・め♡

10月13日(木)に、地域コーディネーターさんの農機具小屋に行き、米を乾燥させる機械や米選機などを見せていただきました。春から育てたお米が機械に入れられて、袋詰めされる様子も見てきました。夕方には、お米を学校に届けていただきました。昨年度より収穫量が多く、「よい出来映え。一等米だな!」というお話でした。

今週は、子どもたちとお米の名前を決めました。12もの候補が出てきましたが、みんなで考えて絞った結果、学年の名称「すまいる」と米の「まい」がかかっている「sumairu」、そして、愛情がたっぷり詰まっていますという意味の「お・こ・め♡」を合わせて「sumairuお・こ・め♡」に決まりました。

今は、どのように販売するのか検討中ですが、まずは音楽会に売れるよう準備を始めたところです。

令和4年度後期スタート

10月12日(水)令和4年度の後期がスタートしました。始業式では「前期の反省をもとに、後期もしっかりめあてを立てて取り組みましょう」という話をしました。後期も、マラソン記録会や音楽会、北星まつり等子どもたちが主役となる行事や活動がたくさんあります。後期終業式には、「〇〇をがんばった」と胸を張って言えるようにして欲しいと思います。

県PTA研究大会動画配信のお知らせ

柏崎市小中学校PTA連合会より、「第61回新潟県小中学校PTA研究大会 加茂・田上大会動画配信のご案内」が届きました。PTA会員ならどなたでも視聴できます。興味のある方は添付いたしました案内文書(pdfファイル)をダウンロードし、ご視聴ください。県PTA研究大会案内.pdf

音をつたえよう

理科の「音を伝えよう」で、音楽室でいろいろな楽器に触れて音を出してみる実験をしました。音が出ている楽器をさわって確かめたり、太鼓の上に小さな紙を置いて動きを観察したりして、音が出ているものは震えているということが分かりました。「ぶるぶるしている」「地震が来たみたい」「振動」など、体験したことを、子どもたちがそれぞれの言葉で表現していました。

職業講話「新潟県警察」

9月5日(月)の総合的な学習の時間では、警察官の方から警察の仕事について学びました。講話では、新潟県の事故や犯罪の現状、警察官として働くことへの魅力について話していただきました。パトカーを運転するためには試験があることや、エキスパートでないと白バイには乗れないなど、子どもたちは興味津々でした。警察官は、大変な仕事ではあるが、その大変さ以上のやりがいがあると教えていただきました。働いていてよかったと思うことは、「人々に感謝されること」だそうです。子どもたちは、「大変な分、働き甲斐のある仕事だ」、「警察の仕事に興味をもった」という感想をもちました。

お魚救助隊

9月2日(金)にお魚救助隊の活動を行いました。地域振興局の方や地域の方々の協力のもと、子どもたちは水がなくなる用水路に生息する水生生物を助けるために大変よくがんばりました。15種類もの生き物を保護し、安田排水路に放流しました。生き物の命や自然の大切さを考えるよい機会になったのではないかと思います。

救助した生き物の種類

・ギンブナ ・コイ ・アブラハヤ ・モツゴ ・ニゴイ ・ヨシノボリ ・シマドジョウ

・モクズガニ ・スジエビ ・タニシ ・カワ二ナ ・ヒメタニシ ・オオタニシ ・マシジミ

・ドブガイ ・イシガイ ・アメリカザリガニ 計15種類

防犯講演会のお知らせ

新潟県教育庁保健体育課から「防犯講演会『子どもの命はこうして守る』」の開催について、保護者、地域の皆様にもお知らせするよう連絡がありました。オンライン参加もできるそうです。興味のある方は、資料をダウンロードしてください。保護者宛.pdf1025 講演会チラシ○.pdf

クリーンセンター見学

6月30日(木)にクリーンセンターかしわざきへ社会科見学に行ってきました。子どもたちは、ゴミが集められている「ごみピット」の様子を興味津々で見ていました。また、「排ガスの処理の仕方」「3Rの取り組み」など積極的に質問をしていました。子どもたちは見学で多くのことを学びました。

野外炊事

自然教室最後の活動は、野外炊事です。調理担当、カマド担当に分かれ、頑張ってカレーライスを作りました。力を合わせて作ったカレーは、どれも格別です。

自然教室 二日目スタート

おはようございます。2日目が始まりました。昨夜の雨も上がりました。よく寝た子、そう

キャンプファイアー

お待ちかねのキャンプファイヤーだ!と思った途端に小雨。しかし、小雨になんか負けるものかと、大盛り上がりでした。それぞれが数日前から練習してきた成果を十分発揮できました。また、火をじっくり眺める子もいました。心が安らぐのでしょうか。

そして、やっぱりキャンプファイヤーにはフォークダンスがよくあいます。

アドベンチャーゲーム

運動会の赤と白に分かれてゲームをしました。どのゲームも知恵を出し合って話し合い、助け合いながらミッションをクリアしていかなければなりません。アドバイスや励ましの言葉が交わされ、一層チームワークが高まりました。

自然教室 カヌー体験

お待ちかねのカヌーをしました。最初は恐る恐るパドルを漕いでいましたが、あっという間に慣れ、川をスイスイと進んで行きました。楽しく、心地よい体験でした。

自然教室 ウォークラリー

最初の活動は自然探検ウォークラリーでした。どの班もチームワークよく、課題をこなしていきました。優勝は1班でした。これから、お昼ご飯です。その後はお楽しみのカヌーです。

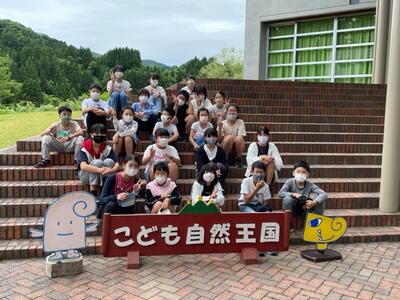

こども自然王国到着

皆、元気にこども自然王国に到着しました。入国式を終え、

これから活動が本格的にスタートします。でも、ちょっと雨が… 心配な空模様です。

にじいろ畑 すくすく大きく

畑の先生に、再びご来校いただき、1・2年生合同でサツマイモの苗を植えました。うまく育ってくれることを願って、大切に育てていこうと思います。

ゴールデンウイーク明けに植えた夏野菜の苗は順調です。スナップエンドウやキュウリはもう収穫をしています。それと同時に大量のアブラムシが発生!3年生や畑の先生に相談して、駆除の方法を考えています。

ジェットフォイルで直江津へ

楽しかった佐渡での修学旅行もいよいよ終わりです。子どもたちの健康や天気の具合にまったく問題なく、予定通りジェットフォイルで帰路につきました。

昼食&たらい舟

昼食は御宿花の木の海鮮丼です。美しいですね。そして、腹ごしらえした後は、たらい船体験です。

たらい舟は、櫂を八の字に動かすと進むそうなのですが。なかなか思い通りには動きません。船頭さんはさすがでした。

砂金採り体験

西三川ゴールドパークに来ました。砂金採り体験です。一心不乱に探しています。1時間があっという間でした。