文字

背景

行間

学校の様子

たたこう館

二日目最初の体験は、佐渡太鼓体験です。鼓動の「みかちゃん」に教わりながら、いろいろなたたきかたを練習しました。

ちなみに昨日の夕食は・・・

昨日の夕食は、ローストポーク 鳥の照り焼き サザエ カニなどのバイキングでした。食べ放題です。大変美味しかったです。

修学旅行二日目

本日も体調不良者なく、全員絶好調です。朝食のバイキングももりもり食べていました。これから支度をしてホテルを出発します。なお、天気も絶好調です。

ホテルに到着

修学旅行1日目の日程を終え、無事ホテルに到着しました。強風のため尖閣湾のグラスボートは欠航となってしまいましたが、尖閣湾は大変絶景でした。全員元気です。

修学旅行1日目のお知らせは以上となります。

続きはまた明日。

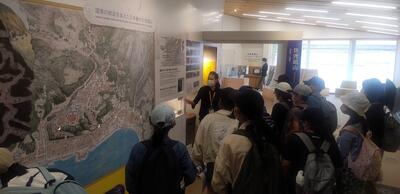

きらりうむ佐渡&佐渡金山

きらりうむ佐渡で金山の歴史を勉強しました。

坑道を見学しました。温度が10度前後と涼しいです。盛り上がったのは12、5キロの金塊取り出しチャレンジです。

トキの森公園

途中天候が荒れましたが、予定通り佐渡に上陸しました。晴れ間も見えています。

トキの森公園を見学しました。近くの水田で野生のトキに遭遇しました。

新潟港を出発です

黒崎で休憩をとり、新潟港に無事到着しました。みんな元気です。曇り空ですが、雨は落ちていません。

9時20分予定通りおけさ丸で佐渡へ出発です。雨は、運動会の時くらいでしょうか。子どもたちはあまり気にしていません。楽しそうです。

明日の運動会について

天気予報によりますと、運動会を実施する明日(21日)の午前中は曇りで、雨は当たらない予報となっておりますので、運動会は予定通り開催いたします。ご参観いただく皆様には、帽子や水分などをご準備され、子どもたちへの応援をお願いいたします。なお、急な荒天等により延期となる場合のみ、明日の朝6時半までにお知らせします。

田植えをしました

5月16日(月)に、心地よい風を感じながら、田植えをすることができました。地域コーディネーターの尾﨑さんから田植え機の説明を聞いた後は、いよいよ、田んぼの中へ!土の感触を感じながら、尾﨑さんから教えていただいた田植えのポイントを意識して、がんばって苗を植えることができました。

5月10日 運動会結団式

運動会まで残り2週間ほどとなった5月10日(火)の朝、体育館で赤組・白組の結団式を行いました。お互いにエールを送り合い、健闘を誓いました。本格的な練習はこれからですが、本番までのレベルアップが楽しみです

令和4年度新任式

4月7日(木)令和4年度北鯖石小学校の教育活動がが始まりました。

新任式では6名の新しい教職員を迎え全職員20名、入学式では22名の仲間を迎え全校児童107でのスタートとなりました。

離任式 3月25日

3月31日の異動に伴い、7名の職員が移動します。

子どもたちとの最後のお別れに、3月25日に離任式が行われました。

7名の職員の離任のあいさつ、児童代表の言葉、子どもたちによる花束贈呈、校歌斉唱、見送り・・の順に式典が行われました。

第120回卒業式挙行~はばたき学年21名が巣立ちました~

一雨ごとに春の息吹が感じられ、校庭の木々も新芽が伸び、桜のつぼみもふくらみはじめました。3月24日に第120回卒業式を挙行し、21名の卒業生が巣立ちました。令和3年度もコロナ禍であり日々刻刻と状況が変化し、教育活動も例年とは違った活動となりました。しかし、創立120周年の諸行事をはじめ、本年度の教育活動を無事終えることができたのは、ひとえに保護者・地域の皆様のご理解とご協力のおかげです。感謝申し上げます。

卒業式において次のようなメッセージを伝えました。~抜粋・加筆~

皆さんの小学校生活最後の二年間は、コロナ禍でありました。コロナ禍という環境の変化は、様々な生活様式に変化を与え不自由なことが多かったことと思います。環境が与える影響はとても大きいのですが、コロナ禍は皆さんの力では変えることのできないことです。しかし、部活動、友達との交流などは、自分で選べる環境です。その環境のお話をします。~プロ野球日本ハムファイターズ近藤健介選手の例を引用(略)~

中学生、そして、社会人と進む過程には、自分自身で環境を選択する場面がたくさんあります。その一つ一つの選択が、皆さんの成長につながります。自分でよく考え選択し、自分の道は自分で切り開く人間になってください。期待しています。

本年度は、創立120周年であり、各行事では創立120周年と銘打って行いました。運動会では、応援に競技に全校をリードし、閉会後は地域の皆さんとドローンによる記念撮影をすることができました。音楽会では、素晴らしい歌声・演奏をし、創立記念の階段アートの作品を披露することができました。

皆さんが残した実績は、北鯖石小学校の伝統として後輩に引き継がれると共に、皆さん一人一人の自信となります。そして、二十一世紀を生きる皆さんになくてはならない力となっていきます。期待しています。

第3学年 社会科校外学習「柏崎市立博物館」3月11日(金)

社会科の学習で、「むかしのくらし」について学習しています。今まで、社会科の授業で、昔の道具や生活のうつりかわりについて学習を進めてきました。今回はより詳しく知るために、博物館でお話を聞いたり、実際の道具を見せていただいたり、体験させていただいたりしました。博物館での見学や体験を通して、昔の道具の使い方や昔のくらしの様子について実感することができました。「時代が変化するにつれて、道具の使い方だけでなく、人の体の使い方も変わってきた」という大切なことにも気付きました。明かりや電気がない生活をしていたとは、どういうことなのか、火を起こすにはどうするかなど、いろいろな驚きがありました。わらを再利用するなど、米作りは循環するシステム(館長さんは「ぐるぐるちゃん」と呼ばれていました)であると学びました。

また、石うすで「そばの実」を挽く体験と、唐箕(トウミ)を使って稲を選り分ける体験をしました。どちらも力加減や体の使い方が難しかったようですが、昔の道具の体験を楽しんでいました。

第2学年 国語・劇発表「スーホの白い馬」

3月15日(火)、国語の時間に勉強した「スーホの白い馬」の劇を1年生や先生方を招待して発表しました。スーホと白い馬を場面ごとに読み、スーホや白馬の様子を考え、強く心に残ったところを毎回ノートにまとめてきました。子どもたちは、このお話は「悲しいけどとてもいいお話だから劇にしてたくさんの人に見てもらいたい」と言い、劇を行うことにしました。劇の練習を重ねるごとに自分たちで「ここはこうやって動くといいんじゃない」「ここはもっと強く言った方がいいんじゃない」と意見をたくさん出し合いながら劇を作り上げていきました。劇に合わせた小道具も自分たちでたくさん作り、どんどんパワーアップさせていきました。

発表本番では、みんな大きな声ではっきりと素晴らしい発表をすることができました。1年生からも「おもしろかった」「もう1回みたい」と言ってもらったり、たくさんの先生方からお褒めの言葉をいただいたりして、2年生もとても喜んでいました。本番は、今までで一番の発表をすることができました。

第2学年 生活科「おもちゃ大会」

3月9日(水)10日(木)に、生活科の学習でおもちゃ大会を開きました。「1年生に遊んでもらいたい」という子ども達の声から、1年生にお客さんとして来てもらうことに決まりました。1年生に楽しんでもらうために4つのグループそれぞれが工夫をしておもちゃを作り上げました。

おもちゃ大会では、まず、各グループがそれぞれのおもちゃの遊び方の説明をしました。それから、各グループが協力し合いながら1年生を楽しませていました。優しく丁寧に1年生に声を掛ける姿を見て、2年生一人一人が前よりもお兄さん、お姉さんらしくなったなと感じました。最後には、1年生一人一人がおもちゃ大会についての感想を発表してくれました。1年生が「楽しかった」「面白かった」と言ってくれて2年生もとても喜んでいました。大成功のおもちゃ大会となりました。

全校 6年生ありがとうの会

3月10日(木)に「6年生ありがとうの会」が行われました。

例年「6年生を送る会」として行っていましたが、今年度はコロナ禍ということで、やむなく中止を決断した行事でした。しかし、計画を進めていた5年生が「中止ではなく、できることだけでも、6年生のためにやりたい」という思いで、密かに準備を進めてくれていた行事でした。

前日、5年生は6年生教室に赴き「明日、体育館で『ありがとうの会』をするので、6年生のみなさん来てください!」と伝えに行きました。その話を聞き、驚いた6年生でしたが、とっても嬉しそうな表情を見せていました。

会のスタートは、久々に全校が集まった体育館から、拍手で迎えられての入場でした。その後、小学校の体操着が描かれた素敵なキーホルダーのプレゼントをもらったり、くす玉から飛び出した一人一人へのメッセージカードを受け取ったりしました。

下級生からのサプライズに、6年生はできる限り応えようと、替え歌で感謝の気持ちを伝えました。また、各学級へのプレゼントとして手作りマグネットを渡しました。

まん延防止等重点措置の影響で行動が制限され、1月以降、異学年が関わることがほとんどありませんでした。しかし、6年生は、全校から「ありがとう」と言葉をかけてもらったり、メッセージを受け取ったりしたことで、今年度、下級生と一緒にがんばった素敵な思い出を、心にしっかりと刻むことができました。

第4学年 いのちの授業 助産師さんのお話

ゆいく助産院の石黒直美様をゲストティーチャーとして、「いのちの教室」を行いました。年明けから福王寺養護教諭といっしょに「思春期に向けた心と体の発達」についての学習を進め てきましたが、そのまとめとなるような活動内容でした。

石黒様からは、『大事なこと』として「成長はひとりひとり違う。自分のリズムを大切にしよう」、「お互いの違いを認め合おう」、「スマホやゲームなどのメディアについて、家族とルールを決めよう」、「毎日の生活を大切にしよう(食事、運動、睡眠)」、「困ったこと、不安なことは相談しよう」、「(水着で隠している体の)『プライベートゾーン』を守ろう」の6点について、分かりやすく教えていただきました。 自分や家族、仲間を尊重する大切さ、そして「将来、我が子を愛しみ育てる素地につながれば」と思っています。

ドキドキしながら、でも楽しく仲間とかかわりながら人形を抱っこする穏やかな表情は、「小さいお母さん、お父さん」のようでした。

第1・2学年 校外学習「そり遊び」

3月4日(金)、最高の天気の中、1・2年生がいっしょに待ちに待ったそり遊びに行ってきました。ガルルのスキー場は、まだ雪がたくさんあり、「そり遊び」だけでなく「雪上おにごっこ」や「的当て」、「雪積み」もグループに分かれて楽しむことができて、笑顔いっぱいの校外学習になりました。

そりはスリル満点で、夢中になって滑っていました。

第3学年 校外学習 綾子舞会館

3月1日(火)に、校外学習で「綾子舞会館」に行ってきました。綾子舞に関する展示物や映像を見せていただいたあと、実際に舞を教えていただき、たくさんの楽器にも触らせていただきました。

まず、遠藤さんから綾子舞について詳しく教えていただきました。子ども達の振り返りを見ると、「500年前から今でも綾子舞が受け継がれてきており、今では下野と高原田の2つの座元で伝承している」「綾子舞は、小歌踊・囃子舞・狂言の3種類で構成されており、演目は全部で約66演目ある」などについての感想が多く、驚きが大きかったようです。

次に、大野さんから舞と楽器の体験をさせていただきました。舞では、「腰を落として摺り足」を意識し、実際に扇を持ちながら踊りました。大野さんの動きを真似て、みんな上手に踊っていました。楽器の体験では、普段触れることのできないたくさんの楽器を体験させていただきました。音楽の授業では、「お祭りの音楽」について学習していたので、楽器の名前や音の特徴をスラスラとメモしていて素晴らしかったです。

踊りの動画はこちら⇒ ayakomai.mp4