文字

背景

行間

学校の様子

3年生 ありがとうウィーク ~感謝のメッセージ~

3年生の廊下に、3年生一人一人に向けた「感謝のメッセージ」が掲示してありました。

1,2年生たちが、一生懸命書いた様子が文章から伝わってきます。部活で委員会活動で交流しお世話になったことへの感謝が多かったです。

心は「ことば」や「文字」にしないと伝わらないもの。

この取り組みは、3年生のためであり、一生懸命書いた1,2年生にとっても素晴らしい取り組みだと思います。

「ありがとう」という言葉で、教室が、学校が満ちていたら…

とっても素敵なことだと、私は思うのです。後輩たち、立派です。

第2回 学校評議員会

第2回 学校評議員会

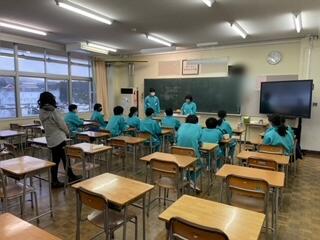

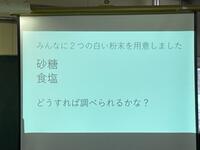

今年度2回目の学校評議員会を開催しました。

西山中学校の教育活動について評価や改善についてのご意見を賜る会議です。今回は、授業風景も見ていただき、生徒たちの学習に取り組む様子をお伝えしました。1年生は、卒業式に向けて熱心に合唱に取り組んでいる様子。2年生は、修学旅行に向けての事前楽手の様子。3年生は、英語です。その課題は、中学校生活で一番印象深い思い出を英語で紹介せよ、というもので、さすがは3年生たちです。

評議員の皆様からは「久々に中学生の学習している様子が見れて、とてもうれしかった」「タブレットをみんな使いこなしていて素晴らしい」というお褒めの言葉をいただきました。コロナ禍、なかなか子供たちと地域の方々との交流がもてないでいたわけですが、生徒たちは地域の人たちに見てもらい、そして褒められて、大人になっていくものだということ再認識する良い機会でした。少子化により、生徒たちも地域活動にかかわることがままならない現状はあるのですが、せめて、地域の方々に学校の扉を開けて置けるようにしていきたいものだ、と強く思いました。

地域の皆様、今後とも生徒たちのことを見守り励まし時に叱り、大いに褒め、学校と共に育んでください。

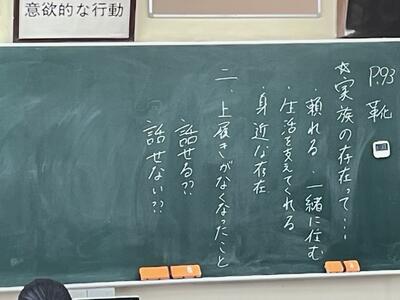

心情円グラフもこうすると・・・ ~道徳・1年生~

木曜日①限は道徳授業です。1年生の教室をのぞいてみました。

ある日、タマゴマン(教材ではこのような仮の名前で表現されていました)が下校しようとしたところ、靴箱に外履きがない。探してみてもない。先生に相談し、取り合えず内履きを履いて下校した。「いやがらせ?自分はいじめを受けたの?」と、タマゴマンの気持ちは晴れません。そして、その気持ちを抱えたまま、両親にも話しませんでした・・・

しかし、会社から帰宅した父は、タマゴマンが履いて帰ってきた内履きを見て、すぐ事態を察するのでした…

このような状況で、家族の思いや家族の存在、子供の辛い気持ちについて考えていきました。

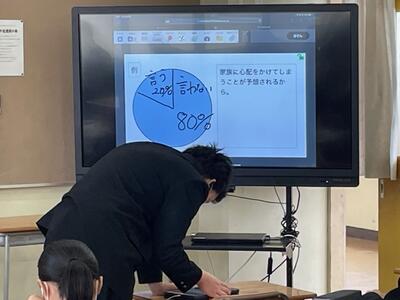

「こんな時、あなたなら親に相談する?しないその理由は?」

と、担任は問いかけます。心中は複雑ですよね。相談したい、悲しい気持ちを分かって欲しい。でも、親に心配をかけたくない。人の気持ちは常に、物事100%に考えていないのです。人の複雑な気持ちを可視化するのに、道徳教育の先人たちは、様々に工夫を重ねいろんな教材を開発してきました。その一つに「心情円グラフ」があります。私たちが担任の頃は、色の違う画用紙で円を創り、切り込みを入れて重ねて、心の気持ちの割合を2色で示し、生徒たちに伝え合いをさせたものです。

今では…

担任の工夫で、タブレットのペイント機能で円をグラフに見立てて、そこに気持ちを書き込んで、みんなで見合える様にしています。作業は、一瞬です…

タブレット、デジタル化は本当に使いようによっては、素晴らしい道具だ、と実感します。画用紙を切る時間はもういらないのです。ただ、デジタル化はあくまでも、効率化を図るもの。今回も一番大切だったのは、「家族の思い」それぞれを考えること。自分と同じような考えを持つ仲間、違う考えを持つ仲間、それぞれの思いを知り学び合うこと。

「自分はつらい。でも、お母さんは私のことを愛しているから、自分以上に心配し辛い思いをするだろう。そんな辛い思いをっさせたくない」

こんな気持ちでいる生徒の心は、とてもとても尊い。道徳の時間は本当に素晴らしい時間です。

↓ かつての「心情円グラフ」

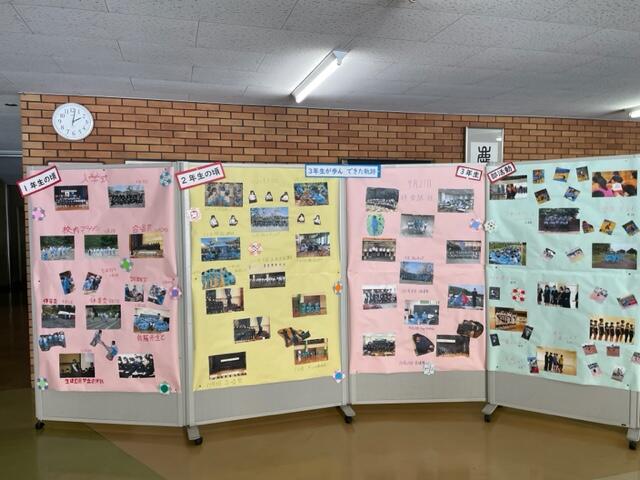

3年生、ありがとうWeek ~後輩たちから、愛をこめて~

3年生、ありがとうWeek ~後輩たちから、愛をこめて~

3年生の卒業を祝う「ありがとうウィーク」の取組が、各専門委員会の企画で動き出しました。

3年生たちに教え導いてもらった後輩たち。時に、厳しくそしていつも優しく温かく接してくれたことへの感謝の想いを込めて、各専門委員会ごとに企画をしています。

写真は、美化委員会の作成した「思い出写真」。3年生が1年生だった時の2年生だった時の懐かしい写真が飾られています。

お昼の放送は報道委員会が、流してほしい曲について3年生からリクエストを受け、3年生の思い入れのある曲、推しのartist,musician,idolの曲が流れています。

それぞれに、感謝の想いが込められていて、学校が温かく感じられます。

「ありがとう」と言える人になって欲しい。

これは、私の大きな大きな願いでもあります。

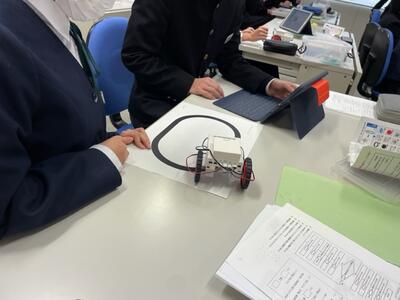

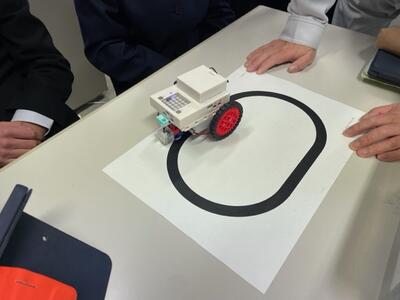

大事なのは、アルゴリズム ~技術・3年生~

大事なのは、アルゴリズム ~技術・3年生~

3年生がPCルームで、技術の情報「プログラミング」の授業をしていました。

プログラミングの技術は、「自動」で動く機械たちの根本とでも言いましょうか、AIにいろんなことを人間がさせるための道筋を作る、その基盤となる基礎知識や技能について学習しています。生徒たちは、家に帰れば「Hey!Siri」とか「Alexa、灯り付けて」なんて言っているかもしれませんが、その一つ一つが人の作ったアルゴリズムに基づいています。

アルゴリズムというと、学問的な雰囲気がしますが、「手順」のことです。基本的にAIは、何にもしません。人間が、「スイッチを押したら前に3歩、その次に右に2歩進め」というアルゴリズムを与えることで、あたかも勝手に動いたかのように感じるわけです。

さて、それを実証すべく、3年生たちはセンサーカーに手順を作り付け足しプログラムを完成し入力します。うまくいくと、センサーカーは黒い色を感知し、その道に沿って自分で動いていくようですが…悪戦苦闘の3年生たち。

でも、みんなが楽しそうに学んでいました。

卒業前のいい笑顔を見ることができて、私もとても嬉しくなりました。

卒業に向けて・・・

卒業に向けて・・・

週の初めの月曜日。その1限から3年生たちは、寒い体育館で自分たちの卒業式に向けて、練習をしていました。

卒業証書授与式は、中学校の行事の中で最大のもの。何といっても、義務教育を修了するという人生における大きな節目です。これ以後の人生は、何をするにも自らの選択になります。自由は増えるのですが、その自由は大きな責任と裏腹です。中学校までは、生徒たちに立派な大人に成長してほしい、という保護者の願いに沿って、温かく育まれてきました。それが、義務教育というものです。

今、その階段の頂点に向かう、3年生たち。堂々と胸を張り、社会の海原をたくましく渡っていく力を付けた雄々しい姿を、光り輝くその頂で見せてほしいものです。そのための練習を繰り返していきます。練習では、何度失敗してもいい。

失敗=自信育成サイクル。頑張れ、卒業生一歩手前の君たち!

令和4年度 最終定期テスト ~1・2年生~

今日から、1・2年生の後期期末テストが始まりました!

3年生たちは、すでに1月月末に終えていますから、いよいよ1,2年生の番です。この日に向けて、どのくらい準備できたか?そこが勝負です。人間の価値は「点数」という結果だけで測れるものではありません。目標を達成しようと、どれくらいの努力を積み重ねてきたか。また、目標達成に向けて、どんな計画を立てたか。そのことを学ぶことが、定期テストから得る、貴重な学びです。大人になった時に、「知恵」を働かすことは大事ですが、計画を立てる力(プランニング力)、計画通りやり通す力こそ、社会人として一番必要な力だからです。

「でも、大人になっても結果がすべてという人がいる!」とおっしゃるかもしれません。社会では、結果は、一人で出すものと限りません。むしろ、それは少ないのではないでしょうか?企業としては、チームで結果を出せばいいのですから。みんなの得意を出し合って。

そんな視点で、お子さんの取組を評価し応援してあげてください。

これが終われば、きっと進級できる!がんばれ!かっこいい先輩となるために。

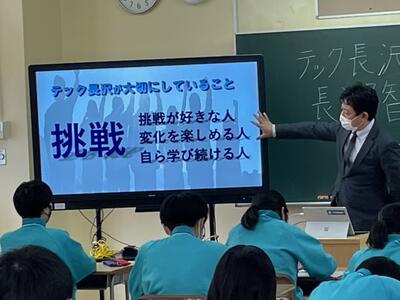

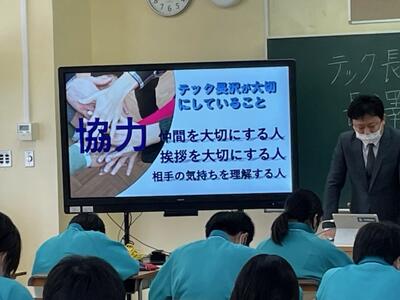

マイキャリア講演会Ⅲ ~キャリア教育・1年生~

今日は1年生の総合的な学習の時間で、3回目のマイキャリア講演会です。

㈱テック長沢・代表取締役の長澤さんと、㈱越後みそ西・専務取締役の栃堀さんに講師を務めていただきました。

長澤さんからは、石油から始まる柏崎の産業の歴史と、金属機械工業についてお話をいただきました。製造業は知名度が低いのは、一般消費者を相手にしているのではないから、CMをしないからだ、と自動車の心臓部を作る巨大企業の「アイシン」社や「日本精機」社を例に話されました。テック長沢社の作る部品は、トヨタ自動車やホンダ、日産自動車を支えているというお話をいただきました。

栃堀さんは、まずはみそ西のみそを味わってもらおうと、何と調理室で味噌汁を作って振る舞ってくださいました。地元産の原料を使いながら、昔ながらの木桶で作るみその香りの良さと美味しさに、1年生はとっても嬉しそうな表情を浮かべていました。

「なぜ働くのか?」ということに対して、長澤さんは「がんばることでやりがいを感じ、自分が幸せになること、そして、製品を通していろんな人が幸せになること」とお話されました。「自分たちが製品を作ること、それが売れるということは、お客様から「感謝」をいただいていることだ。だからこそ、常にさらに良い製品を作りたい」と話されたことに、生徒たちはもちろん、私たち教職員の心も動かされました。コロナ禍がもたらした負の面は、このような「本物体験」を学校から遠ざけたことです。本物と出会うこと。本物の体験をさせること。これこそが、人の心を動かし、成長させることなんだと、しみじみと感じました。

越後みそ西様からは、「ぜひ、おうちの方にも味わってほしい」とのことで、製品である「三階節みそ」を生徒全員に持たせてくださいました。きっと、今日のお話を話題にしてくれるのではないか、と思います。

長澤様、栃堀様、本当にありがとうございました。

義務教育 最後の作品製作?! ~家庭科~

義務教育 最後の作品製作?! ~家庭科~

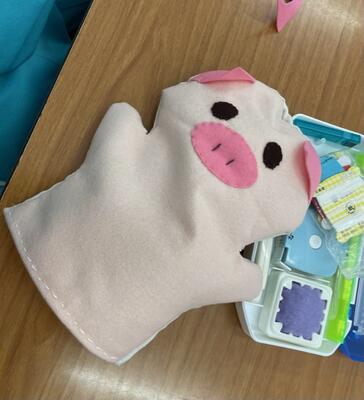

3年生たちが一生懸命裁縫に取り組んでいました。

「あれ?裁縫の技術は1年生の課題のはずだが…」

と思って聞いてみると、「保育」の単元で小さな子たちが遊べる遊具を作るという単元のようです。手にはめて遊ぶことができるパペットを作っています。昔取った杵柄(古い?!)、1年生の時の技術を使いこなし、すでに形になっている人、まだ未開の荒野のような人とそれぞれでしたが、小さな子が喜んで遊ぶ様子を頭に思い浮かべながら、チクチクと針を動かしていました。自分がやがて親になる時に、大人になって誰かを祝う時、このことを生かしてくれたらいいな、と見ていました。

こうしてみると、やはり教育と人生は繋がっている。教育は、豊かな人生を送るためのものだと、つくづく思うのでした。卒業が近づいてきています。何とか、それまでに完成を!がんばれ、3年生たち‼

㋁の食育 「日本型食生活の良さを知ろう」

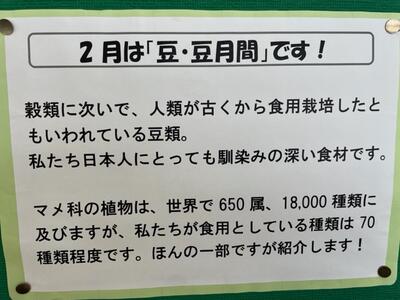

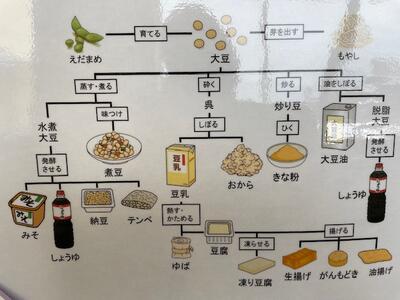

2月に入り、食育のねらいが変わりました。

2月は「豆月間」です。節分のある月という理由もあると思いますが、しょうゆ・味噌など、豆と切っても切れない日本人の食について考えるという、とても良いねらいです。栄養教諭の熱心さ、そして子供たちへの温かさを感じます。ありがたいことです。

しょうゆ・味噌の原料としての大豆はもちろん、もやしの原料である「緑豆」や最近ヘルシーで話題の「レンズ豆」の実物も掲示してくださっており、とても勉強になります。納豆が健康に良いのはよく知っている通りですが、「豆を食べると病気知らず」と、戦後の食糧不足で幼少期に栄養失調で生死の淵をさまよった私の義理の父が良く言っていました。

そんな2月の食育のねらいを生かして生活していきましょう。

御家庭でも、豆料理を意識してみませんか?

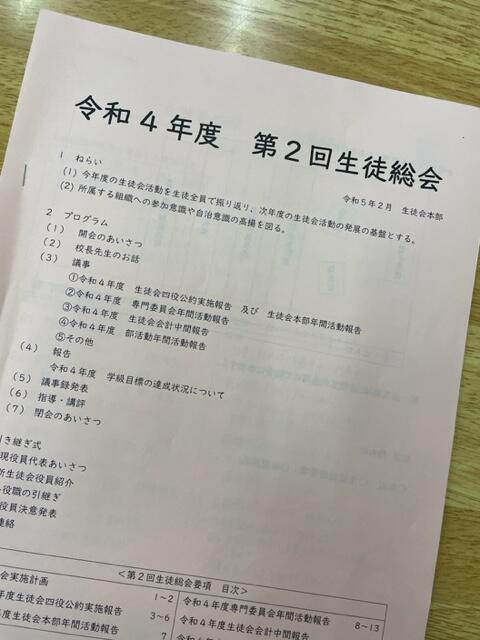

令和4年度 第2回 生徒総会

第2回の生徒総会が行われました。

令和4年度の様々な取組についての総括です。今回は、冬期間で長時間の協議となるため、防寒を考え、Zoomにより各教室を結びながらの実施となりました。画面上ではありますが、一人一人の顔がしっかりと見え、音声もしっかりと鮮明に届き、効果的な運営となりました。離れていても、発表生徒はもちろん、どの学年も聞く態度がしっかりとしており、立派な態度でした。

私は、あいさつを依頼され次のような話をしました。

「皆さんの意見を取り入れてとか、アンケートを実施しより良い学校を創る、という話が先の選挙で何人かの公約に盛り込まれていました。今年度の生徒会もそう考えてきたはずです。しかし、一人一人が『これはおかしい』とか『こうすればもっと良くなる』と、気付きをもって生活をしていないと、アンケートも意見箱も意味を成しません。」と、学校の一部分の写真を手に話しました。

「3年生の生徒会活動がこれで終わることはとても寂しく感じます。新しいリーダーたちがその仕事を立派に引き継いでいってほしい。『楽しい学校。温かい学校。居心地のいい学校』を作って欲しい。そしてその言葉の前には必ず『誰もが』『みんなが』という言葉を付けて、取り組んでいってほしい」と話しました。

ここまで西山中学校を引っ張ってきてくれた3年生の皆さん。本当にありがとうございました。

1,2年生への引き継ぎ式も厳かな雰囲気で行われました。頑張れ、後輩たち!

20歳の私・・・ ~キャリア教育・3年生~

20歳の私・・・ ~キャリア教育・3年生~

卒業が迫る3年生。キャリア教育のまとめと発表をしていました。

どんな大人になりたいか。そのために、どんな努力が必要か。そして、取るべき進路は?と3年間をかけて深めてきたキャリア教育。3年生たちは、今進むべき道を決定し、間もなく巣立とうとしています。さて、その後どんな大人になるのか。今後も自分として大切にしたいこと、そして、二十歳になった時の自分はどうなっているか、をそれぞれにプレゼンを作成し、発表していました。

具体的な職業、なりたいものが決まっている生徒、また、まだ何になるべきかは今後高校で決めたいと語る者と様々でした。保護者へのインタビューもあり、「まずは全力でやってみなさい」という、お母さんからの愛情あふれるメッセージもありました。20歳の自分に向けてはそれぞれが「がんばれ!」と、自分にエールを送っていました。

まだ君たちの人生は、始まったばかり。失敗もある。辛く感じる日もある。でも、「なりたい自分」になることをあきらめず、一日の、あるいは一週間の数分でも、そのことに向けて頑張る人になって欲しいものだと感じました。

人生は、きっと捨てたものではない。

Life is beautiful !

第2回 生徒総会に向けて

令和4年度を締めくくる、生徒総会が目前に迫ります。

大雪で延期になっていた、専門委員会がようやく開かれ、各委員会ごとに令和4年度の活動の総括をしています。今年のせいか、そして改善点。改善については来年度の委員長や委員たちにすべて負わせるのではなく、「こうするとよい」「こうしていくべきだ」という提案があってしかるべき。各学級で討議された意見への回答を含め、様々に活発な議論をしていました。

3年生たちにとってみれば、生徒会活動における最後の締めくくり。話し合いを進める3年生たちからは、来年度の西山中を素晴らしいものにしてほしい、という先輩たちの願いを感じました。きっと、後輩たちはその思いをしっかりと受けとめることでしょう。2月2日は、すばらしい生徒総会にしてくれることを期待しています。

学校再開!そして義務教育最後のテスト

最大級の寒波に襲われた日本列島。雪に不慣れな関西方面では、また立ち往生から大渋滞が起こってしまいました。繰り返される大型トラックの立ち往生とトラックの群れを見ると、日本は大量の物流に支えられていることを思い知らされます。きっと、ECサイトをクリックする商品の受け渡しも、このトラックの方々が支えてくれているのでしょう。いつでも手に入ると思っているコンビニの商品たちもそうです。私たちは、期日に届かなくとも、1日くらいは商品が手元になくとも、我慢し買い置きをし困難に耐える心と準備をし、時には物流を止め一大事を回避するシステムを構築しなくてはならない、と感じました。

さて、学校再開です。雪国に住む我々は、大寒波におびえはしても、ひるみはしません。雪に対しての備え、警戒心を高め細心の運転や生活を心掛けます。朝から玄関を除雪し道を付け、生徒が安心して登校できるように準備しました。

生徒たちが登校し、元気に挨拶をしてくれました。除雪をしている用務員さんへの挨拶と感謝も忘れません。仲間とかわす笑顔。学校がとても暖かく感じる瞬間です。

3年生は、今日明日と義務教育最後のテストに立ち向かいます。玄関で「最後のテスト。自己ベスト目指して思いっきりやってくれ。」と激励を送りました。結果より、「中学校生活、出し切ったなぁ!」という、達成感を味わってほしいです。そして、本番の入試へ。どのテストにも、平常心。そして、共に戦う仲間がいることを忘れず、最後の団体戦へと、力を研ぎ澄まして欲しいものです。

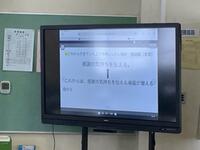

現在進行形 ~英語・1年生~

今日は、ALTの福田コートニー先生の来校日でした。

1年生は、現在進行形の学習をしていました。be動詞+動詞ingをカッコに入れて、(今)〇〇をしている(ところ)状況の文章を作っていました。コートニー先生は気が付くと生徒につきっきりで教えてくれていました。やはり、二人の先生がいるというのは、生徒の躓きに気が付きやすいし、丁寧に教えやすいということを実感します。

さて、この英語の学習がなかったら、果たして「進行形」という言い方を意識したかなぁ、と考えてしまいました。結果や過去ではなく「今、そのことをしている、し続けている」という、行動の過程を表現をしているところが、私はとても好きです。夢を追って一途に努力をする「若者たち」を表現しているかのように感じるからです。

結果を気にせず、恐れずに進んでほしい。西山中生徒の諸君。君たちこそ「進行形」なんだ。がんばって!

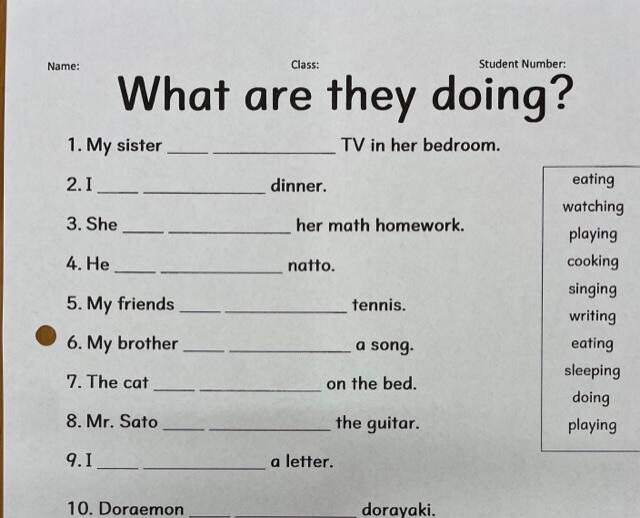

おいで事業 ~小学生・中学校訪問体験~

おいで事業 ~小学生・中学校訪問体験~

秋に予定していた「おいで事業」(中学校授業体験)を本日開催しました。

新型コロナウィルス感染拡大が昨年の秋に起こったことでやむなく延期しましたが、ようやく開催となりました。二田・内郷、両小学校から6年生をお招きし、授業体験と部活動紹介をしました。授業は、理科と数学です。中学の数学の教師は予言者、理科の教師は白い粉を操る魔術師?のようでした。

数学では、小学生が任意に選んだ数字と教師が選んだ数字を2ケタの数字にして引き算をする。その答えを数学教師はすでに予想し、封筒に答えを隠した、というのです。「え~っ?!そんなことできるの?」と驚く6年生たち。教室の後ろの机の中に隠してあった封筒を見つけると、恐る恐る封筒を開封・・・「あ~、本当だ!!!」驚きの声が上がりました。

理科は、2つの白い粉。一つは食塩、一つは砂糖。なめたりしないで見分けることができるか?という難題。「触ってみる」「揺らしてみて、音の違い」などいろんな答えが出てきましたが…熱を加えてみよう、という課題から、中学校で初めて使うことになる「ガスバーナー」の使い方を説明し体験してもらう展開。最近、家庭でもガスをマッチで着火する経験がないので、「怖い怖い」とおびえる児童もいました。しかし、しっかりと手順を教えてやると、きちんと着火することができました。そして、白い粉の正体が判明したのでした。

部活動紹介の進行は、各部の新部長たちに任されています。それぞれ、自分たちが最高学年になった時の1年生となる児童たちに、丁寧に活動の様子を説明していました。児童たちからたくさんの質問が出て、部活動への理解が深まったようです。

この取り組みは、児童・生徒それぞれにメリットがあるから、だからこそ延期してでも実施しました。小学生たちに不安をやわらげるとともに、期待感をもって中学校に入学してほしい。そして、中学生には、一足早くリーダーとして堂々とした姿を見せてほしい、中1には先輩となる自分たちに、良き先輩となる自覚を高めてほしい。そんな良さがあるのです。人と人の理解は、やはりリモートでは深まらない。対面することで、心の熱を伝えたい。私はそう考えます。

さて、6年生の皆さん。素晴らしい卒業式をやり遂げ、西山中学校に来てください。楽しみに待ってます!!!

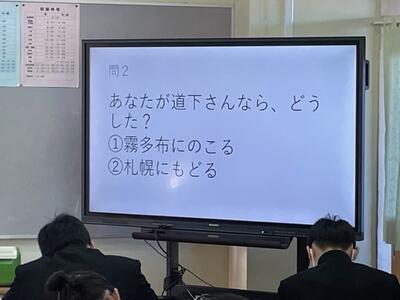

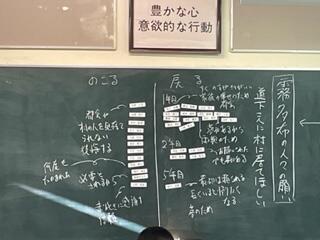

残るべきか、帰るべきか・・・ ~道徳・2年生~

残るべきか、帰るべきか・・・ ~道徳・2年生~

2年生の道徳授業をのぞいてみました。

「われ、ここに生きる」という題材で、医師の道下俊一さんのお話です。道下さんは若き研修医。将来はさらに研究を深め学位を取り、やがては札幌で開業したいという夢を持っていました。ある時、道東の霧多布にある分院に1年間の勤務を命じられ赴任します。熱心な診療に村人の信頼が寄せられます。勤務の期限が来る。しかし、自分がいなくなると村には医師がいなくなってしまう…一年また一年と赴任は伸び、ついに7年がたってしまいました…

夢の実現のために、札幌へ帰るべきか、霧多布の人々のために残るべきか…

このような、複数の価値観の中で迷うことを「葛藤」と言いますが、生徒たちは葛藤場面になると、いろんな気づきが生まれるものです。自分にはこの選択がベスト、と思って考えをまとめるのですが、他の選択肢を選んだ仲間の意見に心動かされる。どちらが正解と簡単に言い切れない、そんな難しい判断が人生にはつきものです。だからこそ、思いをめぐらし、どちらの立場にも自分を置いてみて、深い熟考の中から決断をする。それが悔いなく生きる方法なのでしょう。

2年生たちは真剣に考えるとともに、反対意見の声にも耳を傾けていました。悩んで決める。そして、もしその判断が後から変わることがあってもいい。悩みながらも前へと進んでいってほしいものだ、と願いながら教室を後にしました。

令和4年度の総括 ~学級討議~

1月も中旬を過ぎ、令和4年度の総括をする時となってきました。

西友会を中心として生徒たちが創り上げてきた学校生活。令和4年度の取組を振り返り、成果や課題を令和5年度に繋いでいく時です。各専門委員長や各部活動の部長がそれぞれの集会を基に話し合った内容を、生徒疎開の要項として生徒会本部役員が冊子にまとめてくれました。今日はそれを基に、学級討議です。

「引き継いでいきたいこと」

「さらにより良くしたいこと」

その話し合いに会員全員が参加できる権利があること、それこそ「民主主義」です。学級討議で、その素晴らしさを体感してほしいと思います。それがやがては、柏崎市の、各々が住む町の、ひいてはこの国の発展の土台となります。

自分たちの生活を創造する自由と、その後の決議に従い守っていく責任をしっかりと学んでほしいものです。

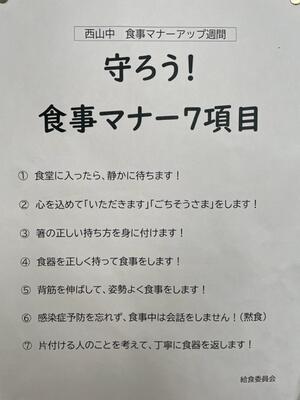

1月は「食に感謝」する月間

私たち教職員も子供たちと一緒に毎日給食を食べますが、長期休業になるとその有難さに、感謝の気持ちが強くなります。給食がないと、ついカップ麺など片寄った食事に・・・好き嫌いなく栄養のバランスをしっかりと考えて作られている給食は、本当に有難いものだと実感します。

1月は「食に感謝」する月間と位置付けられています。給食だけではなく、御家庭でも同じです。自分たちが食べる食事を作ってくださる方々。米を研ぎ、ジャガイモの皮をむき、野菜を刻み、調味料をさじ加減し味を調えおいしい食事を作ってくださる人がいる。朝起きて、学校や仕事から帰って、すぐに食事を摂ることができるのは「当たり前のこと」ではないんだ、ということを考えてみることはとても大切です。

他の生き物の命をいただくことへの感謝と共に、作ってくださる方への感謝を込めて「いただきます」と唱えたいものです。3年生たちが給食を食べることができるのも、あと1か月とちょっととなりました。人生最後の給食を味わって、そして感謝していただいてほしいものです。

ダンス授業、開始!

今年もダンスの授業が始まりました!

西山中学校ではここ数年、外部から講師をお呼びして、専門的にダンスのレッスンを受けています。対象は1,2年生ですが、今日は合同で1時間、1年生だけ2年生だけで1時間ずつ、みっちりと御指導をいただきました。今年度の講師は渡辺 結衣先生です。渡辺先生の溌溂とした雰囲気と元気な声に、すぐ生徒たちは引き付けられていきました。

教育課程にダンス授業が組み入れられて数年たちますが、体の身のこなしだけではなく、心にあるものを身体を使って表現する「表現力の向上」に、大変な効果があると感じています。近年のダンスブーム(パリ・オリンピックでは公式種目に!)も不思議ではなく、小学生のうちから自然とリズムを取ってダンスをするようになってきています。体を自分の意志によって巧みに、創造的に動かすこと、これが私たち世代では何とも悲惨なくらい苦手です。しかし、生徒たちは、本当にあっという間に上達していきました。

渡辺先生のアップ(準備体操)から、基本的な動き、そして曲を付けて、曲に乗ってと、あっという間のレッスン。表情もどんどん良くなり、笑顔が溢れていました。ダンスの良さはここにある。曲想に合わせて身体を動かし、次第に思いが乗って、心が解放されていく。とても、良いことばかりです。

さて、講師を招聘してこの授業ができるのは、西山地区の三校の子供たちをサポートしてくださる、「西山っ子を育てる会」のおかげです。保護者の皆様にもこの記事を通じてお知らせいたします。

「西山っ子を育てる会」の皆様、本当にありがとうございます。

生徒たちは、生き生きとダンスに取り組んでいます!