文字

背景

行間

大洲小ニュース

2月3日 祝・創立152周年「創立記念集会」

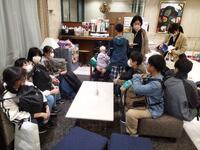

明治7年2月2日、この大久保の地に大洲小学校が誕生して152年目を迎えました。2月3日に「創立記念集会」を開催し、全校で大洲小学校の誕生日を祝いました。

○楽しく学ぶ「大洲小クイズ」

集会では児童有志による「大洲小学校○✕クイズ」が行われました。「卒業生が200人以上いた年があった」「初代校長の写真は着物である」「その昔、番神出身の番神山という相撲取りがいた」など、身近な場所に隠された歴史をみんなで楽しく考えました。

○地域とともに歩む歴史

また、日頃から子供たちの活動を温かく支えてくださっている、伊藤コミュニティセンター長様をお招きし、大洲小学校や地域にまつわる貴重なお話をお聞きしました。 「地域の方々がどんな思いで学校を大切にしてきたか」というお話に、子供たちは真剣な表情で耳を傾け、自分たちの通う学校の歴史と伝統の重みを改めて感じ取っていました。

現在、校内の廊下には百年以上前の校舎写真や第二室戸台風で崩れた校舎などの貴重な写真を展示しています。ご来校の際はぜひご覧いただき、写真を通して、152年という長い年月の積み重ねを感じていただければ幸いです。

1月27日 低学年そり遊び

1・2年生が高柳ガルルスキー場へ行き、そり遊びを楽しみました。今年は大雪の影響もあり、スキー場には2mもの豊かな雪が積もっていましたが、当日は貸切状態!広々とした雪原を独り占めすることができました。子どもたちは一人一台のそりを手に、真っ白な坂道を颯爽と駆け降ります。雪質が良く滑りも抜群で、中には50m以上も滑り続ける子もいました。何度も何度も繰り返し滑る子どもたちの表情は、冬の寒さを忘れるほどの笑顔にあふれていました。

学習指導要領でもそり遊びは「自然とのかかわりが深い雪遊び」として推奨されています。雪国の特色を活かした学校活動としてこれからも続けていきます。

1月19日~23日 全国学校給食週間

学校給食は明治22年に山形県鶴岡市の忠愛小学校でお弁当を持ってくることができない児童に弁当が支給されたのが始まりとされています。その後、太平洋戦争後に栄養失調の子供を救おうとユニセフが中心となり昭和22年1月に全国300万人の子供に給食が開始されました。

例年、この期間の給食はいろいろな趣向を凝らした献立が提供されるのですが、今年は市内の栄養教諭の皆さんのアイデアで、「応援しよう!冬季オリンピック」をテーマに、これまでのオリンピック開催国の郷土料理や食文化にちなんだ献立が提供されました。

今回のオリンピック開催国のイタリアから始まり、中国、アメリカ、ノルウェー、日本と続き、各国にちなんだ献立が毎日、出されました。どの給食も国際色豊かな食材が随所に見られ、とても工夫されていました。子どもたちにも分かるように、児童玄関前に献立やその解説が掲示され、毎朝、子どもたちの熱い視線を集めていました。バーニャカウダー(イタリア)、北京ダック風(中国)、ジャンバラヤ(アメリカ)、サーモンフライ(ノルウェー)、スープカレー(札幌)など産地にちなんだ名物料理をいただきました。どれもこれもとてもおいしかったです。

いつもおいしい給食を作ってくださる、栄養士の先生や調理員の方に感謝の気持ちを込めてお礼の手紙を渡しました。

1月9日 校内書き初め大会

2・3時間目に、全校で書き初め大会を行いました。低学年は硬筆、3年生以上は毛筆の課題に取り組みました。毛筆の指導では、講師として保護者の福岡様をお招きし、これまで丁寧なご指導をいただいてきました。

本番では、張り詰めた緊張感と静寂の中、お手本をじっと見つめて集中する子どもたちの姿が見られました。どの子も「よい作品を仕上げるぞ」という意気込みにあふれ、真剣に筆を走らせていました。

書き上げた力作は、以下の日程で展示いたします。子どもたちの努力の成果を、ぜひご覧ください。

展示期間: 1月15日(木)~22日(木)

展示場所: 各教室前の廊下 ※ご都合のつく時間に、ぜひ鑑賞にお越しください。

1月8日 新年を迎える集会

冬休みが明け、学校に元気な子供たちの声が戻ってきました。

新春を迎える集会では、嬉しいことに全校児童56名が欠けることなく全員元気に登校しました。校長講話では今年の干支にちなみ「馬のように、目標に向かって力強く駆け抜けよう」と話しました。また、ノーベル賞を受賞された坂口志文さんの功績に触れ、諦めずに探究し続ける大切さを伝えました。1月の生活目標についての話の後は、全員で元気に校歌を斉唱し、一年の良いスタートを切ることができました。

本年も本校の教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1月5日 新年のご挨拶

年末は穏やかな天候に恵まれましたが、年明けとともに冬型の気圧配置が続き、身の引き締まるような寒さの中での幕開けとなりました。幸いそれほどの降雪はなく、皆様におかれましては、ご家族とともに穏やかな新年を迎えられたことと存じます。

さて、いよいよ間もなく、今年度のまとめとなる三か月が始まります。 今年の干支は「午(うま)」です。大地を力強く駆け抜ける馬のように、子どもたちには目標に向かって真っすぐ突き進み、昨日までの自分を乗り越えて「新しい自分」へと飛躍する一年にしてほしいと願っております。

今年も子どもたちと一緒に思いやりのある明るい大洲小学校を作っていきます。保護者の皆様、地域の皆様の変わらぬご協力をお願いします。

大洲小学校長 古川康成

12月23日 冬休みを迎える集会

令和7年の授業がすべて終了し、開放感に包まれた4時間目に冬休みを迎えるための全校集会を行いました。

◯校長講話「心のスイッチを切り替えよう」

新しい年を迎える「リセット」についての話をしました。「1月1日は、これまでの経験を生かして新しい自分を作るチャンス。大晦日までの期間でしっかり準備をし、元日には心のスイッチを切り替えよう」という言葉に子供たちは真剣に耳を傾けていました。 また、「命のリセットボタンはない」という、安全への強いメッセージも伝えました。

◯冬休みの過ごし方

生活指導主任からは、スライドを使って冬休みの約束を確認しました。視覚的に分かりやすい説明で、冬休み中の交通安全や生活リズムの大切さを全員で共有しました。

◯元気な歌声が響いた校歌

集会の締めくくりは校歌斉唱です。今日は一段と元気な歌声が多目的ルームいっぱいに響き渡り、明日からの休みに向けた活気を感じることができました。

保護者の皆様、地域の皆様、本年も本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

1月8日、気持ちを新たにした大洲小の子供たちの笑顔に会えるのを楽しみにしています。 それでは、良いお年を!

12月18日 3~6年生「スケート教室」

3年生以上の児童がアクアパークを訪れ、スケート教室を行いました。レベル別の3グループに分かれ、施設の専門スタッフの方から丁寧なご指導をいただきました。

「スケートは初めて」という子もいました。まずは氷上をハイハイすることからスタート。そこから立ち上がり、おぼつかない足取りで歩き出し……と、まるで「人間の進化」をたどるような段階を経て、少しずつ滑り方を変えていきました。

最初は恐る恐るだった足取りも、慣れるにつれて力強くなり、レッスンの終盤には力強く氷を蹴り、片足でスイスイと滑る姿も見られました。その後の自由滑走では、教わったコツをさっそく実践し、どの子も笑顔でリンクを駆け回っていました。中にはアイスホッケーチームで活躍する児童もおり、その鮮やかな滑りには、周囲から驚きと憧れの歓声が上がっていました。

12月11日 2年生「きらめきファームの冬野菜収穫」

コミセンのボランティアの皆様にご協力いただき、2年生の畑「きらめきファーム」で白菜と大根の収穫を行いました。 今年は残暑が厳しく、作物の育ちが心配されましたが、畑には立派に葉を広げた白菜と、力強く育った大根がずらり。子どもたちは「大きい!」「重い!」と歓声を上げながら、夢中で収穫を楽しんでいました。

収穫した大根や白菜を校内にあるコミュニティデイホーム「さくらホーム大洲」の皆さんにプレゼントしました。他の野菜も子供たちがその日のうちに持ち帰りました。ご家庭でおいしく味わったことと思います。

12月3日 4・5年生「仲良く交流会」

来年度、共に高学年として学校を支えていく4年生と5年生が交流活動を行いました。 今回の企画は、4年生が国語「クラスのみんなで決めるには」の学習の一環として計画したものです。「今まで以上に仲良くなるためには?」という問いに対し、目的や進め方を自分たちで真剣に練り上げてきました。

5年生へのプレゼンでは、質問に答えながら計画をブラッシュアップ。当日は「鬼ごっこ」と「校内かくれんぼ」を行い、他学年がいない「貸し切り状態」の校内を存分に使って楽しみました。自分たちで考え、対話を通して実現させた活動は、両学年にとって大きな自信と交流の深まりにつながりました。

12月5日 親子PTA活動「アルビレックスチアリーダーズによるダンス体験」

アルビレックスチアリーダーズの方々をお招きし、チアダンス教室を開催しました。「レディ!」「ハイブイ!」といった元気な掛け声に合わせ、子どもたちにも覚えやすい振り付けを分かりやすく教えていただきました。 厳しい寒さの中でしたが、リズムに合わせて楽しく体を動かすうちに心も体もぽかぽかに温まり、笑顔あふれる活動となりました。

12月4日 2年生「パンといす」見学

生活科の「町たんけん」の学習で、みんなに紹介したい場所人気ナンバーワンのパン屋さん「パンといす」さんに行ってきました!この日は少し寒かったですが、元気いっぱいな2年生はへっちゃら!風にも負けずに歩き、無事に到着しました。

お店では、オーナーさんからたくさんのお話を聞くことができました。「どうしてパン屋さんを始めたのかな?」「海が見えるこの場所にお店があるのはどうして?」といった疑問に、とてもていねいに答えてくださいました。パン作りが難しいことや、おいしいパンへの思いを子どもたちは真剣に聞き入っていました。

子どもたちがとっても楽しみにしていた買い物体験では、予想以上にたくさんの種類のパンが並んでいました。家族の顔を思い浮かべながら、みんな「どれにしようかな〜」と真剣な表情で悩んでいました。

帰りにはうれしいお土産までいただきました。地域で愛されるパン屋さん「パンといす」さんでの探検は、子どもたちにとって、大満足の、そして「この町がもっと好きになる」素敵な学びの時間となりました。

12月3,4日 3年生「消防署、警察署見学」

社会科の学習で3年生が消防署と警察署を見学しました。学習の目的は火事や事故、災害など、様々な危険から柏崎市を守ってくれている消防署や警察署の方々がどんな仕事をしているのか、そして地域の人たちとどのように協力して安全を守っているのかを学ぶことです。

消防署では大きな消防車やはしご車を見学しました。また、救急車の内部を見せてもらうなど、命を守る大切な仕事について詳しく知ることができました。

警察署では警察官の方が使っている制服や装備品に触れるなど、特別な体験をしました。警棒や手錠といった道具に触れ、柏崎の平和を守るために毎日頑張っていることやその責任の重さを一人ひとりが感じ取ったようです。

子どもたちは地域のために働く人々の仕事を学ぶことで、興味や感謝の気持ちをもちました。もしかしたら将来、消防や警察の仕事に就いて柏崎を守る人がいるかもしれませんね。楽しみです。

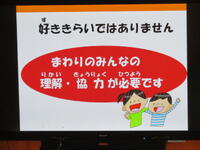

12月3日 6年生参加「深めよう 絆」スクール集会

柏崎第三中学校区の小学校4校の6年生(75名)と第三中学校1年生(68名)が一堂に会し、「深めよう 絆」スクール集会を実施しました。中学生が進行役とグループリーダーを務め、小学生は各活動の担当となり、小中学生が協力して会を運営しました。

活動内容は「小中交流会」とメイン活動の「いじめ見逃しゼロ話合い活動」の2つです。大洲小児童は、この「いじめ見逃しゼロ話合い活動」を担当しました。

今回のテーマは「いじめが起きにくいクラスって?」。事前視聴した動画をもとにグループで話し合い、後半の動画視聴後には班ごとの行動宣言を考え、発表しました。西小学校創立により、現4校が第三中で集まるのは今回が最後となります。環境の異なる仲間たちが、いじめのないクラスをどう作っていくか、全員で深く考えました。中学生がリーダーシップを発揮し、活発な意見交換が行われました。

6年生にとっては、中学進学前の不安解消にもつながり、先輩や他校の仲間と交流することで絆を深めました。この集会を通じ、いじめはあってはならないこと、そして人権を侵害する行為を許さないという意識を、全員が高めることができました。

12月2日 お話サークル「ありす」冬の公演会

お話サークル「ありす」さんによる第2回目の公演会が開催されました。「ありす」さんは、元大洲小学校PTAの皆様を中心に活動されている読書ボランティアグループです。今回は暖房の効いた視聴覚室に会場を移し、全校児童が一堂に会してお話を聞きました。最初の演目は、朝ドラで話題の小泉八雲作「雪女」です。プロジェクターに映し出される挿絵と、「ありす」さんの情感豊かな朗読によって、子どもたちは物語の世界に深く引き込まれていきました。100年以上前のお話ですが、情景が鮮やかに浮かび上がる生き生きとした描写が印象的でした。続いては、子どもたちみんなが楽しみにしていた「いんぐりもんぐり」です。不思議な生き物たちが、音楽に合わせてステージを所狭しと動き回り、会場からは大きな歓声と笑い声が湧き上がりました。当日の和やかな雰囲気を、ぜひ掲載の写真から感じ取ってください。

11月14日 2年生 町探検~partⅡ~

今回は、松雲山荘から赤坂山公園にぬけるコースで秋探しをしました。桜が満開だった春の景色とは全く違い、真っ赤に色づいた紅葉に大歓声。「わー、すごーい。きれー。」「イチョウの黄色もいいねー。」と、素敵な秋、見つけた秋を写真に収めていました。子供の感想は・・・

○葉っぱの色が緑だったのがカラフルになった。

○春は子ども、秋は大人って感じ。春は元気いっぱい、秋は静かで落ち着いている感じがするから。

○葉っぱにも個性があって、みんないい。

○空気が冷たくて、集中できる。

○赤い葉っぱのじゅうたんの上を歩いているみたいで、音がガサッガサッていうのがおもしろい。

短い秋の深まりを感じた子どもたちでした。

11月10日 全校チューリップ球根植え

大洲コミュニティセンター様からいただいたチューリップの球根を、全校児童が一人一プランターに植える活動を行いました。このプランターには、事前に「明るい大洲小学校になるように」との願いを込めて、子どもたちが思い思いの絵や言葉を描いています。当日は、地域のボランティアの皆様にお手伝いいただき、作業を進めました。まず、プランターの底に小石の袋を詰め、半分くらいまで土を入れた後、一人10個の球根をとがっている方を上にしてきれいに並べました。ボランティアの方のお話をよく聞き、丁寧に、そして素早く作業することができ、最後に冬を越せるようたっぷりの土をかぶせました。春には、子どもたちが心を込めて植えたチューリップも美しく咲くことでしょう。その景色が今から楽しみです。

【5・6年生修学旅行NEWS】 上野駅出発

修学旅行のすべての行程が無事終了し、上野駅を出発しました。2日間ともよい天候に恵まれて子どもたちも十分、東京旅行を楽しんだようでした。柏崎到着は18時19分の予定です。もうしばらくお待ち下さい。

【5・6年生修学旅行NEWS】 国立科学博物館

上野の国立科学博物館にやってきました。見学時間はたっぷり2時間。余裕で見学できるかと思ったら地下3階、地上3階、日本館に地球館の各フロアにところ狭しと地球や日本の成り立ち、自然に関するあらゆる展示物、そして科学技術の歩みなどの資料が並べられていました。子どもたちにとっても興味深いものばかりで時間内に回りきれない班もありました。館内のショップも科学や自然に関するおしゃれなグッズばかりでここでもじっくり買い物に時間をかけていたようです。とにかく修学旅行生が多くごった返してました。半日くらいかけてじっくり見たくなる施設です。お勧めです。

【5・6年生修学旅行NEWS】 江戸切子体験

浅草寺から少し歩いたところにある「切子工房おじま」さんで「江戸切子」の体験をしました。江戸切子とは、江戸時代後期に江戸で生まれたガラス工芸品で、ガラスの表面にカットを施し、模様を彫り込んだものです。子どもたちはまず映像で切子の作り方を学んでから制作に取りかかりました。まずガラスのコップにネームペンで思い思いのイラストを描きます。次にそのイラストを専用のグラインダーで削ります。この作業を繰り返します。かなり集中力を要する作業で工房にはグラインダーの削る音だけが静かに響いています。どんな作品に仕上がるかこちらも楽しみにしてください。

【5・6年生修学旅行NEWS】 浅草寺から仲見世通りでお買い物

浅草寺から仲見世通りで子どもたちは活動班ごとに思い思いに買い物や散策を楽しみました。浅草のお土産と言えば人形焼きや雷おこしを連想しますが子どもたちが選んだお土産は何でしょうか。楽しみにしてください。去年の6年生はなぜか全員が化粧屋さんに集まりましたが今年はキーボルダーが人気のようで、浅草や東京がモチーフの御当地キーホルダーを買う子どもが多かったです。次は江戸切子工房にチャレンジです。

11月12日 【5・6年生修学旅行NEWS】 おはようございます

おはようございます

今日の東京は朝日がまぶしく映える雲一つない素晴らしい天気です。少し肌寒いですが子どもたちは元気に朝食を食べています。昨晩はさすがに疲れたようで遅くまで起きている子どもはほとんどいないようでした。具合の悪い子どももおらずみんな元気です。今日はこれから浅草寺に出かけます。

両国ビューホテル到着

長い1日でしたがみんな元気に両国ビューホテルに到着しました。両国と言えばお相撲さんですが、現在、九州場所が開催されており、お相撲さんの姿は見られませんでした。それでも両国駅の中やホテルの周りには相撲に関する看板や料理屋があちらこちらに見られ、独特の雰囲気が感じられます。子どもたちはこれから部屋の風呂に入ったり仲間と話をしたりと自由時間を楽しむようですがかなり疲れているようです。明日も浅草寺、仲見世、博物館とかなり歩く予定なので早く眠ることでしょう。

【5・6年生修学旅行NEWS】 プラチナム東京ソラマチで夕食

たくさん歩いておなかもすきました。1日目の夕食はスカイツリーの下にある「プラチナム東京ソラマチでのビュッフェ形式の夕食です。子どもたちの行動も早く、予定より早くレストランに入りました。豪華な食事が所狭しと並べられており、子どもたちは目を輝かせて食べたいものを食べていました。おなかがいっぱいになると眠そうな表情も見られます。19時を過ぎました。これから両国駅前のビューホテルにチェックインです。

【5・6年生修学旅行NEWS】 東京スカイツリー

1日目の見学の目玉である東京スカイツリーに来ました。高さ634mは弥彦山と同じ高さです。地上350mの展望デッキから見える都会の風景は圧巻で見渡す限り建物ばかり。ちょうど日が暮れるころで、雲間から西の空に夕焼けが見えました。展望デッキを降りるころには日も暮れ、きれいな夜景が眼下に広がっていました。ただいま子どもたちは買い物にいそしんでいます。これから夕食をビュッフェでいただきます。

【5・6年生修学旅行NEWS】 国会議事堂・衆議院見学

国会議事堂に行きました。6年生は社会科で国会の働きについて学習しているので教科書に載っている国会議事堂や議会を見て感動していました(多分)。5年生は役割やそこで働く人の話を聞いてしっかり来年の予習ができたようでした。国会では臨時国会が開かれており、本日も各党による予算委員会の論戦が行われていました。傍聴はできませんでしたが、新しい政府のスタートとなる議会が開かれている場にいることを考えると子どもたちは稀有な場に遭遇したと言えます。国会議員の姿も見られ、緊張感のある雰囲気が伝わってきました。

【5・6年生修学旅行NEWS】 五十嵐冷蔵訪問

五十嵐冷蔵は大洲小学校の偉大な大先輩、五十嵐與助さんが103年前に設立した水産会社です。東京湾にほど近い芝浦に大きな本社ビルがあります。大洲小学校は五十嵐冷蔵より子どもたちの学びの成長を願い、毎年多額の寄付をいただいています。そのお礼とキャリア教育の一環として大洲小児童は五十嵐冷蔵本社を訪問し、学習の成果を披露しています。今年は「五十嵐與助翁と息子の清之さんが現代の大洲にタイムスリップし、二人に今の大洲を紹介する劇」を発表しました。社長をはじめ、本社の皆さん約25人の前で堂々と発表し、大好評でした。その後、社員の方から会社の歴史を聞いたあと倉庫に入らせてもらいました。倉庫は零度とマイナス20度の2種類。マイナス20度の世界は濡れタオルがパリパリに凍り、シャボン玉も膜がそのまま固まります。不思議な世界を体験しました。

到着してすぐに五十嵐冷蔵様のご厚意でとても豪華なお弁当もいただきました。大変おいしかったです。ありがとうございました。

11月11日 【5・6年生修学旅行NEWS】 長岡駅出発

8:55発の新幹線「とき」に乗り長岡駅を出発しました。柏崎は曇っていましたが東京は今日、明日の両日晴天の予報です。5・6年生17人で楽しみながらしっかり学んできます。修学旅行の様子は随時、この学校ホームページで報告します。スマホからの投稿になるので写真は掲載できません。あしからず。

10月29日 3年生 ブルボンメタバース工場見学にチャレンジ

ブルボンのメタバース工場見学とは、ブルボン工場のインターネット上の仮想空間で自分がアバター(分身)となり製造体験や工場見学を体験できるプログラムで、工場内で動画や資料を通して製造工程や製品について学ぶことができる優れものです。ブルボン本社のスタッフさんが来校し、3年生がこのメタバースにチャレンジしました。自分のタブレットからブルボンの仮想工場に入り、小麦の収穫から工程の見学、お菓子の製造などを体験しました。全員が見事にすべての工程をクリアしお菓子が完成しました。出来上がったお菓子の実物をいただき、バーチャルな学びがリアルな喜びにつながりました。子どもたちは、楽しく活動しながら知識を深め、最後にお菓子を手にすることができて大いに盛り上がりました。

10月25日 第31回あげほ祭り

穏やかな秋晴れの下、あげほ祭りが行われました。当日は多くの方の観覧、そして心温まる拍手をありがとうございました。あげほ祭りの「あげほ」とは「明るい」「元気」「本気」の頭文字をとった大洲小伝統の言葉です。

あげほ祭りの子どもたちの発表はいかがでしたでしょうか。ご都合がつかずご覧になられなかった方もいられると思いますのでここで簡単に紹介いたします。

○オープニング「樽太鼓」

5,6年生が5月より柏崎太鼓保存会の近藤 優様、村山 実様より指導を受け、3曲「祇園樽囃子」「弁天太鼓流し打ち」「港ばやし」を披露しました。迫力ある太鼓や樽の音が体育館いっぱいに響き渡り、オープニングの幕が開きました。

○1年生 劇と歌と演奏「いきものさがし」

生き物が大好きな1年生。生活科の時間に見つけた生き物を楽器の演奏やかわいらしいダンス!でたくさん表現しました。最後は2年生に演奏を呼びかけ、コラボレーションした演奏を披露しました。

○2年生 劇とダンス「元気になってね スイミー」

不朽の名作、「スイミー」。2年生は幸せになったお話のその後物語を考えました。みんなで協力してマグロを追い出したはずなのに、再び試練が襲い掛かります。元気をなくしたスイミーたちは九九を覚えて頭の回転をよくし、傘のクラゲをアリーナ中に広げ、「やってみよう」ダンスで再び元気を取り戻しました。

○3年生 群読「夕日がせなかをおしてくる」「私と小鳥と鈴と」

大洲小学校で一番人数の多い3年生14人が詩の群読に挑戦しました。「夕日がせなかをおしてくる」では一行を一人で読んだり、数人で読んだり、追いかけ読みを取り入れたりと表現を工夫し、詩の世界を豊かに広げてくれました。続く「私と小鳥と鈴と」ではアリーナのお客さんを巻き込み迫力のある群読となりました。「みんなちがってみんないい」という大洲小の合言葉を群読のリズムや表現を通して表情豊かに伝えることができました。

○4年生 劇「なないろSDGs隊」

総合的な学習の時間でSDGsについて深く学んだ4年生は、地域(大洲地区)から地球規模へと視野を広げ、環境問題について考えたことを発表しました。番神海岸のごみ拾いや施設の見学を通して、子どもたちは環境問題の現状と、自分たちにできる具体的な対策を見つけました。発表では、自分たちが実践できる環境問題の対策をメッセージに込め、会場の皆さんに伝えました。また、環境問題に関するクイズも行い、来場者の方々と一緒に「今、私たちにできること」について問いかけました。

○5・6年生 劇「大洲の歴史発見! 未来へつなぐ歴史の語り部」

総合的な学習の時間で大洲の歴史について深く掘り下げた5・6年生。過去からタイムスリップした大洲小学校の卒業生である偉人、五十嵐與助・清隆さん父子に現代の大洲の魅力や、自分たちが調べた歴史を紹介しました。

発表では、赤坂山公園、番神堂、勝願寺、極楽寺、そして與助道路など、子どもたちが実際に足を運んで調べた地域の史跡や文化財を紹介しました。

現代の地域の素晴らしさを知った五十嵐父子は、当時の偉業を振り返りながら、郷土への愛と未来への希望を5・6年生に託し、過去へと帰っていきました。

なお、この発表内容は、11月の修学旅行時に五十嵐冷蔵本社にて再度発表させていただく予定です。本物の五十嵐與助・清隆さん父子がどこかで見てくれるかもしれませんね。

◇子どもたちはあげほ祭りに向け、セリフや動き一つ一つに工夫して取り組んできました。終わった後はきっとやり遂げた達成感、成就感でいっぱいだったことと思います。この気持ちの高まりも日々、学校を支えてくださる、保護者、地域の皆様のご理解、ご支援あってのことと深く感謝します。ありがとうございました。

10月16日 5.6年生食育授業「リクエスト給食を考えよう!」

5・6年生を対象に、「リクエスト給食を考えよう」というテーマで、神林栄養教諭による特別授業が行われました。日頃から柏崎西部地域の給食を支えてくださっている神林栄養教諭が教室に来てくださり、給食の献立を考える上で大切なポイントを教えてくださいました。

子どもたちは、「いろいろな食材を使うこと」「主食・主菜・副菜・汁物をバランス良くそろえること」「汁物で足りない栄養を補う工夫」「見た目の彩り」など、様々な条件をクリアしながら、知恵を絞って理想の献立を考えました。

「野菜をたっぷり入れるにはどんな工夫ができるかな?」「きれいな色の食材には何があるかな」など、グループで熱心に話し合う姿が見られました。

神林栄養教諭は、「みんな、栄養のバランスや彩り、カロリーなど、難しい点をしっかり考えてくれていました」と、子どもたちの頑張りを褒めてくださいました。

子どもたちが考えたリクエスト献立は1月の給食に採用される予定です。子どもたちの思いが詰まった、栄養満点の「リクエスト給食」の登場を今から楽しみにしています。

10月14日 後期始業式 98日間の始まりです!

前期終業式から4日間の秋休みを挟み、後期始業式を迎えました。始業式では代表児童3名が後期に頑張りたいこと、挑戦したいことを全校の前で堂々と発表しました。後期は早速10月25日(土)に学習の成果を保護者・地域の皆さんに発表するあげほ祭りが行われます。どの学年も発表に向けてとても張り切っています。どの学年がどのような発表をするかは言えませんが当日を楽しみにしてください。保護者・地域の皆さんのお越しをお待ちしています。

10月10日 前期終業式 106日間がんばりました!

前期終業式を迎えました。この106日間、子どもたちは大きな事故や病気もなく、全員元気に登校し、終業式を迎えることができました。保護者の皆様、地域の皆様の温かいご理解とご協力に心より感謝申し上げます。

4月7日の始業式、8日の入学式から、新しい学年での学習や生活に一生懸命取り組み、大きく成長した子どもたちの姿に喜びを感じています。

1年生は、小学校生活にもすっかり慣れ、給食や掃除、授業にも真剣に取り組み、立派な小学生になりました。2、3、4年生は勉強や校外学習を通して、たくさんの貴重な経験を積み重ねました。高学年は、運動会や集会活動などでリーダーシップを発揮し、学校全体を引っ張ってくれました。また。

引き続き、子どもたちが自信をもって様々なことに取り組んでいけるように今後も支援していきます。保護者の皆様には、多くのご支援、ご協力をいただき、本当にありがとうございました。

10月2日 4年生「かしわざき市民活動センターまちから」見学

4年生7人が「かしわざき市民活動センター まちから」を訪問しました。社会科の「自然災害に備えるまちづくり」の学習を進めていた子どもたち。今回の見学を通して、自分たちの地域で過去に起きた地震について深く学びました。

中越沖地震発生時の対応や映像、当時のエピソードなどを詳しく教えていただき、子どもたちは真剣に耳を傾けました。また、地震や津波が起こった際の関係機関の役割について、教科書で学んだことが実際の災害時にどのように連携していたかを具体的に知ることもできました。

震災で得た経験と教訓をもとに進められてきた「まちづくり」の様子を実際に見学することができ、大変貴重な学びの機会となりました。

9月26日 3.4年生「安全マップ作り」

3・4年生が、柏崎市役所と大洲コミュニティセンターの皆様の協力を得て、大洲地域の安全マップ作りを行いました。安全マップとは、「入りやすいけれど見えにくい場所」といった犯罪が起こりやすい危険な場所と、地域の方の目が行き届いている安全な場所を、写真やイラストで分かりやすく示した地図のことです。

活動の初めに、市役所やコミセンの方から、校内で地域の防犯上の安全な場所や危険な場所について説明を受けました。その後、「誰もが入りやすいか」「誰からも見えやすいか」という防犯のキーワードを基に地域を歩き、危険な場所と安全な場所を実際に確かめました。

普段何気なく通っている道も、防犯の視点を持って見ると新たな発見があったようです。「あの公園は花壇がきれいに整えられ、人の関心があるから安全な場所」「このトンネルは薄暗くて人目につきづらいから危険な場所」など、今まで気付かなかったことに目を向けました。

学校に帰ってからは、見つけた情報を話し合って紙にまとめ、発表会で共有しました。この安全マップ作りを通して、子どもたちは自分の身を守る力(危機回避能力)を養い、防犯意識を高めるとともに、地域への愛着を深めることができました。

9月9日 学習参観&親と子の健康座談会

◇学習参観

教室では国語、算数、保健の授業が行われました。夏休みが明けて3週目、子どもたちも学校モードとなり、どの学年も落ち着いて真剣に授業に臨んでいる姿が見られました。

◇親と子の健康座談会

学習参観後には、4年生以上の児童と保護者を対象に、「メディア依存症について考えよう」をテーマにした健康座談会を開催しました。講師にさいがた医療センター看護師の髙橋慧先生をお招きし、ゲームやインターネットへの依存が生活に与える影響、その予防法について、子どもたちの事例を交えながらわかりやすくお話しいただきました。

参加した保護者と子どもたちは熱心に耳を傾け、「いつか飽きるだろうと放っておくのは対応として適切ではない」「ゲームやインターネットそのものが問題なのではなく、生活がおろそかになることが問題」といった言葉に、それぞれがメディアとの向き合い方を考える貴重な時間となりました。

メディア依存に陥らないために、個人でできること、家庭でできること、学校でできることを考える貴重な機会となりました。ご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

8月26日 1学期後半のスタートです

33日間の夏休みが終わり、校内に子どもたちの元気な声が戻ってきました。休み中は大きな事故や怪我もなく、元気に後半のスタートが迎えられたことを嬉しく思います。

本日、夏休み明け集会を行いました。校長講話では「言葉で思いを伝えることの大切さ」について話をしました。言葉は、人と人をつなぐ魔法の道具です。自分の気持ちや考えを言葉にすることで、誤解なく気持ちが伝わり、お互いを深く理解し合えるようになります。この力を大切にすることで、学校生活だけでなく、これからの人生も豊かにしていってほしいと、子どもたちに伝えました。

まだまだ暑い日が続いています。熱中症や自然災害などに十分に気をつけながら学校生活を送れるようにしていきます。

7月17日 2年生「揚げないフライドポテト作り」

2年生がコミセンのボランティアさんと一緒に、春から大切に育ててきたジャガイモの収穫を祝う「ポテトパーティー」を開催しました。今回の調理は、なんと「揚げないフライドポテト」。フライドポテトは油で揚げるものだと思っていたらそうではありませんでした。

子どもたちはまずピーラーでジャガイモの皮をむき、包丁を使って拍子木切りに挑戦。初めて包丁やフライパンを使う子もいましたが、みんな真剣な表情で取り組んでいました。そして、片栗粉をまぶしたジャガイモをフライパンで炒めます。焦げ付かないように気をつけながら数分焼くと…香ばしい「揚げないフライドポテト」の完成です!

子供たちは出来上がったポテトを口にすると、「おいしい!」とたくさんの笑顔があふれました。自分たちで育てたジャガイモで作ったフライドポテトは、まさに最高の味だったようです。

心配していたケガもなく、安全に、そして何より楽しく美味しい料理を作ることができました。この経験を通して、子どもたちは食への感謝や、協力することの大切さを学べたことと思います。

7月15日 「みんなちがってみんないい」集会

「みんなちがって、みんないい」は、童謡詩人 金子みすゞの詩「私と小鳥と鈴と」の一節で、それぞれの個性や違いを認め合い、尊重し合うことの大切さを示しています。

大洲小学校ではこの言葉が学校の教育目標のひとつになっており、校門から見える教室棟の窓にもこの言葉がデザインされている子供たちにとってもとても身近で大切な言葉です。

毎年7月にせいかつ委員会が中心となり、全校で一人ひとりのよさを考える集会を行っています。今年の集会では、せいかつ委員のみなさんが劇やクイズを交えながら、互いを認め、関わり合うことの大切さを分かりやすく伝えてくれました。それぞれの違いを認め合うことで、新しい発見や気付きが生まれ、さらに仲良くなるきっかけにもなると思います。

これからも、この集会を通して学んだことを日々の生活に活かし、お互いの良いところをたくさん見つけられる大洲小学校であってほしいと願っています。

7月15日 お話サークル「ありす」公演会

大洲地区のお話サークル「ありす」さんによる公演会が行われました。全校児童が一同に集まり、楽しいひと時を過ごしました。ありすさんはもともと大洲小学校PTAによる読書ボランティアグループでした。読書の楽しさを子どもたちに伝えていくうちに、読み聞かせから紙芝居、そしてペープサート、人形劇と発表の幅を広げ、お子さんが卒業してもこうして大洲小の子どもたちのために駆けつけてくれています。結成して20年以上が経ち、今では親となった卒業生からも声をかけられるそうです。

今回は、紙芝居「さるかに合戦」、ペープサート人形劇「かえるのうた」を演じてくれました。紙芝居は以前に大洲小学校で活動していたクラブ活動で作成したものです。人形劇の脚本は今年もオリジナルだそうです。どちらもとっても面白く、子どもたちも最後まで釘付けでした。

総務委員の子供たちが中心となって会を進行しました。楽しいお話を聞かせていただきありがとうございました。

7月10日 学習参観「人権教育、同和教育」授業

7月の授業参観は例年、大洲小学校で取り組んでいる「人権教育、同和教育」の授業を保護者の方に公開しています。

今回もすべての学年で人権について考える授業を行いました。どの子どもたちも資料を読んだり、これまでの体験を想起したりしながら集中して考える姿が見られました。その内容をお知らせします。

1年生は資料「おおかみさんがひっこしてきた」をみんなで読みました。おおかみは、見た目は怖いですが優しい心を知って、外見だけで判断したり、決めつけたりしてはいけないことについて考えました。

2年生は資料「たかしさんの黄色いズボン」を読みました。あだなやからかいなどに対して、勇気をもって正しく行動することの大切さを考えました。

3年生は資料「もやもやがき」を読みました。登場人物の気持ちを考えることを通して、相手の立場に立った行動とはどのようなことかを考えました。

4年生は資料「清掃の仕事」を読みました。清掃作業に携わる人々の思いや気持ちを考えることを通して、差別をしないために自分ができる行動を考えました。

5、6年生は同和教育資料「愛・いのち」の「と場で働く人への差別をなくすために行動しよう」を読みました。と場で働く人が受けた差別やその仕事内容について考え、誤った理解や無知が差別や偏見を生むことを知り、差別をなくすために自分ができることについて考えました。

大洲小学校では人権を自分自身にかかわる身近な問題として気付き、考え、行動する意識を育てたいと考えています。一人ひとりの思いを大切にし、他者を尊重してお互いを認め合える心を育てられるよう、道徳教育を進めていきます。

6月25日 全校体力テスト

縦割り班で体力テストを行いました。体力テストは文部科学省が国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに今後のスポーツ指導の基礎資料を得ることを目的として全国で行われているものです。小学校は8種目を行いますが、今回は5種目(上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈、ソフトボール投げ)を行いました。1,2年生がお兄さんお姉さんの超人的な体力に目を丸く、そしてキラキラさせながら見ている姿が印象的でした。あこがれは目標となります。この子どもたちも数年後は下級生の瞳を輝かせてくれることでしょう。

データ資料によると、小学生の総合的な体力は年々低下傾向にあり、特に、上位と下位の差が開く二極化が広がっているといわれています。大洲小学校では今回の体力テストの結果を基に、落ち込んでいる種目を把握し、体育授業で取り入れるなどして体力の向上に努めます。

人生百年時代です。子どもたちが大人になっても体を動かすことが好きでいられるように、環境を整えていきます。

6月24日 3,4年生「笹団子づくり」

2~4時間目に、大洲コミュニティセンターの伊藤さんをはじめ計8名の講師の先生をお招きして、「笹団子づくり」を行いました。始めに大きな団子状になっている米粉を30gずつ計りながら切り分け丸めます。講師の先生方に教えていただきながらあんこを詰めたり、笹をかぶせたり、スゲで巻いたりしながら丁寧に笹団子を作っていきます。途中、あんこがはみ出したり、思うように結ぶことができなかったりしてへこたれそうになる場面もありましたが、最後まで愛情たっぷりに作り上げることができました。

笹団子を蒸していただいている間に、伊藤さんから「なぜ笹団子が作られるようになったのか」「新潟銘菓としてどのように全国に知られていったのか」「米山薬師・えんま市と笹団子の繋がり」など、詳しく教えていただきました。

笹団子は笹の持つ防腐と殺菌作用を利用した新潟を代表する名産品です。今回使用したよもぎ、笹の葉、すげはすべて大洲地区に自生しているものだそうです。昔ながらの知恵と地域の豊かな自然に感心しながら、出来立ての笹団子をほおばりました。家庭へのおみやげにもすることができ、思い出に残る一日となりました。

6月10日 おおすアドベンチャー

「おおすアドベンチャー」を実施しました。おおすアドベンチャーとは、縦割り班で協力しながら地域の名所や史跡を巡り、様々な問題やミッションに挑戦する児童会の活動イベントです。

今年度は学校の周辺から西側が主な冒険エリアとし、陣屋跡、極楽寺、大洲コミセン、勝願寺、豊洲神社、弘法大師御茶之池、港公園、與助道路石碑、番神堂、夕海の10か所がチェックポイントでした。

かなり距離が長いコースでしたが、子どもたちはそれぞれのポイントでクイズやミッションに協力して取り組みました。また、地域の方々と気持ちよい挨拶を交わしたり、一緒に遊んだりする中で班の絆を深めたりしておおすアドベンチャーを楽しんでいました。

実施にあたり、各ポイント箇所で協力いただいたコミセンの皆様、地域の皆様のおかげで事故や怪我なく、安全に活動ができました。大変ありがとうございました。

6月6日 3年生が地域探検に出かけました!

3年生13名が総合的な学習の時間に校区の地域探検に出かけました。この日は、大久保から西本町、中浜へと歩き、ゴールのみなとまち海浜公園を目指しました。

海からの心地よい風を感じながら、子どもたちは御嶽山神社や八坂神社といった地域の寺社を訪問。柏崎の魅力を伝えるため、真剣な表情で見たこと、聞いたことを一生懸命に記録していました。普段はあまりじっくり見ることのない神社やお寺の様子に、子どもたちは興味津々。地域の方に積極的に質問したり、中には他県から訪れていた方にインタビューしたりする姿も見られました。次回は番神方面に出かける予定です。どんな発見があるか楽しみです。

5月29日 「プール清掃」

3年生から6年生37人が協力して学校のプールをピカピカにしました。「みんなで使うプールを自分たちできれいにしよう」と、役割を分担し、プールやプールサイド、更衣室、トイレなどみんなで協力して一生懸命に掃除をしました。初めは落ち葉や折れ枝などがたまり、水も汚れていましたが、みんなで磨いていくうちにきれいになり、最後は写真のようにピカピカになりました。汚れたところがきれいになると嬉しくなりますよね。6月から始まる水泳学習が楽しみです。

5月28日 高学年「租税教室」

高学年を対象とした租税教室が開催されました。柏崎税務署より署員の方を講師にお迎えし、税金の仕組みや大切さについて、大変分かりやすく教えていただきました。

授業では、もし税金がなかったら私たちの暮らしはどうなるのかをアニメーション見ながら具体的に学ぶことができました。例えば、もし税金がなかったら、安全な道路が整備されなかったり、公共の施設が維持できなかったり、病気になったときに十分な医療が受けられなかったりするかもしれません。子どもたちは、税金が私たちの豊かな生活を支えるために、いかに重要であるかを実感したようでした。

また、1億円のレプリカが登場すると、子どもたちからは驚きの声が上がりました。その重さや大きさを実際に感じることで、税金が社会の中で大きな金額として動いていることを肌で感じることができたようです。この租税教室を通して、子どもたちが税金の意味や役割を正しく理解し、社会の担い手として税について主体的に考えるきっかけとなることを願っています。

5月27日 5.6年生「稲の苗植え体験」

総合学習の時間に5・6年生が稲の苗植えを体験しました。今回は田んぼに出かける代わりに、発泡スチロール製のミニ田んぼに本物の田んぼと同じ割合で苗を植えるというユニークな方法で実施しました。

講師は、日頃から柏崎平野で稲作に携わっている大洲小学校の用務員さんです。お仕事の傍ら培われたその知識と技術を活かし、苗の持ち方から植え方、そして今後の水の管理など、お米作りに関する大切なことを丁寧に教えていただきました。

子どもたちにとっては初めての稲作体験。ちょっぴり不安もありますが、秋には自分たちで植えたコシヒカリを収穫し、おにぎりにして食べる予定です。今から秋の収穫が待ち遠しいです!

5月24日 「全員活躍 協力しあい 目指せW優勝」 大洲小学校運動会

この時期にしては肌寒い気候でしたが、グラウンドでは熱気あふれる競技が繰り広げられました。当日はご家族、地域の方々約150名がご来校くださいました。

徒競走は1,2年生が50m、3,4年生が80m、5,6年生は100mです。ゴール目指して、真剣な表情で一生懸命に走る姿が素晴らしかったです。親子競技はダンシング玉入れ、大洲ハリケーン、フライシートリレーと親子で協力して投げたり走ったり頑張りました。団体種目はリレーです。前に追いつこうと、最後まであきらめずに走る姿に感動しました。また、競技が終わったら応援をしたりお互いの健闘をたたえ合ったりする姿も見られました。とても素敵な光景でした。

年々児童数が減少する中で一つ一つの競技の時間も短くなっていました。そこで、今年度はPTA地域種目を数年ぶりに復活、実施しました。競技名は「大玉送りで大洲めぐり」。ぶっつけ本番でしたがたくさんの保護者、地域の皆様から参加していただき、盛り上がりました。参加の呼びかけ、調整から当日の集合整列、組分け、誘導まで大変な役目をしていただいたPTA役員の皆様のお力なしにはこの競技はできませんでした。これに懲りず、ぜひ来年もお願いいたします。

保護者の皆様からは運動会に向けてのご支援、ご協力並びに、当日の子どもたちへの温かい応援をありがとうございました。PTA役員の皆様からは競技の補助、広報の写真撮影など、様々な面からご協力いただきました。また、閉会式後のテント片付け等の作業では多くの方からお手伝いいただき、短時間で撤収することができました。これもひとえに保護者、地域の皆様方のお力添えのおかげと感謝しております。今後ともご支援、ご協力をいただきますよう、宜しくお願いいたします。

5月8日 運動会応援練習スタート ~熱いエールを力に最高の運動会を創ろう!~

5月24日(土)に開催される運動会に向け、5月7日より全校での応援練習が始まりました。 第一回目の練習では、赤組・白組に分かれ、応援団のメンバー紹介と今年度の応援スタイルが発表されました。 応援団員の表情には、勝利への強い決意がみなぎり、その思いはメンバーの子どもたちにも伝わっていました。

これから運動会当日までの2週間、学校中に熱い応援の声が響き渡ります。 一人ひとりが精一杯声を出し、思い出に残る最高の運動会となるよう、応援していきます。

5月2日 高学年キャリア教育「看護師の仕事を学ぼう」

フローレンス・ナイチンゲールの誕生日である5月12日は「看護の日」です。それにちなみ、新潟病院附属看護学校の先生と学生11人の皆さんが来校し、5,6年生に看護師の仕事について話をしてくれました。

子どもたちは看護師の仕事について話を聞いたり、正しい手の洗い方を、歌を通して学んだりするなど、看護師の仕事を身近に感じたようでした。

看護学生の皆さんが看護師を目指す理由は様々でしたが、夢をもって看護師の仕事を語っていたのが印象的でした。子どもたちには自分の健康を考える機会とするとともに、将来について考えるきっかけとなってほしいと思いました。

この日のために子どもたちに伝えたいことや興味持たせる活動を真剣に考えてくれた学生の皆さん、大変ありがとうございました。

4月30日 1年生を迎える会

総務委員会が中心となり、企画・運営をした1年生を迎える会を行いました。2年生から6年生がそれぞれに役割があり、1年生を温かく迎えました。2年生が掲げるの花のアーチをくぐって入場した8名の1年生。緊張しながらも大きな声で自己紹介ができました。その後、5年生が考えた学校探検ゲームなどでふれあい、縦割り班そして1年生を含めた全校児童の仲を深める時間となりました。

4月23日 学習参観・PTA総会・学級懇談会

今年度最初の学習参観を行いました。子どもたちは、緊張しながらも新しい学年・新しい担任の先生との初めての学習参観に真剣に取り組んでいました。そのあとに学校説明会、PTA総会、学級懇談会と盛りだくさんの内容でしたが大勢の保護者の皆様より参加していただきました。保護者の皆様にはお忙しい中、おいでいただきありがとうございました。

4月18日 交通安全を誓う会

地域の安全パトロールの皆様や保護者の皆様、警察の方に参加していただき、「交通安全を誓う会」を行いました。子どもたちは、「決して交通事故に遭わないこと、自分の命は自分で守ること、そのためにはどうすればよいか」について地域の方や警察の方からお話を聞き、確認しました。会の最後に、いつも児童の安全を守ってくださるたくさんの皆さんに改めて感謝の気持ちを伝えました。そのあとは地域パトロールの方や警察の方に見守られながら集団下校をしました。

4月17日 春の陽気に誘われて、1・2年生が赤坂山公園へ

うららかな春の光が降り注ぐ日、1年生と2年生が生活科「春を探そう」の学習で赤坂山公園へ元気いっぱいに出かけました。2年生は、昨年この公園でたくさんの春を見つけた経験を活かし、ちょっぴりお兄さん、お姉さんとして1年生に優しく声をかけながら、公園の自然を案内します。ペアになった1年生と2年生は、仲良く手をつなぎ、春色の花々や、顔を出す小さな草花を一緒に探しました。公園では広場では、ブランコや滑り台などの遊具で、歓声を上げながら一緒に遊びました。2年生が1年生を優しく見守り、順番を譲るなど、微笑ましい交流がたくさん見られました。

これからも、季節が変わるごとに赤坂山公園を訪れ、子どもたちと一緒に、その時々の自然の美しさや変化を感じていきたいと思います。

運動会PTA・地域種目「大玉送りで大洲めぐり」の競技方法

4月23日のPTA総会で説明した大玉送りの説明です。

競技の流れと赤白の動き方について掲載しました。

特別な動きをする人も大玉を送って次の人に渡すだけなので簡単です!

役員さんから参加のお願いがありましたら快く引き受けていただけると嬉しいです。

4月15日 全校アレルギー学習

養護教諭を講師に全校児童を対象として「アレルギーを知る」学習を行いました。講話では、アレルギーの基本的な知識として、アレルギーとは何か、どのような原因で引き起こされるのか、そして具体的にどのような症状が現れるのかについて、モニターに提示しながら分かりやすく丁寧に説明がありました。また、アレルギー反応を起こさないために、日頃から気をつけてほしいことや注意すべき点についても、具体的な例を挙げながら話がありました。養護教諭からは、アレルギーは決して特別な病気ではなく、誰にでも起こりうる可能性があり、その人の持つ個性の一つとして理解してほしいというメッセージが伝えられました。子どもたちも真剣に耳を傾けていました。

今回の学習を通し、児童一人ひとりがアレルギーについて正しい知識を身につけることで、①「アレルギーを持つ友達への理解を深め、互いを尊重し助け合う気持ちを育んでほしい」、②「自分自身や周りの人がアレルギー症状を起こした場合に、落ち着いて適切な行動が取れるようになってほしい」、③「自分の体や健康に関心を持ち、安心安全な学校生活を送るための意識を高めてほしい」と願います。

今回の学びを活かし、みんなが笑顔で過ごせる学校をみんなで作っていきたいと思います。

4月14日 交通安全を誓う会

春の全国交通安全運動(4月6日~15日)にあわせ、4月14日(月)に児童玄関前で「交通安全を誓う会」を行いました。会では、日頃より児童の安全を見守ってくださっている地域の防犯連絡協会、安全パトロール隊、支部女性部の皆様、そして交通指導に携わっていただいている警察の方々に来ていただきました。

まず大洲コミュニティセンター長でもある伊藤防犯連絡協議会長より、交通安全の重要性や交通事故に遭わないために大切なことを、具体例を交えながらお話しいただきました。続いて、警察の方からは、登下校時や日常生活で特に注意すべき点について、詳しくご指導いただきました。その後、6年生代表児童が、交通事故に決して遭わないこと、常に安全を第一に考え行動することを力強く誓いました。会の終わりに教職員も児童と一緒に下校ルートを確認しながら下校しました。大洲地区の道路は幅が狭く、危険な箇所も多くあります。今後も学校と家庭・地域が連携し、子どもたちの安全確保に努めてまいります。

4月14日 1年生 給食おいしいね

1年生が入学して一週間が経ちました。11日から給食もはじまり、今日は2回目の給食です。献立はみんなが大好きなカレーに野菜サラダに牛乳、そしてお祝いクレープです。顔よりも大きいお皿に盛られたカレーをみんなおいしそうに食べていました。

休み時間には上級生が「一緒に遊ぼう!」と声を掛けに教室にやってきます。グラウンドや体育館に出てみんな楽しそうに遊んでいます。やさしい先輩のみなさん、君たちのおかげで1年生が楽しく学校生活を送ることができています。ありがとう!

4月7日 令和7年度が始まりました

本年度、大洲小学校には元気いっぱいの8名の新1年生が仲間入りし、全校児童55名で新たな一歩を踏み出します。また、7名の新しい先生方を迎え、学校にはフレッシュな活気が満ち溢れています。

始業式では、子どもたちが遊びや勉強に真剣に取り組み、お互いを気遣い、触れ合うことができる大洲小学校の素晴らしさを伝えました。その上で、人間関係の基礎となる「あいさつ」の大切さを改めて伝え、みんなで頑張っていこうと呼びかけました。

この一年、子どもたちが自身の力を信じ、大洲小学校をより良くするために、教職員一同、全力でサポートしてまいります。一日一日を大切に、子どもたちと共に成長していきたいと考えております。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましても、本年度も変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げます。

校長 古川康成

4月8日 令和7年度入学式

春の光がまぶしい4月8日、可愛らしい8名の新1年生が入学しました!

グラウンドの桜のつぼみもほころび始め、遠くに見える米山の雪景色も、春の訪れを鮮やかに告げているようです。当日は、14名のご来賓の皆様にもご臨席いただき、心温まる入学式を執り行うことができました。

ちょっぴり緊張した面持ちの新1年生でしたが、式が終わると教室では新しい先生との初めての授業です。みんな目をキラキラさせながら先生の話に聞き入っていました。

明日から、いよいよ小学校生活がスタートします!先生やお兄さん、お姉さんと一緒に、たくさんの楽しいことを見つけて、大きく成長していきましょうね。

新1年生のみんな、がんばろう!

2月28日 「6年生を探せ!」 校内かくれんぼハイパー

6年生発案の卒業お楽しみイベント「校内かくれんぼ」が昼休みに行われました。ミッションは校舎内のどこかに隠れている自分の縦割り班の6年生2名を見つけ出すこと。制限時間は15分。10人の6年生はあらゆるところに息をひそめて隠れました。

自分の班ではない6年生を見つけても「いないいない」と見ないふりをして自分たちの班の6年生を探しました。校舎は4階まであるとはいえ、各階をしらみつぶしに探せば見つかると思われましたが、その捜査網を見事かいくぐり、隠れ通した6年生が2名いました。見つけられなかった班の子供たちからは、「あれほど必死に探したのに…」という表情。

さて、なぜタイトルに「ハイパー」がついているのかというと、6年生は一人ひとりが自分のタブレットをもち、ビデオモードにして自分を映しながら隠れました。本部からは生中継で隠れている6年生の様子が一覧できます。6年生が見つかるたびにその映像が映り、「○○さんが見つかりましたー」と放送を流します。まるで「逃走中」のTVを見ているようでした。タブレットにはこういう使い方もあるものだと感心しました。

2月19日(水) 3~6年生「スケート教室」

先日は1,2年生が「自然とのかかわりの深い雪遊び」として高柳ガルルスキー場でそり遊びを楽しみました。今回は3年生以上がアクアパークでスケートを楽しみました。レベル別に3グループに分け、アクアパークの方の指導でレッスンを行いました。初めは氷上をハイハイすることから始まり、立ち上がってそぞろ歩き、少しずつ足を交互に進めながら滑るという、人間の進化をなぞるような動きをしました。恐る恐る足を進めていた子供たちも慣れてくるとだんだんと力強い動きになり、レッスンの終わりの方では、しっかりけり込んで片方の足に長く乗れるようになりました。30分ほどレッスンを受け、いよいよ自由滑走です。マスターしたてのテクニックを駆使し、みんな楽しそうに滑走していました。中にはアイスホッケーチームに所属しているお子さんもおり、自由自在にリンクを駆け回る姿にみんなびっくりしていました。

子どもたちの中には今日のために週末に練習してきたという声も聞かれました。柏崎はスキーにスケートに冬の遊びができる施設が充実しています。ウインターシーズンはまだまだ続きます。子どもたちにはいろいろな経験をしてほしいと思います。

2月18日(火) 学習参観

今年度の最後の学習参観でした。多くの保護者の皆様より参観していただき大変ありがとうございました。また、PTA総会では来年度の役員を承認していただきました。残り1か月余り。しっかり学習・学年のまとめをして進級・進学に臨めるよう支援していきます。

今回の学習参観の内容を簡単に紹介します。

○学研「ロボくんに一筆書きの方法を教えよう」

・タブレットを活用していろいろな一筆書きに挑戦しました。

○1年生「もうすぐ2年生」

・1年生になってできるようになったことをお家の人に披露しました。

○2年生「おへそのひみつ」

・へその役割やみんなが生まれてきた時のことを聞いて命の大切さについて考えました。

○3.4年生「柏崎のすてきを発表しよう」

・1年間かけて調べた柏崎市の特産物や特色、魅力をクイズを交えて発表しました。

○5年生「柏崎の食」

・柏崎が誇る地域の食を調べ、後世に伝えていくために自分たちは何をすればいいか考えました。

○6年生「お家の方へ感謝の会」

・子供たちが考えたゲームやイベントでお家の方をもてなし、これまで育ててきてもらった感謝の気持ちを表します。

1月30日(木) 4年生算数「ボッチャにトライ」

4年生の算数の単元「ボッチャにトライ」はボッチャの結果から、何倍かを考える割合の問題です。ボッチャはパラリンピックの競技として知っている人も多いかと思いますが実際に経験した人は少ないでしょう。4年生も競技の名前は知っていてもやったことがある子供はおらず、ルールも知りません。よくわからない題材で学習しても楽しくありません。そこで、学習の前に実際にボッチャにトライしてみました。ルールはとても簡単で、白い的玉にどちらがより近くに置けるかをポイントで争うゲームです。左の写真を例に、白玉に一番近いのが青玉、次に赤玉と言うことでここでは青チームに1ポイントが入ります。2個目も青玉が近いと青に2ポイントとなります。子どもたちは2チームに分かれてボッチャを楽しみました。相手が近づけないよう玉の置き場所を考えたり、相手の玉に当てて的玉から離したりと戦略性が問われるゲームです。算数に限らず楽しみながら学ぶことで定着度も高まると言われます。これで難しいと言われる割合の学習も大丈夫でしょう。

1月28日(火) 低学年「そり遊び」

1,2年生が高柳ガルルスキー場でそり遊びを楽しみました。大洲小学校のある海沿いは雨が降っていましたが、スキー場のある高柳は曇り空で雨もあまり落ちてきませんでした。そり遊び場は誰もおらず貸し切り状態。子どもたちは一人一台のそりを手に持ち、颯爽と坂の上から勢いよく何度も何度も滑り降りました。そりの滑りがとてもよく、50m以上も滑り続ける子どももいました。みんないい表情で冬の雪遊びを楽しんでいました。

学習指導要領でもそり遊びは「自然とのかかわりが深い雪遊び」として推奨されています。雪国の特色を活かした学校活動としてこれからも続けていきます。

1月20日~24日 全国学校給食週間

学校給食は明治22年に山形県鶴岡市の忠愛小学校でお弁当を持ってくることができない児童に弁当が支給されたのが始まりとされています。その後、太平洋戦争後に栄養失調の子供を救おうとユニセフが中心となり昭和22年1月に全国300万人の子供に給食が開始されました。

例年、この期間の給食はいろいろな趣向を凝らした献立が提供されるのですが、今年は市内の栄養教諭の皆さんのアイデアで、「食べて学ぼう!日本の万博」をテーマに、これまでの日本の万国博覧会(万博)の開催地の郷土料理や食文化にちなんだ献立が提供されました。

「大阪EXPO70(大阪)」「沖縄海洋博(沖縄)」「つくば科学万博(茨城)」「愛・地球博(愛知)」「大阪・関西万博(大阪)」にちなんだ献立が毎日、出されました。どの給食も地域の特色や食材が随所に見られ、とても工夫されていました。子どもたちにも分かるように、児童玄関前に献立やその解説が掲示され、毎朝、子どもたちの熱い視線を集めています。肉すい、サーターアンダギー、そぼろ納豆、田楽みそなど各地の名物料理をいただきました。どれもこれもとてもおいしかったです。

1月14日~17日 Go To さくらホーム

大洲小学校内に地域の高齢者の方が利用するコミュニティデイホーム「さくらホーム大洲」があります。今週は「Go To さくらホーム」と銘打ち、15分休みに縦割り班の子供たちが通所されている皆さんと交流を深めました。さくらホームではあやとりや坊主めくり、ジェンガなど一緒に楽しめる遊びをみんなで楽しみました。大洲小学校の卒業生の方もおり、昔の学校の様子を聞いた子どもたちは不思議な表情を浮かべながらも興味津々な様子でした。

少子化が進む中、大洲小学校も児童数が年々減少し空き教室も増えています。その教室を有効活用しようと、校内にさくらホームや児童クラブが設置されました。このような特殊な環境を生かし、普通の学校では味わえないような活動ができるところが大洲小学校の強みです。

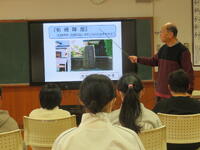

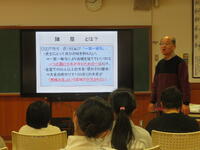

1月10日 高学年「柏崎陣屋を学ぶ」

伊藤学 大洲コミュニティセンター長を講師に5,6年生が地区の史跡「柏崎陣屋(旧柏崎県庁跡)」いついて学びました。陣屋の造りや当時の役割、陣屋があることによって得られた利点などを、当時の記録である「柏崎日記」から紐解き、分かりやすく説明をしていただきました。

陣屋とは江戸時代、一国一城令の中で城の代わりを果たしていた諸藩の役所兼住居で、戦いの仕様はなく、役所に特化した建物です。柏崎陣屋は高田藩の松平氏が白河(福島)、桑名(三重)と移封される中で飛び地として治めていた柏崎、刈羽、三島、魚沼、蒲原、岩船地域の越後領を支配する総支配所として1742年に大久保の高台に築造されました。陣屋がこの地域にあったおかげで柏崎の地に知識や文化が根付いたと言われています。柏崎日記には当時の暮らしや食生活の様子が生き生きと書かれています。大洲コミュニティセンターでは日記に書かれていた献立を「陣屋弁当」として再現する活動もしているそうで、10年前にも伊藤様の協力を得て当時の大洲小5年生が再現したという記録も残っています。150年以上も前に食べられていた弁当をぜひ味わってみたいものですね。

1月9日 校内書き初め大会

2.3時間目に全校で書き初め大会を行いました。低学年は硬筆、3年生以上は毛筆の課題に取り組みました。これまで12月から冬休みにかけて練習を重ねてきました。張り詰めた緊張感と静寂の中、お手本を見ながら集中して文字を書く子どもたち。真剣に課題に向かう姿によい作品に仕上げるぞという気持ちがみなぎっていました。

書き上げた力作は1月16日(木)~23日(木)まで各教室廊下に展示します。ぜひ、鑑賞にお越しください。

1月9日 新年の挨拶

令和7年がスタートしました。昨年末より冬型の気圧配置が続き、寒い中での年明けとなりましたがそれほどの降雪はなく、安心して新年を迎えることができたかと思います。

学校では今年度のまとめの3か月となります。新年を迎える集会では巳年にちなみ、蛇が脱皮を繰り返して成長することから新しい自分になるチャンスであることを伝えるとともに、残り3か月の目標を明確にして一日一日を大事に過ごすよう話しました。

今年も子どもたちと一緒に思いやりのある明るい大洲小学校を作っていきます。保護者の皆様、地域の皆様の変わらぬご協力をお願いします。 大洲小学校長 古川康成

12月19日 5年生 育てた土垂芋で「おいな汁」を作りました

5年生が6月に苗を植えて育てた土垂芋(どだれいも)を先月収穫しました。本日、その土垂芋を使って「おいな汁」を作りました。土垂芋は独特な粘りを持つ南鯖石産の里芋、「おいな汁」は同じく南鯖石地域の郷土料理です。人参、ごぼう、長ねぎ、油揚げ、こんにゃくと一緒に入れて煮込み、しょうゆで味付けをします。調理では大洲コミュニティセンターの6人のベテラン料理ボランティアの皆さんが応援にかけつけ、子どもたちと一緒においな汁を作りました。芋や人参、ごぼうの皮をむいたり、長ねぎや油揚げを切ったりとみんなで協力して調理しました。班ごとに特徴のあるおいな汁が出来上がり、みんなでおいしくいただきました。土垂芋は普通の里芋より少し大ぶりで、ぬめり感よりもホクホク感のある里芋です。1本の苗からでもかなりの量の芋が採れます。市内の地場産野菜を販売しているお店にあるそうなのでぜひ食べてみてください。

12月12日 1,2年生 手作りおもちゃで遊ぼう「スマイルランドへようこそ」

2年生が国語や図工、生活の学びを生かし、手作りの楽しいおもちゃを作りました。昨年は自分たちが2年生から遊びに招待されたので、今年は1年生を招待することにしました。おもちゃ遊びの場を「スマイルランド」と名付け、計画から運営までじっくり時間をかけて準備しました。

1年生にうまく説明するには分かりやすい文章を考えなければなりません。2年生は遊び方や注意点など、1年生にも分かるように説明を考えました。当日は、1年生がいろいろなおもちゃで遊び、2年生がやさしくサポートしました。1年生もとっても楽しかったようで全員が感想を2年生に伝えることができました。やさしさのバトンが今年も受け継がれていきました。

12月10日 お話サークル「ありす」冬の公演会

第2回目のお話サークル「ありす」さんによる公演会が昼休みに行われました。ありすさんは元大洲小学校PTAによる読書ボランティアグループです7月の第1回目の公演は冷房の効いた広い教室が会場でしたが、冬は暖房の効いた多目的室で会場です。全校児童が一同に集まり、お話を聞きました。

会場に入ると真っ暗な部屋の中に人形劇と影絵のステージ。夏とは雰囲気が違います。最初の公演はたくさんの不思議な生き物「いんぐりもんぐり」が音楽に合わせて歌い、踊る人形劇?でした。「いんぐりもんぐり」が所狭しと動き回り、子どもたちからも大歓声です。次はペープサート人形劇。二匹の子豚がたくさんのおいしそうなケーキを前にあれも食べたい、これも食べたいと楽しそうに悩むお話です。最後は斎藤隆介さん作の「花さき山」の影絵です。影絵が本当に素晴らしく、暗闇に色鮮やかな花が浮かび上がり幻想的な世界を作り出していました。これらの作品はすべて、以前、大洲小学校のPTAルームに集まりみんなで手作りしたそうです。ぜひ写真からその素晴らしさを想像してください。

12月2日 1年生 「昔遊び体験」

1年生が大洲コミセンや地域の方々と昔遊びを楽しみました。紙でっぽう、竹うま、おまめとり、お手玉、おはじき、めんこ、あやとり、どんぐりごまなど、全部で9つの遊びを準備してくださり、やったことのない遊びを体験しました。「こうやるんだよ」「上手、上手」地域の方の優しさに包まれて、あっという間に時間がたちました。身近な物や用具を器用に遊び道具に作り変えて遊びを楽しむ祖父母世代の知恵の豊かさに感嘆するばかりです。

11月27日 6年生 室町文化体験「生け花教室」

6年生が社会の学習の一環として室町時代に大成した文化の一つ「生け花」を体験しました。講師は市内の生け花教室の先生をされている、池坊新潟上越支部引立教授の佐藤幸枝様と助手の田中美緒様です。現代に引き継がれている室町文化はかなり多く、6年生はこれまで木村茶道美術館での「お茶席」、習字の時間の「水墨画」の体験をしてきました。今回は第三弾となります。

活動では初めに生け花の歴史や技法について学びました。生け花は仏前花として仏教が伝来した飛鳥時代からあることに子どもたちは驚いていました。その後、佐藤先生のお手本を見て、やり方を学びいよいよ生け花を生けます。指導のポイントを意識して思い思いに生けました。一通りできたら佐藤先生や田中先生から見てもらい少し手直しをして完成です。同じ花ですが、一人一人の思いがこもった個性のある作品となりました。

こうした過去の文化を体験することは、様々な文化が現代まで連綿と受け継がれ、今の生活にも深くかかわっていることを知る機会になるとともに、身の回りの伝統文化にも興味・関心を高めるきっかけになると思います。子どもたちにはこのような伝統文化を大切にする気持ちを持ち続けてほしいと願っています。

11月25日 5年生 柏崎地場特産品の里芋「土垂(どだれ)」収穫

5年生が総合的な学習の時間で植えた、柏崎の里芋「土垂(どだれ)」を収穫しました。春に植えた時はとても小さかった苗ですが、夏ごろには子どもたちと同じくらいの背丈まで伸び、どれくらい収穫できるのか楽しみにしていました。収穫当日は天候にも恵まれ、コミセンの方々にも手伝っていただきながら、たくさんの土垂を収穫することができました。この土垂を12月に調理し、「おいな汁」としていただく予定です。たくさん収穫できたので子どもたちはお土産として持ち帰りました。食された皆さん、土垂料理の味はいかがだったでしょうか。

11月20日 6年生参加「深めよう 絆」スクール集会

柏崎第三中学校区の小学校4校の6年生72名と第三中学1年生81名が一堂に会し、「深めよう 絆」スクール集会を行いました。会では中学生が全体進行とグループリーダー、小学校が各活動の担当となり、協力して運営しました。

内容は、①小中交流会、②いじめ見逃しゼロ話合い活動、③中学生へ質問タイムの3つです。大洲小児童はメイン活動となる「②いじめ見逃しゼロ話合い活動」を担当しました。事前に視聴した短い動画をもとにグループで感想を話し合います。動画は「いじりといじめ、どう違う?」という題名で、普段仲の良い友達が面白いと思って芸人のギャグのマネをさせるという内容です。普段、仲が良いだけにはっきりとやめてと言えない状況で、どのように行動するのが適切かみんなで考えました。

この「いじめ見逃しゼロスクール集会」は県内各地で実施されており、いじめはあってはならないこと、起きた場合は全体見逃さないことをねらいとしています。6年生も中学生の先輩や他校の6年生と接し、絆を深めるとともに、いじりやいじめといった人権を侵害する行為を許さないという気持ちを高めました。

11月14日 2年生生活「秋のまちたんけん」で松雲山荘園の紅葉とお茶席を体験!

2年生が赤坂山公園内にある松雲山荘園に行き、紅葉狩りと木村茶道美術館でのお茶席を体験しました。ようやく色づいてきた松雲山荘の紅葉を見て「すご~いきれいな赤!」「お客さんがいっぱいいる。」と歓声を上げていました。木村茶道美術館でのお茶席の前の団体はドイツ・ロシア・ウクライナ・ベラルーシ・ポーランドから来た若者でした。物怖じしない子供だちです。積極的に話しかけ、思わぬ国際交流が始まりました。英語圏の若者ではありません。それでもなぜ会話が成立したかというと、若者が持っていたスマホの翻訳アプリのおかげでした。お互いに質問し合い、言語の壁を飛び越えてコミュニケーションが図られていました。すごい時代になったものです。

11月15日 【6年生修学旅行NEWS】 長岡駅到着

二日間の日程を終え、長岡駅に到着しました。途中、新幹線の車窓からきれいな満月が見えました。明日の天気も良さそうです、柏崎駅到着予定時刻は18時19分。まもなく戻ります。

事故や病気、けがもなく元気に仲良く過ごした6年生10人でした。今日、明日はたくさんのお土産話を聞いてほしいと思います。土日でしっかり体を休めて18日に元気に登校する姿を待っています。

写真

11月15日 【6年生修学旅行NEWS】 食品レプリカ作り

浅草合羽橋道具街の一角にある食品サンプル店で食品のレプリカ作りを体験しました。作るのはえび天とレタス。お湯の中に特殊なロウを流し入れ、お店の人の指示に従いながら動かすと見事なえび天、レタスが完成。まるで魔法のようでした。店内で販売されていたおもちゃのようなサンプルキーホルダーは13才以上の指定。作ったレプリカはお土産に持ち帰りましたが、本物と間違えて口にしないようにしましょう。

これで修学旅行のすべての行程が無事終了しました。午前中に雨も上がり、スカイツリーもきれいに見えました。ただいま帰路の新幹線。大宮を過ぎたあたりです。柏崎到着は18時19分の予定です。もうしばらくお待ち下さい。

写真

11月15日 【6年生修学旅行NEWS】 恩賜上野動物園

国立博物館隣の上野動物園に来ました。上野動物園といえばパンダ。しかしパンダ舎は40分の見学待ち。平日でも短い待ち時間とのことですが、集合時刻に間に合わないのでスルーして他の動物を見学しました。ゴリラ、ゾウ、キリン、トラなどメインの動物が人気のようでした。動物にとっても肌寒い日だったようで、あまり活発に動いている動物はいませんでした。上野動物園は他にペンギンやホッキョクグマなどの海洋動物、ワシやコンドルなどの鳥類、タヌキやウサギなどの小動物など多くの生き物がいました。子どもたちも楽しく見学していました。

写真

11月15日 【6年生修学旅行NEWS】 上野の国立博物館へ

上野の国立博物館にやってきました。見学時間はたっぷり1時間半。余裕で見学できるかと思ったら地下3階、地上3階の各フロアにところ狭しと地球や日本の成り立ち、自然に関するあらゆる展示物、そして科学技術の歩みなどの資料が並べられていました。子どもたちにとっても興味深いものばかりで時間内に回りきれない班もありました。館内のショップも科学や自然に関するおしゃれなグッズばかりでここでもじっくり時間をかけていたようです。

とにかく修学旅行生が多く、保育園から高校までごった返してました。半日くらいかけてじっくり見たくなる施設です。お勧めです。

写真

11月15日 【6年生修学旅行NEWS】 浅草寺から仲見世通りでお買い物

浅草寺から仲見世通りで子どもたちは活動班ごとに思い思いに買い物や散策を楽しみました。浅草のお土産と言えば人形焼きや雷おこしを連想しますが子どもたちが選んだお土産は何でしょうか。楽しみにしてください。最後はなぜか全員が化粧屋さんに集まりました。クリームを手にとって肌触りを楽しむ男子でした。

写真

11月15日 【6年生修学旅行NEWS】 おはようございます

今日は朝から弱い雨が降るあいにくの天候。目の前のスカイツリーも上の方だけうっすらかすんだ程度に見えるだけです。(写真参照)子どもたちは朝から元気に朝食を食べました。昨晩はさすがに疲れたようで遅くまで起きている子どもはほとんどいないようでした。

最初の見学場所は浅草寺。雷門で記念写真をパチリ!まだ8時過ぎだというのに結構な混み具合です。ホテルもそうでしたが、海外からの観光客が本当に多いです。子どもたちはしばらく活動班に分かれて自由見学。仲見世通りのお店も開いて来たのでここで家族へのお土産を買う人が多いようです。

ホテルサンルート浅草到着

長い1日でしたがみんな元気にホテルサンルート浅草に到着しました。これから風呂に入ったり、遊んだりと自由時間を楽しむようです。

写真

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 五十嵐冷蔵訪問

五十嵐冷蔵は大洲小学校の偉大な大先輩、五十嵐與助さんが102年前に設立した水産会社です。東京湾にほど近い芝浦に大きな本社ビルがあり、今回はそこを訪問しました。大洲小学校は五十嵐冷蔵より子どもたちの学びの成長を願い、毎年多額の寄付をいただいています。そのお礼を込めて6年生は五十嵐冷蔵本社を訪問し、学習の成果を披露しています。今年は「五十嵐與助翁のルーツである柏崎を紹介する劇」を発表しました。あげほ祭りの改良版です。本社のみなさん30人の前でがんばりました。その後、社員の方から会社の歴史を聞いたあと倉庫に入らせてもらいました。倉庫は零度とマイナス20度の2種類。マイナス20度の世界は濡れタオルがパリパリに凍り、シャボン玉も膜がそのまま固まります。不思議な世界を体験しました。

五十嵐冷蔵の見学はキャリア教育を兼ねています。もしかしたら6年生の誰かがここで働くかもしれませんね。

見学後、五十嵐冷蔵様のご厚意で豪華なお弁当もいただきました。おいしかったです。ありがとうございました。これからホテルのある浅草に向かいます。

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 日本オリンピックミュージアム

国会議事堂内の見学の代わりに急遽コースに入れた場所が「日本オリンピックミュージアム」です。場所は神宮外苑脇にあり、国立競技場や神宮球場のすぐ隣にあります。日本オリンピックミュージアムでは近代オリンピックの始まりや歴史、そして8月に行われたパリオリンピックのメダリストの選手のサイン入りユニフォームや実際に使用した用具が展示されていました。 会場にはオリンピックの歴代のトーチや競技用具なども展示されていました。競技の体験コーナーや本物の表彰台もあり、子どもたちも楽しめる施設でした。お勧めです。

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 東京都庁見学

東京都庁展望台に来ました。地上202mから見える都会の風景は圧巻で見渡す限り建物ばかり。まさにコンクリートジャングルです。ところどころに代々木公園や新宿御苑、皇居など緑も見えます。東京は午後から雲が広がり、残念ながら富士山や東京湾は見えませんでしたがスカイツリーや国立競技場、遠くレインボーブリッジなどが望めました。子どもたちもこの景色に歓声を上げているかと思いきや、早々と飽きたようでおしゃべりに夢中になってました。ここから見える範囲だけでも日本の人口の約10分の1、1000万人以上が暮らしています。このことを子どもたちはどう考えたのでしょうか興味深いです。

写真

11月14日 【6年生修学旅行NEWS】 国会議事堂見学

小春日和の穏やかな陽気の中、6年生が最初の目的地、国会議事堂に向かいました。当初の予定ではTV中継でおなじみの本会議場を見学する予定でしたが11日に急遽、特別国会が召集され、本日の見学ができなくなりました。なので、集合写真を撮るために正門に向かいましたが、地下鉄から地上に出るとあちらこちらに警察車両や警護のSPがいる物々しい雰囲気。なんと、ちょうど国会の開会式に出席されていた天皇陛下が皇居に戻るところでした。国会の職員の方からよく見えるところに案内され車の中の天皇陛下を拝見することができました。子どもたちは我々だけでしたので天皇陛下が子どもたちの方を見て手をふってくださいました。

その後、議事堂隣の議員会館食堂で昼食を食べました。議員専用席には大勢の議員さんも昼食をとっていました。6年生は社会で国会の働きについて学習済です。すぐ近くで先日の選挙で当選した国民の代表が国民の生活や国の政治の進め方について議論していることを考えると、子どもたちは稀有な場に遭遇したと言えます。超レアな体験から旅行がスタートしました。