文字

背景

行間

学校だより

待ちに待ったアドベンチャーラリー

昨年から始まった児童会行事「アドベンチャーラリー」がありました。あおぞら班(縦割り班)ごとに様々なゲームやオリエンテーリングを楽しむ1日です。どの子もこの日を待っていました。

今回は、高学年以外の4年生も出番があり、見事にオープニングやゲームで活躍していました。あおぞら班ごとの仲良し度も増し、いろいろな人と協力し合う貴重な機会になりました。関わり合い、素敵なシーンがたくさん見られました。お弁当を喜んでいました!

親善陸上大会 & 校内陸上記録会

3年ぶりに親善陸上大会が開催されました。柏崎刈羽地区の6年生が勢揃いし、自己ベストを出そうと精一杯の姿を見せてくれました。仲間への声援は応援グッズを持ち込んで工夫して応援し、それに応えるようにどの子も最後まで走り抜きました。

学校のグラウンドでは、一緒に陸上練習をしてきた5年生が校内記録会を行いました。1年後の大会を意識した記録会になりました。

服のちからプロジェクト!

近隣校の柏崎総合高等学校の皆さんが取り組まれている「届けよう 服のちからプロジェクト」に、剣野小学校も福祉委員会が中心となり、今月一緒に取り組ませてもらっています。

着なくなった子供服を必要としている人達に届けようというプロジェクトで、かわいいイラストが描かれた箱が届きました。今、10箱以上の服が届いています。ご協力いただきありがとうございます。プロジェクトは9月末で終了します。

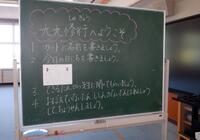

全校SSE

全校SSE(ソーシャルスキル教育)集会を行いました。教師が様々な対応例をモデルになって演じ、考えさせ、好ましい対応スキルを経験させていきます。今回のテーマは「上手な教え方」でした。

劇での子どもたちのかけ声、「よーいアクション!」「カット!」もだんだん大きくなり、全校SSEが定着してきています。

オンラインでJRCトレセンを行いました

市内のJRC加盟校は当校を含め5校あります。その5校でオンラインによる顔合わせ会を行いました。

JRC目標「気付き、考え、実行する」精神で行っている、各校の工夫した取組は参考になるものでした。

今回、剣野小の福祉委員会が進行やゲームを担当しました。画面とタブレットを見ながらの体験はドキドキ感が伝わってきましたが、いい交流の場になりました。福祉委員会のみんな、頑張りました!

9月の学校生活

日中はまだまだ暑い日が続いています。いつの間にか声をかけなくとも、自分からマスクを外し休み時間に遊ぶようになってきました。

先週は5年自然教室がありました。6年生が玄関にメッセージをはって迎えてくれ、温かい気持ちを感じました。

また、休み明けは九九修行や、青空フェスタに向けての音楽練習も始まりました。九九が苦手という子も、頑張って練習しています。

ロング学習参観

夏休み明けのロング学習参観に大勢の保護者の皆様にお越しいただき、ありがとうございました。久しぶりの授業風景はいかがだったでしょうか。夏休み作品の展示も今年度は見ていただけて何よりでした。

この日は全学級で人権教育、同和教育の授業を公開しました。身近な差別を含め、あらゆる差別を解消し、人権感覚を育てることを目的にした学習ですので、今後も継続して学習する機会をもっていきます。

また、1~3年生対象の引き渡し訓練もスムーズに実施することができました。

算数の授業を学ぶ

関西大学初等部 尾﨑正彦先生をお迎えし、算数授業を校内外の教員で学ぶ研修会が剣野小で行われました。

3年「時刻と時間」の学習でした。夏休み明けすぐの時期、子どもたちは多くの先生に見つめられながらも、尾﨑先生の投げかけに興味津々、積極的に反応を返します。見えない時間をどうやって比べるか考えを出し合いました。

その後、「楽しみ、力をつける算数授業」について参加者で学び合いました。

夏休み明けの学校

前期後半が24日(水)から始まりました。教室では友達との再会を喜ぶ声が聞かれ、夏休みの自由課題の作品が所狭しと並んでいます。

休み明けの全校朝会はオンラインで話を聞き、その後、ぎおん柏崎まつりで披露されたマーチング演奏を全学級で見ました。マーチング部の皆さん、大変お疲れ様でした。

少しずつ暑さもやわらぎ、過ごしやすくなってきています。どの子も新たな気持ちで学校生活をスタートしています。

「ぎおん柏崎まつり」でのマーチング披露

24日に「ぎおん柏崎まつり」のマーチング発表が文化会館アルフォーレで行われました。

新型コロナウイルス感染症の感染状況が厳しさを増し、今月に入っても思うような練習ができずにいましたが、本番はまさに有終の美を飾る演奏を披露することができました。これもひとえに、マーチング部全員が最高の演奏をと願い、限られた練習時間に集中して取り組んできた努力の賜物であります。

これまで受け継がれてきた、剣野小マーチング部は今年度で終了しますが、今後も様々な教育活動の中で、やり遂げる喜びをもたせられるようにしていきます。これまでのご声援ありがとうございました。