文字

背景

行間

学校の様子

小学校生活最後の運動会(6年生)

小学校最後の運動会では、一人一人が最大限の力を発揮してがんばりました。「競技・応援」をはじめ、「よっちょれ」、「スローガン唱和」、「委員会ごとに分担された仕事」など自分の役割をしっかりと果たすことができました。

運動会練習が始まった頃は、上手く指示をすることができなかったり、恥ずかしがって大きな声を出せなかったりする様子が見られ、6年生全体に向けて指導したこともありました。しかし、「自分にできることを精一杯やり切ること」「どんな時も後輩達のお手本となるような姿、態度で臨むこと」の大切さを理解してきたことで、次第に「運動会を成功させたい!」という意気込みが伝わる動きを見せてくれました。

運動会が終わった後には、嬉し涙や悔し涙など多くの子が涙を流す姿があり、本気で取り組んできた子どもたちの思いが伝わってきました。今後もこの運動会で学んだことを生かし、活躍してほしいと思います。

運動会、みんなで頑張りました!(4年生)

5月18日快晴の中、北鯖石小学校の運動会が行われました。たくさんの方から応援をしていただき、子どもたちも力を発揮することができました。4年生になり、応援リーダーとして活躍したり、下学年に教えたりする様子が多く見られました。運動会後の教室では、赤組も白組もやり切った表情をしていました。これからも、上学年として下学年のよいお手本となり、自分たちが引っ張っていく姿勢を大切にしていってほしいと思います。

運動会に向けて~結団式~(6年生)

5月7日(火)の結団式では、各組の応援団から力強い決意表明、5・6年生から第一応援歌やエールの披露がありました。全校児童が「応援リーダーを中心に運動会に向けてがんばろう!」という気持ちを高めることができました。

応援練習や全校運動会練習の時の6年生の動きを見ていると、指示を出したり、下学年に優しく声を掛けたりする姿が日に日に増えてきています。「最後の運動会だからこそ、やり切ろう」という思いが、子どもたちの姿から伝わってきます。

運動会まであと1週間。リーダーとして成長できる絶好の機会と捉え、さらなるパワーアップを目指します!

八石登山(6年生)

5月2日、快晴のもと、八石山登山に行ってきました。学級では、「小学校最後、みんなで楽しく登山をしよう!全力で!」というめあてを立てて出発しました。途中、疲れが見えた場面もありましたが、仲間と声を掛け合いながら、みんなで山頂を目指しました。

山間から見えるきれいな景色を見て、「きれい!」「ヤッホー!」と自然に出る言葉から、子どもたちは爽快感や大きな達成感を味わっていたように思います。みんなで登った思い出を、心に刻むことができました。

高柳のふしぎ・おもしろ・しぜん 発見!(3年生)

5月2日(木)に高柳へ出かけました。柏崎の春にはどんな「ふしぎ・おもしろ・しぜん」があるのか探しながら、ブナ林を探検したり、ガルルスキー場の坂を走ったりしました。子どもたちは「色とりどりの花がさいていた」「ブナ林は町の人が頑張って作り、町の人によって整えられていることが分かった」など、柏崎の新たな魅力を発見していました。

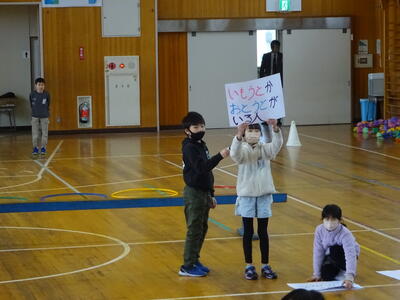

また、3年生進行の遊びでは、それまで準備してきたことを発揮し、1・2年生をまとめながら、指示を出すことができました。ミドルリーダーとしての自覚をもち始めている様子が見られ、こちらも嬉しい気持ちになりました。運動会に向けても、「目標に向かって力を合わせる集団」として、頑張ってほしいと思います。

野菜の苗購入(2年生)

5月8日(水)に、野菜の苗を購入し、苗を植えました。

野菜の苗の購入では、「どれがおいしくなりそうかな」など楽しそうに選んでいました。また、子どもたち自身がお金を払い、苗を購入しました。少し緊張した様子でしたが、無事購入できると、安心したような表情に変わり、「先生、買えたよ」と楽しそうに伝えてくれました。

苗植えでは、地域の「畑の先生」方から教えていただき自分の苗を植えることができました。今から夏の収穫が待ちきれない様子でした。

春をさがして(2年生)

5月2日(木)に、1年生と一緒に高柳こども自然王国に行ってきました。ぽかぽか陽気のもと、元気に活動をしてくることができました。

まずは、「春さがしビンゴカード」に載っている植物や生き物などを探そうと、目を凝らし、周囲を見回しながら散策をしました。「いろいろな色の花があってきれいだね」「鳥が鳴いているね」「春っぽいにおいがするなぁ」など、五感を存分に働かせて、春を感じてきました。

春探しの後は、2年生が考えたゲームで仲良く遊びました。1年生にゲームのやり方を説明するときは、大きな声で堂々とすることができました。1年生が楽しそうに遊んでいたり1年生の先生からほめられたりと、2年生は達成感に満ちた表情をしていました!

お弁当を食べた後は3年生も合流し、仲良く遊んだり、遊具で遊んだりしました。思いっきり春を感じた一日でした。

1年生を迎える会(1年生)

4月24日(水)に一年生を迎える会がありました。

1年生は、6年生と手をつないでお花のアーチをくぐり、大きな拍手で迎えられました。

次に、1年生一人一人がステージの幕から登場し、インタビューに答えました。練習した通りに、大きな声とていねいな言葉遣いで、全員がしっかりと答えることができ、大変立派でした。最後には、1年生全員で、覚えたての校歌を元気よく歌うこともできました。

短い練習期間でしたが、全校の前でも堂々と自己表現できる姿は、とっても頼もしく感じました。

社会「まちの様子」(3年生)

3年生は社会「まちの様子」の学習で柏崎市について勉強しています。「東西南北」について学習し、北鯖石小の東西南北にはどのような建物や自然があるのか、先週、屋上に上って探しました。今週は「北鯖石小から見て東に○○がある!」と見つけたものをまとめました。

1年生を迎える会(5年生)

4月23日(火)に「ファミリー顔合わせ会」、と「1年生を迎える会」がありました。「ファミリー顔合わせ会」では、5年生は、アーチで1年生の入場を迎えたり縦割り班でのゲームを盛り上げたりと6年生を支えるサブリーダーとしての役割を果たしました。特に運営委員の3人は、大活躍。全校の前に立って、インタビュアーや司会、1年生の名前を知らせる係など懸命に取り組みました。緊張気味の1年生は、最後にはにっこり「楽しかった!!」と喜んでおり、会は大成功でした。 今後も運動会など多くの行事が続いていきます。今回の経験を生かしてさらに周囲をみて動けるサブリーダーとなれるよう頑張っていきます!

張り切ってがんばっています!!(6年生)

最高学年に進級した6年生は、朝から大活躍です。4月10日(水)から1年生教室に行き、朝の支度を手伝ったり、校歌を教えに行ったりしています。まだ慣れない仕事ですが、経験を積むことで、頼りになるお兄さん・お姉さんになれるよう取り組んでいきます。

1年生が学校生活に慣れるまでは、様々なところで「お助け活動」に励んでいく予定です。

小学校生活スタート(1年生)

いよいよ、北鯖石小学校の1年生としての生活が始まりました。 4月10日(水)の朝、教室に入ってくる時には、全員が元気な声であいさつをすることができ、感心しました。そして、6年生のお手伝いを受けながら、朝の準備を時間までにしっかりと終えることができました。引き続き、登校後の動きをしっかりと覚えて、朝から落ち着いて活動に取り組めるように指導していきます。

初めての生活科では、校舎の外を探検しました。「桜が満開だ!」「たんぽぽが生えている」と、春を見つけながら、子どもたちは広いグラウンドを走り回っていました。

絵本をご寄贈いただきました

4月5日に下中田出身の飯塚聖子(いいづかさとこ)さんから、「おてらんどへようこそ」という絵本を寄贈していただきました。

モデルはご実家のお寺だそうです。北鯖石地区の四季の移り変わりや子どもたちとお寺の人々の交流の様子が温かく描かれています。

早速新年度から図書館に置かせていただきました。ありがとうございました。

令和6年度教育活動スタート~新任式・始業式・入学式~

桜の花びらが舞い、花壇のチューリップが咲き誇る中、4月8日(月)令和6年度柏崎市立北鯖石小学校の教育活動がスタートしました。新任式では2名の新しい教職員を迎え全職員21名、そして9日(火)の入学式では17名の仲間を迎え全校児童102名の体制です。久しぶりに子どもたちの歓声が校舎内にあふれ、活気あふれる船出となりました。

入学式では、1年生に「よいあいさつやへんじをしよう」「なんにでもチャレンジしよう」の2点についてお話をしました。よいあいさつは心を温かくしますし、目的意識をもつことは子どもの成長にとって重要な要素です。教育目標である『ゆたかな心でやりぬく子』を目指し、保護者、地域の皆様とともに「チーム北鯖石」の力を結集し、進んでいける学校・地域でありたいと思います。

第122回卒業式挙行~すまいる学年23名が巣立ちました~

3月22日、柏崎市立北鯖石小学校第122回卒業式を挙行し、23名の卒業生が巣立ちました。若干寒い天候でしたが、みな堂々と卒業証書を受け取り、これらの決意や思いを述べ、大きな希望をもって巣立つことができました。

今年度は、5月に新型感染症が第5類(インフルエンザと同じ分類)となり、それ以降の学校行事は、以前と同じように実施することが可能となりました。3年ほどのブランクはありましたが、卒業生の皆さんは北鯖石小学校の中心として、「自分だけでなくみんなのために 今だけでなく これからもずっと」という北鯖石小ESDの精神を発揮し、運動会や北星まつりなどを、創意工夫あふれる素晴らしい行事を作り上げてくれました。

4月からは中学校等へ進学する卒業生の皆さん。新しい世界でも、目標をしっかりもって積極的に頑張って欲しいと思います。期待しています。本当に卒業おめでとうございます。

委員会引継ぎ式(6年生)

2月27日(火)に委員会引継ぎ式を行いました。式の中では、委員長から一年間学校のために活動してきたことや次年度への要望などを、下級生に伝えることができました。

子どもたちの活動を振り返ると、感染症対策の緩和に伴って新しいことを始めたり、以前とはちがうやり方に挑戦したりするなど、工夫して取り組んだ様子が思い出されます。2年間の経験を中学校の生徒会専門員会の活動や生徒会総務の活動などに生かして、自治的に学校をよりよくしていこうとする活動に取り組んでもらいたいと思います。

6年生を送る会大成功!(4年生)

2月21日(水)は「六年生を送る会」でした。6年生にこれまでの感謝を伝えるために各学年で分担して準備をし、4年生は「全校遊び」を担当しました。6年生はもちろん全校が楽しめる遊びができるように、クラス全員で話し合い、「全校〇×クイズ」と「借り人競走」をすることに決めました。本番までに5年生と何度も練習をし、改善に改善を重ねて、本番を迎えました。どうやったら全校に伝わる指示が出せるか、どうやったら全校に楽しんでもらえるかを考えて一生懸命頑張っていました。本番では、緊張した様子も見られましたが、6年生や他の学年の楽しんでいる様子が見られ、4年生はとても嬉しそうにしていました。11人の力で本当によく頑張ったと思います。

来年は、5年生になり六送会を企画・進行していく立場になります。少ない人数ですが、今年以上に素晴らしい「六送会」ができるようにクラス全員で協力して頑張ってほしいと思います。

6年生を送る会大成功!(5年生)

2月21日(水)に「六年生を送る会」を実施しました。六送会を迎えるまでにも「6年生にインタビュー放送」や「6年生とふれ合いタイム」など、いろいろな方法で6年生に感謝の気持ちを伝えたり、一緒に楽しい時間を過ごしたりしてきました。そして、最後に六送会の本番を迎えました。

全校の前に出て挨拶をする担当や司会担当の子どもたちには緊張も見られましたが、これまでの準備や練習の成果をしっかりと出そうという気持ちの方が強く感じられました。六送会のクライマックスではくす玉も無事に割れ、目立たないながらも地道に作業をしてきた子どもたちの努力が笑顔に変わった瞬間でした。

一人一人が役割をしっかりと果たし、全校で心温まる会を実施することができたことで、子どもたち一人一人にとって達成感を味わうことのできた行事になりました。また一つ、たいよう学年の成長を感じる行事になりました。

そり遊び(1,2年)

2月5日(月)1,2年生はガルルスキー場にそり遊びに行ってきました。当日は、曇りで暑くなく寒くなく丁度よい気温でした。雪の量が足りないかと心配していましたが高柳はしっかり雪があり、予定していた活動が全てできました。ただ、雪が固くなっていたので、そり遊びは思ったよりもスピードが出て迫力満点。転んだ子もいましたが、時間いっぱい楽しみました。

移行学級大成功!(1年生)

2月1日(木)の移行学級では、新1年生と一緒に、鬼ごっこや「ココアくんクイズ」、お店屋さんごっこなどをして交流しました。「新1年生を楽しませよう!」と、やる気満々で準備をしてきました。一生懸命用意したお店の「品物」や、けん玉のプレゼントを喜んで受け取ってもらい、”新2年生”の子どもたちも笑顔になりました。