文字

背景

行間

学校の様子

全校 1時間目・・・

12月13日(金)

年度末に近づいてきました。

今は、学習のまとめの時期ということもあり、各学年ともそれぞれの活動を確実に行っているとことです。

通常の授業あり、テスト練習あり、6年生を送る会の準備あり・・・。

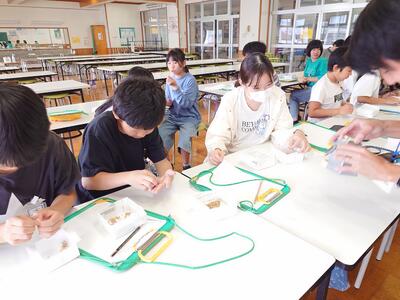

6年生 授業研究(学びチャレンジ)

12月6日(金)

2時間目、6年生が「学びチャレンジ」教材を使って授業公開をしました。

外部(地域)の人にインタビューをするため、

内容を充実させるときどのようなことを意識したらよいか考えました。

また、インタビューしたことをどのように発表するかについても考えました。

グループになって自分の考えを意見交換をしながら深めていく・・・学習をしました。

1年生 交流会(移行学級)

2月4日(水)

保育園の年長さん(新年度の1年生)が来校し、小学校のお友達と交流しました。

1年生は、学習を活かしてゲームを進行したり、学校を紹介したりしました。

1年先輩のお兄さんお姉さんぶりを発揮しました。

低学年 雪遊び

2月5日(木)

高柳のガルルスキー場へ雪遊びに出かけました。

天気が良くて、絶好のそり遊び日和でした。

そりで滑る以外にも、いろいろな遊びをして楽しんだようです。

お昼のカレーもとてもおいしかったです。

全校 学習参観

1月30日(金)

保護者の皆様、ご参加ありがとうございました。「書き初め大会」や「月ほたる」も見ていただけましたか?

1年生「お手伝いチャレンジ発表会」

2年生「『ロボット』グループで順序を考えよう」

3年生「詩の工夫を楽しもう」

4年生「福祉のまとめ発表会 ー福祉カルタをしようー」

5年生「あなたはどう考える」

6年生「未来のわたし」

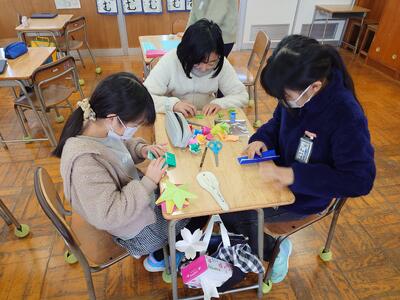

5年生 六送会準備

1月30日(金)

5年生は、「六送会」の計画・準備の中心となる立場です。

この日は、プレゼント、飾りつけ、入場曲の選定など、それぞれ分かれて準備をしていました。

(この時、隣の3年生教室でもプレゼントの準備をしていました。撮り損ねてしまいました。)

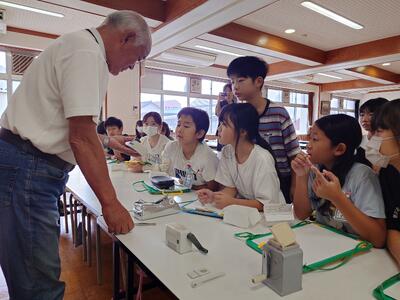

6年生 株式会社DIY様 講話とワークショップ

12月28日(水)

「ひのきろうず」の(一部)製作を体験しました。

ひのきろうずとは、「檜(ひのき)」の「かんなくず」でつくった「ローズ(ばら)」です。

奥様の家が宮大工だった、ひのきの生育範囲、ひのきの利用、香りの話、かんなくずを素材として使うひらめき、商標登録・意匠登録、お年寄りや体の不自由な方が取り組める・・・など、この「ひのきろうず」にまつわるお話を、軽妙な語り口で話していただきました。途中にクイズを混ぜて飽きさせない展開、とても楽しかったです。

そして、ひのきをかんなにかける体験、ばらのはなびらをつくる体験などをしました。

全校 「月ほたる」

1月28日(水)

北鯖石連合子ども会の発案で、親子で製作した「月ほたる」が学校に集まってきました。

今年の「月ほたる」は、「ティッピー」と呼ばれる、ネイティブアメリカンの住居です。

この取組の素晴らしいところは、①メディア時間を減らす、②親子でコミュニケーションを図りながら作る・・・ところです。

30日の学習参観の日にぜひ見に来てください。書き初めとともに展示しています。

校舎の窓から

1月26日(月)

校舎の窓から駐車場を見たらこんな感じになっておりました。

雪で作った群馬県の「鬼押し出し」みたいです。

子どもたちが安全に登校できますように、除雪(駐車場・歩道)の関係者様、送迎又は付き添いの保護者様・地域ボランティアの皆様に感謝申し上げます。

全校 ジュニア展鑑賞Day

1月21日(水)

ソフィアセンターへジュニア展鑑賞に出かけました。全校です。

ソフィアセンター2Fには、全県の保小中学生の作品がずらりと並び、とても明るい雰囲気でした。

北鯖石の子どもたちは、鑑賞カードをもって会場を散策し、お気に入りの作品を前に、よいところや真似してみたい描き方などを記入していました。

3年生 シモダファーム見学

12月19日(月)

柏崎でバナナが収穫できる「シモダファーム」を見学してきました。

シモダ産業の工場から出る廃熱を利用した温室での栽培。エネルギーを無駄にしないとてもエコな取組です。

収穫した「越後バナーナ」の試食もしてきました。とてもおいしかったです。

4年生 目の見えない世界

1月16日(金)

社会福祉協議会の方を講師に「目の見えない世界」を体験しました。

はじめに、視覚障害には「視力が極端に弱い」「視野が狭かったり部分的に見えない」場合があることを学びました。そして、視覚が閉ざされると起きることを感じるため、2つの活動をしました。

1つ目は、「折り紙」です。アイマスクをした状態で折り紙を折る・・・それをサポートする。指示語を多用しても伝わらないことが分かりました。

2つ目は、「ブラインドウォーク」です。「白杖(はくじょう)」に見立てた杖を使い、点字ブロックの上を歩く・・・それをサポートする。自分が今いる場所が分からず、予期せぬところから声がする。頼りは足の裏の感覚、杖が何かにぶつかる音(その変化)。

言葉では表しにくい学びを得たのでした。

書初め展、はじめました

1月15日(木)

先日、書いた書き初めを会議室に掲示しました(15日~30日)。

子どもたちの力作が掲示してありますので、お時間がありましたら寄ってください。

(さっそく3名の方にお越しいただきました。)

また、(PTAメールでもお知らせしましたが)

大会当日、FMピッカラがインタビューした模様を放送します。

1回目は、15日(今日)の8:25~で、終わってしまいましたが、

2回目は、18日(日)10:30~となっています。

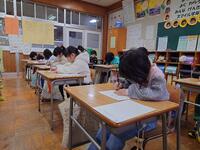

書初め大会

1月8日(木)

全校で書き初めをしました。1・2年は教室で、3年生以上は体育館に集まって行いました。

年末から何度も練習を重ねてきました。冬休みもきっと練習したでしょう。今日はその集大成です。

初給食・・・

1月8日(木)

今年初の給食、「食べ初め」(そんな言葉はあるのでしょうか)。

5年生 コミセンでお米の販売

12月17日(水)

収穫したお米をいろいろな方に味わっていただきたい・・・。

5年生は、地域の方にお米を販売するべく、コミセンへ出かけていきました。

銘柄は「にじいろ う米(まい)」。きっと地域の方に喜んでいただけるお米です。

3・4年 スケート教室

12月17日(水)

アクアパークへスケートを体験しに行きました。

はじめは、氷にうつぶせになり、壁をけってロケットスタートのようにすべります。

その後は、手すりにつかまり立ち。ようやく立つことのできた赤ちゃんの気分です。

そして、徐々に壁から離れて滑り始めた子、その場で立ち尽くす子、それぞれの成長がありました。

1・2年生 おでんパーティー

12月17日(水)

収穫した大根を調理し、おでんパーティーを開きました。

大根の皮をむき、適切な大きさに切っていきます。大根のほか、ちくわを入れました。

できあがったおでんは、畑の先生と一緒に、おいしくいただきました。うす口の味付けが大根にしみこんで、とてもおいしかったです。

4・6年生 盲導犬ユーザーの小川さん

12月17日(水)

盲導犬ユーザーの小川さんからお話をお聞きしました。盲導犬の名前はウインター。北海道から迎え入れたそうです。

障害の種類、特に目の障害の種類について詳しくお聞きしました。

そして、ウインターとの出会い、日々の過ごし方などについて伺うことができました。

印象に残ったのは、「だれでも得意・不得意がある。私は目が見えないということだけ」「盲導犬の仕事の一つに、主人の命令を無視して主人を守ることがある」「ハーネスを付けているときは仕事中」「失敗したときは一度きつく指導を行うが、できたときはその5倍・6倍と褒めてあげる」というお話でした。

6年生 東中体験授業

12月17日(水)

東中学校で、体験授業を受けてきました。田尻小学校の6年生と一緒です。

絆集会以来の東中学校です。今日は、校舎を案内してもらった後、3クラスに分かれて授業を受けました。

1組「数学」、2組「英語」、3組「数学」です。

数学は、「正の数・負の数」の内容で、トランプを使ってババ抜きのゲームをしながら学びました。黒い札が正の数、赤い札が負の数で、合計してプラスかマイナスかを計算しました。

英語は、落語の「ときそば」のネタを英語にした会話文を役割を決めて練習しました。練習の後は、代表がみんなの前で演技をしながら発表しました。

6年生 薬物乱用防止教室

12月16日(火)

ライオンズクラブの方を先生に迎えて、「薬物乱用防止教室」の学習をしました。

薬物は、自分自身も壊してしまうし、周囲にも迷惑をかけてしまう。1度使ってしまうと元に戻るのが難しくなってしまう。軽い気持ちで始めてしまう人が多い。遠い都会の話ではなく、柏崎でも事犯が起きている。など、いろいろなことが分かりました。

最後に、「楽物乱用は、『ダメ、絶対に』」と三唱して終わりました。

4年生 かしわ荘の職員の方と・・・

12月16日(火)

かしわ荘の職員(社会福祉協議会の方も)と交流をしました。本当は、かしわ荘に出かけて行って交流する予定でしたが、感染症流行の中、それが叶いませんでした。

かしわ荘の方からいろいろな話を聞くことができました。また、利用されている方が楽しんでいる「ボッチャ」を教えてもらい、どんなゲームか体験しました。最後には、すてきなプレゼントもいただきました。

地区児童会

12月15日(月)

インフルエンザ流行のため、地区児童会が今日行われました。

各地区が登校班ごとに集まって、集合時刻や登校の様子、あいさつなどについて振り返りを行いました。

また、冬休みの過ごし方について、危険個所ややってはいけないことなどを確認しました。

新潟の冬は荒天の日が多いです。冬休み中、また降雪時の登校など、安全に気を付けて行動してほしいです。

6年生 職業講話(保育士)

12月12日(金)

元気館にお勤めの保育士さんを先生にお招きして、お話をお聞きしました。

1日の保育士の仕事や、保育士になるためにどのような学校に進むかなど、いろいろとお話を伺うことができました。

その中で、仕事をしていて苦労することや、やりがいなどもお聞きすることができました。

あいさつを意識してコミュニケーションをとる。苦手なことでも地道に取り組んでいこうとする気持ち。など、大切なことを学びました。

3年生 ブルボン工場見学体験inメタバース

12月9日(火)

時代は、ここまで来たか・・・という感じです。

講師先生は、ブルボンの職員の方たちです。

子どもたちは、タブレットで2次元コードを読み取って、ブルボンの工場のバーチャルサイトに入りました。自分でアバターを作り、仮想空間内の工場を見学します。

面白かったのは、麦を刈り取ったり、手を洗ったりするのを疑似体験できることです。この活動だけでも、原材料を育てる手間だったり衛生に気を付けている事だったりが良く分かります。

最後は、本物のお土産をもらって上機嫌な3年生でした。

北鯖石保育園 はっぴょうかい

12月4日(木)

保育園で発表会があり、見学してきました。

小学校という立場から、どうしても年長さんに目がいきます。

劇や歌、ダンスなど、立派に発表できました。何度も練習したのだろうな・・・ということが伝わってきました。

4月に待っていますよ。

北星まつり

12月3日(水)

北鯖石小の「まつり」は、出店(縦割り班、各クラスの)ではなく、運動を中心としたアクティビティをファミリー班(縦割り班)で競う形式です。

内容は、「ターザンロープ」「ジェスチャーゲーム」「ボール運び」「長縄」の4つです。

いずれも班の絆が試される内容ですが、特に「長縄」は、練習からグッと完成度が高まったアクティビティでした。低学年を中心に、なかなかロープの輪の中に入れなかった子たちが、今日は、連続で跳んでいく姿に「成長」を感じました。また、高学年のリーダーシップ・中学年のフォロアーシップもみられて、とても素敵な時間を過ごしていました。

5年生 授業研究

11月27日(木)

5年生の授業研究がありました。

内容は、社会の「日本の工業生産と貿易・運輸」です。

子どもたちは、輸出入の品目・相手国・額などの情報を資料から読み取り、どのような特徴があるかを調べていきました。自分の考えを付箋にまとめ、グループで情報を共有し、全体に知らせるという、段階を踏んだ授業展開で、子どもたちはやることをしっかり理解しながら活動を進めていました。

教育実習生の授業

11月26日(水)

教育実習生が3週間の日程で学校に来ており、1年生と一緒に勉強しています。北鯖石小学校のOBであり、現在大学3年生です。

実習3週目に入り、今日は、授業公開をしました。教科は「国語」、「じどう車くらべ」の学習です。

この日に合わせて、大学のゼミの先生も参観に来ました。 とても緊張していたそうですが、とても落ち着いた立派な様子を見せていました。

1年生も、意見を出したり、考えを書きだしたりしてよくがんばっていました。

書き初め練習、始まってます

11月18日(火)

上越国語教育連絡協議会(上国連)主催の書き初め認定会の練習が始まっています。今年は、「題字」がすべて変わったとそうです。とはいえ、子どもたちにとっては目の前の「題字」をお手本を参考に書くのみ。

みな集中して取り組んでいます。

焼き芋

11月12日(水)

生活科で収穫した「さつまいも」で焼き芋を作りました。

↑この写真は、朝一で地域の方が焼き芋づくりに必要な準備をしてくださったところです。

これに並行して、家庭科室では、さつまいもを濡らしたキッチンペーパーやアルミホイルでくるむ活動をしていました。

そして、もみ殻の中に入れて、数時間焼いて、出来上がり。

簡単に言いましたが、私たちが授業をしている間、地域の方が火の番をしたり後始末をしてくださいました。

小中合同 絆づくり集会

11月11日(火)

東中学校1年生、田尻小学校6年生、北鯖石小学校6年生が合同で「絆づくり集会」をしました。

田尻小学校と北鯖石小学校は、東中学校区にあり、区域外通学をしなければ東中学校に進学します。

新しい年度に向けて、一緒に過ごすことになる仲間が、一堂に会してゲームを通して交流を深めました。

音楽会

11月7日(金)

音楽会当日です。

本校は、低・中・高学年の合唱・合奏、そして全校合唱があります。

低学年は、「ありがとうの花」「ミッキーマウスマーチ」

中学年は、「Smile Again」「サンバ・デ・ジャネイロ」

高学年は、「He’s a Pirate 彼こそが海賊」「空も飛べるはず」

最後に全校合唱「はばたこう未来へ」(学校オリジナル)を歌って閉会しました。

どの学年も、連取の成果を発揮した立派な合唱と合奏でした。

準備万端

11月6日(木)

明日は、いよいよ音楽会です。

今日は、全校で発表を見合ったり、動きを練習しました。

よい発表ができますように。

4年生 車いす体験

11月5日(水)

社会福祉協議会の方を先生に、車いす体験をしました。

普段の生活では、車いすを使用している方にお会いする機会がありません。

今日は、車いすのことに詳しくなり、 どういうことに気を付けたらよいか、相手の気持ちになって体験することができました

。

ESD集会

10月28日(火)

新潟産業大学の留学生3名をお招きしてESD集会を開きました。

学生さんは、中国、韓国、ベトナムの方です。

はじめに、全校で歌を披露して歓迎しました。

その後、低中高学年に分かれて、出身国の場所や気候、食べ物、有名な場所など、その国の文化に触れました。

6年生 地層見学

10月24日(金)

「理科の教科書に載っている」聖ヶ鼻・牛ヶ首へ地層見学に行きました。

「(教科書の)写真と一緒だ!」興味関心も高くなります。

スケッチをしたり、岩石を採取したりして地層の学習をしました。

ところで、牛ヶ首は、「牛」ではなくて「ワニ」という意見が大勢を占めました。

縦割り班 花植え

10月22日(水)

ブルボンさんから頂いた花の苗を全校で植えました。

植えたのは、チューリップ、パンジー、カレンデュラ、ムスカリの4種類。

しっかりお世話して、きれいな花を咲かせてほしいです。

後期学級委員任命式

10月21日(火)

今日の朝会で、後期学級委員の任命式がありました。

3年生以上の8名が学級委員に任命されました。

音楽会に向けて…

10月21日(火)

11月7日(金)の音楽会に向けて、各学年部の体育館練習が始まっています。

この時は、3・4年生が練習をしていました。

どの子も真剣に合奏や合唱の練習をしていました。

まだ、表情が硬かったり、手元を見るのに一生懸命だったりしています。

本番でどんな成長を見せるか楽しみです。

1・2年 さつまいも掘り

10月16日(木)

さつまいも掘りをしました。

畑の先生から掘り方の説明を聞いてから、丁寧に掘り進めました。

土の中から赤紫色のさつまいもが顔を出すと、掘り進める手も激しくなります。

「やさしくしないと傷つけちゃうよ」と声をかけられて、全体が見えるまでちょっと掘り方が丁寧になりました。

たくさん収穫できました。

後期最初の給食

10月15日(水)

後期最初の給食はこれです。

きな粉揚げパン、ミネストローネ、ツナコーンサラダ、牛乳…。

おいしそうです。

5年生 米の水分量

10月9日(木)

収穫したお米(籾)の水分量を測りました。

はじめに、少量のお米を脱穀する器械(まるで手動の鉛筆削り)で20~30粒を脱穀します。

脱穀したお米は、ピンセットでスライドガラスくらいの板にのせます。

それを水分量を測る器械にかけます。16.8・・・、15.6・・・、14.9・・・。いろいろな結果が出てきました。

指導者の先生のお話だと、保存のことを考えて15%以下が適切だそうです。

マラソン記録会

10月7日(火)

マラソン記録会がありました。

中学年、低学年、高学年の出走順でした。低学年は1000m・1500m、中高学年は1500m・2000mを選択して走ります。コースは、学校からすぐの農道です。見通しの良い直線で、わきの田んぼは、ほぼ刈り取りが終わっていました。

練習の成果が出ているのでしょう、全員が小気味よく走っていきます。沿道からは保護者の皆さまの応援が飛び交います。

止まりたくなる気持ちを元気づけてくれるのは、やはり応援の声です。たくさんの応援をありがとうございました。

クラブ(2回目)

10月6日(月)

今日は、久しぶりのクラブです。昔は、毎週(または隔週)くらいの頻度でしたが、回数がぐっと減りましたね。

クラブのよいところは、異なるクラスや学年で、興味を同じくする仲間が交流できる点です。

北鯖には4つのクラブしかありません。しかし、どのクラブも大変意欲的に活動していました。

明日のマラソン記録会を待つコース

北鯖石保育園の運動会

9月2日(木)

北鯖石保育園の運動会をちょっと拝見。

元気よく駆け回ったり、踊ったりする姿がみられました。

6年生 校外学習(市立博物館)

10月1日(水)

6年生は理科で「月の形と太陽」の学習を始めました。

今日は、市立博物館にプラネタリウムを見に行きました。

北鯖石小学校のグラウンドから見た星空が投影されたのがとても不思議でした。

その後、月の満ち欠けがおこる様子を月と太陽と地球の位置関係で確かめることができました。

朝マラソン(マラソン記録会練習)

9月24日(水)

朝学習の時間を使って、朝マラソンを始めました。10月7日(火)に向けてです。

ようやく朝夕の涼しさを感じることができるようになり、朝学習の時間帯(8:15~8:30)は、走るチャンスです。

今日は、天気も良く、グラウンドはとても走りやすかったです。

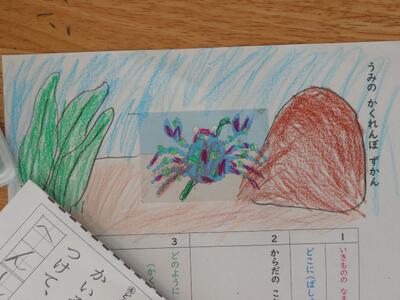

1年生 研究授業

9月24日(水)

1年生が研究授業に臨みました。国語「うみのかくれんぼ」です。

これは、説明文で海の生き物「はまぐり、たこ、もくずしょい(カニ)」がどこに、どうやってかくれるかを教えてくれる文章です。このとき、からだのつくりの違いも教えてくれます。

今日は、「もくずしょい」のかくれ方を読み取りました。もたちは、なにが、どこに、どうやってかくれるかについて、文の中から見つけ出しながら文章の構成が同様になっていることを確かめました。また、読み取りができたかを絵に表したりクイズを作ったりして確かめました。