文字

背景

行間

学校の様子

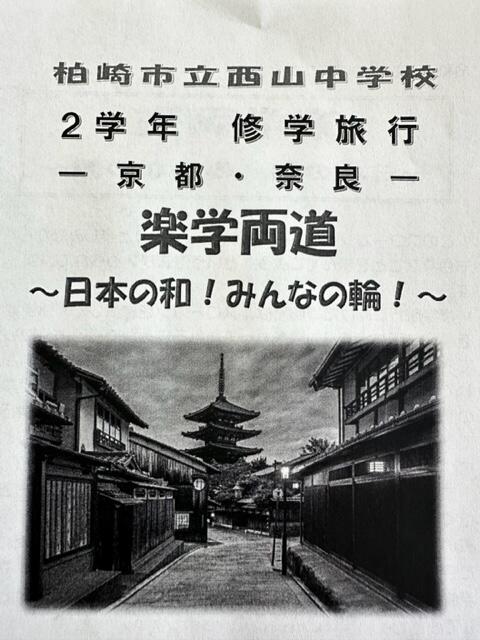

令和6年3月13日 2年生修学旅行第1日

5:50 出発しました!

7:25 搭乗手続き終了

10:00 伊丹空港へ到着、新大阪駅へ移動開始

10:37 新幹線待機中

11:55 山陽新幹線で移動中

13:15 広島駅でお買い物

13:31 路面電車乗車

貸切車両に乗りました。

14:35 平和記念公園で

原爆ドーム前で

原爆の子の像の前で

19:45 1日目ほぼ終了

令和6年3月14日 2年生修学旅行第2日

7:25 2日目の朝

11:15 班別自主研修へ出発

ホテルでの出発式、運転手の皆さんから挨拶

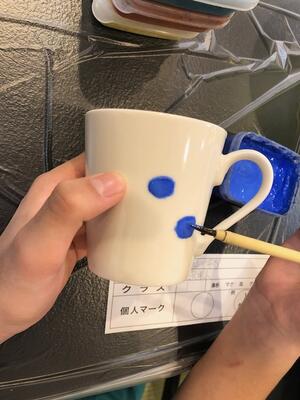

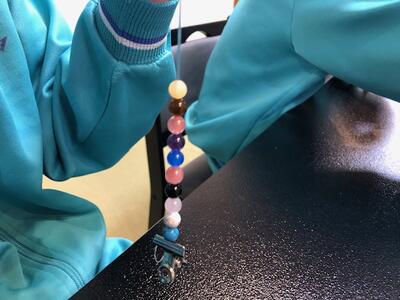

18:00 絵付け体験開始

20:05 2日目ほぼ終了

令和6年3月15日 2年生修学旅行第3日

7:20 いよいよ最終日の朝です

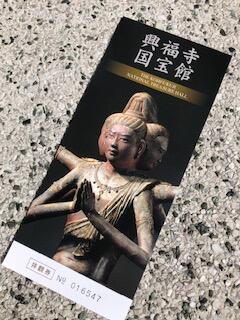

9:00 伏見稲荷大社見学開始

入口の楼門

千本鳥居

10:40 清水寺見学中

入口で記念撮影

12:30 昼食会場へ

13:46 特急乗車待機中

16:55 北陸新幹線乗車

18:20 最後のバス乗車

20:10 無事帰ってきました!

今年もよろしくお願いいたします

令和6(2024)年は、元日早々大地震が発生するなど、落ち着かない年明けとなりました。

被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。

西山中学校の2024年は、1月9日の休業後集会からスタートしました。

昨年12月の西友会役員選挙で当選した三役4名に任命書を渡しました。

校長の話では、先日の地震などに触れ、被災者の方々に何もできないと悩むのであれば、

生徒のみなさんが元気で過ごして周りを安心させるのが一番であること、

非常時における対応力を普段の生活の中で意識して高める準備の大切さを伝えました。

3年生は初日から、最後の学習の確認テストに取り組みました。

いよいよ来週には私立高校の入学試験が始まります。

受験勉強と体調管理を並行して、準備を整えて本番に臨んでほしいと願います。

今年度も、健康体力づくりとして、渡辺結衣さんを講師にお迎えして、保健体育のダンスの授業を行います。

昨日1月11日はその1回目で、1年生が2・3限、2年生が2・4限に授業を行いました。

この取組は、かしわざきこども育成基金活用事業「こどもの笑顔創造プロジェクト」の補助金を活用し、

「にしやま 笑顔いっぱい運動」として、西山っ子をはぐくむ会が主催しています。

今年度も延べ9時間の授業でお世話になります。

西山っ子をはぐくむ会の関係者の皆様、そして講師の渡辺先生、どうぞよろしくお願いいたします。

準備運動のポーズ

うまくステップを踏めるかな?

12月上旬のできごと

○西友会役員選挙 立会演説会・投開票

12月 7日(木) 生徒会長 A・Sさん、副会長 M・Kさん、T・Kさん、応援団長 N・Kさんが当選

立候補者、責任者のいずれも立派な態度で、参加者の心に響く力強い言葉を述べていました。

当選した役員を中心に、来年度の西友会がさらに発展できるよう、全校のみなさんでつながりを一層深めましょう。

○2年生 総合的な学習の時間 職業講話

12月 8日(金) デザイナー 濱田 麻由 様

はいちでざいんくみあわせの濱田様から、熱いメッセージをいただきました。ありがとうございました。

○新潟県アンサンブルコンテスト

12月10日(日) 木管5重奏、金管打楽器4重奏

限られた練習時間の中でしたが、2団体とも立派にやり遂げ、いずれも銀賞を受賞しました。お疲れ様でした。

11月下旬~12月上旬のできごと

この2週間の主なできごとをお知らせいたします。

○2年生 総合的な学習の時間 職業講話

11月21日(火) 水品 栄人 様、水品 あゆみ 様

11月27日(月) 小池 浩 様

株式会社孫作の水品様ご夫妻、割烹いなほの小池様から、それぞれ実習や実演を交えて講話をいただきました。

○3年生 総合的な学習の時間 起業学習

11月21日(火)・12月5日(火) 柏崎まちづくりネット aisa の皆様

生徒が企画した各会社のプレゼンテーションを行い、審査員の方々からご意見をいただきました。

○西山中へおいで事業(授業体験、学校生活・部活動説明)

11月22日(水) 二田小学校、内郷小学校6年生

2校の小学6年生を西山中学校に迎え、来年度の入学へ向けた体験学習の機会を設けました。

5限は国語と英語に分かれての授業、6限は学校生活と部活動についての説明を中学1・2年生が行いました。

○柏崎市教委・柏刈学校研公開授業(3年数学 相似な図形の利用 鈴木英樹教諭)

11月24日(金) 指導者、主催者、参加者30名来校

市教委主催の中学校数学科教員研修会と、学校研主催の数学科授業研究会がタイアップした会が行われました。

3年生のみなさんの学びに向かう素直な姿に、参加者の皆様が感心しておられました。

○いじめ見逃しゼロスクール集会

11月28日(火)

前半は、アンケート結果から見えた、いじめに対する間違った考え方を正しい認識に直す学習会を行いました。

後半は、グループワークで、日常生活における「本当のつながるってこういうことだ!」を具体的にまとめました。

~大会・コンクールの結果~

○バタフライダブルスチームカップ柏崎大会

11月23日(木) 中学生の部 男子 第2位、 女子 第3位

○新潟県中学校新人卓球大会

12月 2日(土) 団体戦 女子 第2位(全国大会出場まであと一歩!!)

12月 3日(日) 個人戦

○青少年読書感想文全国コンクール新潟県審査

佳作 1年 K・Eさん

○同 上越地区予選

優秀賞 1年 K・Eさん、 優良賞 1年 H・Rさん、 佳作 1年 H・Yさん

令和5年12月5日 西友会役員選挙投票迫る

来年度の西山中学校生徒会・西友会の役員を決める選挙の投票が7日に迫っています。

先週から、毎朝生徒玄関で立候補者と責任者の元気なあいさつの声が響いています。

今年度は、生徒会長と応援団長がいずれも1名立候補、副会長が定員2名に対し3名が立候補しています。

昨日からは、朝学活時の放送で、役職ごとに演説を行っています。

どの候補者も、現状の課題を見つめて立てた公約をもとに、自身が描く来年度の生徒会活動の展望を語っています。

一般の生徒は、タブレット端末に送られた選挙公報を見ながら、演説に耳を傾けています。

残る2日間の選挙活動を通して、来年度の生徒会を託す人を、真剣に考えて選びましょう。

3~6年後には、全員が投票権をもって国・県・市の様々な選挙へ直接参加することができるようになります。

この選挙や社会科の学習を通して、一人ひとりに政治を動かす力があることを学び、関心を深めてほしいと願います。

10~11月の動き

10月以降、しばらくの間更新が滞っており、申し訳ございませんでした。

この間の主なできごとをまとめてお知らせいたします。

多くの方々から、西山中生の学習活動にお力添えをいただいております。

この場をお借りして、感謝申し上げます。

○2年生 総合的な学習の時間 職業講話

9月27日(水) 小児科医 村井 英四郎 様

11月16日(木) 消防士 藤村 智大 様

※11月10日(金)実施予定の会は都合により延期(期日未定)

○3年生 総合的な学習の時間 起業学習

10月 3日(火)・24日(火)・11月7日(火) 柏崎まちづくりネット aisa の皆様

○PTA学年委員会主催 親子活動

10月 4日(水) 2学年 フルーツバスケット、バドミントン

10月 6日(金) 1学年 力合わせリレー、何でも送り

○前期終業式・後期始業式

10月11日(水)

○防災学習 避難訓練・クロスロードゲーム

10月17日(火) 防災士チーム柏崎の皆様

○1年国語 授業公開(学びプラン学校訪問)

10月18日(水)

○1・3年生 思春期保健事業

10月20日(金) 助産師 石黒 直美 様

○合唱祭

10月28日(土) 指導講評:金子 央 様

○上越地区中学校新人卓球大会

11月 3日(金) 団体戦 男子2位

11月 5日(日) 個人戦 1年生女子 3位 H・Mさん 5位 Ⅰ・Yさん

団体は男女とも、個人戦は2年生男子4名、1年生男子1名、1年生女子4名がそれぞれ県大会へ出場

○2・3年生 薬物乱用防止教室

11月 6日(月) 柏崎ライオンズクラブの皆様

○1年生 総合的な学習の時間 発表会

11月 8日(水) 柏崎市産業振興部 五十嵐 大輔 様

○西山中学校区合同学校保健委員会

11月15日(水) 講演会:「良い睡眠の3箇条」 講師 留目 宏美 様

グループワーク:3校の小学5年生~中学3年生

○税についての作文・納税表彰式

11月17日(金) 作文の部 柏崎市長賞 3年 N・Nさん

令和5年9月28、29日 柏刈新人球技大会実施

西山中卓球部は、昨日9月28日に柏崎市総合体育館で行われた柏刈新人卓球大会に出場しました。

団体戦の全成績及び個人戦の入賞者は以下のとおりです。

・男子団体戦 第1位

予選Aリーグ ○3-0第一中 ○3-0刈羽中 1位で決勝トーナメント進出

決勝トーナメント 準決勝 ○3-0柏崎翔洋中等 決勝 ○3-0刈羽中

・女子団体戦 第3位

予選Bリーグ ○3-0第三中 ○3-1第二中 ○3-1柏崎翔洋中等 1位で決勝トーナメント進出

決勝トーナメント 準決勝 ●2-3鏡が沖中

・男子個人戦 2年生の部

第2位 O-S 第3位 M-M 第5位 O-K、S-J

・女子個人戦 1年生の部

第1位 H-M 第2位 I-Y 第3位 T-M

また、雨天のため順延された柏刈新人野球大会が、今日29日に佐藤池野球場で行われました。

西山中野球部は、瑞穂中・第二中とともに柏崎北部チームで参加しました。

1回戦で刈羽ウィングスベースボールクラブと対戦し、0-7(5回コールドゲーム)で敗れました。

いずれの種目も平日にもかかわらず、多くの方々に応援に駆け付けていただきました。

選手たちの力強い後押しをしていただき、ありがとうございました。

今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

令和5年9月21日 柏刈駅伝競走大会

本日、柏刈駅伝競走大会が行われました。

朝から小雨が降っていましたが、気温も高くなく、コンディション的には恵まれたレースとなりました。

西山中学校は男女各1チームが参加するとともに、男子の補員2人が刈羽中・松浜中との合同チームでオープン参加、女子の補員1名が2kmのチャレンジレースに参加しました。

結果は、女子が8チーム中6位で入賞、男子はオープン参加3チームを除く16チーム中10位、合同チームは総合記録はありませんが、全体の15番目でゴールしました。

また、女子2区でH-Rさん、女子4区でA-Nさんがそれぞれ区間3位入賞しました。

出場した男子7人、女子5人が、それぞれできる限りの走りをしたことと思います。お疲れさまでした。

(この項、9月22日7:40に一部修正しました。)

令和5年9月16日 体育祭実施

本日、西友会体育祭を実施しました。

縦割り班種目の内容変更、体調不良生徒の増加等、実施に至るまでに新たな対応が必要となる中で、当日を迎えました。

ご来場くださった多くのご来賓、ご家族や地域の皆様の温かなご声援を力に変え、応援、パネル紹介、競技運営・参加と、欠席者の分をカバーする生徒の頑張り、それを陰で支えた職員の指導で、困難を乗り越え、終了することができました。

また、終了後には、保護者や卒業生の皆様から後片付けにもご協力いただき、重ねてありがとうございました。

保護者の皆様には、お気付きの点がございましたら、PTAメール配信等でお届けしたアンケートにお答えくださいますようお願い申し上げます。

なお、メール配信の都合上、本日ご来場されなかった皆様にも同様のアンケートが届いたことと存じますが、ご回答の必要はありませんので、ご了承ください。

以下は連絡です。

明日からの3日間は部活動停止とし、一堂に会しての活動は実施しません。

20日からの再スタートに備えて、体調を整えてくださいますよう、ご家庭でもご協力をお願いいたします。

令和5年9月7日 柏刈新人陸上競技大会

本日、新人大会のトップを切って、陸上競技大会が行われました。

過去最高の暑さの中、日々の練習をがんばってきたみなさんの成果は、どのように表れたでしょうか。

西山中学校の入賞は以下のとおりです。(種目の記載はプログラム順です)

〇1年男子100m 6位

〇共通男子110mH 2位

〇共通男子4×100mリレー 8位

〇共通男子砲丸投 3位

〇2年女子100m 4位

〇1年女子800m 4位、6位

〇共通女子1500m 6位

〇共通女子4×100mリレー 5位

〇共通女子走幅跳 5位

〇共通女子砲丸投 4位、5位

参加した選手のみなさん、大変お疲れさまでした。

今シーズンは、この後も記録会が行われます。新たな目標を立て、その実現へ向けてがんばりましょう。

令和5年8月24日 前期後半が開始(休業明け集会実施)

33日間の夏休みが終わり、今日から前期後半が始まりました。

残暑の中、体育館に集まった生徒の顔は、いずれも引き締まっていました。

2・3年生は初日から、学習の確認テストに取り組んでいます。

さて、この夏は、連日の熱中症警戒アラート発令で厳しい暑さが今も続いています。

山形県や北海道では、小中学生が熱中症と思われる症状で亡くなっています。

西山中学校では、明日から体育祭終了までの間、熱中症対策として、登下校時の服装を体操着とします。

併せて、こまめな水分補給、十分な睡眠と休養、バランスの良い食事などを大切にしながら生活リズムを整えることができるよう、ご家庭でもご指導ください。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和5年8月22日 西山中生の活躍が続きます・その2

夏休み中の西山中生の活躍について、以下の内容を追記します。掲載が遅れ、大変失礼いたしました。

8月5日実施の予選会の結果、9月10日に小千谷市で行われる新潟県カデット卓球大会に、以下のメンバーが出場します。

14歳以下男子シングルス 2年 M・Mさん、O・Sさん

13歳以下女子シングルス 1年 H・Mさん、I・Yさん

男子ダブルス 2年 M・Mさん O・Sさん組、O・Kさん S・Jさん組

全員の健闘を祈ります。

令和5年8月20日 西山中生の活躍が続きます

夏休みも残すところ、今日を除いてあと3日。過ぎてゆく日はあっという間ですね。

夏休み中、西山中生は様々な大会で活躍しました。

わたしの主張柏崎刈羽大会では、3年M・Yさんが奨励賞を受賞しました。

全日本女子中学軟式野球大会では、3年N・Nさんが参加、出場しました。

また、新チームになって各種大会が始まり、陸上競技部は今井杯で、卓球部はカデット大会でそれぞれ複数入賞しました。

暑さの中、力を尽くしたみなさんの頑張りを称えます。

なお、夏休み明けの8月26〜27日に静岡市で行われる中部日本卓球選手権大会カデットの部に、新潟県代表の一人として1年H・Mさんが参加します。

健闘を祈ります。

令和5年8月18〜20日 第8回全日本女子中学軟式野球大会の結果

(8月20日15時45分に記事を修正しました。)

新潟県代表トキガールズは、18日に行われた1回戦で徳島県代表と対戦し、10対5で勝ちました。

5点先制された後に追い付き、タイブレークで突き放しての劇的な勝利でした。

西山中から参加したN・Nさんは、6回に代走で出場後三塁の守備につき、タイブレークの8回に1点勝ち越した後に追加点となるタイムリーを放ち、後続のヒットで生還して、勝利に貢献しました。

19日に行われた2回戦は福島県代表と対戦し、6点を先取した後、追い上げを振り切り7対5で勝利しました。

そして、20日に行われた三重県代表との3回戦は、0対4で敗れ、ベスト8進出はなりませんでした。

新潟県内や全国の女子中学生野球選手たちとの交流や対戦は、今後の成長の糧になるでしょう。

Nさんを始め、代表選手のみなさん大変お疲れ様でした。胸を張って新潟県へ帰って来てください。

令和5年8月8日 夏休みも半分が終了

7月22日から始まった夏休みも半分が終わり、いよいよ後半となりました。

生徒のみなさんは、毎日の継続を成長へつなげていますか?

毎日酷暑が続いていますので、体調管理には十分留意してください。

保護者並びにご家庭や地域の皆様も、熱中症等にお気を付けてお過ごしください。

さて、今日の午後は、わたしの主張柏崎刈羽地区大会が行われます。

本校からも3年生M・Yさんが代表で参加します。

自分の考えを大勢の前で話すまたとない機会です。

貴重な経験を積み、自分の成長へとつなげることを期待します。

また、8月17日から23日まで行われる、第8回全日本女子中学軟式野球大会に、3年生N・Nさんが参加します。

新潟県代表トキガールズの一員として、18日に徳島県代表チームとの初戦に臨みます。

全国大会という格好の大舞台です。

新潟県内の女子中学生野球選手の代表として、思う存分プレーすることを期待します。

令和5年7月16日 上越地区吹奏楽コンクール実施

今日行われた上越地区吹奏楽コンクール中学校Bの部で、柏崎市立第三中学校・柏崎市立西山中学校は銅賞でした。

両校全員勢揃い

西山中生と顧問で記念撮影

限られた練習の機会の中で、両校のメンバーともよくがんばりました。悔し涙は次のステージに生かしましょう。お疲れ様でした。

また、暑い中、楽器運搬のお手伝いや応援に駆け付けてくださったご家族の皆様、本当にありがとうございました。

令和5年7月16日 新潟県中学校総合体育大会結果

陸上女子200m 予選敗退

卓球男子個人

2回戦 不戦勝

3回戦 敗退

卓球女子個人

2回戦 2名勝利、1名敗退

3回戦 1名勝利、1名敗退

4回戦 敗戦

9位決定1回戦 勝利

9位決定2回戦 敗退

あと一歩及ばず、北信越大会出場は成りませんでした。

出場したみなさん、お疲れ様でした。

選手の送迎並びに応援してくださったご家族の皆様、暑い中大変ありがとうございました。

令和5年7月15日 新潟県中学校総合体育大会結果

卓球女子団体1回戦 ○4-1 村上第一

卓球女子団体2回戦 ●2-3 小千谷

中越地区1位校にあと一歩及ばず、敗退となりました。

陸上男子走幅跳 予選 12位 5m95 通過

陸上男子走幅跳 決勝 7位 5m98

入賞おめでとうございます。

陸上女子4☓100mリレー 予選 全体12位 51秒63

惜しくも決勝進出は成りませんでしたが、ベスト記録更新、上越地区勢トップで唯一の51秒台!! 有終の美を飾りました。

令和5年7月2,3日 新潟県通信陸上競技大会

昨日、今日の2日間、デンカビッグスワンスタジアムで標記の大会が行われました。

西山中生は、女子4×100mリレーで今季のチーム記録を更新するなど、健闘しました。

しかし、残念ながらいずれも予選で敗退となりました。

一部種目や日程は異なりますが、7月15、16日に行われる県総体にも、今回と同じメンバーが出場します。

更なるベスト記録の更新、あるいは今回の雪辱に向けて、次の大舞台に堂々と臨んでください。

大変お疲れ様でした。

令和5年7月3日 コートニー先生最終勤務日

ALTのコートニー先生が、西山中学校での最終勤務日を迎えました。

最後の5限は3年生。小学4年生の時から5年間、ずっとお世話になっていました。

お別れの言葉をいただいた後、応援団代表からエールを送りました。

本当にありがとうございました。

新しい生活が素晴らしいものになることをお祈りします。

令和5年6月30日 1年の4分の1が終了

令和5年度の最初の3か月が今日で終わり、1年の4分の1が終了することになります。

地区大会が終了し、部活動に一区切りを付けた3年生。

その3年生からバトンを受け継ぎ、リーダーとしての活動を始めた2年生。

この短期間で大きく成長し、中学生らしくなった1年生。

どの生徒も、成長が見られる3か月間でした。

7月からは、大きな行事である体育祭や合唱祭へ向けた活動がスタートします。

西中全校生徒の、これからの更なる成長を、私たち教職員も支援してまいります。

今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

今日は朝から雨模様で、明日までは降り続く見込みです。天気予報を注視し、警戒を続けます。

(雨が溜まって、グラウンドへの通路を流れています。)

また、気温と湿度が高いので、暑さ指数は厳重警戒レベル。熱中症の発生にも注意しなければなりません。

さて、7月2日(日)と3日(月)は、新潟県通信陸上競技大会が行われます。

この大会の上位入賞者が、北信越大会出場権を獲得します。(原則上位3位まで)

ちなみに、他の競技は、新潟県総合体育大会(県総体)で上位入賞すると、北信越大会出場権を獲得します。

また、この大会と県総体で標準記録を突破した選手が、全国大会へ進むことができます。

西山中からは、1日目に女子100m(2年1人・3年2人)、女子4×100mリレー、

2日目に女子200m、男子走幅跳、決勝進出した場合女子4×100mリレーに、それぞれ選手が出場します。

ベスト記録更新を目指しての健闘を祈ります!

令和5年6月28日 「命を救う」授業

今日は、全学年の保健体育で、AEDの使い方を学習する「命を救う」授業を実施しました。

本来は中学2年での学習内容ですが、西山中学校では毎年全学年で繰り返し実施しています。

導入で、5分ほどの動画を見ました。心臓突然死で命を落とした10代の若者、AEDによって命が救われた人たち、

本人や周囲の人々の言葉に、涙が出そうになる動画でした。

その後、命を救うためには、正しい知識と技能が必要であること、

知識・技能を正しく実践するには、勇気と行動力が絶対に必要であること、

大きな声を出して1秒も無駄にしない行動を実践することを確認しました。

続いて、1 安全の確認 → 2 反応の確認 → 3①助けを求める・②AED・119番通報の依頼

→ 4 呼吸の確認 → 5 胸骨の圧迫 → 6 AED装着 の正しい手順を学びました。

その後、心肺蘇生トレーニングボックスを使って、個別に実践しました。

最後に、より実物に近い人体モデルとAEDトレーニングキットを使って、グループ演習をしました。

生徒の学習に合わせて職員研修の一環で参加した職員が最初に実践し、続いて生徒が実践しました。

目の前の誰かに一大事が起きた時、大切なのは「知識」を生かす「意識」です。

今日の授業では、「勇気」と「行動力」という言葉で表されていました。

今日は、大きな声で助けを求める「練習」をしましたが、大声を出せる生徒もいれば、そうではない生徒もいました。

西山中生が、現在も未来も「意識」を持ち続けて、いざという時に誰かの命を救う行動力を発揮することを願います。

令和5年6月27日 高校説明会

今日の午後、3年生及びその保護者の皆様が参加して、高校説明会を行いました。

今日と来週の2週に分けて開催するこの会、今日は柏崎市外の高校5校の先生方をお招きして、説明をしていただきました。

来週は、柏崎市内の高校5校の先生方においでいただく予定です。

この2回の説明会が、3年生のみなさんにとって進路選択の上で有益な機会になることを期待します。

西山中学校では、3学年主任兼進路指導主事から、学年だより等で随時進路情報が提供されています。

3年生のみなさんは、保護者の方々と相談を重ねて、情報を適切に取捨選択してください。

そして、可能性のある希望先については、今後行われる体験入学やオープンスクールに積極的に参加しましょう。

(今年度は、感染症対策の緩和により、多くの高校で以前のように実施されるようです。)

百聞は一見に如かず。事前に自分で確かめることは大切ですよ。

令和5年6月26日 水泳授業開始

西山中学校では、柏崎市内の施設のプールをお借りし、指導補助員の方々についていただいて、水泳授業を行っています。

これは、柏崎市教育委員会の水泳授業運営支援業務によるものです。

6月26日、7月5日、7月10日の3回、午前中の1~3限の時間に、1・2年生が参加します。

(バスによる移動時間があるため、実際にプールに入る時間は、延べ1時間10分程度と限られています。)

競技としての水泳の練習拠点となっている施設で、教科担任に加えて複数の指導者の方から指導をいただける機会です。

泳力に応じた6つのコースに分かれての指導で、個別最適な学びを行っています。

ぜひ、この機会に、個々の泳力を高めるとともに、豊かな海岸線をもつ西山地区の子どもとして、水に親しんでほしいと願います。

令和5年6月24日 上越地区中学校卓球大会結果

個人戦シングルスの結果です。

〈男子〉

準々決勝進出 第5位 3年IDさん

〈女子〉

準々決勝進出 第5位 3年WMさん、3年HNさん

ベスト16 第9位 3年SRさん

以上4人が県総体出場です。おめでとうございます。

参加選手、応援のみなさん、お疲れ様でした。

令和5年6月23日 上越地区中学校卓球大会結果

本日、団体戦トーナメント及び決勝リーグが行われました。結果は以下のとおりです。

〈男子〉

○トーナメント

1回戦 ○4-1 柏崎南

2回戦 ○3-0 城東

○決勝リーグ

第1試合 ●0-3 春日

第2試合 ●0-3 直江津東

第3試合 ●2-3 糸魚川

団体戦4位で県総体出場ならず。(表彰は3位扱い)

〈女子〉

○トーナメント

1回戦 ○4-1 柏崎第三

2回戦 ○3-0 八千浦

○決勝リーグ

第1試合 ○3-2 城東

第2試合 ○3-2 城西

第3試合 ●0-3 糸魚川

団体戦2位で県総体出場権獲得。

本日はありがとうございました。

明日は個人戦シングルスが行われます。

引き続きご支援をよろしくお願いします。

令和5年6月22日 西山地区民生委員児童委員協議会学校訪問実施

今日の午後、西山地区民生委員児童委員協議会の皆様をお招きし、学校訪問を実施しました。

校長からの学校の概要説明に続き、授業参観を挟んで、質疑応答、意見交換を行いました。

今日は、以下のような内容について取り組んだ授業を参観しました。

・1年生 国語「おとなになれなかった弟たちに・・・・・・」(米倉斉加年)の学習

弟や母の気持ちについて、班ごとにまとめた考えを、タブレット端末や電子黒板を使って発表しました。

・2年生 数学「連立方程式の解き方」の学習

かっこを含む方程式の解き方について、教え合い学習をしました。

・3年生 社会「憲法」の学習

憲法、法律、命令・規則の違いについて、資料集をもとに学習しました。

委員の皆様からは、授業に関して、タブレット端末の使用状況についての質問がありました。

この他、グランドデザイン、学校だより、子どもの貧困に関する新聞記事等、いろいろな質問をいただきました。

今後の西山中学校の教育活動について、新たな視点をいただいたことに感謝申し上げます。

また、紹介が遅れましたが、去る6月16日には、学校評議員会を実施しました。

授業参観の後、昨年度末の学校評価の結果を教務主任が説明し、質疑・意見交換を行いました。

続いて、今年度の学校経営方針とグランドデザイン及び学校評価計画を校長が説明し、質疑・意見交換を行いました。

新型肺炎ウイルス感染症対策の緩和、働き方改革の視点から、学校の様々な教育活動の再点検が行われています。

加えて、地域の皆様からの学校に対する期待(地域への貢献、地域とのつながりの深化)があります。

ご指摘いただいた内容について、今後検討や協議を進めます。

地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりのために、今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

令和5年6月20日 上越地区大会の結果・その2

昨日、軟式野球とバレーボールの地区大会が行われました。

(結果の詳細は、新潟県中学校体育連盟のWebページをご覧ください。)

<軟式野球>

瑞穂中、第二中とともに編成した「柏崎北部」チームで参加しました。

健闘しましたが及ばず、初戦で敗退となりました。

<バレーボール>

妙高高原中との合同チームで参加しました。

予選リーグ2敗で、決勝トーナメント進出はなりませんでした。

いずれの競技も、平日は自分の学校で、休日のみ他校との合同練習で、チーム力を高めてきました。

特にバレーボールは、6月に入ってからの練習試合が、初めてのチームでの活動でした。

準備段階での大きなハンディがありましたが、最後まで一生懸命プレーしました。

両競技の参加選手のみなさん、お疲れ様でした。

ご支援くださったご家族や指導者のみなさん、大変ありがとうございました。

大会は残り2日となり、卓球部男女が23日の団体戦、24日の個人戦に臨みます。

県大会出場権獲得を目指してがんばりましょう!

令和5年6月17~18日 週末のできごとから

先週末の動きを振り返ります。

<6月17日(土)>

日本リトルシニア中学硬式野球協会の日本選手権信越大会が行われました。

当校の生徒も在籍している柏崎リトルシニアは、6月4日の1回戦、10日の2回戦を勝ち抜き、3回戦に臨みました。

惜しくも敗退となり、日本選手権出場はなりませんでした。

<6月18日(日)>

柏崎市水害対応総合防災訓練が行われ、西山中学校体育館も避難所の一つとして開設されました。

柏崎市のホームページに掲載された内容によると、西山町事務所やいきいき館などで、以下の訓練が行われました。

○西山・二田地区住民避難と連動した職員災害対応訓練

○浸水想定区域内にある高齢者施設利用者の避難

○別山川の堤防決壊を防ぐため消防団による土のう積み訓練の実施

○避難長期化に備え、災害状況に応じた物資の供給ルート決定、供給訓練の実施

○本部と西山町事務所での情報共有訓練を実施

○ドローンを活用した現地状況の共有

昨今、水害の規模が大きくなっています。いわゆる線状降水帯の発生の頻度が高くなっていることによるものです。

西山中学校区も例外ではありません。

柏崎市洪水ハザードマップによると、別山川流域では、場所によって5~10mの浸水深が想定されています。

水害に限らず、災害は「起きないだろう」ではなく、「起きるかもしれない」という意識を普段からもちましょう。

そして、こういった機会をきっかけに、いざという時に備えての準備を、整えておきましょう。

令和5年6月15日 上越地区大会前半の結果

<陸上競技>

2日間の全日程を終了しました。今大会の結果、次の入賞、及び今後の大会出場が確定しました。

○入賞(男子走幅跳 優勝、女子200m 4位、女子低学年4×100mリレー 6位)

○県総体出場(男子走幅跳、女子200m、女子4×100mリレー)

○県通信陸上大会出場(共通男子走幅跳、2年女子100m、3年女子100m(2人)、共通女子200m、共通女子4×100mリレー)

入賞及び上位大会進出のみなさん、おめでとうございます。そして、参加した全選手、お疲れ様でした。

<卓球>

大会1日目が終了しました。

団体戦は、男女いずれも予選リーグを全勝、順位決定戦でも勝利し、各グループ1位となりました。

これで2日目のトーナメント進出が決定しました。2連勝すると4校での決勝リーグ入りとなります。

そして、決勝リーグで3位までに入ると、県総体出場権を獲得します。健闘を祈ります。

また、3年男子2組が参加したダブルスの部は、残念ながら入賞はなりませんでした。

(結果の詳細につきましては、新潟県中学校体育連盟のWebページをご覧ください。)

令和5年6月12日 明日から上越地区大会

いよいよ明日から上越地区大会です。

各競技の大会日程及び会場は以下のとおりです。

陸上競技:13日(火)・14日(水) 高田城址公園陸上競技場

卓球:14日(水) 柏崎市総合体育館、23日(金)・24日(土) 上越市総合体育館

野球(瑞穂中・第二中とともに、「柏崎北部」として出場):

19日(月) 糸魚川市美山球場、23日(金) 佐藤池野球場、24日(土) 高田城址公園野球場

バレーボール(妙高高原中と合同チームで出場):

19日(月)・24日(土) かきざきドーム、23日(金) 刈羽村ラピカ

卓球の2日目、野球・バレーボールの2・3日目は、勝ち進んだ場合に参加となります。

引率計画等の詳細は、各部から配付されている文書をご覧ください。

今日の放課後、激励会を行いました。各部の力強い決意が表れていました。

明日からの各部・各選手の健闘を期待します。

保護者やご家族、地域の皆様もご支援をよろしくお願い申し上げます。

令和5年6月2日 前期中間テスト直前

5月31日から、定期テスト前の部活動停止期間に入っています。

各学年の学年だよりを見ると、直前の追い込みをがんばっている人、勉強法に悩んでいる人など、様々な姿が紹介されています。

特に1年生にとっては初めての大きなテスト。

経験してみて初めて、準備と結果を振り返って、次への備えにつなげることができます。

まずは、「やれるだけやってみよう!」

みなさんの健闘を祈ります。でも、体調維持のため、睡眠は適切にとってください。

なお、明日・明後日、一部の生徒が、保護者及び本人の了承、顧問または保護者の引率、校長の承認のもと、大会や記録会に参加します。いずれも上位大会につながるものであることから、特例として参加します。

(15:05 一部修正しました。)

令和5年5月22日 全校朝会

4月末からの各種大会の表彰を全校朝会に先立って実施しました。

この週末に行われた、ニッタク杯争奪柏崎卓球選手権大会の中学男女各団体戦の結果は、

男子Aチームと女子が1位、男子Bチームが3位でした。

優勝各チームには、賞状とカップが贈られました。

優勝・入賞したみなさん、おめでとうございます。

さて、今日の朝会では、次の3点について話をしました。

①基本的な感染症対策は継続するとともに、マスク着用等は個人の判断で適切に行うこと。

②2週間後の前期中間テストへ向けて、毎日の授業を大切にし、復習を継続にすること。

③約1か月後の上越地区大会へ向けて、チームで心を一つにすること。

楽をして良い結果は得られないこと、苦労をいとわないことを話しました。

チームとして課題をぶつけ合う機会も、残り少なくなっています。

互いに高め合うために、もう一度チームの状態を見つめ、目標とその達成へ向けての取組を再確認しましょう。

令和5年5月18日 校内タイムトライアル

5月18日、リニューアルして4回目となる校内タイムトライアルを実施しました。

4月から保健体育の授業中、長距離走に取り組んできた成果を表す日です。

前日からの季節外れの暑さの中、思うようにタイムを伸ばせなかった生徒も多かったようですが、

男子1名、女子5名が過去4年間の歴代トップ10に入るタイムを記録しました。

個々の目標達成へ向けて、参加者全員ががんばりました。

レースに参加できなかった生徒も、補助役員で貢献しました。

レース前後では、互いに励まし、称え合う姿が随所に見られました。

また、レース後の授業では、振り返りと今後の行事に向けての決意表明を行いました。

学年や学校全体での一体感が、今後の行事を通して高まることを期待します。

西中生のつながりを築き上げてください!

最後になりますが、暑い中応援に駈け付けてくださった皆様、ありがとうございました。

今後とも西中生への熱いエールをお願いいたします。

※疲れや暑さの影響が残っている人もいます。十分に休養をとってください。

令和5年5月15日 学級目標の達成へ向けて

先日の生徒総会で、各学級の学級目標も紹介されました。

1年生 同心協力 ~ みんなでチャレンジ・みんなでフォロー ~

2年生 勇猛果敢 ~ 認める・高める・みなひとつ ~

3年生 大黒柱 ~ step by step ~

今日の1限の学活では、それに関する話し合い等の活動を行いました。

目標の達成へ向けた日々の活動の積み重ねを大切にしてください。

○1年生 学級目標のデザインについての話し合い

○2年生 席替え・一日一発言運動についての話し合い(デザインは完成済です)

○3年生 学級目標のデザイン作成

令和5年5月11日 生徒総会

今年度第1回の生徒総会が行われました。

出張のため、実際の様子を見ることができませんでしたが、振り返りの中から一部を紹介いたします。

例年は、「質問者の質問→委員長の回答→質問者の応答」で終わることが多かったのが、今回はそれに加えて「→委員長の一言」があって、いわゆる2ラリーの「やりとり」が感じられました。

委員長の一言の中には、「そうではない。こういう視点、目的で考えている。」とはっきり答えられるものもあったので、さらに意見を述べることができるように、今後も経験を積んでほしいと願います。

校内タイムトライアルのご案内

校内タイムトライアルは、以下のような日程で実施予定です。

5月18日(木) (雨天時は、5月24日(水)に延期)

9:30 開会

9:50 男子Bスタート

10:20 女子スタート

10:40 男子Aスタート

11:20 閉会

ご都合がつきましたら御来校いただき、生徒達への励ましの声援をよろしくお願いします。

令和5年5月9日 西山教育振興会総会実施

二田小・内郷小・西山中の3校の教職員で組織する「西山教育振興会」の総会が行われました。

それに併せて、全校の授業参観を実施しました。

この総会自体が4年ぶりの実施でしたので、小学校の先生方に授業を見ていただく機会がなかったため、生徒の成長した姿に驚かれた様子でした。

また、下校時と会の休憩時間帯が重なり、生徒が小学校の先生と久しぶりに会話を交わす様子も見られました。

総会後は、生徒指導、特別支援教育、教務主任の部会に分かれて、今年度の活動計画を確認しました。

(学力向上部会は、他の出張と重なったため、別日程で開催します。)

今後も3校が協力して、西山の子どもたちの成長を支えてまいります。

以下は、授業参観の様子です。

1年:国語 ダイコンは大きな根?(論説文の読み取り、比較を表す言葉)

サポート1:自立活動 タブレット端末の使い方(ホームページ閲覧、タイピング練習など)

2年:社会 鎖国(4か所の窓口とその理由を調べる)

3年:保健体育 長距離走(タイムトライアル)

令和5年5月8日 大型連休が終わりました

<1限・連休明け最初の授業時間>

全学年で、「5月の心のチェック」、「教育相談アンケート」を実施しました。

大人にとっても、子どもにとっても、5月は不安定になりやすい時期です。

不安を感じている人は、相談してください。声に出すだけでも構いません。

その他の活動では、1年生は、大型連休中の思い出を書いていました。

2年生は、早速学級担任と教育相談を開始しました。(相談者以外は、学年主任が監督のもと、教室で自習です。)

3年生は、学級目標の達成へ向けて、生徒会活動とも関連した話合いを行っていました。

それぞれの学年が、学校生活の再スタートを切っています。

<大会結果報告>

この連休期間中に行われた2つの卓球大会で、入賞者がありました。

4月30日:第61回ニッタク杯争奪上越地区四市一郡卓球選手権大会 中学男子 第5位

5月3日:柏崎卓球選手権大会会長杯 中学生男子の部・中学生女子の部 いずれも第3位

おめでとうございます。

令和5年4月28日 今年度最初の基礎テスト 他

当校では、年間4回の定期テストの他に、国語・数学・英語の3教科で、年間各3回の基礎テストを実施します。

今日は、今年度最初の基礎テスト、国語の漢字の読み書きの問題でした。

特に1年生にとっては、中学校生活最初のテスト。(NRTは除く)

採点結果が返ってきたら、好成績の要因あるいは改善点の原因を分析しましょう。

そして、それを貴重な経験として、次の機会へ生かしましょう。

基礎テストの出題内容である漢字、計算、英単語は、いずれも各教科の土台となるものです。

現代は様々なツールがあり、ちょっとした操作で答えが分かり、とても便利です。

しかし、それらが与えてくれる情報が正しいかどうかを最終的に判断するのは、私たち自身です。

より正しいと思える判断をするためには、私たち自身が確固たる土台を築くことが必要です。

がんばれ、西中生!

さて、今日で4月の登校日も最後です。

寒暖の差が激しい月でしたが、それが原因で体調を崩すことを「春バテ」と言うのだそうです。

5月に入ると、5連休が待っています。5月上旬は、高温が続く予報だとか。

大会、レジャー、家の手伝い、宿題や家庭学習、ゆっくり休養、様々な過ごし方があると思います。

体調管理に努めて、来月も過ごしましょう。

令和5年4月26日 生徒総会へ向けて学級討議

5月11日に行われる生徒総会へ向けて、今日の6限に全校で学級討議を行いました。

既に多くの学校で行っていますが、当校でも議案書は電子データ化して、生徒のタブレット端末へ配布しています。

生徒会本部役員が分担して、各学級で説明を行った後、1年生は班単位で、2・3年生は各自で議案書を読みました。

今後、代議員会を行って、各学級から出された質問への回答の検討を依頼します。

各委員会が計画した「土台」と「つながり」を築くための取組が、全校生徒の積極性向上へとつながるのか、

深まりのある生徒総会になってほしいと願います。

令和5年4月26日 授業の様子から

1限と3限の授業を参観しました。一部を紹介いたします。

<1年・1限:理科 マツの花のつくり>

最初は、インプットしたことをアウトプットすることが大切、というお話から、分類のしかた、被子植物の花のつくりをテンポよく復習しました。

続いて、松の花の写真を見て、花が雄花と雌花の2種類あることを学びます。

教科担任の声にすかさず反応する生徒、思わず身を乗り出す生徒、多くの生徒が自然に引き込まれています。

<1年・3限:英語 数を英語で言うと…>

ウォーミングアップは、まず電子黒板を使って、フォニックス・アルファベット・ソングによる発音練習をしました。

続いて、教科担任の質問(今日の天気、今日の日付、4月のつづりなど)に対して、英語で正しく答えられたらその生徒を含む縦横いずれか1列が全員着席し、全員が着席するまで質問を繰り返す、という活動をしました。

今日のメインの活動は、数を英語で表すことでした。

0~20までは一つずつ、20~100までは10ごとに、発音練習しました。

<2年・1限:英語 「When」を使った文>

ジャンケンで役割を決め、お互いに尋ね合う活動です。ジャンケンの掛け声も英語です。

A:When you are free, what do you do?

B:When I am free, I ____.

回答例も、人気アニメのキャラクターを使って親しみやすく、表現意欲が高まる活動です。

この後、デジタル教科書を使い、英文の内容と絵が合っているか、の○×問題に取り組みました。

<2年・3限:保体 長距離走>

体育館で準備体操の後、長距離走のポイントを、電子黒板を使って確認しました。

「速い遅いだけではなく、どんな姿勢・フォームで、どんな走り方をするか、を考えて走ることが大切」です。

その後、外へ出て、コースの一部を駅伝形式で走りました。

<3年・1限:国語 「握手」ルロイ修道士の人物像>

井上ひさしの「握手」を教材に、登場人物のルロイ修道士の人物像を捉える活動を班別で行いました。

昨年度の新潟県中学校教育研究会の国語の研究授業でも取り組んだ、根拠を明らかにして理由を述べる活動です。

どんな人物なのか、その根拠を教科書から抜き出して、理由を自分の言葉で表現し、ワークシートにまとめました。

まとめたものを写真で撮影し、支援ソフトを使って教科担任へ提出しました。

当校の今年度の研究主題は、「目標達成へ向け、『できた・分かった』を実感できる授業づくり ~見通しをもたせ、主体的に取り組む態度の育成~」です。

今日の授業では、どの学年でも、目指す生徒の姿が見られました。

今後も、「主体的、対話的で深い学び」を実現できるよう、授業づくりに努めます。

令和5年4月22、23日 各種大会の結果

4月21日の部活動PTAには、多くの皆様からご参加いただき、ありがとうございました。

これから各競技のシーズンが本格的に始まります。

皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

生徒のみなさんも、多くの方々からの支えに感謝し、自分のもてる力を大いに発揮してください。

さて、4月22、23日の両日、今年で開設100周年を迎える柏崎市陸上競技場で、第52回柏崎陸上競技選手権大会が行われました。

男子走幅跳と女子4×100mリレーで優勝したのを始め、5種目で6つの入賞を果たしました。

特に、女子4×100mリレーは、7月に行われる全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会の参加標準記録を突破しました。

今後のさらなる活躍が期待されます。おめでとうございます!

令和5年4月21日 凡事徹底

今日は5限の授業参観後、生徒は放課でした。そのため、参観授業の直前に終学活を行いました。

3年生は3階教室から1階の第1理科室まで降りてくるので、授業後にまた戻らなくてもよいように帰り仕度をしてきました。

(授業後ただちに下校をする、時間短縮のためです。)

第1理科室の廊下の様子が、下の写真です。凡事徹底!

令和5年4月21日 授業参観

新型肺炎ウイルスの感染対策の緩和により、PTA総会、学年・学級PTA、部活動保護者会の開催に合わせて、久しぶりの全校授業公開を行いました。

保護者の皆様には、廊下や教室の後ろに並んでいただきましたが、中にはグループに近づいてご覧いただいた学級もありました。

ご多用の中、お子様の活動の様子をご覧いただき、ありがとうございました。

<1年:国語「シンシュン」>

音読の後、シュンタの心情やシンタとの関係が各場面でどのように変化したかを、各班でワークシートにまとめました。

その後、代表者が移動して別のグループで発表する形を繰り返して、学級全体で共有しました。

<サポート1:自立活動「話の上手な聴き方」>

教師の話の聴き方を見てよかった所を見つけた後、すごろくトークをして、話す練習と話を聴く練習をしました。

最後に話の上手な聴き方をまとめました。

<2年:音楽「フーガを説明できるようになろう」>

「フーガ ト短調」を聴き、主題が全部で何回演奏されたか、フーガはどのような音楽であるかを話し合いました。

最後に、フーガとは何かを説明できるようになりました。

<3年:理科「イオン」>

前時の復習でウォーミングアップをした後、いろいろな液体が電気を通すかどうかを調べる実験をしました。

結果はタブレットで撮影しました。この後、学習支援ソフトを使って教科担任へ提出する予定です。

令和5年4月19日 授業の様子から

1年生は標準学力調査実施のため、2、3年生の授業を参観しました。今回も参観時間帯中の活動の紹介です。

2年生は3限数学、4限英語がいずれも電子黒板を使ってデジタル教科書での指導でした。

・数学では、例題の解き方の一部分が隠されたものを拡大して映し出していました。

分配法則を使った、(数)×(多項式)の計算の仕方を、復習を交えて学習しました。

・英語では、音読機能を使い、機械の音声に続いて生徒が発声する形で、2回ずつ繰り返していました。

3年生は3限音楽、4限理科がいずれもペアやグループの学習でした。

・音楽は、「情景をイメージして歌おう」:「花」の範唱→歌詞の情景の確認→全員で歌う、という流れでした。

1番の歌詞の情景を教科担任がイラストを交えて説明した後、2、3番はグループごとに話し合いました。

話合い活動で情景のイメージを深めたことで、より感情を込めた歌唱ができたでしょうか。

・理科では、教科担任が作成したスライドショーをもとに、電子黒板を使ってイオンの学習をしました。

今までの化学変化の仕組みの復習で、2種類のイオンがどういった動きをするのか、近くの席の生徒と説明し合いました。

後半の身近なイオンの話の中で、「足がつるのはある特定のイオンが足りない場合もある、みんなの身体の中にもイオンが流れている」との教科担任の説明に対して、「えぇ~~」と素直な反応が返っていました。

声には出さずとも大きくうなずいたり、身振り手振りを交えて説明したり、子どもたちの動きは様々です。

主体的に学習に向かっている、学びが深まっていることを、それぞれの教科担任が授業の中で見取っていきます。

令和5年4月18日 生徒朝会

今年度初の生徒朝会が行われました。

開始予定時刻の8時15分よりも早く整列が完了したため、2分ほど早めて開始しました。素晴らしい!

前半は、生徒会長が今年度の西友会スローガンを発表し、それに込められた思いを全校生徒へ伝えました。

「築(きずく) ~支え合い・高め合う~」

《全校アンケートで多く上がった「積極性が足りない」という課題の解決へ向け、まずは当たり前のことが当たり前にできるという土台と、一人ひとりが力を発揮するために、支え高め合える仲間とのつながりを築く必要がある。》

このような思いから、スローガンの柱を、①土台を築く、②つながりを築く、として、専門委員会活動を中心とした普段の活動を土台として取り組み、縦割り班活動の充実や意欲的に行事へ取り組める雰囲気づくりにより、縦・横のつながりを強めていく、という決意が述べられました。

後半は、第1回専門委員会から第1回生徒総会へ向けた流れについての説明がありました。

どの生徒も、聞く姿勢がとても真剣でした。

自治自浄を掲げている西山中学校の生徒会活動です。

生徒一人ひとり、そして集団の成長へとつながる、土台とつながりを築いていけるよう、あらゆる場面で、全校で課題意識をもって取り組んでいきましょう。

期待が高まる朝のひとときでした。

令和5年4月12日 授業の様子から

今週は、本格的に授業が始まる週です。

1年生が、徐々に中学校生活に慣れていくために、今日から3日間は、5限で授業を終了し、その分部活動見学の時間を確保しています。

今日の5限の各学級の授業の様子を参観しました。いずれもわずかな時間だけのため、参観した時間帯の活動であることをご了承ください。

1年生は英語。I’m __. I like __.で自己紹介をしていました。既に小学校で外国語活動として取り組んできています。英語による表現力を、これからもっと身に付けていきましょう。

2年生は社会。鉄砲伝来、一向一揆といったキーワードが並ぶ、室町・戦国時代の歴史の学習でした。現代は歴史の積み重ねの上に成り立っています。過去にも学ぶことはたくさんあります。

3年生は数学。式の展開の第一歩、単項式と多項式の乗法でした。様々な公式をこれから学びます。一つ一つが別々のものではなく、つながりがあることが意識できるとよいですね。

サポート1は国語。いろいろな言葉から連想するものを発表していました。パンと言えば、「メロンパン」、「アンパンマン」!

サポート3では、自分の好きなこと(もの)2つと、今年がんばりたいことを自己紹介で一人ずつ発表し、その後関連する質問を受けていました。私が途中でお邪魔したために、2つが3つに増えてしまった人、ごめんなさい。

まだ今年度の授業は始まったばかりですが、生徒の興味・関心が高まり、考えてみよう・やってみようと思える学習をそれぞれの教科で進めてまいります。

(授業の様子は、随時紹介いたします。)

令和5年4月11日 西友会オリエンテーション

5,6限に新入生へ向けた「西友会オリエンテーション」を実施しました。

2,3年生が、委員会活動や部活動の魅力を紹介し、1年生の選択に役立ててもらう企画です。

本部と各委員会はスライドショーを作成し、タブレット端末からミラーリングさせての紹介でした。

各部活動は、普段の練習の様子を、実技を交えて紹介しました。

最後は、応援団長が先頭に立ち、2,3年生全員から1年生へのエールで、会を締めくくりました。

今回、2,3年生にとっては、自分たちが所属する委員会や部に入ってもらいたい、という思いを表現する場でした。

これから、自分の思いを適切な形で表現する場面に出会うことが増えてきます。

今回の経験を糧に、成果と課題を明らかにして、さらに表現力に磨きをかけてほしいと願います。

あなたたちならできる!

※地域活動部、社会体育の写真は都合により未掲載です。ご了承ください。

令和5年4月10日 学校生活ガイダンス・他

<その1>

1限に、学校生活ガイダンスを行いました。

職員が、学習指導・生徒指導・給食指導・保健指導の4つの内容について、タブレット端末を使い、スライドショー形式で説明しました。

・「学習」とは、努力して困難に立ち向かうこと。「自己実現」のためであること。学校生活全般が学習であること。

・「安心・安全」に過ごして「確かな成長」を目指すこと。「集団の力」を高めて「一人一人の力」がたくましく成長できること。

など、キーワードを随所に絡めながらの説明でした。

感心したのは、約40分に及ぶ説明の間、誰も姿勢が崩れることがなく、下を向いたり、眠気に襲われたりする生徒の姿が、全く見られなかったことでした。

<その2>

3限に、外でにぎやかな声がする、と思って窓を開けたら、3年生が集合写真を撮っていました。

今年は桜が早く盛りを迎えたため、残念ながら花がほとんど残っていませんでしたが、温かな日差しの中でみなさんの笑顔が輝いていました。

<その3>

2、3年生は、サポート学級も合わせて、4限から通常の教科の授業がスタートしました。

どのクラスもオリエンテーションでしたが、新年度を迎えて「やるぞ!」という気持ちがみなぎっていました。

1年生は引き続き学級活動の時間で、日常の仕事の分担決めや、リーダー選出に関わるお話がありました。

今日から給食や清掃の活動が始まります。早く学校生活に慣れるとよいですね。

<その4>

午後、1年生は自転車教室を行いました。

柏崎警察署地域課西山駐在所、同交通課交通指導係の方々3名から、講師としてお越しいただきました。

自転車に乗る前に、点検の仕方のポイントについてご指導をいただいてから、学校~礼拝踏切~下山田折り返しのコースで実際に走りました。

「ヘルメットを着用しているか(特に首のひもが緩んでいないか)、サドルに座って足が地面に着くか、ブレーキは効くか、ベルがしっかり鳴るか、ライトはつくか、タイヤの空気圧は適切か」

これらのポイントは、みなさんの命を守るためのものです。毎回必ず確認して、安全に登下校しましょう。

令和5年4月7日 入学式

4月7日の午後、33人の新入生を迎え、入学式を行いました。

新型肺炎ウイルス感染症の感染対策の緩和により、ご来賓の皆様にも参加していただきました。

ご多用のところ、大変ありがとうございました。

新入生のみなさんには、二つのお話をしました。

・入ってくる情報を整理して正しいと思える判断をする力を身に付ける。

(判断基準は、自分にとっても他の人にとってもよい、となるように。)

・一人ひとりが意欲的に行動するためには、集団の力が必要である。

(一生懸命な人を応援する。うまくいかなくても受け入れて励ます。うまくいったら一緒に喜び、褒め称える。)

2,3年生のみなさんにも、集団の力をさらに高めてほしいと願います。

新入生代表からは、「何事にも全力、最後まであきらめない、相手の気持ちを思いやる、生徒会活動をがんばる」と、力強く誓いの言葉が述べられました。

西山中の伝統を受け継ぐ子どもたちの姿勢が表れた、素晴らしい誓いでした。

令和5年4月7日 新任式・始業式

令和5年度の教育活動がスタートしました。

去る7日に、今年度着任した5人の職員の新任式、前期始業式を実施しました。

前期始業式では、3人の代表生徒が決意発表をしました。

・部活動で好成績を収めるために、普段の練習から最後まであきらめない。互いに支え合って声を掛け合う。

・勉強を毎日2時間以上、部活動のきついトレーニングに耐える。あいさつや正しい言葉遣いなど、当たり前のことを当たり前に行う。

・行事では一団となったが、日常生活ではあいさつや言葉遣いを改善する。日々の積み重ねが大切である。

いずれも、毎日の積み重ね、一日一日を大切にする、という心の表れです。

もう今から20年近く前になりますが、イチロー選手が大リーグの年間最多安打記録を更新した時の記者会見で述べた言葉です。

「小さいことを積み重ねる事が、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。」

西山中学校のみなさんも、小さいことをコツコツと積み重ねることをいとわない、そんな生活を送ることを願います。

令和4年度 終業式

令和4年度の終業式を行いました。

話の準備としてプロジェクターを設置していたのですが、1年生の2名の男子が教務主任を進んで助け、ステージ上の演台の設置やスクリーンの移動、スピーカーの設置等、率先して手伝ってくれました。困っている人がいたら進んで助ける、素晴らしい姿でした。

やがて、全校生徒が体育館に集まってきました。はしゃいで飛び回る生徒など一人もなく、生徒たち自ら次第に列を作り並んでいます。誰の指示でもなく、頃合いを見て団長が「基準列!」と号令をかけ、整然とした隊形が整いました。

なんと、素晴らしい姿だろう…

と、感心してみていました。その後、3人の学年代表と生徒会代表が一年間を振り返りながら、進級する自分たちに向けての更なる課題を話してくれました。立派な姿でした。

さて、それに負けずに、私の話ですが、年度の終わりでもあるので「西山の未来と可能性」といった話をしました。

スクリーンにアメリカ合衆国を映し質問します。「アメリカは日本の何倍の国土か?」「日本がすっぽり入っているが、北海道から沖縄までの距離は?」と。わかっている生徒は少なかったようです。

「アメリカの経済の中心は?」という質問には「ニューヨーク!」という答え。スクリーンに摩天楼、ウォール街の経済の中心地を映します。アメリカどころか世界の経済の中心ともいえる都市でえす。「さて、東海岸のこの都市。大都会から随分離れたこの都市を知っている人?」という質問に挙手はありませんでした。私は、シアトルを指していたのです。日本の端から端までが約3000km。シアトルとニューヨークの距離は3890km。いかに離れているか。1980年代はインターネットも普及していないので、都会から離れているということは情報もすぐには手に入らない、いわば田舎です。」次に、世界を席巻する巨大企業の本社のロゴを映し出しました。すべて生徒たちがよく知っていて「知っている人?」という問いに大きくうなずいていました。

「スターバックス、アマゾン、マイクロソフト、コストコ。なぜ、大都会から3890㎞も離れたこんな田舎で世界企業が現れたんだろう?」と、問いかけました。「特に、アマゾンやコストコの特徴は?」と問うと、頷く生徒がいました。

「これら企業は、アイデアと工夫で、そして田舎だからこその広大な土地を利用し、巨大倉庫を作ることができたし、そこから物流ネットワークを生かして発展した」ことを話しました。スターバックスはコーヒーにイタリアンテイストを生かし、誰もが求める美味しさ、居心地の良い空間を提供し、世界の人に求められていきました。マイクロソフトは、もちろん、新たなアイデアでテクノロジーを駆使し、コンピュータのOS(オペレーションシステム)を構築し、コンピュータというただの箱を命令・指示によって、いろんなことができるようにしました。

つまり、アイデアが大切で、何にもないといういなかが、発展の土台となったということです。生徒たちに、地図を見せました。「ここに見覚えはあるよね?」と問うと、「西山インターだ」と答えが返ってきました。「西山には、都会のような高層ビルはないかもしれない。でも、何にもないことがチャンスに変わる。人は、インターネットではお腹いっぱいにならない。注文はできても、本物の「モノ」が届かないと、手に取ることも食べることもできない。おいしい米は、都会では作れない。こんなに近くに、日本中の窓口となる高速のインターがあるところはない。みんなのアイデアが、やがてこの西山でチャンスとなるかもしれないね」と、生徒たちに語り掛けました。

自分の住んでいるところに、郷土に誇りを持ち、自信をもって今後も生活をして欲しい、と願って、そして未来は自分たちの力で変えることができる、という彼らの可能性を信じて、令和4年度の私の仕事を終えました。

保護者の皆様、地域の皆様、今年一年間の西山中学校への御協力御支援に心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

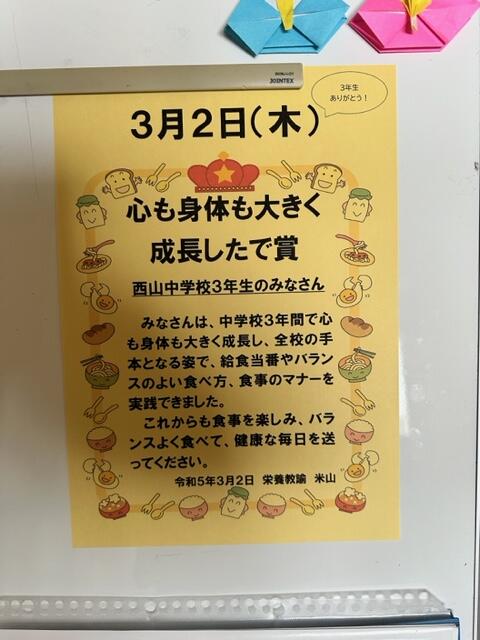

最後の給食

令和4年度の給食が本日で最後となりました。

一年間を通じて、栄養バランスの整った食事を提供してくれました。そして、季節感を取り入れたり地場産の野菜を扱ったりしながら、食についての大切な知識も教えてくれていたことに、深く感謝です。

御家庭でも、「今日の給食はなんだった?」など、学校生活の話題のきっかけに、子供たちに問いかけて下さっていたことと思います。ぜひ、「最後の給食どうだった?どんなメニューだったの?」と、会話してみてください。

家庭内のコミュニケーションが家族の健康性を高める、という研究があります。どうぞ、今後とも子供たちへの働きかけを継続していただけたらと思います。

令和4年度の締めくくり ~進級に向けて・1年生~

令和4年度の締めくくり ~進級に向けて・1年生~

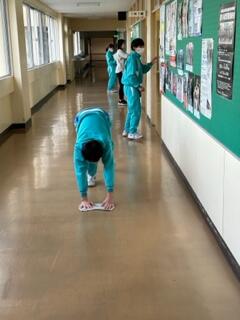

1年生たちが、1限から何やら作業を始めていました。

明日の終業式を前に、新入生に引き継ぐであろう、一階の教室や廊下、生徒玄関の靴箱等をきれいに清掃してくれています。ごしごし、きゅっきゅと、とても熱心に、一生懸命やっています。また、その表情が穏やかで暖かで。迎える新入生のためにという思いが溢れていました。

心はもう、立派な先輩です!

今日を入れてあと二日。良い締めくくりをしましょう。

令和4年度のしめくくり ~1年生・英語~

令和4年度の授業も残り少しとなりました。

英語の授業で、ネイティブな発音で楽しく教えて下さるALTのコートニー先生の授業も今年度は最後となりました。コートニー先生が英語でクイズを出しています。その答えを班員で協力して英語で回答しているようです。歴史的な名所の問題は、その地名の英語での呼び方をしっかり聞き取り、その名所が何という国にあるのかを英語で応えるという、なかなかレベルの高いクイズでした。

何より、楽しみながら学んでいる姿勢がすばらしい!頼もしい1年生たちでした。

旅を自分たちの力に! ~事後学習・2年生~

無事、元気に修学旅行から帰ってきた2年生たち。

代休後、元気に登校してきました。寂しかった学校が、ぱっと明るくなったようです。早速総合的な学習の時間で、レポートを作成。事後学習に取り組んでいます。その中の項目で、「自分の取組」「全体の取組」の充実度を評価する欄がありましたが、自信をもって100%と記入している生徒が多かったです。きっと、楽しい旅であっただろうということが伺えました。

旅の道中では、時間を守り何事も早めの余裕をもって行動していた、と報告がありました。旅を充実させるため、また仲間の迷惑にならないようにするため、決められた時間に就寝ししっかりと睡眠をとり、疲れを取って健康に次の日を過ごそうとしていた姿勢は100点満点です。仲間と過ごす夜は、なかなか興奮が冷めず、早く寝ることができない生徒が多いものですが、本当に立派な姿です。

さすが、最高学年です。偉いぞ、令和5年度のリーダーたち!

間もなく到着

間もなく到着

19:00

長岡ドーム前を通過と聞きました。予定どおり19:30には到着し、解散式ができそうです。保護者の皆様お待たせいたしました。お迎えのご準備をお願い致します。

最終日 その3

最終日 その3

眩しいばかりの太陽!春爛漫です。

東大寺、そして大仏殿です。歴史の教科書では必須の文化財を、生で見る貴重な機会です。京都は何回か行く機会があるかもしれないですが、奈良はなかなか行かないもの。大仏の大きさに驚嘆するとともに、それを成し遂げた人々の苦労を感じて欲しいものです。天然痘という感染症が大流行し、人心の不安を一掃し平和な世の中を取り戻したい、として建立された奈良の大仏。コロナ禍の現在にも通するものがあることに思いをはせてほしいと、社会科教師は願うのです。

最終日 その2

最終日 その2

奈良到着です!

昨日と打って変わって、眩しいくらいの日差し。汗をかきそうな陽気です。

3日目 最終日!

3日目 最終日!

夢のような時間は、矢のように過ぎ去り…

早くも最終日となりました。多少体調を崩した生徒も今日の朝には良くなり、朝食です。しっかりと腹ごしらえをしたのち、最後の見学地「奈良」へと向かいます。今日は。関西方面の天気予報も良く、絶好の条件で東大寺等を見学してきます。

2日目 その4

2日目 その4

昼食後は、清水寺へ!

自由行動もあり、生徒たちが一番楽しみにしている場所かもしれません。音羽の滝で何のお願いをしたのやら…

その後、祇園よしもとでお笑いライブ。笑って笑ってまたお腹が空いて。夕食後は、京都の旅の記念となる「絵付け」と「念珠」制作。夜も夜で体験学習と盛りだくさんの一日でした。今日は、天気があまり良くなかったのですが、明日は晴れ予想。最終日奈良もいい日になることでしょう!

2日目 その3

2日目 その3

清水順正 おかべ家で昼食。

豪華な昼食!うらやましい。これで、午後もまた頑張れる!

2日目 その2

2日目 その2

嵐山から、金閣へと移動。少し小雨が降るあいにくの天気ですが、生徒たちの心の炎は燃え上がっています!

修学旅行 2日目

修学旅行 2日目

2日目です。

昨晩はどんな夜を過ごしたのでしょうか。さて、今日は、嵐山方面です。あの有名な竹林を見学。天気が良いと、つくりんの隙間からこぼれる光がとっても荘厳な雰囲気を醸し出すのですが…

修学旅行 1日目

修学旅行 1日目

学校を出発し、長岡駅へ!

そして、上越新幹線に乗り込み、東京駅につきました。そして、乗り換え。東海道新幹線に乗ってようやく京都市到着しました。生徒たちは元気な様子だと、連絡が入りました。

見学個所は、平等院鳳凰堂、伏見稲荷…平等院は10円玉に描かれていて大変有名ですね。大修復を経て、平安時代の彩を取り戻したと聞きます。大変美しい寝殿造りを生徒たちはどんな気持ちで見ていたでしょうか。

修学旅行へ出発! ~出発式~

修学旅行へ出発! ~出発式~

3/12 7:00 いよいよ修学旅行出発の時です。

日曜日ではありますが、みんな気合十分。うっかりと少し遅れた生徒もいましたが、そんなこともこの朝のみです。規律を正し、集団行動をしっかりとして、旅行行程を守っていきます。

出発式を終え、いざ出発です。日曜日で休日にもかかわらず、生徒たちの準備を支えて下さったり、学校へ送ってくださったり、果ては見送りと、保護者の皆様に感謝いたします。楽しい思い出をたくさん作りたくさん学んで帰ってくる3日間としてきます。

いよいよ修学旅行Ⅱ ~2年生~

修学旅行が、明後日に迫ります。

しおりの内容を頭に叩き込んで、いざ出発です。駅や見学場所では、周りの人の迷惑にならないよう、集団としての行動を身に付けておく必要があります。今日は、駅などの狭い場所での集合隊形の確認や人員報告の練習をしていました。

新幹線ホームや京都駅など、人でごった返す中、しっかりと隊形を取って指示を聞くことはとても大切です。全員が、無事に学んで楽しんで、一回り大きくなって西山に戻ってくることを楽しみにしています。明日は土曜日で、出発まで一日空いてしまいますが、しっかりと荷物と心を整理して、元気に登校してきてほしいです。

いよいよ、修学旅行! ~2年生~

いよいよ、修学旅行! ~2年生~

3年生が卒業し、いよいよ2年生たちの出番。

事前学習した物事を、実際に間近で見たり聞いたり、体験として学習を深めてきます。そして、修学旅行の大切なところは、中学校生活で今まで学んできたこと身に付けてきたことが、実社会の中で発揮できるかを試す場でもあるということです。

・ 時間を守った行動 「5分前行動」

・ 誰にでも率先してするあいさつ 「おはようございます」「こんにちは」

・ お世話になった方々への感謝 「ありがとうございます」「お世話になりました」

・ 個々の健康管理 「十分な睡眠」「早起き」「好き嫌いなく食べる食事」

・ 清潔な身の回り 「清掃」「ゴミの整理」「荷物の整理」

これらのことをしっかりとできるかどうか、自分の力を大いに試してきてほしいものです。私はついていけませんし、保護者の方々も同じです。だからこそ、帰って来た時に成長ぶりが分かるというもの。いろんな物事を吸収してきてください。立派な姿で帰ってくることを楽しみにしています。

「それでこそ、令和5年度のリーダーたちだ!」という言葉を用意して待っています!

運命の日・・・ ~公立高等学校一般入試~

3月7日は、卒業生たちにとって運命の日。入試の日です。

受検生徒が全員無事、試験会場に到着したと聞いて、一安心。全力を出し切ってくれることを祈るのみです。

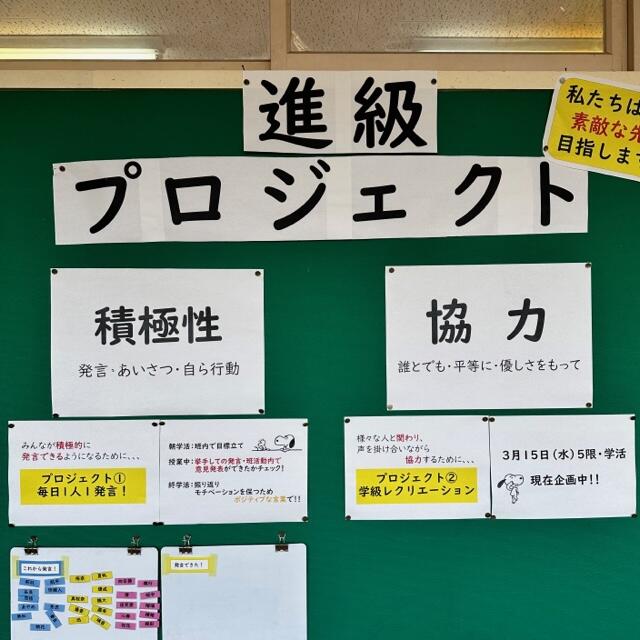

その日、在校生は一年間の学習内容の定着を見る、確認テストを受けていました。一年生の廊下には、すでに先輩になるための意欲的な取組が掲示されており、テストを受ける態度も真剣そのもの。すばらしい集中力を発揮していました。進級プロジェクトは飾りではないことを実感する嬉しい姿でした。

これなら、4月から後輩たちを引っ張っていくことができるな、と頼もしく思いました。

精神を鍛え 仲よく進む ~卒業証書授与式~

精神を鍛え 仲よく進む ~卒業証書授与式~

朝は雪もちらついた3月3日。午後に向けて青空広がる春めいた良き日に、卒業生たちがここ西山の丘を巣立っていきました。

証書授与の時には、一人一人がしっかりと目を見て、証書を受け取りました。呼名の返事も立派な声でした。卒業合唱は卒業生最後の共同の取組。全員で合わせた返事の声は体育館中に響き渡るほど大きく、大変尊敬できる態度でした。

無事歌い終えた彼らが退場をしていく。在校生の拍手も全力でした。とてもとても感動的な卒業式でした。来賓の方からも、「素晴らしかった。感動した。」とほめていただきました。一人一人が、自ら選んだ道へと歩み出しました。

無限大の可能性を持つ若き挑戦者たち。

おめでとう!

最後の給食・・・

今日は、3年生たちにとって最後の給食。

鳥からにわかめご飯、卵スープ、しょうゆフレンチ、牛乳。そして、「卒業おめでとう」と書かれたクレープです。

教職員になる以外は、二度と食べられない給食です。学生時代の良き思い出です。今日は食堂の入り口掲示は、卒業生たちへの「賞状」です。栄養教諭が心を込めて作ってくれました。いわば、「給食からの卒業証書」。気付けばいろんな人のお世話になっていることを噛みしめてほしいものです。

たくさんの人に教えられ、支えられ、励まされ、大きくたくましく育った卒業生たち。

いよいよ、明日は卒業証書を手にするのです。立派に堂々と、受け取ってください。

同窓会入会式

同窓会入会式

3年生たちがいよいよ西山中学校の同窓会に入会します。

同窓会長の永井さんに御来校いただきました。永井さんは西山中学校の第1期生です。二田・石地・内郷の三つの中学校が統合し作られた西山中学校。永井さんは、中学3年生の一年間をこの校舎で過ごしたそうです。校舎はピカピカでしたが体育館はまだなく、部活動をする時には前の中学校の体育館を使っていたそうです。永井さんの学年は154名もいたそうです。校舎を見て「あのころと変わらない」と話しておられました。

西山中を巣立つ卒業生たち。今後、就職や引っ越し等の人生の岐路に立つ時が来るでしょう。不安や心配事は必ずや訪れるはずです。そんな時に、3000名を越える同窓会の先輩たちが、きっと力になってくれるはずです。同窓生というものは、年齢こそ違えど、同じ学び舎で育った同じ想いを共有している方々です。「私も西山出身です」という一言で、心が通じる、固い絆がそこにはあるのです。

永井さんは、「困った時はぜひ先輩たちを頼って欲しい。今後社会に出て辛いことがあるかもしれません。しかし、続けること、努力を忘れないこと、当たり前のことをしっかりとやる、凡事徹底、この3つを大切にしてほしい」と激励の言葉を卒業生にくださいました。

3232名となった西山中学校 同窓会の一員です。どこへ行っても、西山の誇りを胸に、たくましく挑戦していって下さい。いよいよ、卒業式を残すのみです!

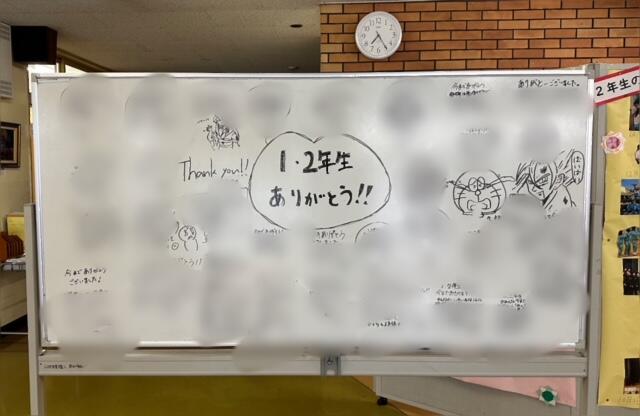

後輩たちへ ~贈る言葉~

後輩たちへ ~贈る言葉~

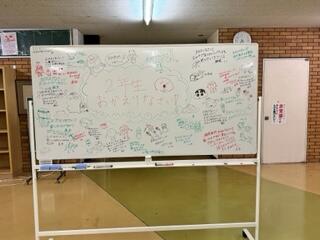

今朝学校に来ると、玄関にホワイトボードが出されていることに気が付きました。

3年生たちから、1,2年生に向けてのメッセージでした。

何と心温まる言葉にあふれていることか。人にやさしい、人を励ます、愛ある行動。学校が3年生たちのやさしさに包まれたかのようです。

3年生たち、本当にありがとう。

最後まで、自分たちに何ができるか、を考えて、そしてやり残しがないように考えて、自分たちのやれることをやってくれています。君たちと過ごす後2日を、とてもとても大切にしたい、と心から感じました。

感謝を込めて・・・ ~3年生・校内美化活動~

感謝を込めて・・・ ~3年生・校内美化活動~

今度は、3年生たちからのお返しです。

3年間の感謝を込めて、校内のいろんなところの清掃・整理整頓をしてくれました。今はまだ当たり前のように接している教室や図書室やそれらをつなぐ廊下。しかし、卒業してしまうとなかなか見ることもなくなってしまうものです。自分たちの思い出がたくさん詰まった学び舎をきれいに。きっと、自分たちの思い出が色あせず光り続けてくれるように。そんな願いを込めて働いてくれていたのではないでしょうか。

昼休みに、私のところにも二人の3年生がメッセージを届けてくれました。

私とは、1年間の付き合いしかなかった3年生たちでしたが、朝の挨拶の何気ない言葉かけや激励会や朝会の話を覚えてくれていることに、私はとてもうれしくて、胸がいっぱいになりました。

ありがとう。

その一言が世の中を温かくします。どうぞ、メディアから流される暗いニュースに心を貸さず、たくさんの人の想いに気付き、たくさんの人の中で生かされている自分に気付き、誰かへの感謝をいつも伝えられる人であり続けてください。

卒業式、迫る!

卒業式、迫る!

全校の卒業式練習が行われました。

厳かな雰囲気の中、証書授与や卒業合唱の体形づくり、卒業生の入退場と本番さながらです。

卒業生が主人公として全力をかける呼名の返事と証書授与の作法。在校生は、入退場の拍手と校歌の声で感謝の気持ちを伝えるしかありません。寒い体育館(暖房はすれど)ですが、拍手の動きで体が温かくなるよう、精一杯卒業生の門出を盛り上げてほしいものです。

歌声も、1回目より2回目、2回目より3回目とぐんぐん良くなってきました。ついに、練習は予行の一回だけとなりました。2月が終わります。いよいよ、3月!みんなの本気を束ねて、日本一の卒業式を行いたいと思います。

3年生 ありがとうWeek フィナーレ!

給食の時に、給食委員会が制作してくれた、3年生たちの「思いで動画」が上映されました。

3年生たちの西山中学校生活、3年間の軌跡です。給食を静かに食べながらでしたが、懐かしい過去の姿に時折笑いが込み上げていました。3年生たちの表情はとても良く、心より思い出動画を楽しんでいたようです。10分を超える大作で、見ごたえも十分でした。終わった瞬間、3年生たちから、万雷の拍手!新委員長も、やりがいを感じてくれていたようです。

プレゼント贈呈をもって、ありがとうweekのフィナーレとなりました。新副会長からメッセージがあり、場内はしっとりとした雰囲気。先輩と後輩の温かい心の交流が生まれていました。3年生に対する今までの感謝の気持ちを伝ええた後輩たち。そして、それをしっかりと受け止めた卒業生たち。本当に、素晴らしい西山中の生徒たち。

大感動の卒業式になること、間違いありません。3年生と過ごす最後の一週間。一分一秒も無駄にせず、過ごしていきましょう。お互いに、卒業式の練習に真剣に取り組んで、感動を創り上げよう!

マイキャリア講演会Ⅳ ~キャリア教育・1年生~

1年生のキャリア教育、「マイキャリア講演会」最後の講師は、柏崎ユニバーサルツーリズムセンターの押見さんです。

押見さんは、なんと西山中学校の二期生で、生徒たちの大先輩です。押見さんは、高校卒業後柏崎を離れますが、企業で働いたり、旅行の添乗員をやったり、専門学校の講師をしたり福祉事業所で働いたりしたそうです。一見バラバラに見えるお仕事が結びつき、今は「障害がある人たちにも、自由にいろんなことができる旅のお手伝いをしたい」と、ユニバーサルツーリズムというお仕事にたどり着いたそうです。

御自分のお兄さんが御病気をされ、車椅子の生活になりました。生まれ育った柏崎を思い出に焼き付けさせたいと、名所を巡ったそうです。しかし、砂利や急な坂が車椅子の走行を不能にしてしまったそうです。「生涯がある人には、観光の権利もないのか」という憤りや深い悲しみから、障害がある方を支え、旅を楽しむお手伝いがしたい、ということが、今のお仕事をするきっかけにもなったそうです。

生徒たちは、まず雪の上を普通の車椅子に乗り、いかに不自由かを体験しました。5cm程度の雪でも車椅子を押すことができなくなってしまうのです。押見さんはアクロという車椅子を北海道から取り寄せ、障害を持つ方々の観光に活用しているそうです。アクロなら雪はもちろん、砂浜でも走行が可能なのだそうです。

押見さんは、「人生にとって、何が役に立つのか、わからない。自分もまさか、柏崎に帰ってきてこのような仕事をするとは思っていなかった。でも、今人の役に立つ、誰かの力になれるということが、自分にとって大きな喜びです。」と、語ってくださいました。

一生懸命生きていること、頑張って働いていることが、何一つの無駄もなく確かな自分をつくっていく、ということを押見さんから学ばせていただきました。押見さんをはじめ、講師の皆様は「働くことはもちろん収入を得て、家族を支えること。しかし、自分の仕事が誰かの役にっつという実感が何よりも嬉しいし、働く意欲になっている」と同じことを教えて下さっていると感じました。

一年生たちは、マイキャリア講演会を経て、とっても成長したように感じます。講師の皆様、本当にありがとうございました。

そして、押見先輩に負けないよう、後輩たちはがんばります!今後とも見守っていてください。

3年生 ありがとうウィーク ~感謝のメッセージ~

3年生の廊下に、3年生一人一人に向けた「感謝のメッセージ」が掲示してありました。

1,2年生たちが、一生懸命書いた様子が文章から伝わってきます。部活で委員会活動で交流しお世話になったことへの感謝が多かったです。

心は「ことば」や「文字」にしないと伝わらないもの。

この取り組みは、3年生のためであり、一生懸命書いた1,2年生にとっても素晴らしい取り組みだと思います。

「ありがとう」という言葉で、教室が、学校が満ちていたら…

とっても素敵なことだと、私は思うのです。後輩たち、立派です。

第2回 学校評議員会

第2回 学校評議員会

今年度2回目の学校評議員会を開催しました。

西山中学校の教育活動について評価や改善についてのご意見を賜る会議です。今回は、授業風景も見ていただき、生徒たちの学習に取り組む様子をお伝えしました。1年生は、卒業式に向けて熱心に合唱に取り組んでいる様子。2年生は、修学旅行に向けての事前楽手の様子。3年生は、英語です。その課題は、中学校生活で一番印象深い思い出を英語で紹介せよ、というもので、さすがは3年生たちです。

評議員の皆様からは「久々に中学生の学習している様子が見れて、とてもうれしかった」「タブレットをみんな使いこなしていて素晴らしい」というお褒めの言葉をいただきました。コロナ禍、なかなか子供たちと地域の方々との交流がもてないでいたわけですが、生徒たちは地域の人たちに見てもらい、そして褒められて、大人になっていくものだということ再認識する良い機会でした。少子化により、生徒たちも地域活動にかかわることがままならない現状はあるのですが、せめて、地域の方々に学校の扉を開けて置けるようにしていきたいものだ、と強く思いました。

地域の皆様、今後とも生徒たちのことを見守り励まし時に叱り、大いに褒め、学校と共に育んでください。

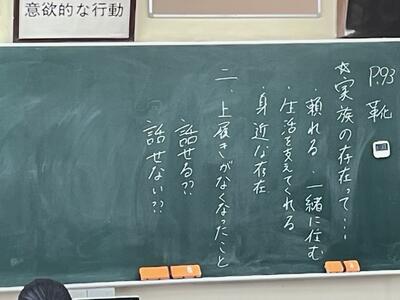

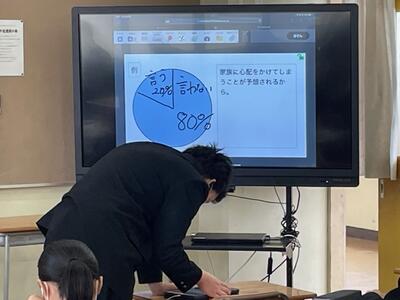

心情円グラフもこうすると・・・ ~道徳・1年生~

木曜日①限は道徳授業です。1年生の教室をのぞいてみました。

ある日、タマゴマン(教材ではこのような仮の名前で表現されていました)が下校しようとしたところ、靴箱に外履きがない。探してみてもない。先生に相談し、取り合えず内履きを履いて下校した。「いやがらせ?自分はいじめを受けたの?」と、タマゴマンの気持ちは晴れません。そして、その気持ちを抱えたまま、両親にも話しませんでした・・・

しかし、会社から帰宅した父は、タマゴマンが履いて帰ってきた内履きを見て、すぐ事態を察するのでした…

このような状況で、家族の思いや家族の存在、子供の辛い気持ちについて考えていきました。

「こんな時、あなたなら親に相談する?しないその理由は?」

と、担任は問いかけます。心中は複雑ですよね。相談したい、悲しい気持ちを分かって欲しい。でも、親に心配をかけたくない。人の気持ちは常に、物事100%に考えていないのです。人の複雑な気持ちを可視化するのに、道徳教育の先人たちは、様々に工夫を重ねいろんな教材を開発してきました。その一つに「心情円グラフ」があります。私たちが担任の頃は、色の違う画用紙で円を創り、切り込みを入れて重ねて、心の気持ちの割合を2色で示し、生徒たちに伝え合いをさせたものです。

今では…

担任の工夫で、タブレットのペイント機能で円をグラフに見立てて、そこに気持ちを書き込んで、みんなで見合える様にしています。作業は、一瞬です…

タブレット、デジタル化は本当に使いようによっては、素晴らしい道具だ、と実感します。画用紙を切る時間はもういらないのです。ただ、デジタル化はあくまでも、効率化を図るもの。今回も一番大切だったのは、「家族の思い」それぞれを考えること。自分と同じような考えを持つ仲間、違う考えを持つ仲間、それぞれの思いを知り学び合うこと。

「自分はつらい。でも、お母さんは私のことを愛しているから、自分以上に心配し辛い思いをするだろう。そんな辛い思いをっさせたくない」

こんな気持ちでいる生徒の心は、とてもとても尊い。道徳の時間は本当に素晴らしい時間です。

↓ かつての「心情円グラフ」

3年生、ありがとうWeek ~後輩たちから、愛をこめて~

3年生、ありがとうWeek ~後輩たちから、愛をこめて~

3年生の卒業を祝う「ありがとうウィーク」の取組が、各専門委員会の企画で動き出しました。

3年生たちに教え導いてもらった後輩たち。時に、厳しくそしていつも優しく温かく接してくれたことへの感謝の想いを込めて、各専門委員会ごとに企画をしています。

写真は、美化委員会の作成した「思い出写真」。3年生が1年生だった時の2年生だった時の懐かしい写真が飾られています。

お昼の放送は報道委員会が、流してほしい曲について3年生からリクエストを受け、3年生の思い入れのある曲、推しのartist,musician,idolの曲が流れています。

それぞれに、感謝の想いが込められていて、学校が温かく感じられます。

「ありがとう」と言える人になって欲しい。

これは、私の大きな大きな願いでもあります。

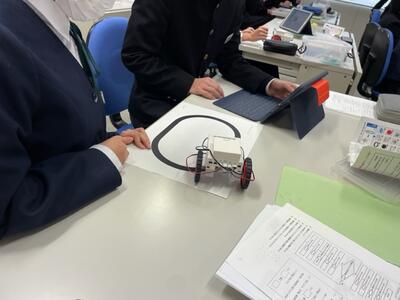

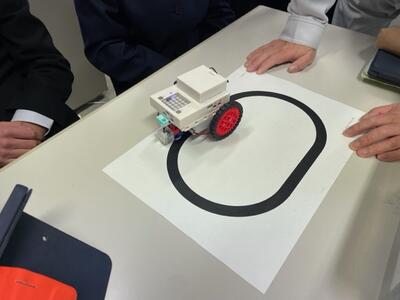

大事なのは、アルゴリズム ~技術・3年生~

大事なのは、アルゴリズム ~技術・3年生~

3年生がPCルームで、技術の情報「プログラミング」の授業をしていました。

プログラミングの技術は、「自動」で動く機械たちの根本とでも言いましょうか、AIにいろんなことを人間がさせるための道筋を作る、その基盤となる基礎知識や技能について学習しています。生徒たちは、家に帰れば「Hey!Siri」とか「Alexa、灯り付けて」なんて言っているかもしれませんが、その一つ一つが人の作ったアルゴリズムに基づいています。

アルゴリズムというと、学問的な雰囲気がしますが、「手順」のことです。基本的にAIは、何にもしません。人間が、「スイッチを押したら前に3歩、その次に右に2歩進め」というアルゴリズムを与えることで、あたかも勝手に動いたかのように感じるわけです。

さて、それを実証すべく、3年生たちはセンサーカーに手順を作り付け足しプログラムを完成し入力します。うまくいくと、センサーカーは黒い色を感知し、その道に沿って自分で動いていくようですが…悪戦苦闘の3年生たち。

でも、みんなが楽しそうに学んでいました。

卒業前のいい笑顔を見ることができて、私もとても嬉しくなりました。

卒業に向けて・・・

卒業に向けて・・・

週の初めの月曜日。その1限から3年生たちは、寒い体育館で自分たちの卒業式に向けて、練習をしていました。

卒業証書授与式は、中学校の行事の中で最大のもの。何といっても、義務教育を修了するという人生における大きな節目です。これ以後の人生は、何をするにも自らの選択になります。自由は増えるのですが、その自由は大きな責任と裏腹です。中学校までは、生徒たちに立派な大人に成長してほしい、という保護者の願いに沿って、温かく育まれてきました。それが、義務教育というものです。

今、その階段の頂点に向かう、3年生たち。堂々と胸を張り、社会の海原をたくましく渡っていく力を付けた雄々しい姿を、光り輝くその頂で見せてほしいものです。そのための練習を繰り返していきます。練習では、何度失敗してもいい。

失敗=自信育成サイクル。頑張れ、卒業生一歩手前の君たち!

令和4年度 最終定期テスト ~1・2年生~

今日から、1・2年生の後期期末テストが始まりました!

3年生たちは、すでに1月月末に終えていますから、いよいよ1,2年生の番です。この日に向けて、どのくらい準備できたか?そこが勝負です。人間の価値は「点数」という結果だけで測れるものではありません。目標を達成しようと、どれくらいの努力を積み重ねてきたか。また、目標達成に向けて、どんな計画を立てたか。そのことを学ぶことが、定期テストから得る、貴重な学びです。大人になった時に、「知恵」を働かすことは大事ですが、計画を立てる力(プランニング力)、計画通りやり通す力こそ、社会人として一番必要な力だからです。

「でも、大人になっても結果がすべてという人がいる!」とおっしゃるかもしれません。社会では、結果は、一人で出すものと限りません。むしろ、それは少ないのではないでしょうか?企業としては、チームで結果を出せばいいのですから。みんなの得意を出し合って。

そんな視点で、お子さんの取組を評価し応援してあげてください。

これが終われば、きっと進級できる!がんばれ!かっこいい先輩となるために。

マイキャリア講演会Ⅲ ~キャリア教育・1年生~

今日は1年生の総合的な学習の時間で、3回目のマイキャリア講演会です。

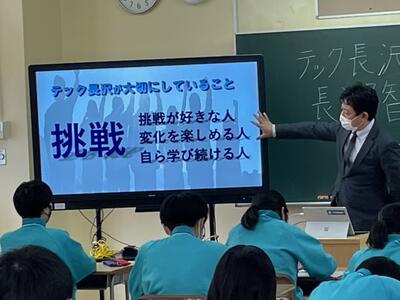

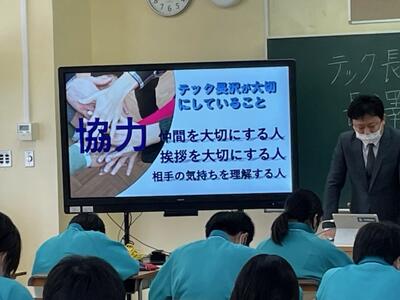

㈱テック長沢・代表取締役の長澤さんと、㈱越後みそ西・専務取締役の栃堀さんに講師を務めていただきました。

長澤さんからは、石油から始まる柏崎の産業の歴史と、金属機械工業についてお話をいただきました。製造業は知名度が低いのは、一般消費者を相手にしているのではないから、CMをしないからだ、と自動車の心臓部を作る巨大企業の「アイシン」社や「日本精機」社を例に話されました。テック長沢社の作る部品は、トヨタ自動車やホンダ、日産自動車を支えているというお話をいただきました。

栃堀さんは、まずはみそ西のみそを味わってもらおうと、何と調理室で味噌汁を作って振る舞ってくださいました。地元産の原料を使いながら、昔ながらの木桶で作るみその香りの良さと美味しさに、1年生はとっても嬉しそうな表情を浮かべていました。

「なぜ働くのか?」ということに対して、長澤さんは「がんばることでやりがいを感じ、自分が幸せになること、そして、製品を通していろんな人が幸せになること」とお話されました。「自分たちが製品を作ること、それが売れるということは、お客様から「感謝」をいただいていることだ。だからこそ、常にさらに良い製品を作りたい」と話されたことに、生徒たちはもちろん、私たち教職員の心も動かされました。コロナ禍がもたらした負の面は、このような「本物体験」を学校から遠ざけたことです。本物と出会うこと。本物の体験をさせること。これこそが、人の心を動かし、成長させることなんだと、しみじみと感じました。

越後みそ西様からは、「ぜひ、おうちの方にも味わってほしい」とのことで、製品である「三階節みそ」を生徒全員に持たせてくださいました。きっと、今日のお話を話題にしてくれるのではないか、と思います。

長澤様、栃堀様、本当にありがとうございました。

義務教育 最後の作品製作?! ~家庭科~

義務教育 最後の作品製作?! ~家庭科~

3年生たちが一生懸命裁縫に取り組んでいました。

「あれ?裁縫の技術は1年生の課題のはずだが…」

と思って聞いてみると、「保育」の単元で小さな子たちが遊べる遊具を作るという単元のようです。手にはめて遊ぶことができるパペットを作っています。昔取った杵柄(古い?!)、1年生の時の技術を使いこなし、すでに形になっている人、まだ未開の荒野のような人とそれぞれでしたが、小さな子が喜んで遊ぶ様子を頭に思い浮かべながら、チクチクと針を動かしていました。自分がやがて親になる時に、大人になって誰かを祝う時、このことを生かしてくれたらいいな、と見ていました。

こうしてみると、やはり教育と人生は繋がっている。教育は、豊かな人生を送るためのものだと、つくづく思うのでした。卒業が近づいてきています。何とか、それまでに完成を!がんばれ、3年生たち‼

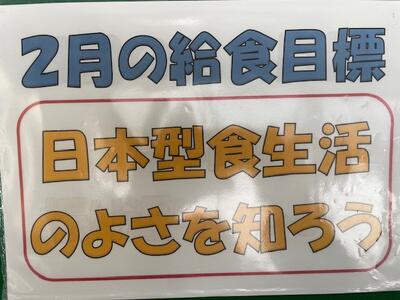

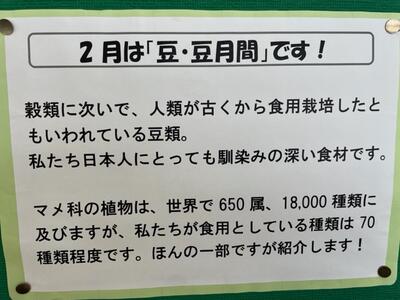

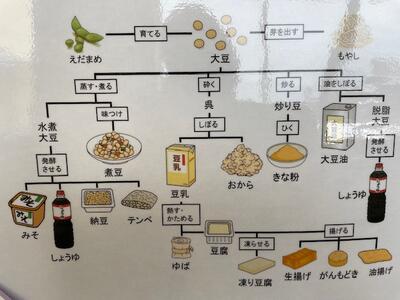

㋁の食育 「日本型食生活の良さを知ろう」

2月に入り、食育のねらいが変わりました。

2月は「豆月間」です。節分のある月という理由もあると思いますが、しょうゆ・味噌など、豆と切っても切れない日本人の食について考えるという、とても良いねらいです。栄養教諭の熱心さ、そして子供たちへの温かさを感じます。ありがたいことです。

しょうゆ・味噌の原料としての大豆はもちろん、もやしの原料である「緑豆」や最近ヘルシーで話題の「レンズ豆」の実物も掲示してくださっており、とても勉強になります。納豆が健康に良いのはよく知っている通りですが、「豆を食べると病気知らず」と、戦後の食糧不足で幼少期に栄養失調で生死の淵をさまよった私の義理の父が良く言っていました。

そんな2月の食育のねらいを生かして生活していきましょう。

御家庭でも、豆料理を意識してみませんか?

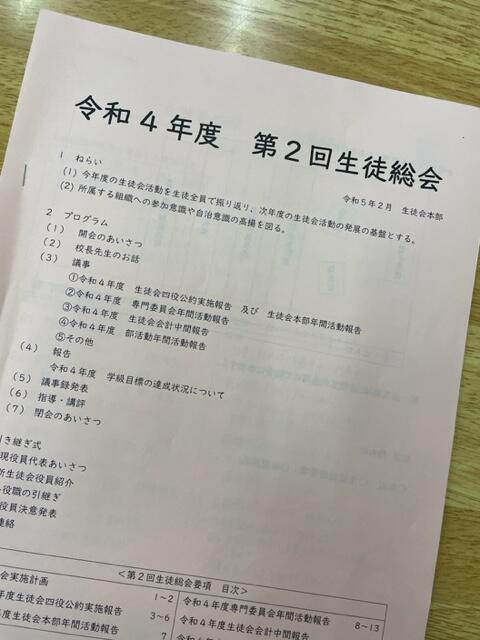

令和4年度 第2回 生徒総会

第2回の生徒総会が行われました。

令和4年度の様々な取組についての総括です。今回は、冬期間で長時間の協議となるため、防寒を考え、Zoomにより各教室を結びながらの実施となりました。画面上ではありますが、一人一人の顔がしっかりと見え、音声もしっかりと鮮明に届き、効果的な運営となりました。離れていても、発表生徒はもちろん、どの学年も聞く態度がしっかりとしており、立派な態度でした。

私は、あいさつを依頼され次のような話をしました。

「皆さんの意見を取り入れてとか、アンケートを実施しより良い学校を創る、という話が先の選挙で何人かの公約に盛り込まれていました。今年度の生徒会もそう考えてきたはずです。しかし、一人一人が『これはおかしい』とか『こうすればもっと良くなる』と、気付きをもって生活をしていないと、アンケートも意見箱も意味を成しません。」と、学校の一部分の写真を手に話しました。

「3年生の生徒会活動がこれで終わることはとても寂しく感じます。新しいリーダーたちがその仕事を立派に引き継いでいってほしい。『楽しい学校。温かい学校。居心地のいい学校』を作って欲しい。そしてその言葉の前には必ず『誰もが』『みんなが』という言葉を付けて、取り組んでいってほしい」と話しました。

ここまで西山中学校を引っ張ってきてくれた3年生の皆さん。本当にありがとうございました。

1,2年生への引き継ぎ式も厳かな雰囲気で行われました。頑張れ、後輩たち!

20歳の私・・・ ~キャリア教育・3年生~

20歳の私・・・ ~キャリア教育・3年生~

卒業が迫る3年生。キャリア教育のまとめと発表をしていました。

どんな大人になりたいか。そのために、どんな努力が必要か。そして、取るべき進路は?と3年間をかけて深めてきたキャリア教育。3年生たちは、今進むべき道を決定し、間もなく巣立とうとしています。さて、その後どんな大人になるのか。今後も自分として大切にしたいこと、そして、二十歳になった時の自分はどうなっているか、をそれぞれにプレゼンを作成し、発表していました。

具体的な職業、なりたいものが決まっている生徒、また、まだ何になるべきかは今後高校で決めたいと語る者と様々でした。保護者へのインタビューもあり、「まずは全力でやってみなさい」という、お母さんからの愛情あふれるメッセージもありました。20歳の自分に向けてはそれぞれが「がんばれ!」と、自分にエールを送っていました。

まだ君たちの人生は、始まったばかり。失敗もある。辛く感じる日もある。でも、「なりたい自分」になることをあきらめず、一日の、あるいは一週間の数分でも、そのことに向けて頑張る人になって欲しいものだと感じました。

人生は、きっと捨てたものではない。

Life is beautiful !

第2回 生徒総会に向けて

令和4年度を締めくくる、生徒総会が目前に迫ります。

大雪で延期になっていた、専門委員会がようやく開かれ、各委員会ごとに令和4年度の活動の総括をしています。今年のせいか、そして改善点。改善については来年度の委員長や委員たちにすべて負わせるのではなく、「こうするとよい」「こうしていくべきだ」という提案があってしかるべき。各学級で討議された意見への回答を含め、様々に活発な議論をしていました。

3年生たちにとってみれば、生徒会活動における最後の締めくくり。話し合いを進める3年生たちからは、来年度の西山中を素晴らしいものにしてほしい、という先輩たちの願いを感じました。きっと、後輩たちはその思いをしっかりと受けとめることでしょう。2月2日は、すばらしい生徒総会にしてくれることを期待しています。

学校再開!そして義務教育最後のテスト

最大級の寒波に襲われた日本列島。雪に不慣れな関西方面では、また立ち往生から大渋滞が起こってしまいました。繰り返される大型トラックの立ち往生とトラックの群れを見ると、日本は大量の物流に支えられていることを思い知らされます。きっと、ECサイトをクリックする商品の受け渡しも、このトラックの方々が支えてくれているのでしょう。いつでも手に入ると思っているコンビニの商品たちもそうです。私たちは、期日に届かなくとも、1日くらいは商品が手元になくとも、我慢し買い置きをし困難に耐える心と準備をし、時には物流を止め一大事を回避するシステムを構築しなくてはならない、と感じました。

さて、学校再開です。雪国に住む我々は、大寒波におびえはしても、ひるみはしません。雪に対しての備え、警戒心を高め細心の運転や生活を心掛けます。朝から玄関を除雪し道を付け、生徒が安心して登校できるように準備しました。

生徒たちが登校し、元気に挨拶をしてくれました。除雪をしている用務員さんへの挨拶と感謝も忘れません。仲間とかわす笑顔。学校がとても暖かく感じる瞬間です。

3年生は、今日明日と義務教育最後のテストに立ち向かいます。玄関で「最後のテスト。自己ベスト目指して思いっきりやってくれ。」と激励を送りました。結果より、「中学校生活、出し切ったなぁ!」という、達成感を味わってほしいです。そして、本番の入試へ。どのテストにも、平常心。そして、共に戦う仲間がいることを忘れず、最後の団体戦へと、力を研ぎ澄まして欲しいものです。

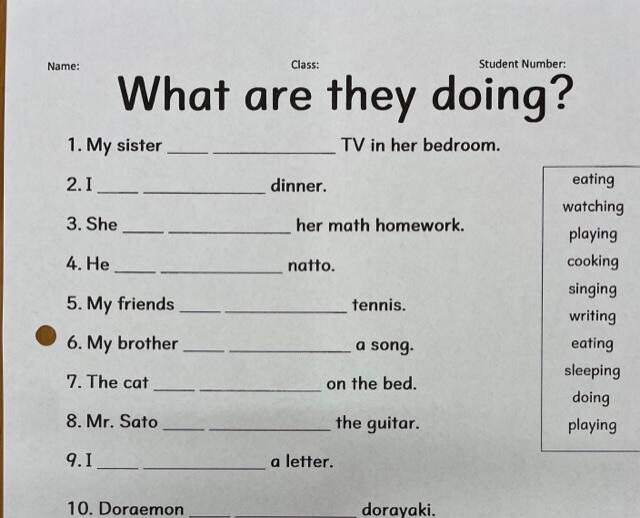

現在進行形 ~英語・1年生~

今日は、ALTの福田コートニー先生の来校日でした。

1年生は、現在進行形の学習をしていました。be動詞+動詞ingをカッコに入れて、(今)〇〇をしている(ところ)状況の文章を作っていました。コートニー先生は気が付くと生徒につきっきりで教えてくれていました。やはり、二人の先生がいるというのは、生徒の躓きに気が付きやすいし、丁寧に教えやすいということを実感します。

さて、この英語の学習がなかったら、果たして「進行形」という言い方を意識したかなぁ、と考えてしまいました。結果や過去ではなく「今、そのことをしている、し続けている」という、行動の過程を表現をしているところが、私はとても好きです。夢を追って一途に努力をする「若者たち」を表現しているかのように感じるからです。

結果を気にせず、恐れずに進んでほしい。西山中生徒の諸君。君たちこそ「進行形」なんだ。がんばって!

おいで事業 ~小学生・中学校訪問体験~

おいで事業 ~小学生・中学校訪問体験~

秋に予定していた「おいで事業」(中学校授業体験)を本日開催しました。

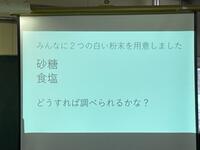

新型コロナウィルス感染拡大が昨年の秋に起こったことでやむなく延期しましたが、ようやく開催となりました。二田・内郷、両小学校から6年生をお招きし、授業体験と部活動紹介をしました。授業は、理科と数学です。中学の数学の教師は予言者、理科の教師は白い粉を操る魔術師?のようでした。

数学では、小学生が任意に選んだ数字と教師が選んだ数字を2ケタの数字にして引き算をする。その答えを数学教師はすでに予想し、封筒に答えを隠した、というのです。「え~っ?!そんなことできるの?」と驚く6年生たち。教室の後ろの机の中に隠してあった封筒を見つけると、恐る恐る封筒を開封・・・「あ~、本当だ!!!」驚きの声が上がりました。

理科は、2つの白い粉。一つは食塩、一つは砂糖。なめたりしないで見分けることができるか?という難題。「触ってみる」「揺らしてみて、音の違い」などいろんな答えが出てきましたが…熱を加えてみよう、という課題から、中学校で初めて使うことになる「ガスバーナー」の使い方を説明し体験してもらう展開。最近、家庭でもガスをマッチで着火する経験がないので、「怖い怖い」とおびえる児童もいました。しかし、しっかりと手順を教えてやると、きちんと着火することができました。そして、白い粉の正体が判明したのでした。

部活動紹介の進行は、各部の新部長たちに任されています。それぞれ、自分たちが最高学年になった時の1年生となる児童たちに、丁寧に活動の様子を説明していました。児童たちからたくさんの質問が出て、部活動への理解が深まったようです。

この取り組みは、児童・生徒それぞれにメリットがあるから、だからこそ延期してでも実施しました。小学生たちに不安をやわらげるとともに、期待感をもって中学校に入学してほしい。そして、中学生には、一足早くリーダーとして堂々とした姿を見せてほしい、中1には先輩となる自分たちに、良き先輩となる自覚を高めてほしい。そんな良さがあるのです。人と人の理解は、やはりリモートでは深まらない。対面することで、心の熱を伝えたい。私はそう考えます。

さて、6年生の皆さん。素晴らしい卒業式をやり遂げ、西山中学校に来てください。楽しみに待ってます!!!

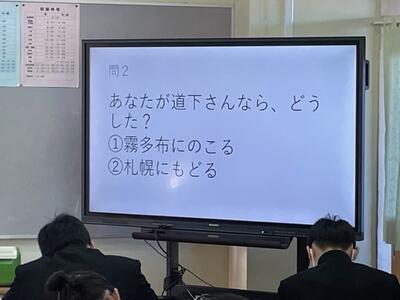

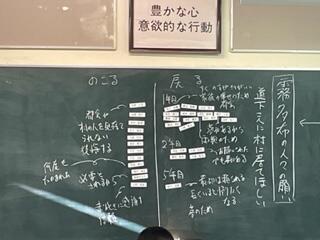

残るべきか、帰るべきか・・・ ~道徳・2年生~

残るべきか、帰るべきか・・・ ~道徳・2年生~

2年生の道徳授業をのぞいてみました。

「われ、ここに生きる」という題材で、医師の道下俊一さんのお話です。道下さんは若き研修医。将来はさらに研究を深め学位を取り、やがては札幌で開業したいという夢を持っていました。ある時、道東の霧多布にある分院に1年間の勤務を命じられ赴任します。熱心な診療に村人の信頼が寄せられます。勤務の期限が来る。しかし、自分がいなくなると村には医師がいなくなってしまう…一年また一年と赴任は伸び、ついに7年がたってしまいました…

夢の実現のために、札幌へ帰るべきか、霧多布の人々のために残るべきか…

このような、複数の価値観の中で迷うことを「葛藤」と言いますが、生徒たちは葛藤場面になると、いろんな気づきが生まれるものです。自分にはこの選択がベスト、と思って考えをまとめるのですが、他の選択肢を選んだ仲間の意見に心動かされる。どちらが正解と簡単に言い切れない、そんな難しい判断が人生にはつきものです。だからこそ、思いをめぐらし、どちらの立場にも自分を置いてみて、深い熟考の中から決断をする。それが悔いなく生きる方法なのでしょう。

2年生たちは真剣に考えるとともに、反対意見の声にも耳を傾けていました。悩んで決める。そして、もしその判断が後から変わることがあってもいい。悩みながらも前へと進んでいってほしいものだ、と願いながら教室を後にしました。

令和4年度の総括 ~学級討議~

1月も中旬を過ぎ、令和4年度の総括をする時となってきました。

西友会を中心として生徒たちが創り上げてきた学校生活。令和4年度の取組を振り返り、成果や課題を令和5年度に繋いでいく時です。各専門委員長や各部活動の部長がそれぞれの集会を基に話し合った内容を、生徒疎開の要項として生徒会本部役員が冊子にまとめてくれました。今日はそれを基に、学級討議です。

「引き継いでいきたいこと」

「さらにより良くしたいこと」

その話し合いに会員全員が参加できる権利があること、それこそ「民主主義」です。学級討議で、その素晴らしさを体感してほしいと思います。それがやがては、柏崎市の、各々が住む町の、ひいてはこの国の発展の土台となります。

自分たちの生活を創造する自由と、その後の決議に従い守っていく責任をしっかりと学んでほしいものです。

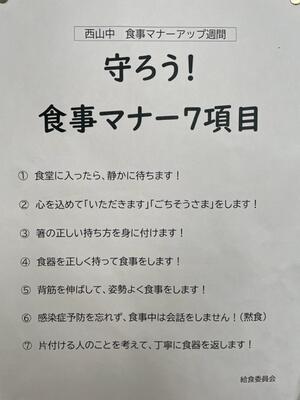

1月は「食に感謝」する月間

私たち教職員も子供たちと一緒に毎日給食を食べますが、長期休業になるとその有難さに、感謝の気持ちが強くなります。給食がないと、ついカップ麺など片寄った食事に・・・好き嫌いなく栄養のバランスをしっかりと考えて作られている給食は、本当に有難いものだと実感します。

1月は「食に感謝」する月間と位置付けられています。給食だけではなく、御家庭でも同じです。自分たちが食べる食事を作ってくださる方々。米を研ぎ、ジャガイモの皮をむき、野菜を刻み、調味料をさじ加減し味を調えおいしい食事を作ってくださる人がいる。朝起きて、学校や仕事から帰って、すぐに食事を摂ることができるのは「当たり前のこと」ではないんだ、ということを考えてみることはとても大切です。

他の生き物の命をいただくことへの感謝と共に、作ってくださる方への感謝を込めて「いただきます」と唱えたいものです。3年生たちが給食を食べることができるのも、あと1か月とちょっととなりました。人生最後の給食を味わって、そして感謝していただいてほしいものです。

ダンス授業、開始!

今年もダンスの授業が始まりました!

西山中学校ではここ数年、外部から講師をお呼びして、専門的にダンスのレッスンを受けています。対象は1,2年生ですが、今日は合同で1時間、1年生だけ2年生だけで1時間ずつ、みっちりと御指導をいただきました。今年度の講師は渡辺 結衣先生です。渡辺先生の溌溂とした雰囲気と元気な声に、すぐ生徒たちは引き付けられていきました。

教育課程にダンス授業が組み入れられて数年たちますが、体の身のこなしだけではなく、心にあるものを身体を使って表現する「表現力の向上」に、大変な効果があると感じています。近年のダンスブーム(パリ・オリンピックでは公式種目に!)も不思議ではなく、小学生のうちから自然とリズムを取ってダンスをするようになってきています。体を自分の意志によって巧みに、創造的に動かすこと、これが私たち世代では何とも悲惨なくらい苦手です。しかし、生徒たちは、本当にあっという間に上達していきました。

渡辺先生のアップ(準備体操)から、基本的な動き、そして曲を付けて、曲に乗ってと、あっという間のレッスン。表情もどんどん良くなり、笑顔が溢れていました。ダンスの良さはここにある。曲想に合わせて身体を動かし、次第に思いが乗って、心が解放されていく。とても、良いことばかりです。

さて、講師を招聘してこの授業ができるのは、西山地区の三校の子供たちをサポートしてくださる、「西山っ子を育てる会」のおかげです。保護者の皆様にもこの記事を通じてお知らせいたします。

「西山っ子を育てる会」の皆様、本当にありがとうございます。

生徒たちは、生き生きとダンスに取り組んでいます!