文字

背景

行間

学校の様子

運動会を行います!

本日、半田小学校の運動会を予定どおり行います。

「最後まで あきらめないで がんばろう!」のスローガンのもと、精一杯がんばる子どもたちに、大きなご声援をお願いします。

応援席開放は、午前7時からです。よろしくお願いします。

前日準備

5限に5・6年生と教職員とで運動会の前日準備を行いました。

各委員会と応援団(4~6)に分かれて、会場づくりと最後の応援練習をがんばってくれました。

この後の降雨量が心配ですが、舞台は整いました。

明日は、子どもたちのがんばる姿をぜひご覧ください。

<保護者の皆様へのお願い>

明日、児童応援席等のテント建てを行います。全部で10基のテントを建てます。

午前7時からの保護者応援席の場所取りをした後に、テント建てを手伝っていただける保護者の方がいらっしゃいましたら、児童応援席付近にお集まりください。

天幕を張り、テントの足を伸ばし、立てる作業です。

よろしくお願いします。

クリーン作戦

16日の1・6年生のクリーン作戦に続き、今日は2~5年生がグラウンドの石や枝を拾いました。

5年生をリーダーにフレンズ班に分かれて活動しました。

全校児童によるクリーン作戦と17日のPTA奉仕作業のおかげで、グラウンド環境は万全です。

明日の夕方から雨が降る予報もあり、心配ではありますが、25日(土)は晴れるようなので、運動会は予定どおり実施できそうです。

運動会予行練習

本日、運動会の予行練習を行いました。閉会式の流れを確認し、応援練習もしました。

準備運動は、全員でラジオ体操をやります。

エール交換で気持ちを高めました。

結果発表のやり方も練習しました。

運動会本番は、どのような結果になるか?

楽しみです。

大勢の力に感謝ーPTA奉仕作業ー

本日15時からPTA奉仕作業を行っていただきました。

グラウンドの側溝の泥上げや南広場前道路の枯れ葉掃除、プール内の落ち葉取りなど、5,6年生児童全員と1~4年児童の希望者、保護者、教職員とを合わせて約270名での作業となりました。

どの箇所でも子どもたちや保護者の皆さんが精力的に作業してくださり、とてもきれいになりました。

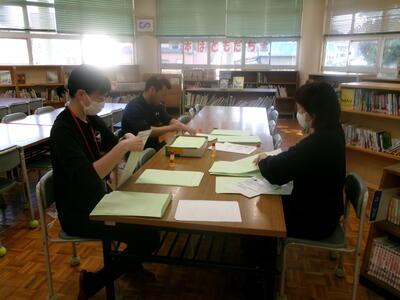

また、屋外の作業と並行して、ベルマーク作業もしていただきました。

今年度初の試みとして、平日の開催となりましたが、大勢の方にお集まりいただきました。ありがとうございました。

きれいになった環境で、子どもたちの教育活動が気持ちよく行うことができます。

移動図書館

今日は、柏崎市立図書館ソフィアセンターの移動図書館がありました。

一人10冊まで借りられるということで、真剣に本選びをしていました。

今後も定期的に移動図書館が行われます。読む力がつくと、どの教科でも教科書を読む、問題を読むことに抵抗がなくなっていきます。

文字を読むこと(音読)に慣れていくと、次は、読み取る力へとつながっていきます。

学校では、週2回朝読書を行っていますが、ご家庭でも自主学習や休日の親子読書など、ぜひ読む機会を設けてください。

6年:調理実習

家庭科「できることを増やしてクッキング」で野菜炒めづくりをしました。

それぞれが野菜を切って炒める経験しました。「野菜炒めを作る」というできることが増えました。

ぜひ休日に、お子さんから野菜炒めを作ってもらってください。

3年:毛筆が始まります

3年生になると、毛筆か始まります。1,2年生の時は、硬筆(かたい鉛筆で)でしたが、いよいよ筆を使っての習字です。

第1回目の学習では、用具の準備の仕方や片付け方、筆の使い始めの筆おろしをやりました。

筆おろしは、筆の軸を回転させながら、毛の部分を指の腹でゆっくり押しながら糊付いた状態をほぐしました。

みんな真剣に、慎重に行うことができました。

4年:源太川探検

学校の近くを流れる源太川を見学に行ってきました。小さない生き物や川べりに咲く花を見つけました。

今までは風景の一部として見ていた川も、「何があるかな」と関心をもって観察していくと、「どんな生き物がすんでいるのだろう」「なんでごみが落ちているのかな」など疑問が生まれてきました。

この疑問を今後の学びの課題として、総合的な学習の時間に「ひまわり自然調査隊~できることからやってみよう~」をテーマに、身の回りの自然環境と自分自身との関わりについて考えていきます。

2年:野菜の苗植え

4名の地域の畑の先生に教えてもらいながら、生活科で育てる野菜の苗植えをしました。

ピーマン、ナス、キュウリ、ミニトマトなど、先週の町探検で選んできた自分の野菜苗を丁寧に植えました。

収穫まで、毎朝の水やりや観察、草取りなどの世話をがんばります。

2年:町探検

生活科の学習で、町探検に行ってきました。今日は、西半田方面です。

西半田方面には、半田コミュニティセンターとスーパーやホームセンター、ドラックストアなどのお店があります。

ホームセンターでは、これから自分たちで育る野菜を何にするか、苗売り場をじっくり見学させてもらいました。

野菜によっては、何種類もの品種があるので、苗の説明表示を真剣に読んで、どの苗がいいか考えていました。

運動会に向けて

5月7日に運動会の結団式を行いました。

これまで、赤白決めや徒競走の練習などを行ってきましたが、結団式を機に、運動会への気持ちがさらに高まっていきます。

各教室では、応援リーダーや6年生が第一応援歌やエールのやり方を教えていました。

5月25日(土)、子どもたちのがんばる姿を楽しみにしていてください。

季節を感じる給食

今日の給食は、こどもの日お祝い献立でした。

たけのこご飯、ししゃもの磯部揚げ、コーン和え、すまし汁、牛乳、柏餅

柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家系が絶えない縁起物として広まりました。

たけのこは、竹のようにまっすぐ元気に育ってほしいという願いを込め、こどもの日の料理に使われます。

給食からその季節ごとの旬や行事との関連、由来などを学ぶことができます。

避難訓練

今年度初めての避難訓練を行いました。火災発生を想定して、次の6点を守れるように昨日までに事前指導を行いました。

①赤白帽子を白にしてかぶる。

頭にけがをした場合、出血していることを発見しやすくするため。また、頭以外でもけがをした場合は赤色に変えてかぶり、けがをしていることを周りにも分かりやすくします。

②ハンカチを口に当てる。

火災で怖いのは、有毒ガス(一酸化炭素)を吸ってしまうことです。有毒ガスを吸うと意識がもうろうとし、やがて呼吸ができなくなって死に至る危険があります。

「おはしも」の約束を守る。

③お…おさない(ドミノ倒しを防ぐ)

④は…走らない(転倒を防ぐ グラウンドに出たら走る)

⑤し…しゃべらない(避難の指示を聞き逃さないため)

⑥も…もどらない(品物よりも命が大事)

子どもたちは真剣に訓練を行っていましたが、ハンカチや赤白帽子がない子がいたり、ついおしゃべりをしてしまう子もいました。

万が一に備え、訓練も完璧であることが大事です。自分の命を守るために6つの約束をしかっり守るよう、再確認しました。

5年:田おこし

5年生は、総合的な学習の時間に、米作り体験を中心に自分たちの「食」について考える学習をします。

今日は、肌寒い1日となりましたが、地域の米作りボランティアの方々から教えてもらいながら、田おこしをしてきました。

農家の方々は、トラクターを使って田おこしを行います。また、人力で行う場合もくわやすき等の道具を使います

が、5年生は、裸足で田んぼに入り、足で土を踏んだりかき混ぜたりして空気を含ませました。

土をかき混ぜ、さらに空気に触れさせることで土壌の養分を活性化させることにつながるので、田おこしは大切な作業です。

足で田おこしを行うのには、もう1つ理由があります。田植えに備え、土のどろどろした感覚を経験しておくことです。

足を取られてなかなか進めなかったり、完全に土に埋まって抜けなくなったり、大笑いしながら土の感触を味わっていました。

今後は、田植え、稲の観察、稲刈り、収穫祭…と活動していく予定です。

3年:理科 種まき

3年生は、理科の学習で季節ごとの植物の成長の様子を観察します。

今日は、一人一人がビニールポットに土を入れ、ヒマワリとホウセンカの種をまきました。

種は小さいので、大切に扱っていました。特に、ホウセンカの種は、落ちてしまうと砂に交じって分からなくなってしまうので、慎重に手に取り、まいていました。

秋までの長い期間の中で、芽が出て、成長していく様子を観察したり、花や実(種)ができることを学んだりしてほしいです。

学校だよりR6.4月30日号

2年:時こくと時間

小学校では、1年生の算数で「なんじなんぷん」、2年生で「時こくと時間」という学習をします。

テレビやスマートフォンなど、身の回りにはデジタル時計が主流で、針があるアナログ時計にふれる機会が少なくなっています。

2年生では、時刻と時間についての学習をしました。

時刻とは、時の流れの中のピンポイントの点、〇時〇分をさします。

時間とは、時刻と時刻の間、時の経過の長さをさすものです。

夜の9時から朝の6時まで、何時間寝ていたかという問題を解いていました。1時間ずつ印を付けながら、「9時間」と答えを求めていました。

この何時間や、〇時間後、〇分後は、アナログ時計の方が考えやすいです。算数の時間には、1年生も2年生も時計模型を使いながら考えを進めていきます。

また、午前、午後の言葉を使って表せるように、子どもたちの1日の様子を発表し合っていました。

「今の時間教えて!」などと、我々大人であってもこの違いを正しく理解して使い分けているかというと、混同してしまっていることがあります。

状況判断から午前や午後を使わずに示しても通じますが、文書では必ず書くことで正確に伝えるようにしています。

基礎基本の大切さを再確認した子どもたちの学習風景でした。

今日の給食

半田小学校の給食は、鏡が沖中学校に隣接している「南部調理場」(昨年度までは枇杷島調理場という名称でした)で作られています。

鏡が沖中学校、半田小学校、枇杷島小学校、新道小学校、南中学校の5校分、全1,160食を15人の調理員さんで作っているそうです。

今日は、ソフト麵、ミートソース、ひじきマリネ、手作りみかんゼリー、牛乳でした。

ミートソースには、豚肉や玉ねぎ、大豆、セロリにマッシュルームなどが入っていて、具だくさんでした。

また、1,160食も作っているにもかかわらず、デザートは手作り。おいしくいただきました。

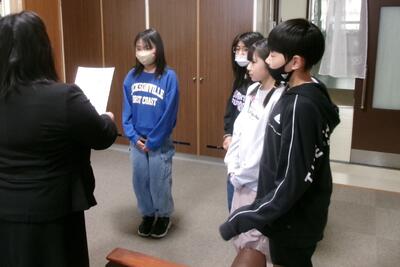

前期学級委員任命式

今朝、前期の学級委員任命式を行いました。

各学級の学級委員が、放送で決意発表を行いました。「緊張する」と言いながら順番を待っていました。

「あったか言葉いっぱいの学級にしたい」

「困っている人を助けたい」

「みんなが楽しくできるようにしたい」

「楽しむときとまじめにやるときのメリハリのある学級にしたい」

「全校の手本となるように団結したい」

など、それぞれが学級づくりに向けての決意を堂々と発表しました。

どの発表も頼もしく、「がんばるぞ!」という意気込みを感じました。

発表の後、学年ごとに校長先生から任命書が渡されました。

「みんなががんばれるように、プラスの言葉で学級を盛り立ててください。任せます。」とエールを送られると、どの学年もしっかりした返事で答えていました。