文字

背景

行間

学校の様子

かざって なに いれよう

1年生が図工学習を楽しんでいます。

お菓子などの空き箱に、ビーズやリボン、モール、折り紙などを貼り付けます。飾り方を考えながら、一つずつ丁寧に、とてもきれいに飾り付けることができました。

箱の中には、あとから粘土で作る「ごちそう」を入れる予定です。「お寿司を入れよう」「パスタにしようかな」「焼肉もいいな」どんなごちそうを箱に詰めようか、今からイメージを膨らませています。

版画を楽しむ②

5年生は「一版多色刷り版画」に挑戦しています。版に絵の具をのせて刷る作業を、一色ずつ色を変えながら繰り返します。

「はっきり刷れたぞ」「いい感じに進んでいるよ」子どもたちは刷り具合をその都度確認し、作品の全体像がだんだん見えてくる過程を楽しんでいます。

このあとも、刷って表現する版画本来の楽しさを存分に味わいながら、よりよい作品づくりに取り組みます。

版画を楽しむ①

図工で版画の制作に取り組んでいます。

3年生は昆虫や動物など、生き物の世界を紙版画で表現しています。

いろいろな材料を組み合わせて版を作り、紙に刷ります。そして、刷った作品の置き方や向き、背景などを工夫して仕上げていきます。

どの作品も一人一人のこだわりと思いが伝わり、個性がキラリと光っています。

書き初め大会②

今日は3、4年生が書き初め大会を行いました。3年生は「お正月」、4年生は「美しい心」という毛筆課題です。3年生は、だるま筆を使った書き初めに初挑戦です。

真っ白い紙を前に、まずは心を落ち着けます。そして、一画ずつ丁寧に、しかも伸びやかに筆を運び、自分の最高傑作ができ上がりました。

全校児童の作品を展示する「校内書初展」は17日から28日まで行います。ぜひご来校いただき、子どもたちの力作をご覧ください。

書き初め大会①

書き初めの課題を12月から学習し始め、冬休み中にもたくさん練習した子どもたち。今日は、1、2、5、6年生が「書き初め大会」を行い、作品づくりに臨みました。

会場には静寂と緊張感が広がります。子どもたちは真剣な表情で、ゆっくり、慎重に鉛筆や筆を運びます。文字の大きさやバランス、とめやはねなどに気を付けながら、一人一人にとって納得のいく作品が完成しました。

どんど焼き

9日、半田青年会による「どんど焼き」が行われました。

あいにくの雨模様でしたが、会場は青年会や集まった地域の方々の熱気であふれていました。

参加した子どもたちはスルメイカやおもちを竹竿の先につるして炙り、おいしそうに頂いていました。

日本の伝統行事を地域で伝承していく、とってもステキな取組ですね。

カウントダウン!

今日は、気持ちをリセットして、新鮮な気持ちで再スタートできる日です。各教室では、学習や生活の新たなめあてを立てたり、絵馬に願い事を書いたりして、気持ちを未来に向けていました。

6年生教室では、卒業までのカウントダウンカレンダーを作っていました。「卒業まであと〇日」という日めくりカレンダーを全員で分担して作るものです。卒業への思いや仲間への温かいメッセージも書き添えていました。小学校生活のゴールが近付いています。

再始動!

新しい年を迎え、半田小の子どもたちの元気な笑顔と明るい声が学校に戻ってきました。今日から教育活動の再開です。

各教室では、黒板に書かれた担任のメッセージが子どもたちを迎えます。その後子どもたちは宿題を提出したり冬休みの思い出を語り合ったりしていました。久しぶりに友達とのおしゃべりを楽しむ様子がどの教室でも見られました。

今年度の授業日はあと51日。一人一人が成長と努力を実感しながら一年間のまとめができるよう、支え、励ましていきます。

ヤギさん卒業式

1年生と2年生が愛情たっぷりに関わってきた、みらいちゃんとらっきいくん。

27日のお別れを前に、1年生が計画、準備した『卒業式』を行いました。

卒業証書授与、感謝の言葉、思い出スライドショーなどで、ヤギさんに感謝の気持ちを伝えたり思い出を振り返ったりしました。子どもたちもヤギさんもさびしそうでしたが、思いが満ちあふれた、とってもステキな卒業式になりました。

長い間、保護者の皆様からご理解とご協力をいただきました。ありがとうございました。

明日から冬休み!

今年最後の登校日。明日から冬休みです。

放送による全校朝会で、冬休みの安全な生活について話をしました。また、各学級では配付物や宿題を確認したり、教室内や身の回りの整理をしたりしました。

雪が降り積もる季節です。事故には十分気を付けながら、健康で安全な冬休みを過ごせるよう、御家庭や地域でも声掛けと見守りをお願いいたします。

学校の再開は1月7日です。気持ちを新たにした、元気な笑顔を待っています。

児童画廊

NHKテレビの夕方の県内ニュースで放送されている『児童画廊』に、半田小の代表児童が登場します。

ビデオ撮影は10月に行いました。リハーサルや取り直しなど苦労していましたが、緊張しながらも落ち着いて、さわやかに自分の作品を紹介することができました。

放送は12月27日から始まる予定です。どうぞお楽しみに!

半田JSC体験会

半田ジュニアスポーツクラブ(半田JSC)の体験会『JSCスポーツチャレンジ週間』が行われました。野球(Tボール)、バスケットボール、バレーボール、バトミントンの体験です。

参加児童は、ボールやシャトルを思い切り打ったりゲームをしたりして、スポーツの心地よさや仲間と活動する楽しさを感じていました。また、すでに入会している児童が、参加児童にやさしく教えたりほめたりしていました。

体験は今後も随時可能だそうです。放課後活動の充実のために、体験、挑戦してみてはいかがでしょうか。

「きぼうランド」へようこそ! ②

2年生に招待された1年生。遊び方を教えてもらいながら、いろいろなコーナーを回りました。ルールを守りながら遊びを楽しみ、嬉しそうに2年生や友達との関わりを楽しんでいました。また、体験コーナーで作ったおもちゃや景品の折り紙作品を大事そうに抱えていました。

「2年生になったら、自分たちもやりたいな!」存分に楽しませてもらった1年生は、2年生との豊かな関わりの中で、来年に向けた意欲をもつことができました。

「きぼうランド」へようこそ! ①

2年生が生活科で取り組んだ「おもちゃづくり」。自分たちだけで楽しむのはもったいないと、1年生を招いて楽しんでもらいました。

射的、ゴム車、魚釣り、紙コップクラッカー、ブーメラン…。出店形式でいろいろな遊びのコーナーが並びました。2年生は、お客さんの1年生に対してやさしく丁寧に接し、楽しませていました。

アイデアを出して企画したり、下の学年に穏やかに接したりし、2年生児童の成長した姿を見ることができました。

登校班会議

冬休み前の登校班会議を行いました。

集合時刻や歩き方、あいさつなど、これまでの登校の仕方を振り返りました。また、地域の危険な場所や冬休みの過ごし方について、気を付けることを確認しました。冬休みや冬期間、家庭や地域で安全に過ごしてほしいと思います。

地区委員の保護者の方も会議に参加いただき、登校や生活の安全、改善に向けたお話をしていただきました。地区委員の皆様、ありがとうございました。

楽器に感謝を込めて

音楽部の児童が楽器の洗浄を行いました。

トランペットやトロンボーンなど、自分が使った楽器を分解します。分解したひとつひとつの部品を洗ったり、ブラシを使って管の中の汚れを取ったりしました。

一時間ほどかけて、丁寧に作業を行いました。その様子から、楽器を大切にし、感謝の気持ちをもって使っていることが伝わってきました。

ひかり角餅

5年生は、収穫したお米をどうするか話し合う中で、お餅にして保護者や地域の皆さんに味わってほしいという思いをもちました。

業者にお願いし、真空パック入りの『ひかり角餅』ができあがりました。パッケージには5年生児童手書きのイラストが入っています。

個別懇談の折に、予約された保護者の方にお餅をお渡ししました。また、当日販売も行い、連日大勢の方から購入していただきました。

育てたお米を大勢の方に味わっていただき、喜んでいただくことが、児童の学習に対する充実感や達成感につながっています。

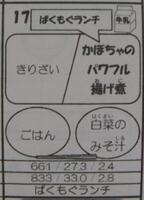

かぼちゃのパワフル揚げ煮

今月の『ぱくもぐランチ』(食育の日にちなんだ市内共通の給食献立)は、「かぼちゃのパワフル揚げ煮」。甘味たっぷりのかぼちゃに鶏肉や車麩などが加わり、タレの甘辛さとマッチして、とてもおいしくいただきました。

保存ができ、冬のビタミン源となるかぼちゃです。栄養をたっぷり補給し、寒さをふきとばすエネルギーをもらいました。

6年生おすすめの本

冬の読書週間にちなんで、6年生一人一人がおすすめの本の紹介カードを作りました。レイアウトを工夫し、分かりやすい説明と楽しいイラストで紹介しています。

紙をめくるとさらに詳しい説明が書いてあるなど、興味・関心をひく仕掛けも!さすが6年生です!

さらに読書支援員が、6年生が選んだおすすめの本をひとつの書架に集めてくださいました。子どもたちと職員の工夫がひとつになって、読書週間を盛り上げています。

なわとび&鉄棒

1年生が体育でなわとびや鉄棒に挑戦しています。

学習カードを使って、達成した回数やできた技を記録します。子どもたちはリズミカルに跳んだり、軽やかに回ったりして、目標に向かって積極的にチャレンジしていました。

低学年段階では、いろいろな動きがどんどん身に付きます。これからも一人一人を励ましたり賞賛したりしながら意欲を高めていきます。

海難事故から人命を救う

6年生が海上保安庁の職員を招いて職業学習を行いました。

海難事故で人命を救う任務や警備活動など、様々な仕事をそれぞれのスペシャリストが担っていることを、映像を交えて教えていただきました。

ヘリコプターで吊り上げ救助活動を行っている機動救難士の方からは「人命を守るために絶えず訓練している」「失敗を乗り越えて一人前になる」など、苦労ややりがいをお話しいただきました。

子どもたちはウエットスーツを試着したり酸素ボンベを背負ったりして、海上保安庁の仕事の一端を学ぶことができました。

かけ算の筆算

3年生は、算数でかけ算の筆算を学習しています。「23×12」「123×32」など、二桁や三桁の数のかけ算です。「23×68」「243×24」など、少しずつ難易度を上げて、たくさんの問題に挑戦しています。

子どもたちは、位やくり上がりに気を付けながら、丁寧にかけたり足したりして答えを求めていました。筆算の意味と手順を理解し、計算の技能がしっかり定着するよう、習熟を図っていきます。

青空のもとで 元気いっぱい!

昨日は暴風雨でしたが、今日は一転して青空が広がり、子どもたちは屋外での遊びを楽しんでいました。

グラウンドでサッカーをしたり、林で鬼ごっこをしたり…。南広場では鉄棒、ブランコ、すべり台などの遊具で友達との関わりを楽しんでいました。

これから本格的な冬を迎えますが、天候に合わせて、体を動かす遊びも楽しんでほしいと思います。

楽しい版画

図工で版画作品の制作に取り組んでいる4年生。版木を彫ったりインクで刷ったり色を付けたりして、こだわりをもちながら作品づくりに熱中しています。

「もう少し彫るとよくなりそうだよ!」「インクがのってうまく刷れたね!」「色を付けてとってもカラフルになったね!」子どもたちは仲間と関わりながら、版画学習の楽しさを味わっています。

グッ ジョブ! 図書委員会

冬の読書週間が始まり、図書委員会が様々な企画を進めています。

図書室前の掲示板には、図書委員おすすめの本の紹介カードが掲示されています。また、お昼休みには絵本の読み聞かせや紙芝居をして1~4年生を楽しませています。

「読書ビンゴ」や「手作りしおりの配付」など、本に興味をもってもらう工夫や全校児童を楽しませる取組がいっぱいです。

百科事典のヒミツ

4年生が百科事典の使い方を学習しました。読書支援員から、百科事典の特徴やつくり、言葉の探し方などを教えていただきました。

「ボウリングが日本に伝えられたのは、いつ、どこに?」「マザー=テレサが1979年に受賞したのは何?」お題となる言葉を探し、その解説を読んでクイズに答える『百科事典ビンゴ』では、百科事典の引き方を楽しく学ぶことができました。

分からない言葉や調べたい事柄をパソコン等で簡単に検索できる時代ですが、百科事典を使ってじっくり調べ、知識を広げる経験も大事にしたいですね。

半田のすてき・お宝を伝えよう

3年生は総合学習で取り組んだ地域探検『半田のすてき・お宝大発見』のまとめ学習に取り組んでいます。「半田神社」「岩神社」など、紙芝居や劇、クイズなどで地域のお宝を伝える準備を進めています。

発表する相手を意識しながら、話し方や伝え方を工夫しようとしています。充実したまとめ学習になりそうです。

音楽部楽器体験

今後の音楽部の活動に向けて、4年生が楽器体験をしています。

楽器の持ち方やマウスピースの使い方などを5・6年生から丁寧に教えてもらっています。

いろいろな楽器を体験する中で、音楽部の活動への期待が高まっているようです。めあてや見通しをもって意欲的に活動できるよう、今後も支援していきます。

ぶらぶら くるくる

体育館に鉄棒を設置しました。子どもたちは体育の時間や休み時間に進んで取り組んでいます。

「ひざかけ振り」「こうもり振り」「足ぬき回り」「さか上がり」いろいろな技にチャレンジしています。

逆さやめまいの感覚、体の締め、手で握る力、体を支える力など、様々な感覚や体力を育てていきます。

人権の時間

12月4日~10日の「人権教育強調週間」に関連付けて人権や差別について考える学習を行っています。半田小では年間計画に沿って定期的に「人権の時間」を設定しています。

1年生の教室では、教材文を参考にしながら、いじめの被害者や加害者、取り巻き、傍観者の気持ちについて考えていました。児童は、いじめを傍観することの不当性に気付き、自分ができそうなことを考えました。

何か行動に移すことが大事です。生活の中での実践につながるよう、学習を重ねていきます。

じどう車ずかんをつくろう

国語の学習でいろいろな車についての説明文を学んだ1年生。今度は自分で選んだ車について、説明の仕方や説明の順序に気を付けて紹介カードを書く学習を進めています。

クレーン車や消防車、清掃車、タクシー…。その車の仕事とつくりを関連付けながら、分かりやすく表現しようとしています。

みんなの紹介カードが集まると、立派な「じどう車ずかん」ができそうです。

総合学力調査

全校で「総合学力調査」を行っています。昨日は算数、今日は国語です。学習内容の定着の度合いを調べ、成果と課題を把握するためのものです。

知識を問う問題だけでなく、思考を働かせてじっくり解く問題もたくさんあります。子どもたちは時間いっぱい、粘り強く問題に向き合ってがんばっていました。

課題については、個別の状況に応じた問題に取り組んで定着を図ったり、教師の授業改善につなげたりして、子どもたちの学力向上に取り組んでいきます。

やぎさんとの日々を振り返って

今月いっぱいでやぎさんとお別れする1年生。これまでの活動を振り返ったりやぎさんとお別れする準備をしたりしています。

やぎさんを紹介するグループのワークシートには、付箋がいっぱい貼ってありました。「やさしくなでるとしっぽをふるよ」「おなかは大きくてやわらかいよ」「耳がぴくぴくしてかわいいよ」体の特徴をひとつずつ付箋に書き、それを体の部位ごとに分類したものです。

「こんな学習ができるようになったんですよ!」子どもたちの成長に担任も目を細めていました。

手作りおもちゃで遊ぼう

2年生が生活科で動くおもちゃを作っています。

食品トレーや紙皿を使った『ブーメラン』。ゴムの力でストローを飛ばす『ストローアーチェリー』。紙コップから紙吹雪が飛び出す『紙コップクラッカー』。

アイデアが次々湧き出る子どもたち。いろいろなおもちゃを工夫して作ったり友達と一緒に遊んだりして、活動を存分に楽しんでいます。

温めたり冷やしたり

4年生が理科の実験を行っています。水を温めたり冷やしたりすると、体積がどう変化するかを調べるものです。

お湯や氷水を使って水温を変化させます。子どもたちは、ガラス管の中の水位が上がったり下がったりする様子に驚きながら、水の温度の変化と体積の変化を関係付けて考えることができました。

上手な応援

3年生が上手な応援の仕方を話し合っていました。集団の中で適切な言動がとれる技能を育てる「ソーシャルスキルトレーニング」です。

「がんばれ!」「ドンマイ!」「いいぞ!」「その調子!」「大丈夫だよ!」子どもたちから次々と意見が出されます。仲間を励ましたり賞賛したりする言葉がたくさんあがりました。

生活の中で意識し、適切な社会的行動がとれるよう、これからも繰り返し学ぶ機会を設けていきます。

英語に親しもう

1年生と2年生が、新しい英語の先生=シャド先生と初めて一緒に学習しました。

「好きな食べ物は?」「好きなアニメは?」シャド先生の自己紹介クイズが次々出されます。また、これまで住んでいたカナダの暮らしを写真で紹介してくださったり、ビンゴゲームでアルファベットを教えてくださったりもしました。

子どもたちは、シャド先生の英語を聞き取ったり映像をヒントに理解したりしながら、英語にたっぷり親しみ、大興奮の時間を過ごしました。

教育相談週間

今週から、児童一人一人と学級担任が生活の様子等について話し合う「教育相談」を行っています。

児童が学習や生活の様子、友達との関わりなど、がんばっていることや楽しいこと、困っていることを担任に話します。担任は、児童の成長の足跡を認めたり、困りごとの解決策を一緒に考えたりします。

この教育相談で聞き取ったことや話し合ったことを一人一人の支援につなげていきます。

片づけの達人に学ぶ

6年生が片づけコンサルタントの方を招いた職業学習を行いました。

別のお仕事をもちながらも、コンサルタントとしていろいろな人の片づけや収納を支えていらっしゃいます。コンサルタントの仕事をしようと思ったきっかけややりがいなどをお話ししてくださいました。

「理想の暮らしを考える」「触ったときにときめきを感じるモノか」「あらゆるモノの定位置を決める」など、片づけの極意を教えていただきました。また、上手な体操着のたたみ方を教えてくださり、子どもたちは早速挑戦してみました。

日常生活で役立つ内容と仕事に対する向き合い方を学ぶことができました。

拉致問題を学ぶ

蓮池薫様をお招きし、拉致問題にかかわる人権教育を行いました。

先日、アニメ「めぐみ」を視聴し、横田めぐみさんやご両親の気持ちに共感した5年生と6年生。今日は、これまでの拉致問題の学習で考えたことや疑問に思ったことを交流しました。その後、蓮池様から児童の質問に答えていただきながら、北朝鮮での生活や人々の様子を教えていただきました。「北朝鮮の人すべてを非難することは違う」「過去の話でなく、解決に向けて現在も続いている問題だ」ということを伝えてくださいました。

また、授業後には職員研修として、拉致問題の正しい理解と私たちができることについて示唆していただきました。児童が積極的に考え、何かできないかと一歩踏み出すことが人権教育で大切であるということを再確認できました。

児童にとっても、教職員にとっても、たいへん充実した一日となりました。

クラブ見学

3年生がクラブ活動を見学しました。来年度の所属を決める参考にするためです。

いろいろなクラブの活動をじっくり見て回ったり、クラブ長から活動の説明を聞いたりしました。3年生の子どもたちは、4、5、6年生が楽しんで活動している様子に興味津々で、クラブ活動への興味・関心が高まりました。

「どのクラブに入ろうかな?」迷いながらも、今から楽しみにしているようです。

あの日あの時の気持ち

3年生が図工の学習で絵を描いています。生活の中で心に残っている場面から、感じたことや思ったことを描き表します。

筆のタッチ、色の明るさや組み合わせなどを工夫しながら、そのときの気持ちに合う表し方を考え、とっても丁寧に表現しています。

どの子どもも自分なりのイメージをもちながら造形活動を楽しんでいます。

収穫祭②

もちつきのために、地域の方々が朝からもち米を蒸したりきな粉を準備したりしてくださいました。また、米俵やわらじなどの藁を使って作られたものや、一合ますや一升ますなどの道具を見せてくださり、学習が深まりました。会の最後には、お一人お一人に感謝状を手渡しました。

地域の方々のご協力のおかげで、楽しく、実りの多い収穫祭となりました。ありがとうございました。

収穫祭①

5年生が、お世話になった地域の方々を招いて収穫祭を行いました。

会の前半は、稲作やお米に関わって、テーマに沿って調べ、プレゼンテーションソフトを使ってまとめたものを一人一人が発表しました。また、JA全農が制作した「お米ダンス」やもちつきなどで盛り上がりました。

後半は、つきたてのおもちをきな粉でいただきました。その柔らかさと甘さをじっくり味わいながら、みんなで収穫を喜びました。

洋菓子づくりの思い

6年生が地域の洋菓子店のパティシエから学びました。

毎日、早朝から仕事を始めていることや休憩がなかなか取れないこと、閉店後も腕を磨いたり下準備をしたりしていることなど、お店の裏側、仕事の厳しさを教えてくださいました。また「思い通りの、納得のいくものができたときにやりがいを感じる」「地産地消をふまえた商品づくりに取り組んでいる」など、仕事に対する思いを熱く語ってくださいました。児童は、お菓子づくりの体験や柏崎地場特産品のいちご「越後姫」を使ったドーナツの試食などに大喜びでした。

児童にとってなじみの深い、地域のお菓子屋さんです。意欲的に、充実した学習を行うことができました。

ベルマーク委員会

PTAのベルマーク委員会が、ベルマークの仕分け作業を行いました。

各家庭から集まったものを種類ごとに分類した後、点数を数えます。細かくて集中力のいる作業ですが、とっても丁寧に行ってくださいました。時間内では終わらず、家庭に持ち帰って作業を続けてくださっています。

委員の皆様、またボランティアとして参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。

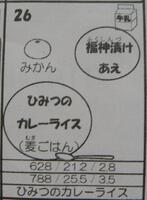

本とコラボ給食 ④

この企画の最終回は『ひみつのカレーライス』給食。カレーライスの中に入っていた小さな黒い種。それを庭に植えると福神漬けの花が咲き、カレーライスの実が…。ドキドキ、ワクワクのお話です。

カレーライスの辛さはちょうどよく、福神漬けあえとの相性もバッチリ。おいしくいただくことができました。

食と読書をつなげるこの企画で、食べることと読むことどちらの楽しさも広がります。

こども食堂

半田コミセンで毎月行われている『こども食堂』。毎回多くの親子が楽しみにしています。コロナ禍ですので、お弁当という形で家庭に持ち帰ります。

今回は『ハムカツ弁当』。午後1時から準備をし、110食を作ったそうです。ボリュームたっぷり、デザート付きで大満足のお弁当です。

また、お菓子が当たる紐くじやボール遊びコーナーも用意され、大勢のお子さんが楽しんでいました。

お弁当にも、場の設定にも、地域の方々の愛情がたっぷり注がれています。

松の実フェスティバル②

校舎内28か所のチェックポイントを探す「校内オリエンテーリング」。チェックポイントにはクイズとキーワードが用意されています。フレンズ班(たてわり班)でドキドキ、ワクワクしながら探し回りました。

「理科室の水槽にメダカは何匹いるでしょうか?」「メガネをかけている先生は何人でしょうか?」クイズを解いたりキーワードを集めたりして楽しみました。

活動後には、班の仲間の良かった姿をメッセージカードに書き、交換し合いました。みんな笑顔で、なかよく活動し、仲間との絆が深まりました。

松の実フェスティバル①

今日は児童会のお祭り『松の実フェスティバル』。フレンズ班(たてわり班)で、イベントコーナーをまわりました。

ボーリングやフリースロー、ジェスチャーゲームなど、班のみんなで力を合わせて高得点やゲームクリアをねらいます。

下学年は上学年を頼り、上学年は下学年を支えます。1~6年生が協力して、楽しみながら活動する姿を随所で見ることができました。