文字

背景

行間

活動の様子

白波班対抗「モップがけリレー大会!」

今朝の全校朝会は環境福祉委員会が担当し、全校「白波班(縦割り班)対抗 モップがけリレー大会」を行いました。体育館の床をモップがけしながら、途中におかれたコーンを一周してモップをリレーするという競技方法です。全校が仲よく活動する様子に心が和みます。全校の中のよさは松浜中の自慢です。

原子力の防災対策を学ぶ

避難訓練に引き続き、柏崎市危機管理部防災・原子力課の職員の方々が来校し、原子力における防災対策について講義をしていただきました。松浜中は、PAZ=即時避難区域に指定されており、学校にいるときに原子力災害が発生した場合にとるべき行動について学びました。正しい情報を得て、落ち着いて行動することが大切です。

地震発生を想定し、2段階の避難訓練

本日、今年度2回目の避難訓練を実施しました。震度6弱の地震発生を想定。屋外避難の後、津波警報が出された際の垂直避難(屋上)の2段階訓練を行いました。中越沖地震から18年、今年1月には能登半島地震が発生。いつ、何時、大地震が起こるか分かりません。いざという時に今日の訓練が必ず役に立つはずです。

ラリーを続けよう!~3年生体育授業の様子~

3年生の体育、バレーボールの授業の様子です。今日は男女に分かれてゲームを楽しんでいました。男子はノーバウンド、女子はワンバウンドOKのルールで、どちらもラリーを続けようと必死にボールを追いかけていました。

牛乳パックの上に載ってもつぶれない!

2年生理科「圧力」の単元で、給食で飲み終わった牛乳パックを用いて実験を行いました。空気を閉じ込めた200mlの牛乳パックを何個か固めてダンボールを載せ、その上に生徒が載ってもつぶれないことを確認するという手順です。圧力が分散されることによって強度が増すことを確認し合っていました。

やる気も全開!白波祭が来週に迫る!

来週10/30(水)に開催する「白波祭(合唱コンクール)」に向けて、いよいよ本格的な練習がスタートしています。音楽の授業への集中力はいつも以上にも高まり、昼休みや放課後も生徒たちが主体的に練習しています。校舎中に歌声が充満し、心地よい気持ちで過ごせる現在(いま)がとても幸せです。

美しいハーモニーを奏でる~高浜地区コミセンまつり~

10月20日(日)に高浜コミュニティセンターまつりが開催され、吹奏楽部が演奏発表しました。先週の松波コミセンの発表に続き、引っ張りだこの吹奏楽部です。回を重ねるたびに技術がレベルアップしています。演奏後、「アンコール」の声が鳴り、生徒たちはそれに応え、会場を大いに盛り上げました。来月の荒浜コミセンまつりにも参上予定です!

授業に真剣に取り組む先輩たちの姿がかっこよかったです!

来年度新入生を対象に、荒浜小6年生と保護者が来校し、「入学説明会・体験入学」を実施しました。児童は授業見学と部活動体験を行いました。授業見学後の振り返りでは、「中学生が真剣に先生の話を聞いていてかっこよかった」「私も中学生になったら、先輩のように授業を頑張りたい」などの感想発表がありました。また、保護者には松中の教育方針等について説明を行いました。学校の雰囲気を感じて、松中への希望をもっていただけたら嬉しいです。

「柏崎DMAT」を間近で見学

柏崎市の医師派遣事業で災害拠点病院の柏崎総合医療センターの医師らが来校し、災害医療の実際について説明を受けました。地震などの災害発生直後に活動が開始できる災害派遣医療チームDMAT(Disaster Medical Assistance Team)の車両を実際に乗車させていただき、医療チームが現場で活躍する姿をイメージしました。

生徒のやる気を引き出す授業づくりをめざして

授業改善の推進をめざして、市教育委員会指導主事2名が学校を訪問し、授業参観や研修会を行いました。授業後の職員研修協議会では、参観授業をもとに学力向上やよりよい授業づくりに向けて、有意義な話し合いが行われました。本日の学びをこれからの授業づくりに活かしていきます。

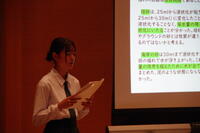

半年後の成長の姿をイメージしよう!~前後期切替式~

本日、令和6年度 前後期切替式を行いました。各学年及び生徒会の代表生徒が、前期の振り返りと後期の抱負を発表しました。学習,部活動,生徒会活動など、具体的な決意を堂々と延べ、とても頼もしく感じました。

次に、校長講話で、能登半島の大雨被害で中学3年生が濁流に流され、命を落としてしまったことに触れ、「命を大切にすること」「今できることを全力で行うこと」について話をしました。現在(いま)を生きて、様々なことに挑戦できることに感謝し、目標達成に向けて努力して行くことを切望しています。

また、後期のスタートにあたり、正副級長任命式を行いました。任命書を受け取った代表生徒たちは、やる気に満ちあふれ、引き締まった表情から居心地のよい学級、学校にするための決意が伝わってきました。

健闘を称え、温かい拍手を贈る!

切替式後に引き続き、新人各種大会の報告会及び賞状伝達を行いました。各部部長が結果報告と今後の抱負を述べ、全校生徒の応援に対しての感謝の気持ちを伝えました。加えて、少年少女陸上大会、郡市科学研究発表会、漢字検定の結果を紹介し、賞状伝達しました。大勢の生徒が登壇し、活躍した生徒の健闘を称えて、温かい拍手を贈りました。

地域の一員として、地域行事に貢献

13日(日)は、松波地区コミュニティ主催の「第20回ハッピーハローウィンinまつなみ2024」が開催され、ボランティア生徒、吹奏楽部をはじめ、多くの松中生が参加しました。スタッフボランティアでは、受付やトリック・オア・トリートの手伝いを積極的に行いました。また、「海に親しむ活動」で制作した「シーグラスアート」や「サンドアート」の生徒作品も展示されました。これからも地域に貢献する松中生をめざします。

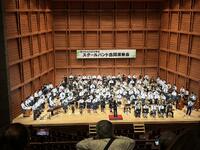

4校で気持ちを合わせて~スクールバンド合同演奏会~

12日(土)午後、柏崎市アルフォーレを会場に第46回柏崎市・刈羽郡中学校スクールバンド合同演奏会が開催され、吹奏楽部の1,2年生が参加しました。今年度から、郡市中学校が4つのブロックに分かれた合同演奏となり、松浜中は第三中、鏡が沖中、南中の4校合同での発表でした。①行進曲「海兵隊」、②Danny Boy、③魔女の宅急便メドレーの3曲を演奏し、素敵なメロディがホールに響きわたりました。

全校がドッヂボールで汗を流しました!

前期最終日の午後、生徒会本部の企画で全校球技大会「ドッヂボール」を行いました。「白波班(縦割り班)」をベースにした6チームが競い合いました。学年も性別も関係なくチームを組み、全校が仲よくゲームを楽しみました。スポーツの秋らしくさわやかで心地のよい汗を流しました。歓声が飛び交いとても盛り上がりました。

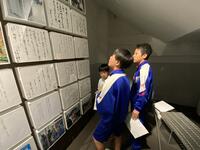

1年生が「まちから」を訪問

1年生は先週から防災学習を行っています。今日は柏崎市「まちから」を訪問しました。中越沖地震時の様子や避難所での過ごし方などの説明を聞き、災害発生時の行動を自分事として考えました。

松浜中の想いを襷に込めて~地区駅伝大会~

上越地区駅伝競走大会が新井総合公園陸上競技場で行われ、男子チームが参加しました。1周約3kmの特設コースの6区間を見事に完走しました。アップダウンの激しいタフなコースに懸命に立ち向かい、松中の想いと汗が染みた襷をつなぎました。結果は大健闘の15位/32校、競技後の達成感に満ちた清々しい笑顔に感動です!

中学生に必要な栄養をとるためにできること

1年生は食育学習を行いました。必要な栄養を摂取できているか、自身の食生活を振り返りました。偏食をせず、必要な栄養素をまんべんなくとること、規則だだしい食習慣を心がけることなど、成長期に大切な食事のあり方について学びました。学校では給食を残さず食べるよう努めます。ご家庭でもぜひ、食事と栄養について話題にしていただきたいです。

英語力を高めよう~「英検IBA」を実施~

本日、「英検IBA」を行いました。英検のプレテストとして位置づけられ、英語の力を伸ばそうと、昨年度から県内すべての中学校で実施しているものです。どの学年の生徒も真剣に挑んでいました。

仲間と楽しく気分転換!~昼休みの様子~

昼休みの様子です。グラウンドでサッカーを楽しむ2年生男子7(途中で雨が降り出し、ダッシュで避難???)、体育館でバドミントンやバスケットボールで汗を流す1年生、保健室では3年生女子がおしゃべりに花を咲かせています。仲間と楽しく過ごす松中生たちです。

朝のあいさつで心は天気☀

1日から行っていたあいさつ運動は今日が最終日でした。昨日はソフトテニス部と野球部が担当し、今朝は吹奏楽部と社会体育部が正門前に並びました。今日はあいにくの天気ですが、元気なあいさつで心は快晴です!「おはよう」このことばで人間の一日が始まる。「さようなら」このことばで明日のほほ笑みが約束される。松浜中は心のこもったあいさつを大切にしています。

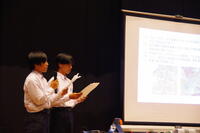

研究の成果を堂々と発表!~科学研究発表会~

昨日、アルフォーレにおいて、柏刈児童生徒科学研究発表会が開催され、松浜中から6名が参加しました。夏休みに研究を進め、レポートにまとめた成果を大勢の観衆の前で堂々とプレゼン発表を行いました。人前で話をすることは勇気のいることですが懸命に挑戦する姿に敬意を表します!立派です!

成長を実感~新人剣道大会~

本日、上越市教育プラザ体育館において、上越中学校合同新人剣道大会が開催され、松浜中から男子4名が参加しました。積極的に攻める姿勢、最後まであきらめない気持ち、4人の気迫を感じました。これまでの成長を実感できる場となりました。秋から冬にかけて寒く厳しい季節に向かいますが一層精進して心身を磨いていきます。

高齢者の気持ちを考える~疑似体験学習~

3年生は総合的な学習の時間に高齢者疑似体験を行いました。目や耳が衰え、体を動かすことが少しずつ難しくなり、家事や日常生活の手助けが必要になってくる状態の高齢者をイメージしての体験です。体験を通して、高齢者の気持ちを考えたり、自分たちができることを考えたりすることがねらいです。すべての人々が暮らしやすい社会やまちづくりについて考えるきっかけにしたいです。

笑顔であいさつ~あいさつ運動2日目~

あいさつ運動2日目、昨日の陸上部に続き、今朝はバレーボール部と剣道部が担当しました。小学生にも地域の方にも車で通勤の方にも笑顔であいさつしています。心地いいですね。

台風や水害への備えや行動について考える

1年生は、2,3限の総合的な学習の時間に「水害に備えた防災教育(マイ・タイムラインの活用について)」を行いました。「まちから」から2名の講師をお招きし、台風や水害への備えや行動について学びましたt。警戒レベルに応じた行動を班で話し合い、適切な判断と迅速な行動のあり方について意見を伝え合いました。「災害は起こる」と認識して、いざという時に落ち着いて行動できるよう意識を高めたいです。

1日の始まりは、朝のさわやかなあいさつから

今年度2回目となる小中合同のあいさつ運動がはじまりました。松浜中学校校門前、荒浜小学校玄関前で、児童・生徒が一緒にあいさつ運動を行っています。今日は、秋晴れ!?(気温はまだまだ高いですが...)の中、さわやかなあいさつが交わされ、気持ちよく1日をスタートしました。

図書室でリラックス~昼休みの様子~

お彼岸が過ぎ、ようやく秋の気配を感じていましたが、明日から10月になるにもかかわらず、今日は蒸し暑い1日でした。昼休みに図書室を利用する生徒も多く、ゆったり過ごす様子が見られました。「読書の秋」といえる気候になってほしいです。

親子でハッスル!~1学年親子レク~

今日の午後、PTA1学年委員会主催で親子レクを開催しました。「ドッヂビー」「ピンポン玉リレー」のチーム対抗戦で盛り上がりました。親も子も真剣勝負!?で汗を流しました。互いに心地よい時間を過ごすことができました。

運動不足を実感!?体育の授業を大切に!

3年生の持久走の様子です。今日は、外周(約1.2km)を走りました。部活動を引退し、運動する機会が激減している生徒も多く、体力の衰えを実感した様子も見られました。受検勉強を乗り切るためには、体力も必要。週3時間の保健体育の授業を大切に、体力の維持向上に努めましょう。

つかの間のリフレッシュ!

2年生は体育の授業の終盤にドッヂボールで汗を流しました。長距離走で外周を走り終えた後、昨日の新人大会の疲れも見せず、熱のこもったゲームを楽しみました。皆、清々しくさわやかな表情の2年生です!

励まし合い、ベストを尽くしました!

本日、柏刈各種新人大会が開催されました。松浜中からは、「陸上競技」「バレーボール」「ソフトテニス」「軟式野球」に出場しました。「ガンバ!」「ドンマイ!」「ラッキー!」「いいぞ!」などと、激励し合い、現在出せる力を存分に発揮しました。感動を共有できることに感謝し、今後の活動につまげていきましょう!

白波班対抗クイズ大会!~生徒朝会の様子~

今朝の生徒朝会の様子です。報道委員会の企画で、白波班対抗のクイズ大会を行いました。モニターに映し出された問題にタブレットで回答するといったもので、全校生徒で盛り上がりました。朝会に引き続き、松波コミュニティーセンターの方々が来校し、来月13日に開催される松波ハロウィンまつりのPR及びボランティア参加の呼びかけがありました。積極的に地域に貢献していきます。

ぐずついた天気が続いていますが、教室ではしっかり学習しています

昨日は荒天のため柏刈駅伝大会が中止となりました。ぐずついた天気が続いていますが、生徒たちは集中して学習に励んでいます。今日1限の各学年の授業風景です。1年生は数学の文字式の計算、2年生は英語でALTジョン先生と比較級の復習、3年生は理科の運動とエネルギーの実験、各学年とも意欲的に取り組んでいました。

生徒玄関前の廊下には、先週の体育祭を振り返り、全校生徒のありがとうメッセージが掲示され、体育祭の成功と感動を共有しています。

箸を正しく使いましょう ~2年生家庭科授業の様子~

2年生は家庭科の授業で「正しい箸の使い方」を確認しました。「フウセンカズラの種」を一粒ずつ箸でつかみ、お椀からお椀に移動させる競争で盛り上がっていました。日頃から、正しい箸使いを心がけましょう。

前期の活動を振り返る~生徒会専門委員会~

本日、定期の専門員会を行いました。先週の体育祭における役割の達成状況を評価するとともに、前期の活動を振り返り、成果と課題を確認し合いました。前期の反省を後期に繋げて、生徒会スローガン「Link~あいさつ・感謝を伝えて繋がろう~」を達成しましょう。

「勉部」をスタート!~3年生は学習にシフトです~

今日の放課後から3年生放課後学習をスタートしました。希望参加を呼びかけたところ、3年生全員が希望し、1,2年生が部活動をしている時間を活用して自主学習を進めます。地道な努力が必ず力になります。頑張れ、3年生!

先輩たちの意志を受け継ぎます! 松中の思いを引き継ぎます!

柏刈新人各種大会及び柏刈駅伝競走の激励会を行いました。各部の代表が決意を表明し、やる気に満ちた雰囲気を感じました。新人大会は、3年生引退後、初めて挑む公式大会です。これまでの練習の成果をどれくらい発揮できるか、自分たちの力がどのくらい通用するか、ベストを尽くしましょう。駅伝は、陸上部以外の競技の生徒たちも加えた選抜チームです。松中全校生徒の思いが染みたタスキを全力でつないでほしいです!頑張れ、松中健児!

互いの健闘を讃え合い、全校がひとつに!~感動の体育祭~

昨日、降雨のため一時中断していた体育祭をリスタートし、残りの競技、応援合戦を無事に終了しました。閉会式後の解団式では、各軍ともに健闘を讃え合い、最後は全校生徒全員で円陣をつくり体育祭大成功の喜びをみんなで分かち合いました。全校の心が一つになったとても感動的なシーンでした。2日間に渡る体育祭となりましたが、お忙しい中、生徒たちに温かい拍手、声援を送っていただきました保護者及び地域の皆さま、誠にありがとうございました。

【結果】

パネルの部 優勝 青軍 準優勝 紅軍

競技の部 優勝 紅軍 準優勝 青軍

応援の部 優勝 紅軍 準優勝 青軍

総合の部 優勝 紅軍 準優勝 青軍

本日、順延した体育祭の続きから実施します

本日、中断していた体育祭を以下の予定で行います。

ぜひ、ご来場いただき、生徒たちに温かい声援をお送りいただけたら幸いです。

【競技日程(予定)】

9:15 1,3年生種目(綱引き)2回戦から実施

9:40 2,3年生種目(タイヤ取り)

10:05 応援合戦

10:35 全員リレー

11:00 閉会式・解団式

※天候の変化などにより、日程を変更する場合もあります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

勝負は明日に持ち越し!? 降雨のため、体育祭の一部を順延

本日の体育祭は、開会式・全校種目(玉送り)・1,2年生種目(障害物リレー)まで終了。1,3年生種目(綱引き)の1回戦を終えた時点で雨が強くなったため、競技を一旦中止しました。生徒の体調やグラウンドコンディションなども考慮し、残りの競技は明日(9/13)午前に延期することを決定しました。お忙しい中、ご来場いただいたご来賓及び保護者、地域の皆さま、誠にありがとうございました。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

生徒の皆さん、明日も「Go for it!」一致団結して頑張りましょう!

本日の体育祭は予定どおり実施します!

本日、体育祭を予定どおり実施します。

9:00 開会式

9:25 競技開始(予定)

ご来場を心よりお待ちしております。

Go for it!~絆を力に変えて栄冠をつかみ取れ~

明日の体育祭本番に向け、予行練習、前日準備を行いました。途中で雨が降ってきたため、内容を入れ替えたり、時間を調整したりして、臨機応変に活動しました。最後の軍団練習では、両軍とも熱気がみなぎり、団結して明日を迎える準備が整っています。午後からは、全校一斉に準備を行い、生徒たちは積極的に役割を果たしました。さあ、明日の体育祭に向けて「Go for it !」

練習日程を変更してアラートを回避!

本日の体育祭練習は3,4限に種目練習を予定していましたが、WBGT指数が高くなることが予想されたため、1,2限の授業と入れ替え、朝の時間に1,3年合同種目(綱引き)と2,3年合同種目(タイヤ引き)のリハーサルを行いました。午後は、冷房の効いた食堂練習とグラウンド練習の短時間ローテーションを組み、熱中症対策を講じて実施しました。暑さのピークが過ぎてほしいです (-.-)

練習から本気!? 種目練習始まる

午後は、式典の練習、全校種目(大玉送り)、1,2年生合同種目(障害物リレー)のリハーサルを行いました。本番さながらの競技、応援が繰り広げられています。毎日が感動です。

最後のダンス授業!完成度を高めていざ本番へ!

全校ダンス授業は最終回を迎えました。最初はぎこちなかった動きも、練習を重ねるたびに上達し、キレッキレッなダンスになっています。隊形を変化させたり、オリジナルのポーズを決めたり、完成に近づいてきました。広いグラウンドで、思いっきり楽しんで踊ってほしいです!

リーダーの指示も慣れてきました!

2.3限は全校ダンス授業、5.6限は体育祭の第4回軍集会を行いました。リーダー指示も慣れてきて、ダンス、応援の動き合わせに励んでいました。仲間同士で教え合う姿がとても微笑ましく感じました。

どんな波乱が起こるか!? ドキドキ,ワクワク!

4限に体育祭「全校リレー」の練習を行いました。走順やバトンを受け取る位置など、本番の確認をしました。その後、実際に走ってバトンパスのリハーサルをしました。さて、本番はどのような結果になるでしょう!?

体育祭モードへ 「スイッチ ON!」

昨日、定期テストが終了し、来週12日の体育祭に向けて、活動が本格化していきます。放課後は委員会ごとに体育祭で担当する役割の確認や用具の準備などを行いました。「自他共栄」の精神で、全校一丸となって感動を分かち合いましょう!

「ねばり強く、やり切る」ことが大事!

今日、「定期テスト」を行いました。夏休み前に出題範囲が示されていたので、学習時間は十分!どんなテストもねばり強く、最後まであきらめずに問題に挑むことが大事です。ねばり強くやり切ることの積み重ねが確かな学力につながります。真剣にテストに挑む姿、休み時間に教え合う姿、学習に向かう1日でした。