文字

背景

行間

学校の様子

My Future, My Dream

英語学習では、英語を読む、書く、聞く、話す(スピーチ、コミュニケーション)ことに取り組んでいます。

6年生教室では、外国人が英語で話す動画を視聴していました。中学校でがんばりたいことや将来の夢についての内容です。

子どもたちは集中してその内容を聞き取り、メモをとります。その後、ALTのシャド先生からゆっくりと話していただき、ヒントや解説を聞くことで、聞き取った内容を確かめたり修正したりしました。

英語を母国語として話す人と関わりながら、リスニングに慣れ親しんでいる6年生です。

食べ物を 英語で

2年生がALTのシャド先生と一緒に英語の学習を楽しみました。今回は食べ物の言い方を教えてもらいました。

サンドウィッチ、ステーキ、ハンバーガー、チョコレート…。発音やアクセントに注意して言います。

楽しいゲームを通じて何度も何度も声に出し、英語に触れ合うことができました。

みんなの生活調査隊

4年生が、調べたことをまとめる国語学習をがんばっています。

習い事や放課後の生活、お手伝い、朝食、SNSルールなど、家庭生活についてアンケート調査を行いました。その結果を表やグラフにまとめて考察しました。

相手に伝わるにはどうしたらよいかを考えながら、グループで協力して発表の準備に取り組んでいます。

裁縫を楽しむ

これまで手縫いやミシン縫いなどを学習してきた5年生。今回はティッシュボックスのカバーを作ったり、そこにフェルトで細工をしたり、古い布で雑巾を作ったりして家庭科学習に取り組みました。

子どもたちはミシンをはじめとした用具の扱いに慣れ、自在に作ったり創作したりすることを楽しんでいます。

漢字も まかせてね

1年生が漢字の練習をしています。

入学後はひらがなやカタカナの学習からスタート。今では「年」「立」「草」など、いろいろな形の漢字や画数の多い漢字を書けるようになりました。

画の長さ、とめ・はね・はらい、画は突き出るのか出ないのかなど、ポイントを意識しながら書いています。

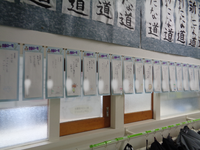

じっくり作品鑑賞

「校内作品展」で廊下に子どもたちの作品を掲示しています。

自分が表したい題材を、表現方法を検討・工夫してつくり上げた作品です。他学年の作品も含め、時間をかけてじっくりと見て、作品のよさや参考にしたいことを鑑賞カードに綴っています。

静かに、丁寧に作品を味わっている子どもたちです。

授業公開 ありがとうございました

今日は下学年の授業公開、学年懇談会でした。先日の上学年の授業公開も含め、大勢の保護者の皆様から学校にお越しいただき、ありがとうございました。

子どもたちは張り切って学習に取り組みました。お子さんの、また、学級・学年全体の成長を感じる場面があったことと思います。

残り約1か月。今年度のまとめの学習を進めたり、進級・進学への意欲を高めたりしていきます。保護者の皆様からの励ましもお願いいたします。

わたしの成長日記

2年生が自分の成長を本にまとめています。

生まれたとき、0歳の頃、1歳の頃…。お家の方へのインタビューをもとに、写真やイラストとともに成長を綴っています。

一人一人がじっくりと自分の成長を見つめたり仲間のエピソードを読んだりしています。教室には、ゆったりとしたやさしい時間が流れています。

ひかりインタビュー

卒業を控えた6年生に思い出などを語ってもらう『ひかりインタビュー』。5年生が企画した「6年生ありがとう月間」の取組のひとつです。

給食時の放送に、毎日3~4人の6年生が登場します。「6年間の一番の思い出」「中学校で楽しみなこと」「将来の夢」「下級生へのメッセージ」などをインタビュー形式で語っています。

全校児童は、6年生一人一人の顔を思い浮かべながら、放送に耳を傾けています。

ヤギさん発表会

1年生がヤギの飼育について振り返り、飼い主の方に発表しました。

「かかとの位置はどこ?」「しっぽの振り方は?」「あげてはいけない食べ物は?」3頭のヤギの特徴などをクイズにして発表しました。また、毎日のお世話の仕方や気を付けることもまとめました。

飼い主の方には、貸してくださったことへの感謝の気持ちを伝えました。飼い主の方からは「大切に育ててくれてありがとう」というメッセージをいただきました。

自分たちの仲間としてかかわり続けた1年間。1年生の子どもたちは、お世話する力も、観察力も、考える力も、発表する力も、大きく伸ばすことができました。

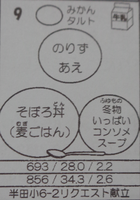

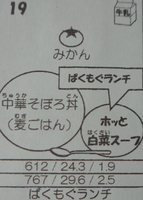

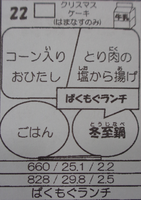

リクエスト献立 ②

今日の給食は6年2組のリクエスト献立です。

旬の冬野菜をたっぷり使ったスープは具材がとても柔らかく、体が温まりました。デザートのタルトは、甘酸っぱいみかんの味が口の中いっぱいに広がりました。

色彩豊かな豪華メニュー。じっくり味わっておいしくいただきました。

なわとび練習

なわとび大会に向けた練習をがんばっています。

昼休みには、短なわとびの技の練習をしている子どもがどの教室にもいます。友達に回数を数えてもらったり技を見せてもらったり…。

体育の時間には長なわとびを練習しています。八の字跳びでクラスの記録更新をめざしています。

「校内なわとび大会」は来週です。目標に向かってみんなで励まし合いながら活動しています。

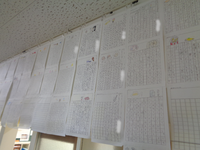

校内作品展 開催中

これまでに制作した図工作品を掲示した「校内作品展」を開催中です。

1階には、色彩も創造力も豊かな下学年の作品が並びます。2階には、丁寧に版木を彫った上学年の版画作品が勢ぞろいです。題名にも個性が光っています。

学校にお越しの際に一人一人の作品をゆっくりとご覧ください。

冬に一句

「 冬の空 ダイヤモンドの プレゼント 」

「 雪だるま 短い時間の お友達 」

「 足あとで 居場所を知らせる 雪うさぎ 」

「 冬にはね こたつの場所とり いそがしい 」

「なるほど」と感心したり、「ニヤッ」と笑ったり…。5年生の「季節の一句」からは、その情景や様子がとてもよく伝わってきます。子どもたちは言葉を吟味し、俳句を詠む創作活動を楽しんでいます。

二つの数量の関係は?

4年生が算数でともなって変わる二つの数量について考えています。

階段の一段の高さが15cmであることをふまえ、「20段だと何cmになるか」「50段だと何cmになるか」などの問題に取り組みました。子どもたちは、表を読み解きながらきまりを見つけたり一般化した式を立てたりし、比例の関係に気付いていました。これからも様々な見方や考え方をして問題を解く力を高めていきます。

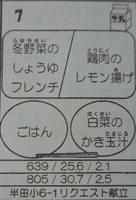

リクエスト献立 ①

6年1組のリクエスト献立が給食に登場しました。

主菜の鶏肉のから揚げは大人気メニューです。大きな肉はレモンの風味がよく、おいしかったです。副菜やお汁には、旬の冬野菜がたくさん使われていました。

自分たちで考えた給食メニューです。子どもたちは給食を身近に感じながらおいしくいただくことができました。

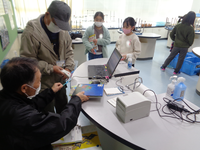

デジタル教科書

6年生がデジタル教科書を使って音楽を学んでいます。

紙の教科書と同じものをタブレット端末で見ることができます。もくじにある各ページの見出しをタッチすると、すぐにそのページが開きます。音を出すこともできます。

今日は、和音の響きを鑑賞したり音を組み合わせたりしてデジタル教科書を活用しました。子どもたちは、紙の教科書にはない、デジタル教科書のよさを感じながら、音楽の学習を楽しんでいました。

移動図書館

月1回の移動図書館。ソフィアセンターからたくさんの本が届きます。

絵本、紙芝居、物語、小説…。大勢の子どもたちが訪れ、内容をじっくりと確認しながら本を選び、借りていきました。

校内読書週間中です。様々なジャンルの本に親しめるといいですね。

ふしぎなインク

4年生が理科で水の温まり方を調べています。温度で色が変わるインクを使います。

インクを混ぜた青い水を加熱すると、温められたところの水がピンク色になりました。それがゆっくり上に動いていき、水の中全体が温められる様子がよく分かりました。

次に、温められたピンク色の水に氷をいれると、冷やされたところが青色に変わり、それがゆっくり下に動いていき、水の中全体が冷やされていく様子がよく分かりました。

子どもたちは、温められたり冷やされたりした水の動き方を理解し、すでに学習した金属の温まり方との違いに気付くことができました。

半田のお宝を伝えよう!

3年生は一年間、総合学習で半田地区を探検し、「お宝」「すてき」をたくさん発見しました。今日は、学習成果をまとめたものを2年生に発表しました。

「半田神社」「岩神社」「観音山」「六地蔵」…。劇あり、紙芝居あり、クイズあり…。工夫がいっぱいの楽しい発表です。招待された2年生も真剣に、楽しんで聞いていました。

3年生は10日の学習参観でお家の方に発表する予定です。ご期待ください。

図書委員、大活躍!

読書週間の間は、図書委員会の5、6年生が大忙しです。

昨日は下学年の教室に出向き、本の読み聞かせをしました。丁寧に本を読み、聞いている子どもたちも静かに聞いて本の世界に引き込まれていました。

「読書ビンゴ」も人気です。条件をクリアし、早速ビンゴを達成した子どもたちに、はんこを押したりシールをあげたりしていました。

図書委員の積極的な活動は、全校児童を大いに楽しませています。

ちぎった形から

1年生が図工の学習を楽しんでいます。

折り紙などを手でちぎり、その形から想像したものや場面を表現しています。

「さかなの形に見えたよ」

「キリンに見えたから、動物をたくさん作ろう」

「イカ焼きに見えたから、網にのせて火であぶろう」

水族館や海の中、レストラン、公園など、自分でテーマを決めてどんどん紙をちぎっています。想像力と発想力、みんなの笑顔が、教室いっぱいに広がっています。

冬の読書週間

2月1日から10日まで、冬の校内読書週間です。

図書室前の掲示板には、イベントの紹介など、ワクワクする内容が掲示されています。図書室内には、図書委員会の児童が作成し、ソフィアセンターでも展示されたポップ(本の紹介)が並べられ、読書を楽しめる雰囲気をつくり出しています。

読書週間を通じて、本に親しもうとする子どもたちの気持ちがさらに高まるでしょう。

チャレンジ 跳び箱

4年生は体育で跳び箱運動に挑戦中です。

高さや踏み切り方などを変えたいろいろな場で練習しています。腕で体をしっかり支えることや跳び箱に手をつく位置、ぴたっととまる着地などを意識しながら取り組みました。

安全面にも気を付けながら、子どもたちは自分にあった場で繰り返し練習しています。

卒業制作

6年生が茶碗の絵付けに挑戦しました。

自分の好きな絵や言葉を鉛筆でかいた後、筆でなぞったり色を付けたりしました。子どもたちは慎重に筆を動かし、小学校卒業の思い出となる茶碗づくりに集中していました。

世界にひとつしかない湯飲み茶碗です。この後、焼き上がってくるのが楽しみです。

南広場で遊ぼう!

快晴の昼休み。まぶしい日差しの中、南広場では大勢の子どもたちが雪遊びを楽しんでいました。子どもたちはたくさんの雪に大喜びです。

「友達と雪合戦だ」

「おっきな雪だるまを作ろう」

「秘密基地を作るぞ」

子どもたちは思い思いの遊び方でふわふわの雪と触れ合っていました。

教室で遊ぼう!

昼休みの教室では、友達との関わりを楽しむ子どもたちが大勢いました。

将棋やオセロ、かるた、トランプ、なわとび、鍵盤ハーモニカ…。

仲間とコミュニケーションをとりながら、遊びに没頭している子どもたちです。

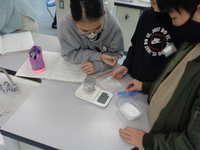

溶けた食塩の行方

5年生が理科で水溶液の学習をしています。

食塩を溶かす前と溶かした後の重さを調べました。子どもたちは協力して実験したり考えを話し合ったりしました。

食塩は溶けて見えなくなったけれど、水の中には溶けた食塩が含まれていると考察することができました。

おそうじ

新しい清掃場所になりました。全校児童はおそうじをがんばっています。

ほうきや雑巾がけ、ごみ捨てなどの役割を分担して、1年生から6年生までが一生懸命活動しています。6年生班長のリーダーシップのある言動もよく見られます。

子どもたちはだんだんとおそうじ上手になっています。

プログラミング

2年生がパソコンを使ったプログラミング学習に挑戦しました。

炎を避けながらロボットをゴールまで導くプログラムに挑戦です。「右を向く」「左を向く」「後ろを向く」「前に〇歩進む」といった命令を組み合わせてロボットを操作します。

子どもたちは、ロボットの進み方をイメージしながらプログラムをつくり、何度も試したり難しい課題に挑戦したりしてプログラミングを楽しみました。今後も物事を順序立ててとらえる思考力を育てていきます。

スケート教室

4年生がスケート教室に出かけました。子どもたちは自分の技能に合わせてスケートに挑戦しました。

転んでは立ち上がり、また転んでは立ち上がり…。何度も何度もチャレンジします。スケートリンクの端から端までを何往復もするうちにどんどん上達します。子どもたちが技能を吸収する速さに驚きました。

ボランティアとして参加してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

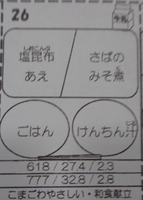

こまごわやさしい・和食献立

今日の給食のSDGsテーマは「すべての人に健康と福祉を」です。和食で欠かせない8つの食材「こまごわやさしい」(こめ、まめ、ごま、わかめ、やさい、さかな、しいたけ、いも)を使った給食をいただきました。

自分の力で健康な体を保っていくためにも、和食のよさを再確認し、日々の食生活を見直すよい機会になりました。

※きのうの給食はウクライナ料理がテーマでした。残念ながらいただくことはできませんでしたが、給食を通じても戦争や平和について考えることができます。給食は、自分の考えを磨き、高めることができる、大切な学習の場でもあるのですね。

安心・安全な登下校

雪が降る中でしたが、子どもたちは慎重に、ゆっくり歩いて登校しました。

保護者や地域の皆様、市当局のおかげで歩道や横断歩道付近、集合場所等の除雪がなされている場所が多く、子どもたちは安心して、安全に歩くことができました。ありがとうございました。

学校再開へ

保護者の皆様におかれましては、寒波による休校に対応いただき、ありがとうございました。明日は通常通りの登校になります。

道路の凍結や視界不良により、歩きにくい場所があるかもしれません。いつも以上にゆっくりと、慎重に、一列で歩いて登校するよう、ご家庭でも声掛けをお願いいたします。

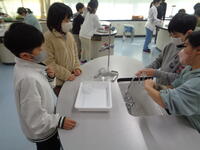

だいこんパーティー

2年生がだいこんの収穫を祝う集会を行いました。

朝からだいこんの皮をむいたり煮込んだりして準備をし、いよいよパーティーです。一年間、畑の先生としてお世話になった地域の方々もお招きしました。

前半は、畑の先生に感謝の気持ちを伝えたり一年間の野菜の栽培活動を写真で振り返ったりしました。

後半は子どもたちが楽しみにしていただいこんの試食です。お汁が染み込んだだいこんはとっても柔らかく、みんな「おいしい」「おいしい」と言いながらいただいていました。終始笑顔でパーティーを楽しんだ2年生です。

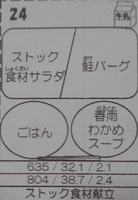

ストック食材献立

給食週間二日目の献立テーマは「ストック食材」。保存がきく食材がたくさん使われています。保存食の価値や災害への備えについて考えることができる献立です。

自分の家にはどんなストック食材があるか、それを使ってどんな調理ができそうか、考えたり話し合ったりしてみてはいかがでしょう。

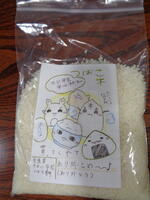

つばさ米 大好評!

5年生の「つばさ米」を味わった子どもたちやご家族の方から次々に感想が寄せられています。

「お米につやがあって輝いていた」「もちもちした食感でおいしかった」「いつも食べている白米よりおいしかった」「5年生が苦労して作ったお米だと思うといつもの何十倍もおいしく感じた」感想を読んだ5年生はとってもうれしそう!達成感や充実感を味わっています。

引き続き感想をお待ちしております。

新刊が続々と

図書室に新しい本が入りました。それぞれの学年にあった楽しそうなお話がいっぱいです。

毎週来校する読書支援員が新刊図書を紹介してくれました。本の見せ方や帯の掲示など、子どもたちの興味関心をひくよう工夫されています。

図書室に足を運び、じっくりと本に触れあう時間も大切にしてほしいと思います。

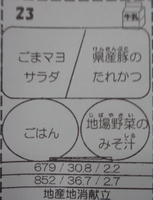

給食週間 スタート!

今週は「学校給食週間」です。テーマは「SDGs」。17の目標にちなんだ献立が毎日登場します。

今日は「地産地消」にスポットを当てた給食をおいしくいただきました。なぜ地産地消がSDGsにつながるのかも放送で分かりやすく教えてもらいました。

この給食週間の取組は、SDGsに興味関心をもつよい機会になりそうです。

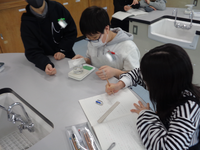

くぎうち トントン

3年生が図工で工作をしています。金づちを使って釘を打ち、作品をつくります。

釘を真っすぐ打ち込むのは少し難しいようです。曲がった釘を抜いてもう一度チャレンジし、子どもたちは粘り強く取り組んでいました。

釘で模様を作ったりカラー輪ゴムをかけてカラフルにしたりなど、個性が光る作品ができそうです。

プログラミングに挑戦!

6年生がプログラミングの学習に挑戦しています。「電球の明かりをつける」というお題です。

「スイッチを入れる」「スイッチを切る」という命令をベースに、「人の気配でスイッチを入れる」「暗くなったらスイッチを入れる」などの条件を加えていきます。プログラムがうまくつながり、電球の明かりがついたときは子どもたちから歓声があがりました。

子どもたちはみんなで知恵を出し合い、順序立てて考えながらプログラムを作成していました。これからも様々な場面でプログラミング的思考が高まるような学習を重ねていきます。

まゆ玉飾り

3年生が小正月飾り『まゆ玉』を作って飾りました。半田コミセンや地域の「ひまわりクラブ」の方々から教えていただきました。

棒状のお餅を慎重に切って、もなかとともに思い思いの枝につるすと、色鮮やかなまゆ玉飾りの完成です。

まゆ玉は児童玄関前の階段に飾りました。校内を彩り、明るい雰囲気にしてくれています。来校された際にぜひご覧ください。

多色刷り版画

5年生が多色刷り版画に挑戦中です。

彫刻刀で彫った版木に絵の具で色を塗ります。バレンを使って丁寧にこすり、用紙への写り方を確認します。絵の具を塗ってはこすって写す作業を繰り返していきます。

黒い紙に絵の具がきれいに映えます。とってもステキな版画作品が完成しそうです。

100までの数をつくろう

1年生が100までの数の読み方や表し方を学んでいます。

「十のまとまり」「一のバラ」を組み合わせて数を表現します。「十の位」「一の位」を意識しながらブロックを並べます。自分の考えを友達と比べたり進んで発表したりしていました。

これからも数の構成、位の考え方など、今後の学習につながる見方や考え方を繰り返し養っていきます。

チャレンジ!アスレチック!

体育委員会が企画したアスレチックイベント。昼休みの体育館には、平均台、跳び箱、マットなどが整然と並べられました。

1年生から6年生まで、大勢の子どもたちが走ったり、跳んだり、回ったり…。進んで挑戦し、楽しんでいました。

寒い冬の間も自分から体を動かし、気持ちをリフレッシュできるといいですね。

ホッと白菜スープ

今月の『ぱくもぐランチ』(市内共通の食育メニュー)は白菜スープ。旬の白菜をたっぷり使ったスープです。

白菜はやわらかくて甘味があり、とってもやさしい味です。白菜のおいしさがしみこんだ温かいスープで、心も体も「ホッ」としました。

避難訓練

積雪時に地震が起きたことを想定し、避難訓練を行いました。今回は二次災害を回避するため、第一児童クラブ前まで移動する訓練をしました。

まずは自分の身を守ること、放送をよく聞いて避難場所を確認すること、担任の誘導に従うこと、口を閉じて移動すること、などを確認しました。教室に戻った後、放送を聞きながら自分の避難の仕方について振り返りました。

これからも災害にあったときの適切な行動について学んでいきます。ご家庭でも話題にしてみてはいかがでしょう。

委員会紹介

来年度に向け、4年生が委員会の所属を決めていきます。

今日は各委員会の委員長が4年生に仕事内容などを紹介しました。4年生は話の内容を参考に、所属したい委員会を考えます。

委員会活動は、学校生活を支える大切な活動です。意欲をもって活動できるよう今後も働きかけていきます。

おまつりの音楽

2年生が音楽で創作活動を楽しんでいます。

音符や休符を組み合わせ、「ドン、ドン」「ドン、ドコ」「ドン、(ウン)」などのリズムを繰り返しておまつりを表現します。

「ドン、ドン」「ドコ、ドン」「ドン、ドン」「ドコ、ドン」

「ドン、ドコ」「ドン、ドコ」「ドン、ドン」「ドン、(ウン)」

リズムが書かれたカードを並び替えてオリジナルのリズムをつくった子どもたち。たる太鼓を打ちながら、自分が作ったリズムを味わっていました。

ひまわり美術館

2年生が図工で制作した版画作品を鑑賞し合いました。

「大根が大きくていいね」「楽しそうな様子がわかるよ」「細かいところも上手だね」

子どもたちは友達の作品の良いところをたくさん見つけ、伝え合っていました。伝える側も、伝えられた側も、うれしそうな笑顔です。ほめ合う、認め合うって、いいですね!これからも様々な場面で取り入れていきます。

言葉集め

1年生が国語で、身近なものを表す言葉を集める学習をしています。

カードに品物の名前と絵をかいて並べ、お店を開きます。ペットショップ、水族館、おもちゃ屋、アクセサリー屋、駄菓子屋…。まるでショッピングモールです。

「いらっしゃいませ」「〇〇ありますか」「どうぞ」「ありがとうございます」丁寧な言葉、相手に伝わる声を意識しながら、子どもたちは学習を楽しんでいました。

これからもいろいろなことに関心をもち、どんどん語彙を増やしてほしいと思います。

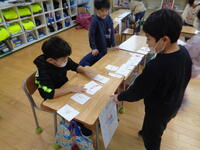

大盛況!『つばさ米』販売

5年生が、自分たちのお米を販売しました。

担当児童が放送でPRすると、販売開始前から行列が!大勢の子どもたちが押し寄せて大盛況!どんどん売れていきます。売る児童も買う児童も、みんな笑顔!お礼を伝えたり丁寧に受け取ったりなど、温かい雰囲気がいっぱいでした。

保護者の皆様からもご協力いただき、ありがとうございました。

鍵ハモ 上手になったよ!

1年生が鍵盤ハーモニカを使って音楽の学習を楽しんでいました。

『ひのまる』『きらきらぼし』を、指づかいに注意しながら正しく演奏していました。

落ち着いて学習し、演奏の技能も上達している姿に、子どもたちの大きな成長を感じます。

木版画を楽しもう!

4年生は彫刻刀を使った木版画に挑戦しました。彫刻刀の種類による彫りの効果を考えながら制作しました。

インクで刷った後に、紙の裏から絵の具を塗って色をつけます。彫りと彩色がマッチした、個性がキラリと光る作品ができ上がりそうです。

寒さに負けず!

3年生が体育の学習をがんばっています。今日はなわとびと跳び箱に挑戦です。

なわとびでは、時間を決めてできる技を続けたり、新しい技の習得に向けて練習したりしました。跳び箱では、強く踏み切って跳ぶ練習を繰り返していました。

冷え冷えとした体育館ですが、子どもたちは元気に運動しています。

『つばさ米』明日販売します!

5年生が大切に育てたお米『つばさ米』を販売します。当初は12月に予定していましたが、大雪のために延期したものです。

日時 1月17日(火) 8:20~8:40

場所 半田小学校 体育館

※ 1袋100円(3合入り)。先着100名限定です。

来校されての購入、お子さんによる購入、どちらでも可能です。

5年生が一生懸命準備してきた企画です。大勢の方に喜んでもらいたいと意気込んでいます。ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。ご協力をお願いいたします。

ドキドキ!紙版画 ~1年生~

1年生が紙版画を楽しんでいます。

顔のパーツの形や大きさにこだわりながら版をつくりました。

インクを塗った版の上にカラフルな台紙をのせ、一生懸命こすります。そして、ゆっくりと台紙をはがし、出来栄えを確認します。

子どもたちは、版を作って刷るおもしろさを味わうことができました。

校内書き初め展に向けて

来週から「校内書き初め展」が始まります。子どもたちが心を込めて書いた作品が教室廊下に並びます。

書き初め大会が終わった日の放課後、職員が展示の準備に取りかかりました。子どもたちの顔を思い浮かべながら一人一人の作品を見つめ、そのがんばりを認めていました。

ぜひとも、子どもたちの力作をご覧ください。

安心して歩いています!

地域の見守りボランティアやPTA校外指導部の皆様のおかげで、子どもたちは安心して登下校しています。厳しい寒さの中、交差点や横断歩道に立って子どもたちの安全を確保してくださり、心から感謝いたします。ありがとうございます。

これからも一列歩行や左右確認、あいさつなどを子どもたちに繰り返し伝えていきます。引き続き、子どもたちの安心安全のために保護者やご家族、地域の皆様のお力をお貸しください。お願いいたします。

発育測定

身長と体重を測り、一人一人の体の成長を確認しました。発育測定は、自分の体を知り、関心をもつよい機会でもあります。

今回、養護教諭が絵本を読んだり話をしたりして睡眠の大切さについて伝えました。子どもたちは真剣に聞き入り、睡眠は心と体の成長にとても大事なものであることを理解しました。

後日、測定結果を記録した用紙を持ち帰ります。この機会に生活習慣や生活リズムについてご家庭でも話し合ってみてはいかがでしょうか。

元気に鉄棒!

1年生が鉄棒の学習をしました。

いろいろな上がり方や回り方に挑戦しました。手の握り方や脚の使い方などに気を付けながら、何回も取り組んでいました。

仲間に声援をおくったり技ができた仲間を賞賛したりしながら、元気に運動しました。

電磁石のヒミツ

5年生が理科で電磁石を使った学習をしています。電流が流れたときだけ磁石になる仕組みです。

今日は、コイルの巻き数と電磁石の強さの関係について調べました。電磁石にくっついた釘の数を比べて考察し、結論を導き出していました。

これからも思考力を深める学習を積み重ねていきます。

ぽかぽか陽気の中で

この季節には珍しい好天。快晴の昼休み。子どもたちは南広場で思い思いの遊びに熱中していました。

鉄棒や滑り台を楽しむ子、鬼ごっこで走り回る子、どんぐりを拾う子、残った雪山にのぼって遊ぶ子…。1年生のヤギ当番は上手に仕事をしていました。

青空の下、話し合ったりアイデアを出し合ったりして、友達とのかかわりを楽しんでいました。

卒業文集 執筆開始!

6年生は卒業文集の作成にとりかかりました。個人のページの内容について構想メモをつくり、少しずつ書き始めています。

伝えたいテーマ、過去の自分と今の自分、自分が変わったきっかけ、将来への決意、お世話になった人への感謝など、タブレット端末を使いながら、自分の成長を振り返り、綴っています。

「小学校卒業」という人生のひとつの節目を迎える子どもたち。じっくりと自分自身を見つめ、これからの力強い歩みにつなげてほしいと思います。

水の体積の変化

4年生が理科で、水を温めたり冷やしたりすると体積がどのように変わるかを調べました。

わずかな変化を見逃すまいと、試験管に入れた水に目を凝らし、変化の様子を班の仲間と確認していました。準備や後片付けは、班の中で役割分担して取り組みました。

科学的な見方や考え方を養うとともに、安全に、協力して実験を行う態度も育てていきます。

ドキドキ!紙版画

2年生が紙版画にチャレンジしています。大根の収穫やなわとび練習など、感動したことやがんばったことを表現しています。

目や口などのパーツを貼って顔の表情を表したり、指や腕、脚などの曲げ方を工夫したりして版を作りました。そこにローラーでインクを塗り、カラフルに作成した台紙に刷ります。

「うまく刷れているかな?」ドキドキしながら台紙をめくる子どもたち。満足そうな表情で自分の作品に見入っていました。

6年生 書き初め大会

6年生は全体のバランスに注意しながら、『将来の夢』という課題を書きました。

さすが6年生。はらいやとめを理解して表現し、文字の形のとり方や全体のバランスに優れた作品を完成させました。細い筆を使った名前書きも集中して丁寧に取り組んでいました。

校内書き初め展は来週からです。力作ぞろいです。ぜひご覧ください。

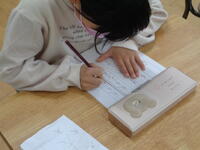

2年生 書き初め大会

2年生の硬筆書き初めのお題は『大きな声で新年のあいさつをします。』です。

一文字のます目を四つの小部屋に区切り、始筆と終筆の位置を確かめながら書きます。

子どもたちは、一文字ずつじっくりと、お手本をよく見ながら書いていました。

1年生 書き初め大会

1年生の子どもたちにとって初めての書き初め大会のお題は『ことしも、げん気でがんばります。』です。硬筆で挑戦します。

鉛筆を正しく持って、姿勢よく、大きくて太くて濃い文字を書くようにがんばりました。一文字一文字、とってもていねいに表現していました。

5年生 書き初め大会

5年生のお題は『新たな道』。画数が多い字や形が取りにくい字が並ぶ、難しいお題です。『た』は四角形、『な』は逆三角形、など、文字の外形をとらえながら書きます。

子どもたちは、穂先を意識した筆の運びや筆圧を強めたり弱めたりした表現、画の長さや方向などをじっくり考えながら、集中して取り組んでいました。

4年生 書き初め大会

4年生のお題は『美しい心』です。どの子どもも落ち着いて筆を運んでいました。

「文字の中心に気を付けて練習しました。」「はねやはらいの方向に気を付けました。」「『し』や『い』の形が難しかったです。」

一人一人がめあてをもって書いた渾身の作ができ上がりました。

そろばん パチパチ

4年生が算数でそろばんの学習をしています。

位に気を付けて数を表現したり、簡単なたし算やひき算に挑戦したりしています。

そろばんは最近はあまり身近ではなくなりましたが、数の構成をとらえてその見方を養ったり日本の伝統文化に触れたりなど、貴重な学習の機会になりそうです。

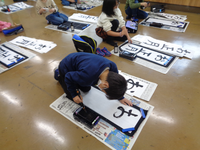

3年生 書き初め大会

3年生が書き初め大会を行いました。3年生の子どもたちは、だるま筆を使って初めて挑みます。

子どもたちは課題の『お正月』に集中し、体育館にはピンと張りつめた空気が広がります。とめ、はね、はらい、文字の大きさなどに気を付けて、一画一画、慎重に筆を運びました。

冬休みの練習の成果を発揮して立派な作品ができ上がりました。子どもたちからはホッとした表情や満足そうな笑みが見られました。

学校再開!笑顔満開!

新しい年の始まりです。背筋を伸ばして前を見つめて登校する子どもたちの姿から「心新たにがんばろう」という気持ちが伝わってきます。

放送での全校朝会の後、各クラスでは、冬休みの思い出を語り合ったり自分の新たなめあてを立てたりしました。

仲間との久しぶりの再会を楽しむ子どもたち。校内のいたる所で笑顔がたくさん見られました。これからも子どもたちの意欲と笑顔をたくさん引き出していきます。

今年も半田小学校の教育活動にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

最後に美しく、楽しく!

今年の最終登校日。玄関では下足箱を掃除し、雑巾を使って汚れをきれいにふき取る子どもたちがいました。教室では机の引き出しの中を片付けたり持ち物を整理したりしました。椅子の脚に付いた綿ぼこりを取るなど、教室内の環境や身の回りを徹底的にきれいにしていました。

お楽しみ会で盛り上がるクラスは、「フルーツバスケット」をアレンジした「クリスマスバスケット」を楽しみました。給食では、デザートで出されたケーキをおいしくいただきました。

やるべきことをしっかりやり、楽しむときは思いっきり楽しむ。メリハリをつけて、どちらも一生懸命取り組む子どもたちです。来年も子どもたちの成長が楽しみです。健康で安全な冬休みを過ごし、冬休みあけに元気な笑顔を見せてほしいと思います。来年もよろしくお願いいたします。

鉄棒クルクル

体育館に鉄棒を設置しました。休み時間や体育の時間にクルクル回っています。

のぼる技、まわる技、おりる技。子どもたちはめあてをもって練習しています。

逆さまになる感覚、回転する感覚、めまいの感覚など、日常生活では味わえない感覚をたくさん経験してほしいと思います。

人権の時間

全校で人権教育、同和教育の授業実践に計画的に取り組んでいます。差別や偏見に気付き、差列されている人の気持ちや自分に何ができるかを考える学習です。

今回は、性別によって決め付けた見方や考え方の誤りやその差別性に気付く学習を発達段階に即して行いました。

今後も、互いの良さや思いを尊重し、認め合って生きようとする気持ちや態度を育てていきます。

冬休み前全校朝会

明日からの冬休みを前に、放送で全校朝会を行いました。

交通事故や雪の事故に注意すること、規則正しい生活を心がけること、メディアをコントロールして生活することなどについて確認しました。

子どもたちは、各教室で放送内容に耳を傾け、真剣に話を聞いていました。校舎内がとっても静かで落ち着いた雰囲気でした。

冬至鍋

柏崎市内の小中学校共通メニューの『ぱくもぐランチ』。今月のメニューは『冬至鍋』です。

今日は冬至。冬至の日に「ん」のつく食べ物を食べると病気にならず、長生きすると言われているそうです。今日の冬至鍋には「ん」のつく食べ物が七つも入っていました。なんきん(かぼちゃ)、にんじん、さやいんげん、だいこん、れんこん、つきこん、うどん、です。(給食だよりの食材料表に載っています)

温かく、具だくさんの冬至鍋をおいしくいただきました。これからもぱくぱく、もぐもぐ食べて、寒い冬を元気に過ごしたいですね。

書き初め練習

1・2年生は硬筆で、3年生以上は毛筆で書き初め練習に挑戦しています。

文字の大きさやバランス、とめ、はね、はらいなどのポイントを意識して、お手本をよく見て丁寧に書いています。

1月10日と11日には学年ごとに「校内書き初め大会」を行います。冬休み中もたくさん練習して、習熟を図ってほしいと思います。

ひまわりフェス 大盛況!

2年生が生活科で取り組んだ動くおもちゃ作り。その成果を1年生に伝え、楽しさを味わってもらう活動を行いました。

「びゅん びゅん カー」「ぴょん コップ」「ぴょん がえる」「ストローアーチェリー」…。ゴムの力で動くおもちゃを使って、楽しく遊べる、魅力的なコーナーがいっぱいです。

遊び方を丁寧に説明する2年生。その説明や指示に従って楽しむ1年生。歓声と笑顔が広がる、楽しいひとときを過ごすことができました。

安全な登下校を

子どもたちの通学路には、木の幹や枝が折れて垂れ下がっている場所がたくさんあります。車道を歩かねばならず、車がかすめていく危険な場所もあります。また、至る所に雪が山積みされており、除雪車の動きにも気を付けなければなりません。屋根からの落雪、川や用水路への転落も心配です。

学校では雪による災害や危険性について学習する機会を設けています。今後もタイムリーな安全指導を続けていきます。ご家庭でもこの機会に安全な雪道の歩き方や冬の遊び方、災害への備えなどについて話し合ってみてはいかがでしょうか。

再開

子どもたちは慣れない雪道を慎重に歩きながら登校しました。学校再開にかかわる対応にご理解とご協力をいただき、また、子どもたちの安心・安全にご配慮いただき、本当にありがとうございました。

短時間ではありましたが、子どもたちは元気に学校生活を過ごしました。集団下校時は暴風雨に耐えながら歩きました。

明日も今日と同じ対応となりますが、引き続きご協力をお願いいたします。

車での児童の送迎について(お願い)

今回の大雪により学校敷地内の除雪も間に合っておらず、校舎脇の駐車場には車をとめる場所がありません。通りから校門へ向かう道路、校舎への坂道もたいへん狭く、車ですれ違うことが困難です。校舎前まで車を乗り入れることはご遠慮ください。

児童クラブ前の駐車場においても、車が転回するスペースが十分取れていません。車での送迎は極力避けていただけるとありがたいです。

なお、急な発熱等で学校から迎えを連絡した場合は、空いている駐車スペースをご利用ください。

児童の安全、渋滞や交通事故防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

学校再開に向けて

保護者の皆様におかれましては、急なお願いにもかかわらず二日間の臨時休校にご対応いただき心より感謝いたします。ありがとうございました。

想像を超える豪雪や渋滞等で、保護者の皆様もたいへんな思いをされたと思います。子どもたちも家族を思う気持ちから不安を抱えたかもしれません。明日は明るく前向きな気持ちで登校できるよう保護者の皆様から子どもたちの背中を押していただきたいと思います。

歩道が除雪されているところとそうでないところがあります。車道を歩かなければならない所、雪解け水が10センチほどたまっている所など、子どもたちにとって歩きにくく、注意を払わなければならない場所があります。子どもたちが安全に登下校できるよう、ご家庭でも注意喚起をお願いいたします。

『つばさ米』販売します!

5年生は、自分たちが育てたコシヒカリを大勢の保護者の方に食べてほしいと願い、『つばさ米』として販売することにしました。

お米の袋詰め、チラシの作成、ポスターの掲示など、仕事を分担して、張り切って取り組んでいます。

12月20日(火曜日)の朝8時20分から8時40分までの間、体育館で販売します。無農薬で育てた5年生自慢のコシヒカリを味わってみてはいかがでしょうか。

個別懇談 ありがとうございました

ご多用の中、個別懇談にお越しいただき、ありがとうございました。

学校での様子や家庭での様子を話し合うことで、子どもたちの成長や今後の支援の方向を共有することができました。本当にありがとうございました。

子どもたちがますます健やかに成長できるよう、今後も保護者の皆様とともに子どもたちを支え、教育活動を進めてまいります。よろしくお願いいたします。

彫刻刀を使って

4年生は、彫刻刀を使った版画学習に初挑戦です。

トレーシングペーパーで下絵を版木に写したら、いよいよ彫る作業です。彫刻刀の種類と特徴を学んだ子どもたちは、自分が表現したいことや効果を考えて彫刻刀を選び、彫ります。安全な使い方を意識しながら、慎重に、ゆっくりと彫っていきます。

子どもたちは何回も何回も彫り具合を確かめながら、版づくりを楽しんでいます。

すがたをかえる 〇〇

3年生は国語で説明文『すがたをかえる大豆』を学習しました。説明文の構成や分かりやすく表現するポイントを学んだ子どもたち。今度は自分で説明文を書いてみました。

牛乳、トウモロコシ、いも、魚…。自分が決めた食材について、おいしく食べる工夫や食品の例を挙げて説明します。

文章の組み立てに気を付けながら、分かりやすい説明文を書くことができました。

ソフトバレーボール

5年生が体育でソフトバレーボールに挑戦しています。

オーバーハンドやアンダーハンドでレシーブをしながら、班の中でボールを回します。ビニール製のボールは操作しやすく、安心して扱うことができます。

子どもたちはみんなでレシーブの回数を数えながら、和気あいあいと、歓声を上げて運動を楽しんでいます。

ひまわりフェスに向けて

2年生が生活科で取り組んだ動くおもちゃづくり。そのおもちゃでの遊びを1年生に楽しんでもらう企画の準備が進んでいます。

「ストローアーチェリー」「ピョンコップ」「コロコロ車」…。楽しいおもちゃがいっぱいです。2年生の子どもたちは、グループで相談しながら遊び方や得点を工夫し、楽しんで準備をしています。

空気のヒミツ

4年生が理科で空気を温めたり冷やしたりしています。

お湯に入れたり氷水に入れたり…。すると、試験管に張ったシャボンの膜が膨らんだり縮んだり…。空気は温めたり冷やしたりすると体積が変化することを実験で確かめることができました。

子どもたちは予想を立て、正しく実験し、その結果から自分の考えを導き出すことができました。

初めての毛筆書き初め

3年生は、だるま筆を使った書き初めに初チャレンジです。

お題は『お正月』。「字の大きさとバランスが難しいです。」「はらいやはねに気を付けて書いています。」まだ練習を始めたばかりの子どもたちですが、自分でめあてを決め、太く、大きく、ダイナミックに筆を進めています。

これからどんどん上達するでしょう。楽しみですね。

ミシン縫いにチャレンジ!

5年生の家庭科で初めてミシンの学習をします。練習布を使ってミシンの正しい使い方を学んでいます。

上糸の通し方や下糸の出し方に悪戦苦闘…。糸が絡むハプニングも…。でも、何とかしようと挑戦を続けています。

ミシンの扱いに慣れ、安全に利用できるよう、仲間と助け合って学習している子どもたちです。

英語で注文しよう

5年生がALTのシャド先生と一緒に英語を学習しました。

舞台はレストラン。メニューには食べ物や飲み物、デザートがずらりと並び、値段も書いてあります。お客と店員の設定で、注文したり注文を受けたり…。料理の値段をたずねたり答えたり…。

子どもたちは進んで英語で表現し、友達とのやり取りやALTとのコミュニケーションを楽しんでいます。

大好きなヤギさん

1年生がヤギさんの絵を描いています。いろいろな画材を使って作品作りに没頭しています。

絵の具を使った色の塗り方も上手になりました。筆の使い方も工夫しています。絵の具を混ぜて新たな色を作ることも楽しさのひとつです。

子どもたちは様々な表現方法を試し、楽しんでいます。

代表委員会

「みんなが廊下を走らずに歩くためにはどうしたらよいか?」を議題に、代表委員会を開きました。3年生以上の学級委員と委員会の委員長が参加し、各クラスから上がってきた意見を検討しました。

ポスター掲示など、クラスでの話し合いをもとにすでに自主的に取り組んでいるクラスもあります。これからも学校生活の課題に気付き、解決方法を考え、実践しようとする態度を大切にしていきます。

森のはたらき

4年生が柏崎地域森林組合の方々を招いてお話を聞きました。環境について学んでいる総合学習の一環です。

まず、森と川と海はつながっていることを押さえ、「水をためてゆっくり流す、『緑のダム』である」「土砂崩れを防いでいる」「光合成により、地球温暖化防止に貢献している」といった森の役割を分かりやすく教えていただきました。

間伐など、森林は適切な管理が必要であることも学んだ子どもたち。関心をもって映像を見たり質問をしたりしていました。

いじめ見逃しゼロスクール集会

鏡が沖中学校区の三校で「いじめ見逃しゼロスクール集会」を行いました。小学校は6年生が、中学校は全生徒が参加し、オンラインで各校の取組を紹介し合いました。

半田小は、「半田ハッピーポスト」で仲間の良さを認め合い、伝え合う活動を進めていることなどを他校に紹介しました。

他校からは、ポジティブな発言や行動を増やしている、個性を認め合った生活を大切にしている、いじめについて話し合う活動をしている、といった取組の紹介がありました。

集会の最後に鏡が沖中学校の校長先生から「差別に無関心ではなく、『おかしいぞ!』と気付く人権感覚を磨いてほしい」というお話があり、参加者全員でいじめ見逃しゼロに向けた取組を継続していくことを確認しました。

これからもいじめをしない、見逃さない意識をもち、互いの良さを認め合った温かい人間関係づくりができるよう、日々の実践を続けていきます。

移動図書館

月に一回、市立図書館ソフィアセンターによる「移動図書館」が開かれています。

物語、伝記、クイズ、料理…。貸出カードを持った子どもたちが集まり、おもしろそうな本を探します。

読みたい本を何冊も抱えた子どもたち。「はやく読みたいな」というワクワク感が伝わってきます。