文字

背景

行間

学校ニュース

10月31日 ハロウィーンあいさつ運動

昼休みに、運営委員会企画のスペシャルあいさつ運動が開催されました。

あいさつ運動のルールは①仮装した運営委員が廊下を歩いてる。②見つけたら「こんにちは」とあいさつをする。③するとハロウィーンシールをもらえる。

簡単ですが、盛り上がります。楽しい仮装をした人が廊下にいるだけで楽しい気分になります。明るくあいさつを交わすことで、さらに明るい気持ちになります。

内郷小では、このような子どもたちのちょっとした工夫が、学校生活に変化を生み、それがよい刺激になり、校内の活動が活性化しています。

さて、ハロウィーンあいさつ運動の翌日、たしかに「こんにちは」の明るいあいさつがいつもより多く響いていました。

10月28日 1年生2校交流

今日は二田小学校1年生との2校交流活動でした。内郷の自慢の「内郷の丘」で、秋の王冠を作りました。

まず、2校の子どもたちでグループを作り、材料集めです。内郷小の子どもたちが、二田小の子どもたちを案内し、どんぐりや赤い実やきれいな葉っぱなどたくさん集めました。その後、グループごとに集めた材料で冠に飾りつけをしていきました。午前中いっぱい、2校で仲良く活動しました。

10月27日 収穫祭

4月から米作りの活動を支えてくださった農家さんとJAさんをお招きし、5年生が収穫祭をしました。

内郷の収穫祭は、毎年学年行事も兼ねていて、親子で米に合うおかずを作り、親子で味わうことも楽しみます。まずは、お世話になった方々にお礼の言葉と感謝状をお渡しし、いよいよいただきます。おかずは肉団子汁と生姜焼き、粉吹きいもにフルーツポンチです。炊き立てのきずな米は大きなおにぎりになりました。1人分は2個です。こんなにたくさん食べれるかな?と思いましたが、ぺろりと完食しました。

ここ数年、調理や会食の活動は中止や制限されることが多く、収穫祭ができることが本当にありがたく感じました。黙食ではありますが、がんばった仲間が、同じ空間で一緒に味わう経験は貴重です。

10月25日 学習発表会ありがとうございました

22日(土)の学習発表会へのご参加ご協力、ありがとうございました。

今年は学習発表会の大改革から3年目の年でした。さらに3部制へと改革を加えましたが、いかがだったでしょうか。アンケート(プログラム裏面のQRコード)にみなさまの声をお寄せください。よろしくお願いします。

【1部】

1,2年生のステージ発表。大きな声で、調べた成果を発表しました。

【2,3部】

3~6年生は総合的な学習の中間発表をして、参加者から意見やアドバイスをもらいました。これを受けて、さらなる課題を見つけ、追究を深めていきます。

【全体発表】

いじめ見逃しゼロスクール集会では、職員の提案劇を見た後、ふたわ班ごとに話し合いをしました。保護者の皆さんにも参加していただきました。

PTA発表と全校合唱も素晴らしかったです。

【午後の音楽鑑賞会】

音楽ユニット「MINGLE」をお招きして、内郷小学校のためのオリジナルライブをしていただきました。

10月21日 学習発表会前日準備

今日の6時間目は、3~6年生が、明日の学習発表会の準備をしました。

体育館にたくさんの椅子を運び、発表会場になる教室の電子黒板と座席を準備し、作品展会場に机を出し・・・。仕事はいろいろありましたが、子どもたちが力を合わせるとあっという間に終わりました。その後、各会場の掃除をしました。

子どもたちの発表も合唱も、準備万端です。明日、保護者のみなさまのおいでをお待ちしております。

10月15日 PTA奉仕作業ありがとうございました

今年度2回目のPTA奉仕作業、ありがとうございました。

昨年に引き続き、校舎の窓拭きを中心にご協力いただきました。

普段手の届かないところまで、ピカピカにしていただきました。お家の方と一緒に、張り切って働く子どもたちの姿も素敵でした。

約1時間の活動終了後は校内が明るくなったように感じました。ありがとうございました。

また、計画、準備をしてくださった厚生部のみなさま、お疲れさまでした。

10月14日 避難訓練 引き渡し訓練

3回目の避難訓練は、休憩時の訓練でした。

昼休み中に大きな地震があったという想定です。非常ベルが鳴り、子どもたちは放送の指示を聞き、命を守る行動(窓や電気など危険なものから離れ、机等の下にもぐる、もしくは頭を守り小さくなる)をします。その後近くの先生の指示を聞き、避難します。休み時間のため、非常ベルが鳴った時に近くに大人がいない場所もありました。しかし、すかさず5,6年生が下の学年に声をかけ、一緒に行動するように促してくれていました。

グラウンドに避難後、土砂崩れの危険があるという想定で2次避難をしました。避難場所は下山田の太陽光パネル設置場所の前です。2次避難場所は道路脇なので、時々車が通ったり、近隣の物音がします。いつもと違う環境でしたが、いつも通りしっかり話し手の方を向き、集中して話を聞きました。

後半は、防災士チーム柏崎のみなさんの指導の下、防災クイズやクロスロードゲームなどで防災の学習をしました。

その後の引き渡し訓練では、保護者の皆さんのご協力、ありがとうございました。

10月12日 後期児童会任命式

10月11日から後期がスタートしました。

そして、今日は、後期の学級委員の任命式でした。

一人一人が、しっかり返事をし、任命書を受け取り、その後抱負を発表しました。「話し合いでみんなをまとめたい」「楽しいクラスをつくる」などそれぞれの思い語りました。

後半はふたわ班で交流活動をしました。お題の言葉を言いながら風船バレーをしていきます。頭と体を同時に使うゲームは思ったより難しいですが、子どもたちは上手にパスをつないで見事なチームワークを見せてくれました。

10月5日 高内山狼煙上げ

カタクリ保存会からお声がけいただき、3,4年生が高内山の狼煙上げに参加しました。

この日、保存会の方々は、山頂付近の整備をされ、その後狼煙上げをします。私たちは、狼煙上げの時間帯に合流しました。保存会と子どもたちの代表が点火すると、間もなくもくもくと白い煙が上がってきました。昔はこれが遠くの村や町と連絡を取り合うコミュニケーションの道具であったことを聞き、子どもたちはびっくり!どこにいてもスマートフォンで自由に連絡を取り合う時代に生まれた子どもたちにとっては、想像し難いようでした。

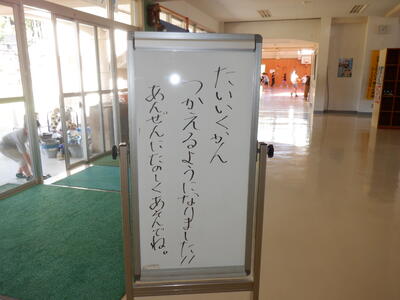

9月30日 体育館工事終了

昨日、体育館工事の点検が終了し、いよいよ今日から体育館が使えるようになりました。

朝、体育館が使用できることをお知らせするボードを玄関に置きました。登校してくる子どもたちが次々と体育館を見に行きます。健康観察カードを出しながら「今日は体育館で遊ぶ!」と宣言していく子どもも!

昼休みは、体育館に子どもたちの元気な声が響き渡りました。

因みに、工事は電気のLED化です。スイッチを入れると、すぐに体育館が明るくなります。

駐車場も使用できます。これまで、ご不便をおかけしました。