文字

背景

行間

学年ニュース

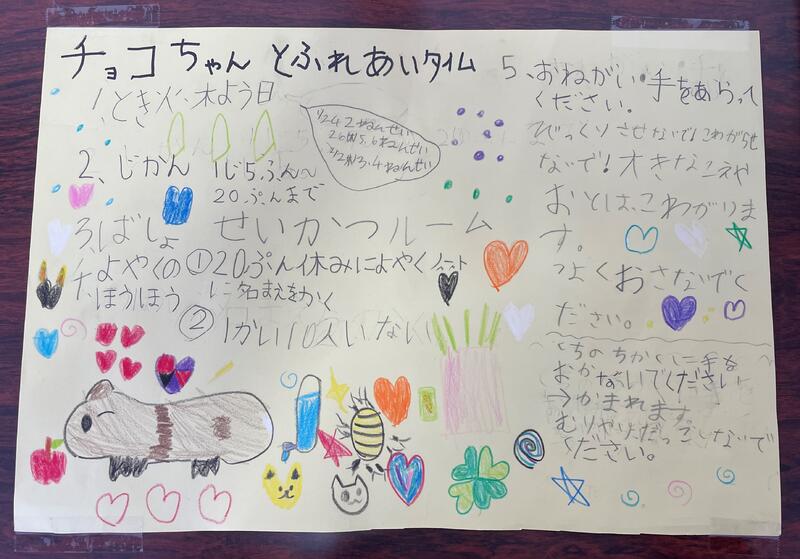

1年:チョコちゃんとふれあいタイム

昼休みに、1年生の「チョコちゃんとふれあいタイム」が生活科ルームで行われました。

1年生が世話をしているモルモットのチョコちゃんがだいぶ人に慣れたので、1年生以外の人にもふれ合ってほしいと願い、企画したものです。

24日(火)に2年生、今日は5,6年生の希望者の予約先着10人がふれ合いました。

1年生のアドバイスを聞きながらやさしく抱いたり、そっと撫でたりしてふれ合いました。

チョコちゃんにストレスを与えないように、やさしいふれ合いをする5,6年生の顔もやさしさと癒された感でいっぱいでした。

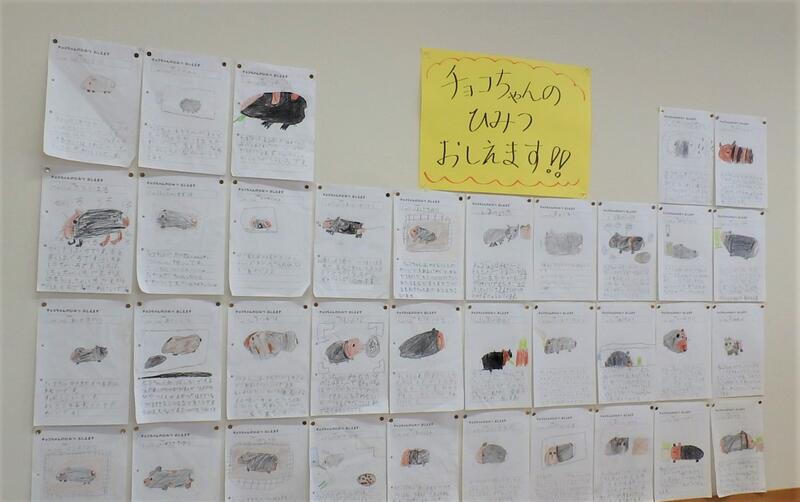

生活科ルームの壁には、これまで1年生がお世話をしたり、ふれ合ったりしたことで発見した「チョコちゃんのひみつおしえます!」が掲示してありました。

これを読むと、1年生の子どもたちが一生懸命にチョコちゃんのお世話と観察をしていることが分かりました。

5年:収穫祭

新型コロナウイルス感染症の流行で、11月から延期になっていた5年生の収穫祭が実施されました。

親子一緒に収穫した ″ きらめき米 " でおにぎりを作ったり、豚汁を作ったりして味わいました。

コロナ禍のため、ゆっくり楽しく談笑しながら…というわけにはいきませんでしたが、おいしい味に大満足の様子でした。

子どもたちからは、米作りの様子をまとめた動画の発表があったり、米作りを教えてくれた河合さんへの感謝の言葉があったりと、収穫の喜びと感謝の気持ちを表す時間となりました。

″ きらめき米 "のおにぎりは、最高においしかったようです。

4年:音楽課外デビュー

今日から4年生の音楽課外の練習がスタートしました。

6年生や5年生から教えてもらいながら、楽器の音出しやカラーガードの降り方の基礎練習をしていました。

4年生は、16日(月)にも委員会見学をするなど、高学年に向けての準備がスタートしました。

学年のまとめと高学年としてのスタートが同時に進められていますが、やりがいや期待がもてるよう、支援していきます。

1・3・5年:なわとびタイム

今日、1・3・5年生のなわとびタイムがありました。

1月30日(月)~2月7日(火)に学年別で行われるなわとび記録会の練習を行いました。

1年生は1分間、3年生は2分間、5年生は3分間に前回し跳びが何回できるかを記録しました。

2・4・6年生のなわとびタイムは、1月24日(火)に行います。

なわとび記録会に向けて、休み時間も練習に励んでいる子がいます。自分の記録をどんどん伸ばすためにがんばっています。

1年:図工ー粘土ー

1年1組の教室では、「いっしょにおさんぽ」の題材で、粘土を使った造形遊びをしていました。

「私は、ペンギンとお散歩」「お化けをつくったよ」「チョコちゃん(子どもたちがお世話をしているモルモット)いと一緒がいいな」と、楽しそうでした。

粘土は、いろいろな形に作り替えが容易にできるので、のびのび制作している子がたくさんいました。

6年:卒業アルバム制作

冬休み前から、6年生の卒業アルバムプロジェクトの子どもたちが、思い出に残る卒業アルバムの編集に取り掛かっています。

今日は、卒業生が書く思い出作文のほかに、どんな共通内容を記載するか、話し合っていました。

卒業はまだまだ先…と思っていましたが、卒業式まで50日を切りました。

素敵な卒業アルバムができるのが楽しみのような、卒業が迫ってくるから寂しいような。複雑な気持ちです。

5年:新米を持ち帰ります

5年生は、総合の学習で米作りをしました。11月に親子で収穫祭を行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大でやむなく1月に延期にしました。

収穫祭は1月ですが、今日、米を持ち帰ります。

お正月のごちそうと共に、子どもたちが一生懸命に作った「きらめき米」をご賞味ください。

ところで、子どもたちよりも先にこの「きらめき米」を味わった方たちがおります。

校門前、5年生が脱穀をした場所でスズメが落穂拾いをしていました。

月曜日からの大雪で田んぼが雪に埋まり、白鳥もえさを求めて低空飛行している姿をたくさん見かけます。

このスズメたちは、「きらめき米」の落穂のおかげで飢えをしのげているようです。

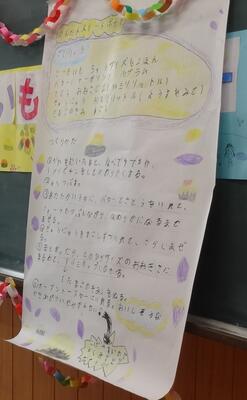

1年:いもパーティー

1年生は収穫したさつまいもでスイートポテトを作りました。

ゆでて、つぶして、丸めて、卵黄をぬって、オーブントースターで焼きました。

7名のお家の方ボランティアがスイートポテトづくりを一緒にしてくれました。

砂糖やバターを混ぜたので、焼いていると甘くておいしそうな匂いがしました。

一口味見をして、お家にもって帰って家の人と味わいました。

スイートポテトづくりのあとは、歌やゲームをしていもパーティー第2部を行いました。

椅子取りゲームをもじった”いも取りゲーム”が盛り上がりました。

おいし、楽しいいもパーティーでした。

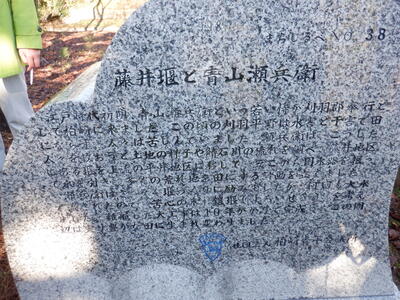

4年:藤井堰見学

社会科で、農業治水について学習するため、藤井堰(せき)の見学に行ってきました。

まず学校で、柏崎市地域振興局の方からダムと川の働きなどを教えてもらいました。

藤井堰は、私たちの学校のすぐそばを流れる鯖石川を上っていくとあります。

藤井堰は、米作りをするために、水はけのよい土地、安定した水の供給を目的に今から約400年前に青山瀬兵衛と言う侍を中心に大勢の人の努力でつくったものです。

子どもたちが見学した現在の藤井堰は、昭和41年に完成したものです。

柏崎地域振興局の方や柏崎市役所農林水産課の方から堰の役割や歴史を教えていただきました。

槇原小学校の学区にある鯖石川に関係のある施設について話を聞いたり、見学をしたりすることで今まで以上に興味をもった様子でした。

おいしいお米ができるまでには、堰(せき)が大切な役目だということが分かったので、また学校でも学習を行っていきます。

2年:図工共同制作

2年生は、図工で「しんぶんしとなかよし」という造形遊びで共同制作を行いました。

新聞紙を長く切ったり、丸めたり、つなげたりして自由に表現していきます。一人一人の活動がやがてグループの活動になるなど、表現活動を満喫していました。

共同制作は、友達と考えを合わせた発想で、広い場所を使って表現するので、ダイナミックで個別制作とは違った楽しみがあります。

自分たちだけの楽しい空間ができあがりました。

3・4年:大成功! 親善音楽会

今日、3・4年生が、柏崎市文化会館アルフォールで行われた、親善音楽会に参加してきました。

ステージでの持ち時間20分間でリハーサルから本番(録画)までを行いました。

ステージに立つとたくさんのお家の方の顔が見え、自分の家の人を見つけ手を振り合う微笑ましい場面も。

大きなステージで、明るい照明に照らされて、学校での練習の時よりもっとたくさんの観客の前で演奏できるということで、子どもたちはとても張り切って臨んでいました。

よく音の響くステージで、歌声もきれい意に響き、合奏は楽しい音色で、最後がピタッと決まりました。

学校に戻ってきてから「楽しかった!」「気持ちがよかった!」「大成功だった!」と120%満足いく演奏だったようです。

本番の演奏途中で、木琴のマレット(バチ)の先の丸い部分が散れてしまうというハプニングもあり(学校での練習の時には一度もなかったハプニングでした)、20分間の時間内だったので、合奏だけ録音し直しました。

子どもたちは、予定よりもたくさん演奏できたこともうれしかったそうです。

たくさんの保護者の方から演奏をご覧いただきました。ありがとうございました。

子どもたちのがんばる姿を動画におさめていた方が多くいらっしゃったので、今夜は一緒に鑑賞することと思います。子どもたちのがんばりをたくさん褒めてやってください。

6年:3・4年生にエール

6年生が朝、親善音楽会に参加する3・4年生を応援したいと、教室に出向き、エールを送ったり、励ましの言葉をかけたりしました。

「私たちも聞きたい!いけないのが残念…」と話していました。

3・4年生は、エールを送られて、やる気が高まったようです。

バスが学校を出発する時には、ちょうど昼休みの時間帯だったので、1年生や5年生の子たちが見送りに出ていました。同じ学校の仲間のがんばりを応援する気持ちが素敵でした。

5年:動画編集

5年生の教室では、25日(金)に行う収穫祭に向けて、ポスターを作ったり、活動紹介の動画作成をしたりして準備をしていました。

動画作成班の子どもたちはタブレットの動画アプリを使って、これまでの米作りのの様子をまとめていました。内容や構成にとても凝っていて、子どもたちの学ぶ力に関心させられました。

どんな動画になっているか、5年生の収穫祭に参加される保護者のみなさんは楽しみにしていてください。

3・4年:親善音楽会練習

3,4年生は、11日(金)に柏崎市文化会館アルフォーレで行われる親善音楽会に参加します。

本番まであと2日。真剣な顔で練習に励んでいました。

コロナ禍のため、当日は、他校と演奏を聞き合うことはできませんが、大きなホールでの演奏をお家の方に見ていただきます。

子どもたちのがんばる姿を楽しみにしていてください。

1・2年:赤坂山公園 秋探し

1年生と2年生は、秋探しに赤坂山公園に出かけてきました。

ふれあい班ごとにドングリなどの木の実や落ち葉を探したり、ふれあい遊びをしたりして過ごしてきました。

ふれあい遊びは、2年生が考えて、だるまさんが転んだやリレーをしました。

リレーでは、「落ちている木の棒をバトンにする」と計画をしていたので、木の実拾いの時にバトンに合いそうな棒を探していました。

拾った木の実は、1年生はドングリごまにしたり、アサガオのつるで作るリースの飾りにするそうです。

2年生は、自分とお家の人のお土産にと持ち帰りました。

秋晴れの下、遊具でも少し遊び、楽しい半日を過ごしてきました。

子どもたちの安全確保のために、多くの保護者からボランティアとして参加いただきました。

けがなく、事故なく無事に活動ができました。感謝申し上げます。

5年:音楽鑑賞会

5年生は、今日の午前に柏崎市文化会館アルフォーレで混声四重唱コンサートを聞いてきました。

女性のソプラノ、アルト、男性のテノール、バスの4つのパートで、「箱根八里」や「フニクリ・フニクラ」、「翼をください」など9曲とソロ曲4曲を聞きました。

*ホール内は撮影禁止のため、写真はありません。

マイクなしの声が大ホールに響き渡り、素敵な演奏でした。特に、子どもたちは、ソプラノ歌手の高い声に驚いていました。

また、フニクラ・フニクラを聞いて、「あれ、鬼のパンツの歌だよね。替え歌だったんだ」と気づいた子もいました。

ピアノのソロ演奏もあり、「トルコ行進曲」をジャズ調にアレンジした演奏で、この演奏に心奪われた子もいました。

本物にふれる、プロの演奏にふれた貴重な機会となりました。

3年:運動会ふれあいレター

まきの子児童会の活動の中に「ふれあいレター」の取組があります。クラスや学年の友達、ふれあい班など他学年の友達、家族や地域のみなさんなど、いろいろな人に「ふれあいレター」を書いたり、もらったりする活動です。

今日、3年生は運動会の前に、子どもたちがお家の方に宛てて「ふれあいレター」を書きました。

運動会に向けてこれまでがんばってきたことや、当日ぜひ見てもらいたいと考えている【見どころ】などを書いていました。

・リレーで速く走るところを見てほしいです。

・綱引きが勝てそうなので、ぜひ見に来てね。

・1,2年の時とは走り方が変わったので、見てください。

・休み時間も教室でダンスの練習をしたよ。

などと、どの子もこれまでの努力の過程やお家の人を喜ばせたいという思いで書いていました。

このふれあいレターは、明日以降持ち帰りますので、楽しみにしていてください。

この活動は、全校で行っていますので、他の学年の子どもたちも一生懸命に書いた「ふれあいレター」を持ち帰ります。

おいでいただくお家の方々には、子どもたちの思いを感じ取っていただき、その上で、本番の晴れ姿を見てあげてほしいです。

1年:モルちゃんがやってきた

1年生が生活科の学習でモルモットを飼うことになりました。

これまで、飼育のためにたくさん調べ、一生懸命に世話すること、大切にするための約束などをみんなで話し合って飼うことにしました。

今日、ようやくモルモットをお迎えしました。1年生の子どもたちはとてもうれしかったようで、「モルちゃんが来たから見に来て!」と誘ってくれました。

モルモットがいる教室の入口には、「こわがりやさんなので…」と書いてありました。

その表示をしっかり見てからモルモットのケージの前に行った子どもたちは、「小さい声で」「こわがりやさんだから…」と言いながらのぞき込んでいました。

「まだ名前は決まっていないんだ」「〇〇って名前がいいなぁ」「あっ、うんちしているよ」とうれしそうに話す子どもたち。

見たい子がたくさん集まったので、順番に入れ替わっていました。

どんな名前になるのか、子どもたちとどんな絆ができるのか、楽しみです。

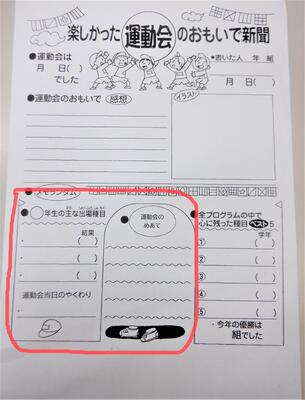

4年:運動会のめあて

今日、4年生は6限に運動会のめあてを紹介し合っていました。

・80m走で最後まであきらめずに走り抜きたいです。

・応援団なので、みんなの手本になります。

・第2応援歌のダンスをがんばります。

・プロジェクトで放送を担当します。緊張するけれど、がんばります。

・綱引きでみんなと協力してがんばります。

などのめあてを立てていました。このめあて達成に向けて、がんばってくれることでしょう。

運動会後には、「運動会のおもいで」と「心に残った種目ベスト5」を書き、「楽しかった運動会のおもいで新聞」を完成させる予定です。

6年:小中交流会

今日、6年生は瑞穂中学校で授業体験、部活動体験をしました。

数学(中学校になると算数ではなく、数学に!)の授業は、4、4、4、4を+、-、×、÷を使いながら答えが1になる式、2になる式…6になる式を考えました。1や2になる式では個別に考え、どんどん難しくなる問題ではグループで考えました。

英語の授業は、自己紹介を隣の席の他校児童にしたり、五色の色紙を集めながらいろいろな子としたりしました。普段の外国語の授業以上に先生が英語で話している割合が多く感じたようでした。

国語の授業は、「すいかとももを三つ買ってきて」という文が、すいか1つ・もも2つ? すいか2つ・もも1つ?すいかとももを3つずつ? すいか1つにもも3つ? と、どのようにもとられるので、「すいか1つにもも3つ」になるように文を直すという学習をしました。

どの授業でも最初は緊張してガチガチの様子でしたが、少しずつ慣れてくると自分から手を挙げて発言する子が見られました。

後半は、部活動体験でした。中学生の先輩たちが親切に教えてくれるので、一生懸命に聞き、練習をしたり、見学したりしていました。

半年後、全員が中学生になります。「後期は中学校へつながる大事な日々、1日1日が自分をつくる。」という後期学級開きでの担任の言葉がありました。

今日の他校児童との交流、先輩との交流、中学校の先生との交流をとおしてその言葉の意味を再確認し、中学校進学へのイメージがもてたことでしょう。

2年:国語 漢字練習

2年生の国語の時間、新しく習う漢字の練習をしていました。

読み方、使い方、文例、総画数、書き方などの基礎基本を学んでいました。

書き方で特に力を入れて繰り返し確認していたのは筆順でした。

繰り返し漢字ドリルの文字を画数を言いながら3回なぞり書きし、電子黒板の動画に合わせて空書きし、次に目をつぶって空書きし、そしてドリルに書き込むという流れで書いていました。筆順正しく書くことで字形が整います。

2年生の練習している様子を見ると、姿勢がよいことが分かります。

そして、下敷きを使って鉛筆の跡が残らないよう、滑りがいいようにしていました。

文字の基礎基本だけでなく、学ぶ姿(姿勢や用具)の基礎基本もしっかり意識している2年生のすばらしい授業風景でした。

6年:租税教室

今日、6年生は租税教室で税の学習をしました。

まず最初に、「税金でつくられているものは?」の問いかけに、「学校!」とすぐに意見が出ました。

学校をつくると5億円、プールは1億円かかると教えてもらいました。

ここで、ジュラルミンケースから1億円(レプリカ)が登場! これをすべて積み上げると1mになるそうです。

さて、問題です!

みなさんおなじみの消費税をはじめ、「〇〇税」と言われるものはいくつあるでしょう。

子どもたちからは、「10個くらい」「25個くらい」という意見がありましたが、正解は「50個くらい」とのこと。

子どもたちからは、市民税、県民税、自動車税が出されましたが、その後は???

法人会の方から贈与税、入湯税、ゴルフ場利用税、とん税(豚の税金?というユーモアも。実際は船の重さトンにかかる税)などがあることを知りました。

また、いろいろな施設や建物が税金でつくられたものかどうかの仲間分けをしました

学校や警察署、橋、クリーンセンター、コンビニが税金でつられていて、遊園地やデパート、スカイツリー、神社は税金で作られたものではないと考えた子どもたち。

コンビニはいつでも使えて便利であり、みんなの役に立つお店として税金で作られたものだと考えたようです。

ほかの学校で租税教室をやった時にも「コンビニは税金で作られている」と考える子が多かったそうです。

社会科の授業でも税に関する学習をしましたが、今日の租税教室でさらに詳しく学んだ子どもたちでした。

1年:さつまいも掘り

収穫の秋。1年生がさつまいも掘りをしました。

国語の教科書に出でくるお話「大きなかぶ」のように「うんとこしょ、どっこいいしょ」とつるを引っ張りました。

土を掘っていくと紫色の大きなさつまいもがたくさん見つかりました。

たくさんとれて、子どもたちは大喜びです。

このさつまいもをどうやって食べるのかな。楽しみですね。

3年:公共施設見学 ③駅前防災公園

市役所内の見学に続いて、原子力防災課の方が駅前防災公園を案内してくださいました。子どもたちの見学のために、実際に災害時の避難用テントや簡易トイレを立ててくださいました。

避難用テントや簡易トイレを見たことで、駅前防災公園の役割を改めて感じることができました。

春のふれあい班遠足で訪れた公園に、避難所を開設するための工夫がたくさんあることを自分の目で確認でき、とても有意義な校外学習になりました。

3年:公共施設見学 ②柏崎市役所

いろんな人と触れ合いながら庁舎を巡りました。市役所は、柏崎市民のために仕事をしていることはわかっていても、実際、どんなことをしているんだろう? と興味津々の子どもたち。あっちを見たりこっちを見たりキョロキョロしながら、熱心に見学する様子が印象的でした。

お話を聞きながら、一生懸命メモを取りました。

市長室の中に通してくださいました。桜井市長さんと笑顔であいさつ!

議場は、柏崎の海をイメージしてつくられていることを知ってびっくり!

3年:バナナも栽培 柏崎!

「越後バナーナ」を栽培しているシモダファームを見学してきました。シモダ産業の焼却施設冷却用のお湯を再利用する、環境にやさしい企業の取組を学ぶことができました。

SDGs(持続可能な開発目標)の様々な取組についても教えていただき、子どもたちは驚くことがたくさん!熱の再利用だけでなく、バナナを収穫した後の木を、和紙にする取組なども紹介していただきました。

柏崎のためになりたい、という作り手の思いを感じ、地域に尽くす人とかかわれた貴重な時間でした。

たくさんの学びがありましたので、柏崎のキラリ(よいところ)として、まとめに生かしていきたいと思います。

5年:稲刈り

台風一過の今日、5年生は学校田の稲刈りをしました。本当は昨日の予定でしたが、暴風雨のため断念しました。

天気予報を見ると、来週のほうが天気が良いのですが、1週間送ると稲が育ちすぎるため、今日の実施となりました。

田んぼの先生の河合さんから稲の刈り方、束ね方を教わってから5年生のがんばりがスタートしました。

今年の5年生の人数は、去年の5年生(今の6年生)の半数です。田んぼの広さは変わらないので、子どもたちにかかる仕事量は、去年の2倍です。しかも、昨日の台風の影響で、田んぼがぬかるみ、足元の悪い中での作業となりました。

それでも子どもたちは一生懸命に稲を刈り、稲束を何度も何度も運んでいました。

途中疲れて、ザリガニやカエルと遊びだす子もいましたが、手伝ってくれた保護者ボランティアの方から励まされながら、最後まで刈り切りました。

稲束は、乾燥させるために学校前のフェンスにかけました。

子どもたちのがんばりが、フェンス全体に見られます。

子どもたちの活動を支えてくれた河合さん、保護者ボランティアの方々に感謝、感謝です。

おいしい新米を食べる日が今から楽しみです。

赤坂山浄水場 谷根・赤岩ダム見学

9月16日(金)に、赤坂山浄水場、谷根ダム、赤岩ダムの見学に行ってきました。

天候にも恵まれ、実際に浄水場内やダムの近くまで行き、自分の家に水が届くまでの仕組みについて学習することができました。

前日に学習したことを翌日確かめられ、良い経験となりました。また、説明を聞く中では、教えてもらったことを一生懸命メモしていました。見学での学びをこれからの学習につなげていきます。

親子PTAありがとうございました!

16日(金)は、学年PTA「3B体操」でした。

おうちの人と学校で一緒に活動することが入学以来初めてだった子どもたち。体育館に入る時は、少し緊張していたのか、シーン…となる場面が多かったですが、活動が進むにつれ、どの子も笑顔で活動を楽しむ様子が見れて、とても微笑ましかったです。

おうちの方のご協力もあり、子どもたちは伸び伸びと楽しく、体を動かすことができました。

ジャンケンゲームでは、見ているこちらも目が離せないぐらい、大人も子どもも白熱したゲームとなりました!友達のお父さん、お母さんとも関わり、子どもたちにとっても楽しいひと時でした。

こども自然王国で自然を満喫!

青空の下、スマイルっ子全員で思う存分自然と触れ合ってきました。遠方だったこともあり、バス酔いが心配でしたが、元気いっぱい活動してくることができました。

こども自然王国に到着後、施設のスタッフの方から、公共施設としての役割についてお話をお聞きしました。施設の名前の通り、こどもの健やかな心と体の育成を目的に造られた県内唯一の県立大型児童館であると教えていただきました。その後は、少し離れた川辺まで歩いて、水辺の生き物探しを楽しみました。

3年:公共施設見学 ①ソフィアセンター(市立図書館)

ソフィアセンターの役割には、「教養」「調査研究」「レクリエーション」の3つがあるというお話を聞きました。普段見ることのできない、ホールや書架、資料室を見学させていただき、貴重なお話をうかがうことができました。

他にもソフィアセンターの人しか通らない階段やスタッフの方が事務をする部屋など、建物の裏側をいっぱい見せていただきました!

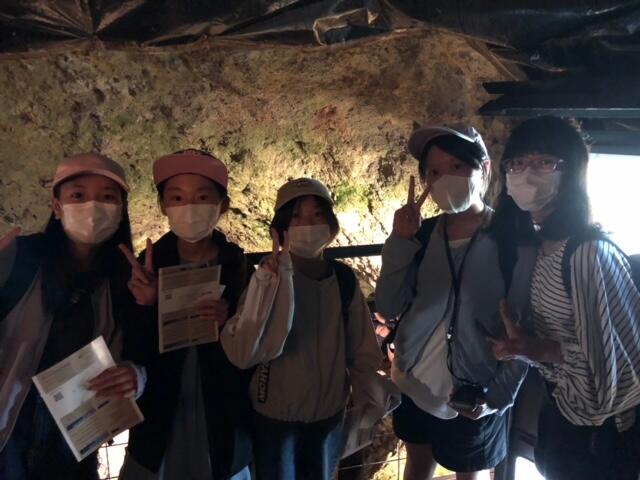

6年:修学旅行⑪

6年生が2日間の佐渡修学旅行を終え、無事柏崎に戻ってきました。

到着式では、4人の代表児童が感想発表をしました。

メリハリをつけて遊ぶことと集中することができた、いろいろな人とかかわり協力ができた、たらい舟ときらりうむ佐渡での体験や学びが思い出に残った、ホテルで友達とおしゃべりしたことが楽しかった…と、がんばったことや楽しかった出来事を伝えてくれました。

また、修学旅行のテーマであった「協力! 助け合い! 絆を深めて最高の修学旅行」の振り返りでは、にじいろ学年39人一人一人がこのテーマを意識して行動していたこと、このがんばりを10月22日に行われる運動会をはじめとするさま生な行事でも大切にして、大成功につなげようと決意が聞かれました。

この修学旅行に向けて事前学習をがんばたこと、そしてこの2日間で楽しもう、かかわろうとがんばたった経験を今後の生活につなげていきます。

担任からの「修学旅行が楽しかった人」の問いかけに、たくさんの手が挙がりました。

2日間同行してくれた添乗員さんやホテルの女将さんからも話をよく聞いている、靴をきれいにそろえていてすばらしいなど、称賛の言葉をいただきました。このことからも、テーマ達成に向けて子どもたちががんばっていたことがうかがえました。

子どもたちの「最高の修学旅行」にするために、準備を整えたり、昨日今日の送り迎えをしてくださった保護者のみなさんにも感謝です。ありがとうございました。子どもたちからがんばったこと、楽しかったことをぜひ聞いてください。

6年:修学旅行⑩

修学旅行最後の見学先、トキの森公園では、トキを間近で見ることができました。

絶滅寸前のトキを中国と協力して人工繁殖して、放鳥できるまでになったことを学びました。

佐渡でのすべての行程を終え、両津港から新潟港に向かいました。

たくさんの体験、学びについての土産話が楽しみです。

6年:修学旅行⑨

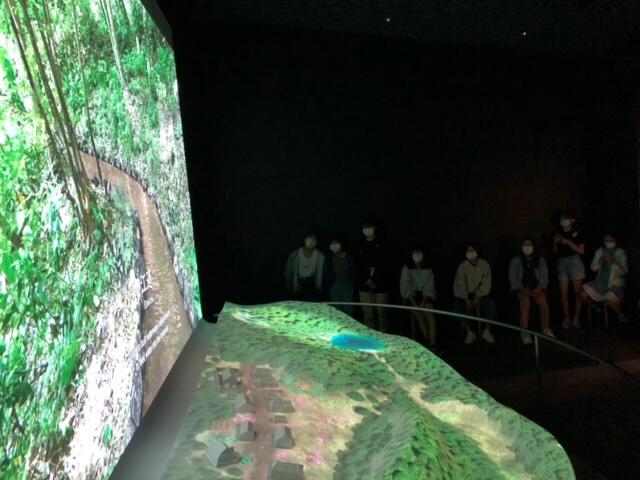

佐渡修学旅行の2日目は、きらりうむ佐渡からスタートです。ここでは、佐渡金銀山の価値や歴史をシアターで紹介してくれました。

次に、北沢浮遊選鉱場跡を見学しました。今施設は、昔、化学薬品を水に混ぜて泡を発生させ、質のよい金銀鉱石と不純物とに分離する作業を行っていたところです。

建物の雰囲気がジブリ映画の「天空の城ラピュタ」のようだと、人気の観光スポットです。

3つ目の見学先は、佐渡奉行所跡です。佐渡奉行所は、金銀山と佐渡の国を治めるために重要な役割を果たしたところです。今で言う、市役所や警察のような仕事を担っていました。

また、ここでも金銀鉱石の選鉱をする仕事をしていました。その様子が再現された道具で、子どもたちも仕事を疑似体験しました。

午前最後の見学先は、佐渡金山です。佐渡金山では、人形ロボットなどを使って、当時の採掘の様子が再現された坑道(トンネル)を見て回りました。

坑道の中は、とても涼しく、外気とかなりの温度差がありました。

坑道を抜けた後には、ジオラマ見学や人気の1㎏金塊取り出しゲームにチャレンジしました。

また、買い物も楽しみました。

カレーライスの昼食を食べ、最後の見学先であるトキの森公園に向かいます。

6年:修学旅行⑧

にじいろ学年、修学旅行2日目。全員元気にスタートしました。

元気に活動するため、朝食もしっかり食べました。

きらりうむ佐渡、北沢浮遊選鉱場跡、佐渡奉行所跡、佐渡金山、トキの森公園と佐渡の歴史と自然を満喫してきます。

6年:修学旅行⑦

6年生は、今夜宿泊する国際佐渡観光ホテル八幡館に到着しました。ホテルで友達と過ごす夜を楽しみにしていた子が多くいます。修学旅行の楽しみ第1位です。

ホテルでの豪華夕食です。一人に1杯ずつカニがついています。食べきれるか心配なくらいのごちそうですが、楽しい気持ちで盛り上がっているためか、普段給食を食べている様子よりも食欲旺盛でした。

夕食を食べているときにサプライズゲストがにじいろ学年を訪ねて来てくれました。子どもたちが1~3年生までお世話になった保健室の先生です。子どもたちが宿泊しているホテルの近くの学校でお勤めしているので、わざわざ会いに来てくれました。大きくなった子どもたちを見て驚いていました。子どもたちも久しぶりの再会で少し照れくさそうでした。

夕食の後は、鬼太鼓ショーを見学しました。

子どもたちは、みんな元気です。

この後、宿泊班ごとに入浴してから、お土産を買いに行く予定です。

天気を心配した修学旅行1日目でしたが、小雨程度で済んで、予定していた学習と体験がすべてできました。

明日もよい学び、楽しい体験ができることを願っています。

6年:修学旅行⑥

午後の体験・見学のスタートは、小木でたらい舟とイカの一夜干し(塩スルメ)づくりです。たらい舟体験は、子どもたちの楽しみ第3位です。

朝から大雨警報が出ていた佐渡地方。出発時から「たらい舟は無理かも…」とあきらめかけていましたが、「たらい舟に乗りたい!」という子どもたちの思いと、「たらい舟に乗せてあげたい!」という担任の願いが天に通じて、雨雲が切れ、たらい舟に乗ることができました。

たらい舟は、昔から佐渡の地で漁に使われています。沈むのではないかと怖がる子、気持ちよさそうに景色を眺める子と様々でした。

こぐ体験もしました。どうしても思うようには進んでくれません。くるくるその場で回り続ける子もいました。

船頭さんにコツを教えてもらって、上手に操縦できる子もいました。

イカの一夜干し(塩スルメ)づくりは、1人2杯のスルメイカをさばきました。佐渡の海風で一夜干しにして、後日船便で送ってもらうことになっています。

自分でさばいて作ったイカの一夜干し(塩スルメ)を、家族と味わう日が楽しみですね。

たらい舟・イカの一夜干し(塩スルメ)づくりの後は、宿根木散策をしました。

宿根木は、海に向って開かれた集落で、船大工が建てた板張りの家が特徴で、船の船首のようになっている三角家が有名です。

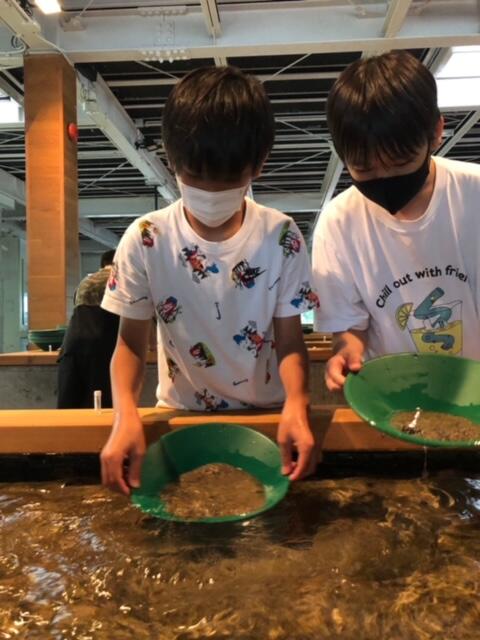

次は、西三川ゴールドパークで砂金採り体験をしました。砂金採りは子どもたちの楽しみ第2位のイベントです。

佐渡は、金山・銀山で世界遺産登録を目指していますが、ゴールドパークのある西三川地域は、佐渡最古の西三川砂金山があったところです。

緑のボウルに砂を入れて、水の中で振りながらその砂を落とし、砂金を探します。

子どもたちは、根気強く、夢中になって、砂をすくっては振り、すくっては振りをくり返して、砂金を見つけていました。採れた砂金は自分へのお土産になりますね。

間もなく子どもたちの楽しみ第1位のホテル八幡館に到着予定です。

6年:修学旅行⑤

昼食を食べ、午後からの体験スタートです。

昼食は、小木家でイカ釜飯をいただきました。イカは、佐渡の夏の味覚の一つです。

6年:修学旅行④

1つ目の体験である「佐渡太鼓体験交流館(たたこう館)」を訪れました。

ここは太鼓集団「鼓童」が太鼓の魅力を多くの人に広めるために運営している施設です。

初めて太鼓を叩くという子がたくさんいますが、どの子も講師先生の話を聞いて、真剣に叩いています。

修学旅行のめあての1つである「歴史や伝統、自然いっぱいの佐渡の魅力を知ろう!」に向けてがんばっています。

6年:修学旅行③

6年にじいろ学年39名、無事に佐渡に上陸しました。

6年:修学旅行②

6年生は、無事に直江津港を出港しました。

ジェットフォイルの旅を楽しんでいます。

6年:修学旅行①

6年にじいろ学年の39名が、佐渡での修学旅行に向け、元気に出発しました。

玄関には、5年生からのお見送りメッセージがありました。

6月に自分たちが自然に教室に出かけた時に、6年生からのお見送りとお帰りメッセージがあったので、今度は自分たちが…と用意したものです。

6年生の学校出発時刻は他学年登校前の7時15分だったので、子どもたちの姿はありませんでしたが、6年生の保護者の方が大きく手を振って見送ってくれました。

今回の修学旅行のテーマは、「協力! 助け合い! 絆を深めて最高の修学旅行」です。

7月から佐渡の歴史や観光について調べたり、班の仲間と役割分担をしたりして今日の日を迎えました。

見て、体験してたくさんのことを学び、たくさん楽しんできてほしいです。

そして、テーマを達成し、最高の修学旅行になることを願っています。

1年:アサガオで色水づくり

咲き終わったアサガオの花を利用して、色水を作りました。

「同じ紫でも赤っぽいね」「こっちは青っぽいよ」と比べて楽しんだり、友達のものと混ぜて色が変わるのを楽しんだりしていました。

音楽課外:マーチング発表に向けて

音楽課外の5,6年生49名は、4月中旬から練習に励んできました。晴れの舞台は、7月24日に行われる「柏崎ぎおんまつりマーチングパレード」です。

今年のマーチングパレードは、コロナ禍のため、柏崎市文化会館アルフォーレのステージ発表となります。

7月は、演奏の仕上げをする大切な時期でしたが、校舎改築工事の関係で体育館が使用できず、全員でドリル演奏をする時間が取れない状態でした。ならば屋外で…という計画も雨続きでできないという困難続き。それでも子どもたちはセクション練習に励み、完成度を高めてきました。

そして、今日。本番当日前の最後の練習でした。今日の天気予報は午後から雨。大事な最後の練習もできないのか…とあきらめかけていましたが、空が子どもたちの味方をしてくれました。

みんなでフル演奏、フル演技をすることができました。よい緊張感の中で練習を終えることができました。

本番は明後日。堂々と、自信をもって本番に臨んでほしいです。音楽課外の保護者のみなさん、当日の鑑賞、応援をお願いします。

2年:お楽しみ会

今日は、夏休み前の最終登校日でした。

2年生の教室では、「お楽しみ会」が行われていました。

宝探しとフルーツバスケットをして楽しみました。

明日から33日間の夏休み。8月24日まで学級の友達みんなで会う機会はありません。

しばらくお別れ…の前に楽しい時間を過ごしました。

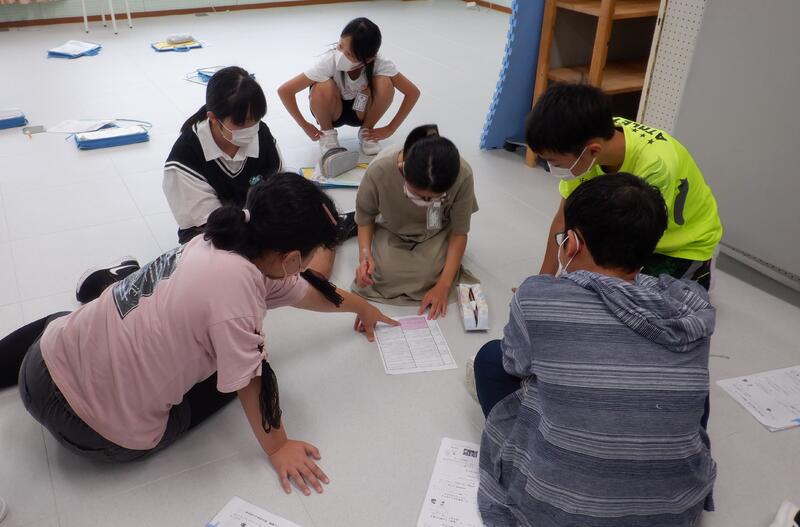

6年:修学旅行事前学習

今年の6年生は、9月1日(木)、2日(金)の1泊2日で佐渡に修学旅行に出かけます。

7月に入ってから、修学旅行で楽しみなこと、よい修学旅行にするためにがんばることなどを話し合ったり、体験や見学先の事前調べをしたりしてきました。

話合いでは、「どんな修学旅行にしたいか」という問いに対し、

・みんなと楽しみたい

・集団行動で何が大切かを学びたい

・あいさつをしっかりしたい

・友達と絆を深めたい

・友達と助け合いたい

・佐渡のことをたくさん学びたい

・友達と協力したい

・説明をしっかり聞きたい

・積極的に質問したい

等、たくさんの思いがあがりました。

そこで、これらの思いをもとに、みんなで修学旅行のテーマを決めました。

このテーマを合言葉に、事前学習を進めています。

調べ学習では、1人が体験・見学先の2つを担当し、タブレットを使ってしおりを作成しました。

そのしおりを活動班のメンバーで共有します。

そして、今日は、体験・見学先でのあいさつやめあて、感想発表について、「一人一役 任されたことを果たそう」のめあてのもと、活動班のメンバーで役割分担をしました。

メンバーでどれを担当したいか、気持ちを聞き合い、時には譲り合って、協力しながら分担していました。

今日の事前学習を受け、「みんなの意見を聞き合えた」「並ぶのに時間がかかったので次は早くしたい」など、前向きな感想が聞かれました。

今日の事前学習から、子どもたちがテーマに沿ってがんばっている姿がさらに前進したと感じました。

子どもたちは、「最高の修学旅行」にするために、夏休みも調べ学習をしたり、めあてを再確認したりして気持ちを高めていきます。

6年:初めてのミシン

6年生の家庭科の学習でミシンを使った袋づくりが始まりました。

キルティング生地を使って、トートバックかナップザックを作製します。

11日(月)に2組が、13日(水)に1組が2時間続きで家庭科を行いました。

チャコペンで布に印を付け、待ち針を打って、しつけをしていきます。

保護者ボランティアの方から、子どもたちへの支援においでいただきました。

一緒に布をおさえてくださったり、試し縫いの糸の調子を見てくださったり、

子どもたちにきめ細やかなアドバイスを。

ミシンの学習では、上糸と下糸の調子が悪い、糸がからまった…など、ミシンの台数分のトラブルが生じると授業者1人では子どもたちを待たせることになってしまいます。

保護者ボランティアの方がいてくださると子どもたちの学習もスムーズです。

大勢の力に感謝!の家庭科、ミシンの学習でした。

6年:刈羽節成きゅうりの収穫

5月16日に菜々彩工房の方の指導を受けて苗を植えをした「刈羽節成きゅうり」の収穫が始まりました。

5月は、毎朝の登校時と下校時にたっぷりの水やり作業を行っていましたが、先週から収穫ができるようになりました。

1日に10㎏前後の収穫があります。

採れた刈羽節成きゅうりは、長さ、重さ、形を調べ、A級品、B級品に分けて、毎日JAに出荷しています。

今年度は、昨年度よりも栽培する畝数を増やしたので、収穫量もぐっと多くなると思います。

子どもたちが収穫した刈羽節成きゅうりが漬物などの加工品に生まれ変わり、多くの人たちに味わってもらえると嬉しいですね。

4年:理科 空気鉄砲

4年生が体育館で理科の実験をしていました。空気は縮められるとどうなるかを確かめる実験です。

空気鉄砲を使って、玉の位置によって手ごたえがどうか、飛び出す時の音はどうかなどを確かめていました。

また、友達と一緒に「せーの」で発射させ、飛び具合の違いを確かめていました。

〝楽しみながら学ぶ“ 一コマでした。

1年:がんばった シャトルラン!

子どもたちが元気に走る音とチャイム音が体育館から聞こえてきました。

行ってみると、1年生がスポーツテストのシャトルランをやっていました。

熱中症にならないよう、マスクを外してトライしていました。

周りからも「がんばれー!」と友達を応援する声がたくさん上がっていました。