文字

背景

行間

学校ニュース

3月15日 六年生を送る会

3月4日に予定していた六送会ですが、10日以上も延期することになりました。今日、こうやって、みんなで集まって、六送会をすることができ、本当にうれしく思います。

六送会は、1年間私たちのリーダーとして、みんなをまとめ、支えきてくれたのぞみ学年に「ありがとう」の感謝を伝える会です。2年生は「入場」、1年生は「ありがとうの言葉」3・4年生は「お楽しみ企画」を担当し、6年生へ感謝を伝え、会を盛り上げました。

そして、この会を企画、運営したのは5年生です。

今日の5年生の頼もしい姿に、6年生は、安心して最高学年のバトンを渡せると思ったに違いありません。(会場を片付けて5年生が教室に戻ると、黒板いっぱいに6年生のありがとうメッセージがありました)

内郷小学校の体育館は、いつでもみんなが思いっきり遊ぶ楽しい場所ですが、今日この時は、みんなの「ありがとう」の気持ちがあふれ、心が温かくなる素敵な場所になりました。

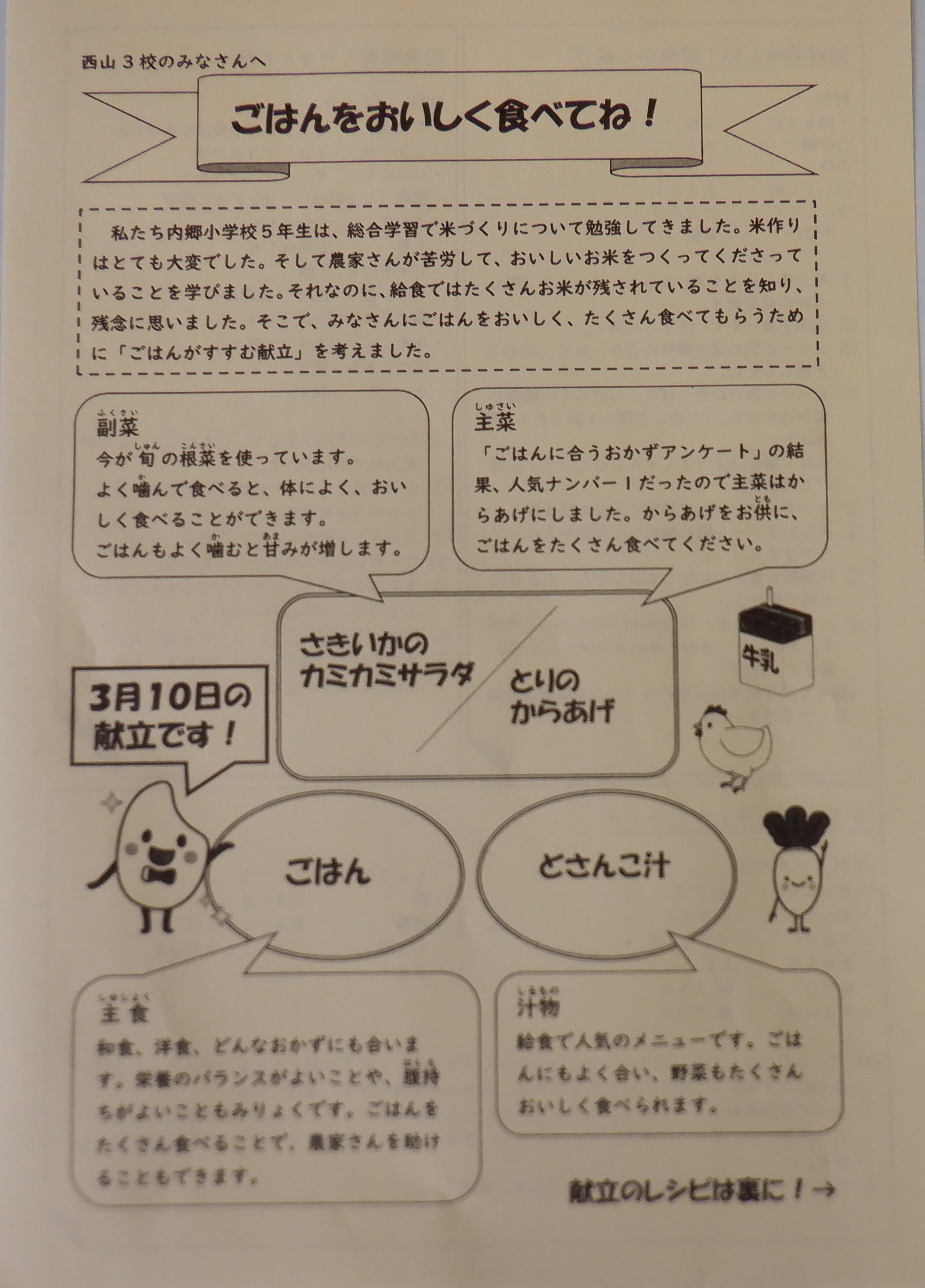

3月10日 5年生考案献立~ご飯がすすむおかず~

5年生が総合で取り組んでいた「ご飯がすすむ献立プロジェクト」が、今日、ついに実現しました。これまでの調査から、献立が決定し、西山調理場の栄養士の先生に提案し・・・。と進んでいたのですが、学校給食の献立は、栄養、嗜好、価格等様々な面から考え計画的に作られているので、飛び入りの5年生の献立がすぐに提供されるわけではありません。今か今かと待っていました。そして、ついに3月の献立に掲載されました。

5年生は、この日に合わせ、西山3校に宛てて献立説明のお便りも作成しました。

さあ、ごはんがすすむ献立、内郷小学校の結果は、ご飯の残量0!

5年生の思いがしっかり実を結びました。

3月10日 オンラインで委員会引継ぎ式

卒業式まであと2週間になりました。

今日は感染対策のために延期していた委員会の引継ぎ式を行いました。今回は、各教室をzoomでつないでの実施です。6年生教室では、運営、健康、図書・広報、の3委員会の委員長が今年度の取組と次年度へのお願いを発表しました。次は5年生教室から、新委員長が、堂々と抱負を述べました。この様子が、各教室のデジタル黒板に映し出されます。私は、教務室でipadで視聴しました。

この一年間、3年生以上一人一台タブレット、各教室へのデジタル黒板の配置が実現し、学校の活動も大きく変わり、様々な可能性が広がりました。この機器を授業を始め様々な場面で活用する先生方、的確に操作する子どもたちに感心しています。

2月21日~18日 思い出インタビュー

6年生ありがとうウィークの取組の一つに、思い出インタビューがあります。

6年生が、一人ずつ全校に向けてお話をします。

さて、そのインタビューの方法ですが、5年生が六つの面に話題を書いたサイコロを準備し、6年生がそのサイコロを転がし、出た目(話題)で話すといういわゆるサイコロトーク方式なのです。

このサイコロトーク、出た目について、その場ですぐ話さなくてはいけません。聞く方は楽しいですが、話す方は結構ハードルが上がります。しかし、そこはさすが6年生。どんな目が出ても、すらすらとお話しています。ちなみに、このサイコロトークシステムは、数年前から採用されているそうです。

2月22日 ふたわ班活動

昼休み、体育館に行くと、ずいぶんがらんとしていました。感染症対策で、遊び場を学年部で分けていますが、それにしても子どもがいません。遊んでいるのは6年生だけです。

そして、教室に行ってみると、子どもたちが座って何かを書いています。一瞬授業中?と思うほど、みんな真剣に取り組んでいます。5年生がリーダーになり、ふたわ班で6年生を贈る会の準備をしているのです。

14日から6年生ありがとうウィークが始まり、いろいろな活動が行われています。これまでは、6年生が企画したり進行したりしていた活動ですが、今度は大好きな6年生のために全校ががんばっています。

下の写真は、今日のふたわ班活動の様子と、以前行った1年生企画「1年生と6年生の雪遊び」の様子です。