文字

背景

行間

学校の様子

6年:修学旅行①

今日から1泊2日で6年生が修学旅行に出掛けました。

午前中は、新潟市の「環境と人間のふれあい館」で新潟水俣病について学びました。

5年生の社会科や人権教育で学習したことを現地で公害発生状況の資料を見たり、語り部さんから話を聞いたりしました。

公害病の被害者であり、さらに病気を理由に差別を受け、二重の苦しみと闘わなければならなかったつらさを聞き、環境に良いくらしづくりとともに、良い人的環境を整えることの大切さを学びました。

差別される人がいるということは、差別する人が必ずいるということも分かりました。

現地の天候は曇り、子どもたちはみな元気です。

村上市の海鮮処番屋で昼食をとり、午後はイヨボヤ会館の見学、スケートボードか堆朱箸作りのコース別体験を行います。

3年:リコーダー講習会

3年生になるとは、新しくチャレンジする学習がいくつもあります。

社会科と理科の学習が始まり、書写では毛筆をがんばっています。

そして、音楽では「リコーダー」と出会いました。

今日は、リコーダー専門の講師から穴の押さえ方や音の出し方、手入れの仕方について教えてもらいました。

実際に音を出してみると、きれいな音が出て喜んだり、思うような音が出なくて悔しがったりしながら、意欲的に練習をしていました。

よほど楽しかったのか、昼休みに自主的に練習する子もいました。

子どもたちが使用するのはソプラノリコーダーですが、リコーダーにはほかにもいろいろな種類があります。

ソプラノリコーダーよりも小さいソプラニーナ、大きいアルトリコーダー、リコーダーの仲間の木管楽器のファゴットなどを見せてもらいました。

いろいろな音階がリコーダーで出せるようになると、曲の演奏ができるようになります。

子どもたちの演奏が聞ける日が楽しみです。

4年:プラネタリウム見学

理科の学習で柏崎市立博物館内にあるプラネタリウムに行ってきました。

大きな投影機で半田小学校周辺の夏の夜空を映し出してくれました。

「わぁ!」という驚きと感動の声があがるほどの満天の星空でした。

北極星や北斗七星、はくちょう座とこと座、わし座の中の3つの星をつないだ夏の大三角を観察しました。

投影後には、星座板を使って今見た星の動きを確かめました。

これから夜の星空を見上げる機会が増えそうです。

ようこそ先輩~中学生職場体験~

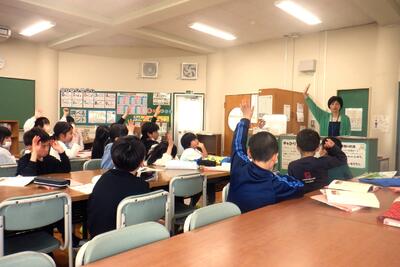

今日、鏡が沖中学校の2年生が職場体験で半田小学校に来てくれました。

今日は、3年2組の教室で「小学校教諭」の仕事を見学したり、体験したりしました。

外国語活動の時間には、子どもたちがワークシートに書き込むことができたかを授業者と一緒に見て回りました。

1日の活動を終えて感想を聞くと、「疲れました」が第一声でした。

子どもたちの活動を支える教師の動きや子どもたちのパワーに圧倒されたようです。

自身が小学生だった時とは違った立場から先生の仕事を見て、考えたからこその感想です。

「疲れました」の次には、「楽しそう」という言葉も聞かれました。

明日は、1年1組教室で職場体験をします。

1年生の下校時刻と中学校へ戻る時刻が重なり、児童玄関前で1年生と一緒になりました。

1年生は、「明日は1年1組!」と嬉しそうにお姉さんに声を掛けていました。

6年:情報モラル学習

今日、柏崎市教育センターの田村先生から「『自制心』を鍛え、メディアバランスを考えた生活をしよう! 言われなくても自分から!」と題して、情報モラル教育をしていただきました。

はじめに、非認知能力を高めることの大切さについて教えてもらいました。

非認知能力とは、意欲、忍耐力、やり抜く力、自制心、社交性、コミュニケーション力などを言います。

この能力を高めると、学力だけでなく、将来の収入にも大きな影響を与えるそうです。

また、大谷翔平選手を例に挙げ、睡眠の大切さについても説明がありました。

その後、「ネット利用に求められる『自制心』」の話がありました。

相手が好みの近い狭い範囲になっていまうこと(社交性、コミュニケーション力が育たない)。

時間の制限なくゲームやSNSにのめりこんでしまう(自制心がきかない、睡眠不足になる)。

さらに、インターネットは様々なわなが仕掛けられており、情報漏洩や誹謗中傷などのネットトラブルや、大人も騙される(詐欺)危険な世界であり、子どもだけで自由に使ってよい世界ではないという話がありました。

学校では、タブレットを使った学習を行っていますが、正しく使えば有効なツールとなります。

学校での使用は1日2時間程度です。

家庭でもタブレットやスマホ、ゲーム、動画サイト等などのメディアに触れる機会がありますが、家庭での利用も2時間以内に収めることがよいそうです。

2時間を超えると、悪い影響(非認知能力がつきづらい)が加速するということです。

自制心をもって、使い過ぎを防ぎ、集中力を高めるために、メディア機器にふれる時間と場所しっかり分けて決めることが大切だとアドバイスをしてもらいました。

今日の話をもとに、自制心をもってメディアと関われるよう、ご家庭でも見守りをお願いします。

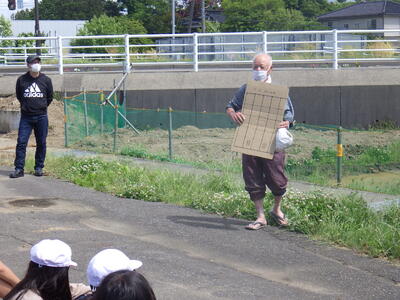

4年:源太川をたどって

4年生は、学校から源太川をたどる探検に行きました。

どんどん歩いていくと、半田小学校区から枇杷島小学校区へと入りました。

半田地区の川の様子と見比べながら、進んでいきました。

さらに歩みを進めると、ついに鵜川に合流しました。

約3.5㎞も源太川に沿って歩き、源太川は、鵜川の支流であることを自分の足と目で確かめることができました。

鵜川の合流地点には、排水機場があり、柏崎市道路維持課河川港湾係の方から、その役割について説明してもらいました。

この排水機場は、大雨などで源太川の水位が上がったときに、水門を開けて鵜川に水がたくさん流れるようにします。

そうすることで、源太川があふれる(洪水)を防ぐことができます。

帰りは、スクールバスで学校に戻りました。

1年:歩行教室

1年生は、学校周辺で安全に歩く「歩行教室」を行いました。

はじめに、柏崎市役所市民活動支援課生活安全係の方から安全な横断の仕方を学びました。

左右を確認して手を挙げて渡ること、歩道がないところは、1列になって白い線よりも内側を歩くことなどを実際に確認しながら歩きました。

子どもの飛び出しで事故がたくさん起こっていることを教えてもらい、道路を渡るときには必ずいったん止まって安全確認してから進みました。

登下校に慣れてきて、歩き方が心配な話もちらほら聞かれてきているので、この機会にもう一度安全な歩行について学ぶことが出てよかったです。

「たった一つの命」だから、安全な歩行について、繰り返し指導していきます。

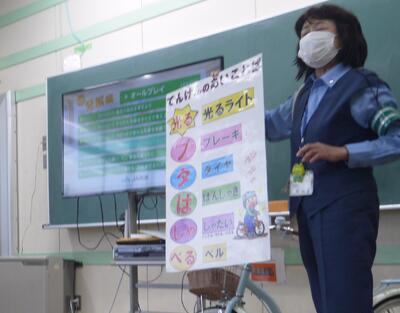

3年:自転車教室

今日、親子で安全な自転車の乗り方について、学習しました。教えてくれたのは、柏崎市役所市民活動支援課生活安全係と地域の交通指導員のみなさんです。

2つのグループに分かれて、1つは、動画を見ながら安全確認の仕方や自転車の点検の仕方を教えてもらいました。

自転車点検の合言葉は、「光るブタはしゃべる」です。

光る…光るライト

ブ …ブレーキがちゃんと効くか

タ …タイヤに空気が入っているか

は …反射器は付いているか

しゃ…車体(ハンドル、サドル、ペダル)は安定しているか、高さは合っているか

ベル…ベルは鳴るか

を見ます。

もう1つのグループは、体育館に簡易信号や横断歩道を設置して、安全な左右確認の仕方や横断の仕方、交差点の曲がり方などを練習しました。

自転車に乗るときには、しっかりヘルメットをかぶって、頭の安全を守る大切さも学びました。

今日学習したことを生かし、安全、安心で自転車に乗ることを約束しました。

プール開き

本日プール開きを行い、4~6年生が初入水をしました。

「水が冷たかった!」「もっと長く入りたい!」と初入水の感想もそれぞれでした。

1,2年生はもぐる・浮くなどの水遊び、3,4年生はけ伸びやバタ足などの浮いて進む、5,6年生はクロールや平泳ぎで25m~50mを泳ぐことを目標に学習します。

また、全学年がブルボンウォーターポロクラブの方からの出前授業も予定しています。

3年:えんま市探検

今日からえんま市が始まりました。

柏崎市の「お宝見つけ隊」の3年生は、えんま市会場に出掛け、お店の人やお客さんにインタビューをしてきました。

「お仕事中にすいません。インタビューしてもいいですか。」と勇気を振り絞って声を掛けました。

お店の人には、どの地域から来たのか、たくさん買ってもらうための工夫は何かなどを聞きました。

「大阪から来た」と言うお店の人が多かったようで、「関西弁だったよ」と遠方から露天商が柏崎に来ていることを実感していました。

また、お客さんへは、「どこから来ましたか?」「何が楽しみですか?」と質問しました。

コロナ禍が明け、久しぶりに規制のないえんま市なので、お客さんの楽しみがたくさんあることが分かりました。

インタビューのほかに、えんま大王を見たり、自分が買いたい物のお店の目星を付けたりと、わずかな時間ではありましたが楽しみながら、しっかりとお宝を見つけてきました。

今日は、給食もえんま市にちなんだ献立でした。

枝豆ご飯、切干大根の焼きそば炒め、いわしのつみれ汁、牛乳、笹団子です。

今の時期は笹の葉が大ききなる時期で、昔は田植えが終わったこの時期に、笹団子を持ってえんま市に出掛けたそうです。

昔も今も、柏崎の人々にとって、えんま市はとても楽しみな行事のひとつです。

2年:野菜が順調に育っています

2年生は、登校後に自分が育てている野菜に水やりをしています。

水やりを終えた後に野菜苗の様子を聞くと、「背が高くなった」「お花が咲いたよ」と嬉しそうに話してくれます。

今日は、生活科の時間に観察日記を書きました。葉の形や数、花の様子をよく見て絵に表していました。

これからどんどん暑くなってきます。夏野菜たちがぐんぐん大きくなり、収穫をする日が楽しみです。

5年:体力テスト

5年生は、3年生とペア学年となって、体力テストを行っています。

5年生は上学年らしく、3年生にやり方やコツを教えたり、温かく励ましたりする優しい姿がたくさん見られました。

3年生がシャトルランに挑戦した時には「数え間違えないようにする」「ペースメーカーとしてしっかり走る」とめあてを立て、責任をもって取り組みました。

高学年としてメキメキ成長しています。

1年:あさがおの観察

1年生は、毎朝あさがおの世話をがんばっています。

朝方の雨で地面が濡れていても、水やりに行こうとするのはご愛嬌。それだけ愛情を注いで世話をしています。

ふた葉から本葉へ、本葉が大きくなり、どんどん増えていくことを楽しみに水やりをしています。

観察日記を書いて、ふた葉の出初めのころと比べることで、成長具合を実感していました。

たくさんの花が咲くのが楽しみです。

クラブ活動

今日、第1回目のクラブ活動がありました。

クラブ長を決めたり、年間の予定を決めたりしてから活動を始めました。

絵手紙を描いたり、指編みに挑戦したりしました。

今年度のクラブ活動は、俳句、コンピュータ、折り紙、科学、スポーツ、手芸、イラスト、室内ゲーム、音楽、絵手紙の10の内容があります。

4~6年で協力しながら活動を進めていきます。

6年:馬高縄文館見学

社会科の歴史学習で長岡市にある馬高縄文館に行ってきました。

馬高は、火炎土器が出土したことで有名な地域です。

出土された土器や農作業や狩猟で使っていた道具を見学しました。

また、「馬高・三十稲場遺跡」である縄文のムラの暮らしを再現した住居などもあり、興味深く学習をしました。

当時の弓を再現したものを使って、絵に表した獲物をめがけて矢を放つ体験もしました。

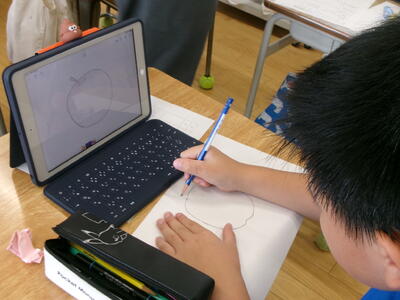

勾玉づくりにも挑戦しました。見事な集中力を発揮し、思い思いの形に削ってペンダントを作りました。

今の時代とは違って機械がない中で、縄文人の工夫や生活の様子を知ることができました。

4年:ひまわり自然調査隊

4年生は、佐藤池球場近くを流れる源太川と排水路で、水中にすむ生き物調を行いました。

講師の藤塚先生が事前に獲った生き物を見せてもらいながら説明を聞くと、俄然やる気が出てきた子どもたちでしる水の中に入っていた子どもたちも、生き物を見つけると目を輝かせていました。

藤塚先生地域振興局の方たちのアドバイスを聞きながら、泥の中を探ったり、川の淵の草の下を探したりすると、シマドジョウやメダカ、アメリカザリガニなどの生き物を見つけました。

見つけたのは、生き物だけではありません。川の中や川べりで、ごみも見つけました。

捨てる人がいるからごみが落ちているのです。川にすむ生き物たちを守るためにも、このごみをどうにかしなければならないと感じました。

テレビの取材も受けました。生き物がすみやすい川にするためにはどうしたらよいか、ひまわり自然調査隊の活動は、これからも続きます。

6年:租税教室

6年生が柏崎法人会の方から税に関する学習「租税教室」をしていただきました。

税金の種類を教えてもらったり、どんなものに税金が使われているかのクイズをしたり、動画を見たりして理解を深めていました。

税金クイズは特に盛り上がりました。東京スカイツリー、電柱、神社、遊園地も税金でつくられていると考える子どもが多かったです。

私たちが過ごす学校も税金で賄われている部分が多くあることを知り、用具や電気などを大切に使おうという気持ちを高めた子もいました。

社会科学習で学んだ税金のことがよりよく理解できた租税教室でした。

絵本箱(読み聞かせ)

当校では、読み聞かせグループ「絵本箱」のみなさんから、朝学習の時間に読み聞かせをしていただいています。

15名のメンバーの方が交代で、毎週木曜日に子どもたちへの読み聞かせをしてくれます。

今日は、今年度最初の絵本箱の日でした。1~3年生が、絵本の世界に引き込まれるひとときを過ごしました。

読み聞かせは、音と絵とで情報が得られ、想像力や夢中になって聞く集中力などが上がる効果があります。

また、自分が図書室から選ぶ本とは違うジャンルに出会う機会でもあり、新たな好奇心が生まれ、読書の幅が広がることも期待できます。

「読み聞かせ」というと、幼児期に寝る前にお家の方に読んでもらう、保育園や幼稚園の先生に読んでもらう経験をしていますが、小学生でも有効な活動です。

今後も「絵本箱」のみなさんから協力いただきながら、子どもたちと本の良い関わりを大切にしていきます。

5年:田植え

雨のため1日延期となりましたが、きぼう学年の子どもたちが午後から田植えを行いました。

コロと呼ばれ田植えをするときの目印を付ける道具で印を付けてもらい、植え方の説明を聞いてから挑戦です。

ゆっくりとと田んぼの中に足を入れ、慎重に進んでいきました。田起こしで田んぼに入った経験があったので、今回はその時に得た足運びのコツを生かしながら進んでいました。

コロで付けた印の十字の交差部分に2,3株にした苗をどんどん植えていきます。

植え方のコツをつかむと、正面、左右の3か所をいっきに植えることができるようになった子もいました。

また、ボランティアさんのアドバイスを受けながら、隅々まで丁寧に植えていく子もいました。

田植えが終わった田んぼには、4羽のアイガモを放しました。

米作りには、害虫や雑草の駆除が必要になりますが、このアイガモたちがそれらを食べてくれます。

アイガモは、米作りをするきぼう学年の子どもたちにとって、大切な相棒になります。

田植えを教えてくれた田んぼの先生の今井さんをはじめ、地域ボランティア、保護者ボランティアのみなさんから活動を支えていただきました。

ありがとうございました。

みんなが本気! 運動会

すがすがしい晴れ空の下、半田小学校の運動会を行いました。

1年生のかわいらしい始めの言葉と応援団長の力強い選手宣誓で幕を開けました。

3,4年生は、50m走と大玉送りレースを行いました。

1,2年生は、50m走とおたすけ玉入れをがんばりました。

5,6年生は、3本綱引きと全員リレーで白熱しました。

エール交換も応援合戦も、これまでの練習以上に気合が張ったすばらしい応援でした。

結果は、途中は2点差と僅差ではありましたが、プログラム後半の大玉送りレースと全員リレーを制した白組が競技優勝と応援優勝を果たしました。

勝負はつきましたが、白組も赤組も、全校児童が本気で、力いっぱいがんばった運動会でした。

子どもたちのがんばりに大きな声援と拍手を送ってくださった保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。

また、早朝のテント建てや運動会後の後片付けを手伝ってくださった保護者の皆様にも感謝いたします。

17日(金)のPTA奉仕作業に引き続き、「大勢の力に感謝」です。ありがとうございました。

運動会を行います!

本日、半田小学校の運動会を予定どおり行います。

「最後まで あきらめないで がんばろう!」のスローガンのもと、精一杯がんばる子どもたちに、大きなご声援をお願いします。

応援席開放は、午前7時からです。よろしくお願いします。

前日準備

5限に5・6年生と教職員とで運動会の前日準備を行いました。

各委員会と応援団(4~6)に分かれて、会場づくりと最後の応援練習をがんばってくれました。

この後の降雨量が心配ですが、舞台は整いました。

明日は、子どもたちのがんばる姿をぜひご覧ください。

<保護者の皆様へのお願い>

明日、児童応援席等のテント建てを行います。全部で10基のテントを建てます。

午前7時からの保護者応援席の場所取りをした後に、テント建てを手伝っていただける保護者の方がいらっしゃいましたら、児童応援席付近にお集まりください。

天幕を張り、テントの足を伸ばし、立てる作業です。

よろしくお願いします。

クリーン作戦

16日の1・6年生のクリーン作戦に続き、今日は2~5年生がグラウンドの石や枝を拾いました。

5年生をリーダーにフレンズ班に分かれて活動しました。

全校児童によるクリーン作戦と17日のPTA奉仕作業のおかげで、グラウンド環境は万全です。

明日の夕方から雨が降る予報もあり、心配ではありますが、25日(土)は晴れるようなので、運動会は予定どおり実施できそうです。

運動会予行練習

本日、運動会の予行練習を行いました。閉会式の流れを確認し、応援練習もしました。

準備運動は、全員でラジオ体操をやります。

エール交換で気持ちを高めました。

結果発表のやり方も練習しました。

運動会本番は、どのような結果になるか?

楽しみです。

大勢の力に感謝ーPTA奉仕作業ー

本日15時からPTA奉仕作業を行っていただきました。

グラウンドの側溝の泥上げや南広場前道路の枯れ葉掃除、プール内の落ち葉取りなど、5,6年生児童全員と1~4年児童の希望者、保護者、教職員とを合わせて約270名での作業となりました。

どの箇所でも子どもたちや保護者の皆さんが精力的に作業してくださり、とてもきれいになりました。

また、屋外の作業と並行して、ベルマーク作業もしていただきました。

今年度初の試みとして、平日の開催となりましたが、大勢の方にお集まりいただきました。ありがとうございました。

きれいになった環境で、子どもたちの教育活動が気持ちよく行うことができます。

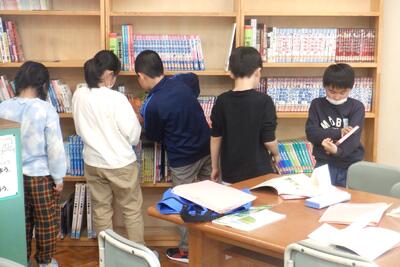

移動図書館

今日は、柏崎市立図書館ソフィアセンターの移動図書館がありました。

一人10冊まで借りられるということで、真剣に本選びをしていました。

今後も定期的に移動図書館が行われます。読む力がつくと、どの教科でも教科書を読む、問題を読むことに抵抗がなくなっていきます。

文字を読むこと(音読)に慣れていくと、次は、読み取る力へとつながっていきます。

学校では、週2回朝読書を行っていますが、ご家庭でも自主学習や休日の親子読書など、ぜひ読む機会を設けてください。

6年:調理実習

家庭科「できることを増やしてクッキング」で野菜炒めづくりをしました。

それぞれが野菜を切って炒める経験しました。「野菜炒めを作る」というできることが増えました。

ぜひ休日に、お子さんから野菜炒めを作ってもらってください。

3年:毛筆が始まります

3年生になると、毛筆か始まります。1,2年生の時は、硬筆(かたい鉛筆で)でしたが、いよいよ筆を使っての習字です。

第1回目の学習では、用具の準備の仕方や片付け方、筆の使い始めの筆おろしをやりました。

筆おろしは、筆の軸を回転させながら、毛の部分を指の腹でゆっくり押しながら糊付いた状態をほぐしました。

みんな真剣に、慎重に行うことができました。

4年:源太川探検

学校の近くを流れる源太川を見学に行ってきました。小さない生き物や川べりに咲く花を見つけました。

今までは風景の一部として見ていた川も、「何があるかな」と関心をもって観察していくと、「どんな生き物がすんでいるのだろう」「なんでごみが落ちているのかな」など疑問が生まれてきました。

この疑問を今後の学びの課題として、総合的な学習の時間に「ひまわり自然調査隊~できることからやってみよう~」をテーマに、身の回りの自然環境と自分自身との関わりについて考えていきます。

2年:野菜の苗植え

4名の地域の畑の先生に教えてもらいながら、生活科で育てる野菜の苗植えをしました。

ピーマン、ナス、キュウリ、ミニトマトなど、先週の町探検で選んできた自分の野菜苗を丁寧に植えました。

収穫まで、毎朝の水やりや観察、草取りなどの世話をがんばります。

2年:町探検

生活科の学習で、町探検に行ってきました。今日は、西半田方面です。

西半田方面には、半田コミュニティセンターとスーパーやホームセンター、ドラックストアなどのお店があります。

ホームセンターでは、これから自分たちで育る野菜を何にするか、苗売り場をじっくり見学させてもらいました。

野菜によっては、何種類もの品種があるので、苗の説明表示を真剣に読んで、どの苗がいいか考えていました。

運動会に向けて

5月7日に運動会の結団式を行いました。

これまで、赤白決めや徒競走の練習などを行ってきましたが、結団式を機に、運動会への気持ちがさらに高まっていきます。

各教室では、応援リーダーや6年生が第一応援歌やエールのやり方を教えていました。

5月25日(土)、子どもたちのがんばる姿を楽しみにしていてください。

季節を感じる給食

今日の給食は、こどもの日お祝い献立でした。

たけのこご飯、ししゃもの磯部揚げ、コーン和え、すまし汁、牛乳、柏餅

柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家系が絶えない縁起物として広まりました。

たけのこは、竹のようにまっすぐ元気に育ってほしいという願いを込め、こどもの日の料理に使われます。

給食からその季節ごとの旬や行事との関連、由来などを学ぶことができます。

避難訓練

今年度初めての避難訓練を行いました。火災発生を想定して、次の6点を守れるように昨日までに事前指導を行いました。

①赤白帽子を白にしてかぶる。

頭にけがをした場合、出血していることを発見しやすくするため。また、頭以外でもけがをした場合は赤色に変えてかぶり、けがをしていることを周りにも分かりやすくします。

②ハンカチを口に当てる。

火災で怖いのは、有毒ガス(一酸化炭素)を吸ってしまうことです。有毒ガスを吸うと意識がもうろうとし、やがて呼吸ができなくなって死に至る危険があります。

「おはしも」の約束を守る。

③お…おさない(ドミノ倒しを防ぐ)

④は…走らない(転倒を防ぐ グラウンドに出たら走る)

⑤し…しゃべらない(避難の指示を聞き逃さないため)

⑥も…もどらない(品物よりも命が大事)

子どもたちは真剣に訓練を行っていましたが、ハンカチや赤白帽子がない子がいたり、ついおしゃべりをしてしまう子もいました。

万が一に備え、訓練も完璧であることが大事です。自分の命を守るために6つの約束をしかっり守るよう、再確認しました。

5年:田おこし

5年生は、総合的な学習の時間に、米作り体験を中心に自分たちの「食」について考える学習をします。

今日は、肌寒い1日となりましたが、地域の米作りボランティアの方々から教えてもらいながら、田おこしをしてきました。

農家の方々は、トラクターを使って田おこしを行います。また、人力で行う場合もくわやすき等の道具を使います

が、5年生は、裸足で田んぼに入り、足で土を踏んだりかき混ぜたりして空気を含ませました。

土をかき混ぜ、さらに空気に触れさせることで土壌の養分を活性化させることにつながるので、田おこしは大切な作業です。

足で田おこしを行うのには、もう1つ理由があります。田植えに備え、土のどろどろした感覚を経験しておくことです。

足を取られてなかなか進めなかったり、完全に土に埋まって抜けなくなったり、大笑いしながら土の感触を味わっていました。

今後は、田植え、稲の観察、稲刈り、収穫祭…と活動していく予定です。

3年:理科 種まき

3年生は、理科の学習で季節ごとの植物の成長の様子を観察します。

今日は、一人一人がビニールポットに土を入れ、ヒマワリとホウセンカの種をまきました。

種は小さいので、大切に扱っていました。特に、ホウセンカの種は、落ちてしまうと砂に交じって分からなくなってしまうので、慎重に手に取り、まいていました。

秋までの長い期間の中で、芽が出て、成長していく様子を観察したり、花や実(種)ができることを学んだりしてほしいです。

学校だよりR6.4月30日号

2年:時こくと時間

小学校では、1年生の算数で「なんじなんぷん」、2年生で「時こくと時間」という学習をします。

テレビやスマートフォンなど、身の回りにはデジタル時計が主流で、針があるアナログ時計にふれる機会が少なくなっています。

2年生では、時刻と時間についての学習をしました。

時刻とは、時の流れの中のピンポイントの点、〇時〇分をさします。

時間とは、時刻と時刻の間、時の経過の長さをさすものです。

夜の9時から朝の6時まで、何時間寝ていたかという問題を解いていました。1時間ずつ印を付けながら、「9時間」と答えを求めていました。

この何時間や、〇時間後、〇分後は、アナログ時計の方が考えやすいです。算数の時間には、1年生も2年生も時計模型を使いながら考えを進めていきます。

また、午前、午後の言葉を使って表せるように、子どもたちの1日の様子を発表し合っていました。

「今の時間教えて!」などと、我々大人であってもこの違いを正しく理解して使い分けているかというと、混同してしまっていることがあります。

状況判断から午前や午後を使わずに示しても通じますが、文書では必ず書くことで正確に伝えるようにしています。

基礎基本の大切さを再確認した子どもたちの学習風景でした。

今日の給食

半田小学校の給食は、鏡が沖中学校に隣接している「南部調理場」(昨年度までは枇杷島調理場という名称でした)で作られています。

鏡が沖中学校、半田小学校、枇杷島小学校、新道小学校、南中学校の5校分、全1,160食を15人の調理員さんで作っているそうです。

今日は、ソフト麵、ミートソース、ひじきマリネ、手作りみかんゼリー、牛乳でした。

ミートソースには、豚肉や玉ねぎ、大豆、セロリにマッシュルームなどが入っていて、具だくさんでした。

また、1,160食も作っているにもかかわらず、デザートは手作り。おいしくいただきました。

前期学級委員任命式

今朝、前期の学級委員任命式を行いました。

各学級の学級委員が、放送で決意発表を行いました。「緊張する」と言いながら順番を待っていました。

「あったか言葉いっぱいの学級にしたい」

「困っている人を助けたい」

「みんなが楽しくできるようにしたい」

「楽しむときとまじめにやるときのメリハリのある学級にしたい」

「全校の手本となるように団結したい」

など、それぞれが学級づくりに向けての決意を堂々と発表しました。

どの発表も頼もしく、「がんばるぞ!」という意気込みを感じました。

発表の後、学年ごとに校長先生から任命書が渡されました。

「みんなががんばれるように、プラスの言葉で学級を盛り立ててください。任せます。」とエールを送られると、どの学年もしっかりした返事で答えていました。

八重桜が満開です

ソメイヨシノの桜が散って葉桜となりましたが、今は、八重桜が満開です。

校門から続く坂道に両側に八重桜が並んでいます。

ソメイヨシノの薄ピンク色とは違った濃いピンクの花びらが何重にも重なっていてより色濃く感じます。

また、学校のプールには、ときどき2羽のアイガモを見ることができます。6年すまいる学年が昨年度に田んぼでの米作りをした際に、虫や草を食べてもらうために放飼したアイガモのようです。

春ののどかな風景を紹介しました。

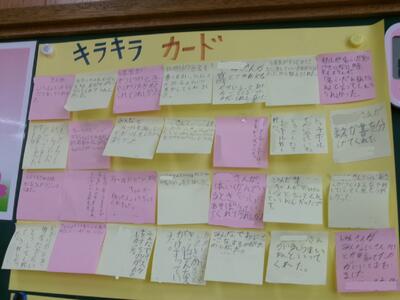

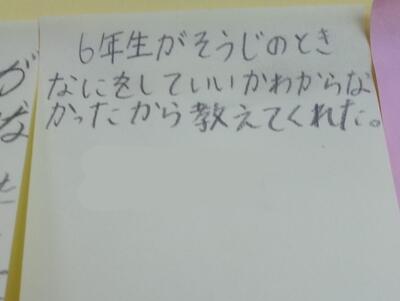

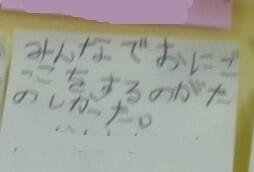

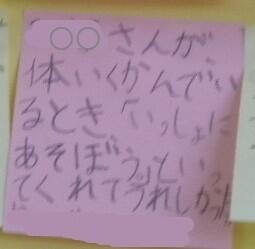

3年:キラキラカード

3年2組の教室に、「キラキラカード」が掲示してありました。

友達と一緒にやって楽しかったことや親切にしてもらってうれしかったことなど、キラキラした体験や心の様子がたくさん書かれていました。

このような活動は、道徳や学級活動、帰りの会などで行われます。友達の良さを伝え合う、学級の良いところを確認し合うことは、よりよい成長に向けて大切です。

キラキラの出来事に気付くことができた子どもたちの姿や心もキラキラしている一場面でした。

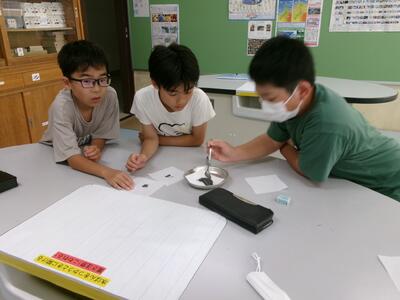

4年:アルコールランプの使い方

4年生は、アルコールランプの使い方を学びました。

安全に火を付けたり、消したりする方法を、まずは見て学び、教科書で再確認し、自分たちでも挑戦しました。

火は危険なので、燃えやすい物を近くに置かないこと、ふざけて火を扱わないこと約束してから始めました。

現代の子どもたちは、マッチを擦って火を点ける経験がほどんどないので、まずはそこから苦心していました。

マッチに火が点くと、アルコールランプの下の方から芯の横までマッチの火を近付け、ともしていました。

火を扱うことに不安がっていた子も、先生から教えてもらったとおりにすると、上手に点けたり、キャップをはめて消したりすることができ、自信につながっていました。

これからも、アルコールランプに限らず、実験器具を正しく使って、学びを深めてほしいです。

5年:本の読み聞かせ

学校では、4月から5月にかけて「1年生となかよし月間」を行っています。

5年生は、朝のランドセル片付けの後、1年生に本の読み聞かせをしました。

1年生が喜びそうな絵本を選び、読む練習を重ねて本番に臨みました。

読み始めは緊張した様子でしたが、1年生が楽しそうな表情になるにつれ、5年生も嬉しそうに、リラックスしていきました。

今後は、4年生が1年生に校歌を教えます。学年のみんなで歌った校歌を録音して、1年生だけでも練習できるように準備万端です。

フレンズ班顔合わせ

昨日、松の実フレンズ班(異学年交流班)の顔合わせ会がありました。今年度1年間一緒に活動する10名程度のグループです。

車座になって自己紹介をしたり、ミニゲームをしたりしてふれ合いました。

6,5年生が中心となって、指遊びやじゃんけんゲームをして、楽しいひと時を過ごしていました。

このフレンズ班の仲間とは、定期的に遊んだり、清掃を一緒に行ったりしていきます。

花が咲く

学校の桜が散り始めました。

昨日の昼休み、風に舞う桜の花びらを帽子で集めている2年生と4年生がいました。

桜の花は散り始めていますが、教室内には子どもたちんがんばった姿が花開いています。

2年生は、図工で「春スケッチ」をしました。教室内には、その時スケッチした作品が飾ってあります。ぱっときれいに咲いています。

また、下学年の教室では、みんなのがんばりが見られたとき、すべきことができたときに、たくさんの花丸も咲いています。

1年:初めての給食

今日から1年生も給食を食べ始めました。

今日の給食は、カレーライス(麦ごはん)、コールスローサラダ、牛乳、お祝いいちごゼリーです。

1年生は、給食の入門期ということで、4月は100mlのミニタイプの牛乳を飲みます。

給食当番は盛り付けをがんばり、待っている人は静かにして配膳で呼ばれるのを待っていました。

全員の給食が準備できると「いただきます」をしました。

その後、盛り付けられた量が自分には多かったり、苦手な食材があったりする場合は、減らしてもらってから食べ始めました。

「もっと食べたい」「お野菜も全部食べたよ」「牛乳は苦手だから先に飲むんだ」という声がありました。

学校ではこのように張り切っていますが、家庭に帰って不安な様子がありましたら担任までお知らせください。

6年:漢字練習

6年生が新出漢字の学習をしていました。

1組では、「腹」の部首が「にくづき」であることを確認した後、体の部分の文字の部首であることをおさえ、他にはどんな文字があるのかを発表し合っていました。

肺、胃、臓、腸、脳、背などがあがりました。担任からは、ドリル練習と合わせて、自主学習でこのように発展的な学習をすると力が付くとアドバイスがありました。

2組では、文字を正しく書くためのポイントの説明がありました。ドリル練習の際は、分からない文字は答えを見てもよいので、正しく書くことが大切だとアドバイスがありました。

両学級とも、読み方、部首、総画数、使い方例を学習した後、デジタルドリルの動きに合わせて筆順を確認していました。

学校では、様々な学びの場面でタブレット端末やデジタル教材を活用しています。

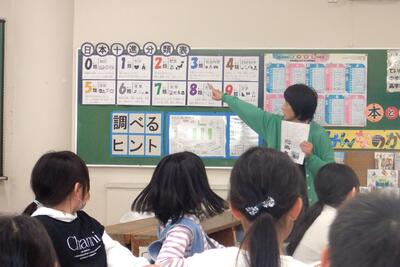

本に親しむ

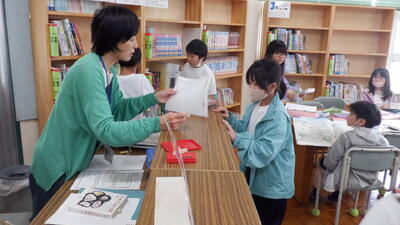

年度の始めということで、読書支援員さんから図書室の使い方について、教えてもらっています。

3年生は、国語の教科書の「本はともだち~図書館たんけん~」のページを活用しながら、学んでいました。

図書室の本は「日本十進分類法」に基づいて分類されていること、どこに何があるのか、図書室の地図(分類ごとの本の住所)があること、それを手掛かりにすることで本を探しやすいことなどを学びました。

また、「地域にある図書館に親しもう」というページをもとに、柏崎市立図書館ソフィアセンターについて、クイズ形式で理解を深めていました。

ソフィアセンターの蔵書数は約32万冊、1日の来館者数は約700人だそうです。本のほかにもDVDや18種類もの新聞も閲覧可能だそうです。

学習の後、早速1人3冊まで本を借りていました。

学校では、春の発育測定を行っていますが、待ち時間に本に親しむ4年生の姿も見られました。

本に夢中になることで、自然と静かな空間となっていました。読み終えた子は、友達と交換して読むなど、普段から本に親しんでいる様子が伝わってきました。

「読む力」はどの教科、学習でも必要な基礎となります。

学校では、週3回朝読書を行ったり、図書室利用をしたり、ソフィアセンターの移動図書館を実施したりしています。

家庭でも家庭学習や週末の余暇時間を利用して、ぜひ本に親しんでほしいです。

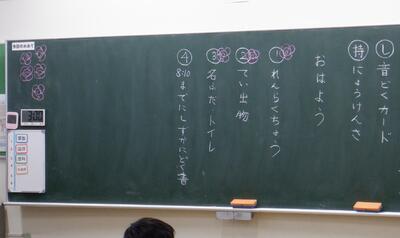

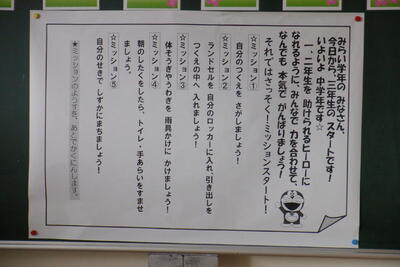

目指せ!半田マスター

1年生が半田小学校での生活を本格的にスタートしました。

今日は、6年生から「目指せ!半田マスター」として、廊下歩行の仕方や入ってよい教室とそうでない教室、トイレや傘立ての使い方など半田小学校のマナーやルールを教えてもらいました。

1年生は、6年生のペアのお兄さん、お姉さんとそれぞれの場所に行き、話を聞いたりやってみたりすると半田マスターカードにシールを貼ってもらっていました。

今日教えてもらったことを自分でできるようになると半田マスターです。

6年生は、やさしい言葉で話したり、1年生の歩くスピードに合わせて進んだり、しゃがんで声を掛けたり…と最高学年として下学年を思いやる行動がたくさん見られました。

1年生は、最初は緊張した様子でしたが、次第に6年生の話を素直に聞いたり、手をつないだり、腕にしがみついたりしながら交流を深めていました。

微笑ましい様子がたくさん見られた活動でした。

グラウンドの桜が満開です

半田小学校にある桜が満開になりました。

朝、今日から一緒に登校を始めた1年生を登校班長が気遣いながら桜の木の脇を歩く姿がありました。

2限には、2年生が米山と桜に見守られながら体育をしていました。

昼休みには、元気いっぱいに遊ぶ子どもたちの姿がありました。

昨日の入学式はあいにくの雨模様だったので、桜とともに記念写真を撮ることができなかったと思います。

今週は良い天気が続くようです。桜も満開です。お時間がある方は、入学式の服装で写真を撮りにいらしてください。

ようこそ1年生~入学式~

今日は、あいにくの雨模様となりましたが、51名の新入生を迎える入学式を行いました。

(1年生は、まだ写真掲載承諾をいただいていませんので、画素数をさげた掲載になります。)

1年生の元気な返事やかわいらしいあいさつで、体育館が明るい雰囲気に包まれました。

1年生は、半田小学校の教育目標である「思いやりのあるたくましい子ども」になるために、校長先生と「元気に学校に来ること」「友達と仲良くすること」を約束しました。

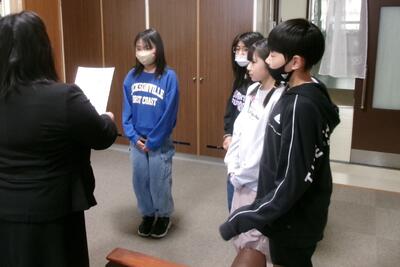

入学式の中で、6年生の代表児童3名が半田小学校の四季ごとの楽しみや行事を紹介をしました。

1年生に伝わるように、ゆっくり丁寧な言葉で話す姿は、最高学年としてとても立派でした。

半田小学校には、フレンズ班という異学年集団のグループがあります。運動会や児童会まつり、清掃などで、1年生とのふれあいが楽しみです。

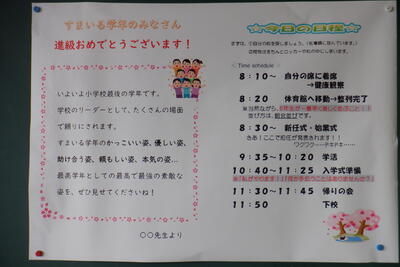

学級開き

本日、子どもたちが元気に登校し、令和6年度をスタートしました。

新任式で5名の先生と始業式で2名の転入生をお迎えし、明日は51名の1年生が入学すると、半田っ子294名での学校生活となります。

今日は、2~6年生の学級で学級開き(学級の始まりのイベント)が行われていました。

子どもたちが登校してきた教室では、担任(まだ発表前なので○○先生より)からのメッセージが掲示されていました。

進級のお祝いメッセージとともに、この1年間でどう成長してほしいか、担任の思いや願いが記されていました。

担任発表後は、各教室で自己紹介をし合ったり、仲良くなるためのミニゲームをしたりする学級もありました。

5年教室では、くす箱を割って進級をお祝いしていました。

また、新しい教科書も配られ、ページをめくてみながらわくわくする様子が見られました。

明日は、入学式。元気な1年生が登校してくるのが楽しみです。

(今年度のお子さんの写真掲載承諾をまだいただいておりませんので、子どもたちの写真は後ろ姿です。)

つばさを広げて

つばさ学年50名の卒業生が旅立ちました。

背筋をピンと伸ばし、堂々とした態度で式に臨みました。また、凛とした表情や明るい笑顔がたくさん見られました。

卒業合唱では『つばさにかえて』を披露し、感動的なフィナーレとなりました。

大勢のご家族やご来賓の方々に見守られ、次のステージに羽ばたいた卒業生。これからの人生が幸多きことを祈っています。

ご卒業おめでとうございます!

きれいに、整えて

今日は今年度の最後日であることから、子どもたちは一年間お世話になった場所の清掃などに取り組みました。

児童玄関の下足箱をていねいに洗ったり砂を片付けたり…。教室では隅々まできれいにそうじをしていました。5年生は明日の卒業式の会場づくりに取り組みました。

それぞれの児童が、自分ができることに一生懸命取り組んでいました。

後期終業式

後期の終業式を迎えました。感染症拡大防止のため、放送で行いました。

各学年の代表児童が、後期にがんばったことを発表しました。学習のこと、生活のこと、学校でのこと、家庭でのこと…。自分が「やり遂げた!」「がんばった!」「満足だ!」という事柄を、はっきりとした口調で発表しました。

各教室で児童は真剣に放送を聞き、代表児童の発表に大きな拍手をおくっていました。

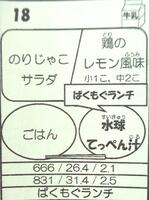

ぱくもぐランチ

今月の市内共通メニュー=ぱくもぐランチは「水球てっぺん汁」です。

アクアパークで行われる水球の全国大会「潮風カップ」の応援メニューです。17歳以下の選手たちが全国のてっぺんをめざします。

ボールに見立てた白玉もちがいくつも入っている水球てっぺん汁。おいしくいただきました。

新委員会活動 スタート

6年生から委員会活動を引き継ぎ、4年生と5年生とで新しい委員会活動をスタートしました。

新しいメンバーで話し合い、めあてを決めたり当番活動を分担したりしました。

はりきって活動しようとしている子どもたち。学校生活が豊かになるように、創意工夫しながら、責任をもってがんばる姿を期待しています。

みんな待ってるよ!

1年生が4月に入学する1年生にメッセージを書いています。

勉強や学校生活の様子など、詳しく教えたりアドバイスしたりしています。一文字ずつ丁寧に書き、色も塗りました。

「ようこそ〇〇さん」

子どもたちは、メッセージを見た新入生の笑顔を思い浮かべながら、一生懸命制作していました。

ドッヂボール

2年生が体育でドッヂボールを楽しんでいます。

少ない人数で、小さなコートの中で、思いっきりボールを投げたり捕ったりしていました。「ルールを守る」「けんかをしない」など、みんなが楽しめる学習になるように「心」も大切にしていました。

活動後はグループで振り返り、仲間の良さやがんばりを認め合っていました。温かい雰囲気で活動することができました。

新潟県をみつめよう

4年生が社会科で新潟県内の市町村について学習しています。

白地図に市町村の名前を書き込んだ後、行ったことがある市町村、行ってみたい市町村などを色分けしました。

各市町村の観光名所など、これまで学んだことを思い出しながら学習活動を楽しんでいました。

ポートボール

3年生が体育でポートボールを楽しんでいます。

ボールを投げたりドリブルしたりしてゴールをめざします。空いているスペースを使った攻め方やゴールをさせない守り方など、班の作戦をもとに活動しました。

大きな歓声をあげながら、思いっきり運動を楽しむ3年生です。

理科の復習をしよう

5年生は、一年間の理科学習を振り返っています。

「ふりこの運動」「種子の発芽」「魚の誕生」など、電子黒板やタブレット端末に問題が提示されます。子どもたちは学習したことを思い出しながら解答します。クイズ感覚で取り組んでいます。

正答あり、誤答あり、一問一問に大いに盛り上がりながら、復習を楽しんでいました。

登校班会議

登下校の様子や地域での生活について振り返る「登校班会議」を行いました。

集合の様子や歩き方、あいさつなどについて、よかったところや改善点を出し合いました。また、地域の危険箇所についても話し合い、安全な地域生活を過ごすことを確認しました。会の運営は6年生から5年生に引き継がれました。

安全な登下校や生活ができるよう、引き続き学校で指導してまいります。保護者や地域の皆様の声かけをお願いいたします。

PTA奉仕作業

PTA施設部の計画による奉仕作業を行いました。

各教室の換気扇の汚れを落としやガラス磨き、天井付近のすす払いなどに取り組んでいただきました。普段の清掃で子どもたちができないような箇所をきれいにしてくださいました。

6年生児童も参加し、水飲み場や家庭科室のガスコンロをピカピカに磨きました。時間いっぱい、全力で作業を行い、6年間過ごした学校への感謝の気持ちが伝わる態度でした。

保護者の皆様、ありがとうございました。

ミラー ステージ

5年生が図工で工作に取り組んでいます。

シート製の鏡を立て、その周りに紙粘土で飾りを付けたり色を塗ったりします。海や山の景色が鏡の中で広がります。紙粘土で作った人物も鏡の中では大勢に見えます。

子どもたちは制作しながら試したり確かめたりして、造形活動を楽しんでいます。

はるの おもちゃランド

2年生が生活科で制作した動くおもちゃや楽しい遊び。1年生を招待して遊んでもらい、楽しませました。

ぱたぱたカー、コトコト車、ブーメラン、ふくろロケット、ストローアーチェリー…。

2年生が遊び方を説明し、1年生がいろいろなコーナーをまわって楽しみました。大きな歓声が体育館いっぱいに広がっていました。

未来の私

6年生は図工で紙粘土を使った造形活動をしています。

芯の周りに紙粘土を付け「私」を作ります。なりたい職業や夢に思いを巡らせながら、ポーズを工夫して動きのある作品に仕上げています。

子どもたちは黙々と活動に没頭しています。

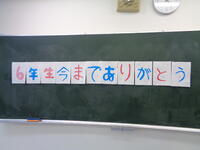

六年生を送る会⑥

この六年生を送る会の企画は5年生が行いました。

各学年に役割分担のお願いをするところから始まりました。また、給食時のインタビューや玄関前のメッセージ黒板、廊下の飾り付けなどで、雰囲気を盛り上げてきました。

各学年の発表をつなぐ「幕間」では、楽しい寸劇を5年生自ら考え、全校を笑いの渦に巻き込みました。司会や花のアーチ、音楽などでも会を盛り上げました。

全校での六年生を送る会は、5年生にとって初めてでした。最初はイメージをもつのが難しい様子でしたが、本番に向けて完成度を高めました。5年生のがんばりが会を大成功に導きました。

六年生を送る会⑤

最後に6年生が1~5年生にお礼の発表をしました。

迷いの森に突如現れた「つばさくん」。楽しい劇やクイズ、不思議なマジックなどで在校生を楽しませてくれました。

6年生と一緒に過ごせるのもあと15日。もう少し、思い出づくりができそうです。

六年生を送る会④

4年生は6年生に関する三択クイズを出しました。6年生に聞いた「給食の一番人気メニューは?」「将来の夢で一番多かったのは?」など、全校みんなで盛り上がりました。

また、会の最後に4年生制作のくす玉を割りました。くす玉の中から感謝のメッセージと紙吹雪が現れ、大いに盛り上がりました。

六年生を送る会③

3年生が担当した「色紙」のプレゼント。縦割り班の6年生に感謝のメッセージを綴り、手渡しました。

色紙をもらった6年生は、うれしそうにメッセージを読んでいました。

六年生を送る会②

1年生と2年生は、歌やダンスで盛り上げました。また、児童会歌「松の実ソング」を全校みんなで歌いました。

1年生がかいた6年生の似顔絵が、学校の雰囲気を盛り上げています。

六年生を送る会①

全校児童が集まっての「六年生を送る会」は5年ぶりです。

「ありがとう」という言葉や拍手がいっぱい広がる、ステキな会になりました。各学年の準備や発表、演出がすばらしく、とっても温かい雰囲気でした。

みんなで同じ時間を過ごし、みんなで楽しむ、とても良い機会になりました。

わたしたち 生活調査隊

4年生がアンケートを作って調べたりまとめたりする国語学習をしています。

好きな遊び、土日の過ごし方、メディアの利用、読書、習い事…。日常生活の中からテーマを決め、質問項目を作りました。

アンケート結果を集計し、分析・考察しています。グラフや表にまとめるなど、分かったことや考えをはっきりとさせて伝えようとしています。

漢字 大発明

2年生が、これまでの勉強をいかした漢字学習に取り組んでいます。

田+力=男

山+石=岩

日+青=?

花+火=花火

名+前=名前

毛+糸=?

漢字を合体させて新たな漢字をつくる問題や熟語をつくる問題などに意欲的に取り組んでいました。いろいろな問題を創作するのも楽しそうですね。

迫る 六年生を送る会

明日は六年生を送る会。各学年で準備を進め、雰囲気が盛り上がっています。

縦割り班では、お世話になった6年生にメッセージを書きました。それを3年生がまとめ、色紙にしてプレゼントします。

5年生は会のリハーサルや飾り作りをがんばってきました。準備のたいへんさを感じながらも、「もっと良くしたい」という気持ちをもって活動しています。

全校で6年生に感謝の気持ちを届けようとしています。明日はすてきな会になりそうです。

おまつりの音楽

太鼓の音が鳴り響く音楽室。2年生が音楽の学習で、おまつりの音楽づくりに取り組んでいます。

音を組み合わせてリズムをつくります。つくったリズム音楽は、太鼓を打って確かめます。

「ドン ドコ ドン ドコ ドン ドン ドン (ウン)」

「ドン ドコ ドン ドン ドン ドコ ドン (ウン)」

子どもたちは、友達が作ったリズムにも挑戦しながら、創作活動を楽しんでいました。

わたしの柏崎じまん

この一年間、3年生は様々な体験や見学を行い、学びを深めてきました。子どもたちは総合学習で学んだことを国語の学習と関連付けて表現しています。

伝えたいことが明確になるように、説明や理由をはっきり書いたり文章の組み立てを工夫したりしながら取り組んでいます。

タブレット端末の使い方にも慣れた3年生。集中して学習していました。

フレンズ班遊び

縦割り班の仲間と遊ぶ「フレンズ班遊び」。今回は、6年生に感謝する活動の一環として行いました。

風船バレー、宝探し、何でもバスケット…。1~6年生まで、みんなで盛り上がりました。

各班を仕切ったのは5年生。準備していたことだけでなく、予定外の進行も臨機応変に行っていました。

6年生だけの特別ルールで盛り上がったり、最後に6年生からあいさつをしてもらったりなど、6年生を主役にした時間を楽しく過ごすことができました。

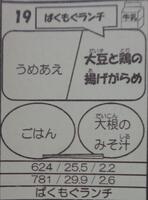

大豆と鶏の揚げがらめ

今月の市内共通メニュー『ぱくもぐランチ』は、『大豆と鶏の揚げがらめ』です。

柏崎産の大豆と、鶏肉、レバーを混ぜて揚げたものです。特製のタレを使った味付けも抜群!ご飯がよく進みます。

食材の組み合わせや味付けなど、工夫がいっぱいのメニューをおいしくいただきました。

六年生を送る会に向けて

5年生を中心に、六年生を送る会に向けた活動を進めています。

5年生は、当日の司会や幕間など、会の進め方の練習に取り組んでいました。また、互いに発表を見合って、改善点を話し合っていました。飾り担当の子どもたちも準備をがんばっています。

会の全体像が見えてきた5年生の子どもたち。当日に向けて気持ちが高まってきました。

中学校で会いましょう

6年生が枇杷島小学校の6年生と英語で交流しました。

「Our best memory is ~」

音楽発表会や修学旅行など、小学校生活の思い出を語ります。グループで役割を分担して、順番に話します。相手に伝えようという気持ちをもって、はっきりと、テンポよく発表できました。

自分たちの思い出を発表するときも、枇杷島小の6年生の発表を聞くときも、どちらも真剣に取り組んでいました。中学校進学まであとわずかです。

ものの溶け方

5年生が理科でものの溶け方について調べています。

食塩やミョウバンを水に溶かします。1杯、2杯、3杯…と、溶けなくなるまで溶かし続けます。

子どもたちは、水の量や水温によって溶ける量に違いがあるかを探求しています。

アスレチック イベント

体育委員会が企画したアスレチックイベントに大勢の子どもたちが参加しました。

マット、跳び箱、フラフープ、平均台、ミニハードル…。いろいろな用具が並べられ、ひとつひとつの運動をクリアしながら進んでいきます。

子どもたちは全力で取り組み、運動を楽しんでいました。

カードで伝える気持ち

4年生が図工の学習でメッセージカードを作りました。

飛び出す仕組みが満載です。色や形など、表現の仕方も工夫しています。

大切な人への感謝の言葉が綴られ、気持ちがこもったカードです。伝えたいことが楽しく伝わりそうです。

調理はおまかせ!

家庭科の調理実習に取り組んだ6年生。これまでの学習をいかして、おかずを作りました。

ジャガイモ、ウインナー、レンコン、タマネギ…。様々な材料を切ったり、ゆでたり、炒めたり…。包丁の扱いや火加減など、慣れた手つきで自信をもって調理していました。

協力してうまく作れたという充実感が教室中に広がりました。子どもたちは満足そうに味わっていました。

どうぶつの赤ちゃん

1年生が国語で説明文を書いています。教科書で学習した内容をもとに、自分が決めた動物の赤ちゃんについて説明します。

パンダ、ゴリラ、ライオン…。図鑑を参考にしながら文章を書いています。生まれたばかりの様子や大きくなっていく様子など、時間や事柄の順序を考えながら取り組んでいます。

つばさインタビュー

6年生に感謝する活動の一環として、毎日給食の時間に6年生にインタビューをしています。

「小学校での思い出は?」「将来の夢は?」「思い出の曲は?」インタビュー形式で6年生が質問に答えます。5年生の担当児童は丁寧にたずねるだけでなく、6年生が答えた内容に応じた一言を添えます。

5年生も6年生も、気持ちの良い話し方とやりとりで、給食の時間を盛り上げています。

外国語チャレンジタイム

6年生にとって、これまでの学習の集大成です。5名のALTを招いて、全員のALTと1対1で会話します。ほぼ英語でのやりとりです。

自分の趣味や思い出などを伝えた子どもたちは、ALTに質問したり質問されたりします。好きな音楽やお寿司など、身ぶり手ぶりを交えて会話のキャッチボールを続けます。ALTの方々は、うなずいたり会話を引き出してくださったりして、子どもたちの満足感を引き出してくださいました。

「緊張したけれど、楽しかった!」どの児童も笑顔で学習を終えました。英語でのコミュニケーションを存分に楽しんだ6年生です。

成長した わたし

2年生が生活科で取り組んでいる『成長日記』の制作。自分のことや家族のことをじっくり振り返り、楽しんで作っています。

生まれてから今日まで、たくさんの人の愛情に包まれて育ってきた自分。お家の方に教えていただいたエピソードが盛りだくさんです。

子どもたちは学習の成果を披露する練習をしています。一人一人の大きな成長が伝わる発表になりそうです。

磁石で遊ぼう

理科で磁石のヒミツを学んだ3年生。引き合う性質や退け合う性質を使ったおもちゃづくりを楽しんでいます。

ルーレットのようにクルクル回ったり、上に行ったり下に行ったり…。絵を描いた紙を磁石につけるなど、いろいろなアイディアを出しながら、学習のまとめに進んで取り組んでいました。

校内作品展

子どもたちの図工学習の成果を展示しています。

絵の具やクレヨンを使った絵画。スタンプや彫刻刀などを使った版画。多様な表現方法で取り組んだ子どもたち。自慢の一枚を選びました。

力作ぞろいです。学校にお越しの際にはぜひご覧いただき、子どもたちのがんばりを認めてくださるようお願いいたします。

日本の楽器に親しもう

音楽で、日本の伝統楽器について学んでいる4年生。映像を見たり音楽を聴いたりしています。

琴、三味線、三線。それぞれの楽器の特徴を学習し、演奏を聴いて感じたことを綴っていました。

きれいな音が音楽室いっぱいに広がる中、子どもたちはその音色にじっくり、たっぷり浸っていました。

お宝がいっぱい!

3年生が総合学習の振り返りをしています。

半田神社、新道柿、門出和紙、まゆ玉飾り…。一年間、たくさんのお宝発見の旅に出かけました。一人一人が学習記録を読み返しながら意見文を作成しています。

国語の学習と関連付けて「見たことや聞いたこと」「思ったこと」を区別しながら取り組んでいます。

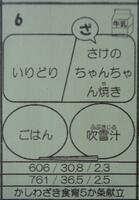

鮭のちゃんちゃん焼き

今月の『かしわざきの食育5か条献立』のテーマは、『ざ:さかな、最近いつ食べた?』です。

北海道の郷土料理『鮭のちゃんちゃん焼き』は、鮭と野菜をみそで味付けして、蒸し焼きにしたものです。鮭の柔らかい身をたっぷりと、おいしくいただくことができました。

ミシンでソーイング

家庭科でミシンを使った学習を進めている5年生。ランチョンマットの製作です。

布の縦と横の辺にアイロンをかけます。ゆっくりと慎重に扱っています。

ミシンの操作もスイスイ。子どもたちは自信をもって作業に取り組んでいます。

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

6年生を対象に薬物乱用防止教育を行いました。柏崎ライオンズクラブの方を講師にお招きしました。

薬物乱用は、脳や体への影響が大きいこと、感情のコントロールがうまくいかなくなること、依存性が高いこと、などを教えていただきました。

子どもたちは真剣に学習し、薬物の乱用は絶対にしないことを誓いました。

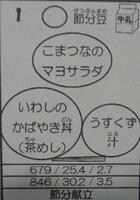

節分献立

今日は、2月3日の節分にちなんだ、大豆やいわしを使った給食でした。

タレがしみてやわらかい『いわしのかばやき』。カリカリ食感と甘さで食べやすい『節分豆』。季節の伝統行事を感じながらおいしくいただくことができました。

ダイナミックに

4年生が体育で跳び箱運動にチャレンジしています。

跳び箱に手を着く位置に気を付けながら、力強く踏み切り、柔らかく着地しています。

子どもたちは何度も何度も挑戦し、技能を高めようとがんばっています。