文字

背景

行間

学年ニュース

2年生 ジャガイモ掘り

2年生の野菜畑でジャガイモがたくさんとれました。

みんなで分けて持ち帰っても、まだ、余ります。お楽しみ会でポテチパーティをしようかと企画しています。

体育館で元気に遊ぶ子ども達 1年生

体育館で元気に遊ぶ1年生。バスケットボールが大きく見ますね。槇原の子ども達は体を使って遊ぶ事が大好きです。

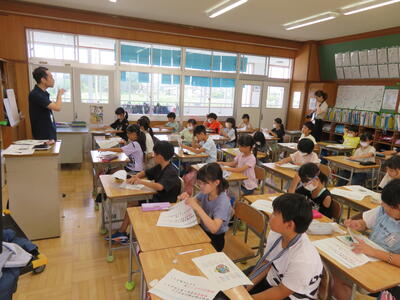

6年生 租税教室

6年生は租税教室を実施し税金の勉強しました。税金はどのように使われているのかなど、実際に聞いてみるとたくさんありました。写真は1億円と同じ重さの紙が入っているアタッシュケースです。重たいほどお札があるといいですね。

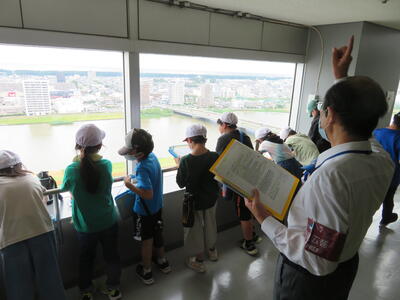

市役所見学 3年生

市役所見学では市議会議員の会議場を見せてもらったり、柏崎市教育長さんからお話をしていただいたりしました。そのほか、市役所の役割を学習しました。

6年生 修学旅行二日目④

修学旅行最後の見学場所は上野動物園です。

パンダを見て大喜びする子がたくさんいました。

いい思い出になりましたね。

6年生 修学旅行二日目③

国立科学博物館を見学しました。

様々な展示物があり、みんな興味をもって真剣に見ています。

6年生 修学旅行二日目②

国会議事堂を見学しました。

想像より大きな建物や部屋で驚きました。

6年生 修学旅行二日目①

修学旅行二日目がスタートです。

寝不足気味の子もいるようですが、みんな元気で、朝ご飯をもりもり食べました。

6年生 修学旅行⑥

スカイツリーの展望台です。

曇り空でしたが、東京の街を見下ろすことができました。

6年生 修学旅行⑤

スカイツリーに着きました。

みんな、疲れた様子もなく元気いっぱいです。

これから展望台見学、夕食、買い物です。

※今日のホームページアップはここまでです。明日、新たにアップします。

6年生 修学旅行④

劇場で劇団四季のライオンキングを鑑賞しました。

テレビで一部を見たことがある子もいましたが、やはり本物は大迫力です。

あっという間の140分でした。

6年生 修学旅行③

高速をおり、昼食会場につきました。これから昼ご飯です。

豪華!!!

6年生 修学旅行②

バスに酔うこともなく、全員元気です。

サービスエリアで休憩をとりながら順調に東京に近づいています。

6年生 修学旅行①

6年生修学旅行1日目です。

小雨降る中となってしまいましたが、全員が笑顔で出発しました。

5年生 歯科健康教室

歯科衛生士さんをお招きし、歯科健康教室を実施しました。歯の健康はとても大切です。一生付き合う歯を大切にする習慣を身につけてほしいと思います。

4年生 クリーンセンター見学

社会科の学習でクリーンセンターを見学しました。槇原小学校のすぐ近くにある施設ですが、改めて見学するといろいろな発見がありました。自分たちの生活に欠かせない施設だと気づいてくれたことと思います。

3年生 自然体験活動 in 自然王国

高柳の自然王国で体験活動を行いました。水辺を散策したり、生き物を捕まえたりしました。

自然の中の活動は気持ちいいですね。

2年生 親子活動 給食やレク

親子活動でレクレーションを楽しみました。この活動の前には親子で給食をいただきました。給食を食べるのは保護者にとっては新鮮な経験だと思います。人それぞれ、私が小学生の頃は堅ったいパンを食べていました。今の給食は温かくておいしいですね。

1年生 恒例!朝顔のかんさつ

1年生は朝顔を育てるのが恒例になっています。夏には家庭に持ち帰ります。きっとたくさんきれいな花を咲かせる事と思います。楽しみですね。

3年:さけの稚魚放流体験

3月24日(日)に3年生ががんばって育てたさけの稚魚を谷根川に放流しました。

日曜日のため、都合のつく児童だけの参加となりましたが、今までのエサやりや水槽の掃除などのお世話した思い出を振り返りながら、「4年後に元気に戻ってきてね」と声掛けながら放流を行いました。

4年後には、放流した3年生も中学1年生。さけと一緒に大きく成長していってほしいと思います。

3年:お楽しみ会

3年生は今日、学年のお楽しみ会を行いました。

子どもたちみんなが楽しみにしているお楽しみ会。今回は「フットホッケー」(子どもたち命名「マカロンサッカー」)を行いました。「フットホッケー」とは、やわらかいクッションのような円柱状のボールを使った室内サッカーゲームです。

子どもたちは元気よくボールを追いかけて、走り回っていました。3年生最後のお楽しみ会。楽しんでいるようでした。

最後には、集合写真を撮り、学年の思い出作りをしました。

5年:年度末の整理

今年度も残すところ5日間となりました。5年生の教室では、これまで励んだ作品を持ち帰るために、作品袋に整理しながら入れていました。

「懐かしい!これ難しかったんだよな」「やっぱいい出来だわ」と作品に対する思いや作成した時のことを思い出しながら袋にしまっていました。

お家では、子どもたちの成果作品を見ながら、会話がもたれていることでしょう。

すでに持ち帰った学年も、これから持ち帰る学年もあります。

子どもたちのがんばりをぜひ褒めてあげてください。

3年:鮭の稚魚の世話

3年生は、総合的な学習で「知りたいな 楽しみたいな 柏崎のキラリ」で訪れたさけのふるさと公園から譲り受けた鮭の卵を育ててきました。

無事に孵化し、今は稚魚の世話をしています。

水を換えたり、えさをやったりして、稚魚にとって良い環境を保てるように頑張っています。

この稚魚たちは、3月24日(日)にさけのふるさと公園で行われる放流体験の際に、希望参加で谷根川に放流する予定です。

4年後、またこの柏崎、谷根川に戻ってきてくれることを願っています。

4年:二分の一成人式

4年生が自分たちの10歳を祝い、保護者へ感謝を伝えるために二分の一成人式を行いました。自分たちで内容を企画・準備し、どうすれば楽しく、感謝の思いを伝えられるか考えました。

まず、保護者との交流として、じゃんけん列車を行いました。少し恥ずかしがりながらも、笑顔の列車が繋がっていきました。

次に、保護者に向けて4年生児童一人一人が未来に向けての決意表明を行いました。学習や習い事、将来の夢など思い思いの決意を述べ、保護者に宣言しました。

その後、小学校入学から今日までの思い出のスライドショーを親子でみました。入学時は小さくて幼かった顔が、学年が上がるにつれて、大人びていく様子に児童も保護者も釘付けになって見入っていました。

最後、柏崎市長様からビデオメッセージをいただき、「柏崎を好きでいてほしい」「自分と友だちを大切にしてほしい」の言葉に、真剣な顔で応えていました。

参加した親子全員で記念撮影をし、記憶に残るよい二分の一成人式になりました。

2年:作品鑑賞会

現在、各学年教室前廊下には、版画作品が掲示してあります。

今日は、2年生が各学年の作品鑑賞をしていました。

5年生の多色刷り作品の前では、「私はこの作品がお気に入り」「この版画すごく上手!」と感想を言い合いながら見ていました。

「鑑賞」は、それぞれの作品のよさを感じること、自分の作品作りの参考にすることができるので、図画工作の大切な学習の一つです。

<今日の給食>

・バンズパン

・鯖竜田揚げ

・マリネ

・和風チャウダー

・牛乳

・甘夏ゼリー

今日は、柏崎にトルコ文化村があった時に米山のご当地グルメとして人気を得たサバサンドでした。

バンズパンに鯖の竜田揚げとマリネをサンドしていただきました。

5・6年:スキー教室

高柳ガルルのスキー場にて、5・6年生のスキー教室を行いました。

5・6年生はこれまでのスキー教室の経験がいきており、練習やスキー靴履きなどスムーズに行い、すぐに練習を始めることができました。午前中の練習からどの班もリフトに乗り、上手な曲がり方、シュテムターンやパラレルターンなど、レベルの高い練習を行いました。

お昼は、3・4年生同様の定番のスキー場のカレーを食べました。お腹がペコペコだったようで、あっという間にペロリと平らげていました。元気が有り余っており、食後の運動として雪合戦も行っていました。

午後になると、天気が回復し、晴れ間が出てきました。雪が解けはじめゲレンデ状態が悪化する中、止まるのに苦労しながらも、インストラクターさんに教えてもらったことを意識しながら練習を続けました。スキー教室でしかスキーを滑らない子も毎年行くことで、上手に滑ることができるようになりました。少雪で実施できるか不透明でしたが、無事実施でき、子どもたちも喜んでいました

5・6年生のスキー教室にも、多くの保護者の皆様からボランティアとして参加していただきました。ありがとうございました。

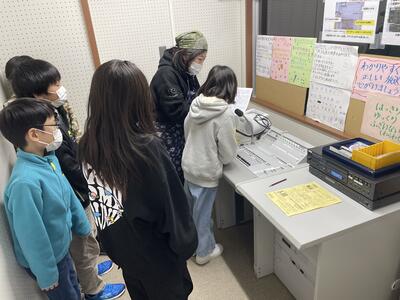

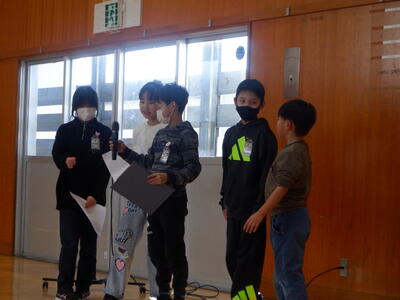

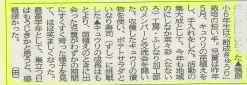

4年:委員会の仕事に初挑戦

来週26日月曜日に委員会の引継ぎ式が行われます。いよいよ4年スマイル学年が委員会デビューです。

しかし、今日、一足先に委員会デビューした子たちがいました。5・6年生がスキー教室に出掛けていて留守だったので、昼の放送と給食献立の紹介の仕事を任されたのです。

緊張しながら給食の献立を読み上げる声がスピーカーから流れてきました。

また、放送担当のジョイフル委員会なる子たちも放送原稿を見ながら話をしました。

4年生の子どもたちは、高学年の仕事を引き継ぐことで、少しずつ気持ちを高めて進級に向かいます。

1年:ボールゲーム 教具の工夫

1年生は体育の授業で、「ボールゲーム(蹴り)」を行っています。

活動の様子を見ると、新聞紙とビニール袋で作った手作りボールを蹴っていました。

これは、担任が作成したものです。

これだとボールを蹴る際に勢いがつきすぎても、ボールが遠くまで転がっていくことがないので、走りながら蹴る感覚をつかむのに有効です。

初めてボール蹴りをしたという子も、練習を繰り返すことで、ボールを蹴りながら三角コーンをジグザクに回っていました。

2年生でも同じボールを使って練習を始め、今後は、空気のたっぷり入ったボールに切り替え、ボールを蹴ったり、ゲームをしたりします。

少し蹴ったつもりでもボールが遠くに行ってしまうとそれを追いかけることだけで終わってしまい、「走りながら蹴る」ことができません。

今日は、「走りながら蹴る」「ボールを操る」ための手作り教具を紹介しました。

また、空気の少し抜けたボールで練習を始め、空気のたっぷり入ったボールに慣れさせていくという方法もあります。

ご家庭でのボール遊びの参考にしてください。

3・4年:スキー教室

晴天の中、高柳ガルルのスキー場にて、3・4年生のスキー教室を行いました。

3年生は半分以上の児童が初挑戦、4年生も半分以上の児童が昨年度のスキー教室以来であり、「楽しみ」と「うまく滑れるか心配だ」など色々な気持ちが入り混じった状態でスタートしました。

午前中の練習では、リフトに乗れる班はリフトに乗り始め、初めてや昨年度以来の班はスキーの履き方からスタートし、ボーゲンの仕方、ゆっくり曲がるコツなどインストラクターさんに教えてもらいました。何度も転びながらも、自分で起き上がったり、ボランティアさんに起こしてもらったりしながら練習を重ねました。転んだ分だけ上達するかのごとく、午前中だけでめきめきと上達していきました。

お昼は、定番のスキー場のカレーを食べ、英気を養いました。午前中運動したおかげで、お腹がペコペコになり、全員がカレーを完食しました。

午後の練習では、多くの児童がリフトに乗り、高いところから滑り始めました。午前中よりもカーブがあったり、坂が急になったりしましたが、ボーゲンをして自分でスピードを調節しながら下りていきました。インストラクターさんやボランティアさんに支援してもらいながらも、自分の力で滑り下りてくることができるようになりました。「また来れるように親にお願いしてみる。」「来年が今から楽しみ。」など、楽しんだ児童が多く、冬のスポーツを満喫しました。

多くの保護者の皆様からボランティアとして参加していただきました。ありがとうございました。

1・2・3年:なわとび記録会

先週の4・5・6年生に続き、本日1・2・3年生のなわとび記録会が行われました。

4・5・6年生に負けず劣らず、各学年学級とも体育授業だけでなく、休み時間にも意欲的に練習を重ねてきました。自分たちのベスト記録を狙って、意気込みは十分です。

「よーい、スタート!」の合図で一斉に跳び始めました。引っかからずに連続で跳べるように、集中して前の人に続いていきました。

結果は…1年生166回、2年1組117回、2年2組135回、3年生137回でした。結果発表すると、大きな歓声が上がり、自分たちを称えてました。

なわとび記録会を通して、学年学級のつながりが深まりました。

また、進行は、5年生の体育委員が行いました。6年生が中学校説明会で午後から瑞穂中学校に出掛けたからです。

卒業式まであと27日間。6年きらめき学年にかわって、5年はばたき学年の活躍の場が増えてきています。

1・2年:冬の遊び 夢の森公園

1年生と2年生で冬の遊びをしに夢の森公園に出掛けてきました。

ふれあい班で2グループに分かれて、冬の遊びとあんどんづくりを楽しみました。

冬の遊びでは、雪の積もった森を歩いて、池を目指しました。足跡のない所をどんどん進んでいきました。

しかし、今年は暖冬なので、地面が出ている部分がたくさんありました。動物の足跡もなかなか見付けることができず、「ウサギの足跡らしきもの」を見ることができたグループが1つあっただけでした。

池ではクロサンショウウオ卵を見ました。また、オタマジャクシがたくさんいて春の訪れを感じました。

あんどんづくりは、和紙に折り紙を貼って作りました。

たっぷり楽しんできました。子どもたちの活動を支えてくださった保護者部ランティアのみなさんに感謝です。ありがとうございました。

4・5・6年 なわとび記録会

4・5・6年生のなわとび記録会が行われました。

記録会では、学年ごとに8の字跳びをします。3分間跳び続け、何回跳べるか数えます。

この記録会に向け、各学年とも体育授業だけでなく、休み時間にも意欲的に練習を重ねてきました。

そして本番。チャンスは2回。どの学年もベスト記録を出そうとやる気満々です。お互いに声を掛け合い励まし合いながら、集中して跳び続けました。

結果は…

4年生が135回、5年生が260回、6年生が278回。どの学年もベスト記録を出すことができました。みんなで駆け寄って喜ぶ姿がとても印象的でした。

来週、1・2・3年生の縄跳び記録会が行われます。どんな姿が見られるか楽しみです。

1・2・3年:大縄跳びパワーアップタイム

今日は、下学年の大縄パワーアップタイムでした。

どの学級も励まし合いながら練習する様子が見られました。

タイミングを合わせるために、「ハイ!」と声を掛けたり、背中をポンとさわって教えてあげたりする姿も見られました。

これまでの練習の成果で、新記録が出て大喜びする学級もありました。

練習の後に、うまくいったことや次の練習で気を付けることを話し合った学級もあったようです。

本番ぬ向け、学級みんなで気持ちを合わせてがんばっていきます。

1年:大縄跳び 上の学年に挑む!

大縄8の字跳びの記録会に向け、どの学年も練習に励んでいます。

1年生も体育の時間や休み時間に練習を積んでいます。

練習の始めには、床に置いたロープの上を走り抜け、跳ぶ時の動きを確認してから8の字跳びを行いました。

回し手の横から回っているロープに入り、回し手の横に抜け出ることで、走る距離が短くなり、回っているロープに引っかかるリスクが少なくなります。

昨日のパワーアップタイムでの上学年の練習を目の当たりにして、「もっとたくさん跳びたい!」「上手になりたい!」と意欲を燃やしています。

練習の甲斐があって、上達がめざましいです。

1年生の練習を見ていた5年生に「上手だって褒められたよ」と嬉しそうにしていました。

そして、今日は、またまた新記録が出ました。3分間で128回跳びました。

自分たちよりも良い記録を出している上の学年を目標に、がんばるにじいろ学年の子どもたちでした。

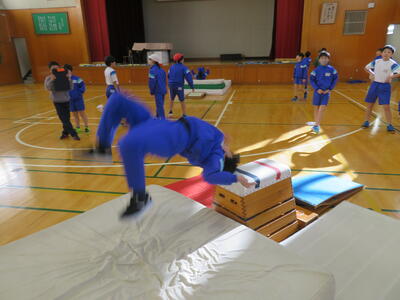

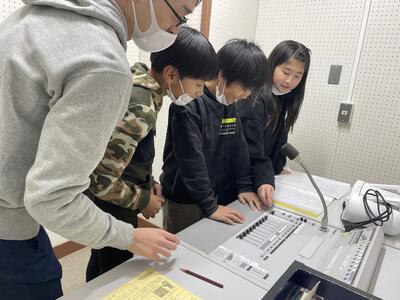

5年:跳び箱運動

5年生の体育の学習では、跳び箱運動を行っています。今年度は、「かかえ込み跳び(閉脚跳び)」と「台上前転」を中心に練習を行っています。上達段階に合わせた場を設定し、自分が挑戦しやすい場で練習を重ねています。

跳び箱が得意な児童は、発展技である「首はね跳び」「頭はね跳び」にも挑戦しています。少しずつコツをつかんで上達する姿に、周りの友達からも「惜しい!」「もう少しでできるよ!」など、前向きな声掛けが行われています。

来週、実技テストを行う予定です。

3年:ふれあいタイム ドッジボール

毎週火曜日の13時30分~45分に学年やふれあい班で遊んだり、活動したりするふれあいタイムがあります。

今日は3年生が体育館を使える日で、お楽しみ係が中心にドッジボールを企画しました。普通にドッジボールをする姿だけではなく、あまり投げていない人にパスしたり、ボールが当たったかどうか戸惑っている友達に「ワンバウンドしたからセーフだよ」と声を掛けたり、楽しみながらも友達を思いやる姿を見ることができました。

4・5・6年:縄跳び記録会に向けたパワーアップタイム

2月6日(火)の縄跳び記録会(上学年の部)に向けて、昼休みに上学年がパワーアップタイムを行いました。それぞれの学年が、縄を回すスピードや並ぶ順番など、独自の作戦を立てて練習を続けています。

見学に来ていた1年生が「すごい!」と目を輝かせて言うほど、上学年が頑張っています。上学年の姿が下学年のよいお手本になっています。

記録会当日までにどれくらい記録が伸ばせるか楽しみです。

1・3年:食育授業

給食週間の取り組みの一つとして、第2調理場の栄養教諭から食育授業をしてもらいました。

3年生は、今井先生から、普段食べている食事は、働きによって3つのグループに分けられていることを教えていただきました。

子どもたちは、「やる気もりもりパワーの黄色、体ぐんぐんパワーの赤、元気ルンルンパワーの緑」と覚え、楽しく学んでいました。

1年生は、米山先生から第2調理場でどのように給食が作られているか、給食を作っている様子の動画を見せてもらい、給食づくりの疑似体験をしました。

材料に見立てて色紙を丸めたり切ったりし、それを大きな鍋に入れて長いしゃもじでまき混ぜ、出来上がったら大きなお玉で食缶に分けていきました。

実際にやってみて、「かき混ぜるのが大変だ!」「お玉が重くて力がいる!」と給食づくりの大変さとともに、調理員さんたちへの感謝の気持ちを感じていました。

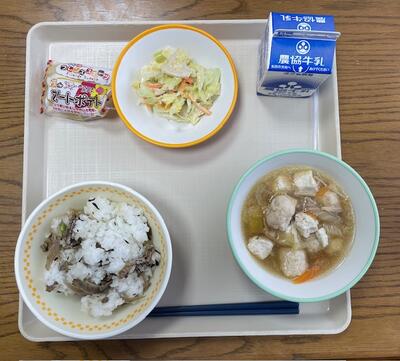

<特別献立その4>

今日の特別献立は、7月に新紙幣(お札)が発行されることにちなんだ献立です。一万円札の渋沢栄一郎さん、五千円札の津田梅子さん、千円札の北里柴三郎さんの出身地の料理でした。

かてめし(埼玉県 渋沢栄一郎)

ちゃんこ鍋(東京都 津田梅子)

からし蓮根マヨサラダ(熊本県 北里柴三郎)

おさつデザート(お札にかけたダジャレ)

牛乳

4年:大縄跳び 記録更新中!

大縄での8の字跳びを初めて経験した4年生。

一番初めの練習の時には、タイミングも跳び方のコツも分からず、3分間で23回という記録でした。

今日は、担任からタイミングの取り方や跳ぶ位置、抜け方などのコツや友達と励まし合ってやることが大切だということを教えられ、練習に臨みました。

するとどうでしょう。どんどん上手になっていく子どもたち。

「いいよ!」「ドンマイ!」「がんばれ!」とふわふわ言葉もたくさん飛び交っていました。

しばらくの練習の後、いよいよ記録に挑戦です。なんと、3分間で76回跳ぶことができました。

すると、「もう1回やりたい!」「今度は80回目指そう!」という前向きな声が。

2回目のチャレンジは、3分間で82回。目標達成です!

初めての挑戦の時よりも3倍もの記録が出て、子どもたちに達成感と次への意欲が高まりました。昼休みに自分たちで練習する姿も見られました。

4年スマイル学年、ただいま記録更新中です。

5学年 道徳「少年と剣道」

『たくろう未来基金』の土田様をお招きし、「少年と剣道」という動画を見て、よりよい生き方について学習しました。

若くして亡くなられた一人の少年が、真剣に剣道に向き合う姿から

・あきらめずに挑戦し続けることの大切さ

・お互いに励まし合い、高め合う仲間の大切さ

・スポーツマンシップ、礼儀(礼に始まり礼に終わる)の大切さ

などを学びました。

感想発表では

「自分がやっているスポーツに、もっと真剣に取り組みたい」「まわりで支えてくれる人に感謝したい」といった声が聞かれました。

5年生はもうすぐ最高学年になります。今回学んだこと、今までの小学校生活で学んだことを生かして、新年度の良きリーダーとなってくれることでしょう。

1・2年:スケート教室

1・2年生は、アクアパーク柏崎でスケートを楽しんできました。

今日のスケート教室に向けて、冬休みから何度か家族とアクアパークへ出掛けて、練習した子も複数いて、楽しんで臨むことができたようです。

インストラクターの方から、立ち方やバランスのとり方、滑り方などを段階的に教えてもらい、氷上での感覚を徐々に掴んでいった子どもたち。

今日が初めてのスケートという子でも、30分もすると自分で滑ることができるようになっていました。

自分一人で立つことがうまくできない子も、リンク周りのバーを掴みながら、滑る感覚を楽しんでいました。

学校に戻った子どもたちの表情はいきいきとしていて、充実した活動だったことがうかがえました。

「楽しかったかな?」と聞くと、「めっちゃ楽しかった!」「また行きたい!」「俺、上手になった!」「転んでめっちゃ痛かったけれど、超楽しかった!」という声が帰ってきました。

「転ばなかったかな?」と聞くと、「そりゃ、転ぶよ。だから上手になった」と自分のがんばりと成長を実感した返答もありました。

昨年はインフルエンザで参加できなかったという子は、「とっても楽しかった。上手に滑ることができたよ」とニコニコの笑顔で教えてくれました。

スケートの楽しさを存分に味わってきた子どもたちです。今日のスケート教室をきっかけに、今後もぜひご家族でスケートを楽しんでみてください。

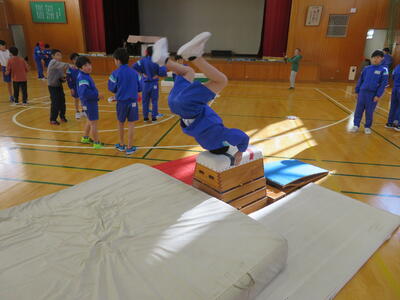

5年:お楽しみケーキ作り

今日、5年生は、「う米!はばたき米」を販売して得た収益で、お楽しみケーキ作りをしました。

お米の収益で実現したお楽しみケーキ作りだから、米作りを教えてくれた河合さんにも一緒に食べてもらいたいとご招待しました。

みんなでおいしくいただきました。

2年:大根パーティー

13日に収穫した大根でおでんを作りました。

最初に作り方を聞いて、班の友達と一生懸命に大根の皮をむいたり、切ったりしました。

大根のほかにもさつま揚げやこんにゃく、昆布なども入れて「おいしくなーれ!」を言いながら煮込みました。

じっくり煮込んだおかげで、味がしみしみのおいしいおでんができました。

自分たちで育てた大根で作ったおでんの味は格別で、たくさんの人がお代わりをしました。

3年:算数の学習から

3年生は、算数で三角形の勉強をしています。2年生の時には、三角形の構成要素と直角三角形について学びました。

今年は、二等辺三角形と正三角形について勉強しています。長さによって色分けされている棒を組み合わせて三角形を作ります。

全部同じ色で組み合わされて三角形は、正三角形。2本同じときには二等辺三角形だということを視覚的に理解することができました。

2年:大根収穫

夏野菜の収穫が終わった後、2年生は畑に大根の種をまきました。

しかし…。葉っぱが出てくると、おなかをすかせた虫たちが、葉っぱをどんどん食べてしまい、元気に葉が茂ったのは5,6本くらいでした。

収穫をすると、5,6本と思っていたのが、中小合わせて約15本ほどの大根がとれました。

収穫した大根を使って、19日におでんパーティーをします。

6年:薬物乱用防止教室

柏崎ライオンズクラブの方から薬物乱用防止について教えていただきました。

薬物は1度でも使ってしまうと、またほしくなり、薬物乱用につながるそうです。体に及ぼす悪い影響についても

教えてもらい、「恐ろしい」「怖い」という感想を持つ子がたくさんいました。

薬物との出会いは、友達や恋人など、身近な人から誘われることが最も多いそうです。断る勇気、その場から逃げる勇気が大切だと分かりました。

「薬物乱用は ダメ!絶対!」この合言葉をみんなで言い、薬物に手を出さないと誓いあいまいした。

5年:う米!はばたき米!

5年生が、自分たちで育てて収穫したお米を学習参観の日に、お家の方々に販売しました。

たくさんの方々に買ってもらいました。おいしさは間違いなしです!

おいしく味わってください。

3年:さけのふるさと公園見学

「柏崎のキラリ」の1つになるかを調べにさけのふるさと公園へ見学に行ってきました。

行った時間に、人口受精の作業をしており、鮭を増やす努力をしていることを知りました。

例年よりも遡上してくる鮭が少ない話を聞きながら、鮭が川を遡上できる理由や子孫を残すために命がけで奮闘している説明を聞きました。

見学後半には、雨が上がり、外の人工河川や谷根川も見学することができました。思っていた以上の大きさの鮭に驚きながら、泳ぐ鮭を追いかけるように観察していました。

今後、受精卵をいただき、孵化、放流を行うか、学年で相談していく予定です。

1年:焼いも

収穫したサツマイモを焼いもにしました。焼いもづくり名人の河合さんが手伝ってくれました。

もみ殻を燃やして、燻炭になったところにアルミホイルに包んだサツマイモを入れて、じっくり2時間かけて焼きました。

サツマイモのできがよかったので、ねっとり、ほくほくのおいしい焼いもができました。

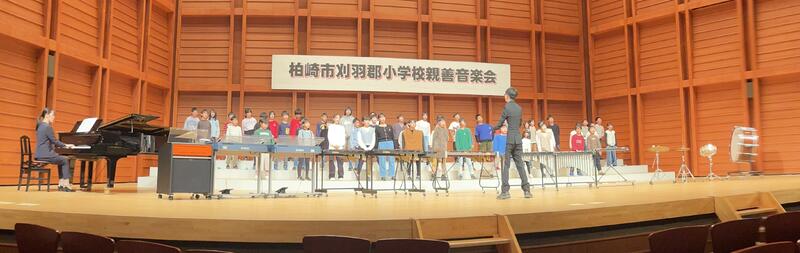

3・4年:親善音楽会

本日、3,4年生が親善音楽会2日目、午後の部に参加してきました。

昨年までの3年間はコロナ禍で、各校が集まっての演奏会は中止となり、今年は4年振りに他校と一緒に演奏会を行うことができました。

音楽発表会前の全校児童とのリハーサル、音楽発表会、そして本日の親善音楽会と、子どもたちは3度の本番を経験しました。

他校の人たちの前で発表するのが初めてなので、会場に行く前から「緊張する」と話す子も。

大きなステージで発表することの緊張感、他校の演奏を聴く楽しさを味わうことができた親善音楽会でした。

5・6年:人権教室

柏崎人権擁護委員の皆さんにお越しいただき、5・6年生を対象に人権教室を行っていただきました。

人権擁護委員の薩美様の「人権感覚をみがこう」という話からスタートし、人権とはだれもが等しくもっている権利であり、「自由にいきることのできる権利(自由権)、人間らしく生きることができる権利(社会権)、誰もが平等に生きることのできる権利(平等権)」によって幸せに暮らせるように守られていると説明されました。

全国中学生人権作文コンクールの入賞作品や童話「みにくいアヒルの子」を話に出しながら、子どもたちに問いかけたり、考えさせたりして学習を進めました。

子どもたちも人権について学び、一人一人がそれぞれの感想をもちました。

自分の人権を大切にすると同等に、他の人の人権も大切にできる心と行動力を身に付けられるように今後も様々な取り組みや学習を続けていきます。

ふれあいクエスト(全校縦割り班ウォークラリー)

天気に恵まれた中で、ふれあいクエスト(全校縦割り班ウォークラリー)を行いました。

ミッション①では、地域を回り、各チェックポイントごとに記念撮影をすることで合言葉を受け取り、暗号を解読しました。

ミッション②では、鯖石川改修記念公園内に隠してある指示書を探し、お題にクリアすることで、ポイントを獲得していきました。

美味しいお昼のお弁当タイムをはさみ、午後は4年生すまいる学年が企画した遊びをふれあい班のペア班で行いました。「鬼ごっこ」や「だるまさんが転んだ」など、広い場所をいかしながら思い切り身体を動かし、楽しんでいました。

1年生は昼食のあいさつ、2年生はアメ配り、3年生は健康観察、4年生は遊びの企画、5年生は地図・時計担当、6年生は班長や副班長として全体の指示や確認を行うなど、各学年に任された役割を果たし、ふれあい班の仲を一段と深めた行事となりました。

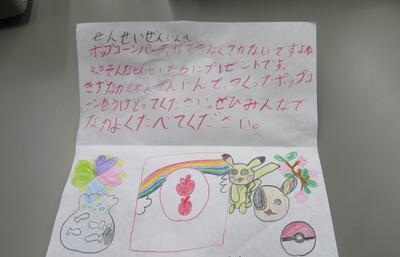

2年:ポップコーン作り

春から育ててきたポップコーン用のとうもろこしを収穫し、ポップコーン作りを行いました。

慣れない手つきでフライパンを振りながらも、ポップコーンのはじける音が聞こえるたびに歓声があがっていました。

味付けは、塩味・バター醤油味・キャラメル味の3種類を作り、どれも美味しくできました。「私はキャラメルが好き!」「僕はシンプルな塩味だな」など、楽しくおしゃべりしながら食べました。

中には、塩味の味見と言って調理中にも多めの味見をする班もありました。

自分たちで楽しむだけでなく、職員室にもおすそ分けでお手紙と一緒にポップコーンをもってきてくれました。きずな学年の優しさを感じながら、職員も美味しくいただきました。

3年:校外学習(シモダファーム、柏崎市役所)

9月20日(水)に越後バナーナが「柏崎のキラリ」の1つと考え、シモダファームへ見学に行きました。また、9月28日(木)には、社会科の学習で柏崎市役所内を見学したり、防災対策について聞いたりしてきました。

シモダファームでは、越後バナーナを作るようになった経緯やどのように育てているか、柏崎を元気に盛り上げるための職員の思いを聞きました。「奇跡のバナナ」と呼ばれる品種を育てていること、柏崎市内の多くの店と協力していることなど、多くの努力を学びました。

バナナの実だけではなく、茎を使って和紙を作っていることも聞き、植物を無駄にせず使う大切を知りました。

最後には、越後バナーナの試食をいただき、普段食べているバナナとは違った強い甘みや粘り気に舌鼓をうちました。美味しすぎて、「家でも買ってもらいたい!」「誕生日ケーキに入れてほしい!」と、子供たちは大満足の様子でした。

柏崎市役所では、市役所内を回りながら、仕事内容について教えていただきました。住所変更や結婚届などを受け付ける市民課、税金について相談を受ける税務課、高齢者が住みやすいように働く介護高齢課など、たくさんの仕事があることを学びました。

副市長様や教育長様より歓迎していただき、お話をいただきました。

議場や傍聴席にも案内していただき、木材の温かみのある空間であることや、傍聴席を砂浜、議場を海、電気を花火と見立てて、柏崎花火を表現していることを教えていただきました。

防災原子力課では、普段職員でも入ることができない「災害対策室」に案内していただき、災害時の対応や駅前公園の避難設備について話を聞きました。ドラマや映画に出てくるような大きな会議室とモニターに子供たちは興奮しながら、話の後にはたくさんの質問をしました。

どちらの校外学習もとても貴重な体験となりました。

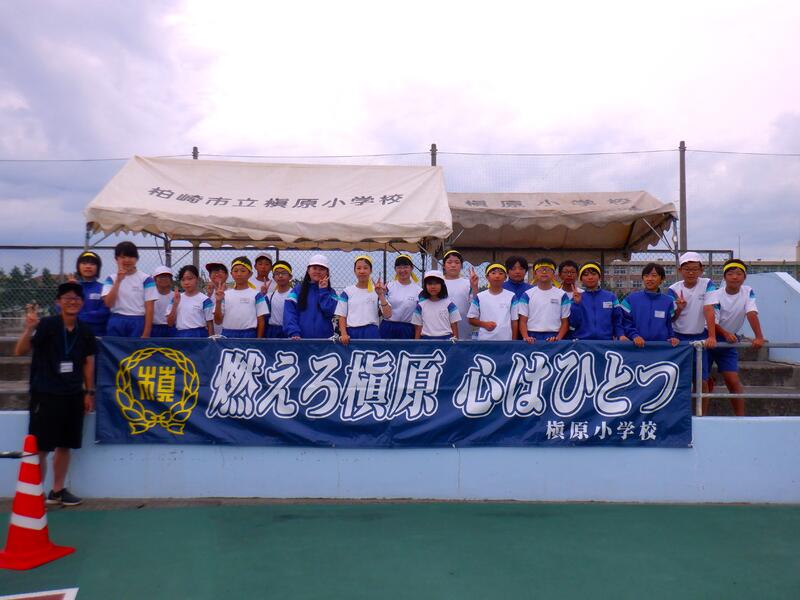

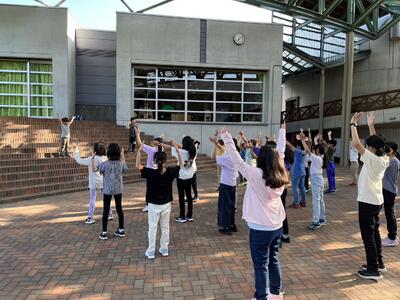

6年:親善陸上大会

昨日、柏崎刈羽親善陸上大会に6年生21名が参加してきました。

天候は曇り時々雨で、競技する子どもにとっては、運動しやすい日和でした。

郡市小学6年生の総勢422名が集合しての大会ということで、準備運動の時には緊張感が漂っていましたが、競技が始まると力いっぱい走り、跳び、応援する姿が見られました。

特に、競技最後のリレーでは、仲間を後押しする応援の声が響いていました。

保護者の方々もたくさん応援に駆けつけてくれました。ありがとうございました。

5年:稲刈り

天候に恵まれ、予定通りに稲刈りを行うことができました。

河合則雄さんから稲刈りの仕方を教えていただき、スタートしました。

初めのうちは、おっかなびっくり稲刈り鎌を使っていましたが、時間が経つにつれて、ザクッザクッとリズムよく刈り取りする様子が見えました。

お互いに声を掛け合い、「10束だから結ぶね」「私運ぶから、結ぶのお願い」「まだたくさん刈るの残っている所あるから手伝って」など、協力する姿が多くみられました。

全身泥だらけになりながらも、田んぼの稲全てを手刈りすることができました。

学校のフェンスに稲架掛けして、天日と自然風によって乾燥させていきます。子供たちは、「達成感があった!」「食べるのが楽しみ!」と充実した体験ができました。

5年:電動糸のこで工作

今、図工でコルクボードづくりをしています。薄い板を切るために、電動糸のこを使っています。

この題材学習の一番初めに、安全な扱い方や上手に切るコツを学び、友達ともアドバイスをしあっているので、なかなか上手に切る様子が見られます。

力任せに板を押すと、糸のこの刃が折れてしましますが、今日で3回目の使用も、1本も折れていないのです。

これはすごいことです。1回の授業で2,3本折れた年もあったのですから。扱い方の学習が身に付いていることがうかがえます。

曲線を切るのは難しいようですが、多少のズレは気にせず、切り進めています。

切り終わったら色付けをして、コルクを貼り付けます。出来上がりを楽しみにしていてください。

3年:こども自然王国

こども自然王国に2回目の生き物探しに出かけてきました。

今回の活動では、6月の生き物探しとの違い見付けることが目標でした。

6月に水の中の生き物探しをした時には、たくさんの種類のヤゴを見つけることができましたが、今回は6月よりも少ない4種類のヤゴを見ることができました。

ヤゴの種類は少なくなっていましたが、その代わりに、たくさんのトンボを見るけることができました。ハグロトンボ、コオニヤンマ、シオカラトンボ、アキアカネ…。

6月に見つけたヤゴが、トンボになって飛んでいるのだと感じることができました。

また、6月には見られなかったカジカやショウリョウバッタ、大量の藻も見付けました。季節によって、見ることのできる生き物や植物があることが分かりました。

みんなで輪になって昼食をとった後には、いろいろな遊具で楽しむ時間もありました。

1年:チョコちゃんのお世話がんばります!

2年生からチョコちゃんのお世話を引き継いだ1年生たち。

2年生に教えてもらいながら、ケージの掃除や水替えなどを行っていました。

今日の当番ではない1年生も、2年生も気になるようで、生活科ルームの入り口から見守り、応援していました。

もうしばらくは2年生にお助けしてもらいながら、ちゃんとチョコちゃんのお世話ができるように、がんばります!

2年:チョコちゃんよろしくねの会

生活科の学習で1年生のころから大切に、愛しんで世話をしてきたモルモットの”チョコちゃん”

いよいよ1年生に引き継ぐ時がやってきました。

「チョコちゃんをよろしくねの会」では、チョコちゃんの情報通の2年生が1年生に対してクイズや「遊び方」「えさについて」などの項目別に紹介していました。

1年生はそれぞれの発表を興味深そうに聞いていました。特に、クイズは盛り上がっていました。

チョコちゃんを飼い始める前に、「命あるものだから責任をもってお世話する」と約束しました。

チョコちゃんの友達でもあり、お父さん、お母さんとして約束を守ってかかわってきた絆学年の子どもたちでした。

週末や長期休みには、ホームステイということで、預かっていただいたご家庭もたくさんありました。感謝申し上げます。

6年:修学旅行⑨

修学旅行2日目の朝を迎えました。きらめき学年の子どもたちはみな元気です!

昨晩は、友達との宿泊がうれしくてなかなか眠りにつけなかった子どもたちですが、今朝は5時くらいから楽しそうな話声が聞こえてくる部屋もありました。

朝食もしっかりと取りました。おもいきり楽しんできます!

6年:修学旅行⑧

夕食会場で鬼太鼓ショーを見た後は、宿泊班ごとに入浴、買い物を行いました。

佐渡金山での買い物で残しておいたお小遣いで、自分への記念の品や家族へのお土産を購入しました。

決められた金額の中で何を買うか、考える姿が真剣でした。

部屋に戻ってからは、おしゃべりをしたり、カードゲームをしたりと楽しいひと時を楽しみました。

6年:修学旅行⑦

ホテルでの豪華夕食です。

ごはん、お吸い物、刺身、ゆでカニ、唐揚げ、豚肉の陶板焼き、茶碗蒸し、鶏肉と春雨のサラダ です。

食べきれそうにないな…という子は、食べ始める前に友達に分けて、食品ロスを減らすようにしました。

6年代表者(総務委員・応援団長):瑞穂中学校区 絆づくり会議

6年生代表児童4名が「瑞穂中学校区 絆づくり会議」に参加しました。

まず、顔合わせのために、アイスブレイクを3つ行いました。その中でも、「パイプライン」は短い時間の中、各グループで協力して行い、緊張を少し解きほぐしました。

意見交換では、「いじり」をテーマとして取り上げ、「いじっておけば楽しいのか」「なぜいじりはあるのか」「いじりは必要か」などを、各グループで話し合いました。中学生の司会を中心に6年生代表児童も、自分の意見を発表していきました。

「いじりによる人間関係はいい人間関係?」「言っている側は楽しくても言われる側は嫌に感じることもある」「親しい人ならいじられるのはよいのでは?」「いじりを楽しむ空気感はいけない」など、多種多様な意見が出てきていました。

最後のまとめでは、学校に持ち帰ってぜひ各学年学級で話し合い、11月に行われる絆づくり集会・いじめ見逃しゼロスクール集会に繋げてほしいと話がありました。

今日参加した代表児童が夏休み明けに6年生全体に報告し、6年生全員でも「いじり」について考えていきます。

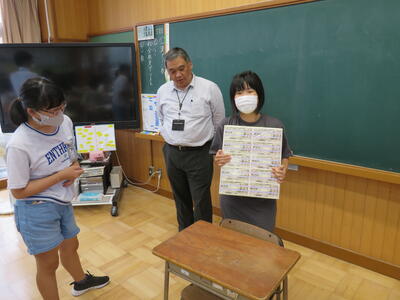

6年:租税教室

柏崎法人会から3名の講師をお招きし、6年生の租税教室を行いました。

子どもたちは学校や公共施設に税金が使われているのは知っていましたが、警察や消防、道路の工事など、次々と税金が使われているものを紹介され、その数の多さに改めて税金の大切さを確認しました。

最後には、「1億円」と同じ大きさ・重さの見本を持たせていただき、「1億円」の凄さを体感しました。

今日学習した内容を、今後、税に関する絵葉書コンクールや税に関する標語ポスターコンクールに応募し、発信していきます。

3年:総合的な学習の時間 出前授業

3年生が総合的な学習の時間で、柏崎市元気発信課の伊部様より出前授業を行っていただきました。

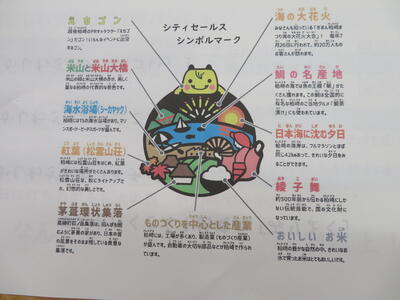

柏崎市のシティセールスを広める活動や柏崎ファンクラブの活動などを知り、柏崎市内外や新潟県外だけでなく、海外にも発信していることに子どもたちは、驚いていました。

シティーセールスのシンボルマークの説明では、見たことのあるマークの中に、柏崎市の魅力がギュッと詰められていることを知り、「柏崎の魅力を伝えたい!」と話していました。

伊部様から最後に「柏崎のよいところをたくさん見つけてください!柏崎のよいところをたくさんの人に広めてください!柏崎を大好きになってください!」と伝えられ、子どもたちは元気に「はい!」と返事をしました。

七夕集会

ジョイフル委員会が中心となって、七夕集会が行われました。

児童が自分の夢や希望を短冊に書き、ふれあい班の仲間の前で発表しました。発表後は、同じ班の仲間から拍手が送られ、温かい雰囲気ができていました。

笹に短冊をつける場面では、低学年が短冊をつけやすいように高学年が笹を引っ張ってあげたり、つける場所を教えてあげたりする様子がありました。

7日の学習参観時にも飾ってありますので、お子さんがどんなことを書いているのか探して見てください。

5・6年:水球体験

ブルボンウォーターポロクラブ柏崎の米田コーチ、長谷川選手を講師に迎え、5・6年生が水泳学習と水球体験を行いました。

前半は、講師の方に補助していただきながら、少しでも長くきれいに泳げる方法を練習しました。

後半は、水球のボールを使ってパスをしたり、ゴールを設置して力強くシュートしたりする体験をしました。

今後、5日に低学年、6日に中学年が水球体験を実施予定です。

5年:自然教室⑥

6年生からの「おつかれさま」メッセージに迎えられ、5年生が自然教室から帰ってきました。

かなり疲れた様子。朝の4時起きをした子が大勢いたとか。初めての友達とのお泊まりで、気持ちが高ぶっていたからでしょう。それもよい思い出です。

カレーライスは、水が多くてスープカレーのようになった班もあったようですが、「おいしかった!」の声が上がりました。

閉会式では、「みんなで協力して活動できたことを学校生活でも生かしたい」「自然教室でのチームワークをこれからも大切にしたい」との感想が聞かれました。

「協力して楽しんでくる」が達成された自然教室でした。

成長が見られたこと、課題として再確認したことを今後の学校生活で生かし、改善できるよう支援してまいります。

5年:自然教室⑤

火起こしも無事うまくいき、自分たちで作ったカレーで昼食を取りました。

味はどうだったか、子どもたちが帰宅しましたら、ぜひ聞いてみてください。

2日目は好天に恵まれ、予定通りの日程で進めることができました。

予定通り、14時45分頃に学校の到着です。

5年:自然教室④

昨日の夕食の後は、楽しくダンスやレクリエーションをしたり、厳かにキャンドルファイヤーを行ったりしました。

本日、自然教室2日目。よい天気の朝を迎えました。

少し眠そうな表情は見えるものの、朝の集い、朝食を終え、現在、宿泊部屋の掃除をしています。

9時からは今日の昼食であるカレー作りです。火を起こし、飯ごうでご飯を炊きます。火を起こすことが一番難しいところです。それさえできれば、あとはスムーズにいくことと思います。

5年:自然教室③

午後は予定どおり、自然体験ウォークラリーから活動を始めました。

森コースを活動班で問題を解きながら進んで行きました。

難しい問題も、みんなで知恵を合わせて解いていきました。1問クリアするごとに、やる気を出して進む班がたくさんありました。自然を満喫しながらウォークラリーを楽しみました。

その後、土砂降りの雨が…。次の活動「アドベンチャーゲーム」は、屋根付き広場とプレイホールで行いました。

半分に割った竹をうまく重ねてボールを落とさないように運んだり、浮いた輪を通り越すためにどうしたらいいか協力したり、気持ちと力を合わせなければできない活動をしました。

この後、子どもたちは夕食を取り、キャンドルファイヤー、入浴をしてから友達と一緒に就寝します。

明日は、家庭科の学習を生かし、カレー作りに挑戦します。

3年:リコーダー講習会

3年生になると、生活科の学習がなくなって理科・社会が始まったり、書写は毛筆をしたりと新しいことがたくさんあります。

今日は、新しいことの1つ、音楽で使う新しい楽器「ソプラノリコーダー」の講習会を受けました。

リコーダーの持ち方、演奏する時の姿勢、道具の扱い方を教えてもらいました。

今日は、左手の親指と人差し指で穴を閉じて「シ」の音を出しました。

優しく息を吹き込んで音を出したり、長く音を出し続けたり。そして、最後にはタンギング(舌で息をせき止める)をしてリズムを刻むことができました。

5年:自然教室②

無事に子ども自然王国に着き、活動を始めました。

到着時、現地の雨は上がっていましたが、昨日からの雨で川が増水しているため、カヌー体験はできませんでした。

雨天案の草木染めを行いました。

草花から染料を作って、絵を描いたり絞り模様を作ったりしました。

草花の汁で本当に染付ができるのか、どのように仕上がりになるのか、不安そうにしていましたが、一生懸命に絵を描いていました。

使った染料によって、出来上がりの色が様々です。それぞれ”世界に1つだけ”の作品ができあがりました。

5年:自然教室①

5年生が自然教室に出掛けました。天気が心配ですが、「協力して楽しんでくる」のめあてのもと、充実した2日間を過ごしてくれることを願っています。

児童玄関には、6年生からのいってらっしゃいメーセージが掲げられていました。

3年:こども自然王国~水の中の生き物探し~

3年生は、今月たくさんの校外学習に出掛けています。今日は、高柳にあるこども自然王国に行ってきました。

自然豊かな子ども王国の小川で、水中にいる生き物を探しました。ヤゴや沢がに、魚、ドジョウにオタマジャクシなどたくさん見つけることができました。

いろいろな生き物が見つかるので、子どもたちは大興奮でした。

ヤゴは、数種類見つけることができました。「どんなトンボになるのかな」と言いながら、観察していました。

たっぷり活動して疲れたようで、帰りのバスでは眠っていた子がたくさんいました。

6年:菜々彩工房見学

6年生の総合的な学習の時間でお世話になっている「菜々彩工房」へ見学に行ってきました。自分たちが収穫している刈羽節成きゅうりが、どのように加工されているのか、どんな歴史があるのか聞いてきました。

刈羽節成きゅうりが現在食べられているきゅうりの原点であること。明治時代には、種が貴重で米の25倍もの高値がついていたこと。中国・ロシア・アメリカ等、世界に輸出されていたことなど、興味深い話を聞くことができました。

見学の最後には、刈羽節成きゅうりを使った漬物の試食をさせていただき、「美味しい!美味しい!」「この後、お小遣いもって買いに来る!」など、とても好評でした。今後の刈羽節成きゅうりの栽培・出荷・販売に熱が入りそうです。

4年:県庁見学

社会科の学習で、新潟県庁の見学に行ってきました。

18階の展望回廊から新潟市の景色を見ました。川幅の広い信濃川やビルや家がたくさんある様子を見ることができました。

新潟県議会議場に入ることもでき、知事席や議長席に座ってみた児童がいました。昨年度見学した柏崎市議会議場と比べて、「県議会の方が広くて大きいんだ。」とつぶやき、学びを繋げている姿がありました。

3年:えんま市調べ

あいにくの雨となりましたが、えんま市調べに行ってきました。

雨が小降りになるまで、スクールバスでお店の人たちの駐車場を回り、車のナンバープレートからどんな地域からお店を出しに来ているかを調べました。

京都、名古屋、長岡、和泉、八戸、和歌山、尾張小牧、大宮、佐賀、長野、なにわ、新潟、那須、上越、八王子、前橋…たくさんのナンバープレートから北は青森県、南は佐賀県からえんま市にやってきていることが分かりました。

小降りになったので、お店の人にインタビューをしました。「どこから来ましたか?」「えんま市に何年くらい来ていますか?」「たくさん売るためのコツは何ですか?」と一生懸命調べていました。

雨の中、ワークシートを書くのは無理と判断したので、「頭の中にしっかりメモをする」を目標にがんばりました。

学校に戻ってから、インタビューしたことを発表し、共有しました。調べたことがたくさん出てきて子どもたちのがんばりが伝わってきました。

インタビューの中で、「(コロナ禍だったので)4年振りに来たで」「やっと来られたわ」などと話すお店の方もたくさんいました。

子どもたちや柏崎市民はもちろんのこと、日本全国のお店の方々もえんま市を楽しみにしていることが分かったえんま市調べでした。

えんま市は、「柏崎のキラリ」の1つです。

2年:教育実習

5月30日から教育実習生と一緒に勉強をしています。

教育実習生は、私たち槇原小学校の卒業生です。学校の先生になるために、勉強をしています。

一緒に遊んだり、国語や算数、体育、道徳などの勉強を教えてもらったりしました。

3年:校区探検ー藤元町方面ー

社会科と総合的な学習の時間で校区探検をしています。

今日は、藤元町方面に探検に行きました。

藤元町方面は、国道8号線に近いので、お店がたくさんあることが分かりました。

また、中学校や保育園も見てきました。

6年:刈羽節成きゅうり初収穫

6年生が5月に植えた刈羽節成きゅうりがすくすくと大きくなり、収穫の時期に入りました。

本日は、A級品1.4㎏、B級品1.2㎏を収穫しました。

収穫したきゅうりを「食べてみたい!」という児童、「早く出荷したい!」という児童、本日の収穫の様子を見て「明日もまだまだ収穫できそう!」という児童など、たくさんの思いを口々に話していました。

5年:歯科保健指導

歯科保健指導がありました。

歯科衛生士の田村直子さんに来ていただき、歯に関する病気やクイズを出していただいたり、正しい歯磨きの仕方やフロスの使い方を教えていただいたりしました。

その中で、新潟県は、全国で一番虫歯が少ないということや歯磨きをしっかりしないと歯周病がひどくなり、歯や歯茎がひどい状態になることを知り、子どもたちは、今きちんと歯磨きをしなくてはならないのだと実感していました。

早速、その日の給食後からフロスを使って仕上げをしている子がいました。

1年:交通安全教室

柏崎市役所市民活動支援課の交通指導員から安全な歩行指導をしていただきました。

最初に大きな紙芝居を使って、安全な歩き方や横断の仕方を学びました。

その後、学校周辺の道路を歩いて、学んだことを確かめながら歩きました。

道路を渡る時には、左右をよく見て車が来ないことを確認してから渡ること、車の運転手に渡っていることがよく見えるように手を挙げることなどを実際にやってみました。

自分の命を自分でしっかりと守るために、交通ルールを守ることが大切だと学びました。

5・6年:プール清掃

5・6年生でプール清掃をしました。

草取りや汚れ落としなどを一生懸命にやってくれたので、プールがきれいになりました。

6月19日(月)の週からプールでの学習を始める予定です。

1年:初めての外国語学習

1年が初めての外国語学習を行いました。

ALTのコートニー先生からあいさつや自己紹介の仕方を教えてもらい、隣の席の友達やコートニー先生とやり取りを楽しみました。

「英語しゃべる初めてだよ~」と言いながらも臆せずに友達とやり取りする子、照れくさそうにしながら言う子とさまざまな姿が見られました。

5年:田植え

晴天の下、5年生が田植えをしました。

泥の感触におっかなびっくりしながらも、一生懸命に田植えをしました。

お借りしている田んぼは、学校の目の前なので、日々観察ができます。

秋の収穫が楽しみです。

6年:刈羽節成きゅうりの苗植え

6年生が柏崎の伝統野菜である「刈羽節成きゅうり」の苗植えをしました。

この「刈羽節成きゅうり」は、今から100年ほど前に橋場町でつくられていたものですが、太平洋戦争後に1度生産が途絶えてしまったものです。

それをまた、槇原地区のみなさんが復活させ、今も大切につっています。

槇原小学校では、今から15年ほど前から、菜々彩工房のみなさんから協力してもらい、子どもたちが栽培活動を行っています。

これから水やり、収穫など、きらめき学年21人で力を合わせて行い、地域の伝統を守る一人としてがんばります。

5年:初めての調理実習

5年生は、お茶を入れる実習を行いました。

家では電気ポットでお湯を沸かしているという子も、濡れているやかんの底を拭き取り、そっとガス台に乗せていました。

また、家ではやかんでお湯を沸かすけれど、IHクッキングヒーターを使っているので、ガスを点火するのが初めてだという子もたくさんいました。

お茶うけのおせんべいと共に、自分たちで入れたお茶をおいしくいただきました。

ゴールデンウイーク中に、お家の人たちにもお茶を入れておもてなしをしてください。

1・2年生赤坂山公園での春探し

1・2年生は、赤坂山公園で春探しと低学年交流遊びをしてきました。

2年生が上学年として、1年生をリードしながら出かけてきました。

春探しの後は、ふれあい班ごとに2年生が企画した遊びや遊具遊びを楽しみました。

学校に戻ってきた子どもたちにどうだったかを聞くと、「ミミズがいたよ」「とってもおもしろかった!」と大満足の様子でした。

子どもたちの安全・安心のために、13名の保護者ボランティアの方からおいでいただきました。ありがとうございました。

1年:よい姿勢で

今日から5月。爽やかな1日でした。

1年生は、ようやく学校生活に慣れてきました。

今日は、朝から元気よく校歌を歌い、がんばって学習に取り組んでいました。

校歌は、難しい言葉が続きますが、入学後から毎朝みんなで歌って、ばっちり覚えました。

4限の算数の時間には、よい姿勢に気を付けて、数の色塗りをしたり、数字の書き順を確かめたりしていました。

5月は27日(土)に運動会があります。今年は4年振りの参観者数規制なしの運動会を予定しています。子どもたちのがんばる姿を楽しみにしていてください。

入学式

4月7日(金)にかわいい新入生27名が入学しました。元気いっぱいにあいさつや返事をし、はりきっている様子がうかがえました。

友達と一緒に遊んだり、勉強したり、楽しい学校生活を送れるよう、教職員一同で支援してまいります。

*㏋への写真掲載承諾を得るために、入学式当日に掲載ができませんでした。

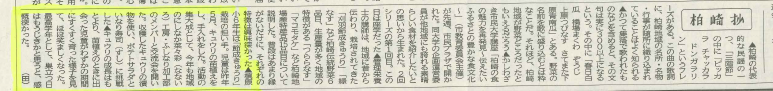

6年:柏崎日報に掲載

2月13日(月)、15日(水)に刈羽節成きゅうりの漬物ここなちゃん入りいなり寿司と辛し漬け入りのポテトサラダを菜々彩工房の方から教えていただいて作りました。(15日のホームページに詳細を掲載)

13日(月)に柏崎日報が取材に来て、その時の様子が18日(土)の新聞で紹介されました。(2階6年教室の上がる階段掲示板に掲示してあります。3月3日の学年懇談会においでの際にご覧ください)

そして、21日(火)の柏崎日報「柏崎抄」にも槇原小学校の刈羽節成きゅうりの栽培活動のことが取り上げられていました。

読んでいくと、2つ目の▲以降に、子どもたちの成長の様子が記述されています。

お家の方や学校職員が子どもたちの成長を感じることはもちろんですが、外部の方からもこのように感じていただけたことは、何よりうれしいことです。

玄関ホールの卒業式までのカウントダウンカレンダーは「19日」と表示されています。

来週は委員会の引継式、六年生を送る会を予定しています。

残り少ない日々で小学校の学習のまとめをしっかりと行い、槇原小学校の伝統を引き継いだり、がんばってほしいことを伝えたりし、有終の美を飾って卒業の日を迎えてほしいです。

5・6年スキー教室

今日は、5・6年生のスキー教室でした。

昨日降った雪のおかげで、ゲレンデのコンディションは最高!

天気もよく、最高のスキー日和でした。

5・6年生は、昨年度もスキー教室に出かけているので、今日もすぐに勘を取り戻し、滑っていました。

勘を取り戻してからの子どもたちは上達著しく、連なって滑る姿は見事でした。

去年よりもうまく滑ることができるようになったと喜んでいる子がたくさんいました。

ボランティアの方々のご支援、励ましのおかげです。感謝です。

1・2年:夢の森公園で冬の遊び

1・2年生は、夢の森公園で冬の遊びを楽しんできました。

足跡のついていない雪原を歩いたり、雪滑りをしたり、雪だるまを作ったり…。それぞれが思い思いに雪と触れ合っていました。

また、活動指導員の方からは、森の中にはウサギやイノシシがいることも教えてもらいました。実際にウサギの足跡を見つけて、寒い雪の中でも動物が活動していることを実感していました。

冬遊びのあとには、ハーブ石鹸づくりを楽しみました。

3・4年スキー教室

3・4年生で高柳ガルルスキー場でスキー教室を行いました。

4年生は昨年度に引き続き2回目。3年生は初めてのスキー教室です。

3年生の中には、初めてスキーをするという子もいました。

インストラクターやボランティアの方の指導を受け、少しずつスキーに慣れて上達していく子、怖がらずにスイスイ滑る子と様々でしたが、どの子も一生面命に取り組んでいました。

たくさん運動したので、昼食のカレーライスがとてもおいしく感じたそうです。

学校に戻った子どもたちは、少し疲れた表情も見られましたが、「楽しかった!」の言葉がたくさん聞こえました。

6年:刈羽節成きゅうりの漬物をアレンジ

6年生は、1組が13日(月)に、2組が15日(水)に菜々彩工房の方から教わりながら、刈羽節成きゅうりの漬物を使って、いなり寿司とポテトサラダを作りをしました。

いなり寿司にはしば漬けを刻んだ漬物を、ポテトサラダには辛し漬けを刻んで入れました。

どちらもカリッとした食感がアクセントになり、おいしかったです。

漬物を料理に入れることでいろいろと可能性が広がるのだということを知りました。

料理づくりのほかにも、かるたやトランプをして、交流しました。

また、河合さんからは、「お三ぎつねの伝説」の昔語りをしていただきました。

地域に伝わる伝統野菜や昔話を大切に守り、受け継ぐ菜々彩工房のみなさんの活動に、地域を大切に思う気持ちを学びました。

13日(月)には、柏崎日報の記者が取材に来ました。記事が掲載されるのを楽しみにしていてください。

2年:なわとび記録会

1月下旬から学年別になわとび記録会を行っています。

今日は、2年生の記録会でした。1分間で何回前回し跳びができるかを競い合いました。

4人一組で跳ぶ人、回数を数える人に分かれ、取り組んでいました。

数えている子たちを見ると、正確に数えようと、足元を見ながら指を折って数えていました。

話を聞くと、2人が10までを繰り返し数え、もう1人が「10」「20」「30」と10のまとまりで指を折っているとのことでした。

学年の発達段階に応じた数え方の工夫が見られました。互いにがんばる姿が見られたひと時でした。

4年:ヘチマの種取り

昼休みに4年生がヘチマの種取りをしていました。

ヘチマは、理科「季節と生き物の様子」で四季を追って成長の様子を観察してきたものです。

春に発芽し、夏にぐんとつるが伸びて葉の数が増え、実がなり、秋に葉や実が枯れて茶色になりました。

今日は、そのヘチマの皮をむき、種を取り出していました。

「このヘチマを漂白して、ヘチマたわしにしてお風呂で体を洗うのに使えるんだよ」と子どもたちに話しましたが、さっぱり意味が分からないといった様子でした。

1・2年:スケート教室

アクアパークで1,2年生のスケート教室がありました。

1,2年生とも初めてのスケート教室でした。(2年生は、昨年度はコロナ禍のためスケート教室が中止になり、できませんでした。)

はじめはみんなおっかなびっくりで、スケートリンク周りの手すりにしがみ付いていましたが、アクアパークの指導員や保護者ボタンティアの方から滑るコツを教えてもらうと、徐々に滑ることができるようになりました。

うまく滑るコツは、手を広げてバランスをとることです。

子どもたちの上達ぶりの速さに、引率教職員も保護者ボランティアの方々も驚かされました。