文字

背景

行間

学校ニュース

7月26日 夏休み2日目

今日は、夏休み2日目です。

子どもたちのいない学校は、がらんとしていて、通常とはまったく異なる空間に感じます。

我々職員は、この期間に会議や研修会、校内の環境整備等を行っています。

今日は、内郷の丘にある旧校舎の物品の移動をしました。

旧校舎は老朽化が進み、先月「立ち入るのは危険」という指導がありました。そのため、保管していたクワやスコップなどの畑作業の道具や稲のはざがけグッズ、除雪道具などをグラウンドの体育用具小屋に移動しました。並行してこれらを運び入れるスペース確保のため体育小屋を整理しました。

また、教室のワックスがけも行いました。

8月26日、元気なふたわっ子が戻ってくるのを、校舎も職員も楽しみに待っています。

※ 低学年のみなさん、ハッピーのお世話ありがとうございます。おかげで、ハッピーは暑さに負けず元気です。

取り壊しはまだ先ですが、立ち入り禁止になります。

体育館の工事は、順調に進んでいます。

玄関ホールワックスがけのため、ソファーや一輪車は玄関に移動中です。

教室のワックスがけは終了。ピカピカになりました。

お水とラビットフードとチモシー、毎日新しくしてくれてありがとう。お部屋もきれいにお掃除してもらっています。

7月21日、22日 自然教室

5年生は、高柳の県立こども自然大国に行ってきました。

天気予報は、曇り/雨でしたが、初日のカヌー体験を始め、全ての活動をやることができました。キャンプファイヤーだけは、ぎりぎりまで粘ったのですが、雨脚がどんどん強くなり急遽プレーホールでのキャンドルセレモニーになりましたが、暗闇の中に赤々とともるキャンドルの中、日常とは異なる特別の空間を体験することができました。

どの活動も、思いっきり楽しむ姿、いつでもしっかり挨拶をする礼儀正しさ、相手を思いやるやさしさ、自分の役割を最後までやり遂げる責任感等々、きずな学年のよさが光る2日間でした。

7月20日 水泳記録会

昨日は雨で延期になった水泳記録会ですが、今日は無事実施できました。

記録会のねらいは、自分の記録に挑戦することです。タイムトライアルや5分間泳、距離に挑戦(補助具あり・補助具無し)など、いろいろなコースがあります。子どもたちは自分にあったコースを選択して挑戦します。そのため、あまり得意ではない子も、努力次第でしっかり自分の記録を伸ばすことができます。

クロールや平泳ぎですいすい泳ぐ子、きれいにけ伸びをする子、補助具を使って25m泳ぎ切った子などそれぞれの成長がみられました。また、お互いのがんばりを応援したり、認め合ったりする姿も素敵でした。

今日の記録は、記録賞として全員に配付します。

急な延期にも関わらず、たくさんのお家の方に応援に来ていただきました。ありがとうございました。

7月15日 修学旅行⑥

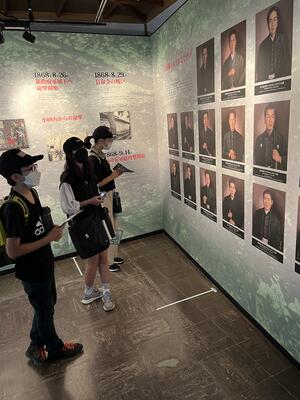

裏磐梯を出た後、野口英世記念館を見学しました。研究に大きな情熱を傾け、たくさんの業績を上げた野口英世の偉大さを感じた見学となりました。

その後、修学旅行最後の食事、ラーメンビュッフェ。夕食、朝食に続き3回目のビュッフェスタイルでの食事でしたが、子どもたちはよく食べる!ラーメンにデザート、わたあめのおやつなど、たっぷり楽しんでいました。

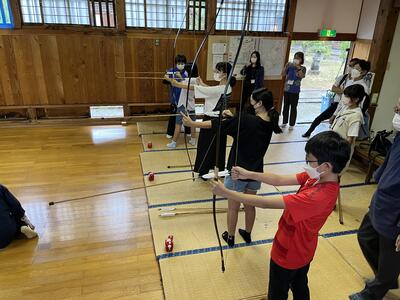

そして、最後の見学地の日新館。弓道体験や施設の方からのお話をとおして、会津に脈々とつながる「ならぬことはならぬ」という精神を感じました。

名残惜しく、「もう1泊したいなあ。」という声も聞こえていますが、全員元気に予定通りの日程で会津を出発しました。

7月15日 修学旅行⑤

あおぞら学年の願いが通じたのでしょう。トレッキングに出かける時間になると、朝まで降っていた雨が上がりました。裏磐梯はとても涼しく、歩くにはちょうどよい天候でした。

森の中を歩いていくと、次々に現れるきれいな色の沼。「なんで、こんな色になるんだろうね。」などと、その美しさに驚きながら、気持ちよく約1時間の散策を楽しみました。

最後に到着した毘沙門沼には、見つけると幸せを招くと言われている、ハートの模様の鯉がいるそうです。

子どもたちが沼を眺めていると、なんとそのハートの鯉が現れました。幸せをしっかりつかんだあおぞら学年でした。

その後、檜原湖のモーターボート体験を楽しみ、裏磐梯を後にし、会津へと向かっています。

7月15日 修学旅行④

昨晩は9時半には全員夢の中。朝までぐっすり眠って体調は万全です。朝ご飯もしっかり食べ、2日目の活動が始まりました。

あいにく雨がぱらつく天気ですが、この後2時間はひどくならない予報を信じて、これから予定通り五色沼のトレッキングに向かいます。

7月14日 修学旅行③

ホテルのお風呂で一日の疲れを癒した後は、お待ちかねの夕食タイム。ごちそうがずらりと並んだバイキング形式の夕食です。お肉あり、お寿司あり、ケーキもジュースもアイスクリームも!たくさん歩いた分、おなかがペコペコだったのでしょう。1時間の夕食時間中ずっと食べ続け、満足そうな子どもたちでした。

夕食後は、部屋に戻って一日の振り返りをした後、自由時間タイムです。全員が1つの部屋に集まって、オセロをしたり、ウノをしたりして楽しく過ごしていました。

誰も大きく体調を崩すことなく、修学旅行1日目の活動は、無事に終了です。明日も、モーターボート体験や日新館の見学など盛りだくさんの予定です。ゆっくり休んで2日目の活動に備えたいと思います。

7月14日 修学旅行②

午後からは、赤べこの絵付け体験をしました。思い思いに筆を走らせ、一人一人が素敵な赤べこに仕上げました。

その後は、御薬園、会津武家屋敷、白虎隊記念館、飯盛山を見学したり、お土産屋さんで買い物をしたりして楽しみました。

そして、今日の宿泊地である裏磐梯レイクリゾートへ無事到着。今日一日、雨に当たることなく過ごすことができました。

7月14日 修学旅行①

6年生が一大イベントの修学旅行に出かけています。3時間のバス移動でも疲れた様子は全くなく、みんな元気に1つ目の見学地の鶴ヶ城を見学し、会津の歴史に触れました。

おいしいお昼ご飯を食べてエネルギー補給をした子どもたち。午後からも充実した体験ができそうです。

7月12日 ブルボン水泳教室

3,4時間目、ブルボンウォータポロクラブの棚村選手始め7名のみなさんが来校し、指導をしてくださいました。

1,2年生は、水中でボールにすわったり、立ったり、パスをしたり等々ボールを使った水遊びや鬼ごっこを楽しみました。3,4年生 5,6年生は、ボールを使ったウォーミングアップの後、水球のゲーム形式で、ゴールをねらいました。

ブルボンの方は、さすがプロです。子どもたちに、アドバイスしたり盛り上げたり、みんなが活躍できるように上手にボールをまわしたりなどしてくださり、子どもたちは夢中でボールを追いかけていました。子どもたちの笑顔と歓声がいっぱいの水泳教室でした。

7月11日 文化芸術鑑賞会

文化庁の文化芸術鑑賞・体験再興事業、「これであなたもクラッシック博士~ピアノの調べとクラッシックがもっと身近に大好きになる講話」が、体育館で行われました。歌自慢の内郷小学校ですので、もっと本物の音楽と触れ合う機会をつくりたいと思い、昨年度末に申し込んだものです。講演をしてくださった松田亜有子氏は、東京フィルにも所属し、現在は様々なクラッシックイベントに携わっている音楽のプロです。今回はピアノの話を小学生向けに分かりやすく解説してくださいました。ピアノを演奏したのは、数々の賞を受賞している若手のピアノデュオ「クレヴィーア」のお二人です。

いつも見慣れている体育館のピアノから、これまで聞いたことがないような大きな迫力のある音、軽やかなリズム、優しい音色など様々な音楽が奏でられました。子どもたちの驚いた表情、ゆったりと音楽に浸る様子が印象的でした。

7月7日 七夕かざり

恒例の七夕かざりが、玄関ホールに設置されました。徐々に短冊が増えていき、7日には全学年の短冊が揃いました。

今年の子どもたちの願い事は・・・・

1番多かったのが、「早く戦争が終わりますように」でした。高学年だけでなく、低学年でも書いている子がたくさんいました。遠い国に心を寄せて、平和を願う心は尊いです。ニュースや学校、ご家庭での会話から、いろいろなことを考えているのだと思いました。

「コロナ収束」、「世界中の人が幸せに暮らせますように」「みんなが、元気に過ごせますように」「このクラスで毎日楽しく過ごせますように」など、みんなを思う短冊が多くみられました。

※「修学旅行が延期にならずに晴れますように!」これも欠かせません。

7月4日 不審者対応教室

スクールサポータの名塚様を講師にお招きし、不審者に遭遇したときの身の守り方の学習会を行いました。

全校児童が体育館に集まり、不審者につきまとわれたり、声をかけられたりしたときの対応をDVDを見ながら考えました。後半は、相手とどのくらい距離を保てばよいか、つかまれたらどう動いたら逃げられるかなど、実際に動きを見ながら学習しました。

なにより、知らない人に声をかけられたら 1きっぱり断る 2大声と身振りで助けを呼ぶ 3走って逃げる(ロケットダッシュの勉強をしました)が大事です。

さらに、4危ない場所のポイント(ひ:ひとりだけ ま:周りから見えにくい、わ:分かれ道や脇道が多い り:利用されていない空き地や空き家) を教えていただきました。

内郷に不審者はいないと言いたいですが、きれいな海が近くにあるので、夏場は外部の往来が多くなります。「いない」とは言い切れません。万が一に備えて、自分を守るスキルを身に付けることはとても大事なことです。もうすぐ夏休み。ご家庭でも、話題にしていただきたいです。

7月4日 あいさつボランティアありがとうございました!

内郷小学校では、年に3回あいさつ名人チャレンジ週間を設定しています。この期間は、毎朝総務委員が玄関に立ち、あいさつ運動を行います。

6月27日~7月1日が、今年最初のあいさつ名人チャレンジ週間でした。第1回目のチャレンジは「相手の目を見て、届く声であいさつ」です。また、今年は西山中学校が取り組んでいる「6つの西山の礼」の中から1つ選んで挑戦する+1(プラスワン)チャレンジにも取り組みました。これに先駆けて、中学生が作成したお手本動画も見ました。

さらに、今年から保護者のみなさんに子どもたちのあいさつを見ていただこうと、あいさつボランティアを募りました。急な応募にもかかわらず、延べ13名のみなさんにご協力いただきました。ありがとうございました。次回も、ボランティアを募集しますので、お時間がありましたらご協力ください。

6月29日 交通安全教室

交通安全教室は、市民活動支援課生活安全係、柏崎市交通指導員、別山駐在所の協力を得て実施しています。1,2年生は歩行教室、3~6年生は自転車教室です。

予想をはるかに上回る「暑い6月」になり、実施が危ぶまれましたが、講義は空調がある教室で行い、実技の待ち時間をポーチで過ごすなど、実施方法を工夫して行いました。

歩行教室の実技の重点は、青になっても車が来ないか確認しながら横断することです。学校前の信号でひとり一人しっかり横断しました。

自転車教室の講義では道路でのルールや罰則など、実技では正しい乗り方を丁寧に教えていただきました。

学区では危険な自転車の乗り方をしている様子は見られませんが、少しの気のゆるみが重大な事故につながります。今日の教室での学びを生かして、これからも交通事故ゼロをめざしていきます。

6月29日 いじめ見逃しゼロスクール朝会

いじめ見逃しゼロスクール朝会のねらいは

1 いじめとは何か、なぜいじめをしてはいけないのかを考え直す機会にすること

2 自分たちでできることを考え、いじめ見逃しゼロの気運を高めることです。

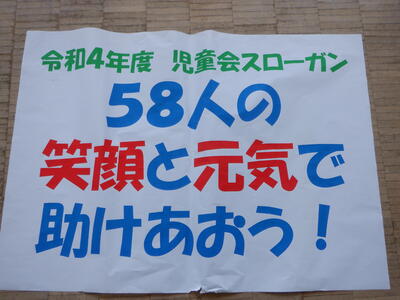

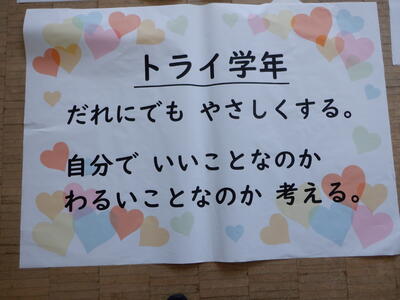

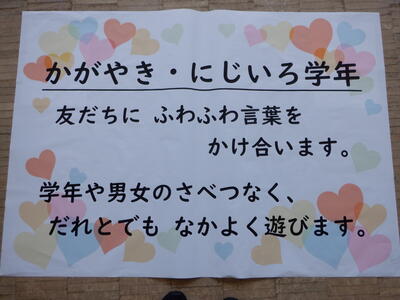

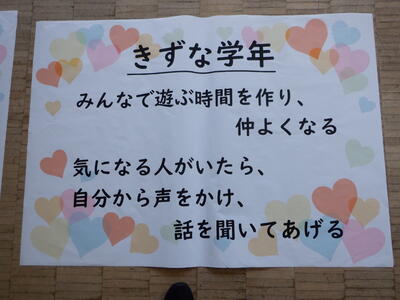

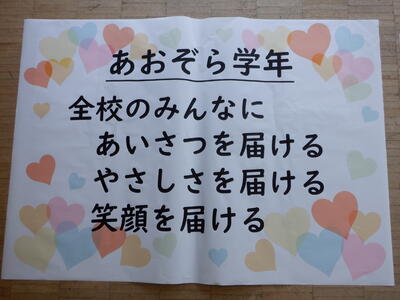

朝会では、児童会のスローガン、各学年のめあてを発表し、いじめのない内郷小学校をみんなでつくっていくことを再確認しました。

児童会スローガンはみんなのアンケートを基に総務委員会がまとめました。内郷らしさが感じられる言葉です。

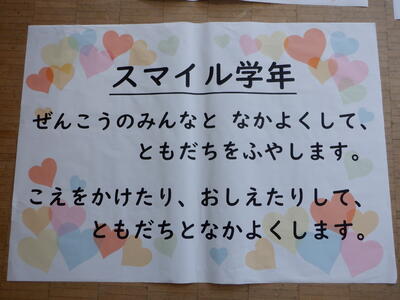

各学年のめあては、学級会でみんなで真剣に話し合って決定したものです。

6月24日 心の土台

本日発行した学校だより「ないごう」でお伝えした内郷の「心の土台」のスナップショットです。子どもたちに紹介した18枚のうちの一部です。

本が大好き

しっかり挨拶

最期まで片付け

しっかりお仕事最後まで

6月22日 ふたわ~くがんばっています!

6月の生活期は「集中して学習に取り組もう」です。授業では、学習ルールを確認しながら学びの基礎的な力を付けています。また、家庭学習もそれぞれの学年らしい取組がみられます。今年は、宿題やドリル学習以外の自分の興味や関心のある学習に取り組む家庭学習を「ふたわ~く」と名付けて、がんばっています。

学年によって宿題やドリルで手いっぱいという時もありますが、自分で課題を見付け主体的に取り組む経験を積み重ねていくことは、未来を生き抜く子供たちにとって大事な力になります。週末は全校みんながふたわ~くに取り組むことを目指して「週末はふたわ~く」の合言葉でがんばっています。

写真は、「ふたわ~く」の紹介掲示板です。掲示されたノートを参考にしながら、お互いのふたわ~くの内容を高めていきます。今回紹介されていたのは、詩や俳句、閻魔市の歴史、人物や生き物の調査、似顔絵の書き方ポイントなど。見ていて「なるほど」と感心しました。

6月17日 読書旬間最終日

6月6日からスタートした読書旬間は、今日が最終日でした。

この期間ご家庭で取り組んでいただいた親子読書やスイミーの会による読み聞かせなどがありました。

また、図書・広報委員会が次のような取組で読書旬間を盛り上げました。

1 6月8日 児童朝会での本のスリーヒントクイズ

ふたわ班対抗で行われました。ヒントが少ないほど点数が高くなります。問題は「おおかみと7ひきのこやぎ」や「さるかに合戦」などおなじみのお話ですが、一つ目のヒントで当てるのは難しかったです。みんな、グループで真剣に相談していました。

2 委員会による昼休みの本の貸し出し

この期間は図書・広報委員が毎日貸し出しをしてくれました。図書室は、毎日大盛況でした。

3 図書ビンゴ&しおりづくり

ビンゴの中身は物語や昔話、動物が出てくる本など。おかげで全校のみんながいろいろな本を手にすることができました。ビンゴになると、しおりづくりができるという楽しいイベントでした。

もともと本好きが多い内郷小ですが、これを機にまた、読書の幅が広がったようです。

6月16日 合唱指導講習会

3,4,5,6年生が、合唱指導講習会に参加しました。5時間目の時間帯に、西山中学校で実施されました。指導してくださるのは、松浜中学校の矢嶋先生です。その様子を市内の音楽担当の先生方が見にきます。

子どもたちはこの日のために課題曲の「地球星歌」を練習してきました。

参加した先生方には、立ち姿勢、歌い出し、指揮への集中、そして何より美しく響く歌声等、たくさん褒めていただきました。そして、さらに45分間の指導を受け、より柔らかく優しい歌声にバージョンアップしました。(最後の合唱は子どもたちの歌声に思わず涙が出るほど感動しました)

学習発表会では、これに1,2年生も加わり全校合唱として発表します。どうぞ、楽しみにしていてください。

6月15日 移動図書館の日

毎月1回、ソフィアセンターの移動図書館が学校にやってきます。この日の昼休みの玄関ホールはまるで図書館。たくさんの本が入ったボックスが並べられ、子どもたちが本を選んでいます。いつもは体育館に直行の子どもたちも、まずは移動図書館へ!

子どもたちへの貸し出しが終わった後、片付けをしている職員の方と少しお話をしました。

子どもたちがたくさん本を借りるので、

「内郷小学校の後は、ボックスが軽くなりますよ。ほら、もう4箱も空っぽになっているでしょう」

「内郷に来るときは、いつもよりボックスを一つ多く持ってくるようにしているんですよ」

素晴らしい誉め言葉をいただき、うれしくなりました。

6月9日 布絵本読み聞かせの会

今年の春、地域の方からすてきな絵本を紹介していただきました。「じいさまのぜんまい採り」という大きな絵本で、絵は全て布でできています。地の紙は高柳の門出和紙です。作者の若山さんの体験をもとに創作された全編高柳の方言で語られる物語は、おもしろくて心が温かくなるお話です。また、この布絵本の絵は娘さんが担当しているとのことでした。これはぜひ子どもたちに見せたい!と思い、6月6日からスタートした読書旬間に合わせて、若山さんをお招きし、読み聞かせの会を企画しました。

この素敵な絵本を子どもたちにできるだけ近くで見てほしいと思い、低・中・高学年の3回に分けて行い、今日が最終日の高学年の日でした。

子どもたちは、まずは、大きな本のサイズにびっくり!次に絵が布でできていることにびっくり!6年生は、先日、自分たちがすいた門出和紙と聞いて、さらに関心をもったようでした。

じっくり絵を見ながら、お話をきき、ほっこりしたところで、若山さんから「実は僕は手品もできるんだ」との発言が。子どもたちの拍手に応えて、後半は華麗な手品のステージに早変わりしました。

手品も若山さんの手作りです。ティシューがうどんになったり、紙に書いたスプーンが曲がったり、何もない箱から次々といろいろなものがでてきたり・・・・。不思議がいっぱいでした。

6月7日 学習参観

今年度2回目の学習参観でした。

6年生はこの日に合わせて学年行事を行いました。午前中は高柳で紙すきをしました。親子ですいたものを合わせて1枚の和紙にし、それを卒業証書にします。午後は親子スポーツ大会で、たっぷり体を動かしました。

他の学年は国語や算数など、じっくり考え学習している姿をみていただきました。たくさんの保護者のみなさんに来ていただき、子どもたちもいつも以上にはりきってがんばりました。

6月3日 全校遠足

不安定な天気が心配でしたが、今日のために低学年が作ってくれたてるてる坊主のおかげしょうか、予定通り実施することができました。

8時45分、ふたわ班ごとに学校出発。途中、西山総合体育館でトイレ休憩をとり、石地海水浴場を目指しました。

全校遠足は初めての試みです。低学年は、最後まで歩き切ることができるか、中学年はみんなの速さに合わせて歩くことができるか、高学年は下学年を見ながらグループみんなで歩けるようにまとめられるか、など学年ごとに課題があります。しかし、どのグループも全員そろって、無事石地海岸にゴールすることができました。途中、高学年が他の学年のリュックをもってあげたり、励まし合ったりなどグループで助け合う姿がたくさん見られました。

海岸についてからは、さかえ茶屋さんに場所を提供していただき、みんなで海を見ながらお弁当を食べました。その後は、砂浜でレクリエーションです。残念ながら、途中、雨が降ってきたためレクリエーションは1つで中断しました。後半は学校に戻ってからやることになりましたが、初めての全校遠足は、ふたわ班の交流を深め、内郷の絆をさらに強めるすてきな活動になりました。

6月1日 全校遠足に向けて

全校遠足のオリエンテーションを行いました。まず、しおりを見ながら、日程や持ち物、遠足の目的について説明を受けました。次に、ふたわ班で、めあてと海岸でのレクを相談しました。ふたわ班ごとに円になり、班長を中心に順番に意見を言ったり、隣の人と相談したりしながら話し合いは順調に進みました。「励まし合いながら、仲良く元気に歩こう!」「諦めないで歩き切る!」「きずなを深め、伝統を忘れず、楽しく歩く」など、どの班のめあても子どもたちの真剣な気持ちが詰まっていました。

また、この遠足に向けて体力づくりにも取り組んでいます。20分休みに、ふたわ班でそろって郷の丘に登り、学校を一周するコースをウォーキング(ジョギング)します。本番に向けて、チームワークもどんどん良くなっているようです。

5月30日 第2運動会 開催!

24日の委員会の時間、総務委員が校長室を訪れました。

要件は、「6月3日の全校遠足に向けて、全校の絆を深める活動をしたいと思う。そこで、第2運動会を企画したので実施の許可が欲しい」とのことでした。

全校遠足は、今年度からの試みです。グランドデザインに示した「やりぬく」力の育成のため、昨年度は学年部ごとに登山をしました。しかし、全校で行うことでお互いに励まし合い、支え合い、認め合う内郷の子のよさにさらに磨きをかけながら、「やりぬく」力を付けていくのではないかと考え、ふたわ班で歩き切る「全校遠足」にチャレンジすることにしました。

この全校遠足に向けて、早速、子どもたちが自ら動き始めていたのです。とても驚き、そしてうれしく思いました。

さて、30日、昼休みの体育館、第2運動会の本番です。1つめは、ふたわ班対抗ジャンケンリレーです。途中でジャンケンをして、勝ったら戻って次の人にタッチ、負けたら遠くのコーンまで行って戻ってタッチします。簡単なルールですが、ものすごく盛り上がりました。2種目めは、お玉ピンポンリレー。これは、じゃんけんリレーと同じ要領で、お玉にピンポン玉をのせて落とさずに走るものです。難易度が上がり、さらに白熱しました。

最後に表彰式もありました。勝っても負けても、笑顔いっぱいの25分でした。

5月27日 プール清掃

午前中の雨が嘘のようにからりと晴れて、まさにプール清掃日和になりました。

プール清掃は、3,4,5,6年生で行います。

豊かな自然に恵まれた内郷小学校の敷地は、植物や生き物がたくさんです。9か月使われなかったプールも、すっかり自然に溶け込んでいたようです。側溝にたっぷり詰まった枯葉は、3,4年生が一生懸命取り除きました。プールの中には落ち葉とたくさんのオタマジャクシが・・・。こちらは、5,6年生がデッキブラシやたわしで大奮闘。1時間半後、子どもたちのがんばりのおかげで、プールは見違えるほどきれいになりました。

プール授業は6月13日開始です。

5月21日 感動の運動会、ありがとうございました!

今日の運動会では、「すんだ青空 燃える心 めざせW優勝」のスローガンのもと、赤、白の応援団長を中心に、どちらも最後まで精一杯がんばりました。

子どもたちの最後まで力いっぱい取り組む姿、仲間を応援し労う姿、制限のある中での全身で表現した応援合戦など、どのシーンも見る人に感動を与えてくれました。また、最後のよさこいでは、力強い踊りで元気を届けてくれました。

最後に各組の応援団長が、仲間への感謝とやり遂げた達成感を自分の言葉で語った姿は、素晴らしかったです。

赤組も白組も本当によく頑張りました。

保護者のみなさまにはグラウンド整備から準備、片付けまで、この運動会を支えていただきました。ありがとうございました。

5月20日 運動会前日準備

今日の6時間目は、4,5,6年生と前日準備をしました。私は、子どもたちとテントを張る手伝いをしました。この作業は、似たような足や梁がたくさんありしかも鉄製で重いので、初めての子どもにはなかなか難易度が高い作業です。しかし、話をよく聞き、長さや形、向きをよく見極め、驚くほどスムーズに進みました。テントは全部で8張、時間内で完成!明日の朝、立ち上げ固定するだけです。

用具の準備やスローガンの掲示など、どの係も順調に進み、あとは本番を迎えるだけです。

明日は、応援よろしくお願いします。

※朝のボランティアもどうぞよろしくお願いします。

※写真は前日準備終了後のものです。作業をがんばっている子どもたちの様子を撮る余裕がありませんでした。

すみません。

5月18日 運動会練習がんばっています!

15日PTA作業には、たくさんの保護者の皆様にご協力いただき、グラウンドと内郷の丘の整備をしていただきました。ありがとうございました。

今週は、その整ったグラウンドで、運動会に向けた練習をさらにがんばっています。よさこい、応援、式典、全校リレーと、全校練習も着々と進んでいます。また、学年体育では、徒競走や団体種目等準備を進めています。

今年の結団式は5月6日、本番までの期間は約2週間。最初はなかなか声が出なかった応援団の「本気」が表れ始め、全校の気運も高まってきました。限られた期間で、どれだけ赤組、白組がチームとして成長できるか、楽しみです。

21日(土)の本番の応援、よろしくお願いします。

※今年の色水リレーは、昨年度の反省をもとに、下の写真のようにカップのサイズを変更しました(大:子ども 小:大人)。今年度も本

5月13日 太鼓体験

3時間目、佐渡太鼓体験交流館「たたこう館」の方々が学校にきて、太鼓体験授業をしてくださいました。

低、中、高学年の3グループに分かれ、順番に太鼓をたたきました。最初は、太鼓体験講師の方の真似をし、いろいろなリズムや強弱をつけた打ち方にチャレンジしました。次は自分たちで考えたリズムを打つ活動に挑戦!即興でつぎつぎにリズムを思いつく子どもたちの柔軟さに、感心しました。1時間の太鼓体験はあっという間に終了。貴重な体験ができました。

5月12日 花活動2

今日は、花活動1で片付けたプランターに夏の花を植えました。

ふたわ班は6つあり、それぞれが6プランター作ります。最初にふたわ班ごとにポーチに整列し、活動の説明を聞き、その後活動開始です。昨年もそうでしたが、この活動で職員の出番はほとんどありません。苗と土をポーチに置くこと以外は、子どもたちだけで進めていきます。高学年は1,2年生を見ながら、声を掛けたり一緒に活動したり、また、中学年に仕事を分担したり・・・。全校で活動しているのに、大声は聞こえず、和やかに作業が進められています。

出来上がったプランターを玄関に運び、その後水やり当番を決め、最後はふたわ班で記念写真をパシャリ。

内郷の素敵な伝統の1つです。

5月6日 運動会 結団式

5月6日に団結式が行われました。

まずは、スローガンの発表です。今年は「すんだ青空、燃える心、めざせW優勝」です

つづいて、赤白の各団長が、団旗を受け取り決意表明を発表しました。その後、赤組エール、白組エール、最後に全校で内郷のエールをしました。

結団式後は、いよいよ全校での応援練習が始まります。ゴールデンウィーク明けの9日、昼休みから開始しました。初日は白組が体育館、赤組が多目的室です。初めての練習でしたが、どちらの色も応援団の話をよく聞き、しっかり動いていました。本番まで2週間、どう仕上がるか楽しみです。

4月27日 花活動1

花活動は、ふたわ班で玄関の花壇やプランター等で花を育てる活動です。学校の入り口である玄関を全校のみんなで美しくすること、そして、協力して活動する喜びを味わうことをねらいにした活動です。今回は1回目の活動、チューリップのプランターの片付けです。自分のプランターをポーチ側に運び、チューリップを抜き、球根をとり、乾燥させるためにかごに集めます。1年生は6年生と一緒に、卒業生のプランターの球根をとりました。その後5,6年生はプランターの土を内郷の丘に捨て、全てのプランターを洗い、作業で汚れたポーチを掃除しました。

今朝、ポーチはいつも通りきれいで、乾いたプランターもピカピカでした。最後までしっかり働く高学年、さすが内郷の高学年、頼もしいです。

次の花活動は、このプランターに夏の花の苗を植えます。

4月25日 1年生学校探検

1年生の最初の生活科の学習は、学校探検です。学校には、理科室や家庭科室、広い体育館やグラウンドなど1年生にとっては初めての場所がたくさんあります。その学校のいろいろな教室などが、どこにあるか、どんなものがあるか、どんな勉強をするのかなどを調べていきます。

写真は、先週の学校探検の様子です。全員で屋上や校長室などを探検しました。校長室では名刺交換をしました。 今週は、それぞれの調べたい教室に分かれて探検中です。

4月15日 1年生を迎える会

入学式から1週間、児童会行事の1年生を迎える会が開催されました。1年生のために、それぞれの学年が準備を進めてきました。2年生は1年生の似顔絵、3,4年生は会場の飾りつけ、5年生は招待状、6年生は校歌の歌詞のプレゼントです。全体進行は総務委員会です。1年生入場では、6年生に誘導してもらいながら体育館を大きく回ってしっかり歩きました。自己紹介では、名前と好きなものを堂々と発表しました。ふたわ班での内郷小学校クイズも盛り上がり、みんなで楽しむことができました。

4月13日 任命式

今日の児童朝会は、総務、図書、健康の各委員会の委員長と3,4,5,6、年生の前期学級委員の任命式でした。

一人一人が任命証を受け取り、抱負を述べました。笑顔いっぱいの学校・学級をつくる、あいさつを広げる、みんなのためのイベントを考えるなど、自分たちの学校や学級をより一層よいものにしていこうという意欲と決意が伝わってきました。今後の活動が楽しみです。

4月13日 休み時間の様子

今週は暖かい日が続いています。

休み時間になると、ほとんどの子どもたちが外に飛び出し、グラウンドや内郷の丘を走り回っています。学年入り交じって、サッカーや鬼ごっこ、ブランコや自然散策など。内郷の子どもたちは本当に外遊びが好きです。子どもたちの元気な声が校庭に広がっています。

一方、授業の5分前になると、全員が校舎に、そして教室に戻ります。学校でチャイムはなりません。グラウンドと丘の上り口から見えるように設置された時計を見ながら行動しています。内郷の素晴らし伝統の一つです。

4月7日新学期スタート

いよいよ新学期がスタートしました。4月7日 3つの大事な式がありました。

1 新任式

新しく内郷小学校に7人の先生方をお迎えしました。4月28日のPTA総会でご挨拶いたします。

子どもたちは先生方のお話を真剣に聞いていました。

2 始業式

令和4年度前期の始業式です。始業式では、卒業式の時にのぞみ学年に話した「チャレンジの話」を2~6年生向けに少しかみ砕いてもう一度しました。「チャレンジ」は内郷の伝統の一つであり、この一年間一番大事にしてほしいことだからです。みんな、最後まで真剣に聞いていました。素晴らしいです。

そして、担任発表。子どもたちの背筋がさらにピンと伸び、目にもかがやきが・・・。子どもにとってはこちらがメインですね。

3 入学式

8人のピカピカの1年生が入学しました。子どもたちも、私たち職員も心待ちにしていました。今年度も来賓はPTA会長お一人にさせていただきましたが、全校児童、全職員が参加することができました。

5年生の花のアーチをくぐり、しっかりと入場した8人。名前を呼ばれると「はい」と元気に返事をしました。式辞では何度か1年生に問いかけをしました。その問いかけ全てに素早く答えてくれました。お話を聞く集中力と反応のよさに驚きました。これからが楽しみです。

4月6日 入学式準備

5年生になったきずな学年、6年生になったあおぞら学年の最初の役割は、新1年生を迎える入学式準備です。

開始時間より5分前、全員がしっかり整列して待っていました。さすがです。なので、5分前に作業を開始しました。会場準備や1年生教室準備など、どの係も一生懸命準備していました。1年生教室の机の上にきちんと整えられた教科書や学習用具、掲示板の入学おめでとうの文字やかわいい飾りつけなど、どの作業も丁寧な仕事ぶりでした。1年生のためという心が伝わってきました。

さて、作業後の6年生との会話。6年生「担任の先生はだれですか?」私「だれだと思う?当ててみてください」6年生「髙野先生?」「新しい先生?」「土田先生?」私「その中に正解がありますよ」6年生「えー。それは、そうでしょう」(6年生は、学校の担任をもつであろう先生方をほぼ全員あげたのですから、当然ですね)

この時期の子どもたちの関心はやはり新しい学年の担任です。短い期間ですが、たっぷりわくわくどきどきして待っていてほしいです。明日は、担任が、新しい来た先生であっても、内郷のベテラン先生であっても、よい出会いができるよう全職員で準備しています。

3月18日 草生水まつり

にじいろ・きずな学年が、社会科の学習で再現した草生水祭り。後半「縁日編」が17日、18日の2日間にわたって行われました。準備は随分前にできていましたが、感染状況をみて、ようやく実現しました。1回目の17日の昼休みは、6年生、2回目の18日は学年の保護者のみなさんをお招きしました。スーパーボールすくいや射的やクイズなどいろいろな出店がそろいました。にじいろ・きずな学年は、1学期に「にじいろ・きずなフェスティバル」11月に「ふたわっ子祭(全校)」そして今回の「草生水祭り」と3回のイベントをしていますが、回を重ねるごとに、出店のクオリティーが上がっています。私も少し参加させてもらい、楽しみました。

また、18日はきずな学年の2分の1成人式も行いました。これは、2月の学習参観に実施する予定だったものです。延期、延期で時間が経ってしまいましたが、たくさんのお家の方に参加していただきました。子どもたちが企画・運営する姿に、きずな学年の10年間の成長ぶりが表れていました。

3月15日 六年生を送る会

3月4日に予定していた六送会ですが、10日以上も延期することになりました。今日、こうやって、みんなで集まって、六送会をすることができ、本当にうれしく思います。

六送会は、1年間私たちのリーダーとして、みんなをまとめ、支えきてくれたのぞみ学年に「ありがとう」の感謝を伝える会です。2年生は「入場」、1年生は「ありがとうの言葉」3・4年生は「お楽しみ企画」を担当し、6年生へ感謝を伝え、会を盛り上げました。

そして、この会を企画、運営したのは5年生です。

今日の5年生の頼もしい姿に、6年生は、安心して最高学年のバトンを渡せると思ったに違いありません。(会場を片付けて5年生が教室に戻ると、黒板いっぱいに6年生のありがとうメッセージがありました)

内郷小学校の体育館は、いつでもみんなが思いっきり遊ぶ楽しい場所ですが、今日この時は、みんなの「ありがとう」の気持ちがあふれ、心が温かくなる素敵な場所になりました。

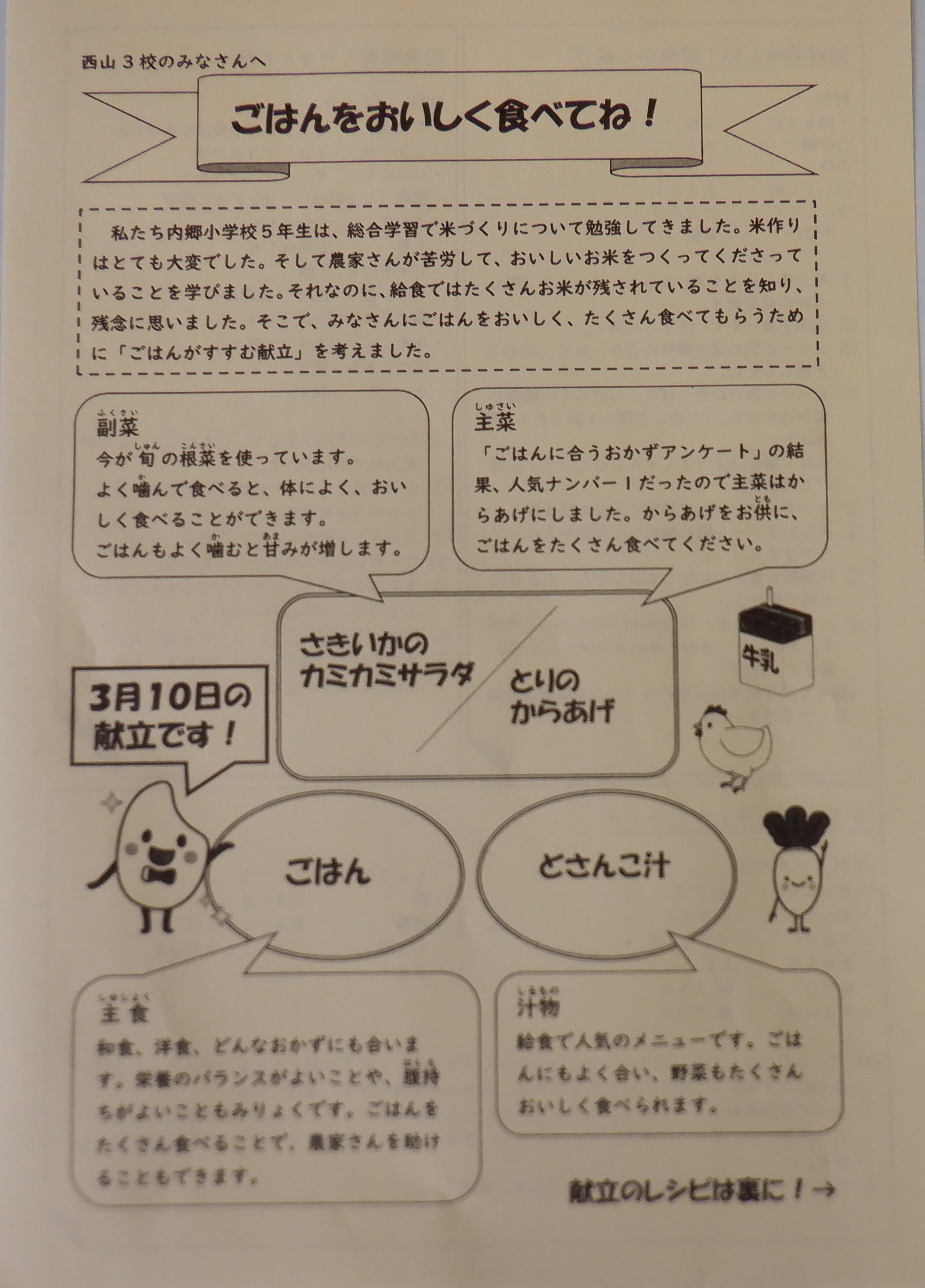

3月10日 5年生考案献立~ご飯がすすむおかず~

5年生が総合で取り組んでいた「ご飯がすすむ献立プロジェクト」が、今日、ついに実現しました。これまでの調査から、献立が決定し、西山調理場の栄養士の先生に提案し・・・。と進んでいたのですが、学校給食の献立は、栄養、嗜好、価格等様々な面から考え計画的に作られているので、飛び入りの5年生の献立がすぐに提供されるわけではありません。今か今かと待っていました。そして、ついに3月の献立に掲載されました。

5年生は、この日に合わせ、西山3校に宛てて献立説明のお便りも作成しました。

さあ、ごはんがすすむ献立、内郷小学校の結果は、ご飯の残量0!

5年生の思いがしっかり実を結びました。

3月10日 オンラインで委員会引継ぎ式

卒業式まであと2週間になりました。

今日は感染対策のために延期していた委員会の引継ぎ式を行いました。今回は、各教室をzoomでつないでの実施です。6年生教室では、運営、健康、図書・広報、の3委員会の委員長が今年度の取組と次年度へのお願いを発表しました。次は5年生教室から、新委員長が、堂々と抱負を述べました。この様子が、各教室のデジタル黒板に映し出されます。私は、教務室でipadで視聴しました。

この一年間、3年生以上一人一台タブレット、各教室へのデジタル黒板の配置が実現し、学校の活動も大きく変わり、様々な可能性が広がりました。この機器を授業を始め様々な場面で活用する先生方、的確に操作する子どもたちに感心しています。

2月21日~18日 思い出インタビュー

6年生ありがとうウィークの取組の一つに、思い出インタビューがあります。

6年生が、一人ずつ全校に向けてお話をします。

さて、そのインタビューの方法ですが、5年生が六つの面に話題を書いたサイコロを準備し、6年生がそのサイコロを転がし、出た目(話題)で話すといういわゆるサイコロトーク方式なのです。

このサイコロトーク、出た目について、その場ですぐ話さなくてはいけません。聞く方は楽しいですが、話す方は結構ハードルが上がります。しかし、そこはさすが6年生。どんな目が出ても、すらすらとお話しています。ちなみに、このサイコロトークシステムは、数年前から採用されているそうです。

2月22日 ふたわ班活動

昼休み、体育館に行くと、ずいぶんがらんとしていました。感染症対策で、遊び場を学年部で分けていますが、それにしても子どもがいません。遊んでいるのは6年生だけです。

そして、教室に行ってみると、子どもたちが座って何かを書いています。一瞬授業中?と思うほど、みんな真剣に取り組んでいます。5年生がリーダーになり、ふたわ班で6年生を贈る会の準備をしているのです。

14日から6年生ありがとうウィークが始まり、いろいろな活動が行われています。これまでは、6年生が企画したり進行したりしていた活動ですが、今度は大好きな6年生のために全校ががんばっています。

下の写真は、今日のふたわ班活動の様子と、以前行った1年生企画「1年生と6年生の雪遊び」の様子です。

2月18日 外国語 チャレンジタイム

チャレンジタイムとは、子どもが英語指導のALTとの一対一の英会話にチャレンジする活動です。昨年度から、高学年が英語の学習のまとめとして取り組んでいます。

今回は3人の方をお招きして実施しました。ジョー先生とシャドマン先生、ポール先生です。

子どもたちは、これまで身に付けた英語力で3分間会話を続けます。自分のことを紹介しつつ、相手にもいろいろな質問をします。相手は外国の方なので日本語は通じません(という設定です)。身振り手振りやタブレットの画像などを使いながら、英語を駆使してコミュニケーションします。

会場は図書室と図工室、理科室で、順番に子どもたちが入っていきます。他の子どもたちは自分の番が来るまで、多目的室で待ちます。その間、会話の練習や資料の確認をしたり、どきどきする気持ちを落ち着けたりしています。今回は3人のゲストを招いているので、チャンスも3回あります。1回目のうまくいかなかったところを修正したり、回数を重ね自信をつけたりなど、この時間でも子どもたちの英語力の成長が感じられました。

さて、5,6年生の英語は教科の一つですので、当然評価もあります。終了後、先生方に聞くと、内郷の子どもたちの英語力は「大変すばらしい!」とのことでした。

終了後の子どもたちのにこやかな表情からも、満足いく3分間を過ごせたのが分かりました。

2月10日 薬物乱用防止教室

毎年6年生は、薬物乱用防止アドバイザーを講師にお招きして、授業を受けています。

6年生の身近に薬物なんてないのでは?と思いますが、決してそうではありません。最近よく耳にする市販の風邪薬等を大量摂取するオーバードーズ。SNSにはたくさんの情報が挙げられています。しかも、それが「いいこと」のように書き込まれているのです。子どもたちにとって正しい知識を身に付けることは、このような危険な情報から身を守るためにも、とても大切なことです。

今までなんとなくだめだと思っていたことを、今回の授業では、体や脳にどのような影響があるのかを具体的に学びました。授業後半の質問コーナーではたくさん手が挙がり、関心の高さを感じました。「すごく勉強になった」「自分をしっかり守っていきたい」などの感想からも子どもたちの真剣な気持ちが伝わってきました。

※オーバードーズ:市販の薬を大量摂取することで多幸感を得て精神的な苦痛から逃れようとする行為。多くの若者がSNS上に自らの行為を挙げている。

2月8日 給食ありがとう メッセージカード

給食週間の取組の最後に、給食づくりに関わる方にお礼のメッセージを贈りました。

内郷小学校の給食は、西山共同調理場で作っていただいています。献立は、栄養のバランスや子どもたちの好みを考えながら、季節の食材や地域の食材をたくさん使ったものを栄養士さんが考えています。また、運ばれてきた給食をカウンターにセットしたり、食器を学年ごとに分けたりしてくださる配膳員さんがいます。決まった時刻に毎日届けてくれる運搬トラックの運転手さん、食材の生産者のみなさんなど、たくさんの方の力を借りて私たちのもとに安全でバランスよい、おいしい給食が届けられています。

8日は、月に一度の栄養士さんの来校日でした。毎月、子どもたちに給食目標に関わるお話をしてくださいます。この日に代表の子が、メッセージカードを渡しました。62人全員が心を込めて書いたカードで、感謝の気持ちを伝えました。

1月28日 給食週間最終日

最終日は「かしわざきのき⇒きょうも一緒にいただきます!」です。

子どもの「孤食」は近年社会問題化されています。孤食は、「1人きりで食事をする」「1人ずつ食べるものが違う」「バラバラの時間に食事をする」ことです。心身の成長期にある子どもたちにとってはいくつかの問題点が示されています。

1 正しい食べ方やマナーが身に付かない

しっかり咀嚼しない、器に口を寄せる(いわゆる犬食い)などは歯やあごの発達にも影響があります。1人だとついつい早食いになってしまいますが、これは、肥満の原因にもなります。

2 栄養バランスが崩れる

好きなものばかり食べがちになるため、健康や体の成長に影響があります。

3 コミュニケーションの欠如

食事は家族のコミュニケーションの大事な場です。ここで大切な社会性や協調性も育まれます。また、子どもは無意識ですが、寂しさからイライラしたり情緒不安定になり、心の病気も誘発しやすいといわれます。

感染下のため学校では黙食です。せめて、家庭では会話を交えて会食し、食事の楽しさも味わってほしいです。

食事は、協調性や社会性を育てる場・しつけの場であり、生活習慣病や偏食防止にもつながります。ぜひ、みんなで一緒に「いただきます」をしたいですね。

今日の献立:麦ごはん、冬野菜カレー、コールスローサラダ、手作りゼリー、牛乳