文字

背景

行間

12月:18日(木)人権講演会(6年) 23日(火)冬休み前全校朝会 24日(水)冬季休業(~1月7日) 29日(月)閉庁日 30日(火)閉庁日 31日(水)閉庁日

1月:1日(木)元日 閉庁日 2日(金)閉庁日 8日(木)授業再開、全校朝会、給食後下校 9日(金)校内書き初め大会 13日(火)冬季一斉下校指導(全校5限後下校) 14日(水)PTAハピグリ活動 15日(木)校内書き初め展(~23日)、避難訓練(不審者対応)、移動図書館 21日(水)フリー参観(午前) 6年生薬物乱用防止教室・SOSの出し方教室 22日(木)1年生そり遊び 23日(金)6年生スキー教室 28日(水)児童朝会、カウンセラー来校日 29日(木)4年生スケート教室 30日(金)3年生スケート教室

2月:4日(水)全校朝会、移行学級、1~4年生は給食後下校 5日(木)移動図書館 6日(金)スキー教室(5年) 9日(月)あいさつ運動(1年) 12日(木)PTAハピグリ活動 13日(金)そり遊び(2年) 委員会 18日(水)児童朝会 19日(木)学習参観日、懇談会 6年生親子活動 20日(金)4~6年生委員会活動(引継ぎ) 24日(火)年度末5限後下校開始 25日(水)スクールカウンセラー 26日(木)地区子ども会、PTA専門部会・学年部会、PTA運営委員会

子どもたちの様子

親善陸上大会 男子4×100R リレー優勝!!

9月26日、雨天中止の陸上大会の計画のため、天候を気にかけていました。8時頃まで雨が落ちていましたが、児童が陸上競技場に到着する頃には、曇り空となり、絶好の大会日和となりました。6年生はこの日に向けて、何度も田尻小のグラウンドで練習を重ねてきました。やる気、意欲が高まっての本日でした。その中で、努力の結晶、なんと個人種目男子1500Mで大会新記録で優勝。歴代の優勝者を超えたタイムで優勝できたことに驚きと共に、身体能力の高さを感じます。その勢いのまま男子リレーでも優勝。女子リレーも3位と堂々の成績でした。皆、自分の種目で活躍し、応援の声も田尻小テントから大きな声援が聞こえていました。6年生、よくがんばりました。

4年生 ~社会科 地震に備えるまちづくり~

9月25日、社会科の学習で、柏崎市役所の方からおいでいただき、「地震に備えるまちづくり」の学習を行いました。中越沖地震についてや、地震や津波が起きた時に、市役所では市民を守るためにどんな準備をしているのかをクイズを交えて教えてもらいました。防災グッズの準備や、家族で災害が起きた時の約束事などを平素に話し合っておくことが大切であると教えてもらいました。

3年生 ~アクアパークでステキを体験~

3年生は、柏崎の良さ、田尻地区の良さを探す学習を進めています。今回は、県立柏崎アクアパークに出かけました。休館日でしたので、貸し切りで流れるプールを体験しました。存分に楽しんだ後は、職員の方からアクアパークができた由来や、一番来館人数の多かった日のこと、スケート場に変える仕組み等を教えていただきました。

朝は秋らしく、涼しさを感じましたが、日が昇り、出かける時には暑いくらいになり、絶好のプール日和になりました。

2年生 生活科 ~地域探検 田尻コミセン編~

きょうよう9月22日、午前中、2年生は学校の近くにある田尻コミュニティーセンターに出かけてきました。センター長様、事務をされている2名の職員様に出迎えていただき、見学させていただきました。学校と比べてしまえば、そんなに大きな施設ではありませんが、2つの講座が開かれており、多くの地域の皆様が活用されていました。一つは、習字教室、もう一つは、囲碁教室でした。自分の趣味や教養を高める場所があることは豊かな人生を過ごす上で欠かせないものです。田尻コミセンがその役割を果たしてくださっていることが分かります。児童は、何度も足を運んでいるとはいえ、自分の知らないコミセンの役割を感じてくれていたように思います。

田尻コミセンは、田尻中学校の跡地に建てられました。校門がまだ残っています。

3年生 社会科 ~ブルボン バーチャル工場見学~

9月19日、3年生は教室でブルボン工場のお菓子作りを体験しました。一人1台端末を活用し、バーチャルの世界で学習しました。今までは、実際に松波工場に見学に出かけることも有りましたが、コロナ禍を経て、ブルボンの方針を踏まえ、バーチャルでの学びができるソフトを開発してくださいました。原料の小麦のこと、たねと言われるクッキーの生地の作り方、焼き方、検品、包装、搬送等、一連の製品ができるまでの工程を学ぶことができました。児童は楽しく学ぶことができたようです。

本の読み聞かせ ~2年生と6年生に読み聞かせ~

9月19日、ようやく朝の気温が下がり、秋らしい朝を迎えました。児童の中には、長そでを羽織って登校する児童もいました。朝活動は読書、2年生と6年生に読み聞かせボランティア様が入り、とっておきの絵本を読んでくださいました。秋は読書の季節と言われています。田尻小の児童は、読書好きが多いように感じています。ぜひ、多くの本を読んでほしいと思っています。今日も、読書ボランティア様ありがとうございました。今後とも、お願いいたします。

4年生 ~PTA親子活動で手話を学ぶ~

9月18日、4年生の親子PTA活動は、今年も柏崎市社会福祉協議会の方、手話サークル柏の会の皆様を講師にお呼びし、「福祉」についての学習や、手話を覚える活動を通して、障がいのある方への思いを深める学びを親子でしていました。講師の方は、最初、全く声を出さずに、ジェスチャーのみで語りかけてくださいました。何となく、よく見ていると分かるものです。その後、自分の名前を手話で表現できるように教えてくださいました。蒸し暑い中での親子活動となり、申し訳ありませんでした。学年委員の皆様、準備ありがとうございました。

6年生 ~陸上競技場現地練習~

9月18日、朝から注意報がでている悪天候の中でしたが、親善陸上大会までスクールバスの予約がとれないため、会場に行き、応援席とスタート位置、ゴール位置の確認をしようと出かけていきました。競技場につくと、雨は上がっており、剣野小学校児童と共に練習を始めました。各自、自分の出場する種目の練習を熱心に取り組んでいました。やる気が感じられ、田尻小学校6年生のチームワーク、パワーが前面に出てとても良い練習機会になりました。当日が楽しみになりました。保護者の皆様には、ご心配をおかけしました。申し訳ありませんでした。皆、元気に学校に戻ってきました。

筑波大付属小盛山隆雄先生の示範授業研修 ~6年1組 算数~

9月17日、筑波大付属小学校教諭であり、筑波大学及び玉川大学の非常勤講師を務めている盛山隆雄先生からおいでいただき、算数の示範授業を見せていただきました。教育センターの匠の授業シリーズの第3段でした。6年1組の児童に算数の楽しさを感じさせる授業を行ってくださいました。全国各地を飛び回り、算数の専科として、各県の教員に授業を提案し、その意図や授業における教師の心構え、児童を主役にする授業づくりの考え方を教えて下さっています。田尻小6年1組の児童も楽しいかったはずです。見ている教師も楽しく、自分もやってみようと思う示範授業でした。6年生以外は給食後放課とさせていただき、ありがとうございました。明日から授業に生かしてまいります。

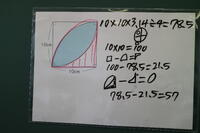

6年2組算数授業 ~初任者研修として参観研修~

9月16日、5時間目、6年2組の算数科「円の面積」の単元の中の複合図形の求積問題の場面を中越地区小学校で学級担任として日々奮闘している初任者18名が来校し、授業の様子を参観しました。授業後の協議会では、授業者に積極的に挙手して、質問をしていました。「学び合いで苦労しているのですが、ペア、グループ、本時のようなワールドカフェスタイルなど、どう使い分けているのですか?」「課題を示した後、どこまで解決に向けた見通しをもたせるヒントなどを示しているのですか?」等々、ご自身が日々苦労しているところを積極的に質問し、自分の授業に生かそうとする意欲を感じました。当校にも2名の初任者がおりますが、よく頑張っています。

5年生 ~大切に育ててきたバケツ稲の稲刈り&天日干し

9月16日、5年生は大切に育ててきたバケツ稲の稲刈りに挑戦しました。刈り取った稲は、プールのフェンスにはざかけして、天日干しにしました。どんなお米に成長したか、楽しみにしています。

朝活動は読み聞かせ ~3・4年生~

9月12日、今日の朝活動は読書の日でした。3・4年生には、読み聞かせボランティア様が来校され、とっておきの本を用意してくださっていました。読み聞かせの場をつくり、静かに本の世界を楽しんでいました。あるボランティア様は、まず、クイズから始めていた方もいました。児童は喜んで答えていました。心のキャッチボールを大切にしてくださっていました。

10月の給食献立表

10月の給食献立が決まりました。参考にしてください。

引き渡し訓練 ~地震想定 避難訓練を受けて~

9月10日、学校保健委員会、学習参観、避難訓練、引き渡し訓練と大変密なスケジュールに保護者の皆様から対応いただき、感謝申し上げます。何度も文書、メール等で引き渡し訓練の計画をお示ししてきました。今回は特に、保護者の皆様の訓練を想定した動きに合わせて、教室に迎えに来てもらうスタイルで実施しました。無事、予定通り、引き渡しが完了しました。グラウンドへの駐車、一方通行の出口、左折禁止にしたスムーズな車の流れを進めていただきました。ありがとうございました。

学習参観日 ~全校一斉道徳授業公開~

9月10日、学習参観日でした。全校一斉に道徳の授業を公開し、児童の学習ではありますが、保護者も一緒に考えていただきたいというねらいも含まれています。人権にかかわる資料をもとに、学年に応じた考えてほしい内容を学習しました。6年生は、「人権の歴史」という資料をもとに、人権教育、同和教育について学びを進めました。「差別心」「偏見」等について、大人である教師、保護者も考えていくべき内容です。一緒に学んでいけたらと思います。

学校保健委員会 ~インターネットを安全に上手に使うために~

9月10日、5年生と保護者を対象に学校保健委員会を開催しました。今年も、情報モラル教育です。対象を3年生から5年生に変更し、実施しました。講師は少年サポートセンターの指導員の方にお願いしました。学校医の先生からも出席いただき指導を受けました。インターネットはこれからの時代、上手に使い、より良い生活を過ごすために活用していくことが求められています。しかし、その反面、犯罪に巻き込まれるケースもあります。そこで、講師の先生から合言葉「こしひかり」を教えてもらいました。「こし」は「個人情報」、「ひ」は「人の気持ち」、「か」は「画像」、「り」は「利用時間」です。この合言葉の大切さを事件を交えて、詳しく教えていただきました。参加いただいた保護者の皆様、PTA厚生保健部の皆様、ありがとうございました。

5年生 家庭科 ~裁縫ボランティア~

9月10日、5年生は2時間目に家庭科で裁縫の学習をしました。始めるにあたり、裁縫やミシンの際の児童の困り感は相当なもので、「先生~、先生~」の連呼はいつものこと。そこで、裁縫ボランティアを募集したところ多くの皆様がご協力いただけることになり、本日、最初の学習でした。各クラス5~6名のボランティアが入り、指導していただいていました。ありがたいことです。引き続き、お願いします。

PTAハピグリ ~朝のハッピー・グリーティング活動~

9月10日、今日は学習参観日です。道徳の一斉公開授業を行います。また、3時間目は、少年サポートセンターの方を講師にお願いし、5年生がインターネットの使い方について学習します。

いつもと違う、児童はプレッシャーがかかる日、PTA執行部及びボランティア参加の保護者様からハピグリを行っていただきました。ハピグリとは、朝の挨拶を通して、皆が幸せを感じ合おうという取組です。本日は、職員1名を加え、7名でのハピグリを行っていただきました。いつもありがとうございます。

6年生の動きを見本に ~5年生も陸上練習~

9月9日、いつもよりも気温が下がり、蒸し暑さはあったものの、午後から6年生は陸上練習を始めていました。少し経ったら5年生も参加して、150人近い大人数で準備運動、走るための基礎運動を6年生を見本に動きを高めていました。6年生から5年生に引き継ぐ、意識を含め、6年生のリーダーぶりに感心しました。6年生男子は特に、やる気に満ちていて、スピード、持久力、跳躍力の高まりを感じています。9月26日の親善陸上大会が楽しみです。6年生女子もがんばっています。こちらも楽しみにしています。

3年生 クラブ活動見学

9月5日、6限にクラブ活動がありました。3年生は、見学して、来年の自分の所属希望を考える時間となりました。ダンスクラブの発表あり、様々なクラブの様子をみて、楽しみを膨らませていたようです。