お知らせ

最後の見学地

最後の見学地

いよいよ,最後です!

清水寺に到着しました。坂上田村麻呂建立のお話を聞き、その絶景に驚いていました。残念ながら錫杖は持ち上がりませんでしたが…

音羽の滝を飲んで願掛け。

遠くに京都タワーが見え,市内を一望できる,最高の天気です。

ホテルへの感謝

ホテルへの感謝

短い間でしたが,最高のおもてなしをしてくださったホテルの皆様に感謝です。

皆さんが,「また京都に来たい!」と感じさせる心配りをしてくださったことに,心より感謝いたします。

ありがとうございました。

朝食!

朝食!

最終日の朝。

みんなしっかり目が覚めました。お部屋で朝食です。最後の一日を成功させるぞ,と決意!

物づくり体験!

物づくり体験!

夕食後,お風呂にも入ってさっぱりした二年生たちの最後のプログラムは、『物づくり体験』です。

マグカップや湯呑み,お面に数珠を一人一人が創意をこらして作ります。

この活動の良いところは、旅の思い出がだいぶ薄れてしまった頃に京都から届く懐かしのお土産となるところです。

あーでもない,こーでもないと悪戦苦闘しながら,しかし、楽しんでつくっています!(数珠は、持ち帰ることができます)

夕ご飯

夕ご飯

夕ご飯の時間になりました。

今日は和室で、部屋の人数も増えて,より一層元気な声が響いています。夕ご飯は部屋にお膳が運ばれてきました。

とっても美味しそうです!

さて、部屋ごとにいただきまーす!

ホテル到着!

ホテル到着!

時間通り、みんなホテルに、無事到着しました!班ごとに確認をしましたが,どの班もみんないい表情をしていました。

たくさんのお土産を抱えていました。

きっと、沢山の土産話もあることでしょう。

乗務員さんたちの真摯な態度

乗務員さんたちの真摯な態度

仕事とは,こんな気持ちでやり,こんな態度で表すんだ!という,見本を見せていただきました!

さすが、です!

京都に到着!

京都に到着!

そして,すぐお世話になるMKタクシーさんと乗車式です!

まもなく、京都!

まもなく、京都!

あと、ひとえきです。

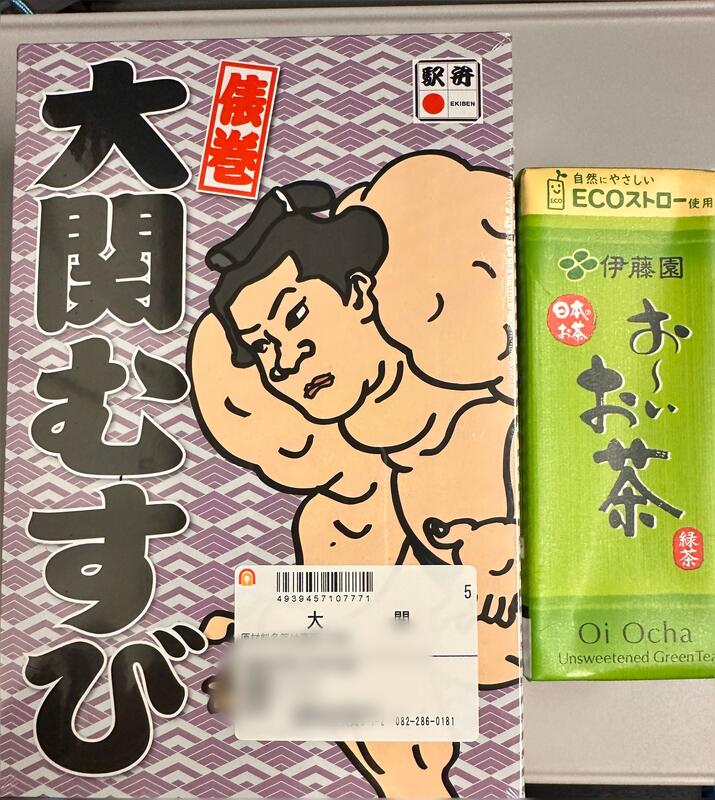

昼食 車中にて

昼食 車中にて

早くもお弁当が配られました。

いただきまーす!