文字

背景

行間

お知らせ

ひっそりする学校で・・・~がんばれ3年生!~

ひっそりする学校で・・・~がんばれ3年生!~

3年生たちがいなくなってしまった学校は、ずいぶんひっそりとしてしまった感じがしています。

今日3月6日は、公立高等学校の一般入試の日です。今までがんばってきた全力を発揮してほしいものです。全校でそれを祈るばかりです。

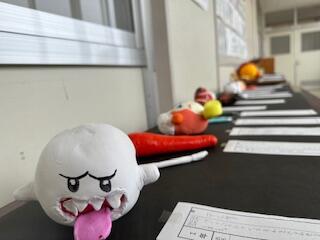

美術室前の廊下に、1年生の作品が並んでいました。どれも個性的で、躍動感に満ちているもの、つい触りたくて手が伸びてしまうものなどが、並んでいました。これは紙粘土ではなく、新しい素材の粘土だそうです。つややかな質感になったり、マシュマロのような質感になったりと驚きです。

第76回 卒業証書授与式

第76回 卒業証書授与式

本日、無事卒業証書授与式を終えることができました。

名残雪が降り、卒業生との別れを惜しむ感動的な一日となりました。在校生たちの温かい拍手に送られ、卒業生たちは第三中学校を巣立ちました。最後に卒業生たちが見せてくれた卒業合唱は、本当に素晴らしい歌声でした。5年ぶりに完全復活の卒業式をみんなで創り上げることができて、本当に良かったです。

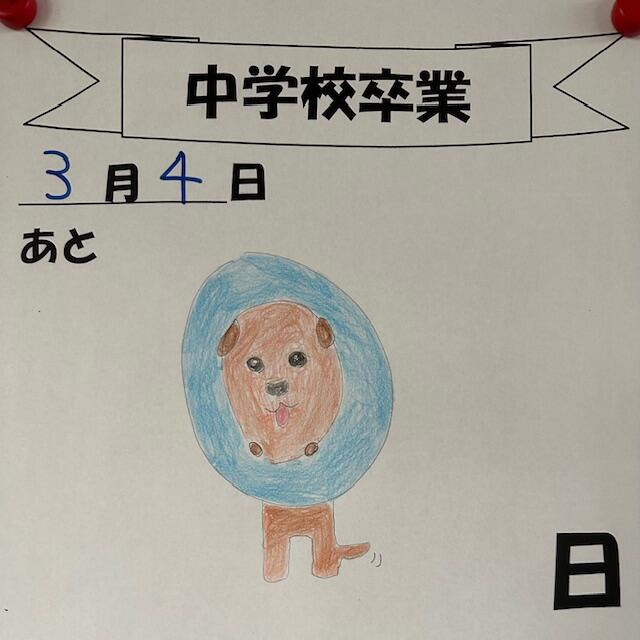

誰もいなくなった3年生の教室。卒業を数えてきたカウントダウンカレンダーがついに0を指していました。

さみしさは募りますが、卒業生の素晴らしい未来を祝いたいと思います。

おめでとう!78名の卒業生たち。

同窓会入会式 ~3年生~

同窓会入会式 ~3年生~

3年生たちの登校日も5日となりました。

今日は、同窓会の入会式です。76年の第三中学校の歴史の中で、1万4千人もの卒業生が輩出されました。3年生たちは第三中を卒業しますが、同時に第三中の同窓生となります。今後は、たくさんの先輩方が困った時に力になってくれます。同窓会から春川会長をはじめ5名の役員の方々が参加してくださいました。

春川会長は、ご自分の中学校時代を振り返りながら、校舎が今の場所と違ったところにあったことや、仲間を大切にしていってほしいということなど、お話してくださいました。そして、みんなが誇りに思っている三中魂を大切にしていけば、素晴らしい社会人になれる、という激励をくださいました。

「今後どこにいようと、柏崎で育った郷土愛と第三中を誇りに思う愛校心があれば、きっと先輩たちが助けてくれる。先輩たちには大いに甘えなさい。きっと、先輩たちはそのことを喜んでくれる。そして、いただいた恩を自分たちがしてもらったように、君たちの後輩たちにしてあげなさい。いただいた恩を後輩に送っていきなさい。」と私は話し、はなむけとしました。

多目的室に響く3年生たちの校歌を聞いて、役員の皆様は大変感動して帰られました。

金沢、到着

金沢、到着

金沢に到着しました。予定通り、16:07発17:11上越妙高駅着。

その後バスに荷物を積み込み、柏崎へと向かいます。順調なら,18:30には学校に到着できそうです。

お迎えが可能でしたら,この時間に合わせてお願いできたら,幸いです。

最後の見学地 〜清水寺〜

最後の見学地 〜清水寺〜

いよいよ,ラストの見学地です。

清水寺で、クラス写真を撮り,お釈迦さまの足形で頭を撫で,錫杖を持ち上げ(?!)、音羽の滝の水を飲み、たーっぷりお土産を買い…もう,思い残すことは,ないでしょう。あとは,家に帰ってたくさんのお土産話をして欲しいものです。

いい顔つきになってきました。

来年度の三中を頼んだよ!

美しい! 〜鹿苑寺〜

美しい! 〜鹿苑寺〜

言葉もないほど,美しいです。

「教科書より綺麗だー」と、感動の声。

本物からは、無言の説得力を感じる三中生でした。

京都,最終日

京都,最終日

朝も美味しい朝食をいただきました。

出発の集合も素早く、松井本館様に感謝のお礼をして,ホテルを出発しました。

足利義満の鹿苑寺金閣へと,向かいます。寒いですが,幸い雨は落ちていません。

京都を満喫②

京都を満喫②

各々班ごとに帰ってきました!いい表情です。夕飯は豪華なすき焼き!九条ネギや淡路島の玉ねぎなど,素晴らしい食材を使ってくださり,本当に美味しい夕飯です。

松井本館様,本当に素敵なお宿です。心配りおもてなしが,一流でした。

さて、その後は思い出のお土産にもなる,体験学習。湯呑み,マグカップの絵付け,念誦作り,お面作りの4班に分かれて制作。

みんな,真剣に取り組みました!

うまく行くと,1枚目の写真のように仕上がります。

京都を満喫①

京都を満喫①

京都駅到着後、お世話になるMKタクシーさんから,朝礼の一部を見せていただきました。社会人として,お客様に誠意ある姿勢、感謝の思いを伝える礼儀作法を大きな声と迫力ある姿で教えていただきました。生徒たちは本物の凄さに大変驚いていました。各班ごとにお世話になる運転手さんと挨拶をして出発!班ごとに自主研修の始まりです。少し雨混じりの天気ですが,タクシーで効率よく回れるため,こんな時はとても心強いです。

さて、どんな見学をしどんな体験をし,何を感じてくるか?!

楽しみです。

いざ、京都へ!〜宮島口〜

いざ、京都へ!〜宮島口〜

世界遺産でもある,宮島,厳島神社の見学を終え、宮島でお土産を買いました。宮島口から、一般車両の電車に乗ります。貸切とは違う乗り換えで、道中一番の困難。下車には1分しかありません。

混雑する広島駅でうまく乗り換えができるか?三中生なら、きっと大丈夫。

うまく乗り換えたのち,新幹線に乗車。

京都へ、参る!