文字

背景

行間

お知らせ

寒い冬を吹っ飛ばせ! ~全校レク・体育委員会~

寒い冬を吹っ飛ばせ! ~全校レク・体育委員会~

令和7年度、最後のテストも終わり、後は卒業式へと向かうとき。

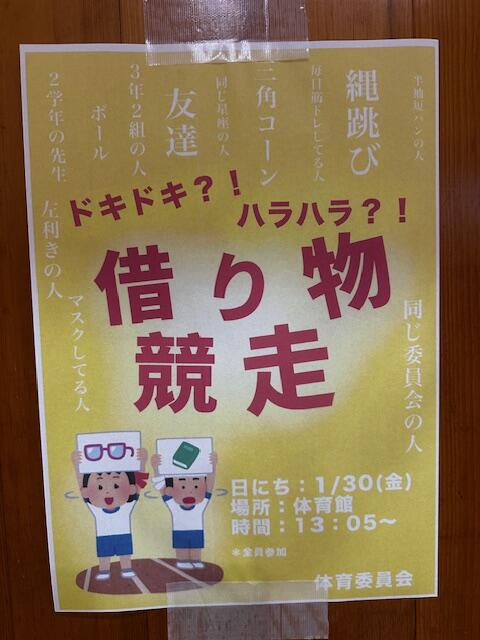

寒波の襲来もあった1月の終わりですが、その寒さを吹っ飛ばし、みんな仲良く元気に活動をしよう、ということで、体育委員会が全校レクリエーションを企画してくれました。内容は「借り物競争」。何を借りてくるか?趣向を凝らして問題用紙を作成、借りるであろう物品も全部準備してくれていました。素晴らしい計画と運営です。

おおよそ二人組がカードをめくりそこに書いてある「指示」に従います。

「時計をしている人いませんかー?」

「かっこいい人!」

など、呼びかけて楽しそうに走っていました。中には、「大好きな先生」というカードがあったり、「かっこいい人」に先生を呼んで連れていってくれたりと、生徒たちの思いやりや愛情がにじむシーンがあり、心がとっても温かくなりました。全校が一つになってレクリエーションがやれる学校というのは素晴らしい学校だと自負します。当たり前に思えることがいかに素晴らしいことかを私はよく知っています。

とっても楽しい時間でした。

体育委員会、お疲れさま。そして、楽しい時間をありがとう!!!

4月が楽しみ! ~入学説明会~

4月が楽しみ! ~入学説明会~

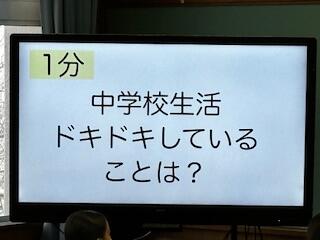

4月入学者の小学校6年生対象に、授業体験&学校説明会を開催しました。

保護者の皆様にもご参集いただき、三中教育の核となる部分の説明や中学校入学の事務手続き、1日の学校生活の概要、またPTA役員選出と盛りだくさんでした。

6年生たちは、中学校の授業を体験したり、鳴海会役員から生徒会や学校生活について説明を受けたりして、中学校生活を理解するとともに、不安をなくし期待を高める、そんな体験になりました。保護者の皆様も真剣に学校の説明に耳を傾けていただき、本当にありがたかったです。

6年生たちのきらきらした瞳を見て、4月の入学が私たちもとっても楽しみになりました。

最後の定期テストに向けて! ~質問教室~

最後の定期テストに向けて! ~質問教室~

1月も早残りわずかとなりました。来週はいよいよ本年度最後の定期テスト。3年生にとっては義務教育最後の定期テストとなります。テスト前に先生方にわからないと

昨日は、風説悪天候によって中止にしてしまった分、今日はがんばる生徒たちの姿が見れてうれしくなりました。週末もどうやら天気が思わしくないようですが、家にこもって集中して勉強するには良いのかも!

さて、三中生のみんな。有終の美をみせてくれ!

防災学習発表会 ~3年総合的な学習~

防災学習発表会 ~3年総合的な学習~

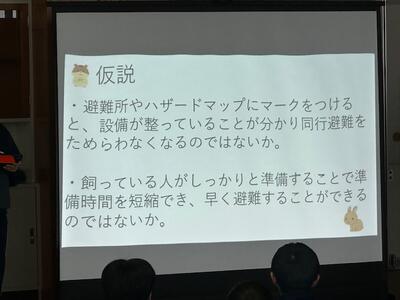

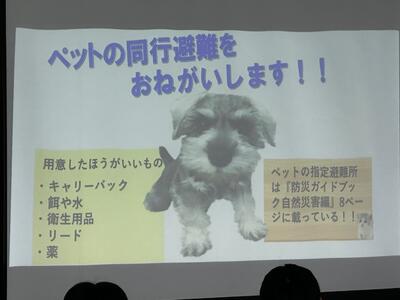

総合的な学習の時間に「防災学習」に取り組んできた3年生たち。

今日は、評価・指導に柏崎を襲った中越沖地震の復興に携わって以来柏崎を中心に街づくりに向け様々に活動する「特定非営利活動法人aisa」から4名の講師をお招きし、防災学習の発表会を開催しました。

各学級で発表した中から3つの班が代表に選ばれ、全体発表に臨みました。それぞれの視点から防災について調べ、新たなる提案をしてくれました。令和6年のお正月に起きた石川県の大震災も、復興はまだまだ半ばという事実を踏まえ、大災害は一度起こってしまうと人的物的被害は甚大です。柏崎の地震も中3の彼らはすでに経験していない世代。正しい知識を身に付け自分の身を守るとともに、被災したとしても力強く生きる、助け合って生きる大切さを学習しました。貴重なアドバイスをいただいたaisaの皆様にも感謝します。

三中杯! ~全校レク~

三中杯! ~全校レク~

鳴海会本部の企画による「三中杯」が、二日間にわたって開催されました。

縦割り班を4つのカラーのグループに分け、三中クイズと追いかけリレーの2本立てです。クイズはかなりマニアックな三中の授業や生活についての出題。そして、追いかけリレーは、体育館に4つのグループが配置され、対角線のグループ同士が追いかけるという、どうなるのか?という団体リレー競技でした。ところが、始まってみると追いかける追いかける!ものすごいスピードで、相手チームの背中を追いかけます。差が開くと思うと、また縮まる、緊迫感のある展開に見ている方も夢中になりました。この運動量は、体育の授業でも取り入れたら、と思うくらい。各学年、男女それぞれが必死になって相手を追いかけました。

なんといっても、生徒たちが生き生きとしている素晴らしい表情。こんな素敵な顔が学校生活で見れることこそ、最大の幸福です。本当に、楽しい企画を考えてくれました。素晴らしい、鳴海会。きっと、この思いが引き継がれていくことでしょう!

令和8年度のリーダーたち決定! ~委嘱式~

令和8年度のリーダーたち決定! ~委嘱式~

今日の鳴海会朝会は、令和8年度本部役員・新委員長副委員長の委嘱式でした。

鳴海会朝会は、最初に会長との朝の挨拶で始まりますが、今日は令和7年度と令和8年度二人の会長が前に立ちました。それぞれから今日の朝会に向けて、また今週の頑張りどころについて話しがありました。二人のメリハリある明るいそして力強い呼びかけに、体育館中が凛とした雰囲気に包まれました。本当に、素晴らしい姿でした。

その後、新本部役員、委員長副委員長たちの委嘱があり、新リーダーたちが勢ぞろいして並びましたが、その姿がまた素晴らしい。新たなる鳴海会を創ろうとする気概に満ちた堂々とした姿でした。それを支える現鳴海会のリーダーたちはしっかりとわきでそれを支えていました。自分たちの後ろ姿をしっかりと見せてきたからこそ、新たなるリーダーたちも安心してその後を引き継いでいけるのです。

先輩たちの思いを受け止めて、新たなる時代を創っていってくれることを期待しています。

2026年、本年もよろしくお願いいたします! ~休業明け~

2026年、本年もよろしくお願いいたします! ~休業明け~

学校に元気な声が戻りました!

あいにくの風雪でしたが、三中生元気よく登校してくれました。休業明け集会では体育館に活気がみなぎりました。代表生徒が新年の抱負・決意を堂々と述べてくれました。3年生代表は、残り少ない中学校生活を総括し、新たなるステージに向かうための挑戦に向けて、今の気持ちを切々と語ってくれました。

3年生が三中で過ごす日々は、今日を含めてあと39日となりました。あっという間に、その日々は過ぎていくことでしょう。共に過ごした仲間との別れが近い。これからの一日一日がさらに貴重であることを実感し、充実した時を過ごして欲しいものです。

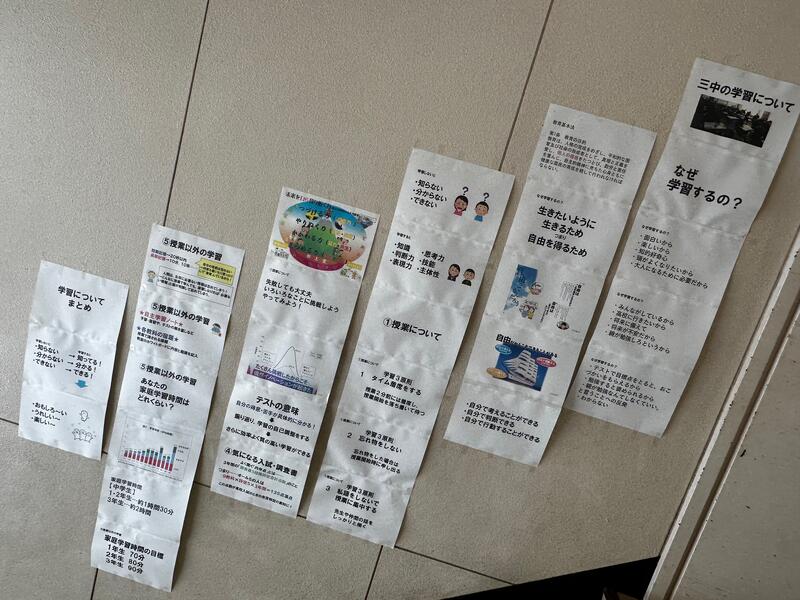

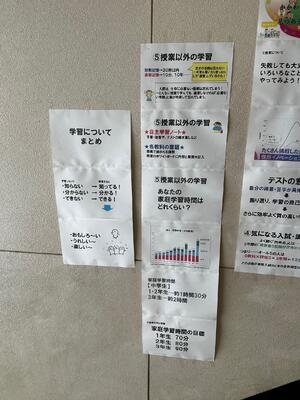

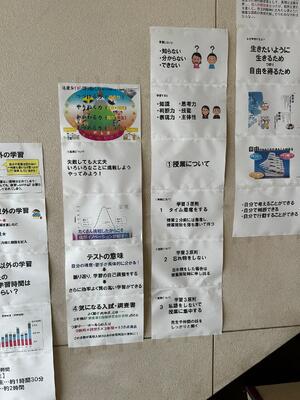

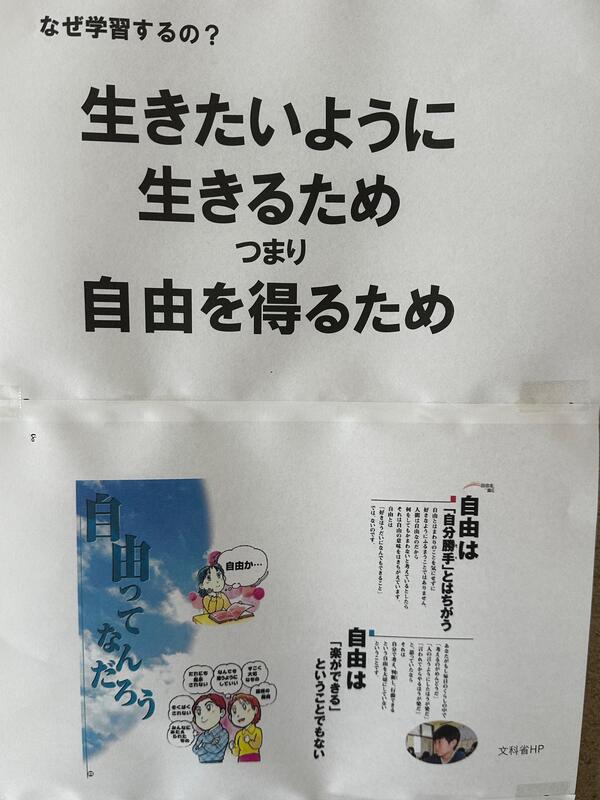

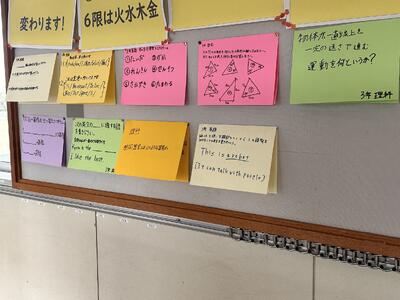

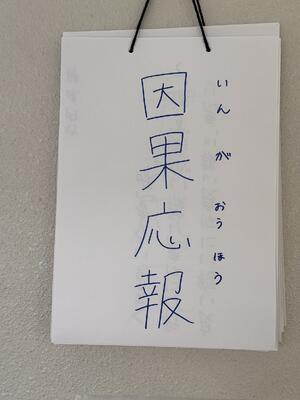

2階から3階の廊下壁面に、「学習とは?」といった掲示が張り出されています。受検に向かう3年生はもちろん、進級を目指す1,2年生にとってもとても重要なこと。学習をする意味の本質が描かれています。

改めて確認するのは「学習とはテストで高い点数を取ることではない」ということ。世の中の様々な情報から正しい物事を見定める力を身に付けることでしょうし、他者の良さを見つけ互いの力と合わせて、より良いものを創造する力を付けることです。悪い時代であれば、何物から搾取されたり人権を侵害されたり、隷属することなく、自分の力で生きていく力を身に付付けること。

自分の力で生きる力がある = 「自由を手に入れること」

と、掲示物は語ります。自由とは、自分が意思決定ができおること。誰かの支えなく自分の力で生活をしていくこと。その力を付ける毎日が学校生活です。

さぁ、三中生!新年の決意を胸に、馬のように躍動し、自分の道を駆けぬける年にしよう!

2025 最後の取組 ~柏刈中学校生徒会交歓会~

2025 最後の取組 ~柏刈中学校生徒会交歓会~

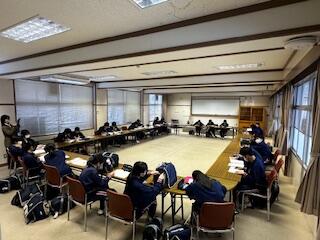

各校のNew リーダーたちが一堂に会して学び合う、生徒会交歓会が行われました。

36回を迎える柏刈中学校生徒会交歓会ですが、毎年次年度の生徒会役員選挙を受け当選した会長副会長が中心となって集まり、来年度自分たちがどんな時代を築いていくかをお互いに意見交換します。自分が抱えていた生徒会運営についての不安が少なくなったり、良いヒントをもらったりと、とても意義深い会です。どの学校代表も、良い表情で望んでいました。

今回、ホスト校は鏡が沖中学校でした。アイスブレーキングを行ってお互いの自己紹介を楽しみながら行って打ち溶けていったようです。それぞれの立場からいろんな意見交換をして活発な議論が各グループで行われていました。まさに、自分たちが運営の主体となっていく、同じ思いの立場にいる者同士の意見交換は、大変学びが多いことでしょう。

それぞれが思いを学校に持ち帰って、令和8年度への構想をまとめていってくれることを期待します。柏刈のどの中学校の生徒会も笑顔と活気に満ち、生き生きとした学校を創造してくれることを大いに期待しています。

がんばれNew Leaderたち!

毎日の感謝を込めて ~鳴海会朝会~

毎日の感謝を込めて ~鳴海会朝会~

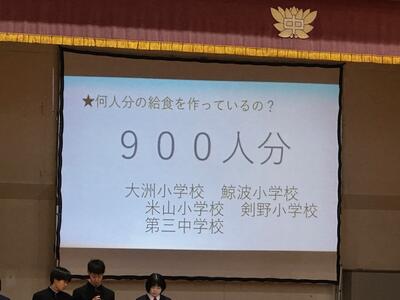

今日の鳴海会朝会は給食委員会の回でした。

給食委員会は、毎日のおいしい給食を作ってくださる調理場の方々への感謝を示そうと、調理場の紹介をしてくれました。

毎日900人分の給食を12名のスタッフで作っていること。お昼に間に合うためには、8時から作業に入っていることなど、紹介がありました。安全に気を付けるため、野菜の葉物等も一枚一枚丁寧に洗って下さっていることなど、とても注意をしながら作っていただいている様子が良く伝わりました。

栄養のバランス、そして味も考えて大量の食材に向かっていただいていることに感謝です。

長期休業中、何より残念なのは給食がないこと。12月の給食も残り少ないのですが、感謝していただきます。

毎日、本当にありがとうございます。

English Day!2025.Winter!

English Day!2025.Winter!

今年もこの日がやってきました!

English day ということで、市内のALTの先生方が集結。第三中の1年生の挑戦を受けてくださいました。日頃の学習の成果を上げるべく、1年生たちが先生方に英語で挑んでいきます。「クリスマスには何が欲しいですか?」「あなたの好きな食べ物は?」と英語でインタビューしていきます。

What do you want for ?との問い返しに、「10,000円(ten thousand Yen) 」と答えている生徒がいましたよ。

サンタさんも、大変ですね!!!

みんなが笑顔で英語を交わしている。とっても素敵な時間が過ぎていきました。ぜひ、ご家庭でも話題にしてみてください。できれば、英語で!Let’s have a conversation!

令和7年の終わりに・保護者面談 ~作品展示展開催中!~

令和7年の終わりに・保護者面談 ~作品展示展開催中!~

師走も早中盤に。年の瀬が近づいてきます。

流行語大賞が発表されるなど、今年一年を振り返る話題が多くなってきました。生徒たちの頑張りを振り返りながら、この一年の成果を思い出しています。3月が年度末ではありますが、12月の内に振り返り、1月は心機一転新しい年としての決心を固める。それが、とてもいい節目だと感じます。1月からはそれぞれが進学、進級を目指して思い切りジャンプする。その大きな踏切こそが、新しいところへと自分を進めていくんだと思います。

保護者面談に合わせて、恒例の作品展示展を開催しています。技能教科の作品ですが、素晴らしい工夫有、躍動する姿を雄々しく描いた絵があり、なかなか見ごたえがあります。そちらもぜひご覧いただき、頑張りをほめてやってください。

学習充実期の新たなる工夫 ~合同部活~

学習充実期の新たなる工夫 ~合同部活~

日暮れの早い後期課程は「学習充実期」と位置付けています。

部活動の活動時間が少なくなる時、多くの種目はオフシーズンでもありますが、より少ない時間でも効率を上げていくことが大切です。そこで、各部が合同で身体にも良い(フィジカルトレーニング)、心にも良い(メンタルトレーニング)を開催しました。普段一緒に活動していない種目の生徒たちです。まずは、自己紹介や仲間づくりの意味合いを込めてペアリングをしました。その後、みんなで協力し、単位時間の運動量を上げるべく、今日は「大縄跳び」に取り組みました。練習をするうちに、どんどん息があっていきました。1分間に70回を超える班も!それくらいやると縄の回転も速く飛ぶスピードも速く、だんだん息が早くなっていくのが分かりました。笑顔でやっている生徒たちを見ると、部活の垣根を超えた活動もよいものだと感じました。

今後のメニューも示され、合同部活が楽しみだ、という表情を見て取ることができました。

サバをさばいたよⅡ ~家庭科~

サバをさばいたよⅡ ~家庭科~

2年生の一クラスがインフルエンザ流行のため延期していた調理実習をようやく実施しました。

今回も講師は割烹を切り盛りしているプロの方々に来ていただき、丁寧に教えていただきました。骨に沿って包丁を入れるところや、血合いに包丁を入れきれいに水で洗い流すことで味が良くなることなど、大変勉強になります。

真剣に、そして何より楽しそうに取り組む姿に、「学ぶ楽しさ」の本質を見る思いでした。廊下に伸びていく煮付けのいい香りが、次第に学校中を包んでいきました。ご家庭で味わっていただけたでしょうか。ぜひ感想をお聞かせいただきたいくらいです。

思い切りかき集めました! ~ボランティア活動~

思い切りかき集めました! ~ボランティア活動~

秋が深まり、落葉していく木々に、冬の訪れを感じる頃です。

緑に恵まれた第三中。夏の暑い登下校時には日陰を作ってくれていた木々の葉っぱは、今やその道を覆うほど。11月は毎週木曜日の昼休みに、鳴海会が声をかけ通学路の落ち葉を拾うボランティアに取り組んでいます。落ち葉は雨にぬれると大変すべりやすく、人はもちろん車でもスリップを起こします。事故があっては一大事。たくさんの生徒ボランティアたちが、竹ぼうきなどを持ちせっせとかき集めてくれました。ほおの木の葉っぱは、その名の通り(昔おにぎりや食べ物を包んだ)大きくて、ものすごくかさばりました。すぐ一杯になる袋を押し込み押し込み、詰め込みました。

やってもやってもきりがないほどの量がありますが、しかし、路肩は見違えるようにすっきりしてきました。満タンになった袋が十数個出来上がり、ボランティア生徒たちの貢献度が目に見えるようでした。今後も続けられるまでやる予定ですが、神様、毎週木曜日のお昼は晴れにしてください。

ボラんティア生徒たちは清々しい表情で、また教室へと向かいました。

ほおの木の花言葉は「誠意ある友情」。まさに、君たちのようだよ。

中学校北信越駅伝競走大会 入賞!

中学校北信越駅伝競走大会 入賞!

彼らの活動の軌跡をご紹介してきましたが、いよいよ最終章です。

長野県に前日入りしてのぞんだ北信越大会。長野県の澄み渡った空が彼らを迎えてくれました。緊張はあったと思いますが、県大会冬至をしのぐ勢いが第三中チームにはありました。強豪チームがそろうこの大会。挑戦、チャレンジ以外ありません。各々の区

のランナーたちが、自分たちの精一杯を出し切りました。結果は…

なんと!8位入賞です!県大会で優勝した小千谷中とともに、新潟県勢2校が入賞を果たしました。

あきらめなかった君たちだ。ついにここまで来た。本当に素晴らしい!おめでとう!

大変貴重な経験をした彼らです。言葉では言い表せないほどのものを得たのだと思います。今後も胸を張ってさらに人生を切り拓いていってほしいものです。

勇者たち!!!

勇者たち!!!

第三中・駅伝チームが長野に向けて出発しました。

各々が目標を語り、固い決意を結びつつも、爽やかな表情でバスに乗り込みました。

全力を出し切って。

それができれば、二重丸!がんばってこいよ!

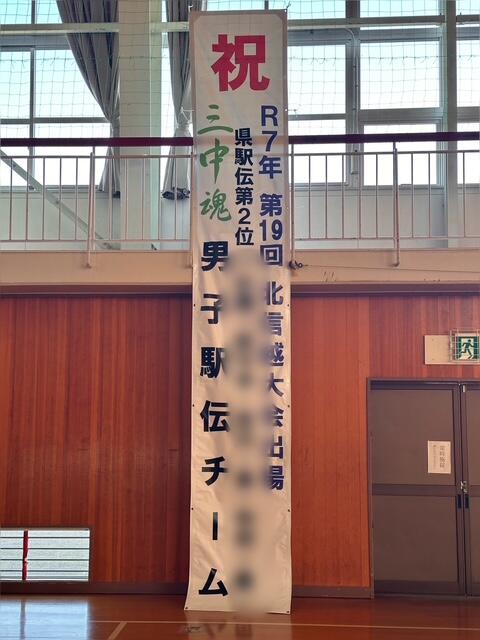

駆け抜けろ!信濃路 ~ 北信越駅伝 ~

駆け抜けろ!信濃路 ~ 北信越駅伝 ~

中学校駅伝競走大会・北信越大会が11/22に迫ってきました。

選手たちを鼓舞すべく、ささやかですが、学校で懸垂幕を発注したものが届きました。激励会で全校にお披露目をし大会へのエネルギーにしてもらえたらと思います。全校生徒の思いを乗せて、颯爽と信濃路を駆け抜けて欲しいものです。

がんばれ、第三中・駅伝部!!!

新たな時代を生み出す、胎動 ~令和8年度 鳴海会役員選挙~

新たな時代を生み出す、胎動 ~令和8年度 鳴海会役員選挙~

11月も中旬を過ぎ、いよいよ次の時代への胎動が起きています。

令和8年度のリーダーたちを決める、鳴海会役員選挙がやってきます。今年度も意欲に燃える候補者が立って、選挙運動を始めています。時代の最高学年の2年生はもちろん、1年生からも3名が立候補していることは本当に素晴らしいことです。立候補するということは、「自分たちの生活についてしっかりと関心を持っている」ことを意味すると思うからです。それぞれが公約を掲げ、来週の立会演説会に向かいます。それを支える責任者や応援者たちも精一杯立候補sy葉を支えていると聞きます。立候補者だけではなく、「来年どんな学校にしたいか」を考えていることをうれしく思います。

選挙に関係のない人は一人もいません。学校や生徒会、日々の生活を見つめる、そして、「来年度どんな自分になりたいか」自分を見つめる機会にもして欲しいものです。

寒波が収まり、秋晴れの下、熱心に挨拶をしていました。みんな、頑張れ!

鯖をさばいたよ! ~2年生・家庭科~

鯖をさばいたよ! ~2年生・家庭科~

2年生が調理を行いました。

子供たちだけではなく、我々も丸々一匹の魚をさばくという経験が少なくなってきています。生き物の命としっかり対峙し、また生き物の構造を理解し、そしておいしく命をいただくためにも、一度はこのような経験をしておくことはとても大切だと感じます。

今回は、料亭を営むプロの先生をお呼びし、本格的なさばき方を勉強しました。サバも、丸々としたとても良いサバです。三枚におろすところ、おどおどしながらでしたが、慣れるとスムーズになって上手なものでした。しっかりと煮付けて、今回は家庭にお土産として持ち帰りです。

調理できるようになると、切り身を買うより一本で買った方が安い場合も多く、お得ですし、楽しみとしてやれれば一石二鳥!ぜひ、ご家庭でも学習の成果を披露させてみて欲しいです。

保護者の皆様、スーパーへGo!ですね。

後期、学習充実期を実感する時! ~定期テスト~

後期、学習充実期を実感する時! ~定期テスト~

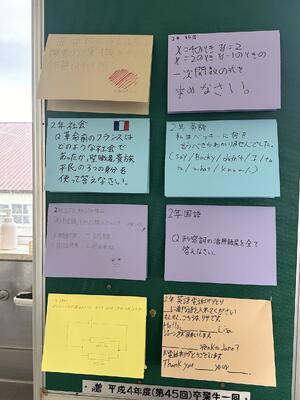

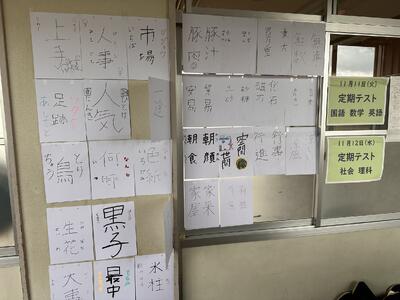

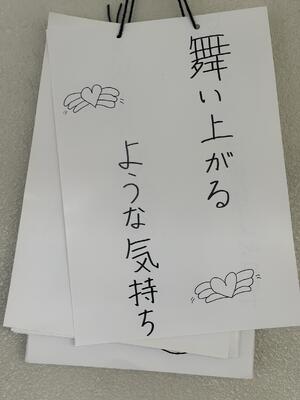

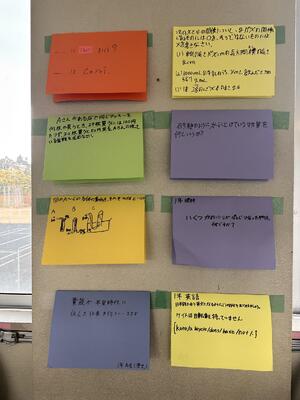

駅伝の興奮もつかの間、定期テストが始まります。

後期は「学習充実期」と位置付けています。進級進学に向けて、力を蓄える時です。そのことを意気に感じてか、各学年の廊下には学習の意欲を高めようとした素晴らしい工夫の掲示があふれていました。このように、「今何に集中しなくてはならないのか」生徒の手で空気感を作っていくということは、とっても大事なことだと思います。みんなで頑張ろう、というその気持ちがあふれている。いい集団として成長していることをうれしく思います。 がんばれ、三中生!