文字

背景

行間

お知らせ

激闘!県大会全日程終了

激闘!県大会全日程終了

7/13,14にソフトテニスと水泳が競技を行い、その後7/20,21に新発田市五十公野公園陸上競技場で行われた陸上競技をもって、令和6年度の県大会がすべて終了しました。

前半の13,14日は、梅雨の晴れ間ともいうべき本当にラッキーな天気で、雨に合うことなく競技が行われました。ソフトテニスも水泳も全力を出し切りながらも惜敗。

20,21日の陸上は、レースの順位ではなく、全国大会出場の標準記録を突破すると、全中に出場が決まります。何度か挑戦する機会があるとはいえ、記録との戦いはまさに、自分との戦い。陸上部のメンバーは、蒸し暑い新発田で、必死の戦いを繰り広げました。

女子200mで何度かチャレンジしてきたSさん。通信陸上は、会場はビッグスワンと素晴らしい場所なのに、あいにくの豪雨の中のレース。新発田五十公野でも、風は向かい風と、有利な条件は巡っては来ませんでした。しかし、そんなことにもあきらめることなく、予選、準決勝と、全中出場記録突破をねらい挑戦し続けました。しかし、その扉を突破することはできませんでした。応援する私も、「やっぱりだめなのか。やはり、全中出場というのは簡単なことではないんだな…」と、あきらめそうな気持ちにもなりました。

しかし、Sさんはラストチャンスといえる決勝で、25.66というすごいタイムをたたき出し、全中出場を勝ち取りました。「今回は、速いぞ!」と、見ている方にも伝わるほどの、気迫あふれる素晴らしい走りでした。ゴールで泣き崩れるSさんでしたが、すぐにそれを囲んで肩を抱き、一緒に涙する三中生・陸上部員の姿がありました。全中出場に感動した。しかし、その仲間の姿に、さらに熱いものがこみ上げました。仲間たちが、自分事のようにSさんの全中出場を喜んでいたのです。本当に素晴らしい、チームです。

三中から、3名の選手が北信越大会に出場、1名が全中に出場することになりました。北信越、全中(全国大会)に進む選手以外のすべての3年生が引退をしたわけです。その人たちの思いも一緒に連れて、次の戦いに向かってほしいものです。

租税教室 ~3年生・社会科~

租税教室 ~3年生・社会科~

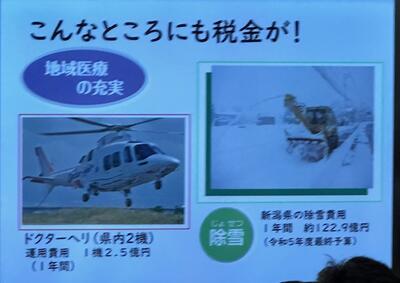

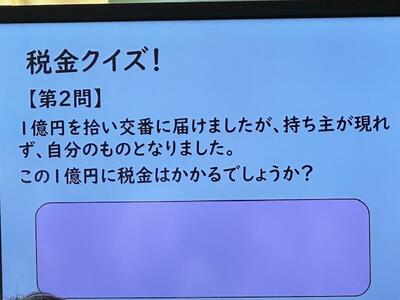

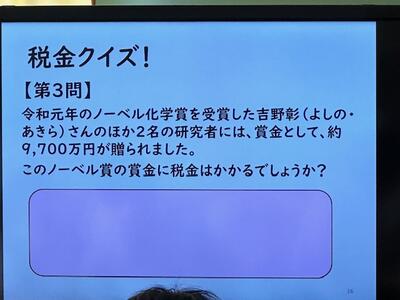

今日は、市・税務課の方々から来ていただき、租税教室の授業を行っていただきました。

社会科では、律令制度の確立と共に租・庸・調などの税を広く民衆から取り、国家運営を行っていたこと、明治維新で中央集権国家として新しい税の仕組みが制度化されたことを学習してきています。そして、今は納税者として中学生も消費税を負担しています。税の学習で一番大切なのは「当事者」意識をしっかりと持つことだと思います。税を支払うことは義務ですが、それがどのように使われているかについて無関心な国民は少なくありません。税の使われ方について納得していることこそ、健全な納税者です。とかく、積みあがる国債が将来世代の負担と聞かされ続けると、若者たちは未来に希望を持ちづらくなります。正しい納税者に育ってもらいたいですが、だからこそ、政治について無関心ではない、社会は自分たちが変えられるんだ、ということこそしっかりと学習し、参政権を全うする国民に育ってほしいと、私は思うのです。

後半にクイズがありました。ぜひ、ご家庭で生徒に答えを聞いてみてください!

SOSの出し方教育 ~3年生~

SOSの出し方教育 ~3年生~

市の福祉保健部の方々を講師としてお招きし、「SOSの出し方教育」の授業をしていただきました。

人生には辛いことや困っていることはつきものですが、それを自分一人で抱えてしまい、自分がつぶされてしまうことがあってはいけません。必ず誰かが話を聞いてくれる、助けてくれる、ということを知っておき、思い詰めてしまうところに行ってしまう前に、誰かに助けを求めることがとても大切です。

学校でも定期的に教育相談を行っていますが、「自分の限界」が来る前に、いろんな人たちに頼ることができるということを教えていただきました。とても大切な授業でした。

県大会参加選手応援、激励会!

県大会参加選手応援、激励会!

7/13から始まる新潟県総合体育大会=県大会に向けて出場選手に勇気を与える激励会が行われました。

さすが、各学年ともに練習した成果があり、全校がそろうと素晴らしい力のこもった、心のこもった激励会になりました。いざ、選手たちが戦っているときには、応援している人たちの姿や声はなかなか見えるものではありません。しかし、試合に向かうとき、弱気になった時、ピンチの時、閉じた瞼の裏に三中生の必死にエールを送る姿が浮かび、すました耳に、三中生の応援の声が響きます。

本当に素晴らしい応援をしてくれました。応援団も立派でした!

7/13,14と女子ソフトテニス部は新潟市庭球場で、水泳は長岡市のダイエープロビスフェニックスプールで競技が行われます。

陸上競技は翌週、7/20,21新発田市の五十公野公園陸上競技場で行われます。選手たちの健闘を祈ります。

がんばれ!最後まで、あきらめない!

県大会、迫るⅡ ~激励会の練習・2,3年生~

県大会、迫るⅡ ~激励会の練習・2,3年生~

今日は2,3年生がWで学年朝会でした。

それぞれ武道場と体育館に分かれて、県大会選手のために、応援練習をしていました。昨日の1年生もよかったですが、やはり2,3年生たちの迫力はすごいです。

三学年合わさった激励会は、きっと選手たちの心に火をつけることでしょう!良い会になりそうです。

県大会、迫る ~激励会の練習・1年生~

県大会、迫る ~激励会の練習・1年生~

県大会が、この週末に迫ります。

本校からは、陸上競技と女子ソフトテニス、そして水泳の選手たちが出場します。先輩たちに気持ちを届けようと、1年生たちが必死に応援練習をしていました。

学年のリーダーが前に立ち、その声にみんなが続いていました。「この5倍出せる」「次は今の3倍だそう」と、励まされると、どんどん良い声が出てきました。直接応援に行ける人は少ないのですが、激励会で選手たちに熱い声援を届けて、県大会の会場に持っていってもらいたいものです。

素晴らしい練習風景でした。

着付け教室 ~1年生・家庭科~

着付け教室 ~1年生・家庭科~

今日は外部から講師をお招きし、和装の着付け教室を行っていただきました。

夏は、花火大会があったり、夏祭りがあったり、かつてであれば盆踊り大会があったりして、浴衣を着る機会がありました。最近は着る機会がとても少ないのが現実でしょうが、やはり、日本の伝統的な文化を肌で感じておいて欲しいものです。講師は、和装教育国民推進会議の皆様です。3クラス共に1時間ずつ大切な授業をしてくださいました。

浴衣の着方はもちろん、和装をした時の立ち居振る舞い、たたみ方まで教えてくださいました。みんなとってもりりしくなって、「馬子にも衣裳」という諺が自然と頭に浮かんできました。とても素敵でした。

きっと、保護者の方々も見れば、見ほれたことだろうと、数枚の写真ではありますが、アップさせていただきます。残念ながら、画素を上げることができませんので、ご了承ください。

お子さんから、今日の授業の感想をぜひ聞いてみてください。

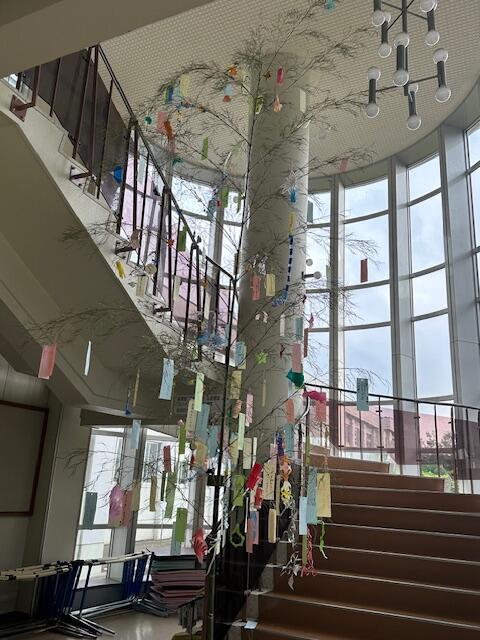

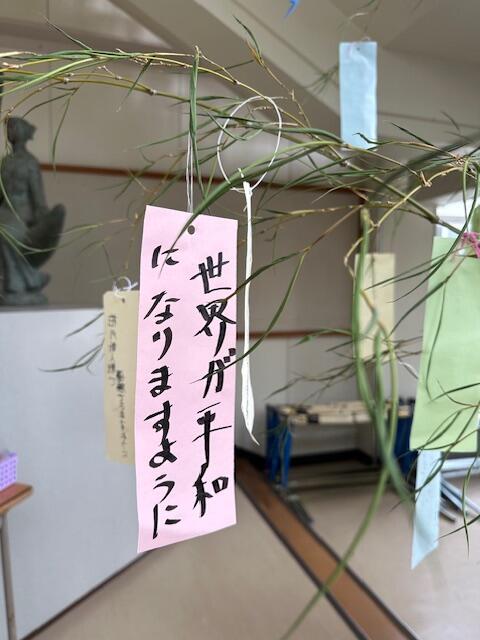

七夕に願いをかけて・・・

七夕に願いをかけて・・・

1年生が季節感のある素晴らしい取り組みをしてくれました。

間もなく7月7日の七夕を迎えます。梅雨空もその日の夜は晴れてほしいものです。1年生たちが思い思いに短冊に願いを書き、笹の葉に結いました。玄関前のらせん階段に設置し、学校全体で参加できるようにしてくれました。

季節感を学年、学校の取組に取り入れるというのは、本当に素晴らしい。生徒たちの思いに彩が加わ絵るように思うからです。

さて、短冊の思いよ、叶えてください。

地域で育てていただきました!~2年生・職場体験学習~

地域で育てていただきました!~2年生・職場体験学習~

7月の2,3,4日の3日間、2年生たちが職場体験学習に出かけました。

市内の35事業所の皆様に受け入れていただき、実際のお仕事を体験させていただきました。学校で事前学習した成果、マナー講座の成果はいかほどだったでしょう。事前学習が役に立たないくらい、現実社会はタフなものです。途中で体調を崩したり、勝手がわからなかったりと、ご迷惑をかけてしまった事業所もあったことと思います。働いている2年生たちを見ると、真剣な表情でした。そして、話しかけてみると、「楽しいです!」と元気で答えてくれました。

事業所の方々にご挨拶とお礼に可能な限り回らせていただきました。全てを回ることができずに、顔を出せなかった事業所様、申し訳ありません。職員が代わりに行ったことで、お許しください。様子を聞くと、「一生懸命に働いてくれました」「お客様からも誉めてもらっていましたよ」という声掛けをいただき、私もうれしくなりました。学校では学ぶことができない、本物体験をさせていただきました。やがて、社会に出る時の大切な準備になったと思っています。お金を稼ぐことの大変さ、しかし、誰かのために頑張ること、人に感謝されること、それらから得られる喜び、充実感。そんなことを地域の皆様から教わったことと思います。

今後とも、厳しく、優しく、三中生を育ててください。この経験は、今日にでも学校生活でいかされることと、とっても期待しています。

地域の皆様、事業所の皆様、本当にありがとうございました。

ボランティア当日・・・

ボランティア当日・・・

鳴海会の呼びかけに、たくさんの有志が集まってくれました。

なんと、頼もしくも心温かな生徒たちでしょう。全ての学年から集まってくれています。日頃の清掃では中々行き届かない手洗い場の清掃をしてくれました。人数が多かった分は、さらに玄関の泥揚げ作業を進んでやってくれました。

コロナ禍、手洗いの頻度が増えたのはとてもいいことですが、もちろんその分手洗い場は汚れます。有志のみんなが手分けして、3か所の手洗い場をきれいにしてくれました。

玄関の泥は、やってもやってもたまるのはやむを得ないこと。一生懸命に泥や枯葉をかき出してくれました。排水溝の泥を上げようとしたら、とっても大きなカエルが跳びだすサプライズ!Splash Frogにみんなの笑顔もこぼれました。

心温まるとても素敵な時間が過ぎていきました。

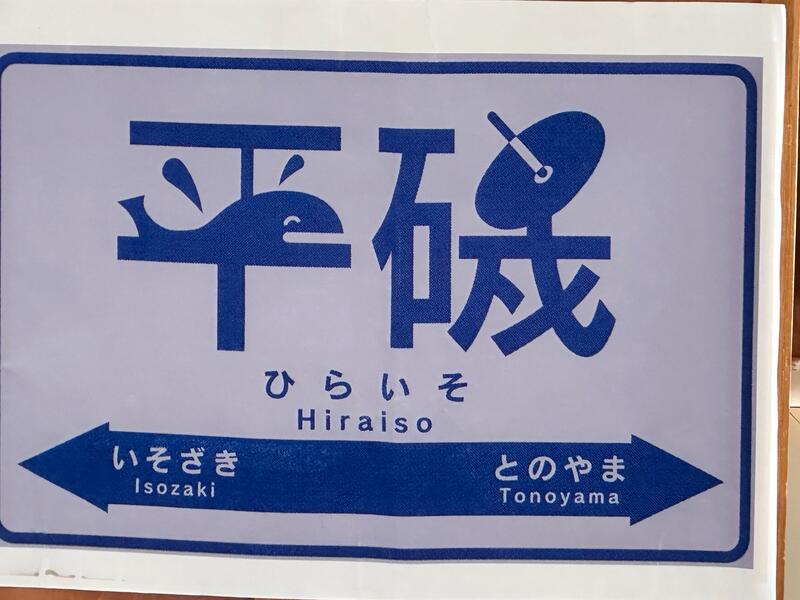

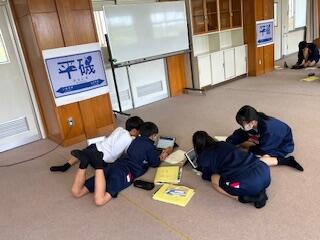

想像・創造に間違いなし!~1年生・美術~

想像・創造に間違いなし!~1年生・美術~

1年生の美術の時間をのぞいてみました。

美術室ではなく多目的室で何やら文字を見て頭をひねっていました。

この文字は、JRの駅の表示のようです。面白い書体で駅名が示されています。これを題材に、「なんて書いてあるのか「どんな印象を受けるか」「何が分かるか」「なぜ、この書体で書いたのか」など、みんなで話し合っています。

ユニークな表示なので、自然と対話が生まれていました。仲間の言葉にうなづいていたり、アイパッドを使ってさらに調べたり、どんどん考えが深まっている様子がうかがえました。

教科担任に聞いてみると、ゴシック体を選択することにも深い意味があるとのことでした。

「想像・創造することに間違いなんてないんだ。どんどん考えてみなさい」

という教科担任の言葉に、感動しました。教室は間違えるところだ、を越え、想像・創造することには一つも間違いはないんだ、という言葉にとても勇気づけられます。学びとはこうあるべきもの。自由に自分の考えを述べ合うもの。授業に関係ない話で盛り上がるのは考え物ですが、題材に引き込まれ、夢中で話し合っている様子は、とてもすばらしい!とても良い瞬間に出会えました。

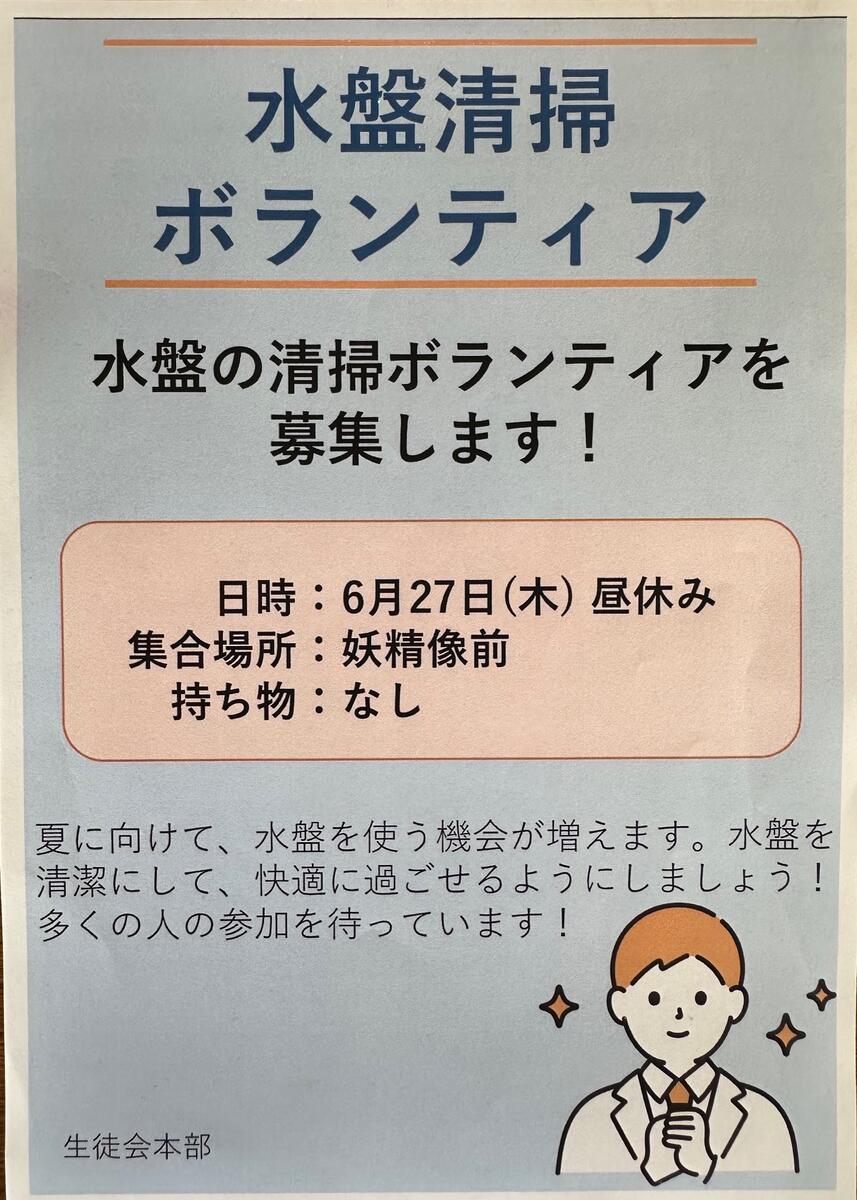

ボランティア募集!

ボランティア募集!

教室をのぞいてみると、小さなポスター(チラシ)を見つけました。

今年度の鳴海会本部の取り組みの一つに「生徒たちが進んで自分たちの生活をよくするボランティア活動を増やしていきたい」というものがありました。大勢で取り組んだ国道8号線の地下道清掃だけではなく、こんなちょっとしたことにも、少しの善意を集めて、みんなの生活が少しでも良くなる取り組みをしようとしていることに、感動します。

明日、何人の活動になるかわかりませんが、こうやって生徒たちが前に進もう、一つずつ成長しようという、その芽を見つけられる、教職員として大変うれしい瞬間です。教職に魅力がなくなった、などというのは、私からすると「そんなことはない」と自信を持って言えることです。

美しい心に出会う、それだけでも教師という仕事には魅力があります。

明日が、楽しみです!

大会報告&表彰

大会報告&表彰

全校朝会で上越地区大会の報告会と表彰がありました。

いわゆる「本番の大会」である中学校体育連盟主催・上越地区大会が終了しました。激戦を勝ち抜いた選手たちはいよいよ県大会へと進みますがその一方、今回の大会で中学校の部活動から引退する選手もいました。

私も応援をしながら、たくさんのゲームセットの瞬間を見ました。つまり、選手たちの引退の時です。それぞれが、今までの部活動の集大成とすべく本気で戦った試合です。僅差で敗れた試合、逆転された試合、点差を付けられた試合など、いろんなドラマがありました。

ただ、本気で挑んだ試合だからこそ、自らが経験した引退の瞬間だったからこそ、心に期する自分だけの気持ちがあったことでしょう。その時の気持ちを大切にし、次へ向かう自分の生き方に生かしてほしい、と話をしました。春から話している、自分の心と向き合う「内省」をしっかりしてほしいと。

本物の体験の中からつかんだ大切な気持ちです。これからに生きないわけがありません。頑張った自分をそして、自分を乗り越えて次の戦いに向かう相手のこともほめたたえてほしい。最後まで頑張った自分に誇りを持ってほしいと思います。

2年生、社会へ出る!ために学ぶ ~キャリアガイダンス~

2年生、社会へ出る!ために学ぶ ~キャリアガイダンス~

2年生が来月実社会に飛び込むための準備をしています!

昨年から復活した「職場体験学習」。社会で働くことがいかに大変でいかに尊いことなのか、体験を通して学んできます。コロナ禍、できなかった大変貴重な体験学習ですが、昨年度復活し大きな学びを得ることができました。今年度は復活の2年目。さらに多くの事業所様からお世話いただき、将来の社会の担い手になるべく、2年生が学びに出かけます。

まず、その前に「ある程度の常識」を身につけておきたい、ということで、講師をお招きし「マナー講座」を開きました。講師の白井様から「社会に出てお客様や仕事の相手とお付き合いするときに、大切なことは人柄や誠実さです。初対面から良い印象でお付き合いを始めることが、何事も成功の秘訣。でも、第一印象で人はあなたのことをどんな人物かを決定してしまうこともあるのです。初対面の人は、第一印象で良い感じを受けるかどうか、そのほとんどを見た目や表情で決めると言います。だからこそ、あいさつや笑顔というものはとっても大切なのです」とお話をいただきました。

そして、椅子の座り方や規律の姿勢、お辞儀の仕方や挨拶の仕方をレッスンしていただきました。見る見るうちに、2年生の姿勢が良くなっていきました。

学校の校門で朝の挨拶を交わしていますが、自分から大きな声であいさつができる生徒は少ないのが現実です。今回のレッスンは、社会に出ていく時の常識です。職場体験が終わった時に、その常識の意味がしっかりと分かること、お金を稼ぐことの大変さ、自分を支えてくれている保護者への感謝、そして、「誰かの役に立ちたい」と職業観をもって積極的に主体的に学習する姿勢が表れること、多くの収穫をしてきて欲しいと願っています。

体育祭に向けて始動!

体育祭に向けて始動!

秋の大行事、体育祭に向けての準備が始まりました。

秋の行事とはいえ、暑い夏に応援やパネルなど、いろいろなことを準備していかないとできない、体育祭は一大行事です。生徒朝会で鳴海会本部から、説明がありました。今年度の体育祭のイメージを決定する「スローガンのキーワード」の募集や1年生に向けては体育祭の説明がありました。タブレット時代ですので、QRコードを読み取ってアンケートに対応します。集計も迅速にできる、すごい時代です。今後は、応援リーダーの選出や軍団の構成等一つ一つ決めていくことになります。

3年生のリーダーシップと、後輩たちが支えていくフォロワーシップがうまく調和してこそ、体育祭の成功があります。さて、今年の体育祭が楽しみになってきました!

上越地区大会後半戦

上越地区大会後半戦

三日間の閻魔市が終わりました。

今年は金・土・日という、この上ない素晴らしい日程。完全復活という評判通り、大変な人出に賑わった柏崎市でした。その翌日に控えた上越地区大会の後半戦。野球、バスケットボール、バレーボールなどの競技が始まりました。団体戦のスポーツが多く、試合をたくさんすることができない種目が多いため、本当に一発勝負の本番です。男子バスケットボールは、一点を争う激戦となりました。女子バスケットボールは、他校と力を合わせる合同チーム。野球は城北中に負け、糸魚川東中には勝利の三つ巴戦。ほか、クラブチームとして出場した野球とバレーボールも熱戦でした。

この大会で引退が決まる。

それを覚悟して3年生たちは挑みました。全力を尽くしての健闘むなしく、引退が決まった選手たちがいます。しかし、ここで終わったわけではありません。中学校での部活動に区切りがついただけです。中学生の事故怪我を防ぎ、健全な心身の育成と生涯を通じてスポーツに親しむことを目的として「部活動ガイドライン」が策定されたわけです。願わくば、高校に進んでも、自分の愛した種目をさらに磨いていってほしいものです。そう思うと、これからの進路達成に向けての学習の力の入りようが変わってくるからです。負けから学び、立ち上がったものこそ、強くなるのだと、私は思います。

上越地区大会・前半終了

上越地区大会・前半終了

6月11,12日上越地区大会の前半が終わりました。前半に開催された競技は、陸上・水泳・男女テニス(個人戦一部と団体戦)・卓球(団体戦)です。県大会出場をかけた本番の大会。3年生にとっては、引退をかけての勝負の大会でした。

結果は、団体戦で優勝を勝ち取った女子ソフトテニス、リレーW優勝の女子+女子低学年、個人種目でも多くの県大会出場者がでました(詳細は後日の学校だよりでお知らせいたします)。上位大会の出場はうれしいのですが、3年生たちが、チームとして心を寄せ合い、まだまだまとまって練習ができるということが本当に喜ばしいと感じます。チームの3年生が一人でもいる間は、みんなで応援してほしいものです。残念ながら、個人種目として引退となった選手もいるのですが、残った選手に自分の思いを託し、精一杯激励してほしいものです。3年生たちの活躍を少しでも長く見ることが、1,2年生たちにとっても良き見本となると期待します。

後半戦は、17日(月)から。

後半戦も、「魂、焦がせ!三中生」

明日は!上越地区大会・激励会

明日は!上越地区大会・激励会

いよいよ明日は、上越地区大会の激励会です。

県内各地区の郡市大会がなくなってからずいぶんと立ちます。選手たちにとって、中体連主催大会は、本当に一発勝負。この地区大会を突破した選手・チームしか上位大会に進むことはできません。情熱を傾けてきた日々の努力、熱き思いを全力でぶつけてきて欲しいものです。

大会当日戦う選手たちは孤独かもしれません。あきらめそうになる気持ちと、戦うのだと思います。そんな時に、この激励会の全校生徒の応援を思い出すと、力が沸き上がるものです。そんな応援から、三中魂が燃え上がるのでしょう!毎日意識しているわけではないでしょうが、勝負の時に、三中魂という言葉が三中生に力を与えてくれるのでしょう。卒業していった方々も、その気持ちを忘れない、といいます。

今日は、明日に向けて本番さながらのリハーサルを応援団が体育館で行っていました。みんなが選手を支えています。明日は、三中生を支えてくださるためにお金を援助してくださっている地域の方々の代表の奨学会の皆様が参観されます。日頃の感謝の気持ちを大きな声で表現してほしいものです。

保護者の方々の参観も可能です。皆様お誘いあわせて、選手たちを応援してください。

人権啓発運動 ~市長さま、ようこそ三中へ!~

人権啓発運動 ~市長さま、ようこそ三中へ!~

人権啓発の運動ということで、法務局の方や人権擁護委員の方々が生徒たちに朝の挨拶を行いながら人権啓発運動をしてくださいました。今回は、桜井市長様が三中にお越しいただき、直接クリアファイルを生徒たちに手渡してくださいました。間近に見るリアル「市長」の姿に、驚いている様子でしたが、手渡されたクリアファイルをもらってうれしそうにしていました。

たくさんの方々が三中生を応援してくれていることに、気が付いたのではないでしょうか。

がんばれ、三中生!

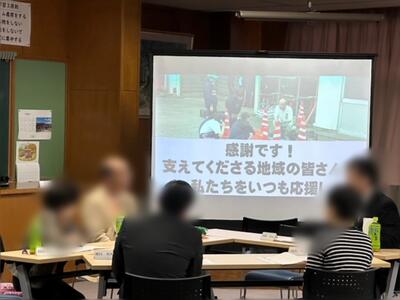

市内唯一のコミュニティ・スクール

市内唯一のコミュニティ・スクール

先日、本年度第1回目の学校運営協議会が開かれました。

これは、コミュニティ・スクールに設置されるもので、簡単に言うと、学校と地域が目指す生徒の姿を共有し、力を携えて生徒たちのためにより良い教育、より良い学習環境について考えていこう、というものです。

授業の様子を見ていただき、明るく素直で元気よく、のびのびと学ぶ姿を見ていただきました。その後、様々に話し合いを重ねました。子供たちは「地域の宝」。しかし、昔に比べて、子供たちには生身の人と人とのかかわりが不足している、デジタル環境によるバーチャルな体験では、自然の美しさや命の大切さ、他者を思いやる態度など、大切なことが身に付きづらいのではないか、という危惧が寄せられました。そのため、地域でも生徒たちに声をかけていきたい、見守っていきたい、という温かいお言葉をいただきました。

中学生の運動競技のやり過ぎによる「燃えつき」、疲労蓄積による「怪我や故障」を防ぐという目的でスポーツ庁が示した「部活動ガイドライン」が出されてから、「土日の休日どちらか一日は部活動を休む」ようになってきて、中学生の体があくようになってきました。生徒たちにも、地域行事へ参加したい、という声があり、お互いの情報交換も大切だと感じました。市内一斉のクリーンデーについても学校だより等でもお知らせをしましたが、ご家庭でも「行っておいで!」と背中を押していただけると助かります。