お知らせ

第1回部活動集会

第1回部活動集会

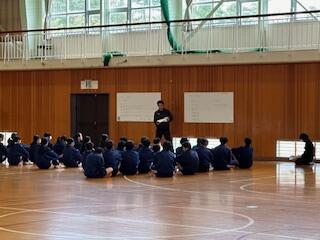

仮入部が終わり、1年生たちが正式に部活動に入部しました。

第1回目の部活動集会が行われ、令和6年度メンバーの初顔合わせです。1年生を迎えた先輩たちはとてもうれしそうな表情を見せていました。

3年生はいよいよ最後のシーズンに向かいます。それを目指しながらも後輩たちを育てていく務めもあります。そのためにお互いが話し合い、目的を共有し役割を分担し活動する。授業以上に主体性が培われるのが部活動ともいえます。教職員は、その種目の専門家ではない場合がほとんどです。しかし、教育については専門家です。だからこそ、子供たちの主体的な活動を支援しながら、「生徒たちの人格の完成に資する」よう、心身の健全な育成に向けて応援していきます。特に大切なのは、ルールを守る大切さを教えること、競技といえチームの仲間を大切にするのはもちろん、敵(相手)を尊重する姿勢を教えることが大切です。勝っても叱られる試合があり、負けても誉められる試合がある、私はそう思っています。相手に対する尊敬のない振る舞いがあれば、勝っても無意味、自分自身の全力を出し切った、最後まであきらめない姿勢があれば、誉めていい。勝利至上主義では、その種目を生涯愛し、続けていくことはできません。引退するときに、何一つ悔いがない、という思いになれるよう、みんなで協力して楽しいそして感動のある部活動にして欲しいと思います。

全校朝会 ~任命式~

全校朝会 ~任命式~

新学期がスタートして2週間がたちました。

生徒会の説明、部活動の見学と中学校生活で見聞きする新鮮な情報の氾濫に目が回っていた1年生たちも、すっかり中学生らしくなってきました。挨拶がとても元気が良く、朝読書はとても静かでよい雰囲気で過ごしているところは、全校で一番の学年といって良いです。先輩たちも負けていられませんね!

そんな手探りの2週間でしたが、各学級のリーダーたちが決まりました。多様性を理解しながら、全体のことを考え、良い集団へと導いていくのがリーダーたちです。2,3年生たちが良い見本を示してくれるでしょう。前期のリーダーたちに、任命証を渡しました。精一杯頑張ってほしいものです。

特に大切なのは、選んだ人たちの責任です。選んだのはいいが、その人たちの言うことは聞かない、それを

「無責任」

と言います。リーダーたちを支え、全力で応援する人たちをフォロワーと言います。各学級、リーダーと素晴らしきフォロワーたちで、学級目標を達成できるよう、そして学級が安全で安心な場所となるよう、頑張ってほしいです。

新しい「はじまり」にむけて・・・

新しい「はじまり」にむけて・・・

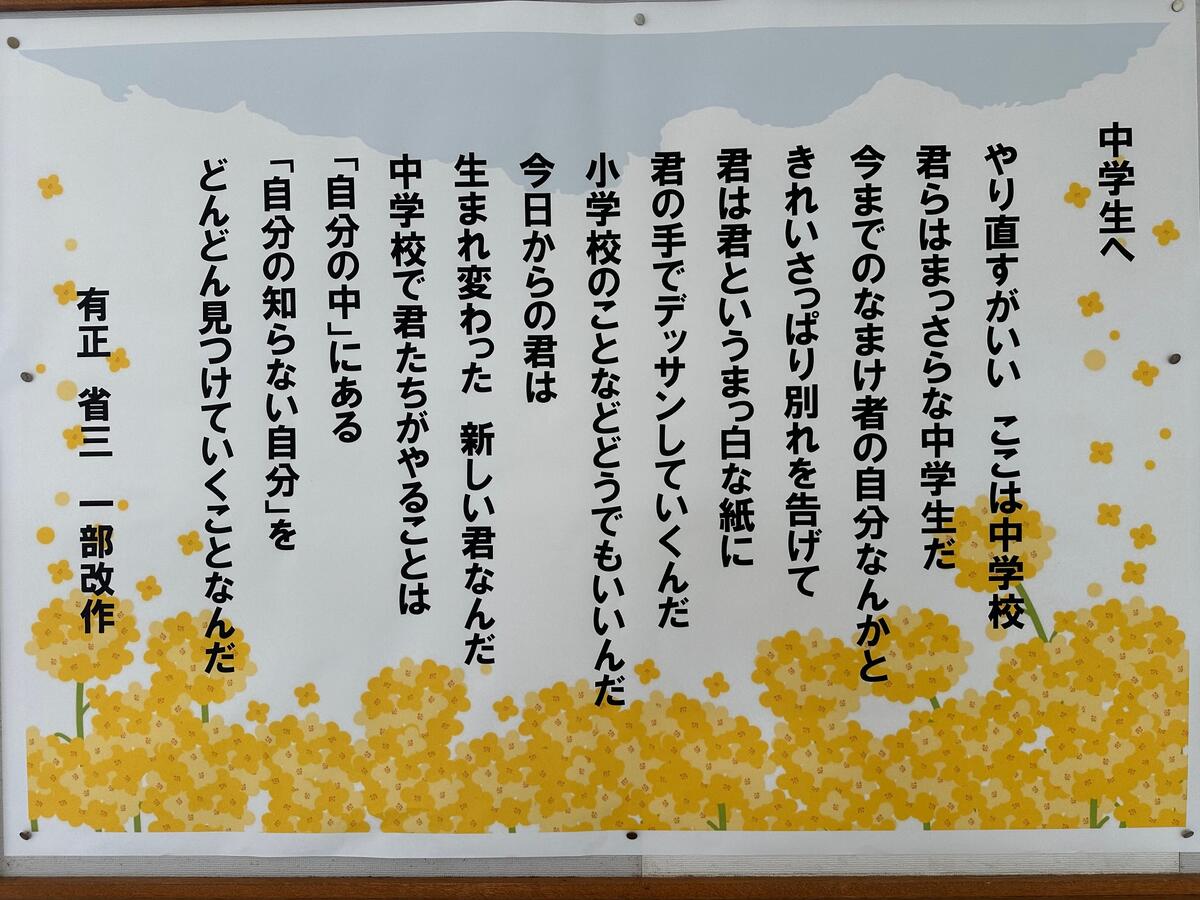

1年生教室の廊下に、掲示されていました。

4つの小学校から入学してきた新入生たち。それぞれが第三中学校で「新しい自分」に変わろう、成長しようという希望を持っていることを言い当てている有正省三さんの詩です。とても、勇気がもらえる詩です。出身小学校のことを忘れる必要はありませんが、みな同じ三中生生徒である、という自覚の元、小学校の人間関係のみにとらわれず、この出会いを大切にして、どのことも仲良く、新たなる仲間との生活を新鮮に始めていってほしいものです。

新しい自分を発見する、旅の始まりです!

令和6年度 スタート!

令和6年度 スタート!

いよいよ、令和6年度が始まりました。

まずは、新任式から。6名の先生方をお迎えしました。音楽は3月まで大学生でいらした新採用の先生です。初日から校歌の指揮を振ってくださり、すっかり三中の教職員姿が板についています。とても頼もしい!

その後、始業式。始業式では、2,3年生の代表と生徒会長が新たな年の抱負を堂々と語ってくれました。

私は、始業式に当たり第三中学校の生き方教育について、話をしました。

〇 見つめる力

〇 かかわる力

〇 やりぬく力

「かかわる、やりぬくはどのような姿かはわかる。しかし、簡単ではない。見つめる力があって、初めて何のためにかかわるのか、何のためにやり抜くのかが分かってくる。見つめる力をつけるのは何かを始めようとする時に、自分がどうありたいかを考えること。そのことが終わった時に、自分に何ができたか、どう変わったかを振り返ること。この内省することで、次に自分はどうあるべきかがしっかりと見えてくる。次は、こうしよう!という目標が見えてくる。これが、成長のサイクル。内省することを今年はしっかりと取り入れて、物事に当たってほしい。」

話す人の方に体を向けて聞く、素晴らしい聞き方は今年度も健在でした。

午後からは、81名の後輩たちが入学してきます。

230名で始まる令和6年度がとっても楽しみです。

令和5年度 後期終業式 ~令和5年度最終授業日~

令和5年度 後期終業式 ~令和5年度最終授業日~

本日、後期の終業式でした。

令和5年度の最後の授業日です。巣立った3年生はいないので、1,2年生だけの終業式でした。学年代表と生徒会代表が、後期の活動を振り返ってくれました。2年生は代表者が体調不良で欠席だったのですが、いきなり代読を頼まれたにもかかわらず、代わりの生徒が素晴らしい代読をしてくれました。1年生は先輩となる抱負を、生徒会からは来年度どんな学校にしていくべきか、原稿ではなく、話す人たちを見て堂々と発表してくれました。

私は、「この一年間の今がゴール。登山なら山頂です。皆さんは楽しさばかりではなく、辛いこともあった長き道のりを歩きとおしたのです。4月とは比べ物にならないようにたくましい姿に変わっています。歩き切った今、自信を持った顔に感じています。仲間と共に支え合い、励ましてきたからこその山頂。春からは1年生たちは1年生たちの先輩として、2年生たちは、最高学年として、後輩を導く見本として、模範として、存分に自分たちの時代を創っていってほしい」と、話しました。

「一期一会。春は、出会いと別れの時期でもあります。今、別れをまじかに控えている今だからこそ、一期一会という言葉の意味をかみしめてほしい。いつか来る別れを前に、あんなこと言わなければよかった、もっと感謝を伝えておけばよかった、と後悔しないように生きる。今いるその時は永遠ではないし、当たり前ではない。自分の中の精一杯の気持ちでその人と向き合う。すると、こんな言葉が出てくるのです。」

ありがとう

次年度は、ありがとうとたくさん言える人に、そして、ありがとうと言ってもらえる人になることを期待しています。素晴らしい成長を遂げた三中生。共に生活できたことに、

ありがとう

保護者の皆様、地域の皆様、本当にお世話になりました。今後とも更なるご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

職業講話 ~1年生・キャリア教育~

職業講話 ~1年生・キャリア教育~

1年生が進級間近な今、キャリア教育に取り組んでいます。

将来自分が自立してどう生きる起きるか?それを考えて今学ぶべきものを真剣に考えて学んで力をつけていく、それがたくましく生き抜く力を育成していきます。

今回は、柏崎地元の2業種と旅行業の3種類のお話を、自分たちの興味関心に合わせて選択し聞きます。1-1は感染症の流行で学級閉鎖となってしまいましたが、Zoomでつないで学習です。

ご自分がなぜその職業を選んだのか、働くうえで大変だったこと、また働くうえで大切にしていることなど、具体的にお話しくださいました。美容では、実演をしていただき、生徒たちは大喜びでした。どのお話もとても身近な話題が多く、1年生たちはお話に引き込まれていきました。たくさんの質問も出て、とても良い機会となりました。講師の皆様、本当にありがとうございました。

ひっそりする学校で・・・~がんばれ3年生!~

ひっそりする学校で・・・~がんばれ3年生!~

3年生たちがいなくなってしまった学校は、ずいぶんひっそりとしてしまった感じがしています。

今日3月6日は、公立高等学校の一般入試の日です。今までがんばってきた全力を発揮してほしいものです。全校でそれを祈るばかりです。

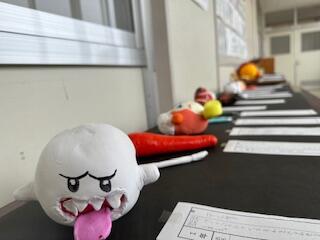

美術室前の廊下に、1年生の作品が並んでいました。どれも個性的で、躍動感に満ちているもの、つい触りたくて手が伸びてしまうものなどが、並んでいました。これは紙粘土ではなく、新しい素材の粘土だそうです。つややかな質感になったり、マシュマロのような質感になったりと驚きです。

第76回 卒業証書授与式

第76回 卒業証書授与式

本日、無事卒業証書授与式を終えることができました。

名残雪が降り、卒業生との別れを惜しむ感動的な一日となりました。在校生たちの温かい拍手に送られ、卒業生たちは第三中学校を巣立ちました。最後に卒業生たちが見せてくれた卒業合唱は、本当に素晴らしい歌声でした。5年ぶりに完全復活の卒業式をみんなで創り上げることができて、本当に良かったです。

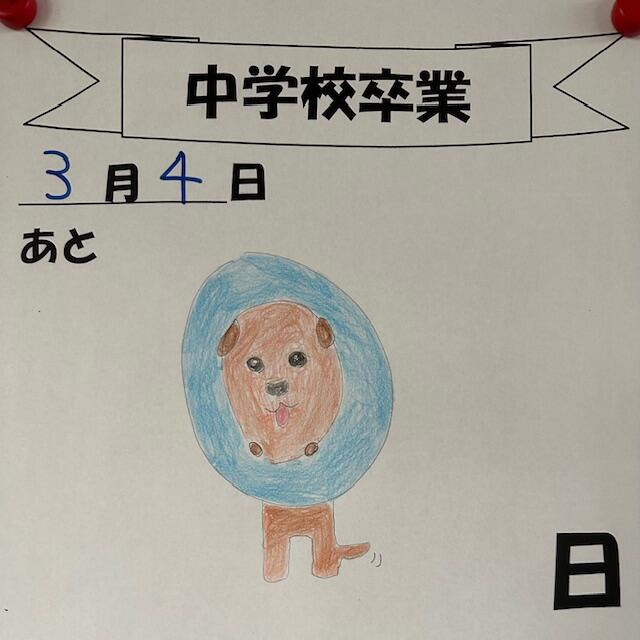

誰もいなくなった3年生の教室。卒業を数えてきたカウントダウンカレンダーがついに0を指していました。

さみしさは募りますが、卒業生の素晴らしい未来を祝いたいと思います。

おめでとう!78名の卒業生たち。

同窓会入会式 ~3年生~

同窓会入会式 ~3年生~

3年生たちの登校日も5日となりました。

今日は、同窓会の入会式です。76年の第三中学校の歴史の中で、1万4千人もの卒業生が輩出されました。3年生たちは第三中を卒業しますが、同時に第三中の同窓生となります。今後は、たくさんの先輩方が困った時に力になってくれます。同窓会から春川会長をはじめ5名の役員の方々が参加してくださいました。

春川会長は、ご自分の中学校時代を振り返りながら、校舎が今の場所と違ったところにあったことや、仲間を大切にしていってほしいということなど、お話してくださいました。そして、みんなが誇りに思っている三中魂を大切にしていけば、素晴らしい社会人になれる、という激励をくださいました。

「今後どこにいようと、柏崎で育った郷土愛と第三中を誇りに思う愛校心があれば、きっと先輩たちが助けてくれる。先輩たちには大いに甘えなさい。きっと、先輩たちはそのことを喜んでくれる。そして、いただいた恩を自分たちがしてもらったように、君たちの後輩たちにしてあげなさい。いただいた恩を後輩に送っていきなさい。」と私は話し、はなむけとしました。

多目的室に響く3年生たちの校歌を聞いて、役員の皆様は大変感動して帰られました。

金沢、到着

金沢、到着

金沢に到着しました。予定通り、16:07発17:11上越妙高駅着。

その後バスに荷物を積み込み、柏崎へと向かいます。順調なら,18:30には学校に到着できそうです。

お迎えが可能でしたら,この時間に合わせてお願いできたら,幸いです。

最後の見学地 〜清水寺〜

最後の見学地 〜清水寺〜

いよいよ,ラストの見学地です。

清水寺で、クラス写真を撮り,お釈迦さまの足形で頭を撫で,錫杖を持ち上げ(?!)、音羽の滝の水を飲み、たーっぷりお土産を買い…もう,思い残すことは,ないでしょう。あとは,家に帰ってたくさんのお土産話をして欲しいものです。

いい顔つきになってきました。

来年度の三中を頼んだよ!

美しい! 〜鹿苑寺〜

美しい! 〜鹿苑寺〜

言葉もないほど,美しいです。

「教科書より綺麗だー」と、感動の声。

本物からは、無言の説得力を感じる三中生でした。

京都,最終日

京都,最終日

朝も美味しい朝食をいただきました。

出発の集合も素早く、松井本館様に感謝のお礼をして,ホテルを出発しました。

足利義満の鹿苑寺金閣へと,向かいます。寒いですが,幸い雨は落ちていません。

京都を満喫②

京都を満喫②

各々班ごとに帰ってきました!いい表情です。夕飯は豪華なすき焼き!九条ネギや淡路島の玉ねぎなど,素晴らしい食材を使ってくださり,本当に美味しい夕飯です。

松井本館様,本当に素敵なお宿です。心配りおもてなしが,一流でした。

さて、その後は思い出のお土産にもなる,体験学習。湯呑み,マグカップの絵付け,念誦作り,お面作りの4班に分かれて制作。

みんな,真剣に取り組みました!

うまく行くと,1枚目の写真のように仕上がります。

京都を満喫①

京都を満喫①

京都駅到着後、お世話になるMKタクシーさんから,朝礼の一部を見せていただきました。社会人として,お客様に誠意ある姿勢、感謝の思いを伝える礼儀作法を大きな声と迫力ある姿で教えていただきました。生徒たちは本物の凄さに大変驚いていました。各班ごとにお世話になる運転手さんと挨拶をして出発!班ごとに自主研修の始まりです。少し雨混じりの天気ですが,タクシーで効率よく回れるため,こんな時はとても心強いです。

さて、どんな見学をしどんな体験をし,何を感じてくるか?!

楽しみです。

いざ、京都へ!〜宮島口〜

いざ、京都へ!〜宮島口〜

世界遺産でもある,宮島,厳島神社の見学を終え、宮島でお土産を買いました。宮島口から、一般車両の電車に乗ります。貸切とは違う乗り換えで、道中一番の困難。下車には1分しかありません。

混雑する広島駅でうまく乗り換えができるか?三中生なら、きっと大丈夫。

うまく乗り換えたのち,新幹線に乗車。

京都へ、参る!

朝食 〜みんな元気にいただきます!〜

朝食 〜みんな元気にいただきます!〜

おはようございます。

夜は何事もなく,爽やかな朝を迎えています。朝食には,8分前に全員がそろっていました。なんと,素晴らしい!

怪しい天気の予報ですが,この行いの良さで、晴れにしてくれるかも?!

今日は,厳島神社を見学し,京都へ!

一番の楽しみである,班別タクシー研修の予定です。

PCV講和 〜平和学習〜

PCV講和 〜平和学習〜

夜も学び続ける三中生!

入浴を済ませて、PCV(Peace Culture Village )という団体の方々からお話をしていただきました。PCVは、平和について考え、平和文化を一人一人の力で創造していこう,と考え活動しているそうです。

講話というより,ワークショップのような形で、三中生たちは引き込まれていきました。物事の多面的な見方をすることで、人々の多様性に気付かされていきました。

「未来をつくるのは,君たちだ!」

この言葉に,身震いした三中生でした。

宮島到着!

宮島到着!

しかし、具合が悪い生徒も出ず,また素晴らしい態度で行動してきました。立派な三中生でした!

お待ちかねの夕食をいただきます!

修学旅行③ 広島での学び

いよいよ広島に到着し、まず路面電車に乗車しました。約110年前から広島市民の足として活躍し、戦争からもいち早く復興して運行した電車の歴史的な重さを感じていました。

その後原爆ドーム・広島平和記念資料館を見学し、一人一人が原子力爆弾や戦争そのものの悲惨さを実感し、平和への思いを強めました。