お知らせ

目標もつ生き方のすばらしさ ~柏刈駅伝競走大会~

目標もつ生き方のすばらしさ ~柏刈駅伝競走大会~

予報を見ていると、雨はもちろん、開催が危ぶまれる悪天候が予想された柏刈駅伝。

予報をくまなく検討し、落雷探知機も導入し、道路使用許可の延長願を出し、開催にこぎつけました。陸上専門部、並びにスポーツ協会、陸上協会、ボランティアの東京電力やライオンズクラブの皆様、そして顧問の先生方、生徒たちのために本当にありがとうございました。

この日を目指して練習してきた生徒たちの挑戦の場を大切にしていただいたことに心より感謝いたします。当日はスタート時間を遅らせ、雷雲が行くのを待っての開催となりました。天候は回復に向かい、女子の競争はほとんど雨が当たらない、暑さに苦しむことのない良いコンディションとなりました。男子は、スタートは小雨でしたが、だんだんと悪くなっていきました。しかし、男子たちの激走は、体から湯気が出るほど熱かったです。何より、仲間のためにとタスキをつなぐ、選手たちの走りに感動しました。

この大会は、エントリーに資格はいらず、走ることが好き、あるいは、走ることはそんなに好きじゃないけど、チームとして、仲間のために走る駅伝は特別、という気持ちで陸上部に限らず、挑戦する選手が多い大会です。お正月の箱根駅伝に多くの国民が勇気づけられるように、駅伝競走は日本人の琴線に触れる競技という感じがします。

レース結果は、三中チームに栄冠は手に入らなかったのですが、参加選手は三中が一番多かったです。私は、ここが一番うれしいのです。目標をもって、それを目指して一日一日を過ごす生徒たちが、こんなにもいてくれる。どの学年からも選手がたくさん出てくれている。目標をもってそれに向かって生きるという大切なことを私は大事にして欲しいと思っています。もっともっと続けたいところですが、私の一番の感動は、学校だよりの巻頭言に込めようと思います。選手たち、本当によく頑張りました!

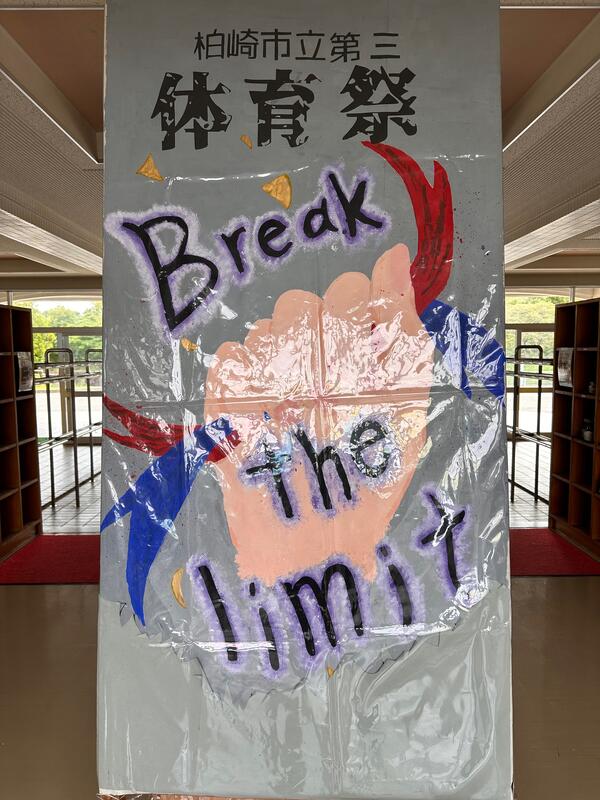

大感動の体育祭!

大感動の体育祭!

昨日からの雨が朝方まで残り、実施の判断が難しかったのですが、1時間遅らせたことと、生徒たちの頑張りのおかげでずぶぬれになることも、泥んこになることもなく、無事体育祭を終えることができました。これも、三中生の日ごろの精進のおかげと感謝です。過ごしやすい気温の中でしたので、熱中症の心配がいらなかったことはとても幸いでした。競技中も応援合戦も雨に降られることもなく、そして、片付けも今日中にしっかりとできてよかったです。

何より、解団式の爽やかさ。勝ち負けが出て、特にリーダーたちは悔しさがあったと思いますが、「楽しかったーーー」と叫ぶ声が空に響き、とっても感動的でした。きっと、学級でも温かい気持ちになれたのではないでしょうか。

この感動を汚さない。

さて、次です。歌いますか!

たくさん応援に駆けつけて下さった地域・保護者の皆様。本当にありがとうございました。

9/13 体育祭の実施について

9/13 体育祭の実施について

おはようございます。

本日の体育祭について、ご連絡いたします。

グラウンドは6:00現在実施可能な状況です。しかしこれから少雨の予報もあります。そこで、「実施」と判断をしますが、1時間程度開始を遅らせる予定です。競技の一部を午後に行うこともありますので、ご了承ください。

下記のような変更がありますので、ご確認の上、登校、参観をお願いします。

① 生徒の登校は8:10まで(通常通り)とし、準備のため早く登校する必要はありません。

② 保護者席への入場は9:00からとし、それ以前には入場はできません。可能であれば、雨に備えた持ち物をお願いします。駐車場が工事のため手狭となっています。可能であれば乗り合わせでお願いいたします。

③ 生徒は、濡れたときの着替えを用意してください。

本番まで、あと2日 ~体育祭~

本番まで、あと2日 ~体育祭~

昨日は、夕方になって天気が急変。夜にかけて雨が降りました。

そのため、今日の練習はまたも屋内。しかし、本番目指した熱い練習は続きます。チーム集会では、本番さながらのリハーサルが行われました。ダンスや応援のストーリーも仕上がって、どちらの軍も楽しい工夫がしてありました。驚いたのが、応援のテーマソング。昭和の私たちの心をつかむ選曲に驚きました。保護者の皆様、期待していてください!

いよいよ明日は予行と、会場準備です。13日は晴れにしてください、神様!

練習を積み上げて! ~体育祭まで残り4日~

練習を積み上げて! ~体育祭まで残り4日~

9月に入って急に不順な天気になりました。上越市は渇水の夏から一転、床上浸水の被害もありました。

今日は待望の晴れ間を生かし、全校で初めて外で練習ができました。三中グラウンドは、浜風が吹くおかげで熱中症リスクが下がり助かります。本番を成功させるために、練習は不可欠。これまで団体種目の練習を行ってきました。今日は各学年の「学年種目」の練習をやりました。競技もそうですが、並ぶ位置や集合の仕方など、練習でしっかりと覚えることが大切です。

さて、大感動を巻き起こすことができるのか?残り4日を精一杯準備に費やしていきます。