お知らせ

生徒朝会 ~ 大行事の振り返り ~

生徒朝会 ~ 大行事の振り返り ~

体育祭という大行事が終わりました。大きな感動とやり遂げたという爽やかさに満たされた体育祭でした。しかし、行事の成果はそこで終わってはもったいないことです。何ができたか、この取組を生活にどう生かしていくか、を振り返らないことには意味がありません。

鳴海会・生徒朝会で、その振り返りを生徒会本部が行ってくれました。

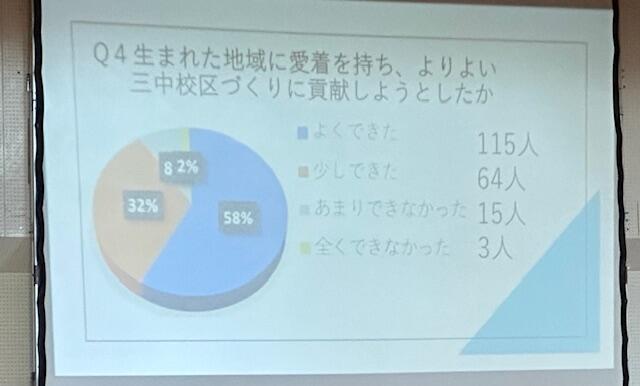

全校生徒にしっかりと振り返りをしてもらった結果をタブレットでまとめ、わかりやすいグラフにしながら、三中生の大いなる成長を示してくれました。その中の項目に

「生まれた地域に愛着を持ち、より良い三中校区づくりに貢献しようとしたか」

というものがあり、できたという手ごたえを感じた生徒は58%、少しは貢献できたと思う、という生徒を合わせると全校の90%という結果でした。大変重みのある質問項目に、これだけの生徒が貢献できた実感を持っていることは、大変すばらしいことだと思います。

このことが、大人になった時に、地域や社会の中で、小さな社会貢献を積み上げていく人となっていくことにつながることを私は想像しています。

地域探訪Ⅱ

地域探訪Ⅱ

1年生たちは、意気揚々と出かけていきました。

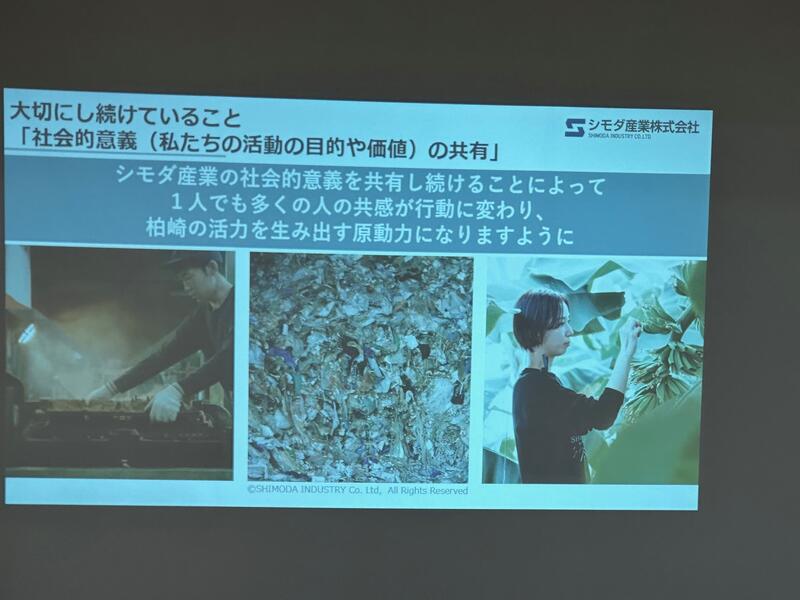

どのグループも事前学習をいかし、たくさんの質問をして疑問を解決していました。実際に自分の目で見る、体験することで、学習がさらに深まっていく様子が伝わってきました。そして、学ぶ姿のすばらしさ。真剣なまなざしと、学ぶことが楽しい、という笑顔。なんと、素敵な瞬間でしょう!

そして、中1ながら、大人に頼らず、立派な態度・行動・言葉で地域社会の方々に、対応ができました。

地域の方々に大変お世話になりました。ぜひ、ご家庭で生徒を質問攻めにしてあげてください。

地域探訪 地域と結ぶ活動は続く! ~1年生・総合的な学習~

地域探訪 地域と結ぶ活動は続く! ~1年生・総合的な学習~

体育祭の熱気は過ぎ去りましたが、豊かな学びは続いています。

1年生が、職業観に根差して自分の将来を模索する、キャリア教育として地域の力をお借りするため、「地域探訪」の旅に出発です。6つの班に分かれ、自分たちの興味関心に合わせたコースを選び、3~5か所の事業所・大学等を訪問し、学んできます。

「体育祭の感動を汚さないよう、あの時と同じように班員で助け合い、多くの学びを持ち帰ってきて欲しい。目標は他の班員に自分たちが学んできたことを教えられることを目指してください」と、出発に際し、はなむけの言葉を送りました。

どんな旅になるか、とっても楽しみです!各事業所の皆様、地域の皆様、お世話になります。

感動をありがとう! ~令和6年度 体育祭~

感動をありがとう! ~令和6年度 体育祭~

日頃の行いのおかげか、最高の秋晴れ。神様に感謝です。

澄んだ青空と爽やかな風の中、とっても素敵な体育祭を行うことができました。限られた時間の中、みんなが先を見て行動し、全力で競技や応援に取り組みました。負けても悔しさを引きずらす、勝ってもおごらず、本当に爽やかな戦いでした。団体戦の迫力は素晴らしく、まさに汗が飛び散る熱戦。本当に、みんなが主役の素晴らしい体育祭でした。

応援合戦では、振り付け、ダンス、そしてアイデアあふれる構成と、去年のすばらしさをしのぐほど。見ている人他たちを感動の渦に巻き込みました。

すべて終わった後の解団式は、涙と、そしてとびっきりの笑顔が、グラウンド中に、そしてそのあとの教室にあふれていました。

私が一番誉めたいのは、「一隅を照らすように」しっかりと役割を果たした一人一人。

そして、話を聞くとき、全員が顔を上げて話す人の方を向いている、素晴らしい姿。

三中生は、国の宝、地域の宝です。誇らしいです。

あと2日・・・ ~令和6年度 体育祭~

あと2日・・・ ~令和6年度 体育祭~

体育祭が近づきます。

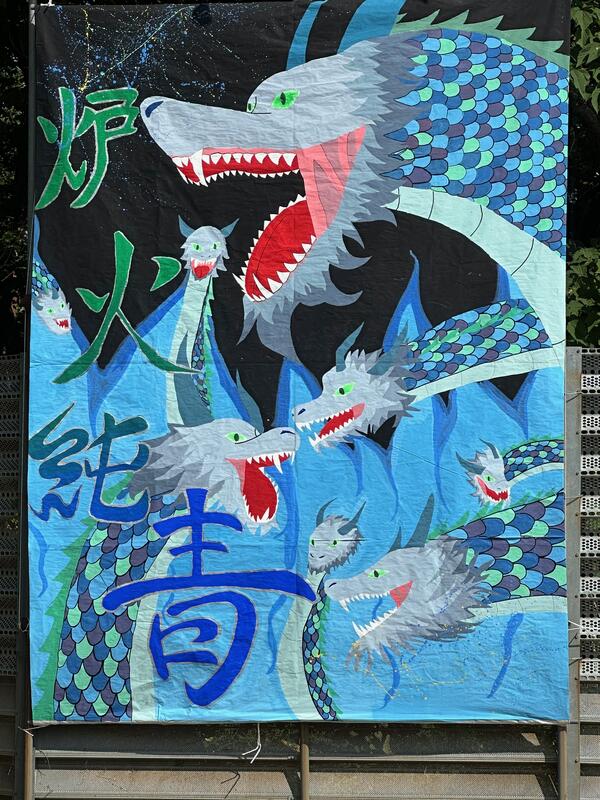

毎日のように、種目練習や軍団ごとのチーム練習が積み重ねられて行っています。様子を紹介したいところですが、生徒たちにとって「ネタバレ」になってしまうと思い、ぜひ当日にその雄姿を見ていただこうと、控えています。

美術部が、立て看板を作ってくれました。青・紅両軍の熱い戦いをイメージした勇壮なデザインに仕上げてくれました。14日の生徒たちの活躍に、期待していてください!

団体種目練習も開始! ~綱引き~

団体種目練習も開始! ~綱引き~

午後は団体種目の練習、引き続き軍団のチーム練習です。

太陽が雲に隠れ、海から爽やかな風も入り、良い天候で幸いです。団体種目の「綱引き」は久々の復活種目です。生徒たちにはとっても新鮮なようです。

熱い戦いの始まりです!

テスト終了! 体育祭に向けて・・・! ~3年生~

テスト終了! 体育祭に向けて・・・! ~3年生~

テストが終了しました。

質問教室や自習教室の熱気、廊下に整然と並ぶカバン、静まり返る教室に響くシャープペンの音。集中力に満ちた力を出し切り姿はとても素晴らしい三中生でした。

テスト後一転し、今度は体育祭の成功に向けて走り出した生徒たち。朝の雨でグラウンドコンディションは整い、3年生たちが学年種目の練習に取り組みました。種目は伝統の「タイヤ引き」。力と駆け引き、軍の戦略が勝利を握ります。今日は動きの確認だったのですが、みんなは次第に熱を帯び、思い切りタイヤを奪い合う姿がありました。来週は、チーム練習種目練習が加速します。怪我をしないよう、十分に水分を取りながら、練習を積み上げていきましょう。

みんなで励まし合って学ぼう! ~質問教室&自主勉強会~

みんなで励まし合って学ぼう! ~質問教室&自主勉強会~

定期テストが9/4,5に迫ります。

学習委員会が立ち上がりました!「一人だと、自分を甘やかしてしまいそうになるけど、みんなで励ましあって勉強しよう!」と全校に声をかけ、大会議室を会場に勉強会を設けました。

そして、「わからない!ここをもう一度教えてほしい!」という生徒の声にこたえようと、教師陣も立ち上がりました!教科に分かれて、質問教室を開いています。「戦後の国際関係について、もう一度第二次世界大戦のあたりから教えてほしい」という声にこたえていました。

なんと素晴らしい様子でしょう。大変手前味噌ですが、誇らしい姿です。これが、三中の底力です!

新時代を創るぞ! ~水泳・駅伝激励会~

新時代を創るぞ! ~水泳・駅伝激励会~

夏休みが明け、生徒たちは定期テストに向けて、また、体育祭に向けて頑張っているところです。

そして、新人戦の最初の大会が9/30上越合同水泳大会から始まります。その選手たちを応援すべく駅伝の選手たちと合同で激励会が行われました(駅伝大会は9/19)。暑い夏休みにトレーニングをし、練習してきた成果を発揮すべく、選手たちは挑んでいきます。選手宣誓をする選手たちの目はとても凛々しく、今まで主役だった3年生たちの目と同じまなざしになっていました。これこそが、伝統を積み重ねていくことなんだ、とうれしく思いました。

「オリンピックで水泳の池江選手は涙した。これまでの努力は何だったのか、」と。私たちからすれば、大病を克服し競技者に復帰したことだけでもすごいこと、まして、オリンピック出場権を得て日本の代表として戦ったこと自体、まねできないこと。なのに、彼女の涙は止まりません。涙を拭いて次のように語りました。

「悔しさがないと人は成長しない。4年後のロサンジェルス五輪で、結果を出したい」と、力強く決意しました。それこそ、病気からのリハビリからここまでの努力は、並大抵なことではなかっただろう。その辛い辛い時をまた4年間やる。もっともっとつらい時間となるのかもしれません。

本当に、尊敬できる人だと思いました。

つまり、目標は自分が決めるものだし、その評価をするのも自分だということ。あきらめたり甘えたりした取り組みをまあ頑張った、と評価するのも自分。しかし、届くか届かないか、というところに目標を決め、ひたむきな努力をすることがないと、きっと達成感や自分をほめようとする気持ちは得られないでしょう。

結果ではなく、あきらめない姿勢を貫く。そんな三中生であってほしいと期待しています。

夏休み終了! ~休業後集会~

夏休み終了! ~休業後集会~

夏休みが終わり、生徒たちの明るい笑顔と元気な声が戻ってきました。

早速体育祭に向けての軍団集会が持たれ、夏休みにリーダーたちが一生懸命考えてきた各軍の応援の企画について団員たちに説明がありました。暑い夏休み中も学校に通い応援を考えたり、パネル作成に当たってくれたリーダーたちに感謝です。

そして、開けた翌日、朝から鳴海会が生徒朝会を運営。体育祭に向けてのスケジュールを可視化し、全員が迷いなくいつ何をどうやってやっていくのかを確認しました。授業でも、先を見通して示していくことが大切、と我々教師は単元を構成していくわけですが、それを体育祭に向けて示すとは、さすがの鳴海会だと感心しました。

体育祭本番まで、どんなドラマが巻き起こるのか、今からとっても楽しみになりました。