文字

背景

行間

お知らせ

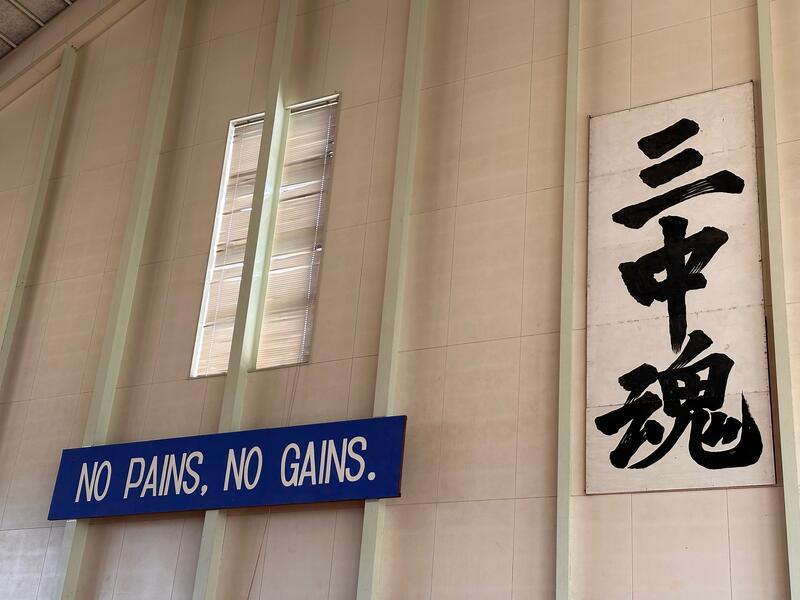

受け継がれる魂! ~ボランティア第1回~

受け継がれる魂! ~ボランティア第1回~

今年も、ボランティアの呼びかけに進んで取り組んでくれる生徒たちの姿があります。

秋冬に落葉した落ち葉が、生徒玄関前の側溝に堆積してしまいました。水の流れの阻害要因となるため、今回は気が付いた教職員がボランティア募集の声掛けをしました。昼休みでしたが、進んで働いてくれる生徒たちが何人も集まってくれました。かなり長い側溝ですが、アッという間に綺麗になりました。ここ数年ずっと続いている生徒たちのボランティアですが、今年も健在です。

「一人一人の力は小さくとも、集まるとすごい力になるね!」と、そばにいた女子生徒たちに話すと笑顔でうなづいてくれました。天気が爽やかなことに輪をかけて、三中生の爽やかさが心に広がった、素晴らしい昼のひと時でした。

連休終了、学校再開! ~鳴海会朝会~

連休終了、学校再開! ~鳴海会朝会~

GWの連休が終了しました。

今年は飛び石ではあったものの、休日は家族で過ごしたり部活動やクラブチームの大会があったりと、忙しく過ごした生徒も多いと思います。また、机に向かうリズムを取り戻していくのに、億劫な気持ちで登校した生徒もいるのでしょう。

その連休明けが、鳴海会朝会から始まりました。しっかりとリーダーたちがこの日の準備をしてくれていたのです。

学校生活をより良くしていく鳴海会の一員である気持ちを確認し合う、鳴海会歌の歌声から始まりました。明るく弾むような歌で、私も大好きです。快活な気持ちがみんなに沸き起こってきました。今日のメニューは学習委員会と応援団です。

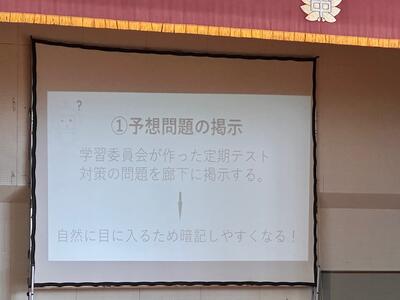

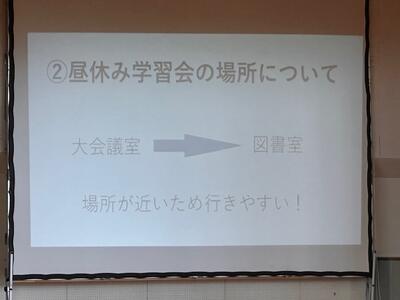

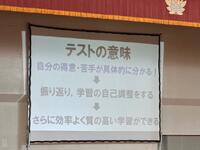

5月は今年初の定期テストがある月。学習委員会が、みんなで高め合う素晴らしい提案をしてくれました。定期テストに向けて、学習委員会が予想問題を作成することや希望者による昼休みの自主学習会について、また、より一層素晴らしい本と出合ってもらうための工夫について、画像を作成し、わかりやすく説明してくれました。

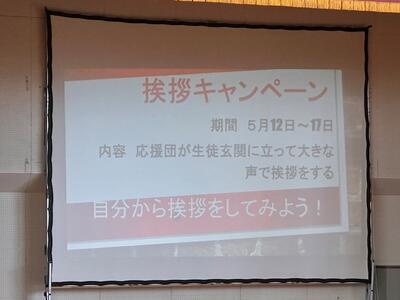

応援団は、社会人の基本ともなる「爽やかな挨拶」をすることのキャンペーンについて呼び掛けてくれました。

このように、自分たちの生活をより良くしていこう、とするリーダーたちの素晴らしい提案がある三中生徒たちはやはり素晴らしい。連休明けこそ、躍動期の本番。三中生たちの挑戦が始まります!

3年間のまとめ、開始! ~3学年朝会~

3年間のまとめ、開始! ~3学年朝会~

3学年朝会をのぞいてみました。

学校のリーダーとして三中を率いる、3年生たち。表に立つ場面を乗り越えつつ、内面では自分の中学校生活を総括する取り組みを積み上げていく時です。あと11か月で卒業を迎えるわけですが、その先に進むときに試されるのが、中学校時代に何を吸収したか、です。

今から見ても、学習においては2年間分の知識や技能が身に付いているかどうか。それを確認しつつ、前に進んでいかなくてはなりません。そこで、今まで学習した内容を振り返り、さらに力を付けていくために、「スタディプロジェクト」という教材を保護者の皆様から購入していただきました。3学年の進路担当からガイダンスがありました。自分のペースでしっかりと毎日の生活に位置付け、進めて欲しい。この一年間で数回繰り返してやることで、確かな力となる。弱点の単元を繰り返すことで、弱点の強化をしよう。」

長い道のりですが、考えようによっては、一日に果たすページはそんなに多くはないはずです。ため込むとなんでもきつくなります。実行する力は大切ですが、「計画を立てる力」こそ、その指針。大人になってとても大切な力となります。自己プランニング力を鍛える一助にもして欲しいものです。

3年生が真剣に取り組む、生徒会活動や課外活動は、活字や数字としてはなかなか現れないものかもしれません。しかし、努力を積み上げること、生まれた自信がその人の「顔」をつくります。さわやかさと笑顔と自信にあふれる「顔」作りも、これからが本番です。

がんばれ、三年生!

令和7年度 PTA総会

令和7年度 PTA総会

本年度のPTA総会を開催しました。

この日に合わせて毎年授業公開をしています。たくさんの保護者の皆様から参観いただき、本当にありがとうございました。総会で、教育方針等を説明するのですが、百聞は一見に如かず。子供たちの頑張りはもちろん、三中教職員の熱い思い、温かな思い、に触れていただくことが、私としてはとっても嬉しいことです。

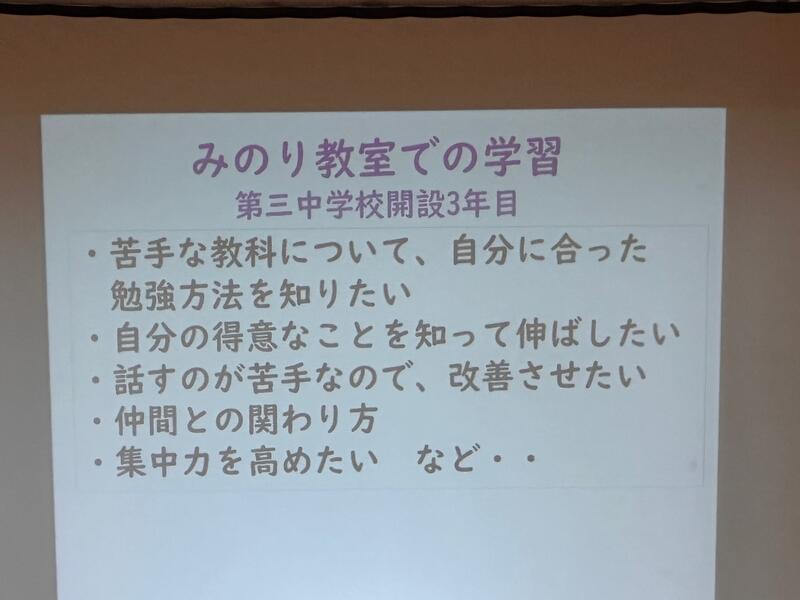

総会では、社会における多様性の尊重、人により感じ方は様々で、得意なこと不得意なことがある。それを知ったうえで、得意に合わせて学習していくことで、効果が上がるという話をみのり通級教室担当からしてもらいました。みのり教室が三中には開設してありますので、生徒のつまづきや支援に戸惑いを感じていらっしゃる保護者の皆様は、ぜひ相談から初めて見てください。

では、三中教職員一丸となって頑張ります。

今後とも、さらなるご支援をよろしくお願いいたします。

1年生 部活動正式入部!

1年生 部活動正式入部!

生徒会入会式での説明、体験入部、仮入部を経て自分の気持ちが固まった1年生たちが、いよいよ部活動に正式入部となりました。

各部では先輩たちが歓迎の気持ちを込めるとともに、活動方針や目標等を1年生たちに示していました。その後、一緒に活動。人数が増えて活気が出てきました。

これから、3年生たちは最後の大会に向かいます。1年生たちは、その姿をしっかりと心に焼き付け、今後の活動に生かして欲しいものです。

前期・躍動期。がんばれ、三中生‼

任命式 ~全校朝会~

任命式 ~全校朝会~

各学年学級のリーダである、学級長・副級長が決定し、任命式を行いました。

それぞれが「良い学級・学年をつくるぞ!」という気持ちで一杯で、目が輝いていました。ぜひこのリーダーたちを中心に、学級で助け合い素晴らしい集団を創ってくれることを期待します。

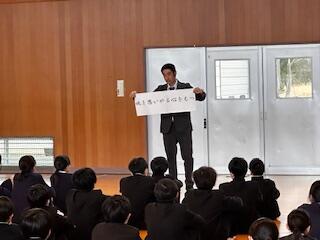

「今年掲げたみんなに挑戦してみて欲しい生き方を学級に掲示してあります。皆さんは他者と比べることなく、ありのままの自分を大切にして欲しい、そして失敗を恐れず何とかなるさ、と気楽に構えて欲しい、そして、ちょっとずつつかんだ自信から、これもできるかもしれない。やってみよう!と挑戦してほしい。きっと、級長・副級長の皆さんは『やってみよう』という気持ちで、リーダーに挑戦してくれたのですね。その気持ちがうれしいです。」

と、話しました。

リーダーを盛り上げるのは周りの仲間たちの仕事。フォロワーシップを大いに発揮して、みんなでよい学級、良い三中を築いてほしいものです。

学習もがんばる、三中生! ~学習委員会~

学習もがんばる、三中生! ~学習委員会~

学力を伸ばしたい!

これは、中学生の当然の願いです。授業中にはなかなか質問ができなくて…仲間と一緒に教え合って勉強がしたい…先生にわからなかったところを質問したい…授業の復習をすぐにしておきたい…

そんな生徒たちの潜在的な要望に応えるべく、今年は学習委員会が図書室の一角を開放し、「学習コーナー」を設置してくれました。今日からスタートしたのですが、なんとすばらしい!2年生たちが集まっていました。

周りの人に迷惑をかけない程度の会話量で、楽しそうに教え合いをしていました。

これが、三中生です!

部活動体験入部

部活動体験入部

入学してから、はや一週間。

1年生たちが、だんだんと中学生らしくなってきました。部活動入部を希望する生徒たちの体験入部が始まりました。部活動の「休日・地域移行(展開)」が国の方針で進められています。平日の学校においても、勉強だけではなく「自分自身ががんばりたい!」と強い希望や意思をもってできる活動がある、というのはやはり大切なことです。やる内容や時間は時代の要請で変わっていくのもやむを得ないところがありますが、学校は「学習だけではない場所」という、大切な意義こそ、今見つめてみる価値があると私は考えます。仲間との協働、多様な価値を尊重し共生していくこと、自分の得意なことを見つける、一生懸命に頑張る、その中から、授業だけではない、たくましく生き抜く力が補完されるものと思っています。

生き生きと活動に取り組む1年生たちの背中がまぶしかったです。

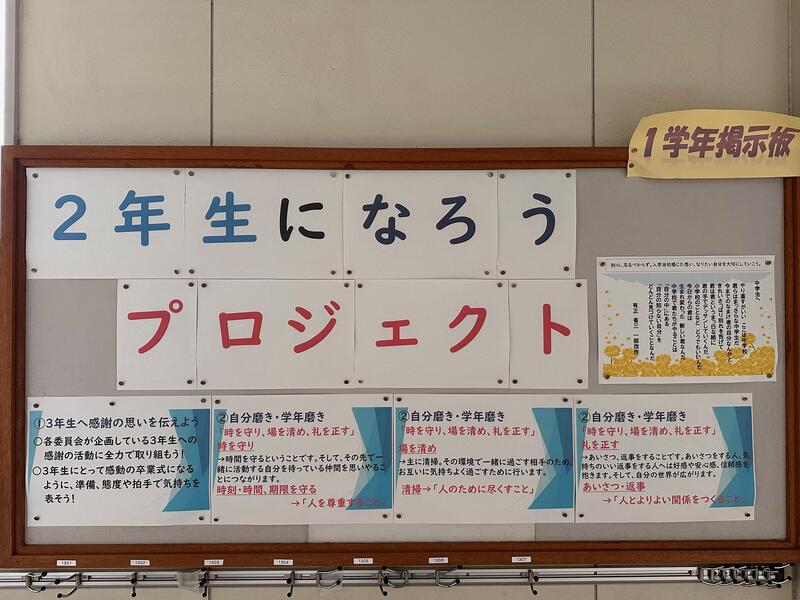

他を思いやる心を持つ ~1学年朝会~

他を思いやる心を持つ ~1学年朝会~

1年生たちが元気に登校しています。

朝の挨拶は、一番の1年生たち。大きな声で気持ちよく進んであいさつをしている様子が、本当に頼もしいです。おかげで、学校が元気になっている感じがしています。

今年度初めての学年朝会があり、1年生にかける期待、そして大事にして欲しいことを1学年主任が熱く語っていました。

「他を思いやる心を持つ」

このことが、集団生活の時にしていいこと・悪いことの基準となる。自分の発言や行動が周りの人に迷惑をかけるならば、それはしてはいけないこと。反対に、周りが元気になること、温かい気持ちになることはどんどんして欲しい。このことは、大人になってからも全く同じこと。だから、常にそのことを意識させられるように、教職員も声掛けをしていく。

という内容でした。明るい挨拶ができている。周りを元気にすることができる、1年生たち。

これからのさらなる成長を期待しています。

学校生活オリエンテーション

学校生活オリエンテーション

今日は、三中生として学校で生活をするための共通理解をする、オリエンテーションを行いました。

中学校生活が初めての1年生たち。「こんな時どうしたらいいの?」と、不安でいっぱいの事でしょう。そんな1年生たちに三中生活を教えるべく、いろいろなメニューが工夫されていました。

応援団からは、全校朝会での表彰の受け方や、三中生としての身だしなみについて。先生方からは、「学習」「給食」「清掃」「登下校」について。そして社会はいろんな人たちの集合体であり、その違いを多様性といい、お互いにそのことを尊重して生活をすることが大切なんだ、と通級教室担当から具体的に話をしてもらいました。

1年生たちはもちろんですが、2、3年生たちにとっても再確認する良い機会となりました。これから、みんながお互いの違いを尊重し、良さを認め合いながら、しかし、きちんとルールを守ってみんなが気持ちよく生活できるよう、毎日を積み重ねていってほしいと思いました。

最上級生として ~3学年朝会~

最上級生として ~3学年朝会~

学校のリーダーである3年生たちが、早々に学年朝会で最高学年としての意識を高めていました。

「3年生は、いよいよ自らの進路を決めていく時」という話で、進路だよりCOMPASSに込められた思いの説明がありました。コンパスは羅針盤の意味。今後の自分の進むべき道をたくさんの情報を手に入れながら自ら選び取っていってほしい、という意味があること。また、コンパスが描くのは「円」。三中を巣立つときのみんなの進路が〇になりますように。

学年主任からは、2つのコンパスを持ってほしいという話がありました。長期的には、自分の将来のこと。高校だけではなく自分がどんな人になりたいのか。そして、短期的には、日々の生活。しっかりと目標をもって自分の生活の方向を決め、目標をもって生活をして欲しい。

それらを聞く3年生たちの目は真剣でした。いよいよ鳴海会オリエンテーションで下級生たちに令和7年度の設計図を説明する時が来ます。皆さんに期待しています!

令和7年度、始まる! ~入学式~

令和7年度、始まる! ~入学式~

4月7日、ついにこの日を迎えました。

新しく着任された先生方の新任式、2,3年生の始業式、そして午後からは新入生の入学式と、大変慌ただしい一日でした。しかし、この始まりの日にこそ、大切なことがあります。新しい仲間との出会い、先輩として、後輩として、そして今年の第三中が進むべき道を全員で確認する、大きな大きな一歩を踏み出しました。

入学式では、1年生は素晴らしい態度で、胸を張って式に臨みました。代表生徒の誓いの言葉もとっにても立派でした。これまで、保護者の皆様にそして小学校の先生方に、大切に育てていただいてきたことに大変感謝いたします。

始業式では、4つのことをお願いしました。

1つ 人の悪さではなく「良さ」を見つめ、良さを見つけ合っていこう

2つ 「教室は間違えるところだ」 みんなが何でも言い合える安心安全の基

地である教室。間違いを大切にし、更

に意見を広げていく。考えを深めるためにとっても大切なこと。だから「その間違いを絶対にからかわない」こ

とを約束しました。

3つ 「内省する」 これから何のためにそのことをするのか。してみて自分はどう感じ何ができるようになったの

か。そして、家に帰ってからの時間はどう使っていくのか。内省することから自分の新たなる課題を見つけるこ

と、自分の生活を自分で設計する「自己プランニング力」を付けていく。

4つ 今より「より良い自分」makw it better 自分も仲間も学校も地域も、より良くなることを考え、お互いに成長

しよう!

どうぞ、保護者の皆様も地域の皆様も、ご理解をいただき今後ともご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

愛校活動 ~1年の終わりに・・・~

愛校活動 ~1年の終わりに・・・~

令和6年度の登校日も残すところわずか。

1,2年生たちが進級し、間もなく後輩たちを迎えます。今年度1年間お世話になった校舎への感謝をこめ、自分たちが使ってきた場所の汚れをきれいに落とし、各々の教室をきれいにして後輩に引き継ごうと、愛校活動が行われました。何事も引っ越しは面倒なものですが、一からきれいにするには良いことです。何より、環境が変わるということは「新たなるスタート」となります。各々が「先輩になるんだ」「最上級生として学校を引っ張るんだ」という気概を持つ良いきっかけにして欲しいものです。

登下校時の靴箱の掃除から、床のワックスがけ、エアコンやストーブのフィルターの清掃まで、一人一人が良く気が付き、精一杯働いていました。この姿は、三中の宝です。

職業講話 ~1年生~

職業講話 ~1年生~

今日は1年生のキャリア教育の学習として、自衛隊、労働金庫2つの事業所様からご来校いただきました。

キャリア教育とは、説明の必要がないかもしれませんが、「自分が将来自立してどのように生きていくのか」を考えていく広く深い学習です。国民の義務には「勤労」「納税」「教育(を受けさせる)」があります。納税を個々に果たすためにも、私たちは「勤労」をするわけですが、勤労は「自己実現」のためでもあります。人の役に立ちたい、自分の得意を生かして収入を得たい、自立した生活をしたい、等々働く意義について、具体的な仕事の内容を含めて教えていただきました。

自衛官の見えない仕事や大変だけどやりがいをもって働いていることを教えてもらったり、金融機関の実務、様々な経験等をお聞きし、1年生たちは働くことへの理解を深めていました。どんな仕事にせよ、人と人の繋がりやかかわりがとても大切だ、ということが共通していました。

普段の学校生活、仲間との関係においてもその大切さを学ぶことができそうです。より良く、みんなが楽しく安心して、そして協力して生きていく。社会で生きていく力は、学校でその基盤が育てられていくようです。何より、今日大切だと感じてほしいのは、「こんな人になりたいから、こんな仕事がしたいから、今できる勉強を頑張る!」という気持ちです。

新たなる胎動 ~生徒朝会~

新たなる胎動 ~生徒朝会~

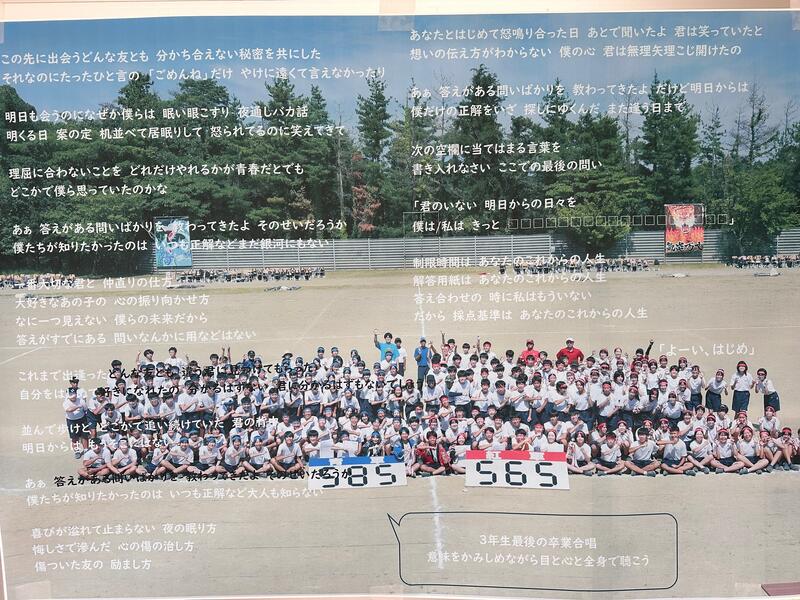

3年生たちが無事、巣立っていきました。

最後の卒業合唱は素晴らしく、最後の歌声を3年生みんなの共同作業として、体育館中に響かせてくれました。その余韻の中、退場していく姿には、やり切った思いが一杯でした。教室で最後の学活を終え、後輩たちに別れを告げ、生徒玄関では仲間たちといつ終わるかと名残惜しむ姿が続いていました。

さて、悲しんでばかりはいられません。

これから最高学年、中堅学年となる1,2年生たちにその自覚を促すべく、生徒朝会が開かれました。3学年主任からはすばらしい卒業式を創り上げた在校生への感謝を、2学年主任からは最高学年として来年度を創造する役割とその期待を話していただきました。

R7年度 鳴海会 会長から、「自分たちがこれから新たなる三中を作っていくんだ」という言葉があり、1,2年生たちは真剣に聞き入っていました。

生徒玄関のらせん階段ホールには美術部の作ってくれた新しいステンドグラスがあります。

「いつでも応援してるから」と

卒業生たちが見守ってくれているかのように、春の日差しを受けてキラキラ輝いていました。

卒業式は卒業生のためであり、しかし、そこを目指すんだという決意を示している学年もあります。これこそが、三中魂の伝播です!

第77回 卒業証書授与式

第77回 卒業証書授与式

いよいよ卒業式当日を迎えました。

前日の予行は、真剣そのものに全校生徒で行いました。3年生からの最後の贈り物である

卒業合唱。合唱祭当日に勝るとも劣らない素晴らしさでした。今日本番は涙でのどが詰まってしまうかも、ということで、全力の合唱でした。

本日、天候も上向きです。皆さんで75名の卒業生の門出を祝ってあげてください。

返礼 ~卒業生から愛をこめて~

返礼 ~卒業生から愛をこめて~

今日の全校朝会は、体育館に集まったのは1,2年生たちだけでした。

3年生たちから、在校生たちへの「感謝メッセージ動画」の視聴のためです。部活動ごとや自分たちの思いを語り合いながらの後輩たちへの感謝の気持ちが込められた動画でした。映像の編集も素晴らしく、さすが、デジタル世代の申し子であることを思い知らされます。表現の方法は益々多様化高度化していますね。

最後のテロップ映像は一年間を振り返るように、エンドロールが流れていきました。胸が熱くなる、とても感動的でした。ありがとう!3年生たち。

明日はいよいよ公立高校の入学選考検査。

がんばれ!最後の最後まで、あきらめない。今こそ、三中魂!!!

三年生・感謝旬間 ~ありがとう3年生!~

三年生・感謝旬間 ~ありがとう3年生!~

3年生たちの卒業が間近になってきました。

3年生たちに今までお世話になった感謝を示すべく、在校生たちが各委員会ごとにイベントを行う感謝旬間が始まっています。各委員会が、その委員会の特色を出しながら心を込めて企画運営をしています。体育委員会は「フリースロー大会」。優勝は見事3-2!保健委員会は「受験期の健康について」。応援団は「卒業お祝いエール」。学校中に暖かい空気が流れているようで、とても喜ばしいことです。

3年生たちには、後輩に伝統を引き継いだ安心感と、今後の未来への希望を胸に巣立っていってほしいものです。

同窓会入会式 ~3年生~

同窓会入会式 ~3年生~

2月25日。ついに、3年生たちが同窓会に入会する時が来ました。

約1万5千人の先輩たちの仲間入りをすることになりました。以下のように、話をしました。

「今日から、3年生というよりも「卒業生」ですね。第三中学校を卒業した後は、慣れ親しんだ仲間やいつも身近で支えてくれた先生方はから離れ、社会に出ていくことになります。今まで経験しなかった辛いことや困難に、悩むときが必ず来るでしょう。そんな時助けてくれるのが、たくさんの先輩たちです。みんなのことを知らなかったとしても、いざ後輩だと知った時、先輩たちは惜しみなく君たちを助けてくれます。それこそ、同じ学び舎で育った同窓生、『三中魂』という言葉が心に刻まれた深い深い絆があるのです。君たちが、三中魂という言葉を強く意識するのは、今よりむしろこれからです。どんな時もたくましく挑戦する心をもって立ち向かっていってください。きっと、先輩たちが力を貸してくれますから。」

飯塚同総会長からも、温かい励ましの言葉をいただきました。そして、生徒会化の成り立ちにも触れてくださいました。鳴海会歌は効果に先立って、しかも生徒たちの手で作詞がされたのだそうです。戦後の復興期、生徒主体の新しい学校を創りたい、平和な未来を築きたい、という強い意志が、一番の出だしに込められていると聞き、感動しました。

~ 平和の光たたえつつ 鵜川の清きせせらぎに

理想も高き米山の 高嶺目指して歩みゆく

心は高し三中の 我らの集い鳴海会 ~

ヨチヨチ歩きの若き同窓生たちが、船出となります。荒波にもまれ遭難しそうになるかもしれません。

どうぞ、先輩たちお力添えを、よろしくお願いいたします。

English Day!

English Day!

今日はEnglish Dayです。

本校の熱意ある英語教諭と市内のALTの先生方で、全校生徒を対象に英語に親しむ日を企画してくれました。いつもより英語の授業が多く、また、ALTの先生が5人もいらっしゃるため、ネイティブな英語が飛び交いました。楽しいゲームをしながら、体を動かしながら、どんどん英語が口を突いて出る、そんな楽しい授業でした。

修学旅行から帰って初日の授業の2年生たちでしたが、疲れも見せず、楽しんで授業を受けていました。学ぶことは、本来楽しいんだ、ということに立ち返る、素晴らしい日となりました。

糸魚川着

糸魚川着

上越妙高駅には17:11到着し,それからバスで1時間弱。

学校到着はおそらく18:20頃と思われます。

お迎えが予定の保護者の皆様はよろしくお願いします。

いざ!新潟

いざ!新潟

最後の乗り換えです。新幹線つるぎからはくたかへ。無事金沢で乗り換えをして、乗車しました。

宿題となるしおりの完成に向けて黙々とまとめる人あり,友との時間を完全燃焼すべく,トランプに打ち込むものあり…

サンダーバードに乗り込むぞ!

サンダーバードに乗り込むぞ!

約一分間の待ち時間しかない中、気合を入れて乗り込みます。

もう、慣れたものです。たくましい!

京都駅に到着

京都駅に到着

清水寺の自由散策をしっかりと時間を守って行動した、さすがの二年生たち。バスガイドさんにも,誉められてのバス出発。さて,いざ京都駅,いざ,新潟へと帰る時となりました。

たくさんのお土産を抱えるみんなの顔には,うっすらと自信を感じさせる良い表情が見れました。

最後の見学地

最後の見学地

いよいよ,最後です!

清水寺に到着しました。坂上田村麻呂建立のお話を聞き、その絶景に驚いていました。残念ながら錫杖は持ち上がりませんでしたが…

音羽の滝を飲んで願掛け。

遠くに京都タワーが見え,市内を一望できる,最高の天気です。

ホテルへの感謝

ホテルへの感謝

短い間でしたが,最高のおもてなしをしてくださったホテルの皆様に感謝です。

皆さんが,「また京都に来たい!」と感じさせる心配りをしてくださったことに,心より感謝いたします。

ありがとうございました。

朝食!

朝食!

最終日の朝。

みんなしっかり目が覚めました。お部屋で朝食です。最後の一日を成功させるぞ,と決意!

物づくり体験!

物づくり体験!

夕食後,お風呂にも入ってさっぱりした二年生たちの最後のプログラムは、『物づくり体験』です。

マグカップや湯呑み,お面に数珠を一人一人が創意をこらして作ります。

この活動の良いところは、旅の思い出がだいぶ薄れてしまった頃に京都から届く懐かしのお土産となるところです。

あーでもない,こーでもないと悪戦苦闘しながら,しかし、楽しんでつくっています!(数珠は、持ち帰ることができます)

夕ご飯

夕ご飯

夕ご飯の時間になりました。

今日は和室で、部屋の人数も増えて,より一層元気な声が響いています。夕ご飯は部屋にお膳が運ばれてきました。

とっても美味しそうです!

さて、部屋ごとにいただきまーす!

ホテル到着!

ホテル到着!

時間通り、みんなホテルに、無事到着しました!班ごとに確認をしましたが,どの班もみんないい表情をしていました。

たくさんのお土産を抱えていました。

きっと、沢山の土産話もあることでしょう。

乗務員さんたちの真摯な態度

乗務員さんたちの真摯な態度

仕事とは,こんな気持ちでやり,こんな態度で表すんだ!という,見本を見せていただきました!

さすが、です!

京都に到着!

京都に到着!

そして,すぐお世話になるMKタクシーさんと乗車式です!

まもなく、京都!

まもなく、京都!

あと、ひとえきです。

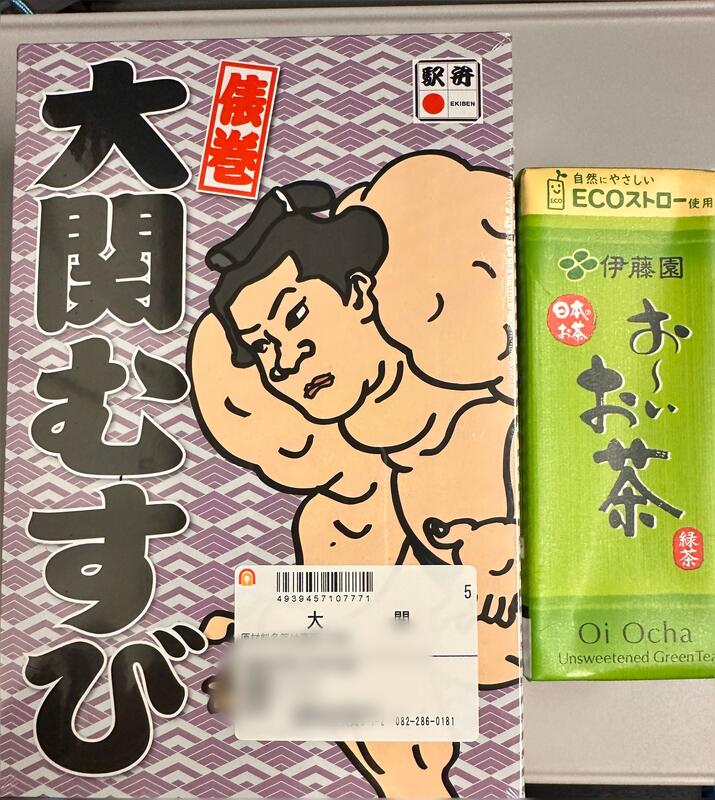

昼食 車中にて

昼食 車中にて

早くもお弁当が配られました。

いただきまーす!

車窓から

車窓から

広島駅を出発し,早くも福山に。

新幹線から間近にお城が見える,素晴らしいロケーション。

家康のいとこがつくった福山城です。

広島駅到着

広島駅到着

駅にて、新幹線乗車まで待機です。

今日の天気はとっても良さそうです。

ホテルを後に、いざ,京都へ

ホテルを後に、いざ,京都へ

お世話になったホテルの方々へお礼を言って、次は京都へ出発です。

今日は,待ちに待った班別の自主研修です。

広島の皆様、大変お世話になりました。

ありがとうございました。

朝食の風景

朝食の風景

おはようございます!

おはようございます!

疲れていたようで、夜はみんなぐっすり眠ったようです。寝覚めもよく,みんな元気です。

朝食もバイキングです。またまた、もりもり食べることでしょう!

バイキング!

バイキング!

みんなで楽しく,バイキングをお腹いっぱい食べます。

ホテル到着!

ホテル到着!

ホテル到着です。

長い道中疲れたことでしょう。夕飯が楽しみです。

千羽鶴奉納 Never again

千羽鶴奉納 Never again

資料館を見て学んで、生徒たちの心も泣いているかのようでした。祈りを込めて、セレモニーを行いました。全員で声を出し,誓った平和宣言を生涯忘れないでいてほしいものです。

平和への祈り

平和への祈り

心に刻まねばなりません。

歴史ある路面電車

歴史ある路面電車

広島に到着!

広島に到着!

新幹線がついに広島駅に到着しました。

いよいよ平和公園にバスで向かいます!

まもなく、広島

まもなく、広島

広島の天気はとっても良さそうです!

新大阪到着

新大阪到着

これから、一路広島へ!だんだん気候が穏やかになってきました!

車窓学習

車窓学習

車窓から日本一の湖、琵琶湖が見えています。その大きさに,生徒たちは驚いているようです。

車中でようやく、昼食!

車中でようやく、昼食!

大阪に向かう車中で,ようやく昼食です。

保護者の皆様,ご準備いただきありがとうございましたー

みんな、美味しそうに食べています!

敦賀 到着

敦賀 到着

すこし、サンダーバードが強風のため遅れているようです。

みんな、無事に、敦賀につきました!